Новый подход к амниопластике при хирургическом лечении первичного прогрессирующего птеригиума

Автор: Бочкарева А.Н., Егоров В.В., Смолякова Г.П., Банщиков П.А., Белоус А.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 2 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель: повышение эффективности хирургического лечения первичного прогрессирующего птеригиума путем разработки нового способа амниопластики. Материал и методы. 85 пациентов разделены на две группы в зависимости от топографических особенностей расположения амниопластики. Основная группа включала 42 человека, которым выполнена разработанная нами методика амниопластики после хирургического удаления первичного прогрессирующего птеригиума в зоне изначального роста; контрольная группа состояла из 43 человек, которым после удаления птеригиума производили амниопластику образовавшегося дефекта в зоне лимба. Критериями оценки эффективности хирургического лечения являлись: сроки исчезновения симптомов послеоперационного воспаления, полной эпителизации роговицы и витализации амниона, острота зрения в первый год после операции, степень снижения роговичного астигматизма, частота рецидивов. Результаты. Использование разработанного нами способа амниопластики показало высокую эффективность: сокращение длительности послеоперационного воспаления поверхности глаза, что привело к укорочению сроков эпителизации роговицы в 1,7 раза и витализации амниона в 1,2 раза, к снижению степени астигматизма в 3 раза и повышению остроты зрения в 3,9 раза по сравнению с контрольной группой. Заключение. Полученные результаты, простота и доступность разработанного нами способа амниопластики позволяют рекомендовать его к широкому применению в хирургическом лечении птеригиума с целью повышения анатомо-функционального и косметического эффекта.

Амниопластика, птеригиум, хирургическое лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/149135318

IDR: 149135318 | УДК: 617.713-089.844

Текст научной статьи Новый подход к амниопластике при хирургическом лечении первичного прогрессирующего птеригиума

-

1 Вв едение. В нозологической структуре заболеваний наружной поверхности глаза второе место поле воспалительных процессов занимает птеригиум — конъюнктивальная дегенерация с ростом фиброваскулярной ткани по поверхности роговицы [1, 2]. Для птеригиума характерны: неравномерное увлажнение глаза с развитием «синдрома сухого глаза», неуклонно прогрессирующее течение с формированием помутнений роговицы, неправильного астигматизма и стойкого снижения зрения. Все это определяет медико-социальную значимость проблемы [1, 3, 4].

Радикальным методом лечения первичного прогрессирующего птеригиума является хирургический. При всем многообразии предлагаемых подходов к хирургии птеригиума ни один из них до сих пор не гарантирует безрецидивного результата операции. В последние годы при решении этой главной проблемы после удаления птеригиума используются два основных подхода: первый — закрытие раневого ложа мобильным лоскутом бульбарной конъюнктивы, обеспечивающим лимб популяцией нормальных стволовых клеток [5, 6]; второй — трансплантация в зоне «обнаженной склеры» у лимба амниотической мембраны [7]. Исследователи полагают, что в отличие от других трансплантационных тканей (слизистая с губ, твердая мозговая оболочка, капсула почек и т. д.) базальная мембрана амниона содержит факторы, ингибирующие воспаление и фиброз и стимулирующие процессы эпителизации [7–10]. Несмотря на явные преимущества данного трансплантационного покрытия в хирургии птеригиума, частота рецидивов при использовании амниона в различных исследованиях варьирует: при первичном птеригиуме от 2,6 до 10,7%, при рецидивирующем — выше 37,5% [3, 12].

Этим вызывается и поддерживается активный поиск нового адекватного метода хирургического лечения птеригиума, минимизирующего риск его повторного роста, сочетающего техническую простоту выполнения с оптимальным функциональным и косметическим эффектом.

На пути решения данной проблемы в Хабаровском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова»» Минздрава

России был разработан новый способ хирургического лечения птеригиума путем амниопластики в зоне изначального роста и трансплантации мобильного лоскута бульбарной конъюнктивы в реципиентное ложе после его удаления [13]. При проведении операции использовали амниотическую мембрану (Уфа, Россия).

Цель: повышение эффективности хирургического лечения первичного прогрессирующего птеригиума путем разработки нового способа амниопластики.

Материал и методы. Объектом исследования явились 85 пациентов, оперированных по поводу первичного прогрессирующего птеригиума, в возрасте от 52 до 73 лет (средний возраст 65±8,0 года).

Во всех случаях птеригиум локализовался с внутренней стороны глаза, имел мясистую консистенцию, выступал на 0,8–1,5 мм над поверхностью роговицы и характеризовался наличием выраженной сосудистой сети. В 59 глазах фиброваскулярная ткань на поверхности роговицы достигала ½ проекции радужки, в 21 глазу доходила до зрачкового края.

У всех обследуемых пациентов имелся роговичный астигматизм в 3,1±0,9 дптр. Острота зрения (ОЗ) при этом была снижена до 0,3–0,5 отн. ед. (в среднем 0,39±0,07 отн. ед.). Все пациенты перед хирургическим лечением птеригиума предъявляли жалобы на покраснение глаза и ощущение засоренности.

Для объективной оценки эффективности разработанного способа хирургического лечения птеригиума пациенты были разделены на две группы. В первую (основную) группу вошли 42 человека (25 мужчин и 17 женщин), средний возраст которых составил 63±7,3 года. Всем пациентам амниопластика выполнена по разработанной нами методике, включающей: иссечение птеригиума, закрытие раневого дефекта мобильным конъюнктивальным лоскутом после тщательного удаления с поверхности эписклеры патологически измененной субконъюнктивальной ткани, формирование в области полулунной складки послабляющего разреза с последующей амниопла-стикой.

Во вторую (контрольную) группу вошли 43 человека (19 мужчин и 24 женщины), средний возраст которых составил 58±8,5 года. У пациентов данной группы после удаления птеригиума производили амниопла-стику образовавшегося дефекта в зоне лимба [7].

Все операции выполнялись под местной инфильтрационной анестезией ультракаином 1:100000. Тех- нология удаления птеригиума в обеих группах была однотипной. Перед операцией у всех пациентов получали информационное согласие на проведение хирургического вмешательства и использование персональных данных для научного исследования.

В послеоперационном периоде назначали стандартное лечение: инстилляции 0,01 % раствора око-мистина и стимулятора эпителиального роста 5% корнерегеля, а также 0,25% раствора дерината трехкратно в течение 10 дней. После наступления эпи-телизации роговицы осуществляли трехкратную инстилляцию 0,1% раствора дексаметазона в течение 10 дней. Снятие швов выполняли на 10-й день после операции.

Офтальмологическое исследование включало стандартные методы: наружный осмотр, визоме-трию, авторефрактокератометрию, биомикроскопию с флуоресцентным тестом.

Специальное исследование представлено цитологическим методом для анализа течения послеоперационных фаз раневого процесса. Соско-бы с раневой поверхности конъюнктивы наносили на обезжиренное предметное стекло и после фиксации в этиловом спирте 96° окрашивали по Романовскому — Гимзе. Используя иммерсионный метод под микроскопом Leica DM LS2 в десяти полях зрения подсчитывали клеточный состав мазков и выражали в процентах [2, 14, 15].

Критериями оценки эффективности хирургического лечения птеригиума являлись: сроки исчезновения субъективных и объективных симптомов послеоперационного воспаления, полной эпителиза-ции роговицы и витализации амниона; ОЗ в первый год после операции; степень снижения роговичного астигматизма; частота рецидивов.

Полученные в ходе исследований числовые значения статистически обработаны с помощью программного обеспечения Microsoft Office Exсel 2007. Проверка нормальности распределений осуществлялась с использованием критерия Шапиро — Уилка (распределение нормальное) Данные представлены в виде M±m, где M — среднее значение, m — стандартная ошибка. Количественные показатели сравнивались с использованием t-критерия Стьюдента. Отличия считались значимыми на уровне 0,05.

Результаты. Операция у пациентов обеих групп наблюдения протекала без осложнений. Признаки послеоперационного инфицирования в оперированных глазах отсутствовали.

В первые трое суток после операции у пациентов обеих групп отмечались небольшой блефароспазм и светобоязнь, гиперемия конъюнктивы внутреннего угла глаза, имелись существенные различия в состоянии трансплантационной мембраны. У пациентов основной группы в данный период наблюдения амниотическая мембрана имела розовый вид и была незначительно отечна. Напротив, в контрольной группе пациентов амнион в зоне трансплантации был бледным, отечным и возвышался над лимбом.

Через неделю после операции в основной группе пациентов эпителий роговицы на месте бывшей головки птеригиума практически не отличался от остальной части роговицы. При проведении флуоресцеиновой пробы отмечалось незначительное его окрашивание. В контрольной группе в данный послеоперационный период при биомикроскопии роговица в зоне операции имела матовый оттенок, а также интенсивно прокрашивалась флюоресцеином.

Отдельно следует подчеркнуть, что у двух пациентов контрольной группы, в отличие от основной, в первые дни после операции у лимба появился «деллен» — сухой участок роговицы с блюдцеобразной эрозией, что потребовало для купирования данного осложнения дополнительной медикаментозной терапии.

Сроки полного исчезновения признаков воспаления, завершения регенерации роговицы после хирургического лечения первичного прогрессирующего птеригиума в зависимости от топографических особенностей амниопластики приведены в табл. 1.

Анализ представленных в табл. 1 данных показал, что продолжительность конъюнктивального воспаления у пациентов основной группы, в сравнении с контрольной, была достоверно меньше (р<0,05).

Сроки полной эпителизации роговицы сократились в 2 раза, витализации амниона — в 2,5 раза у пациентов основной группы по сравнению с контрольной (р<0,05).

В табл. 2 представлены функциональные результаты операции, включающие анализ ОЗ и степени астигматизма к завершающему этапу наблюдения (1 год).

Данные, приведенные в табл. 2, показывают, что до операции ОЗ и степень индуцированного астигматизма в обеих группах наблюдения были идентичны (р>0,05). Через 1 год после операции у пациентов основной группы средний показатель ОЗ

Таблица 1

Динамика исчезновения клинических признаков воспаления, эпителизации роговицы и витализации амниона после хирургического лечения первичного прогрессирующего птеригиума в сравниваемых группах, сут. (M±m)

|

Изучаемые параметры |

Группа наблюдения |

|

|

Основная (n=42 чел.) |

Контрольная (n=43 чел.) |

|

|

Субъективные симптомы (чувство инородного тела в глазу, |

5,9±0,2 |

8,4±0,3 |

|

светобоязнь, слезотечение) Объективные симптомы: |

||

|

гиперемия конъюнктивы |

7,1±0,3 |

11,3±0,3 |

|

отек конъюнктивы Сроки завершения регенерации: |

5,0±0,1 |

8,3±0,2 |

|

эпителизация роговицы |

7,7±0,2 |

12,9±0,4 |

|

витализация амниона |

15,6±1,7 |

31,9±2,0 |

П р и м еч а н и е : достоверность межгрупповых различий — р<0,05.

Таблица 2

Характеристика остроты зрения и степени астигматизма через год после хирургического лечения первичного прогрессирующего птеригиума в сравниваемых группах, М±m

|

Показатель |

Группа пациентов |

|||

|

основная (n=42 чел.) |

контрольная (n=43 чел.) |

|||

|

Исходно |

Через 1 год |

Исходно |

Через 1 год |

|

|

Острота зрения, отн. ед. |

0,19±0,1 |

0,74±0,1хх |

0,21±0,1 |

0,54±0,2хх |

|

Степень астигматизма, дптр |

4,34±0,3 |

1,56±0,1хх |

4,75±0,2 |

2,83±0,1хх |

Примечание:хх — достоверность межгрупповых различий (р<0,05).

Таблица 3

Содержание клеточных элементов в мазках-соскобах у больных после хирургического удаления птеригиума в сравниваемых группах, % (M±m)

|

Показатель цитограммы |

Срок послеоперационного наблюдения, сут. |

||||

|

1 |

3 |

5 |

7 |

10–14 |

|

|

Эритроциты : основная группа контрольная группа |

76,5±2,1* 97,1±3,0 |

||||

|

Нейтрофилы: основная группа контрольная группа |

23,0±0,5* 29,0±0,3 |

25,4±1,5* 40,4±2,0 |

9,9±0,3* 11,9±0,2 |

0,0±0,0* 3,1±0,1 |

0,0±0,0* 2,0±0,1 |

|

Макрофаги : основная группа контрольная группа |

– – |

32,1±2,9* 45,5±1,7 |

12,2±0,6* 25,4±0,5 |

1,1±0,01* 4,9±0,02 |

00,0±0,0* 1,0±0,1 |

|

Лимфоциты : основная группа контрольная группа |

0,5±0,3* – |

10,3±0,7* 14,1±0,2 |

8,4±0,3* 12,9±0,1 |

1,4±0,01* 5,0±0,04 |

00,0±0,0* 2,0±0,1 |

|

Фибробласты : основная группа контрольная группа |

– – |

5,0±0,3* 00,0±0,0 |

9,9±0,2* 20,5±1,1 |

2,4±0,03* 9,2±0,1 |

00,0±0,0* 4,4±0,1 |

|

Эпителиоциты : основная группа контрольная группа |

– – |

7,2±0,5* 00,0±0,0 |

59,6±2,5* 29,3±2,0 |

95,9±1,2* 77,8±1,5 |

100,0±0,0* 90,1±0,1 |

Примечание: * — достоверность межгрупповых различий (p<0,05).

возрос в 3,9 раза против исходного, а степень астигматизма уменьшилась в 3 раза (р<0,05).

В контрольной группе наблюдения в этот период средний показатель ОЗ повысился только в 2,6 раза против исходного, а степень астигматизма уменьшилась в 1,6 раза (р<0,05).

Более выраженная позитивная тенденция к повышению ОЗ и снижению степени роговичного астигматизма у пациентов основной группы по сравнению с контрольной, очевидно, связана с отсутствием грубого рубцевания конъюнктивы и помутнения роговицы.

Результаты изучения цитологической картины процессов воспаления и заживления в послеоперационной динамике приведены в табл. 3.

Как видно из табл. 3, в цитограммах, выполненных в 1-е сутки после операции, в обеих группах отмечались преимущественно эритроциты, покрывающие почти все поле зрения. К 3-м суткам после операции в мазках-соскобах присутствовали в значительных количествах нейтрофилы и макрофаги, отражающие проявление экссудативной реакции воспаления. При этом интенсивность ее достоверно преобладала у пациентов контрольной группы по сравнению с основной (p<0,05).

К 5-м суткам после операции качественные и количественные соотношения клеточных элементов в мазках-соскобах между группами наблюдения претерпевали существенные различия. К данному послеоперационному периоду позитивные изменения цитограмм касались в большей степени пациентов основной группы. Они характеризовались значительно меньшим содержанием нейтрофилов, макрофагов и лимфоцитов, свидетельствующим о более быстром стихании воспалительного процесса по сравнению с пациентами контрольной группы (p<0,05). Обращал на себя внимание и тот факт, что у пациентов контрольной группы, в отличие от основной, к данному периоду послеоперационного наблюдения в маз-ках-соскобах было выявлено существенно большее количество фибробластов, что не исключает риск патологического рубцевания (p<0,05).

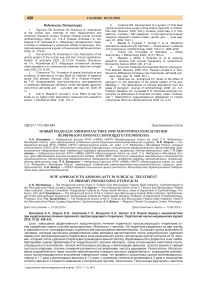

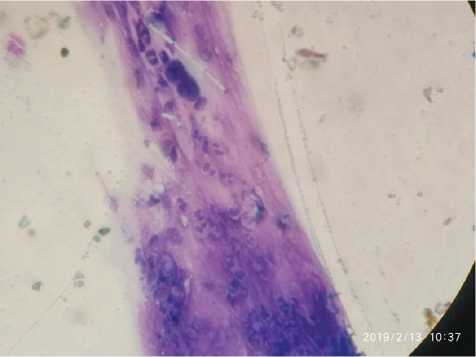

К 10–14-м суткам послеоперационного периода у всех пациентов основной группы отсутствовали цитологические признаки послеоперационного воспаления, а в мазках-соскобах в 100% случаев определялись только эпителиоциты, указывающие на завершенность процессов регенерации роговицы. В это же время у пациентов контрольной группы в данный послеоперационный период в цитограммах еще присутствовали макрофаги, лимфоциты, фибробласты, что свидетельствовало о неполном купировании воспаления и завершенности репаративных реакций (рис. 1, 2).

В динамике послеоперационного наблюдения у пяти больных контрольной группы через 3 и 6 месяцев после операции отмечалось усиление васкуляризации лимба при отсутствии таких пациентов в основной группе. Выявленные изменения расценены нами как дебют рецидивирующего роста птеригиума. Данным пациентам назначались ежедневные 4-кратные инстилляции 0,1 % раствора дексаметазона. Но, несмотря на усиление противовоспалительной терапии, у трех пациентов контрольной группы к 9-му и 11-му месяцу послеоперационного периода все же произошло прогрессирующее нарастание рубцовоизмененной васкуляризированной ткани на роговицу — рецидивирующий рост птеригиума.

Обсуждение. Несмотря на множество различных методов оперативных вмешательств при птеригиуме, до сих пор регистрируется довольно высокая частота его повторного развития, что побуждает офтальмологов изыскивать новые подходы хирургического лечения данной распространенной патологии наружной поверхности глаза. В последнее время широкое распространение получил способ хирургического лечения птеригиума с пластикой амниотической мембраной в зоне лимба [7].

На наш взгляд, исходя из того что лимб является иммунокомпетентной зоной, естественно допустить, что трансплантация в этой зоне любых биотканей, отличающихся по морфологической структуре от конъюнктивы, в том числе и амниона, не исключает риск возникновения неадекватной воспалительной реакции, грубого рубцевания, помутнения роговицы с развитием индуцированного астигматизма и снижения зрения [1, 4, 12].

Учитывая это, нами разработана и внедрена в клиническую практику собственная методика создания барьера при хирургии птеригиума, не затрагивающего лимбальную зону. Кроме того, важно, что покрытие склеры в зоне лимба осуществляется собственной конъюнктивой с неповрежденной собственной сосудистой сетью (не обладающей антигенными свойствами), что улучшает процессы эпите-лизации роговицы.

Использование амниопластики в зоне изначального роста после хирургического удаления первичного прогрессирующего птеригиума показало высокую эффективность по сравнению традиционным методом, которая выразилась сокращением длительности послеоперационного воспаления наружной поверхности глаза, что привело к укорочению сроков эпителизации роговицы в 1,7 раза и витализации амниона в 1,2 раза.

Цитологическая картина мазков-соскобов из операционной зоны подтвердила существенное сокращение длительности местных клеточных воспалительных реакций и более раннюю завершенность репаративных процессов у пациентов основной группы по сравнению с контрольной.

Неосложненное послеоперационное течение воспалительно-регенераторных реакций у пациентов основной группы позволило избежать возникновения рецидивов птеригиума и обусловило снижение сте-

Рис. 1. Цитологический соскоб с раневой поверхности конъюнктивы на 10-е послеоперационные сутки (основная группа)

Рис. 2. Цитологический соскоб с раневой поверхности конъюнктивы на 10-е послеоперационные сутки (контрольная группа)

пени астигматизма и повышение ОЗ по сравнению с контрольной группой.

Заключение. Полученные результаты, простота и доступность разработанного нами способа амнио-пластики позволяют рекомендовать его к более широкому применению в хирургическом лечении птеригиума с целью повышения анатомо-функционального и косметического эффекта хирургической реабилитации и предупреждения рецидивов заболевания.

Список литературы Новый подход к амниопластике при хирургическом лечении первичного прогрессирующего птеригиума

- Банщиков П. А., Егоров В. В., Смолякова Г. П., Бочкарева А. Н. Повышение эффективности хирургического лечения рецидивирующего птеригиума. Современные технологии в офтальмологии 2015; (2): 141-4

- Житенко Н. А. Цитологическая картина эффективности терапевтического и хирургического лечения птеригиума. Российский педиатрический журнал 2008; (1): 50-3

- Бородин Ю. И., Вальский В. В., Вериго Е. Н. Отдаленные результаты комбинированного лечения рецидивирующего птеригиума. Офтальмология 2007; (3): 29-33

- Бочкарева А. Н., Егоров В. В., Смолякова Г. П., Банщиков П. А. Результаты хирургического лечения первичного прогрессирующего птеригиума при использовании различных способов "барьерной" амниопластики. Современные технологии в офтальмологии 2016; (4): 29-32

- Каллахан А. Н. Хирургия глазных болезней. М.: Медгиз, 1963; 436 с.

- Петраевский А. В., Тришкин К. С. Способ хирургического лечения птеригиума. Офтальмохирургия 2012; (4): 28-32

- Золотарёв А. В., Милюдин Е. С. Хирургическое лечение рецидивирующего птеригиума с пластикой силиконвысушенной амниотической мембраной. Вестник офтальмологии 2007; 123 (1): 39-42

- Абрамова И. А., Бойко Э. В., Черныш В. Ф. Об использовании амниотической мембраны с целью конъюнктивальной пластики в эксперименте. Офтальмохирургия 2004; (3): 8-12

- Гундорова Р. А., Киселева О. А., Сороколетова Н. В. Применение амниотической мембраны в офтальмологии. Рефракционная хирургия в офтальмологии 2007; 7 (2): 27-31

- Ломухина Е. А. Экспериментально-гистологическое обоснование заместительной пластики аллоплантом при обширных птеригиумах: автореф. дис. … канд. мед. наук. Оренбург, 2007; 24 с.

- Канюков В. Н., Стадников А. А., Ломухина Е. А. Особенности микроскопического строения птеригиума. Вестник Оренбургского государственного университета 2007; (12-2): 119-21

- Бочкарева А. Н., Егоров В. В., Смолякова Г. П., Банщиков П. А. Поиски возможностей улучшения результатов хирургического лечения первичного птеригиума. Современные технологии в офтальмологии 2016; (2): 213-6

- Способ хирургического лечения птеригиума: пат. 2611939 (РФ); 2017 / А. Н. Бочкарева, В. В. Егоров, Г. П. Смолякова, П. А. Банщиков (РФ). №2611939; 01.03.2017, Бюл. № 7

- Жукова О. В., Малов В. М., Николаева Г. А. Характер заживления разрезов конъюнктивы в зависимости от их расположения и способа фиксации краев: экспериментально-клиническое исследование. Вестник Оренбургского государственного университета 2011; (14): 125-8

- Смотрин С. М. Цитологические методы изучения первой фазы раневого процесса. Журнал Гродненского государственного медицинского университета 2003; (3): 6-9

- Латыпова Э. А. К вопросу о лечении рецидивирующего птеригиума. Вестник офтальмологии 2009; 125 (6): 34-6.