Новый подход к электрокардиографической диагностике нарушений реполяризации миокарда желудочков у больных сахарным диабетом

Автор: Овечкин А.О., Фрелих Ю.К., Кустышева О.М., Азаров Я.Э.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 2 (14), 2013 года.

Бесплатный доступ

Для диагностики нарушений реполяризации миокарда желудочков выявлена меньшая, чем у здоровых лиц, амплитуда и дисперсия амплитуды волны T. В клиническом исследовании были изучены амплитудные показатели волны Т в прекордиальных отведениях ЭКГ у больных сахарным диабетом. Это может отражать уменьшение апикобазального градиента длительностей реполяриза- ции миокарда желудочков. Множественный регрессионный анализ показал независимость изменения амплитудных характеристик волны Т от возраста, типа сахарного диабета и наличия артериальной гипертензии. Этот вывод может быть использован для диагностики нарушений реполяризации желу- дочков при данном заболевании.

Сахарный диабет, электрокардиография, реполяризация, t-волна

Короткий адрес: https://sciup.org/14992605

IDR: 14992605 | УДК: 616.072-7

Текст научной статьи Новый подход к электрокардиографической диагностике нарушений реполяризации миокарда желудочков у больных сахарным диабетом

Сахарный диабет (СД) связан с высоким риском желудочковых аритмий и внезапной сердечной смерти (ВСС) [1–3], который нельзя полностью объяснить ассоциацией диабета с коронарным атеросклерозом, артериальной гипертензией и сердечной недостаточностью. Дополнительный вклад в повышение риска ВСС вносят диабетическая кардиомиопатия и автономная нейропатия сердца, развивающиеся при сахарном диабете 1 и 2 типов [4,5]. Возникающие нарушения электрофизиологических свойств миокарда при СД затрагивают в большей степени процессы реполяризации миокарда желудочков [6], что и ведет к повышению риска развития жизнеугрожающих аритмий. Очевидно, что большинство подходов к прогнозированию развития желудочковых аритмий при диабете направлено на раннюю диагностику нарушений реполяризации по ЭКГ.

Большое внимание уделяется вариабельности (дисперсии) величины QT интервала, поскольку увеличенная дисперсия интервала QT отражает в основном нарушения реполяризации миокарда желудочков и является предиктором развития ряда серьезных нарушений ритма [7–9]. Оценка альтернации волны (зубца) T – еще один метод изучения подверженности миокарда возникновению спонтанных желудочковых аритмий [10].

В норме реполяризация начинается и заканчивается раньше на верхушке сердца [11], что приводит к появлению разности потенциалов между верхушкой и основанием в период реполяризации и формирует волну Т на поверхностной ЭКГ. Ранее было показано, что на эпикарде животных с экспериментальным СД происходит удлинение времени реполяризации преимущественно в области верхушки сердца [12]. Поэтому нами сделано предположение, что удлинение реполяризации на верхушке может привести к уменьшению разности потенциалов, определяющих амплитудные характеристики волны Т на ЭКГ.

С целью проверки данной гипотезы у больных сахарным диабетом были изучены амплитудные характеристики волны Т поверхностной ЭКГ.

Материал и методы исследования

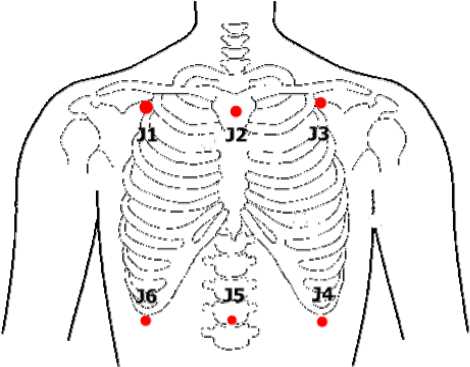

Обследовано 74 чел., из них 28 практически здоровых лиц составили контрольную группу, а 46 обследованных были пациентами с СД 1 (n=25) и 2 типов (n=21), находившихся на стационарном лечении. Течение СД у всех расценено как тяжелое, большинство из них (93%) находились в стадии субкомпенсации или декомпенсации. Всем участникам исследования выполнена ЭКГ с помощью аппаратно-компьютерного комплекса «Кардиотехника-04» фирмы ИНКАРТ (Санкт-Петербург) в 12 стандартных отведениях ЭКГ, а также дополнительно в шести модифицированных прекордиальных отведениях J1-J6 (рисунок). Данная схема расположения позволяет регистрировать потенциалы на поверхности тела в проекции основания (J1-J3) и верхушки сердца (J4-J6).

Схема модифицированного наложения прекордиальных электродов J1-J6.

Кроме стандартных показателей ЭКГ в прекордиальных отведениях оценивали параметры, отражающие процессы реполяризации миокарда желудочков. Измеряли интервалы QTend (QTe) и QTpeak (QTp), Tpeak-Tend (Tp-e), амплитуду волны Т (Tamp). Для коррекции показателей в зависимости от длительности сердечного цикла использовали формулу Bazett. Расчет производился отдельно для верхнего, или базального (J1–J3), и нижнего, или апикального (J4-J6), рядов отведений. Для каждого обследованного рассчитывали средние, максимальные величины показателей и разницу между соответствующими данными апикального и базального рядов отведений: QRSamp J1–J6, QTeмах J1–J3 и J4–J6, ∆QTemax, QTpмах J1–J3 и J4–J6, ∆QTpmax, Tp-emax J1–J3 и J4–J6, ∆Tp-emax, Tampmax J1–J3 и J4– J6, ∆Tampmax. По полученным показателям больных с СД сравнивали с контрольной группой, а также группы больных СД 1 и 2 типов между собой.

Статистическая обработка. Изучаемые признаки не имели нормального распределения в группах, поэтому в работе данные представлены в виде медианы и интерквартильного интервала (Me (25%; 75%)). Для проверки нулевой гипотезы при сравнении групп использовали непараметрический U-критерий Манна-Уитни для количественных переменных и критерий хи -квадрат для качественных. При вероятности ошибочно отвергнуть нулевую гипотезу менее 5% (p<0,05) различия считали статистически значимыми. Для оценки влияния различных факторов на изменение показателей реполяризации использовался метод множественного регрессионного анализа. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программ BIOSTAT 4.03, SPSS 11.5.

Результаты и обсуждение

Пациенты с СД были значимо старше, чем здоровые лица. По изученным показателям реполяризации больных с диабетом характеризовали меньшая глубина волны T в базальных отведениях и сниженная дисперсия амплитуды Т волны (разница амплитуд апикального и базального отведений), а также увеличенный интервал QTc как в базальных, так и в апикальных прекордиальных отведениях, меньшая дисперсия QT ( ∆QTe mах ) (табл.1).

При сравнении пациентов с СД 1 и 2 типов между собой, последние оказались старше, а встречаемость артериальной гипертензии среди них была выше. На ЭКГ в апикальных отведениях у пациентов с СД 1 типа регистрировался более длинный интервал QTe cmax . По остальным ЭКГ показателям лица с разными типами СД между собой не отличались (табл.2).

Учитывая разницу сравниваемых групп по возрасту, встречаемости артериальной гипертензии и медикаментозному фону, которые могли определять различия в ЭКГ параметрах, нами проведен множественный регрессионный анализ для поиска независимых детерминант выявленных изменений реполяризации (табл.3).

В представленной модели множественной регрессии из трех детерминант только наличие СД было независимым предиктором выявленных изменений дисперсии амплитуды волны T и дисперсии интервала QT в отведениях J1–J6. Важно, что данные показатели, оцененные в отведениях J1–J6, не зависели от возраста, в отличие от длительности интервала QT во II-м стандартном отведении.

Полученные результаты позволяют говорить о том, что увеличение длительности реполяризации в области верхушки, регистрируемое на эпикарде желудочков при экспериментальном СД [12],

Таблица 1

Клинические и электрокардиографические показатели у здоровых лиц и пациентов с сахарным диабетом

|

Группа Параметры |

Сахарный диабет, n=46 Ме (25%; 75%) |

Здоровые, n=28 Ме (25%; 75%) |

P |

|

Возраст, лет |

51 (32; 57) |

26 (24; 29,5) |

<0,001 |

|

Пол, м/ж |

19/27 |

13/15 |

нз* |

|

ЧСС, уд/мин |

72 (60;76) |

75 (58;84) |

нз |

|

QRSamp J1-J6, mV |

0,67(0,55;0,81) |

0,74 (0,66; 0,84) |

нз |

|

QTp c II, мс |

356 (343; 367) |

339 (324; 355) |

0,002 |

|

Tamp max J1-J3, mV |

-0,160 (-0,213; -0,12) |

-0,218 (-0,259; -0,17) |

0,002 |

|

∆Тamp max , mV |

0,347 (244; 0,493) |

0,449 (0,336; 0,553) |

0,049 |

|

QTp c max J4-J6, мс |

362 (334; 392) |

347 (329; 365) |

0,047 |

|

QTe c max J1-J3, мc |

440 (413; 474) |

424 (394; 495) |

0,040 |

|

∆QTe mах , мс |

15 (5; 27) |

32 (22; 43) |

<0,001 |

Примечание: в табл. 1 и 2 *нз – статистически незначимые различия

Таблица 2

Клинические и электрокардиографические показатели у пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов

|

Группа Параметры |

СД 1 тип, n=25 Ме (25%; 75%) |

СД 2 тип, n=21 Ме (25%; 75%) |

P |

|

Возраст |

32 (26; 45) |

56,5 (54; 62) |

<0,001 |

|

Пол, м/ж |

13/12 |

6/15 |

нз |

|

AГ,% |

48% |

81% |

0,046 |

|

Приём β-адрено-блокаторов, % |

4% |

38,1% |

0,011 |

|

ЧСС, уд/мин |

78 (71;89) |

71 (68;77) |

нз |

|

QRSamp J1-J6, mV |

0,67 (0,60; 0,78) |

0,70(0,53;1,01) |

нз |

|

QTp II , мс |

302 (291; 333) |

328 (317; 339) |

0,030 |

|

QTp с II , мс |

355 (337; 363) |

359 (351; 367) |

нз |

|

Tamp max J1-J3, mV |

-0,164 (-0,213; -0,114) |

-0,14 (-0,213; -0,095) |

нз |

|

∆Тamp max , mV |

0,330 (0,258; 0,504) |

0,357 (0,213; 0,474) |

нз |

|

QTe c max J4-J6, мc |

447 (437; 488) |

413 (397; 455) |

0,036 |

Таблица 3

Коэффициенты множественной регрессии для независимых переменных по отношению к показателям реполяризации на электрокардиограмме в общей группе обследованных (n=74)

|

Переменные |

∆Тamp мах R=0,29;R2=0,08 |

∆QTeмах R=0,57; R2=0,32 |

QTp c max J4-J6 R=0,33; R2=0,11 |

QTp c II R=0,47; R2=0,22 |

|

Возраст |

-0,07 |

0,20 |

-0,02 |

0,45* |

|

Артериальная гипертензия |

0,15 |

0,18 |

0,15 |

-0,17 |

|

Сахарный диабет |

-0,34* |

-0,65** |

0,21 |

0,15 |

|

Прием β-адрено-блокаторов |

0,08 |

-0,19 |

-0,22 |

0,06 |

Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,001; R – коэффициент множественной корреляции для всех переменных, R2 – коэффициент детерминации для всех переменных.

может привести к изменениям амплитуды волны Т поверхностной ЭКГ. Известно, что с возрастом амплитуда регистрируемых потенциалов электрической активности сердца может уменьшаться [13]. В нашем исследовании это могло бы стать причиной обнаружения более низкой амплитуды волны T у пациентов с СД. Однако такой показатель регистрируемых потенциалов, как амплитуда комплекса QRS, в изучаемых группах не отличался.

Для сравнения информативности предлагаемых показателей амплитуды волны Т дополнительно изучены традиционный параметр оценки изменения реполяризации миокарда желудочков – интервал QT и его дисперсия. В предложенных прекордиальных отведениях выявлено удлинение ин- тервала QT, измеренного различными способами и уменьшение дисперсии его длительности. Если удлинение интервала QT согласуется с данными других исследований, то снижение дисперсии QT при диабете требует объяснения. Вероятно, увеличение длительности реполяризации в области верхушки сердца при СД нивелирует имеющуюся в норме разницу между основанием и верхушкой, что проявляется уменьшением дисперсии интервала на поверхностной ЭКГ. Кроме того, в нашем исследовании, исходя из поставленных задач, оценивалась только пространственная дисперсия QT, а временная дисперсия не изучалась.

По амплитудным показателям Т волны пациенты с разными типами СД были сопоставимы. Это свидетельствует об однотипном характере нарушений процессов реполяризации при разных типах СД, что ранее было показано в экспериментальных работах [14].

Ограничением исследования можно считать разный возраст сравниваемых групп, отличия во встречаемости артериальной гипертензии и прием медикаментов некоторыми пациентами с СД 1 и 2 типов. Однако множественный регрессионный анализ показал, что возраст, артериальная гипертензия и прием β -адреноблокаторов, способные повлиять на изучаемые параметры, не являются значимыми факторами изменения показателей реполяризации на ЭКГ. Это позволяет предположить, что в нашей практике различия в возрасте и встречаемости артериальной гипертензии не оказывали существенного влияния на полученные результаты. Тем не менее, для точного ответа на данный вопрос необходимо изучение предложенных параметров ЭКГ в различных возрастных группах.

Более существенным ограничением выполненного исследования следует признать проецирование результатов, полученных при регистрации электрограмм на эпикарде животных с развившимся в эксперименте сахарным диабетом, на популяцию людей, больных диабетом. Изначально выдвинутая гипотеза исходит из того, что на эпикарде людей, больных СД, происходят те же изменения, что и у животных. Регистрация записей эпикардиальных электрограмм человека в рамках целенаправленного исследования и в том же объеме что и у животных ограничена правовыми и этическими аспектами проведения исследовательских работ.

Заключение

Уменьшение амплитуды и дисперсии амплитуды волны T в прекордиальных отведениях J1–J6 может отражать изменение апикобазального взаимоотношения длительностей реполяризации миокарда желудочков у больных с сахарным диабетом. Изменения амплитудных характеристик волны Т на поверхностной электрокардиограмме не зависят от возраста, типа сахарного диабета и наличия артериальной гипертензии и могут быть использованы для диагностики нарушений реполяризации желудочков при данном заболевании.

Работа выполнена в рамках интеграционного проекта конкурсных программ научных исследований УрО РАН №12-И-4-2059.

Список литературы Новый подход к электрокардиографической диагностике нарушений реполяризации миокарда желудочков у больных сахарным диабетом

- Kannel W.B., McGee D.L. Epidemiology of sudden death: insights from the Framingham Study. In: Sudden Cardiac Death. Josephson ME, ed. Philadelphia, Pa: Cardiovascular Clinics, FA Davis Co; 1985:93-104.

- Curb J.D., Rodriguez B.L., Burchfiel C.M. et al. Sudden death, impaired glucose tolerance, and diabetes in Japanese American men//Circulation. 1995.Vol.91. P.2591-2595.

- Barratt-Connor E., Ferrara A. Isolated post challenge hyperglycaemia and the risk of fatal cardiovascular disease in older women and men. The Rancho Bernardo Study//Diabetes Care. 1998. Vol. 21.P. 1236-1239.

- Nunoda S., Genda A., Sugihara N. et al. Quantitative approach to the histopathology of the biopsied right ventricular myocardium in patients with diabetes mellitus//Heart Vessels. 1985. Vol.1(1). P.43-47.

- Stevens M.J., Raffel D.M., Allman K.C. et al. Cardiac sympathetic dysinnervation in diabetes: implications for enhanced cardiovascular risk//Circulation. 1998. Vol 8. №.10. P.961-968.

- Lengyel C., Virбg L., Bнrу T. et al. Diabetes mellitus attenuates the repolarization reserve in mammalian heart//Cardiovasc. Res. 2007. Vol. 73. №3. Р. 512-520.

- Aytemir K., Aksöyek S., Ozer N. et al. QT dispersion and autonomic nervous system function in patients with type 1 diabetes//Int. J. Cardiol. 1998. Vol. 65. №1. P.45-50.

- Pourmoghaddas A., Hekmatnia A. The relationship between QT interval and cardiac autonomic neuropathy in diabetes mellitus//Molecular and Cellular Biochemistry. 2003. Vol. 249. № 1-2. P. 125-128.

- Veglio M., Chinaglia A., Cavallo-Perin P. QT interval, cardiovascular risk factors and risk of death in diabetes//J. Endocrinol. Invest. 2004. Vol. 27. № 2. P.175-181.

- Heinz L., Sax A., Robert F. et al. T-wave variability detects abnormalities in ventricular repolarization: a prospective study comparing healthy persons and Olympic athletes//Ann. Noninvasive Electrocardiol. 2009. Vol.14.№ 3. P.276-279.

- Azarov J.E., Shmakov D.N., Vityazev V.A. et al. Ventricular repolarization pattern under heart cooling in the rabbit//Acta Physiol. (Oxf). 2008. Vol. 193. № 2. P.129-138.

- Ovechkin A.O., Vaykshnorayte M.A., Sedova K.A., Azarov J.E. Ventricular repolarization heterogeneity in alloxan diabetic rabbits//The XXX Annual Meeting of the European Section of the International Society for Heart Research, 26-29 June 2011, Haifa, Israel. Book of abstracts. P.76.

- Levy D., Bailey J.J., Garrison R.J. et al. Electrocardiographic changes with advancing age. A cross-sectional study of the association of age with QRS axis, duration and voltage//J. Electrocardiol. 1987. Vol. 20 Suppl. P. 44-47.

- Szebeni A., Falus A., Kecskemйti V. Electrophysiological characteristics of heart ventricular papillary muscles in diabetic histidine decarboxylase knockout and wild-type mice//J. Interv. Card. Electrophysiol. 2009. Vol.26. №3. P.155-158.