Новый представитель коровьих антилоп (Mammalia, Alcelaphinae) из Средней Сибири

Автор: Оводов Н.Д., Чеха В.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XII-1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521184

IDR: 14521184

Текст статьи Новый представитель коровьих антилоп (Mammalia, Alcelaphinae) из Средней Сибири

Родина коровьих антилоп, - Африка с её саванными ландшафтами, освоенными представителями этого подсемейства еще в плиоцене. Позднее, вплоть до финала плейстоцена некоторые виды, объединяемые в группу Alcelaphinae, распространились на территорию Индии и даже на север, в Забайкалье. Современные эти животные достаточно крупные, - высотой в холке до 130 см. Особенность черепа коровьих антилоп, украшенного рогами, как у самцов, так и у самок, заключена в специфическом его строении. Мозговая полость черепа заканчивается сразу за основаниями рогов, то есть отсутствует так называемая зароговая часть, в отличие от черепов других антилоп.

В 1931 году В.И.Громова опубликовала описание поздне-плейстоцено-вого(?) фрагмента черепа своеобразной антилопы из южного Забайкалья (регистрационный номер в коллекции ЗИН, - 15034), отнеся её к новому роду и виду (Parabubalis capricornis V. Gromova), входящему в состав подсемейства коровьих антилоп. Событие это примечательно ещё и тем, что за прошедшие с того времени 70 с лишним лет подобную находку в Северной Азии никому не удавалось сделать, хотя, как известно, антилопы, в отличие от оленей, животные стадные, и, следовательно, имеющие большую возможность после своей гибели занять место в тафоценозах. К сожалению, Вера Громова (1931), изложив основные морфологические особенности черепа, необходимые для установления систематического статуса антилопы и опубликовав две качественные фотографии, дала описание столь редкой находки недостаточно полно и без необходимых промеров. Последующие упоминания о ней в монографии И.И.Соколова (1953) и в «Основах палеонтологии» (1962) не добавили необходимых деталей.

В своё время Н.К.Верещагин (1956) высказал предположение, что антилопа, близкая к парабубалу, дожила на Алтае до исторического голоцена, на что, по его мнению, указывают вырезанные из дерева фигурки голов копытных, найденные в Пазырыкских курганах, опубликованные С.И. Руденко и отнесённые им к сайгакам. С этим мнением Н.К.Верещагин частично согласился, но вместе с тем указал на реалистично выполненные фигурки голов антилоп, лишенные выступающей назад зароговой части головы. Этот факт, по мнению Н.К.Верещагина, указывает, что скифы были знакомы с внешним обликом особой антилопы, скорее всего близкой 218

к объединенным в подсемейство Alcelaphinae животным. Единственное, что вызывает несогласие с мнением Н.К.Верещагина, -эти головки всё-таки очень напоминают сайгачьи. У сайгака «морда сильно вздута и вытянута в небольшой хобот, который несколько свешивается вниз» (Гептнер и др., 1961, с. 458). У коровьих антилоп, как известно, передняя часть морды, в отличии головы сайгаков, не обладает столь выраженной горбоно-состью. Представление Н.К.Верещагина (Верещагин, Мельникова, 1958, с. 387) о том, что «дальнейшие археологические исследования в крае могут дать и документальное подтверждение этому в виде костных остатков», пока не подтвердились результатами интенсивных на протяжении последних 40 лет исследований ископаемых и субфоссильных остатков млекопитающих из пещерных и других памятников Алтая и Монголии (пещера Цаган-Агуй, в которой обнаружены плейстоценовые остатки мелкой антилопы оронго, - Pantolops sp.).

Тем не менее, в поддержку идеи Н.К.Верещагина можно предложить изображения парнокопытных на «плите из Озёрного» (Молодин, Погожева, 1990). Среди небольшой серии мастерски выполненных на ней фигур животных, в том числе горного барана, марала, домашних быков, привлекает внимание четыре однотипно изображенных иных копытных, напоминающих антилопу. Датировка плиты с изображениями животных довольно проблематична, поскольку прямых аналогий не существует. Однако авторы статьи по косвенным признакам склонны отнести время её изготовления к середине – второй половине II тысячелетия до нашей эры (Окуневская культура). Поскольку художник в точности воспроизвёл на фигурах такие детали, как рога, глаза, уши, ноздри, разрез рта, копыта и притом соблюдал пропорции тел, можно сопоставить размеры фигуры предполагаемой антилопы с таковой марала (рис. 1).

По мнению ныне покойного зоолога Н.Н.Воронцова, - это не марал, а северный олень (Молодин, Погожева, 1990, с. 171). Представляя, что автор рассматриваемого панно должен был лично и многократно видеть изображаемых животных, отмечу, что северный олень, - вид не характерный для Центрального Алтая, к которому относится и изначальное местонахождение плиты. В пользу вероятного незнакомства древнего художника с северными оленями может свидетельствовать полное отсутствие их в голоценовых слоях разных алтайских памятников. К тому же современный ареал северного оленя, включая данные по XIX веку, существенно удалён к востоку от Онгудайского района и не переходит на левобережье Бии и Чулышмана (Соколов, 1959; Гептнер и др., 1961). Из внешних (контурных) признаков обращает на себя отсутствие «сильной оброслости» шеи, относительно высокая постановка головы в статической позе и удлиненные ноги, - признаки, скорее свойственные маралу (не даром, его называют благородным оленем), а не северному оленю. Впрочем, для цели сопоставления фигуры антилопы с таковой марала (или северного оленя) доскональное выяснение видовой принадлежности оленя не играет особой роли. Ясно, что размеры предполагаемой антилопы не уступали им.

Известно, что высота в плечах у самца марала составляет 140-150 см, следовательно, такого же размера, судя по рисунку, могла быть и антилопа, что не противоречит возможному отнесению её к подсемейству Alcelaphinae. Впрочем, художественные творения древних обитателей Алтая есть только намек на фактическое существование здесь экзотичной антилопы.

Вероятно, под влиянием вышеназванных статей Н.К.Верещагина идею долговременного обитания в Сибири козерожьего парабубала развил териолог М.Н.Смирнов. По представлениям этого автора, не владеющего палеонтологическим материалом, бубалообразная антилопа обитала в Южной Сибири не только в плейстоцене, но и в мезолит-неолите, бронзовом веке и «древнем» железном веке (Смирнов, 1994, 2006). Под пером этого автора, ссылающегося в данном случае на собственные работы, такая же и более долгая «судьба» коснулась тигра, снежного барса, красного волка, дзерена, джейрана, байкальского яка. Каждый из этих видов удостоился непременного присутствия на огромных просторах Южной Сибири с позднего палеолита вплоть до средневековья и нового времени.

Перейдём к рассмотрению наших конкретных находок.

Материал. Несколько лет назад на правом берегу Енисея в 5-6 км ниже окраины города Красноярска в местечке, известном под названием Няша (Дроздов и др., 1998) удалось обнаружить на отмели обломок черепа копытного среднего размера. По всей видимости, он был в своё время захоронен в русловом аллювии, о чем ярко свидетельствует заклиненная в затылочном отверстии со стороны мозговой полости кварцевая галька.

Позже, в 1999 году на противоположном, левом берегу Енисея (Красноярского водохранилища) в пределах известного Куртакского археологического района (Дроздов, Чеха, Хазартс, 2005) на береговой отмели был под-

Рис.2

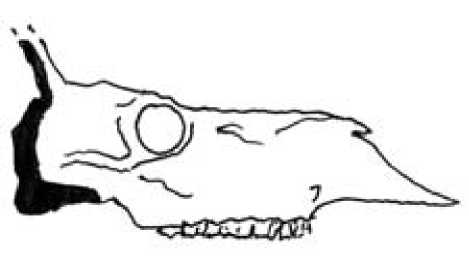

нят фрагмент черепа подобного строения и по стадии развития также принадлежавший взрослой особи. Оба образца имеют светло-серый цвет, причём, первый выглядит более древним по наличию железистых «примазок» и некоторых других признаков. Каждый из фрагментов черепа, изрядно разрушенных временем, как бы дополняет друг друга, давая при своей минимальности (рис.2) тем не менее, надежные свидетельства их принадлежности к коровьим антилопам. На них отчётливо фиксируется крайне укороченная зароговая часть.

Правобережная находка сохранила 5-сантиметровой длины часть левого рогового стержня, затылочную кость с большим отверстием (foramen magnum) и со стертыми в процессе перезахоронения до основания мыщелками. Левобережный образец представляет собой правую половину как бы отсечённую по сагиттальной плоскости. При этом сохранился один мыщелок, часть затылочной кости и 10-сантиметровый участок расщеплённого вдоль рогового стержня.

Морфологическая характеристика и сравнение. Чешуя затылочной кости (squama occipitalis) и затылочная часть теменной кости взаимораспо-ложены под углом 140° (у забайкальского парабубала – 162°). Ширина мыщелок – около 7,2 см. Диаметры большого затылочного отверстия – 2,7 и 2,1 см. Отношение наибольшей ширины затылочной чешуи (9,3 см) к высоте по средней линии (6,7 см) составляет 139 %. Роговые стержни довольно массивны и отходят от черепа с лёгким наклоном наружу при этом почти в одной плоскости с затылком (фото 1), в то время как у восточного представителя подсемейства, судя по фотографии, они существенно отклонены назад. Уцелевшая часть одного из них у основания имеет радиус около 3,5-4 см. Задний край стержня в отличие от громовского парабубала соприкасается с чешуёй затылочной кости (там участок теменной кости, судя по снимку, составляет не менее трёх сантиметров). Говорить о достоверной форме поперечного сечения рога сложно; возможно, что это был не круг, а овал. Скрученность стержня гомонимная, как и у забайкальской антилопы. Пространство между основаниями рогов в отличие от забайкаль- ского черепа, насколько можно судить по остатку, отсутствовало (у описанного В.И. Громовой образца таковое равно 2,7 см). Расстояние между наружными краями оснований роговых стержней около 12 см. Существенное отличие енисейского парабубала от забайкальского, - явная пневмоти-зация роговых стержней в виде округлых ячей диаметром до 10-20 мм во всяком случае на первых десяти сантиметрах от лобных костей. Basioccipitale, слегка расширенная в средней части и уплощенное в передней, имеет длину 6,5 см. Вентральная поверхность её вдоль оси в каудальной половине имеет глубокий фигурный жолоб; мускульные валикообразные шероховатости, ограничивающие его с боков, практически не заметны. Переход от базиокципитале к базисфеноиду в виде хорошо заметного излома. Ярёмные отростки напоминают притупленные бугорки.

Систематическая часть

Отряд Artiodactila Owen, 1848 Семейство Bovidae Gray, 1821 Род Parabubalis V. Gromova, 1931

Вид Parabubalis pneumacornis Ovodov, sp.n.

Название виду дано по причине особого внутреннего строения роговых стержней этого представителя коровьих антилоп, обладающего в отличие от описанного В.И. Громовой забайкальского Parabubalis capricornis полой, ячеистой структурой и рядом других признаков.

Голотип. КККМ (Красноярский краеведческий музей) о/ф № 11840/1, Обломок затылочной части черепа с частью рогового стержня. Новосёлов-ский район Красноярского края, левобережье Енисея. Возраст: средний (?) плейстоцен.

Паратип. Обломок затылочной области черепа. Местонахождение: Няша. Правый берег Енисея в 5 км ниже гор. Красноярска. КККМ о/ф № 11840/2.

Диагноз. Зароговая часть черепа предельно укорочена. Рога несут признаки гомонимного скручивания. Их основания по всей вероятности находятся в непосредственной близости друг от друга. Задние края оснований роговых стержней соприкасаются с чешуёй затылочной кости.

Промеры типовых экземпляров : доступные измерения приведены в тексте.