Новый район развития нижнедокембрийских образований на cевере Урала

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149127908

IDR: 149127908

Текст статьи Новый район развития нижнедокембрийских образований на cевере Урала

Мафиты харбейского комплекса представлены меланократовыми очковыми сланцеватыми, равномерно-зернистыми сланцеватыми и массивными амфиболитами.

Очковые амфиболиты имеют черную, темно-серую с зеленым оттенком окраску со светлыми линзовидными и изометричными выделениями порфи-робластов, часто с пойкилобластовой и гелицитовой структурой размером от 0.5 до 5 мм; мелко-, среднезернистую, гранонематобластовую структуру основной массы. Порфиробласты представлены плагиоклазом, скоплениями зерен плагиоклаза и кварца. В целом породы состоят из роговой обманки (30—60 %), альбита и более основного плагиоклаза (30—40 %), граната (1— 15 %), эпидота (3—15 %), кварца (2—

НОВЫЙ РАЙОН РАЗВИТИЯ НИЖНЕДОКЕМБРИИСНИХ ОБРАЗОВАНИЙ НА СЕВЕРЕ УРАНА

Аспирантка СГУ Н. С. Кузнецова reg@geo.komisc.ru

10 %), хлорита (0—2 %), цоизита (0— 1 %). Из акцессорных минералов присутствует титанит (1—3 %), из рудных — магнетит, рутил и пирит (1—2 %). Эпидот и хлорит, а также цоизит присутствуют в основной массе и замещают амфибол по краям и трещинкам. Гранат представлен мелкими изометричными слабо-розовыми угловатыми, редко шестиугольными зернами, включенными в альбит и часто образующими скопления в основной массе. Амфибол корродируется кварцем и альбитом.

Равномерно-зернистые сланцеватые-амфиболиты характеризуются граноне-матобластовой, лепидогранонематобла-стовой мелко-, среднезернистой структурой. Нередко наблюдается полосчатость, обусловленная обособлениями светлых минералов, эпидот-плагиоклазовых, эпидотовых, биотит-эпидот-плагиоклазовых прослоев. Основными минералами являются амфибол, плагиоклаз (альбит, олигоклаз, андезин); второстепенными — кварц, эпидот, цоизит, биотит, мусковит, хлорит, гранат, титанит. Рудные минералы представлены магнетитом, ильменитом и пиритом. Содержание эпидота увеличивается до 15 % вблизи эпидотовых прослоев. Гранат встречается не всегда, образует округлые оваловидные порфи-робласты размером до 2 мм и более. Имеет ситовидную, пойкилобластовую структуру, что обусловлено замещением его эпидотом, кварцем и альбитом. Наблюдается как сильно соссюритизиро-ванный, так и чистый плагиоклаз.

Равномерно-зернистые массивные амфиболиты имеют мелкозернистую гранобластовую структуру и состоят из роговой обманки (40—45 %), плагиоклаза (40—45 %), кварца (5—10 %), цоизита (2—3 %), биотита (1 %). Рудные минералы представлены магнетитом и пиритом (2 %). Плагиоклаз представлен олигоклазом, так как имеет прямое погасание и близкие показатели преломления с канадским бальзамом, и андезином. В них содержатся оваловидные включения кварца и, возможно, более основного плагиоклаза.

Породы няртинского комплекса представлены очковыми сланцеватыми амфиболитами и эпидот-амфиболовы-ми сланцами.

Очковые амфиболиты имеют черную и темно-зеленую окраску; порфиробластовую, пойкилобластовую, не-матогранобластовую, средне- и мелкозернистую структуру. Порфиробласты представлены удлиненными зернами альбита размером до 2 мм. Состоят из роговой обманки (эденит-паргасит) (40—60 %), граната (1—10 %), альбита (15—20 %), эпидота (до 10 %), кварца (5—10 %), хлорита (до 3 %), цоизита (1— 2 %), биотита (до 1 %). Акцессорные минералы (1 %) представлены апатитом, цирконом и титанитом, рудные (до 2—3 %) — рутилом, халькопиритом и ильменитом. Имеются прожилки и линзочки (1 х 5 мм), выполненные в основном кварцем и альбитом.

Эпидот-амфиболовые сланцы имеют порфиробластовую гранонематобла-стовую среднезернистую структуру и полосчатую текстуру. Состоят из роговой обманки (50—60 %), эпидота (10— 25 %), кварца (5—20 %), граната (0— 15 %). Второстепенными минералами являются цоизит, хлорит, альбит. В данном случае порфиробласты представлены округлыми, неправильной формы, замещенными эпидотом и хлоритом зернами граната размером до 2 мм.

Мафиты елиминского комплекса, представленные амфиболитами и эпи-дот-хлорит-актинолитовыми породами, имеют темно-серую и черную с зеленым оттенком окраску; лепидограноб-ластовую, нематогранобластовую средне- и мелкозернистую структуру, массивную текстуру с элементами сланцеватости. Состоят в основном из роговой обманки (эденит-паргасит) (50— 55 %), соссюритизированного плагиоклаза (30—40 %), эпидота (5—7 %), кварца (3 %), хлорита (1 %), мусковита (до 1 %), актинолита (1—2 %). Роговая обманка замещается по краям и трещинкам хлоритом, актинолитом и эпидотом, корродируется кварцем и альби-

том. Акцессорными минералами (1 %) являются титанит, циркон, апатит; рудными (2 %) — ильменит, пирит, лейкоксен. Встречаются породы, состоящие только из актинолита, хлорита и эпидота. На некоторых участках породы рассечены кварц-эпидот-полевошпатовы-ми прожилками мощностью до 2 см. Отмечаются мелкие трещины (до 1 мм), заполненные кальцитом.

Особенности химического состава

Мафиты харбейского комплекса содержат 47—50 % кремнезема, няртинс-кого — 42—45 %, елиминского — 49— 50 % и относятся к богатым кальцием алюмосиликатам (СаО > 5 %).

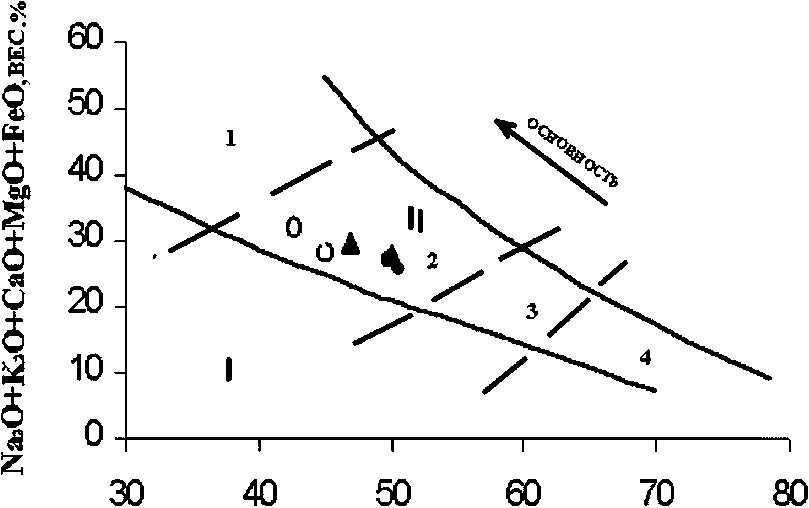

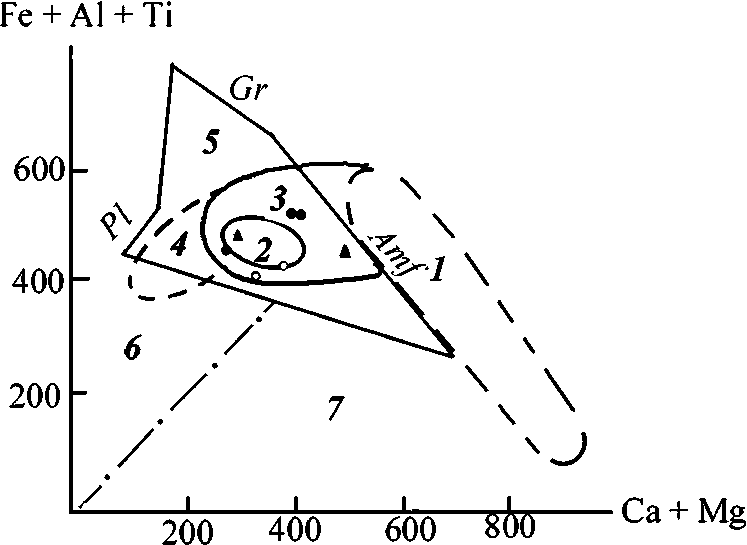

Для определения первичного состава пород была использована диаграмма Б. Муана, Н. Де ла Роша и А. Д. Рач-кеева [2] (рис. 1, 2). Точки составов распределились в пределах полей магматических пород основного состава. Учитывая массивную текстуру пород ели-минского комплекса и лишь слабую сланцеватость, можно предположить их интрузивное происхождение. По-види-мому, такую же природу имеют массивные амфиболиты харбейского комплекса. Сильная рассланцованность и полосчатость некоторых мафитов няр-тинского и харбейского комплексов могут указывать на вулканогенное образование; к этой версии склонялись многие предшественники.

По содержанию щелочей метабази-ты харбейского и няртинского комплексов относятся к низкощелочному ряду, мафиты елиминского комплекса — умереннощелочному. Резких различий в химических составах не наблюдается. Только в породах няртинского комплекса отмечается повышенное содержание титана, а в породах харбейского комплекса — пониженное содержание марганца.

Роговые обманки няртинского и елиминского комплексов относятся к ряду эденит-парагасит, характеризуются повышенным содержанием алюминия в четверной координации и щелочей, по составу близки к амфиболам из пород амфиболитовой и гранулитовой фаций метаморфизма [3]. Роговые обманки харбейского комплекса также образовались в условиях амфиболитовой фации метаморфизма (Т — 600°, Р — 5—6 кбар) [1].

Из вышеизложенного следует, что мафиты елиминского, харбейского и няртинского комплексов:

SiOz вес.%

Рис. 1. Распределение точек составов мафитов елиминского, няртинского и харбейского комплексов на диаграмме А. Д. Рачкеева.

Поля: I — глины, песчаники и продукты их метаморфизма; II — магматические породы и продукты их метаморфизма: 1 — ультраосновные, 2 — основные, 3 — средние, 4 — кислые породы. Точки: — составов мафитов няртинского комплекса, — составов мафитов елиминского комплекса, — составов мафитов харбейского комплекса

Рис. 2. Распределение точек составов мафитов елиминского, няртинского и харбейского комплексов на диаграмме Б. Муана и Н. Де ла Роша.

Поля: 1 — ультраосновных пород; 2 и 3 — основных пород (2 — максимальная концентрация составов); 4 — средних изверженных пород, песчаных глинистых граувакк и пелитовых туфов; 5 — туфогенных песчаников, мономиктовых и полимиктовых песчаников; 6 — глин, аргиллитов, алевролитов, аркозовых и мергелистых песчаников; 7 — глинистых, доломитовых и известковистых мергелей. Границы проведены по линиям переменных составов граната, роговой обманки и плагиоклаза (олигоклаз-андезина).

Фигуративные точки составов мафитов: — елиминского комплекса; — няртинского комплекса; — харбейского комплекса

— имеют схожий петрографический и химический состав,

— образовались по магматическим породам основного ряда,

— испытывали не менее двух этапов метаморфизма: амфиболитовой или гранулитовой фации и последующий низкотемпературный диафторез.

Сходство химического состава мафи-тов елиминского комплекса и метабази-тами нижнего докембрия харбейского и няртинского комплексов и их отличие от основных пород, присутствующих в близ-расположенных разрезах верхнего до- кембрия и палеозоя, приводит к выводу о раннедокембрийском возрасте мафи-тов елиминского комплекса.

Список литературы Новый район развития нижнедокембрийских образований на cевере Урала

- Бутин В. В. Геология и условия формирования гнейсо-амфиболитового комплекса южной части харбейского антиклинория: Автореф. дис.. канд. геол.-мин. наук. Свердловск, 1973.

- Ефремова С. В., Стафеев К. Г. Петрохимические методы исследования горных пород. М., 1985. 510 с.

- Костюк Е. А. Статистический анализ и парагенетические типы амфиболов метаморфических пород. М.: Наука, 1970. 312 с.