Новый тип поселений кобанской культуры в окрестностях Кисловодска

Автор: Коробов Д.С., Райнхольд С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 222, 2008 года.

Бесплатный доступ

Д. С. Коробов и С. Рейнхольд представляют предварительные результаты исследования нового типа жилых объектов в Центральном Кавказе (Кисловодская обсерватория). Как в местности, так и на аэрофотоснимках были определены поселения с симметричным расположением. Они состояли из центрального пятна с рядом домов вдоль их сторон. Все участки расположены к югу от Кисловодска на плато, расположенном от 1400 м до 1700 м над уровнем моря. Все жилые объекты с симметричным расположением соответствуют аналогичному плану. Они включают овальное или прямоугольное центральное пятно, иногда разделенное внутренними стенами и рядами домов с двух сторон. Сайты ориентированы N-S с отклонениями от W или E. Размер поселений колеблется от 70 на 50 м до 200 на 200 м. На нескольких участках была зона сброса, отмеченная высокой концентрацией поверхностных находок. В настоящее время на аэрофотоснимках было идентифицировано 74 населенных пункта с симметричным расположением. Участки имеют сходную топографическую позицию на краю плато вблизи источников и небольших долин и ограничены одной экологической зоной, представленной плоскими плато с высотой от 1400 м до 2000 м над уровнем моря. Полевые исследования проводились прибл. 30 сайтов в 2004 и 2005 годах; все они датируются поверхностными находками позднего бронзового / раннего железного века, представленного местной культурой Кобана. Этот факт, наряду с равномерным расположением и топографией сайтов, приводит к выводу, что все рассматриваемые объекты следует отнести к тому же культурному периоду. Поселения обычно образуют кластеры из двух, а иногда и трех мест, расположенных близко друг к другу. Эти расчетные структуры весьма перспективны для дальнейшего пространственного анализа с применением ГИС-технологий, что является одним из аспектов планируемой работы.

Короткий адрес: https://sciup.org/14328423

IDR: 14328423

Текст научной статьи Новый тип поселений кобанской культуры в окрестностях Кисловодска

Географическая основа АГИС “Кисловодск” состоит из растровых карт разных масштабов, двух листов векторных карт масштаба 1 : 100 000 (К-3 8-1 и К-38-2), оцифрованных в Центре изучения экстремальных ситуаций, космических снимков LANDS АТ и КФ А-1000, нескольких серий аэрофотоснимков, хранящихся в архиве ИА РАН и предоставленных ГУП “Наследие” Министерства культуры Ставропольского края2.

Район исследования, которому посвящена эта статья, включает помимо Кисловодской котловины долину р. Подкумок с расположенными выше по его течению притоками. Он состоит из широкой речной долины нижнего течения Подкумка и его притоков в районе г. Кисловодска (абсолютная высота между 800 и 1000 м), зоны повышающихся к югу плоскогорий (1100-2000 м) и горных долин р. Эшкакон и верхнего течения Подкумка (1100-2000 м). Ареал археологической разведки 1996-2003 гг. (Афанасьев, Савенко, Коробов, 2004) в основном приходился на окрестности г. Кисловодска до абсолютной высоты 1900 м и включал зону современных сельхозугодий, зону древнего террасного земледелия и традиционные пастбища.

Работы 2004 и 2005 гг. проводились Кисловодским отрядом ИА РАН (начальник отряда Д.С. Коробов) совместно с С. Райнхольд в рамках проекта по изучению поселений кобанской культуры окрестностей Кисловодска3. В процессе разведки исследовалась территория южных границ Кисловодской котловины, лежащих на водораздельных хребтах высотой около 2000 м. Изучалась аэрофотосъемка долины Эшкакона, верхнего течения Подкумка и Кумы, где полевые исследования нами еще не проводились. В этих местах был обнаружен ряд новых поселений, относящихся к эпохе позднего бронзового - раннего железного века, который маркирует интенсивное использование этих территорий, в настоящее время далеких от сельскохозяйственного назначения.

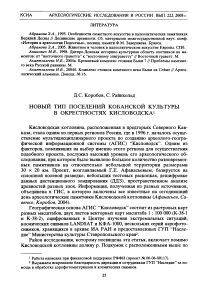

Исследования памятников Кисловодской котловины с помощью аэрофотосъемки и космосъемки в последние годы велись Г.Е. Афанасьевым (Афанасьев, Кислов, Чернышев, 2002; Афанасьев, Савенко, Коробов, 2004. С. 70-77) и Д.С. Коробовым (Korobov, 2001; 2002; Коробов, 2004) и были сосредоточены на локализации раннесредневековых укреплений и сельскохозяйственных террас. Поселенческие структуры, отличающиеся от общей топографической ситуации остальных памятников, были впервые открыты Д.С. Коробовым в полевой сезон 1999 г. Тогда в долине верхнего течения р. Березовой, на ее правом берегу, было обнаружено поселение Правоберезовское 9. На поверхности были отмечены остатки фундаментов каменных построек и собран подъемный материал, относящийся к кобанской культуре (Коробов, 1999. С. 23). В 2003 г. в процессе дешифровки аэрофотосъемки долин рек Березовой и Кабардинки была выявлена структура этого поселения, оставшаяся на тот момент не совсем ясной и потому неопубликованной (рис. 1,7).

В 2004 г. начался новый этап в изучении памятников этого типа. В процессе разведки сначала на поверхности, а затем на нескольких аэрофотоснимках были обнаружены поселения с симметричной планировкой4 - центральной площадью, окруженной со всех сторон рядом домов. Все эти поселения расположены к югу от Кисловодска, на плоскогорье, на высоте 1400-1700 м. Полевое обследование десяти подобных поселений позволяет

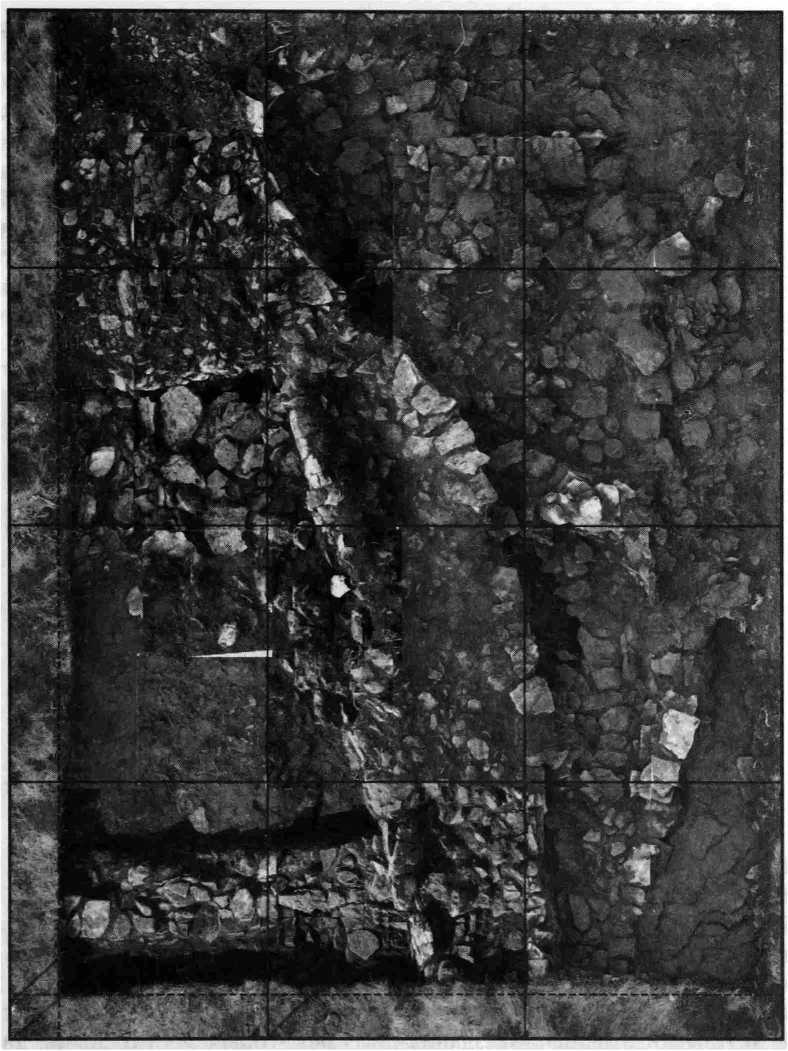

Рис. 1. Фрагменты аэрофотосъемки с поселениями с симметричной планировкой в верховьях р. Кабардинки

1 - Правоберезовское 9; 2 - Кабардинка 2; 3 - Кабардинка 3 (в левой части снимка) и Кабардинка 4 (в правой части снимка)

связать видимые на аэрофотосъемке объекты с существующими развалинами каменных стен, покрытыми растительностью и возвышающимися на 0,5-0,8 м над поверхностью. Предварительная информация по итогам изучения данных памятников опубликована авторами настоящей статьи в нескольких изданиях (Райнхольд, 2005; Reinhold, Korobov, 2005; Коробов, Райнхолъд, 2005; 2007).

Детальному полевому обследованию подверглось поселение Кабардинка 2, на котором осуществлялись микротопосъемка, систематический сбор подъемного материала, шурфовка, небольшие раскопки части помещения постройки, а также был проведен отбор почвенных проб на геохимические анализы. Памятник занимает территорию примерно 150 х 150 м, т.е. 22 500 м2. Он был найден по остаткам построек, видимых на поверхности в виде задернованных каменных кладок фундаментов (?), которые прослеживаются на площади 100 х 120 м. Эти же фундаменты построек дешифрируются по аэрофотосъемке (рис. 1, 2), что позволяет получить дистанционными методами информацию о структуре поселения.

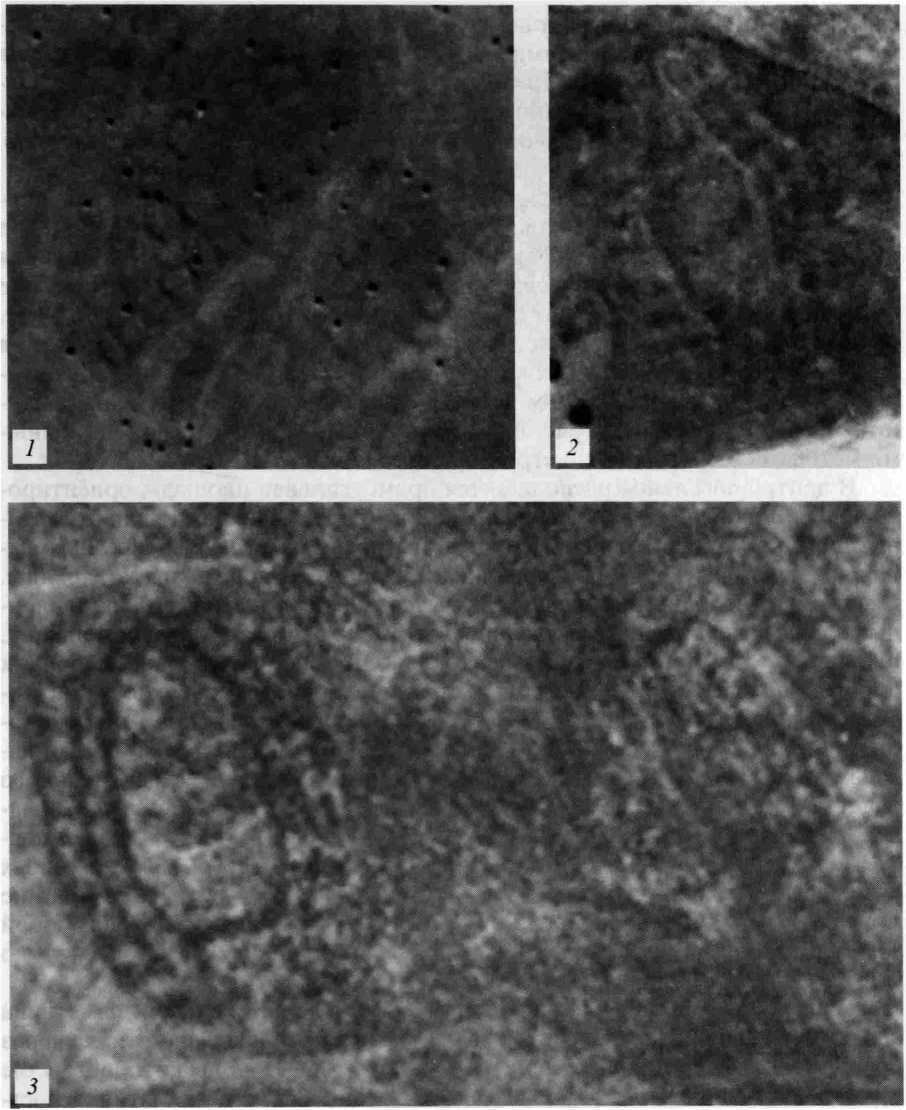

В центре поселения располагается прямоугольная площадь, ориентированная по линии С-Ю с отклонением кЗв 30°. Ее границами являются стены построек. Северная часть площади выглядит как треугольник, выходящий на край мыса и направленный в сторону Кисловодской котловины. С восточной стороны площади различается ряд из 11 построек, представленных в виде задернованных развалин. Постройки состоят из двух помещений, площадь в этом месте не имеет центральной стены. С западной стороны к площади примыкают две постройки, третья не видна на поверхности, но хорошо реконструируется благодаря проведенной на памятнике микротопо-съемке (рис. 2, 7). Еще одна постройка (или комплекс построек) была найдена в треугольном меньшем секторе площади севернее ее центрального участка. Три больших комплекса построек располагаются отдельно, западнее центральной площади; они находятся вдоль двух других площадей подпрямоугольной формы. Эти постройки существуют отдельно от остальных и не соединены с ними видимыми стенами. Всего же было обнаружено не менее 30 домов, имевших размеры 8х1О-1Ох15ми представлявших собой задернованные каменные фундаменты, возвышающиеся на высоту до 0,5-1,0 м над поверхностью.

Таким образом, основным архитектурным принципом данного памятника является симметрия. Главный вход на центральную площадь памятника через проем (ворота?) формирует центральную ось, по обе стороны которой как бы зеркально расположены остальные сооружения. В центре памятника постройки № 14 и 15 формируют другую центральную ось, располагающуюся под прямым углом к первой. По обе стороны, также зеркально, расположены постройки больших размеров. В целом, три площади и ряды построек являются сложным поселением, сооруженным по единому плану.

Проведенная в 2004 г. шурфовка центральной площади показала практически полное отсутствие археологического материала на ней и, возможно, отсутствие растительного покрова в период ее использования жителями поселения. Эти выводы подтверждаются при обследовании центральной

Рис. 2. Топографическая съемка микрорельефа на поселениях с симметричной планировкой

1 - Кабардинка 2; 2 - Кабардинка 3

площади расположенного в 2 км к востоку поселения Кабардинка 3, где наблюдается аналогичная картина.

В западной части поселения Кабардинка 2 за пределами видимых построек выявлено место высокой концентрации подъемного материала, условно названное “мусорной свалкой”. Заложенный в этом месте шурф показал наличие большого количества фрагментов керамики и костей животных. Представляется весьма интересным, что при полевом обследовании десяти подобных поселений выявляются аналогичные места концентрации подъемного материала за пределами обитаемой части памятника на расстоянии 10-20 м от края застройки, возле небольших балок.

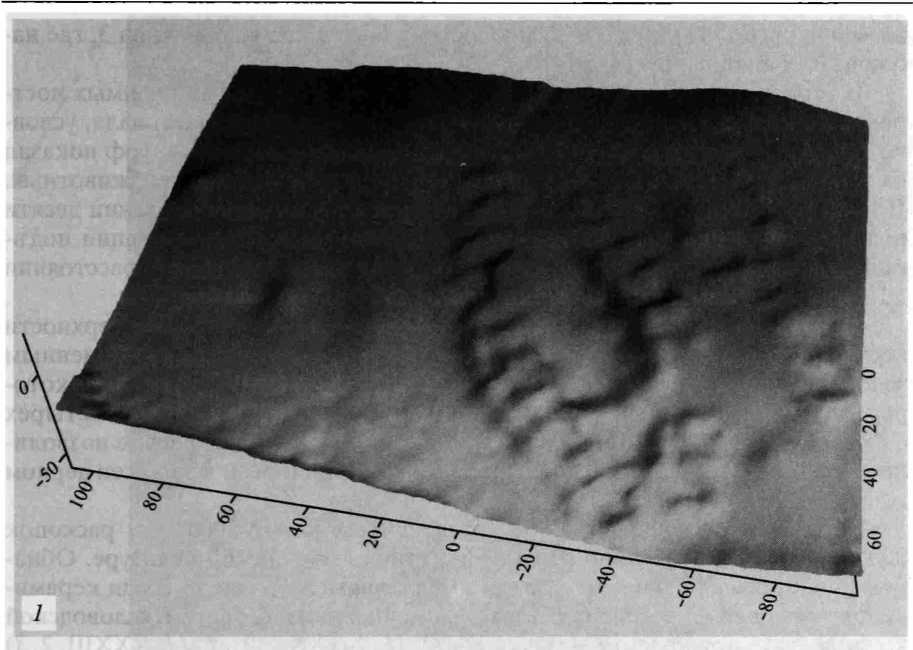

В 2005 г. на поселении был заложен раскоп над видимой на поверхности постройкой 14. Вскрыт один сектор раскопа площадью 48 м2. Под каменным задернованным развалом выявлены две основные стены постройки, к которым примыкают дополнительные стенки. Выделяется не менее четырех фаз перестройки этих стен (рис. 3). Сложные погодные условия не позволили закончить работы на раскопе, он был законсервирован и заложен дерном до следующего сезона.

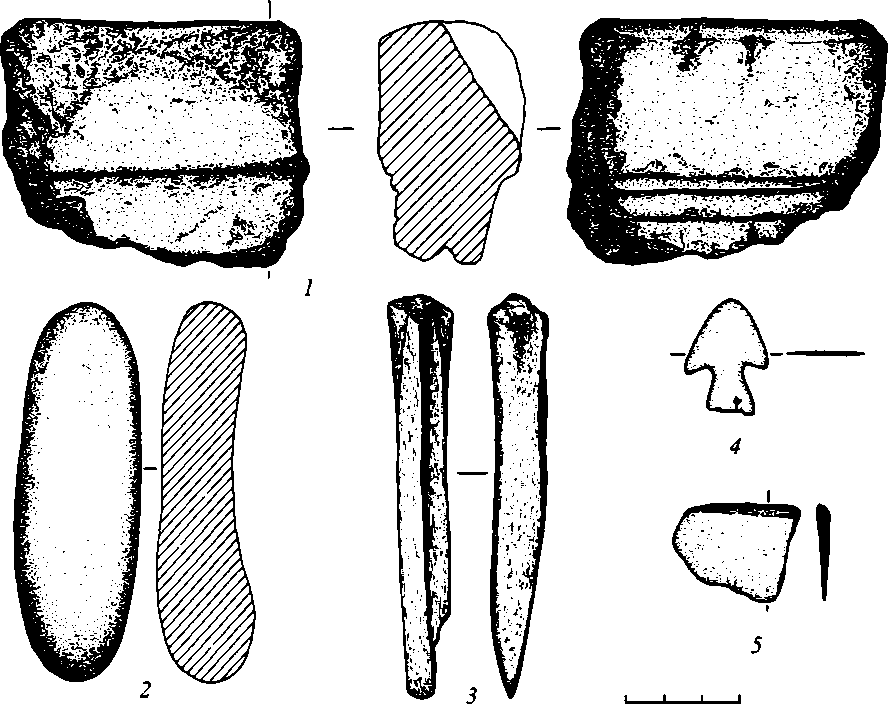

Керамика, полученная в ходе разведочных работ 2004 г. и раскопок 2005 г. позволяет уверенно отнести памятник к кобанской культуре. Обнаруженные здесь фрагменты посуды имеют явные параллели среди керамики, бытовавшей на поселениях этого времени в нижней части Кисловодской котловины (Козенкова, 1998. Табл. XXXI, 11-14; XXXVII, 1-14; ХХХШ, 2,3) и в бассейне р. Подкумок (Ковалевская, 2005. Рис. 13). Тем не менее, при более внимательном рассмотрении эти аналогии позволяют с большей уверенностью отнести существование поселения Кабардинка 2 к X-IX вв. до н.э., чем к УШ в. до н.э. Самые близкие аналогии как формам, так и орнаментам сосудов происходят из погребений 1 и 2 могильника Терезе, датированных автором раскопок концом ХП - рубежом IX-УШ вв. до н.э. (Козенкова, 2004. С. 135-148. Табл. 4, 77). Помимо керамики на поселении был обнаружен плоский двухлопастный наконечник бронзовой стрелы (рис. 4, 4), из раскопа происходят также каменная литейная форма (рис. 4, 7), костяная проколка (рис. 4, 3) и шесть фрагментов каменных терочников (4, 2). Тип наконечника стрелы также является аргументом в пользу более ранней датировки поселения в рамках кобанской культуры. Наиболее близкая аналогия данному предмету происходит из погребения 36 Агачевского могильника на окраине Кисловодска (Козенкова, 1995. Табл. 21). Там подобный наконечник стрелы являлся предметом погребального инвентаря женского захоронения, относящегося ко времени не позднее IX в. до н.э.

В 2005 г. проводились также археологические работы на поселении Кабардинка 3. Специалистом из ГУП “Наследие” Министерства культуры Ставропольского края А.А. Довгалевым был сделан микротопографичес кий план поселения — с помощью лазерного тахеометра зафиксированы перепады видимых на поверхности каменных стенок построек (рис. 2, 2). В целом ряде аспектов общая планировка поселения Кабардинка 3 напоминает планировку Кабардинки 2. Присутствие обширной центральной площади размерами 120 х 93 м, ориентировка ее по линии С-Ю (с отклонением к В в

0 40 80 120 160 200 см

I________________4________________!________________1________________I________________I

Рис. 3. Ортофотоплан сектора 1 раскопа 1 на поселении Кабардинка 2

15°), топографическая ситуация, окружающие площадь с двух сторон ряды домов, а также разделяющая центральную площадь на две части стена, весьма похожи на аналогичные структуры, зафиксированные на Кабардинке 2. Тем не менее, наблюдается и ряд различий. Общая форма поселения Кабардинка 3 овальная, а не полигональная. Центральная площадь также имеет форму овала, а не комбинации прямоугольника и треугольника, как на Кабардинке 2.

Рис. 4. Индивидуальные находки с поселений Кабардинка 2 (7-4) и Кабардинка 3 (5)

1 - литейная форма; 2 - терочник; 3 - проколка; 4 - двухлопастный наконечник стрелы; 5 - фрагмент серпа. 1,2- камень; 3 - кость; 4—5 - бронза

Несмотря на то, что размер поселения в целом несколько меньше, чем у Кабардинки 2, центральная площадь здесь имеет большие размеры (78 х 60 м). На Кабардинке 3 отсутствуют отдельные строения за пределами основного поселения, за исключением одной постройки с южной стороны. Однако основное отличие касается формы домов, расположенных вокруг центральной площади, которые не выглядят индивидуальными комплексами, а следовательно, гипотетически отдельными зданиями. В некоторых местах видны двухкомнатные постройки, как на поселении Кабардинка 2, например № 9 или 14/15. Основная часть поселения, тем не менее, очевидно, сформирована рядами комнат с внешней и с внутренней стороны. Разделяющие комнаты стены с внешней стороны зачастую не имеют продолжения во внутреннем ряду, но обнаруживаются на расстоянии от последних в несколько метров. Таким образом, общее представление о поселении таково, что это единое большое здание, многочисленные комнаты которого функционировали одновременно, а не отдельная деревня со связанными в единую систему отдельными постройками.

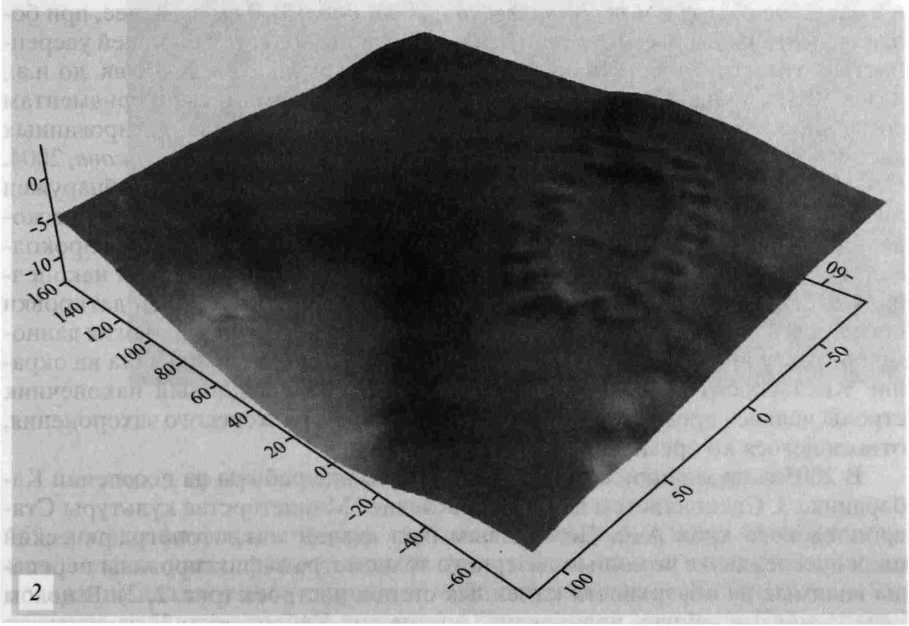

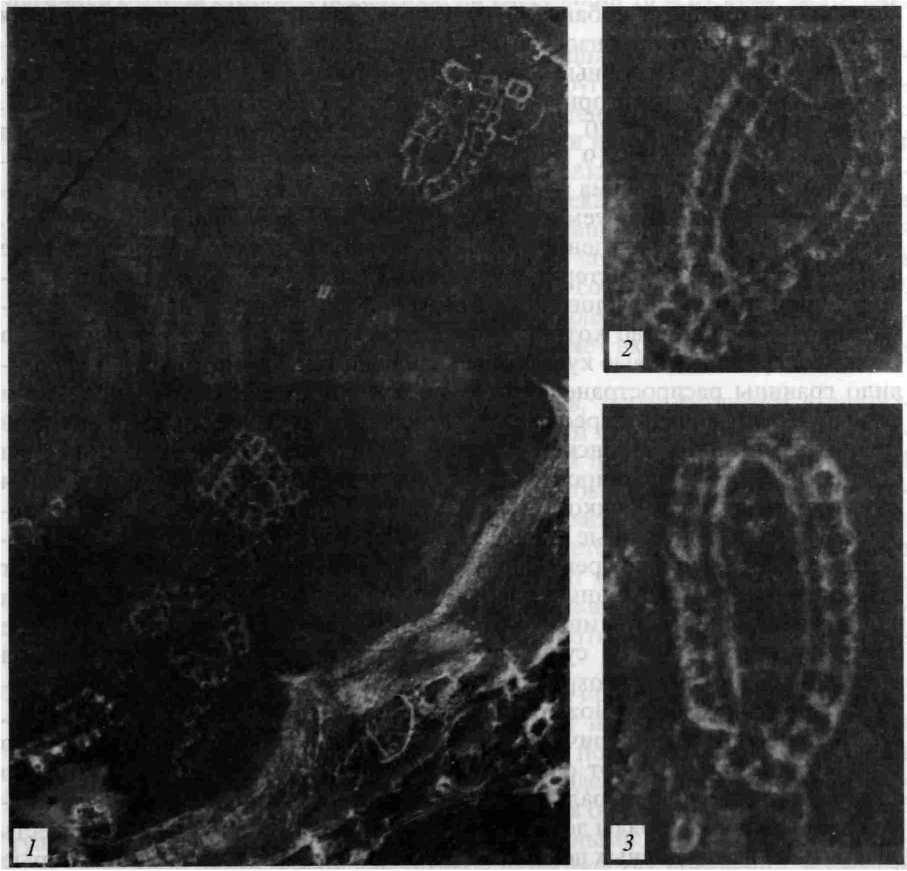

Другое различие поселений Кабардинка 2 и 3 заключается в том, что на последнем между комнатами на поверхности прослеживаются входные про- емы, и в большинстве случаев они расположены во внешнем ряду комнат. Все эти проемы направлены на внешнюю сторону поселения или связывают между собой другие комнаты. Ни один подобный проем не ведет на центральную площадь, за исключением основного входа на нее. На западной стороне поселения эти входные проемы в особенности хорошо прослеживаются по центру более выраженных в рельефе стен. Выпуклая форма внешних стен наблюдается как на аэрофотоснимке, так и при полевых обследованиях. Они делают форму внешних стен поселения похожей на цветочные лепестки, что также является отличием от Кабардинки 2. Подобная “цветочная” форма внешних стен обнаружена на нескольких памятниках на плато Покунсырт и Рансырт в Карачаево-Черкесии благодаря аэрофотоснимкам (рис. 5).

Рис. 5. Фрагменты аэрофотосъемки с поселениями с симметричной планировкой на плато Покунсырт и Рансырт

1 - поселения на плато Рансырт; 2 - Покунсырт 26; 3 - Покунсырт 13

2. КСИА, вып. 222

На центральной площади поселения заложен шурф, который показал полное отсутствие здесь культурного слоя и археологического материала (аналогичная картина уже наблюдалась нами в 2004 г. на поселении Кабардинка 2 - см. выше). Второй шурф заложен с восточной стороны поселения за его пределами, на месте предполагаемой “мусорной свалки”. Он дал большое количество керамического материала и костей животных. Кроме того, на обоих поселениях С.В. Меркуловым (ГУП “Наследие”) было сделано георадарное профилирование нескольких наиболее интересных участков, результаты которого недавно опубликованы в виде отдельной статьи (Меркулов, Райнхольд, 2006).

Керамика, обнаруженная при сборе подъемного материала и шурфовке, аналогична происходящей с поселения Кабардинка 2 как по орнаментам, так и по формам сосудов. Поэтому предполагается также относить данное поселение к ранней фазе кобанской культуры. Эта гипотеза подтверждается находкой фрагмента бронзового серпа среди подъемного материала на поселении (рис. 4,5). Подобные серпы хорошо известны по находкам в кладах, происходящих из предгорной зоны Карачаево-Черкесии (Иессен, 1951. С. 108-111. Табл. 17, 18; 20, 21; 46, 47) и в более широком ареале Кавминвод (Козенкова, 1998. С. 17-19. Табл. V, 7-9). Несмотря на то, что обнаруженный нами фрагмент весьма мал по размерам, он может быть отнесен к ранней группе серпов, датируемых ХП-Х вв. до н.э. (Козенкова, 1998. С. 17-19).

Систематическое изучение другой серии аэрофотоснимков, проведенное в ГУП “Наследие” Министерства культуры Ставропольского края, позволило расширить зону исследования и открыть более 80 ранее неизвестных памятников, большинство которых относится к поселениям того же типа, а также совершенно новые культурные ландшафты. Кроме того, оно определило границы распространения этих поселений до верховьев Подкумка и Кумы, что позволяет пересмотреть географические рамки кисловодской группы памятников кобанской эпохи. С. Райнхольд и А.Б. Белинским был осуществлен рекогносцировочный осмотр выявленных по материалам аэрофотосъемки памятников, полностью подтвердивший результаты дешифрирования. Осмотренные поселения с симметричной планировкой, расположенные в долинах рек Подкумок, Карсунка и Кума, также имеют симметрично расположенные вокруг центральной площади ряды домов, а найденный на них подъемный материал относится к кобанской культуре предскифского этапа ее существования. Архитектурные сооружения на этих памятниках имеют сохранившуюся высоту до 1,5 м, а в некоторых случаях в полевых условиях можно полностью проследить структуру памятника.

Поселения с симметричной планировкой, обнаруженные с помо щь ю аэрофотосъемки, следуют одному плану. Они включают в себя овальную или прямоугольную центральную площадь, иногда разделенную внутренними перегородками, и ряды домов по периметру площади. Выделяются шесть основных типов подобных поселений (Райнхольд, 2005. Рис. 21,22), которые варьируют от весьма четкой правильной планировки площади и построек до достаточно нерегулярной конгломерации зданий, следующих все же общему плану.

Ориентированы эти поселения в основном по линии север-юг, с отклонениями в 10-20° к западу или востоку. Лишь 17% поселений имеют ориентировку длинной стороной по линии запад-восток. Причем эта предрасположенность к ориентировке по линии север-юг не зависит от микротопогра-фической ситуации, в которой располагается поселение.

Размеры поселений колеблются от 70 х 50 м до 200 х 200 м. Тем не менее, более трех четвертей памятников имеют территорию, покрытую архитектурными остатками на площади 0,3-0,7 га. То, что памятники сами по себе несколько больше, было установлено полевыми работами 2004 и 2005 гг. По меньшей мере, на четырех памятниках были более точно зафиксированы ареалы “мусорных свалок”, характеризуемые резким увеличением количества обнаруживаемого подъемного материала. Эти ареалы располагались с одной стороны поселения, на расстоянии 10 м от края застройки, возле небольших балок.

Памятники в основном найдены в комбинациях по два, реже по три поселения, расположенных поблизости друг от друга (именно такая комбинация прослеживается на аэрофотоснимке поселения Правоберезовское 9 -см. рис. 1, 2). Три-четыре подобные комбинации памятников отделяются от остальных поселенческих систем боковыми балками или районом, свободным от видимого заселения. К югу от Кисловодска доминируют комбинации из двух овальных поселений с симметричной планировкой, тогда как к западу от р. Подкумок овальные в плане памятники зачастую обнаруживаются в комбинации с поселениями, представляющими собой длинные ряды домов. На этих памятниках также был обнаружен аналогичный подъемный материал, и предварительная интерпретация позволяет их также отнести к поселенческим структурам.

Преимущество плановых аэрофотоснимков, заключающееся в покрытии больших территорий, становится очевидным при рассмотрении этой системы расселения. Так, 52 хорошо различимых поселения с симметричной планировкой было локализовано к югу от Кисловодска и в верховьях Эшка-кона и Подкумка (рис. П). Еще 13 памятников расположены на краю плато, где симметричная планировка не выдерживается. Ни одного подобного поселения не обнаружено к западу от верхнего течения Кумы. Возможно, аналогичные памятники будут найдены на снимках к юго-востоку от Кисловодска, но, к сожалению, качественные аэрофотоматериалы на эту территорию нам пока недоступны.

К поселениям с симметричной планировкой примыкают другие структуры, возможно имеющие отношение к стенам или старым дорогам. Они представляют собой длинные ряды одиночных построек, ориентированные по линии запад-восток. В настоящий момент идентифицировано 20 подобных памятников. Также близко к поселениям и в одной топографической ситуации располагаются 8 кругов с дополнительными постройками. Отдельные постройки часто обнаруживаются в окрестностях поселений, но всегда на высоких плато. Часто рядом с поселениями располагаются курганные группы - как, например, возле поселения Кабардинка 2 и вокруг поселений Кичи-Балык 1, 2.

Примечательно, что все эти памятники находятся в близких топографических условиях, на ровных водораздельных плато высотой 1400-2200 м, немного отстоят от края плато и отделяются небольшими понижениями рельефа. Более того, их расположение сильно отличается от расположения современных или средневековых памятников. Последние, равно как и большее количество загонов для овец этнографического периода, никогда не располагаются на водораздельных плато. Средневековые укрепления занимают скальные выходы на краю плато, а загоны, как правило, расположены между краем плато и низом речной долины, тогда как современные поселки находятся еще ниже. Многие подобные поселения, также различимые на аэрофотоснимках, находятся именно в этих местах.

Конечно, без широкомасштабных полевых исследований отнести все поселения с симметричной планировкой к одному периоду можно лишь гипотетически. Тем не менее, поскольку планировка памятников и топографическая ситуация всех поселений сходна, а предварительное обследование более тридцати поселений не принесло никакого другого керамического материала, кроме позднего бронзового - раннего железного века (кобанская культура), представляется весьма вероятным, что все эти памятники синхронны.

Анализ аэрофотосъемки имеет огромное значение при археологическом изучении поселений кобанской культуры. Условия видимости могут быть разными, но принципиально планировка поселений видна даже при условиях ниже оптимальных. Данный метод открывает совершенно новый уровень в поселенческих исследованиях на Северном Кавказе, и не только для изучения эпохи позднего бронзового - раннего железного века. Для этого периода известно более 200 поселенческих памятников {Reinhold, 2007) -и имеется всего лишь три (!) опубликованных плана раскопанных поселений с архитектурными сооружениями (Деопик, Крупнов, 1961; Абрамова, 1999; Козенкова, 2001). В данном случае мы имеем дело не с отдельными поселениями, но с агломерациями памятников, весьма вероятно выполнявших разные функции, но прежде всего - поселенческие.

Расположение этих памятников вдали от современной зоны ведения земледелия, ограниченной приблизительно 1000 м над уровнем моря, и даже выше участков древнего террасирования, часть которых, судя по результатам полевых обследований 2004 и 2005 гг., может датироваться кобанской эпохой, оставляет открытым вопрос о назначении данных поселений. Их планировка - с открытой центральной площадью - и высотное расположение могут означать, что они выполняли функции сезонных поселений для летних выпасов скота, хорошо известных практически во всех горных уголках Евразии {Ehlers, Kreutzmann, 2000). Тем не менее, их пространственное распределение, размеры и тот факт, что на каждом поселении имеется от 10 до 36 построек, в основном состоящих из двух комнат размерами Юх 15 м, указывают на постоянное обитание. Если предположить, что одну постройку занимала семья из пяти человек, мы получаем возможное количество населения на одном памятнике приблизительно от 50 до 180 человек. Это весьма далеко от всех этнографически известных сезонных пастушьих поселе- ний, даже в Альпах, где так называемые поселения типа MaiensaB формировались из пяти-восьми жилых построек (Giovanoli, Mathieu, 2004). Присутствие каменных терочников и следов металлургического производства (как, например, фрагмент отходов бронзового литья, обнаруженный в 2004 г. на Кабардинке 2, или литейная форма, найденная там же в 2005 г. - рис. 4, 7), указывают на наличие запасов зерна и производства металлических вещей на поселениях. Оба этих занятия, согласно этнографическим данным, не характерны для пастушеских поселений. Однако сезонный характер части этих недавно открытых памятников на сегодняшнем этапе их археологического изучения не может быть полностью исключен.

Археологические полевые исследования должны продолжаться, чтобы подтвердить ту или иную гипотезу. В связи с этим, начавшиеся раскопки на поселениях рассмотренного типа могут привести к совершенно новому пониманию культурного ландшафта и среды обитания населения кобанской культуры.

Список литературы Новый тип поселений кобанской культуры в окрестностях Кисловодска

- Абрамова М.П., 19996. Поселение скифского времени у аула Хумара на Верхней Кубани//Древности Северного Кавказа. М.

- Афанасьев Г.Е., Кислов А.В., Чернышев А.В., 2002. К проблеме террасного земледелия на Северном Кавказе (новые методические подходы)//OPUS: Междисциплинарные исследования в археологии: Сб. статей. М. Вып. 1-2.

- Афанасьев Г.Е., Савенко С.Н., Коробов Д.С., 2004. Древности Кисловодской котловины. М.

- Деопик Д.В., Крупнов Е.И., 1961. Змейское поселение кобанской культуры//Археологические раскопки в районе Змейской Северной Осетии. Орджоникидзе.

- Иессен А.А., 1951. Прикубанский очаг металлургии и металлообработки в конце медно-бронзового века//МИА. № 23. М.;/Л.енинград, 75-124.

- Ковалевская В.Б., 2005. Кавказ -скифы, сарматы, аланы (I тыс. до н.э. -I тыс. н.э.). М.

- Козенкова В.И., 1995. Оружие, воинское и конское снаряжение племен кобанской культуры (систематизация и хронология). Западный вариант//САИ. Вып. В2-5.

- Козенкова В.И., 1998. Материальная основа быта кобанскних рплемен. Западный вариант//СВОДАИ. Вып. В2-5.

- Козенкова В.И., 2001. Поселок-убежище кобанской культуры у аула Сержень-Юрт в Чечне как исторический источник (Северный Кавказ). М.

- Козенкова В.И., 2004. Биритуалисзм в погревбальном обряде древних «›кобанцев»‹. Могильник Терезе конца XII -VIII в. до н.э. М.

- Коробов Д.С., 1999. Отчет об археологической разведке в окрестностях г. Кисловодска в 1999 г.//Архив ИА. Р-1. № 22239, 22240.

- Коробов Д.С., 2004. Применение ГИС и аэрофотосъемки при картографировании следов древнего земледелия в Кисловодской котловине//Круглый стол «Геоинформационные технологии в археологических исследованиях» (Москва, 2 апреля 2003 г.): Сб. докл. [Электронный ресурс]. М. (CD-ROM.)

- Коробов Д.С., Райнхольд С., 2005. Результаты разведки в окрестностях Кисловодска//АО 2004 г. М.

- Коробов Д.С., Райнхольд С., 2007. Работы в Кисловодской котловине//АО 2005 г. М.

- Меркулов С.В., Райнхольд С., 2006. Первые результаты георадарного обследования поселений с каменной архитектурой эпохи позднего бронзового -раннего железного века на Северном Кавказе//Археология и геоинформатика. Вып. 3 [Электронный ресурс]. М. (CD-ROM.)

- Райнхольд С., 2005. Аэрофотосъемка и археология культурного ландшафта. Системы поселений позднего бронзового -раннего железного века в верхней части Кисловодской котловины//Археология и геоинформатика. Вып. 2 [Электронный ресурс]. М. (CD-ROM.)

- Ehlers E., Kreutzmann H. (eds.), 2000. High Mountain Pastoralism in Northern Pakistan. Stuttgart.

- Giovanoli D., Mathieu J., 2004. Alpschermen und Maiensдsse in Graubьnden: Bдuerliche Bauten, Betriebsstufen und Siedlungsstrukturen ausserhalb der Dцrfer Graubьndens von der frьhen Neuzeit bis 1960. Bern.

- Korobov D.S., 2001. Archaeological Prospection in the Kislovodsk basin (South Russia) -GIS and aerial photography//Doneus M., Eder-Hinterleitner A., Neubauer W. (eds.). Archaeological Prospection: Fourth International Conference on Archaeological Prospection. Vienna, 19.-23. September 2001. Wien.

- Korobov D.S., 2002. Applications of GIS and Aerial Photography in the South of Russia: A Case Study of the Kislovodsk Basin//Bewley R.H., Raczkowski W. (eds.). Aerial Archaeology: Developing Future Practice. Amsterdam et.al.

- Reinhold S., 20052007. Untersuchungen zur spдten Bronze und frьhen Eisenzeit im Kaukasus. Materielle Kultur, Chronologie, Fernkontakte. Unpubl. Dissertation (2002). Berlin. In preparation.

- Reinhold S., Korobov D., 2005. Aerial photography and field survey -A new type of Late Bronze Age settlements in the North Caucasus discovered from the air//S. Piro (ed.) Proceedings -Extended Abstracts of the 6th International Conference on Archaeological Prospection. Rome.