Новый вид остракод рода Leperditia из силурийских отложений западного склона Приполярного Урала

Автор: Салдин В.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 11 (335), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье дано описание нового вида остракод рода Leperditia из верхнесилурийских отложений западного склона Приполярного Урала (бассейн р. Щугор). Leperditia unituber Saldin, sp. nov. отличается от других видов Leperditia наличием ясно выраженного бугра вблизи брюшного края правой створки. Не исключено, что этот диагностический признак может быть классификационным критерием более высокого ранга, чем видовой.

Остракоды, leperditia, силур, приполярный урал

Короткий адрес: https://sciup.org/149141381

IDR: 149141381 | УДК: 551.733.3+565.33 | DOI: 10.19110/geov.2022.11.1

Текст научной статьи Новый вид остракод рода Leperditia из силурийских отложений западного склона Приполярного Урала

Целью статьи является описание нового вида остра-код Leperditia unituber Saldin из верхнесилурийских отложений Бельско-Елецкой структурно-фациальной зоны Западно-Уральской мегазоны на Приполярном Урале, в разрезе р. Гердъю. Он относится к отряду ле-пердитиокопид (Leperditicopida), выделяющихся среди других остракод своими крупными размерами (до 10 см).

Материалом для исследований послужила коллекция, собранная автором на р. Гердъю (левый приток р. Щугор, правобережье р. Печоры). Новый вид остра-код найден в темно-серых микрозернистых известняках с линзами биокластового материала и прослоями глинисто-известковых сланцев, образующих пачку мощностью 4.5 м в основании толщи доломитизиро-ванных известняков и доломитов целебейской свиты. При описании нового вида использована систематика лепердитиокопид, принятая в монографии [11]. Коллекция хранится в Геологическом музее Института геологии ФИЦ Коми научного центра УрО РАН под № 675.

Краткая характеристика верхнесилурийских отложений Приполярного Урала

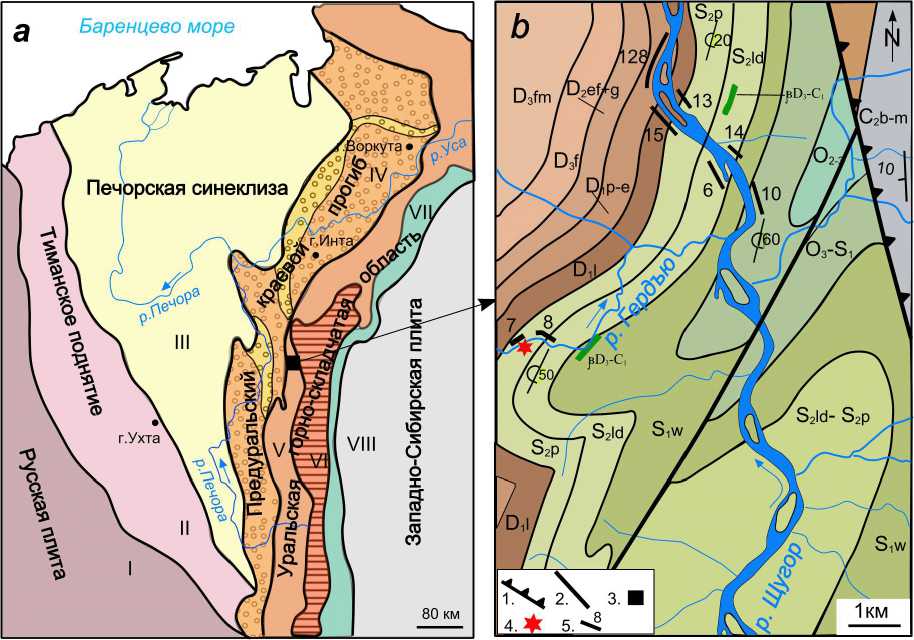

Район выходов силурийских отложений бассейна р. Щугор в тектоническом плане относится к Бельско-Елецкой структурно-формационной зоне ЗападноУральской мегазоны (рис. 1). Рассматриваемые отложения в палеогеографическом плане формировались в обстановках мелководного шельфа пассивной окраины Восточно-Европейского континента, которая в то время располагалась в северных приэкваториальных палеоширотах [12].

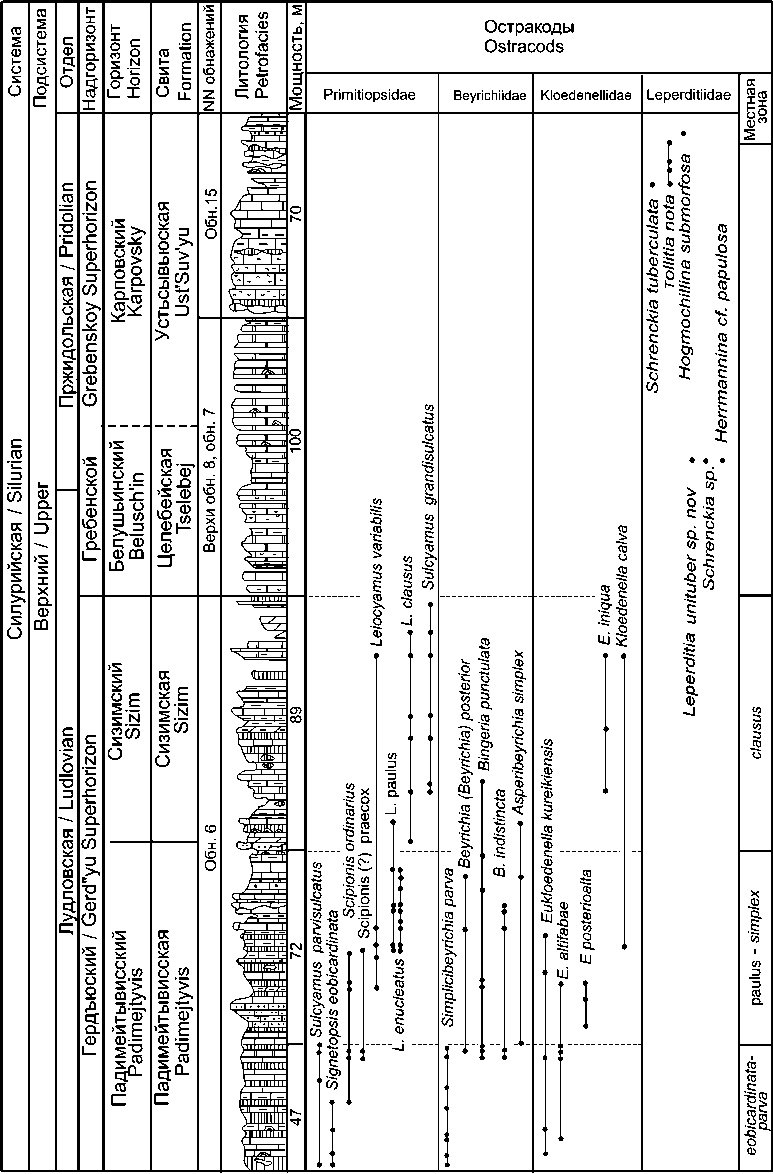

Верхнесилурийские отложения западного склона Приполярного и Полярного Урала расчленены снизу вверх по разрезу на падимейтывисский, сизим-ский, белушьинский и карповский горизонты, объединенные в гердъюский и гребенской надгоризонты (рис. 2). Ранее граница лудловского и пржидольского ярусов проводилась между надгоризонтами [13], а в составе гребенского надгоризонта выделялись целебей-ский и устьсывьюский горизонты [5, 8]. Старые названия двух самых верхних горизонтов силура cохранились в настоящее время лишь в названиях

Рис. 1. Местоположение района исследований на структурно-тектонической карте (а) ; фрагмент геологической карты района исследований бассейна р. Щугор, cоставленный по материалам В. С. Цыганко [14] и М. А. Шишкина, А. А. Коптяева [15] (б)

Условные обозначения : 1 — Главный Западно-Уральский надвиг, 2 — субвертикальные разломы, 3 — район исследований, 4 — место находки остракод, 5 — номера обнажений; O2—3 — средний ордовик и низы верхнего ордовика, O3—S1 — верхи верхнего ордовика и низы нижнего силура, S1w — венлокский отдел, S2 ld — лудловский отдел, S2p — пржидольский отдел, D1l — лохковский ярус, D1p-e — пражский и эмсский ярусы, D2ef-g — эйфельский и живетский ярусы, D3f — франский ярус, D3fm — фаменский ярус, C2—3b-m — башкирский и московский ярусы

Fig. 1. Location of the study area on the structural-tectonic map (a) ; a fragment of the geological map of the study area of the Shchugor River basin (based on materials by Tsyganko [14] and Shishkin, Koptyaev [15] (b)

Legend: 1 — Main West Urals Thrust, 2 — subvertical faults, 3 — study area, 4 — place of finding of ostracods, 5 — outcrop numbers. Symbols: O2—3, Middle Ordovician and lower part of the Upper Ordovician; O3—S1, upper part of the Upper Ordovician and lower part of the Lower Silurian; S1w, Wenlock Series, S2ld, Ludlow Series, S2p, Pridoli Series, D2ef-g, Eifelian and Givetian, D3f, Frasnian;

D3fm, Famennian, C2—3b-m, Bashkirian and Moscovian свит. Согласно существующим представлениям о силурийской системе, все ярусы получили статус отделов, а граница лудловского и пржидольского ярусов располагается внутри белушьинского горизонта [4, 10, 19]. Однако такое положение границы между отделами принимается не всеми исследователями [7]. Согласно фациальному профилю [3, 4], в гердъюское время на бровке шельфа формировались рифы, окаймляющие мелководную карбонатную платформу с обстановками приливно-отливных равнин и зарифовой шельфовой лагуны. В раннегребенское время (поздний лудфорд) наступило резкое повышение уровня моря, что привело к повсеместному развитию в пределах Североуральского региона сублиторальных условий открытого моря, а в конце гребенского времени произошло падение уровня моря, вызвавшее преобладание лагунных и приливно-отливных обстановок. Связь между сообществами лепердитикопид и очень мелководными морскими и прибрежно-морскими обстановками установлена многими авторами [16, 20]. Мелководно-морские условия образования верхнесилурийских отложений Бельско-Елецкой структурно-формационной зоны Приполярного Урала 4

были благоприятными для обитания остракод. Важно подчеркнуть, что остракоды для стратиграфии силурийско-нижнедевонских отложений северо-востока европейской части России являются наряду с конодонтами и брахиоподами руководящими ископаемыми и по ним разработано зональное расчленение [1, 2, 8, 17].

Выходы силурийских пород образуют широкую полосу на р. Щугор, в районе устья р. Гердъю. Данная территория расположена в Гердъюском тектоническом блоке и является стратотипической местностью гер-дъюского надгоризонта — унифицированного стратиграфического подразделения для отложений лудлов-ского отдела западного склона Урала и Тимано-Печорской провинции. К сожалению, в данном районе нет обнажения с непрерывной последовательностью верхнесилурийских отложений. Сводный разрез (рис. 2) построен нами по трем отдельным фрагментам на основании полевых материалов В. С. Цыганко, А. И. Антошкиной и авторских, а также определений органических остатков А. Ф Абушик (остракоды) Н. А. Боринцевой (табулятоморфные кораллы). Нижняя часть сводного разреза верхнего силура, отвечающая

^1 Q 2^3^34Q5 ^6 |№|7 ^8 Q 9^10 Q11 ^12^13

Рис. 2. Сводный литолого-стратиграфический разрез с распространением остракод. Распространение остракод по разрезу обн. 6 показано по А. Ф. Абушик [2]

Условные обозначения: 1 — известняки; 2 — доломиты; 3 — известняки глинистые; 4 — известняки биокластовые; 5 — известняки доломитизированные; 6 — мергели; 7 — известняки пелитоморфные; 8 — известняки песчанистые; 9 — известняки с конкрекциями кремня; 10 — известняки глинистые доломитизированные; 11 — известняки сроматолитовые; 12 — аргиллиты известковые; 13 — известняки комковатые

Fig. 2. Composite lithological-stratigraphic section with distribution of ostracods. Distribution of ostracods in outcrop 6 by A. F. Abushik

Legend: 1 — limestones; 2 — dolomites; 3 — clayey limestones; 4 — bioclastic limestones; 5 — dolomitic limestones; 6 — marls; 7 — pelitomorphic limestones; 8 — sandy limestones; 9 — limestones with flint concretions; 10 — dolomitized clayey limestones; 11 — stromatolitic limestones; 12 — calcareous mudstones; 13 — lumpy limestones

падимейтывисскому и сизимскому горизонтам, сложена разнообразными типами известняков (органогенных, пелитоморфных, водорослевых, строматолитовых, глинистых, песчанистых, иногда доломитизи-рованных), доломитов и редко аргиллитов. Эта последовательность мощностью 208 м наблюдается в обн. 6 на р. Щугор и представляет стратотип гердъюского надгоризонта, содержащий богатый комплекс органических остатков — остракод, брахиопод, кораллов, стра-матопороидей и др. А. Ф. Абушик [2, 17] в этой последовательности установила местные остракодовые зоны: Signetopsis bicardinata — Simplicibeyrichia parva, Leiocyamus paulus — Asperibeyrichia simplex — Beyrichia (B.) posterior и Leiocymus clausus. Остракодовые зоны и их стратиграфический интервал показан штриховыми линиями (рис. 2). Средняя часть сводного разреза находится на р. Гердъю (рис. 1), в 5 км выше устья, где распространена полоса (ширина 1 км) выходов верхнесилурийских пород. Наиболее древние из них (нижняя часть обн. 8) датированы находками Leiocymus variabilis Abush . , 1980 и Scipionis ? praecox Abushik, 1980. Они повторяют среднюю и верхнюю остракодовые зоны стратотипического разреза гердъюского надгоризонта на р. Щугор в обн. 6. Собственно, наращивание разреза происходит породами верхней части обнажения 8 и обнажения 7 (в монографии В. С. Цыганко [14] эти выходы обозначены соответственно как обн. 113 и 114), представленных глинистыми, биокластовыми, часто доломитизированными известняками и доломитами, включающими Сollarothyris canaliculata (Wenjukow), Atrypoidea phoca (Salter), A. cf. scheii (Holtedahl), Atrypoidea sp. (сборы В. С. Цыганко). Эти брахиоподы являются зональными формами для гре-бенского надгоризонта верхнего силура Тимано-Североуральского региона [6, 19]. Из данного интервала определены позднесилурийские табулятоморф-ные кораллы Favosites cf . difformis Chekhovich, Sguameofavosites ettkychuensis Chekhovich, Sg. cf . ettky-chuensis Chekhovich, Sguameofavosites sp. [9]. Находки органических остатков указывают на границу гердъю-ского и гребенского надгоризонтов в обн. 8.

Венчают сводный разрез верхнего силура биокла-стовые и глинистые известняки на р. Щугор, граничащие с нижнедевонскими отложениями в обн. 15 (согласно полевому дневнику В. С. Цыганко — обн. 13). Позднепржидольский возраст отложений установлен по находкам остракод Schrenckia tuberculata Abushik, 1980 , Tollitia nota Abushik , 1970, Hogmochilina submorfo-sa Abushik, 1970 и брахиопод Сollarothyris canaliculata и Atrypoidea scheii (сборы А. И. Антошкиной и Т. М. Безносовой) .

Новый вид остракод найден в средней части разреза в целебейской свите, на р. Гердъю (обн. 7) совместно с остракодами Herrmannina cf . papulosa Abush., 1975 и Schrenckia sp.

Систематическое описание

Подкласс Ostracoda (Latreile, 1806)

Надотряд Palaeocopamorphes Abushik,1990 Отряд Leperditicopida Scott, 1961

Подотряд Leperditicopina Scott, 1961 Надсемейство Leperditiacea Jones, 1856 Семейство Leperditiidae Jones, 1856

Подсемейство Leperditiinae Jones, 1856

Род Leperditia Rouault, 1851

Leperditia unituber Saldin, sp. nov .

Название вида. Uni (лат.) — «один», tuber (лат.) — «бугор, шишка».

Голотип. Голотип ИГ ФИЦ УрО РАН № 675/1, целая раковина; Бельско-Елецкая структурно-формационная зона Западно-Уральской мегазоны, западный склон Приполярного Урала на территории Национального парка «Югыд ва», р. Гердъю (правый приток р. Щугор); верхний силур, гребенской надгоризонт, белушьинский горизонт, целебейская свита (N 64°03’11” E 58°33’37”).

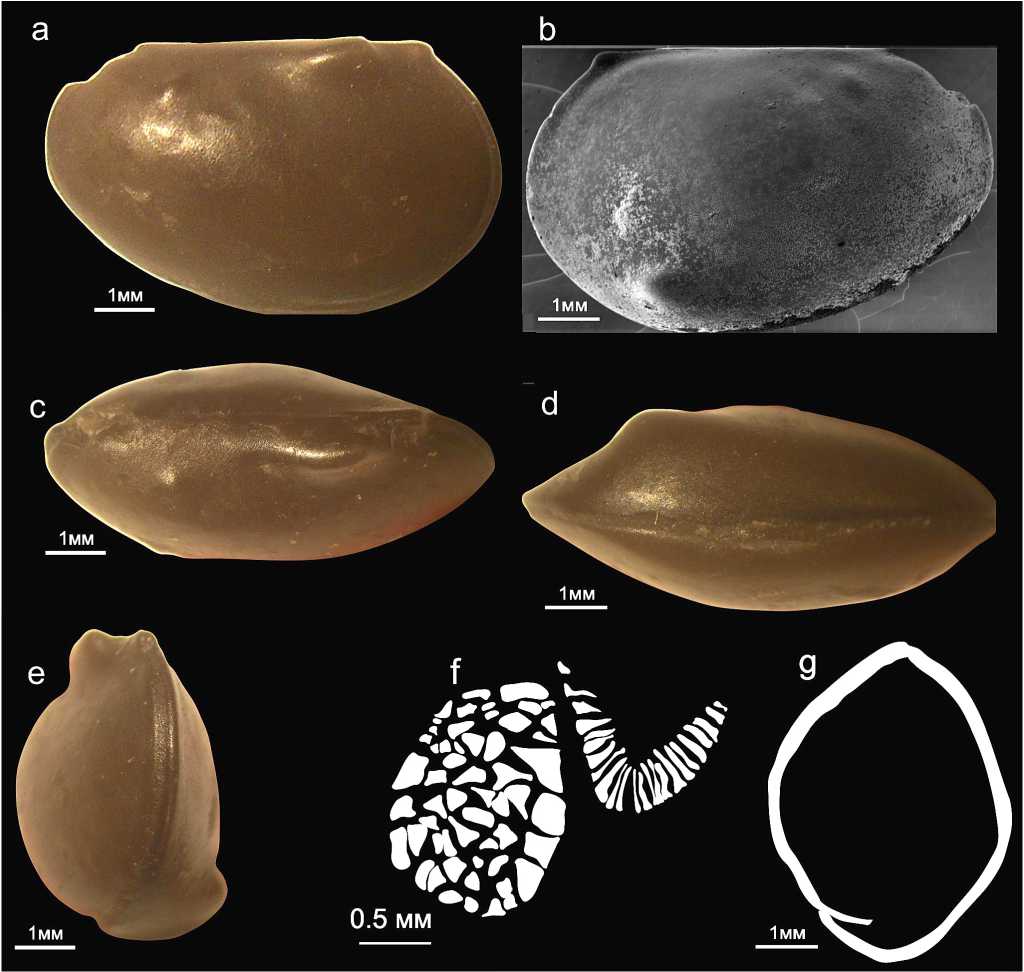

Диагноз . Раковина усеченно-овальная, удлиненная, расширяющаяся к заднему концу. Вентральный край плавно и асимметрично изогнут. Продольная ось под небольшим углом к длине. По концам раковины наблюдается узкая краевая кайма. Заднеспинное вздутие левой створки умеренной длины и резко выражено. На правой створке у вентральной части, где наблюдается наибольшая высота раковины, развит резкий бугор.

Описание. Раковины маленькие (7—12 мм), усече-но-овального очертания, относительно высокие. Спинной край умеренно длинный; отношение его к длине раковины варьирует в пределах 0.62—0.76 (рис. 3). Отношение длины к высоте — 0.59—0.72, в среднем 0.64. Брюшной край ассиметрично выгнут, с довольно заметным перегибом в задней половине. Концы раковины закруглены. Передний конец ниже широко закругленного заднего конца и скошен к брюшному краю. Передне- и заднеспинные углы тупые, иногда отмечаются ушковидные уплощения по концам спинного края. Оба конца раковины выдаются за линию спинного края. Правая створка больше левой и широко охватывает ее по брюшному краю (рис. 3, g). Краевое окаймление на концах раковины узкое и ясно выражено ближе к спинной части раковины. У более мелких створок (личинок?) оно выражено слабее. Наибольшая высота створок находится ближе к заднему концу, она немного меньше или равна длине спинного края (табл. 1). Продольная ось наклонена под небольшим углом к линии наибольшей длины раковины. Створки умеренно выпуклые, с наибольшей выпуклостью посередине. Заднеспинное вздутие левой створки умеренной длины и резко выражено (рис. 3, a, c, e). Оно относительно удалено от заднего спинного (или кардинального) угла. Резко выступающая часть вздутия расположена со стороны заднего конца раковины и постепенно выполаживается, сливаясь с поверхностью раковины, в сторону переднего конца. На правой створке, близко к брюшной части, на участке максимальной высоты раковины наблюдается брюшной бугор (рис. 3, b, d, e). В плане он имеет овальную форму, вытянутую вдоль длины раковины (рис. 4). По величине и форме сходен с заднеспинным вздутием. Глазной бугорок небольшой, но отчетливо видимый. След прикрепления аддуктора в форме овального пятна, подчеркнутый множеством мелких мускульных отпечатков, ясно виден и находится в передней половине створок (рис. 3, f). Шеврон отчетливый и крупный, равный половине величины аддуктора, выраженный расположением мускульных бугорков по контуру буквы V (рис. 3, f). Количество мускульных бугорков

Рис. 3 . Leperditia unituber Saldin, sp. nov . Голотип, экземпляр № 675/1 (a—е)

Целая раковина: a — со стороны левой створки; b — со стороны правой створки; c — со спинного края; d — с брюшной стороны; e — с заднего конца; f — зарисовка по фотографии следов прикрепления мускульных бугорков аддуктора и шеврона по правой створке экз. № 675/5; g — зарисовка по фотографии поперечного среза раковины (экз. № 675/3) около средней части

Fig. 3. Leperditia unituber Saldin, sp. nov. holotype specimen No. 675/1 (a — е)

Carapace: a — left lateral view; b — right lateral view; c — dorsal view; d — ventral view; e -posterior view; f — drawing from a photograph of attachment traces of muscular tubercles of the adductor and chevron along the right valve (specimen, No. 675/5); g — sketch from a photograph of the cross section of the carapace near the middle part (specimen, No. 675/3)

Таблица 1. Данные измерений параметров раковин и створок в миллиметрах

Table 1. Measurement data of carapace and valve parameters in millimeters

|

NN |

Коллекционный номер Collection number |

Экземпляры / Specimen |

L |

l |

H |

Т |

l/L |

H/L |

|

1 |

675/1 |

Раковина Carapace, голотип holotype. |

7.8 |

5.9 |

4.9 |

3.4 |

0.76 |

0.63 |

|

2 |

675/2 |

Раковина Carapace` |

7.5 |

5.5 |

4.7 |

3.4 |

0.73 |

0.63 |

|

3 |

675/3 |

Раковина * Carapace * |

7.0 |

6.7 |

5.1 |

|||

|

4 |

675/4 |

«» |

6.7 |

5.9 |

4.0 |

|||

|

5 |

675/5 |

RV |

9.2 |

6.2 |

5.8 |

0.67 |

0.63 |

|

|

6 |

675/6 |

«» |

9.1 |

6.3 |

5.4 |

0.69 |

0.59 |

|

|

7 |

675/7 |

RV * |

9.8 |

6.5 |

6.1 |

0.66 |

0.62 |

|

|

8 |

675/8 |

LV |

8.7 |

6.0 |

6.0 |

0.69 |

0.69 |

|

|

9 |

675/9 |

«» |

8.1 |

5.8 |

5.2 |

0.72 |

0.64 |

|

|

10 |

675/10 |

RV |

7.4 |

5.5 |

5.3 |

0.74 |

0.72 |

|

|

11 |

675/11 |

RV * |

7.4 |

4.6 |

0.62 |

|||

|

12 |

675/12 |

«» |

7.0 |

4.2 |

0.60 |

Условные обозначения: L — длина раковины, l — длина спинного края, H — высота раковины, Т — толщина раковины, l/L — отношение длины спинного края к длине раковины, H/L — отношение максимальной высоты к длине раковины, LV– левая створка, RV — правая створка, обл. — обломанная раковина или створка.

Legend: L — carapace length, l — length of dorsal margin, H — carapace height, T — carapace thickness, l/L — ratio of dorsal margin to carapace length, H/L — ratio of maximum height to carapace length.

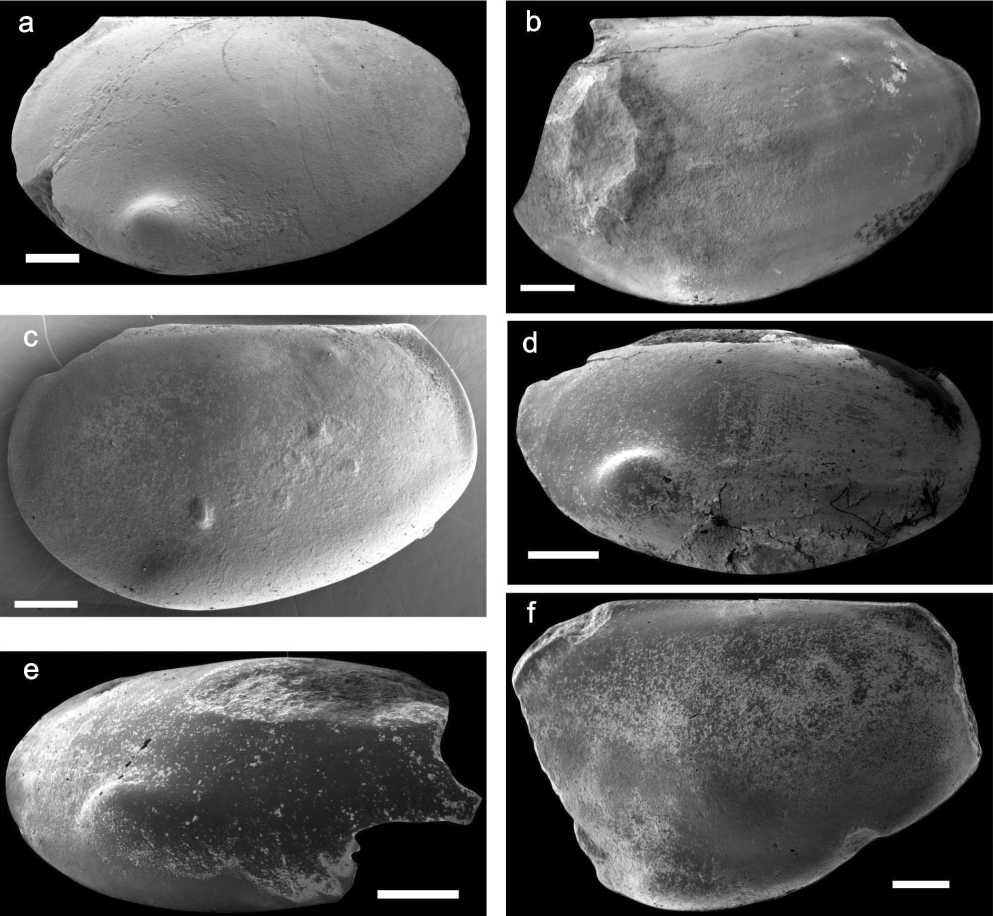

Рис. 4. Изменчивость брюшных бугров на правой створке сбоку Leperditia unituber Saldin, sp. nov. (масштабная линейка 1 мм):

a — экз. № 675/5 (створка), b — экз. № 675/7 (створка), c — экз. № 675/2 (раковина), d — экз. № 675/12 (створка), e — экз. № 675/16 (створка), f — экз. № 675/3 (раковина)

Fig. 4. Variability of abdominal swellings on the right valves of Leperditia unituber Saldin, sp. nov. (scale bar — 1 mm):

a — specimen No. 675/5 (valve), b — specimen No. 675/7 (valve), c — specimen No. 675/2 (carapace), d — specimen No. 675/12 (valve), e — specimen No. 675/16 (valve), f — specimen No. 675/3 (carapace)

в аддукторе и шевроне, наблюдаемых более четко в экземпляре № 675/5, равно соответственно 54 и 24. (рис. 3, f). Поверхность раковины гладкая или мелкопористая.

Изменчивость. Изменчивость проявляется в очертании раковины, в относительной высоте створок, их концов, длине спинного края (табл. 1), степени выраженности вздутий заднеспинного на левой и брюшного на правой створках. Вариация брюшного бугра — главного отличительного признака — от слабо выраженного (рис. 4, b, c, f) до резко очерченного (рис. 4, a, d, e и рис. 3, b). Коэффициент отношения длины к ширине бугра варьируется от 0.60 до 0.83, в среднем равен 0.69 по семи измерениям.

Сравнение. Отличается от всех известных видов лепердиций наличием бугра на правой створке вблизи брюшного края.

Материал. Две раковины целые, две раковины с обломанными концами и отдельные створки (33 шт.) удовлетворительной сохранности.

Заключение

Постоянное присутствие ярко выраженного заднеспинного вздутия на левой створке нового вида, наряду с другими описанными характерными признаками, дает уверенное основание его принадлежности к роду 8

Leperditia. Признаками вида для лепердиций являются частные особенности строения внешних структур раковины, таких как ширина краевого окаймления, относительная вздутость, степень остроты основных углов, латеральный контур, поверхностная скульптура, отношение высоты к длине раковины и другие подобные признаки [11, 18]. Иными словами, виды обособляются по степени выраженности ранее известных особенностей строения раковины. Обнаруженный в брюшной части правой створки ясно выраженный бугор для ле-пердиций ранее не упоминался. Не исключено, что этот диагностический признак может быть классификационным критерием более высокого ранга, чем видовой.

Автор благодарит А. Ф. Абушик за консультации по остракодам, В. С. Цыганко и А. И. Антошкину — за предоставленные полевые материалы и обсуждения стратиграфии силурийских отложений Приполярного Урала. Автор признателен рецензентам, замечания и комментарии которых позволили улучшить статью.

Список литературы Новый вид остракод рода Leperditia из силурийских отложений западного склона Приполярного Урала

- Абушик А. Ф. Силурийские и раннедевонские остракоды // Силурийские и нижнедевонские отложения острова Долгого. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1980. С. 107—131.

- Абушик А. Ф., Коссовая О. Л., Модзалевская Т. Л. Атлас эталонных комплексов палеозойской фауны северо-востока Европейской России. Остракоды, брахиоподы, ругозы. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 1997. 155 с.

- Антошкина А. И. Позднеордовикско-раннедевонское осадконакопление на севере Урала // Палеозойское осадконакопление на внешней зоне шельфа пассивной континентальной окраины северо-востока Европейской платформы. Сыктывкар: Геопринт, 2011. С. 23—51.

- Антошкина А. И. Проявление лудфордского события Лау (верхний силур) на северо-востоке европейской части Россиии // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2018. Том 26. № 6. С. 27—52.

- Антошкина А. И. Афанасьев А. К., Безносова Т. М. Новая стратиграфическая схема верхнего ордовика и силура севера Урала. Сыктывкар, 1989. 16 с. (Научные доклады: Сер. препр. Коми НЦ УрО АН СССР. Вып. 62).

- Безносова Т. М. Сообщества брахиопод и биостратиграфия верхнего ордовика, силура и нижнего девона северо-восточной окраины палеоконтинента Балтия. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 217 с.

- Безносова Т. М., Матвеев В. А., Пучков В. Н., Силаев В. И. Перерыв в осадконакоплении на границе лудлова и пржидола в разрезе силура на Приполярном Урале // Литосфера. 2020. Т. 20. № 6. С. 791—807.

- Опорные разрезы пограничных отложений силура и девона Приполярного Урала (Приполярный Урал) / Ред. В. С. Цыганко, В. А. Чермных, Сыктывкар, 1983. 103 с.

- Першина А. И., Цыганко В. С., Щербаков Э. С., Боринцева Н. А. Биостратиграфия силурийских и девонских отложений Печорского Урала. Л.: Наука, 1971. 130 с.

- Постановление МСК и его постоянных комиссий / Ред. А. И. Жамойда. СПб.: ВСЕГЕИ, 2008. Вып. 38.

- Практическое руководство по микрофауне СССР. Т. 4. Остракоды палеозоя / Ред. А. Ф. Абушик. Л.: Недра, 1990. 356 с.

- Пучков В. Н. Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении). Уфа: Дизайн Полиграф Сервис, 2010. 280 с.

- Стратиграфические схемы Урала (докембрий, палеозой) / Под ред. Н. Я. Анцыгина, Б. А. Попова, Б. И. Чува¬шова. Екатеринбург, 1993. 151 лист.

- Цыганко В. С. Девон западного склона севера Урала и Пай-Хоя (стратиграфия, принципы расчленения, корреляция). Екатеринбург: УрО РАН, 2011. 356 с.

- Шишкин М. А., Коптяев А. А. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1: 200000 (второе поколение). Серия Северо-Уральская. Лист Q-40 — XXXV (Мичабечевник): Геологическая карта донеогеновых отложений и карта полезных ископаемых. СПб.: Картогр. фабрика ВСЕГЕИ, 2001.

- Abushik A. F. Evdokimova I. O. Lagoonal to normal marine Late Silurian–Early Devonian ostracode assemblages of the Eurasian Arctic // Acta Geologica Polonica, 1999.V. 49. P.133—143.

- Abushik A. Silurian–earliest Devonian ostracode biostratigraphy of the Timan–northern Ural region // Proc. Estonian Acad. Sci. Geol., 2000. V. 49. № 2. P. 112—125.

- Berdan J. M. Leperditicopid ostracodes from Ordovician rocks of Kentucky and nearby states and characteristic features of the Order Leperditicopida // U. S. Geological Survey Professional Paper, 1066-J, 1984. P. 1—40.

- Modzalevskaya T .L., Wenzel B. Biostratigraphy and geochemistry of Upper Silurian brachiopods from the Timan–Pechora region (Russia) // Acta Geologica Polonica, 1999. V. 40. № 2. P. 145—157.

- Vannier, J., Wang, S.-Q. and Coen, M. Leperditicopid arthropods (Ordovician–Late Devonian): functional morphology and ecological range // Journal of Paleontology, 2001. V. 75. P. 75—95.