Новый взгляд на факторы риска катарактогенеза в лазерной рефракционной хирургии роговицы

Автор: Корниловский И.М.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4S1 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель. Рассмотреть катарактогенные факторы риска в лазерной рефракционной хирургии роговицы и предложить их бальную оценку. Пациенты и методы. Проанализированы данные литературы о развитии катаракты после рефракционной хирургии роговицы. Собственный клинический материал охватывает 20-ти летние клинические наблюдения за отдаленными результатами различных кераторефракционных операций с акцентом на состояние хрусталика и развитие катаракты в сроки от 5-ти до 20-ти лет и более после лазерных рефракционных операций на роговице (ФРК, ТрансФРК, ЛАСИК, ФемтоЛАСИК, СМАЙЛ). Результаты. Анализ данных литературы показал, что после лазерных рефракционных операций на роговице катаракта помолодела в среднем на 10 лет. К основным факторам риска катарактогенеза нами были отнесены такие, как истончение роговицы, высокая степень исходной аметропии, остаточные аберрации низших порядков, индуцированные аберраций высших порядков, возраст пациента, аккомодационные расстройства и пресбиопия. Клинические наблюдения показали, что лазерная коррекции высокой степени аметропии значительно увеличивает риск катарактогенеза. Это связано с большим объёмом удаляемой стромы, более выраженной ответной асептической воспалительной реакцией с накоплением перекисных радикалов и окислительным стрессом во всех структурах переднего отдела глаза. В отдаленные сроки после рефракционной операции ослабляется фотопротекторная функция истонченной роговицы, что увеличивает УФ нагрузки на хрусталик, что является одним из важных факторов инициирующих катарактогенез и более раннее развитие катаракты. Заключение. Для клинически значимого раннего развитие катаракты после лазерных рефракционных операций на роговице необходимо сочетание нескольких катарактогенных факторов, таких, как степень истончения роговицы, величина аметропии, выраженность в раннем послеоперационном периоде асептической воспалительной реакции в тканях переднего отрезка глаза, индуцированные аберрации высших порядков и остаточные аберрации низших порядков, слабость аккомодации и пресбиопия.

Истончение роговицы, оксидативный стресс, индуцированные аберрации высших порядков, остаточные аберрации низших порядков, катарактогенез, лазерная рефракционная хирургия роговицы, факторы риска

Короткий адрес: https://sciup.org/140312711

IDR: 140312711 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_4_S1_43

Текст научной статьи Новый взгляд на факторы риска катарактогенеза в лазерной рефракционной хирургии роговицы

условия, при которых истончённая роговица становится одним из важных фактором, стимулирующим катарак-тогенез. Последнее неизбежно повышает риск более раннего развития катаракты. Имеются публикации о том, что после лазерной рефракционной хирургии роговицы катаракта развивается в среднем на 10 лет раньше [1–10]. Однако данным сообщениям не уделяется должного внимания.

Всё вышеизложенное и предопределило необходимость написания настоящей работы.

Цель работы

Рассмотреть новые данные о факторах, стимулирующих катарактогенез и раннее развитие катаракты после лазерной рефракционной хирургии.

Материал и методы

Проанализированы данные литературы о хирургии катаракты с имплантацией различных моделей ИОЛ на глазах пациентов после рефракционной хирургии роговицы. Особый акцент был сделан на временной интервал и возрастной диапазон катарктальных пациентов. Собственный клинический материал включал 20-ти летние клинические наблюдения за отдаленными результатами различных кераторефракционных операций (ФРК, ТрансФРК, ЛАСИК, ФемтоЛАСИК, СМАЙЛ) в сроки от 5 до 20 и более лет, выполненных в ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» и других офтальмологических учреждениях России. При обследовании прооперированных глаз особый акцент был сделан на изменение толщины роговицы в центральной оптической зоне, состояние биомикроскопической прозрачности и оптической плотности хрусталика, роговицы по данным оптической когерентной томографии и денситометрии. Наряду с традиционными, применялись современные методики дифференциальной аберрометрии, кератотопографии, денситометрии, спектральная ОКТ и оптическая биометрия. Исследования проводили на приборах OPD-Scan (Nidek, Япония), Cirrus HD-OCT 5000 (Carl Zeiss Meditec, Германия), RTVue 100 и RTVue XR100 (Optovue, США), Pentacam HR (Oculus, Германия), Wasko Analyzer, WaveLight Topolyzer VARIO, WaveLight Oculyzer и WaveLight Analyzer (Alcon, США) и TMS-5 (Tomey, Япония).

Результаты и их обсуждение

По мнению ряда исследователей, пусковым фактором к ускорению катарактогенеза может стать выраженный оксидативный стресс в ходе лазерной рефракционной операции на роговице, сопровождающийся накоплением перекисных радикалов в строме, влаге передней камеры и хрусталике. Во всех случаях в раннем послеоперационном периоде развивается асептическая воспалительная реакции, которая усиливает суммарных эффект накопления перекисных радикалов в тканях переднего отдела глаза и хрусталике [10]. Однако, по нашему мнению, ведущим фактором в катарактогенезе в отдалённые сроки после лазерных рефракционных операций является степень истончения роговицы. Это связано с особенностями фотопротекторной функции роговицы по отсечению внешнего УФ излучения. Анализ работ по фотопротек-торной защите внутриглазных структур глаза показал, что именно роговой оболочке принадлежит ведущая функция по блокированию среднего ультрафиолета (УФВ) и ослаблению интенсивности потока ближнего (УФА) ультрафиолета на хрусталик. Хрусталик является второй оптической фотопротекторной структурой. Благодаря блокированию внешнего УФ излучения хрусталиком достигается максимальная защита нежных структур стекловидного тела и макулярной области сетчатки. Согласно данным литературы c возрастом фотопротек-торная функция роговицы по поглощению внешнего ультрафиолета увеличивается [9].

Наши клинические наблюдения показали, что катарактогенный эффект той или иной фоторефракционной операции зависит от сочетания целого ряда неблагоприятных факторов. Среди этих факторов по длительности неблагоприятного эффекта воздействия на хрусталик ведущим следует считать истончение роговицы в центральной оптической зоне. Это, как уже отмечалось выше, вытекает из её важной фотопротекторной функции по блокированию внешнего УФ излучения. Согласно закону Бугера-Ламберта-Бера, чем толще слой поглощающей среды, тем больше роговицы задерживает внешнее УФ излучение и наоборот. Применительно к фоторефрак-ционной абляции роговицы это означает, что после её завершения истонченная роговица будет меньше поглощать внешнее УФ излучение, что неизбежно усилит УФ нагрузку на хрусталик. При рефракционных операциях на роговице именно величина истончения роговицы напрямую зависит от степени аметропии и объёма удаляемой стромы

Увеличение УФ нагрузки на хрусталик при истончении роговицы, на наш взгляд, является одним из решающих факторов в катарактогенезе после лазерных кераторефракционных операций. Немаловажное значение имеет исходное состояние хрусталика и его аккомодационная функция. Хорошо известно, что различная степень нарушения аккомодации зависит от степени аметропии, длительности и правильности выбранного метода коррекции и, конечно же, возраста пациента. Немаловажное значение имеет тот факт, насколько рефракционная операция будет способствовать улучшению работоспособности аккомодационного аппарата глаза, а точнее работе всего иридоциклохрусталивого комплекса. Не случайно сегодня аккомодацию можно рассматривать, как сердце глаза, бьющегося в определенном ритме в зависимости от характера зрительной нагрузки. Более того, согласно современным представлениям, аккомодация является мощным стимулятором гидродинамической и гемодиначеской систем глаза [10; 11]. Как показали наши клинические наблюдения, при фоторефракци-онной коррекции слабых и средних степеней миопии у лиц молодого возраста отмечается улучшение объёма абсолютной и относительной аккомодации, показателей гидро- и гемодинамики глаза. Это может компенсировать ослабление фотопротекторной функции истонченной роговицы. Вот почему у лиц молодого возраста со слабыми и средними степенями аметропий после лазерных рефракционных операций риск раннего развития катаракты незначительный. Данный риск нарастает при наличии таких факторов, как увеличение аберраций высших порядков, остаточные аберрации низших порядков и их неполная коррекция, а также при эффекте регенераторной миопизации в отдаленные сроки после операции. К факторам риска следует отнести слабость аккомодации и пресбиопию. Риск более раннего развития катаракты значительно повышается при коррекции высоких степеней аметропий, особенно у лиц с высокой

близорукостью. В качестве примера приводим следующее клиническое наблюдение.

Пациентка К, (1976 г.р.) Диагноз: Миопия высокой степени, изометропическая, не прогрессирующая обоих глаз. Многие годы пользовалась мягкими контактными линзами и в 18 лет приняла решение о проведении лазерной рефракционной операции (ФРК) первоначально только на левом глазу с высокой степенью миопии (-8,0 Дптр.).

От проведения операции ФРК на правом глазу с аналогичной высокой степенью миопии она отказалась, из-за неприятных ощущений в ходе операции на левом глазу и выраженного болевого роговичного синдрома в раннем послеоперационном периоде. В течение последующих 20 лет на правом глазу продолжала носить мягкую контактную линзу.

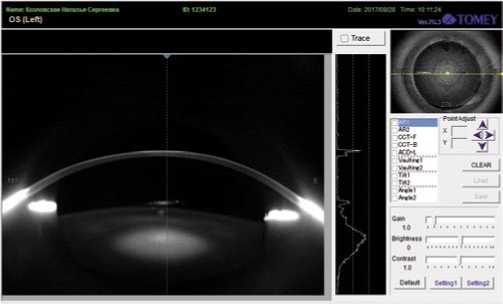

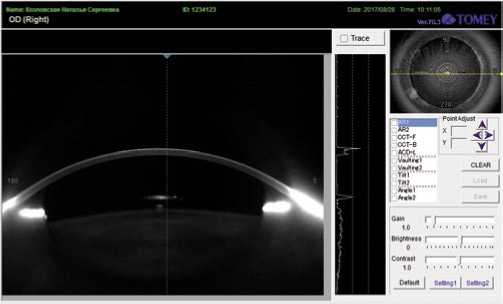

В 38 лет пациентка стала замечать туман и снижение зрения на оперированном левом глазу. При обследовании была выявлена ядерная катаракта. Острота зрения на левом глазу колебалась от 0,1 до 0.2 и не поддавалась коррекции. При выполнении ОКТ роговицы и исследовании на кератотопографе ТМS-5 с функциями Шеймфлюг сканирования и денситометрии было отмечено истончение роговицы до 420 мкм в центре оптической зоны. Это было на 100 мкм меньше по сравнению с роговицей правого глаза. В центральной оптической зоне хрусталика при биомикроскопии и по данным Шеймфлюг сканирования определялась ядерная катаракта и повышение оптической плотности (Рис. 1). На правом глазу толщина роговицы в центре оптической зоны составила 520 мкм, хрусталик прозрачный (Рис. 2). На левом глазу была выполнена факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ. После операции острота зрения составила 0,4 с корр. Sph (-) 2,0 дптр. cyl (-) 0,75дпттр. = 0,6-0,7. На правом глазу острота зрения 0,02 с коррекцией сфера (-) 8,0 дптр. = 1,0. В контактной линзе -7,50 дптр. = 1,0.

Развитие ядерной катаракты на левом глазу в возрасте 38 лет хорошо укладывается в концепцию увеличения УФ нагрузки на хрусталик, из-за ослабления фотопротек- торной функции роговицы, из-за её истончения после ФРК. Фактор травмы и другие возможные причины развития катаракты были исключены. При этом следует ещё раз сделать акцент на том, что до фоторефракционной операции была равная степень миопии на обоих глазах.

Наши клинические наблюдения и объективные инструментальные исследования позволили выявить следующие основные факторы катарактогенеза в лазерной рефракционной хирургии роговицы:

– истончение роговицы в центральной оптической зоне роговицы;

– выраженная послеоперационная асептическая воспалительная реакция в тканях переднего отрезка глаза;

– высокая степень аметропии;

– индуцированные аберрации высших порядков, остаточные аберрации низших порядков;

-

– слабость аккомодации и пресбиопия;

-

– возраст пациента старше 40 лет.

Для оценки риска развития катаракты после лазерных рефракционных операций на роговице каждому из катарактогенных факторов риска была дана бальная оценка степени выраженности. При этом минимальная степень оценивалась в 1 балл и повышалась на 0,5 балла с увеличением глубины абляции на каждые 50 мкм, а также при увеличении оптической и переходных зон. Аналогичный подход был применён к анализу всех остальных факторов катарактогенеза (см. табл.). Величина суммы всех баллов предопределяло риск раннего развития катаракты.

Клинические наблюдения показали, что именно при коррекции высоких степеней аметропии резко увеличивается количество факторов риска и сумма баллов по всем факторам катарактогенеза. Это, прежде всего, касается фоторефракционной коррекции миопии высокой степени. Наши клинические наблюдения показали, что начальные признаки катарактальных изменений в хрусталике могут появляться уже в течение первых десяти лет после фоторефракционной операции.

Рис. 1. Шеймфлюг сканограмма и денситограмма истонченной роговицы и ядерной катаракты, развившейся через 20 лет после ФРК на левом глазу с миопией высокой степени у пациентки К., 38 лет.

Рис. 2. Шеймфлюг сканограмма и денситограмма состояния роговицы и хрусталика правого глаза с миопией высокой степени на фоне ношения мягкой контактной линзы в течение 20 лет у П-ки К.,38 лет.

Табл. 1. Бальная оценка факторов катарактогенеза в рефракционной хирургии роговицы

|

Факторы катарактогенеза |

Степень значимости в зависимости от параметров |

Абляция на глубину до 50 мкм (баллы) |

Абляция на глубину 51-100 мкм (баллы) |

Абляция на глубину более 100 мкм (баллы) |

|

Величина оптической и переходой зон абляции |

6,0–7,4 |

1 |

1,5 |

2 |

|

(мм) |

6,5–8,4 |

2,5 |

3,0 |

3,5 |

|

7,0–9,0 |

4,0 |

4,5 |

5,0 |

|

|

Формирование поверхностного лоскута на |

90 |

1,0 |

1,5 |

2,0 |

|

ножке толщиной (мкм) |

91–140 |

2,5 |

3,0 |

3,5 |

|

>140 |

4,0 |

4,5 |

5,0 |

|

|

Степень выраженности послеоперационной |

I-cлабая |

1,0 |

1,.5 |

2. |

|

асептической воспалительной реакции, вызыва- |

II-cредняя |

2,5 |

3.0 |

3,5 |

|

ющей оксидативный стресс (в баллах) |

Ш-высокая |

4.0 |

4.5 |

5.0 |

|

Степень корригируемой аметропии (дптр) |

<3,0 |

1,0 |

1,5 |

2,0 |

|

3,25–6,00 |

2.5 |

3.0 |

3,5 |

|

|

6,25–10,00 и более |

4.0 |

4.5 |

5.0 |

|

|

Индуцируемые аберрации высших порядков |

<150 |

1,0 |

1,5 |

2,0 |

|

превышающие физиологические (%) |

151–200 |

2.5 |

3.0 |

3,5 |

|

>200 |

4.0 |

4.5 |

5.0 |

|

|

Остаточная аметропия без её коррекции очками |

<1.00 |

1.0 |

1.5 |

2.0 |

|

(дптр) |

1,25–2,00 |

2.5 |

3.0 |

3.5 |

|

>2.25 |

4.0 |

4.5 |

5.0 |

|

|

Объем относительной аккомодации |

снижен |

1,0 |

1,5 |

2,0 |

|

отсутствует |

2,5 |

3,0 |

3,5 |

|

|

Возраст (лет) |

18–20 |

1,0 |

1,5 |

2,0 |

|

21–30 |

1,5 |

2,0 |

2,5 |

|

|

31–40 |

2,0 |

2,5 |

3,0 |

|

|

41 и выше |

3,0 |

3,5 |

4,0 |

Сегодня при современной технологии хирургии катаракты с имплантацией ИОЛ решение о проведении операции нередко принимается при начальной катаракте и высокой остроте зрения. Однако, правомерность и обоснованность такого подхода не всегда имеет должное физиологическое обоснование. Согласно современным представлением хрусталик является основным депо глю-татиона и участвует в обмене внутриглазной жидкости в глазу. Именно глютатион восстанавливает окисленную форму аскорбиновой кислоты во внутриглазной жидкости, которая, как известно, является уникальным мощным природным антиоксиданом и играет ключевую роль в защите всех внутриглазных структур. Это чрезвычайно важно для сетчатой оболочки глаза с наивысшим уровнем накопления перекисных радикалов в ходе фотохимической реакции. Не случайно содержание аскорбиной кислоты во внутриглазной жидкости в 25–50 раз и более превышает таковую концентрацию в плазме крови. Даже самая совершенная с оптической точки зрения ИОЛ не может заменить естественный хрусталик. С этих позиций становится понятным, почему современная микрохирургия удаления хрусталика с имплантацией ИОЛ после фото-рефракционной хирургии полностью не решает проблему реабилитации таких пациентов. Более того, надо помнить и о том, что аккомодирующий хрусталик играет чрезвычайно важную роль в активации систем гидродинамики и гемодинамики глаза. Не случайно слабость аккомодации в миопических глазах и пресбиопия рассматриваются, как дополнительные факторы риска раннего развития не толь- ко катаракты, но и такой возрастной офтальмопатологии, такой как глаукома и макулярная дегенерация сетчатки.

Необходимо отметить возрастные особенности изменения способности роговицы абсорбировать внешний средний (УФВ) и ближний (УФА) ультрафиолет. Так, у молодых пациентов роговица блокирует 90–92% наиболее не благоприятного УФВ излучения. В то же время роговица пожилых блокирует только 60% УФВ. Что же касается ближнего УФА, то роговица молодых пациентов поглощает от 18 до 48% УФА, а хрусталик до 80% УФА. В то же время роговица у пожилых пациентов блокирует уже 80% УФА излучения, а хрусталик только 2% УФА излучения [12]. Такой эффект можно объяснить возрастным физио-логичеким кросслинкигом в роговице, который следует рассматривать, как своеобразную защитную реакцию.

С позиций вышеизложенного уже сегодня не вызывает сомнений целесообразность разработки новых технологий лазерных рефракционных операций на роговице. Данные технологии должны предусматривать компенсацию ослабления прочностных и фотопро-текторных свойств истонченной роговой оболочки. Одним из таких новых подходов является проведение фоторефракционной абляции с эффектами фотопротекции и лазериндуцировнного кросслинкига после предварительного насыщения стромы роговицы рибофлавином. Принципиально новым является формирование Боуменоподобной мембранной структуры на основе эксимерлазерного кросслинкинга с применением плотностей энергии в импульсе ниже порога абляции.

Сформированная таким образом мембранная структура препятствует взаимодействия между эпителиальными и стромальными цитокинами, что снижает риск развития необратимых форм субэпительных и стромальных помутнений в роговице при выполнении поверхностной фоторефракционной кератэктомии [13–23].

Заключение

Для клинически значимого раннего развитие катаракты после лазерных рефракционных операций на роговице необходимо сочетание нескольких катарактогенных факторов, таких, как истончение роговицы в центральной оптической зоне роговицы, выраженная послеоперационная асептическая воспалительная реакция в тканях переднего отрезка глаза, высокая степень аметропии, индуцированные аберрации высших порядков, остаточные аберрации низших порядков, слабость аккомодации и пресбиопия, возраст пациента старше 40 лет.