Нозологическая структура острых коронарных событий при поступлении и при выписке из стационара, комплаентность пациентов и ближайший прогноз (данные регистра "Роксим-УЗ")

Автор: Нагаева Гульнора Анваровна

Журнал: Евразийский кардиологический журнал @eurasian-cardiology-journal

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2018 года.

Бесплатный доступ

Введение. В статье на основании данных регистра «РОКСИМ-Уз» приводится сравнительный анализ структуры и трансформации диагнозов при острых коронарных состояниях в динамике (при госпитализации и при выписке), а также оценивается приверженность больных к медикаментозной терапии в зависимости от пола, и описывается анализ её влияния на ближайший прогноз. Материал и методы. Материал исследования составили 449 больных с ОКС/ОИМ, госпитализированных в соответствующие ЛПУ экспериментального района г. Ташкента. В зависимости от пола были выделены 2 группы пациентов: 1гр. - 243 больных мужского пола и 2гр. - 206 больных женского пола. Результаты. В ходе регистра было установлено, что ОКС/ОИМ чаще регистрировались у мужчин, чем у женщин (54,1% против 45,9%, соответственно). Мужчины по возрасту оказались моложе женщин (p

Регистр, острый инфаркт миокарда, острый коронарный синдром, мужчины, женщины, комплаентность

Короткий адрес: https://sciup.org/143170016

IDR: 143170016

Текст научной статьи Нозологическая структура острых коронарных событий при поступлении и при выписке из стационара, комплаентность пациентов и ближайший прогноз (данные регистра "Роксим-УЗ")

Сведения об авторах:

Автор, ответственный за связь с редакцией: Нагаева

Гульнора Анваровна

t – временной интервал (в данной статье - дни)

АК – антагонисты кальция

АРА – антагонисты рецепторов ангиотензина-II

АСК – ацетилсалициловая кислота

БАБ – бета-адреноблокаторы

Д/з – диагноз иАПФ – ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента ИБС – ишемическая болезнь сердца

ИМТ – индекс массы тела

ЛП – лекарственные препараты

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение

НС – нестабильная стенокардия

ОИМ – острый инфаркт миокарда

ОИМбQ – острый инфаркт миокарда без зубца Q ОИМсQ – острый инфаркт миокарда с зубцом Q ОКС – острый коронарный синдром

ОКСбST – острый коронарный синдром без ST-элевации ОКСсST – острый коронарный синдром с ST-элевацией ПИМ – перенесенный инфаркт миокарда

СМП – служба "скорой медицинской помощи"

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания

ССН – стабильная стенокардия напряжения ЭКГ – электрокардиограмма

В последнее время стало очевидным, что регистры по заболеваниям – это самый надежный способ получения данных о реальной клинической практике [1,2]. Главным образом это касается заболеваний, которые характеризуются, с одной стороны, неблагоприятным прогнозом жизни, с другой стороны, для которых существуют конкретные доказательные возможности улучшения прогноза жизни. Острый инфаркт миокарда (ОИМ) как раз относится к таким заболеваниям. Во многих цивилизованных странах проводились различные регистры. В России известно о наличии нескольких регистров острого коронарного синдрома (ОКС), включающих и ОИМ [3-6], однако в них не всегда присутствует информация о комплаентности пациентов и связанным с ней прогнозом жизни.

Прогнозирование исходов ОКС – важная составляющая ведения больных с признаками острой ишемии миокарда в ранние сроки госпитального наблюдения. Предлагаемые для этих целей модели госпитального риска оценивают вероятность летальных событий без учета особенностей развития данного состояния у мужчин и женщин [7].

Появление лекарственных препаратов (ЛП), таких как β-адреноблокаторы (БАБ), ингибиторы ангиотензин-пре-вращающего фермента (иАПФ), антагонисты рецепторов ангиотензина-II (АРА), аспирин (АСК), статины и др., значительно улучшило прогноз жизни больных ИБС (об этом свидетельствуют результаты контролируемых рандомизированных исследований). Однако сохраняется интерес к вопросу о том, как часто и как последовательно используются эти ЛП в реальной клинической практике, как влияют на дальнейшее течение заболевания и состояние пациентов [8]. С этих позиций оценка реальной терапии, получаемой такими больными в условиях практического здравоохранения в одном из районов г. Ташкента, представляет значительный научный и практический интерес. Не меньший интерес представляет оценка приверженности больных к врачебным рекомендациям. На территории Узбекистана подобные регистры ранее не проводились, поэтому данное исследование является не только практически интересным и актуальным, но и востребованным.

Цель: провести сравнительный анализ структуры и трансформации диагнозов при острых коронарных состояниях в динамике (при госпитализации и при выписке), а также оценить приверженность больных к медикаментозной терапии в зависимости от пола и её влияние на ближайший прогноз.

Материалом исследования явились созданная и обработанная в соответствии с разработанным протоколом регистра база анкетных данных пациентов, госпитализированных в ЛПУ г. Ташкента с диагнозом ОКС/ОИМ за 1 календарный (2015) год.

Для формирования поисково-справочного аппарата была использована система алфавитной картотеки, содержащая пронумерованные «Карты Регистра» на каждого обследуемого с паспортными и объективными данными.

Анализ данных всех пациентов с ОКС/ОИМ при проведении регистра предполагал соблюдение следующих условий:

-

• пациенты должны удовлетворять критериям включения;

-

• участие пациента не должно влиять на подходы к его терапии;

-

• включение пациента в регистр должно сопровождаться его регистрацией в базе данных регистра с заполнением «Карты регистра» на каждого пациента.

Критерии включения. В регистр включались пациенты в возрасте от 18 до 70 лет, обратившиеся в службу СМП, госпитализированные в соответствующие стационары по поводу ОКС/ОИМ.

ОКС и ОИМ диагностировались на основании общепринятых критериев:

-

a) типичный болевой синдром;

-

b) появление нового зубца Q на ЭКГ;

-

c) динамика ST-сегмента и зубца Т на ЭКГ;

-

d) динамика маркеров повреждения миокарда (по мере проведения анализов).

Критерии исключения: возраст младше 18 и старше 70 лет.

В данной статье приведены результаты исследования 449 больных с ОКС/ОИМ, госпитализированных в соответствующие ЛПУ экспериментального района г. Ташкента. Представленные результаты по проведению ЧКВ, АКШ или наличию диагностически значимых стенотических сужений венечных артерий были установлены на основании анамнестических данных. Данный фрагмент исследования включает в себя оценку консервативной терапии (также согласно анамнестическим данным) и динамику трансформации диагнозов в исследуемой выборке пациентов. В зависимости от пола были выделены 2 группы пациентов: 1гр. – 243 больных мужского пола и 2гр. – 206 больных женского пола.

Статистические методы анализа проводились с использованием программы «Statica-6,0». Для установления однородности сравниваемых групп был применен метод проверки статистических гипотез об извлечении выборок из одной и той же генеральной совокупности. Проверку однородности по качественным признакам проводили с помощью описательной статистики путём нормальности распределения с использованием теста Колмогорова-Смирнова и Лиллифорса. Для установления связи между отдельными клиническими признаками определяли коэффициенты корреляции (r и t). Значимость различий между качественными характеристиками ------------------------------------------1 37 I

|

Показатель |

Мужчины (n=243) |

Женщины (n=206) |

р |

χ 2 |

|

Возраст, лет |

57,3±8,6 |

59,8±7,3 |

0,001 |

|

|

Вес, кг |

83,5±11,2 |

79,2±14,2 |

0,012 |

|

|

Рост, см |

171,7±5,2 |

162,9±6,1 |

0,000 |

|

|

ИМТ, кг/м2 |

28,4±3,7 |

29,7±4,6 |

0,020 |

|

|

Измерение ИМТ проведено, n (%) |

125 (51,4%) |

100 (48,5%) |

||

|

Нормальный вес, n (%) |

22 (17,6% от 125) |

15 (15% от 100) |

0,732 |

0,117 |

|

Избыточный вес (ИМТ=25,1-30,0 кг/м2), n (%) |

66 (52,8% от 125) |

37 (37% от 100) |

0,026 |

4,969 |

|

Ожирение 1ст., (ИМТ=30,1-35,0 кг/м2), n (%) |

33 (26,4% от 125) |

35 (35% от 100) |

0,211 |

1,562 |

|

Ожирение 2ст., (ИМТ=35,1-40,0 кг/м2), n (%) |

3 (2,4% от 125) |

10 (10% от 100) |

0,032 |

4,581 |

|

Ожирение 3ст., (ИМТ≥40,1 кг/м2), n (%) |

1 (0,8% от 125) |

3 (3% от 100) |

0,458 |

0,550 |

Примечания: n – количество больных; р и χ 2 – достоверность различий между группами; ИМТ – индекс массы тела.

выборок каждой категории определялось путем определения критерия χ 2. Достоверность различий между сравниваемыми группами по определенному признаку оценивали с помощью t-критерия Стьюдента (при значении p<0,05). Значения даны в виде: среднее ± СО.

В ходе исследования было установлено, что возраст мужчин с ОКС/ОИМ оказался моложе, чем у женщин. Возрастная разница была обусловлена тем, что среди мужчин превалировали пациенты моложе 50 лет. Напротив, возрастные категории 51-60 лет и 61+ оказались приоритетными для лиц женского пола (р<0,05).

Вычисление ИМТ было проведено, в общей сложности, у 225 (50,1%) больных, из них у 125 – мужчин и 100 – женщин (табл. 1). Анализ ИМТ в зависимости от пола установил, что нормальный вес у мужчин отмечался в 17,6%, а у женщин – в 15,0% случаев. Тем не менее, наличие избыточного веса, т.е. значения ИМТ от 25 до 30 кг/м2, у мужчин регистрировалось гораздо чаще, чем у женщин (52,8% против 37,0%, соответственно, р<0,05).

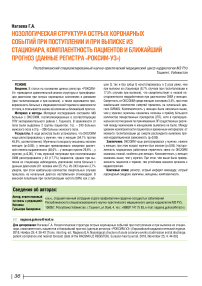

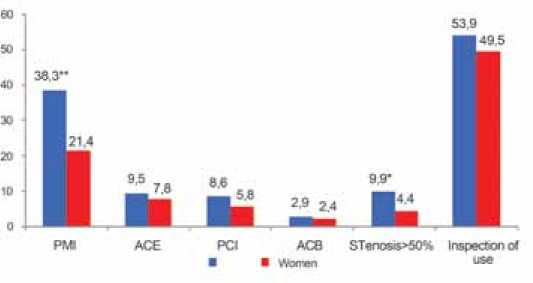

Рисунок 1. Анамнестические характеристики сравниваемых групп пациентов

Примечание: * – достоверность различий между группами при р<0,05; ** – достоверность различий между группами при p<0,001; ПИМ – перенесенный инфаркт миокарда; ОНМК – острое нарушение коронарного кровообращения; ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство; АКШ – аорто-коронарное шунтирование; наличие стенозов, объемом ≥ 50%; осведомленность больного о наличие у него сердечно-сосудистой патологии; данные представлены в процентном соотношении.

По анамнестическим данным, перенесенные сердечно-сосудистые катастрофы чаще наблюдались у лиц мужского пола, а именно: указание на перенесенный инфаркт миокарда (ПИМ) у мужчин отмечалось в 1,8 раза больше, чем у женщин (р<0,001); наличие перенесенного ОНМК у мужчин оказалось на 1,7% больше, чем в женской группе; проведенные ЧКВ или АКШ у мужчин, в общей сложности, составили 11,5%, что на 3,3% было больше, чем у женщин (рис. 1). Средний возраст женщин с ПИМ составил 61,5±7,8 лет, а у мужчин – 58,4±8,4 лет [ р=0,041 ; ДИ от 0,128 до 6,072]; напротив, возраст женщин с ОНМК составил 59,6±9,5 лет, а у мужчин – 61,3±7,1 лет [р=0,526; ДИ от -7,081 до 3,681].

Возраст лиц с перенесенными кардиохирургическими вмешательствами на имел какой-либо зависимости от гендерной принадлежности: у женщин = 57,7±7,1 лет и у мужчин – 58,6±5,6 лет [р=0,639; ДИ от -2,945 до 4,745]. Несмотря на то, что мужчины с наличием в анамнезе ПИМ были моложе, тем не менее, у них чаще регистрировались стенотические сужения объёмом ≥50% [ р=0,041 ; χ 2=4,190].

Оценка нозологической структуры больных при поступлении и при выписке была представлена следующим образом. На момент госпитализации диагноз ОИМсQ среди мужчин имел место у 27 (11,1%) и среди женщин – у 7 (3,4%) [ р=0,004 ; χ 2=8,406]; ОИМбQ – у 16 (6,6%) и у 11 (5,3%); ОКСсST – у 21 (8,7%) и у 10 (4,9%) [р=0,164; χ 2=1,934]; ОКСбST – у 17 (7,0%) и у 20 (9,7%); нестабильная стенокардия (НС) – у 158 (65,0%) и у 147 (71,4%), соответственно, у мужчин и женщин. С дру-

Таблица 2. Диагностическая структура пациентов на мо- мент госпитализации и при выписке в зависимости от пола

При выписке структура диагнозов была следующей (табл. 2): ОИМсQ у мужчин диагностирован в 37 (15,2%) и у женщин – в 14 (6,8%) случаях; ОИМбQ – в 25 (10,3%) и в 22 (10,7%); стабильная стенокардия напряжения (ССН) – в 172 (70,8%) и в 165 (80,1%) случаях, соответственно у мужчин и женщин. У 9 мужчин и у 5 женщин диагноз ИБС был исключен (все р>0,05).

Трансформация диагнозов в мужской популяции была представлена следующей картиной (табл. 3):

-

• из 27 мужчин, госпитализированных с ОИМсQ: у 23 диагноз подтвердился, при этом 2 – умерли; у 1 диагноз при выписке трансформировался в ОИМбQ; у 2 – в ССН и у 1 пациента – ИБС была исключена;

-

• из 16 мужчин с ОИМбQ: у 14 диагноз подтвердился; у 1 – трансформировался в ОИМсQ и у 1 – в ССН;

-

• из 21, госпитализированных с ОКСсST: у 11 диагноз трансформировался в ОИМсQ, при этом 1 пациент умер; у 3 – в ОИМбQ и у 7 – в ССН;

-

• из 17, госпитализированных с ОКСбST: у 4 диагноз трансформировался в ОИМбQ, при этом 2 – умерли; у 13 – в ССН;

-

• из 158 с НС: у 2 диагноз трансформировался в ОИМсQ; у 3 – в ОИМбQ; у 145 – в ССН, при этом 4 – умерли; у 8 – диагноз ИБС был исключен;

-

• у 4 мужчин, изначально госпитализированных с другими диагнозами, при выписке была диагностирована ССН.

Таким образом, из 243 мужчин – 9 (3,7%) умерли, из которых наибольшее количество (4 человека – 44,4% от всех умерших мужчин) имели изначальный диагноз НС.

Изучение вопроса трансформации диагнозов в женской популяции выявило следующее (табл. 4):

-

• из 7 женщин, госпитализированных с ОИМсQ: у 7 диагноз подтвердился, при этом 2 – умерли;

-

• из 11 с ОИМбQ: у 10 диагноз подтвердился, при этом 1 – умерла; а у 1 пациентки диагноз посмертно был трансформирован в ОИМсQ;

-

• из 10 женщин, госпитализированных с ОКСсST: у 2 диагноз трансформировался в ОИМсQ, при этом 1 – умерла; у 3 – в ОИМбQ и у 5 – в ССН;

-

• из 20, госпитализированных с ОКСбST: у 2 диагноз трансформировался в ОИМсQ; у 3 – в ОИМбQ, из которых 2 – умерли; у 15 – в ССН;

-

• из 147 с НС: у 2 диагноз трансформировался в ОИМсQ; у 5 – в ОИМбQ; у 135 – в ССН и у 5 – диагноз ИБС был исключен;

-

• из 11 женщин, госпитализированных с другими диагнозами, в 1 случае развился ОИМбQ; у 10 была диагностирована ССН.

Таким образом, на 206 женщин, госпитализированных с подозрением на острые коронарные события, пришлось 7 (3,4%) смертельных случаев, при этом 4 женщины (57,1% от числа всех умерших женщин) имели изначальный диагноз ОИМ, а 3 (42,9% от числа всех умерших женщин) – ОКС.

Непосредственный анализ временного интервала (t) с момента госпитализации и до смерти больных с ОКС/ОИМ установил, что у мужчин данный показатель оказался меньше, чем у женщин (у мужчин t=0,67±1,0 дней и у женщин t=2,57±2,94 дней; р>0,05). Возраст умерших мужчин оказался моложе, чем у умерших женщин (муж. – 59,2±8,5 лет, жен. – 66,4±5,4 лет; р=0,077).

Таблица 3. Детальный разбор трансформации диагнозов у мужчин

|

Д/з при поступлении (n) |

ССН |

ОИМсQ |

ОИМбQ |

ОКСсST |

ОКСбST |

Др. |

|

|

ОИМсQ |

27 |

2 |

21+2(у) |

1 |

0 |

0 |

1 |

|

ОИМбQ |

16 |

1 |

1 |

14 |

0 |

0 |

0 |

|

ОКСсST |

21 |

7 |

10+1(у) |

3 |

0 |

0 |

0 |

|

ОКСбST |

17 |

13 |

0 |

2+2(у) |

0 |

0 |

0 |

|

НС |

158 |

141+4(у) |

2 |

3 |

0 |

0 |

8 |

|

Другое |

4 |

4 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Д/з при выписке |

243 |

172 |

37 |

25 |

0 |

0 |

9 |

Примечание: n – количество больных; НС – нестабильная стенокардия; ССН – стабильная стенокардия напряжения; (у) – умершие

Таблица4. Детальный разбор трансформации диагнозов у женщин

|

Д/з при поступлении (n |

ССН |

ОИМсQ |

ОИМбQ |

ОКСсST |

ОКСбST |

Др. |

|

|

ОИМсQ |

7 |

0 |

5+2(у) |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

ОИМбQ |

11 |

0 |

1(у) |

9+1(у) |

0 |

0 |

0 |

|

ОКСсST |

10 |

5 |

1+1(у) |

3 |

0 |

0 |

0 |

|

ОКСбST |

20 |

15 |

2 |

1+2(у) |

0 |

0 |

0 |

|

НС |

147 |

135 |

2 |

5 |

0 |

0 |

5 |

|

Другое |

11 |

10 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

|

Д/з при выписке |

206 |

165 |

14 |

22 |

0 |

0 |

5 |

Примечание: n – количество больных; НС – нестабильная стенокардия; ССН – стабильная стенокардия напряжения; (у) – умершие

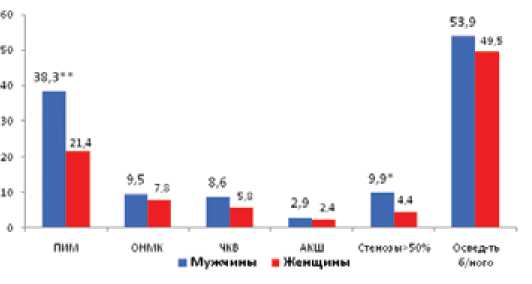

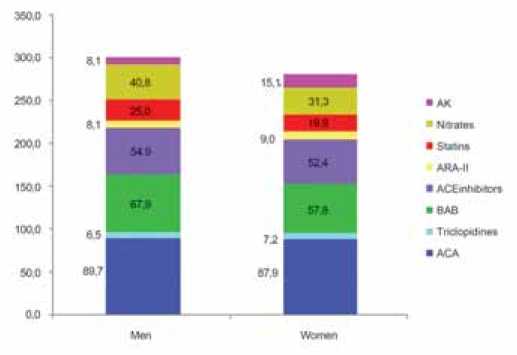

Рисунок 2. Основные группы принимаемых медикаментов в зависимости от пола

Примечание: данные представлены в процентном соотношении, все р>0,05.

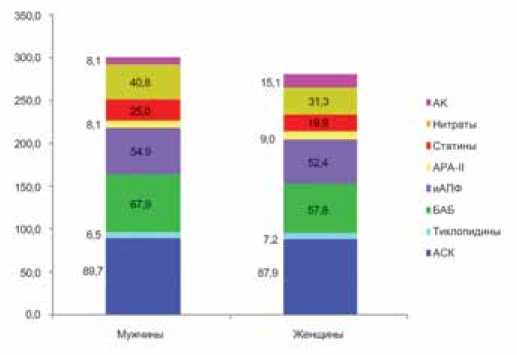

•0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 20 25 3.0 3.5 4.0 «5

коиппмк | ^ 054tonfriw«|

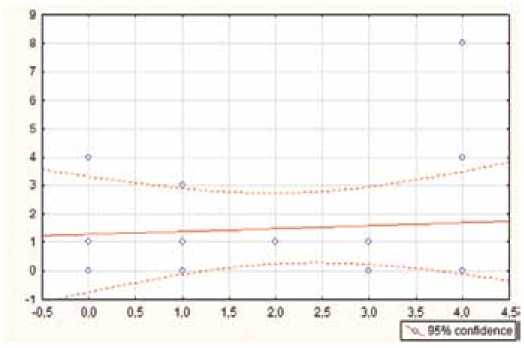

Рисунок 3. График корреляционной зависимости между комплаентностью и временным интервалом с момента госпитализации до смерти среди умерших пациентов (n=16) Примечание: по оси Х – уровень комплаентности умерших пациентов; по оси Y – временной интервал с момента госпитализации до смерти; р=0,772; t=0,294; r=0,078.

Анализ комплаентности в зависимости от гендерной принадлежности выявил следующее. Среднее количество принимаемых в сутки медикаментов среди мужчин составило 2,2±1,7 на 1 человека и среди женщин – 2,2±1,6, соответственно (р>0,05). Содержательный аспект консервативной терапии представлен на рисунке 2, из которого видно, что как мужчины, так и женщины имели примерно одинаковые про- порции по основным группам принимаемых лекарственных препаратов (все р>0,05).

Однако при расчёте количественных значений было установлено, что, в целом, женская популяция оказалась более приверженной к фармакотерапии, нежели мужская (количество комплаентных женщин составило 166 (80,6%) против мужчин 184 (75,7%), р=0,261 и χ 2=1,264). При этом женская группа превалировала по принимаемым от 1 до 3 медикаментов в сутки, мужская – от 4 и более фармпрепаратов в сутки, однако разница не достигала уровня достоверности (табл. 5).

Непосредственный анализ комплаентности среди умерших пациентов выявил, что женщины были более привержены к терапии, чем мужчины, а именно: среднее количество принимаемых в сутки препаратов среди умерших женщин составило 2,57±1,81, а среди умерших мужчин – 1,88±1,69 (р=0,467).

Между уровнем комплаентности пациентов (n=16) и t с момента госпитализации до смерти была выявлена прямая корреляционная зависимость, но недостоверного характера (рис. 2), т.е. чем выше был уровень комплаентности, тем больше оказалась выносливость организма к кардиологическому стрессу, а в данной ситуации, к ОКС/ОИМ.

Сердечно–сосудистые заболевания (ССЗ) являются ведущей причиной смерти у женщин индустриально развитых стран. На долю ССЗ приходится 55% случаев смерти женщин и 43% – мужчин [9]. Согласно данным Американской ассоциации сердца, в США 32 млн. женщин страдают ИБС (по сравнению с 30 млн. мужчин). В силу различных причин летальность у женщин выше, чем у мужчин. В США от ИБС ежегодно умирают более 0,5 млн. женщин. Летальность женщин при ИБС в России в 7–8 раз выше, чем во Франции и Италии, превышает все показатели смертности от онкологических причин, включая рак молочной железы и рак шейки матки [10]. В России у каждой восьмой женщины в возрасте 45-54 лет выявляется клиническая картина ИБС, а после 65 лет клинические признаки ИБС отмечаются уже у 30% женщин [11]. По данным нашего регистра встречаемость ОКС/ОИМ у женщин оказалась ниже, чем у мужчин (45,9% – у женщин и 54,1% – у мужчин), а возраст был старше, чем у мужчин. Соотношение умерших мужчин и женщин существенно не разнилось (3,4% – женщины и 3,7% – мужчины).

Течение ОКС отличает высокая частота летальных исходов и нефатальных осложнений, развивающихся как в стационаре, так и в ходе постгоспитального периода наблюдения [12,13]. Частота указанных событий у женщин может значительно превышать таковую у мужчин, даже на фоне относительно благоприятной структуры ОКС [14,15]. Риск леталь-

Таблица 5. Распределение больных по суточному рациону принимаемых медикаментов в зависимости от пола

|

Количество принимаемых ЛП |

Мужчины (n=184) |

Женщины (n=166) |

р |

χ 2 |

|

1 ЛП, n (%) |

32 (17,4%) |

34 (20,5%) |

0,548 |

0,362 |

|

2 ЛП, n (%) |

38 (20,6%) |

37 (22,3%) |

0,809 |

0,059 |

|

3 ЛП, n (%) |

48 (26,1%) |

49 (29,5%) |

0,551 |

0,356 |

|

4 ЛП, n (%) |

44 (23,9%) |

33 (19,9%) |

0,435 |

0,609 |

|

5 ЛП, n (%) |

18 (9,8%) |

11 (6,6%) |

0,381 |

0,766 |

|

6 и более ЛП, n (%) |

4 (2,2%) |

2 (1,2%) |

0,776 |

0,081 |

Примечание: ЛП – лекарственный препарат.

ного исхода, связанный с женским полом, в значительной степени определяется их относительно старшим возрастом и ассоциированными с ним факторами [16], что имело место и в нашем исследовании.

В работе Wang W. с соавт. [17] при анализе 382 пожилых пациентов из 6 медицинских центров Макао, Китай, лучшая приверженность к терапии наблюдалась у людей старше 65 лет. Аналогичная тенденция имела место и в нашем регистре. Что касается преобладания женщин в группе приверженных пациентов, полученных нами в ходе проведения работы, то данный факт подтверждается и другими исследователями, показывающими, что женщины более привержены к лечению, чем мужчины [18-20].

Таким образом, регистр «РОКСИМ-Уз» проведенный сотрудниками отдела профилактики ССЗ в условиях клиники РСНПМЦК, позволил получить объективные данные не только о клинических характеристиках больных с острой коронарной патологией, но и определить особенности течения заболевания и изменения в нозологических составляющих в зависимости от гендерной принадлежности, а также коснуться вопроса комплаентности среди данной категории пациентов. Тем не менее, полученные результаты выявили и ряд вопросов, которые требуют дальнейшего изучения.

-

1. ОКС/ОИМ чаще регистрировались у мужчин, составив 54,1%, встречаемость ОКС/ОИМ среди женщин составила 45,9%. В возрастном аспекте мужчины с ОКС/ОИМ оказались моложе женщин (р<0,05), а по весовым характеристикам у женщин превалировало ожирение различной степени выраженности (48,0% – у женщин против 29,6% – у мужчин, р<0,05).

-

2. У лиц мужской популяции при госпитализации частота ОИМ констатировалась у 43 (17,7%) пациентов, однако при выписке из стационара наблюдалось увеличение числа больных с данным диагнозом (61 человек или 25,1%), при этом у 66,7% случаев из ОКСсST, 23,5% случаев из ОКСбST, 3,2% случаев из НС наблюдалась трансформация диагнозов в ОИМ. Из 243 мужчин 3,7% умерли, при этом наибольшее количество смертельных случаев пришлось на начальный диагноз НС.

-

3. В женской популяции при госпитализации частота ОИМ, как с зубцом Q, так и без зубца Q констатировалась в 2 раза реже, чем при выписке из стационара (8,7% случаев при госпитализации и 17,5% случаев при выписке), при этом у женщин 50% случаев из ОКСсST, 25% случаев из ОКСбST, 4,8% случаев из НС и 9,1% без подозрения на ИБС наблюдалась трансформация диагнозов в ОИМ, что свидетельствует о низкой настороженности медработников при диагностике ОИМ у женщин. Смертность от ОКС/ОИМ среди женщин составила 3,4%, при этом наибольшее количество смертей пришлось на начальный диагноз ОИМбQ.

-

4. Комплаентность у женщин была несколько выше, чем у мужчин; мужчины оказались склонны к приёму б о льшего количества лекарственных препаратов, хотя в пропорциональном соотношении по принимаемым группам медикаментов существенных различий между мужчинами и женщинами выявлено не было. Между уровнем комплаентности пациентов и временным интервалом от момента госпитализации до смерти респондента выявлена прямая корреляционная зависимость (p>0,05).

Выражается благодарность сотрудникам регистра «РОКСИМ-Уз», принимавшим участие в сборе информации: Мамутову Р.Ш., Аминову А.А., Абидовой Д.Э., Алиевой З.Х., Мун О.Р., Уринову О., Мамараджаповой Д.А.

Также от имени участников регистра «РОКСИМ-Уз» сотрудников Республиканского специализированного научнопрактического медицинского центра кардиологии МЗРУз выражается благодарность административным и медицинским работникам городских клинических больниц, семейных поликлиник и скорой медицинской помощи Мирзо-Улугбекского района г. Ташкента за сотрудничество и содействие в проведении данного проекта.

В ходе проведения регистра «РОКСИМ-Уз» никаких конфликтов интересов не возникло.

-

1. Alpert J.S. Are data from clinical registries of any value? Eur Hear. J. 2000; 21(17):1399-1401.

-

2. O’Shea J.C., Calif R.M. Inter-regional differences in acute coronary syndrome trials. Eur Hear. J. 2000;21(17):1397-1399.

-

3. Гафаров В.В., Гафарова А.В., Благинина М.Ю. Программа ВОЗ «Регистр острого инфаркта миокарда»: 25-летнее эпидемиологическое исследованиеинфаркта миокарда в России (1977-2001). Кардиология. 2005;8: 48-50. / Gafarov V.V., Gafarova A.V., Blaginina M.Yu. The WHO program "Register of acute myocardial infarction": a 25-year epidemiological study of myocardial infarction in Russia (1977-2001). Cardiology. 2005;8:48-50 [in Russian].

-

4. Космачева Е.Д., Позднякова О.А., Круберг Л.К. и соавт. Первые результаты регистра острых коронарных синдромов в Краснодарском крае. Атеротромбоз. 2010;1(4):109-114. / Kosmacheva E.D., Pozdnyakova O.A., Kruberg L.K. et al.

-

5. Ощепкова Е.В. Смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний в Российской Федерации и пути по ее снижению. Кардиология. 2009. 2:267-272. / Oshchepkova E.V. Mortality of the population from cardiovascular diseases in the Russian Federation and ways to reduce it. Cardiology. 2009.2:267-272 [in Russian].

-

6. Эрлих А.Д., Грацианский Н.А. Острый коронарный синдром без подъемов ST в реальной практике российских стационаров. Сравнительные данные регистров «РЕКОРД-2» и «РЕКОРД». Кардиология. 2012;10:9-16. / Erlich A.D., Gratsiansky N.A. Acute coronary syndrome without ST elevations in the real practice of Russian hospitals. Comparative data registers «RECORD-2» and «RECORD». Cardiology. 2012;10:9-16 [in Russian].

-

7. Granger C.B., Goldberg R.J., Dabbous O.M. et al. Predictors of hospital mortality in the Global Registry of Acute Coronary Events. Arch Int Med. 2003;163:2345-53.

-

8. Fox K.A., Poole-Wilson P., Clayton T.C., Henderson R.A. et al. 5-year outcome of an interventional strategy in non-ST-elevation acute coronary syndrome: the British Heart Foundation RITA 3 randomised trial / Lancet. 2005;366(9489):914-920.

-

9. Peterson S., Peto V., Rayner M. et al. European Cardiovascular Disease Statistics, 2nd edn. London: British Heart Foundation, 2005.

-

10. Свистов А.С., Галиуллина Р.Х., Обрезан А.Г. Особенности факторов риска ИБС, данных велоэргометрических проб, суточного мониторирования ЭКГ и коронарографии у женщин молодого возраста, перенесших инфаркт миокарда. Кардиология. 2003;3:54-58. / Svistov A.S., Galiullina R.Kh., Obrezan A.G. Features of risk factors for coronary artery disease, exercise test samples, 24-hour ECG monitoring and coronary angiography in young women with myocardial infarction Cardiology. 2003; 3:54-58 [In Russian].

-

11. Маколкин В.И. Оптимизация лечения стабильной стенокардии. Consilium Medicum. 2007;9(5):44-48. / Makolkin V.I. Optimization of treatment of stable angina. Consilium Medicum. 2007;9(5):44-48 [in Russian].

-

12. Глезер М.Г., Сайгитов Р.Т., Семенцов Д.П. и соавт. Острый коронарный синдром у пожилых: прогноз госпитальной смертности. Клин. геронт. 2005;11(1):13-20. / Gleser M.G., Saigitov R.T., Sementsov D.P. et al. Acute coronary syndrome in the elderly: a prognosis for hospital mortality. Wedge. geront. 2005; 11(1):13-20 [in Russian].

-

13. Hasdai D., Behar S., Wallentin L. et al. A prospective survey of the characteristics, treatments and outcomes of patients with acute coronary syndromes in Europe and the Mediterranean basin; the Euro Heart Survey of Acute Coronary Syndromes. Eur Heart J. 2002; 23(15):1190-201.

-

14. Hochman J.S., McCabe C.H., Stone P.H. et al. Outcome and profile of women and men presenting with acute coronary syndromes: a report from TIMI IIIB. JACC. 1997;30:141-8.

-

15. Rosengren A., Wallentin L., Gitt A. et al. Sex, age, and clinical presentation of acute coronary syndromes. Eur Heart J. 2004; 25(8):663-670.

-

16. Fiebach N.H., Viscoli C.M., Horwitz R.I. Differences between women and men in survival after myocardial infarction. Biology or methodology? JAMA. 1990; 263(8):1092-1096.

-

17. Wang W., Lau Y., Loo A. et al. Medication adherence and its associated factors among Chinese community-dwelling older adults with hypertension. Heart Lung. 2014; 43(4):278-283.

-

18. Fodor G.J., Kotrec M., Bacskai K. et al. Is interview a reliable method to verify the compliance with antihypertensive therapy? An international Central-European study. J Hypertens. 2005; 23:1261-1266.

-

19. Rao C.R., Veena K.G., Shetty A. et al. Treatment Compliance among patients with hypertension and type 2 diabetes mellitus in a coastal population of Southern India. Int J Prev Med. 2014; 5(8):992-998.

-

20. Raymundo NAC, Pierin AMG. Adherence to anti-hypertensive treatment within a chronic disease management program: A longitudinal, retrospective study. Rev Esc Enferm USP. 2014; 48(5):809-817.

The first results of the register of acute coronary syndromes in the Krasnodar region. Atherothrombosis. 2010;1(4):109-114 [in Russian].

Принята к публикации: 18.10.2018 г.

Леркамен

Лерканидипин

ЛеркаменДуо

Лерканидипин+Эналаприл

Лерканидипин — эффективное снижение АД и хорошая переносимость1-3

Леркамен 10 % Леркамен 20$

:5

Леркамен Дуо

Г» ыг * то *г

и я с

Леркамен 10 § Леркамен 20 f " Леркамен Дуо

Т0 ыг + ЭД

:

ii

■ в

т

■

I

Краткая инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата: Леркамен” 10, Леркамен® 20. МНН: лерканидипин. Фармакотерапевтическая группа: селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды. Показания к применению: эссенциальная артериальная гипертензия мягкой и умеренной степени тяжести. Способ применения и дозы: 10-20 мг внутрь, один раз в сутки, не менее чем за 15 минут до еды, предпочтительно утром, запивая достаточным количеством воды, не разжёвывая. Терапевтическая доза подбирается постепенно, при необходимости увеличение дозы до 20 мг/сут осуществляется через 2 недели после начала приема препарата. Противопоказания: повышенная чувствительность к леркани дипину, другим производным дигидропиридинового ряда или к любому компоненту препарата; нелеченная сердечная недостаточность; нестабильная стенокардия; обструкция сосудов, исходящих из левого желудочка; период в течение 1 месяца после перенесенного инфаркта миокарда; тяжелая печёночная недостаточность; тяжёлая почечная недостаточность(клиренс креатинина менее 30 мл/мин); непереносимость лактозы, дефицит лактазы, синдром глюкозно-га-лактозной мальабсорбции; беременность и период грудного вскармливания; применение у женщин детородного возраста при отсутствии надёжной контрацепции; возраст до 18 лет (эффективность и профиль безопасности не установлены). С осторожностью: почечная недостаточность (КК более 30 мл/мин); печеночная недостаточность легкой или средней степени тяжести; пожилой возраст; синдром слабости синусового узла (без наличия ЭКС); ИБС; дисфункция левого желудочка. Побочные эффекты: препарат хорошо переносится; нечасто: эффекты, связанные с сосудорасширяющим действием препарата (периферические отеки, ощущение приливов крови клицу, сердцебиение, снижение АД. Подробная информация содержится в инструкциях по медицинскому применению препаратов Леркамен810 ЛСР-007057/09 от 07.09.2009, Леркамен” 20 ЛСР-006976/08 от 01.09.2008 '

Краткая инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Леркамен6 Дуо: Регистрационный номер: ЛП №001184 МНН: Лерканидипин + Эналаприл. Лекарственная форма:таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Показания к применению: Дозировка 10 мг+10 мг: эссенциальная гипертензия (при неэффективности монотерапии лерканидипином 10 мг). Дозировка 10 мг+20 мг: эссенциальная гипертензия (при неэффективности монотерапии эналаприлом 20 мг). Противопоказания: повышенная чувствительность к лерканидипину, эналаприлу или к любому другому ингибитору АПФ и другим БМКК, производным дигидропиридина, а также к любому другому компоненту препарата; обструкция выносящего тракта левого желудочка, включая стеноз аортального клапана; хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации; наследственный и/или идиопатический ангионевротический отек (в том числе - в анамнезе); у пациентов с сахарным диабетом или с нарушением функции почек (при скорости клубочковой фильтрации < 60 мл/мин/1,73 м’) на фоне применения препаратов, содержащих алискирен; нестабильная стенокардия; в течение первого месяца после перенесенного инфаркта миокарда; тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 30 мл/мин), включая пациентов, находящихся на гемодиализе; тяжелая печеночная недостаточность; одновременное применение с сильными ингибиторами изофермента CYP3A4 (кетоконазол, итраконазол, эритромицин, ритонавир, тролеандомицин), а также циклоспорином и грейпфрутовым соком; дефицит лактазы, непереносимость лактозы и синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции; детский возраст до 18 лет; беременность, грудное вскармливание; женщины, способные к деторождению и не пользующиеся надежными средствами контрацепции. С осторожностью: синдром слабости синусового узла (без одновременного применения искусственного водителя ритма сердца); левожелудочковая недостаточность, ишемическая болезнь сердца; почечная недостаточность (клиренс креатинина более 30 мл/мин); реноваскулярная гипертензия; цереброваскулярные заболевания; состояние после недавно выполненной трансплантации почки (опыт применения отсутствует); печеночная недостаточность; угнетение костномозгового кроветворения (нейтропения/агранулоцитоз); тяжелые аутоиммунные заболевания соединительной ткани (в т.ч. склеродермия, системная красная волчанка); одновременное применение с иммунодепрессантами, аллопуринолом, прокаинамидом; одновременное применение с индукторами CYP3A4 (например, фенитоин, карбамазепин, рифампицин); сахарный диабет; хирургические вмешательства и общая анестезия; пациенты, соблюдающие диету с ограничением потребления поваренной соли; гиперкалиемия; одновременное применение с препаратами лития; одновременное применение с антагонистами рецепторов ангиотензина II или препаратами, содержащими алискирен; анафилактоидные реакции при десенсибилизации к ядам перепончатокрылых; анафилактоидные реакции во время афереза липопротеинов низкой плотности; пациенты негроидной расы; состояния, сопровождающиеся снижением объема циркулирующей крови, в т.ч. диарея, рвота, а также на фоне применения диуретиков; первичный гиперальдостеронизм. Способ применения и дозы: Внутрь, принимать препарат следует по одной таблетке один раз в сутки. Принимать желательно утром, не ранее чем за 15 минут до еды, не разжевывая, запивая достаточным количеством воды. Нельзя запивать грейпфрутовым соком. Препарат Леркамен” Дуо не предназначен для стартового лечения гипертензии. Терапию препаратом следует начинать после предварительного титрования доз монопрепаратов лерканидипина и эналаприла. Дозировка 10 мг+10 мг: при неэффективности монотерапии лерканидипином 10 мг, следует начать прием препарата Леркамен® Дуо в дозе 10 мг+10 мг. Дозировка 10 мг+20 мг: при неэффективности монотерапии эналаприлом 20 мг, следует начать прием препарата Леркамен® Дуо в дозе 10 мг + 20 мг. Дозу препарата выбирает врач. Побочное действие: Ниже приведены наиболее часто встречающиеся побочные эффекты при применении препарата Леркамен Дуо, а также эналаприла или лерканидипина в отдельности. Нарушения со стороны нервной системы: головокружение, головная боль, депрессия; Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: головокружение, артериальная гипотензия (включая ортостатическую гипотензию), синкопа льное состояние, боль в грудной клетке, нарушения ритма, стенокардия, тахикардия; Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: кашель, одышка; Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, диарея, боль в животе, нарушение вкуса; Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, гиперчувствительность / ангионевротический отёк; Нарушения общего характера: астения, усталость; Результаты обследований: гиперкалиемия, повышение концентрации креатинина в сыворотке. Подробная информация содержится в Инструкции по медицинскому применению препарата Леркамен” Дуо: ЛП №001184 от 11.11.2011 с внесенными изменениями от 28.09.17. Препарат отпускается по рецепту.

1. Barrios К, Navarro A., Esteras A., Luque М., Romero J., TamargoJ., Prieto L., Carrasco J.L., Herranzi., Navarro-Cid J., RuilopeLM. Antihypertensive efficacy and tolerability of lercanidipine in daily clinical practice.

The Elypse study. Blood Pressure, 2002; 11:95-100.2. Barrios И, Escobar C„ Navarro A. etal. Lercanidipine is an effective and well tolerated antihypertensive drug regardless the cardiovascular risk profile: the LAURA Study.

IntJ Clin Pract, November2006,60, II, 1364-1370.3. Barrios V. The effectiveness and tolerability of lercanidipine is independent of body mass index or body fat percent. The LERZAMIG study. Br. J. Card., 2006; 13:434-440.

Информация для специалистов здравоохранения.

RU_Lerc_3_2O18_Print

Дата последнего утверждения/пересмотра 10.2018

БЕРЛИН-ХЕМИ

МЕНАРИНИ

По лицензии Recordati.

ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини», 123112, Москва,

Пресненская наб., д. 10, БЦ «Башня на Набережной», блок «Б», Тел.: (495) 785-01-00, факс: (495) 785-01-01,

Nagaeva G.A.

NOSOLOGIC STRUCTURE OF ACUTE CORONARY EVENTS AT ADMISSION AND DISCHARGE FROM THE HOSPITAL, COMPLIANCE OF PATIENTS AND SHORT-TERM

PROGNOSIS (DATA OF THE RACSMI-UZ REGISTER)

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Introduction. Basing on the data of the “RACSMI-UZ” register, the article provides comparative analysis of the structure and transformation of diagnoses during acute coronary conditions in the dynamics (at admission and discharge), assesses patients' adherence to drug therapy depending on gender and also describes analysis of its effect on the short-term prognosis.

Material and methods. The study material included 449 patients with ACS/AMI hospitalized to relevant health care facilities of the experimental district of Tashkent. Two groups of patients were distinguished depending on the gender: group 1 included 243 male patients, and group 2 consisted of 206 female patients.

Results. The registration showed that ACS/AMI was more often observed in men than in women (54.1% vs. 45.9%, respectively). Male patients proved to be younger than female ones (p <0.05); obesity of different degree prevailed in women (48.0% in women vs. 29.6% in men, p <0.05). In the male population, AMI at admission was registered in 43 (17.7%) patients but the number of patients with this diagnosis increased at discharge (61 subjects, or 25.1%). Out of 243 men, 3.7% died and the largest number of deaths occurred in patients with initial diagnosis of unstable angina. In the female population, the incidence of AMI both with and without Q at admission was recorded 2 times less frequent than that at discharge from the hospital (8.7% of cases at admission and 17.5% of cases at discharge), which shows low vigilance of healthcare professionals in diagnostics of AMI in women. Mortality from ACS/ AMI in women was 3.4% with the largest number of deaths being associated with the initial diagnosis of AMI without Q. Compliance in females was somewhat higher than in males; men were prone to taking more medications (Mc’s), though there were no significant differences between men and women by the proportion of Mc’s taken. The direct correlation was found between the patients’ compliance level and the time interval: from admission to death of the respondent (p> 0.05).

Conclusion. ACS / AMI was more often recorded in men than in women, while the age of men was younger (p<0.05). Alertness of primary care physicians in ACS / AMI was low, especially for women. Compliance in women was higher than in men. Thus, the higher was the patient adherence to therapy, the more stable the body appeared to cardio stress.

Information about authors:

Ph.D., Senior Researcher of the Department of Prevention of Cardiovascular Corresponding author: Diseases of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center Nagaeva of Cardiology of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan.

ACE inhibitors – angiotensin-converting enzyme inhibitors

ACS – acute coronary syndrome

ACS with ST – acute coronary syndrome with ST-elevation

ACS without ST – acute coronary syndrome without ST-elevation Amb – ambulance service

AMI – acute myocardial infarction

AMI with Q – acute myocardial infarction with a Q-wave

AMI without Q – acute myocardial infarction without Q- wave ARA – angiotensin II receptor antagonists

ASA – acetylsalicylic acid

BAB – beta-adrenoblockers

BMI – body mass index

CA – calcium antagonists

CH – clinical hospital

CHD – coronary heart disease

CVD – cardiovascular diseases

Ds – diagnosis

ECG – electrocardiogram

Mc ' s - medications

SEA – stable exertional angina t – time interval (in this article – days) Tf-MI – the transferred myocardial infarction UA – unstable angina

Recently it has become obvious that disease registers are the most reliable way to obtain data about actual clinical practice [1, 2]. This mainly concerns diseases which are characterized, on the one hand, by an unfavourable life prognosis, and on the other hand, for which there exist specific evident possibilities for life prognosis improvement. Acute myocardial infarction (AMI) is exactly one of these diseases. Various registers were implemented in many civilized countries. It is known that there are several Russian registers of acute coronary syndrome (ACS) including AMI [36], but these registers not always contain any information about patient compliance and related life prognosis.

ACS outcome prediction is an important component in management of the patients with signs of acute myocardial ischemia at early stages of hospital follow-up. Hospital risk models suggested for these purposes estimate probability of lethal events without taking into account the features of this condition development in males and females [7].

Appearance of medications (Mc’s) such as beta-adrenoblockers (BAB), angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACE inhibitors), angiotensin-II receptor antagonists (ARA), aspirin (ASA), statins, etc., significantly improved the life prognosis for patients with CHD (this is proven by results of controlled randomized studies). However, interest is still generated by the problem associated with the frequency and consistency of these Mc’s use in the actual clinical practice and their influence on the further course of the disease and the patients’ condition [8]. From this point of view the assessment of the actual therapy received by such patients in the health care practice in one of the districts of Tashkent is of considerable scientific and practical interest. The assessment of patient adherence to medical recommendations is not less interesting. Such registers were not previously carried out on the territory of Uzbekistan that is why this study is not only practically interesting and relevant but also is in demand.

Objective: to perform comparative analysis of the diagnoses structure and transformation in the patients with acute coronary conditions in the dynamics (at admission and discharge) as well as to assess patients' adherence to drug therapy depending on gender and its effect on the short-term prognosis.

A database of patients admitted to CH of Tashkent with diagnosis of ACS/AMI during one calendar (2015) year generated and processed in accordance with the developed register protocol served as the study material.

We used an alphabetical card register system containing numbered “Register Cards” for each subject with passport and objective data in order to form a search and reference apparatus.

When implementing the register, the analysis of the data for all patients with ACS/AMI implied observing the following conditions:

-

• patients must meet inclusion criteria;

-

• patient participation shall not affect the approaches to his (her) therapy;

-

• inclusion of the patient in the register must be accompanied by his (her) registration in the database of the register with filling in a “Register Card” for each patient.

Inclusion criteria. Register included patients aged from 18 to 70 years who presented to Emergency Service and were hospitalized to relevant hospitals because of ACS/AMI.

ACS and AMI were diagnosed basing on generally accepted criteria:

-

a) typical pain syndrome;

-

b) appearance of a new Q wave in ECG;

-

c) dynamics of ST segment and T wave in ECG;

-

d) myocardial damage markers changes over time (from analysis to analysis).

Exclusion criteria: age under 18 and above 70 years.

This article presents results of investigation of 449 patients with ACS/AMI hospitalized in appropriate health care facilities in the experimental district of Tashkent. Presented results concerning performed PCI (percutaneous coronary intervention) and ACB (aortocoronary bypass) or presence of diagnostically significant stenoses in the coronary arteries were obtained basing on the data from medical histories. This study fragment includes assessment of the conservative therapy (also according to the data from medical histories) and dynamics of diagnosis transformation in the patient sample. Two groups of patients were distinguished depending on the gender: group 1 included 243 male patients, and group 2 consisted of 206 female patients.

Statistical analysis was carried out using the “Statica-6,0” software. A method for testing statistical hypotheses on the extraction of samples from the same general population was used in order to assess homogeneity of the compared groups. Homogeneity by the qualitative characteristics was checked using descriptive statistics by assessment of normality distribution with the help of the Kolmogorov-Smirnov and Lilliefors test. Correlation coefficients (r and t) were calculated in order to establish a relationship between individual clinical signs. Significance of the differences between the quality characteristics of the samples of each category was found by determining the test / 2. Confidence of differences between the compared groups by a particular feature was assessed using Student's t-test (for a value of p<0.05). Values are given in the form: mean ± SD.

The study found that males with ACS/AMI were younger than females. Age difference was determined by the fact that patients aged under 50 years prevailed among males. On the contrary, age categories of 51-60 years and 61+ proved to be priority for females (p<0.05).

|

Parameter |

Males (n=243) |

Females (n=206) |

р |

χ 2 |

|

Age, years |

57,3±8,6 |

59,8±7,3 |

0,001 |

|

|

Weight, kg |

83,5±11,2 |

79,2±14,2 |

0,012 |

|

|

Height, cm |

171,7±5,2 |

162,9±6,1 |

0,000 |

|

|

BMI, kg/m2 |

28,4±3,7 |

29,7±4,6 |

0,020 |

|

|

BMI measured, n (%) |

125 (51,4%) |

100 (48,5%) |

||

|

Normal weight, n (%) |

22 (17,6% от 125) |

15 (15% от 100) |

0,732 |

0,117 |

|

Overweight (BMI=25.1-30.0 kg/m2), n (%) |

66 (52,8% от 125) |

37 (37% от 100) |

0,026 |

4,969 |

|

Obesity, grade 1 (BMI=30.1-35.0 kg/m2), n (%) |

33 (26,4% от 125) |

35 (35% от 100) |

0,211 |

1,562 |

|

Obesity, grade 2 (BMI=35.1-40.0 kg/m2), n (%) |

3 (2,4% от 125) |

10 (10% от 100) |

0,032 |

4,581 |

|

Obesity, grade 3 (BMI≥40.1 kg/m2), n (%) |

1 (0,8% от 125) |

3 (3% от 100) |

0,458 |

0,550 |

Notes: n – quantity of the patients; р and χ 2 – confidence of differences between groups; BMI – body mass index.

BMI was calculated in total in 225 (50.1%) patients, 125 of whom were males and 100 females (Table 1). Analysis of BMI depending on the gender showed that normal weight was observed in 17.6% of males and in 15.0% of females. However, overweight, i.e. BMI values from 25 to 30 kg/m2, was found in males much more often than in females (52.8% vs. 37.0%, respectively, p<0.05).

According to the data from medical histories, previous cardiovascular catastrophes were more often observed in males, namely: previous myocardial infarction (PMI) was recorded 1.8 times more often in males than in females (p<0.001); history of ACE (acute coronary event) was present 1.7% more often in males than in the female group; total number of performed PCI and ACB in males was 11.5%, which was 3.3% more often than in females (Fig. 1). The average age of patients with PMI was 61.5 ± 7.8 years in females and 58.4 ± 8.4 years in males [ p = 0.041 ; CI from 0.128 to 6.072]; on the contrary, the age of patients with history of ACE was 59.6 ± 9.5 years in females and 61.3 ± 7.1 years in males [p = 0.526; CI from -7.081 to 3.681].

The age of subjects with history of cardiac surgery did not depend on the gender: it was 57.7 ± 7.1 years in females and 58.6 ± 5.6 years in males [p = 0.639; CI from -2.945 to 4.745]. In spite of the fact that males with history of PMI were younger, nevertheless, they more often had stenoses with volume ≥50% [ p = 0.041 ; χ 2 = 4.190].

Assessment of the patients’ nosologic structure at admission and discharge is presented as follows. At the time of hospitalization

Figure 1. Anamnestic characteristics of compared patient groups Note: * – confidence of differences between groups at p<0.05; ** – confidence of differences between groups at p<0.001; PMI – previous myocardial infarction; ACE – acute coronary event; PCI – percutaneous coronary intervention; CAB – coronary artery bypass; presence of stenoses with volume ≥ 50%; patient awareness of the presence of a cardiovascular pathology; data is presented as percentage.

AMI with Q was diagnosed in 27 cases (11.1%) in males and in 7 cases (3.4%) in females [ p = 0.004 ; χ 2 = 8.406]; AMI without Q in 16 (6.6%) and in 11 (5.3%); ACS in 21 (8.7%) and in 10 (4.9%) [p = 0.164; χ 2 = 1.934]; ACS without S-T in 17 (7.0%) and in 20 (9.7%); unstable angina (UA) in 158 (65.0%) and in 147 (71.4%) in males and females, respectively. Four (1.7%) males and 11 (5.3%) females were hospitalized with other (non-cardiac) diagnoses. The above data shows that AMI with Q at the time of admission was diagnosed significantly more often in males than in females; ACS with S-T was also more often diagnosed in males, but in this case the difference did not reach the confidence level as compared to females.

At discharge the structure of diagnoses was as follows (Table 2): AMI with Q was diagnosed in 37 (15.2%) cases in males and in 14 (6.8%) cases in females; AMI without Q in 25 (10.3%) and in 22 (10.7%) cases; stable exertional angina (SEA) in 172 (70.8%) and in 165 (80.1%) cases in males and females, respectively. The diagnosis of CHD was ruled out in 9 males and 5 females (all р>0.05).

Diagnosis transformation in the male population was represented by the following pattern (Table 3):

-

• out of 27 males hospitalized with AMI with Q: the diagnosis was confirmed in 23 patients, 2 of them died; the diagnosis

Table 2. Patients’ diagnosis structure at admission and discharge depending on the gender

-

• out of 16 males with AMI without Q: the diagnosis was confirmed in 14 patients; it transformed to AMI with Q in 1 case and to SEA in 1 patient;

-

• out of 21 patients hospitalized with ACS with S-T: the diagnosis transformed to AMI with Q in 11 cases, 1 patient died; the diagnosis transformed in AMI without Q in 3 patients and to SEA in 7 cases;

-

• out of 17 patients hospitalized with ACS without S-T: the diagnosis transformed to AMI without Q in 4 patients, 2 of them died; the diagnosis transformed to SEA in 13 cases;

-

• out of 158 patients with UA: the diagnosis transformed to AMI with Q in 2 patients; to AMI without Q in 3 patients; to SEA in 145 patients, 4 of them died; the diagnosis of CHD was ruled out in 8 patients;

-

• SEA was diagnosed at discharge in 4 males initially hospitalized with other diagnoses.

Thus, out of 243 males 9 (3.7%) died; out of these, the largest number (4 subjects (44.4% of all deceased males)) had initial diagnosis of UA.

Investigation of diagnosis transformation in the female population revealed the following (Table 4):

-

• out of 7 females hospitalized with AMI with Q: the diagnosis was confirmed in 7 patients, 2 of them died;

-

• out of 11 females with AMI without Q: the diagnosis was confirmed in 10 patients, 1 of them died; the diagnosis transformed post-mortem to AMI with Q in 1 patient;

-

• out of 10 females hospitalized with ACS with S-T: the diagnosis transformed to AMI with Q in 2 patients, 1 of them died; the diagnosis transformed to AMI without Q in 3 patients and the diagnosis transformed to SEA in 5 cases;

-

• out of 20 patients hospitalized with ACS without S-T: the diagnosis transformed to AMI with Q in 2 cases; to AMI

without Q in 3 patients, two of whom died; the diagnosis transformed to SEA in 15 cases;

-

• out of 147 patients with UA: the diagnosis transformed to AMI with Q in 2 patients; to AMI without Q in 5 cases, to SEA in 135 cases and the diagnosis of CHD was ruled out in 5 cases;

-

• out of 11 females hospitalized with other diagnoses 1 patient developed AMI without Q; SEA was diagnosed in 10 cases.

Thus, 7 (3.4%) deaths were observed among 206 females hospitalized with suspected acute coronary events, with 4 females (57.1% of all deceased females) having initial diagnosis of AMI and 3 females (42.9% of the all deceased females) having ACS.

Direct analysis of the time interval (t) from admission to death of patients with ACS/AMI showed that this parameter was shorter for males than for females (t = 0.67 ± 1.0 days for males and t = 2.57 ± 2.94 for females days; p>0.05). The age of the deceased males proved to be less than age of the deceased females (males: 59.2 ± 8.5 years, females: 66.4 ± 5.4 years; p = 0.077).

Compliance analysis depending on the gender revealed the following. Average number of medications taken per day was 2.2 ± 1.7 per person in males and 2.2 ± 1.6 per person in females, respectively (p>0.05). The composition of the conservative therapy is presented in Figure 2, which shows that both males and females had approximately the same proportions by the main groups of medications taken (all p>0.05).

However, calculation of the quantitative values showed that, in general, the female population proved to be more adherent to pharmacotherapy than the male population (quantity of compliant women was 166 (80.6%) vs. 184 men (75.7%), p = 0.261, and χ 2 = 1.264). At the same time the female group prevailed in taking from 1 to 3 medications per day, the male group – from 4 or more pharmaceuticals per day, but the difference did not reach the confidence level (Table 5).

Table 3. Detailed analysis of diagnosis transformation in males

|

Diagnosis at admission (n) |

SEA |

AMI with Q |

AMI without Q |

ACS with S-T |

ACS without S-T |

Other |

|

|

AMI with Q |

27 |

2 |

21+2(у) |

1 |

0 |

0 |

1 |

|

AMI without Q |

16 |

1 |

1 |

14 |

0 |

0 |

0 |

|

ACS with S-T |

21 |

7 |

10+1(у) |

3 |

0 |

0 |

0 |

|

ACS without S-T |

17 |

13 |

0 |

2+2(у) |

0 |

0 |

0 |

|

UA |

158 |

141+4(у) |

2 |

3 |

0 |

0 |

8 |

|

Other |

4 |

4 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Diagnosis at discharge |

243 |

172 |

37 |

25 |

0 |

0 |

9 |

Note: n – number of patients; UA – unstable angina; SEA – stable exertional angina; (d) – deceased

Table 4. Detailed analysis of the diagnosis transformation in females

|

Diagnosis at admission (n) |

SEA |

AMI with Q |

AMI without Q |

ACS with S-T |

ACS without S-T |

Other |

|

|

AMI with Q |

7 |

0 |

5+2(у) |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

AMI without Q |

11 |

0 |

1(у) |

9+1(у) |

0 |

0 |

0 |

|

ACS with S-T |

10 |

5 |

1+1(у) |

3 |

0 |

0 |

0 |

|

ACS without S-T |

20 |

15 |

2 |

1+2(у) |

0 |

0 |

0 |

|

UA |

147 |

135 |

2 |

5 |

0 |

0 |

5 |

|

Other |

11 |

10 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

|

Diagnosis at discharge |

206 |

165 |

14 |

22 |

0 |

0 |

5 |

Note: n – number of patients; UA – unstable angina; SEA – stable exertional angina; (d) – deceased

Figure 2. Main groups of medications taken depending on the gender

Note: data is presented as percentage, all р>0.05.

Figure 3. Graph of correlation between compliance and time interval from admission to death among the deceased patients (n = 16)

Note: X axis shows the compliance level of deceased patients; Y axis shows time interval from admission to death; p = 0.772; t = 0.294; r = 0.078.

Direct analysis of compliance among deceased patients revealed that females were more adherent to therapy than males, namely: the average number of medications taken per day among deceased females was 2.57 ± 1.81, and that among deceased males 1.88 ± 1.69 (p = 0.467).

A direct correlation was found between the patient compliance level (n = 16) and t from admission to death, but it was not significant (Fig. 2), i.e. the higher compliance level was, the higher the organism resistance to cardiologic stress, and, in this situation, to ACS/AMI was.

Cardiovascular diseases (CVD) are the leading cause for death in females of industrialized countries. CVD account for 55% of female deaths and 43% of male deaths [9]. According to the American Heart Association, 32 million women suffer from coronary heart disease (compared with 30 million men) in the United States. Due to various reasons, mortality in females is higher than that in males. In the USA more than 0.5 million women die from CHD every year. Female lethality because of CHD in Russia is 7-8 times higher than that in France and Italy, exceeds all mortality rates from oncologic causes including breast cancer and cervical cancer [10]. In Russia every eighth woman aged 45–54 years has a clinical picture of CHD and clinical signs of CHD are already observed in 30% of women aged above 65 years [11]. According to our register, prevalence of ACS/AMI was lower in females than that in males (45.9% in females and 54.1% in males); females was older than males. Ratio of deceased males and females did not differ significantly (3.4% in females and 3.7% in males).

The course of ACS is characterized by high incidence of deaths and non-fatal complications, which develop both at the hospital and during post-hospital follow-up period [12, 13]. Frequency of these events in females can significantly exceed that in males, even in case of the relatively favourable structure of ACS [14, 15]. Risk of death associated with the female gender is largely determined by their relatively older age and age-associated factors [16], which also took place in our study.

The publication by Wang W. et al. [17] presents analysis of 382 elderly patients from 6 medical centres of Macau, China. The best adherence to therapy was observed in people aged above 65 years. A similar tendency is present in our register. As for the predominance of females in the group of adherent patients revealed by us in our work, this fact is confirmed by other researchers who show that females are more adherent to treatment than males [18-20].

Thus, the “RACSMI-UZ” register implemented by employees of the Department of CVD prevention at the clinic of the Republican Specialized Research and Practical Medical Center of Cardiology allowed to obtain objective data not only on the clinical characteristics of patients with acute coronary pathology but also to determine the features of the disease course and changes of nosologic components depending on the gender and also touch upon the problem of compliance in patients of this category. Nevertheless, obtained results revealed a number of issues which require further investigation.

-

1. ACS/AMI were more often recorded in males with rate being 54.1%; prevalence of ACS/AMI in females was 45.9%. In the age-

- Table 5. Patient distribution by the daily ration of medications taken, depending on the gender

-

2. In the male population AMI at admission was diagnosed in 43 (17.7%) patients, however, the number of patients with this diagnosis increased at discharge from the hospital (61 subjects or 25.1%) and the diagnosis transformed to AMI from ACS with S-T in 66.7% of cases, from ACS without S-T in 23.5% and from UA in 3.2% of cases. Out of 243 males 3.7% died, largest number of deaths was observed in the patients with initial diagnosis of UA.

-

3. In the female population, the rate of AMI both with and without Q at admission was 2 times less than that at discharge from the hospital (8.7% of cases at admission and 17.5% of cases at discharge). In females diagnosis transformed to AMI from ACS with S-T in 50% of cases, from ACS without S-T in 25% of cases, from UA in 4.8% of cases and 9.1% had no suspicion of coronary heart disease and their diagnosis also transformed to AMI which shows low vigilance of healthcare professionals in diagnostics of AMI in females. Mortality from ACS/AMI in women was 3.4% with the largest number of deaths being associated with the initial diagnosis of AMI without Q.

-

4. Compliance in females was somewhat higher than in males; men were prone to taking more medications, though there were no significant differences between men and women by the proportion of medications taken. The direct correlation was found between the patients’ compliance level and the time interval: from admission to death of the respondent (p>0.05).

|

Quantity of the Mc’s taken |

Males (n=184) |

Females (n=166) |

р |

χ 2 |

|

1 Mc, n (%) |

32 (17,4%) |

34 (20,5%) |

0,548 |

0,362 |

|

2 Mc’s, n (%) |

38 (20,6%) |

37 (22,3%) |

0,809 |

0,059 |

|

3 Mc’s, n (%) |

48 (26,1%) |

49 (29,5%) |

0,551 |

0,356 |

|

4 Mc’s, n (%) |

44 (23,9%) |

33 (19,9%) |

0,435 |

0,609 |

|

5 Mc’s, n (%) |

18 (9,8%) |

11 (6,6%) |

0,381 |

0,766 |

|

6 and more Mc’s, n (%) |

4 (2,2%) |

2 (1,2%) |

0,776 |

0,081 |

Note: Mc – medication.

related aspect, males with ACS/AMI proved to be younger than females (p<0.05), and obesity of varying severity prevailed in women in terms of weight characteristics (48.0% in females vs. 29.6% in males, p<0.05).

Thanks are expressed to the employees of the “RACSMI-UZ” register who took part in the collection of information: to Mamutov R.Sh, Aminov A.A., Abidova D.E., Aliyeva Z.Kh., Mun O.R., Urinov O., Mamarajapova D.A.

Also, gratitude is expressed on behalf of the participants of the “RACSMI-UZ”, employees of the Republican Specialized Scientific-Practical Medical Center of Cardiology of the Ministry of Healthcare of Republic Uzbekistan to the administrative staff and healthcare professionals of the city clinical hospitals, family outpatient clinics and emergency call service in the Mirzo-Ulugbek district of Tashkent, for their cooperation and assistance in carrying out this project.

During the course of the “RACSMI-UZ” register there were no conflicts of interest.

-

1. Alpert J.S. Are data from clinical registries of any value? Eur Hear. J. 2000; 21(17):1399-1401.

-

2. O’Shea J.C., Calif R.M. Inter-regional differences in acute coronary syndrome trials. Eur Hear. J. 2000;21(17):1397-1399.

-

3. Гафаров В.В., Гафарова А.В., Благинина М.Ю. Программа ВОЗ «Регистр острого инфаркта миокарда»: 25-летнее эпидемиологическое исследованиеинфаркта миокарда в России (1977-2001). Кардиология. 2005;8: 48-50. / Gafarov V.V., Gafarova A.V., Blaginina M.Yu. The WHO program “Register of acute myocardial infarction”: a 25-year epidemiological study of myocardial infarction in Russia

(1977-2001). Cardiology. 2005;8:48-50 [in Russian].

-

4. Космачева Е.Д., Позднякова О.А., Круберг Л.К. и соавт. Первые результаты регистра острых коронарных синдромов в Краснодарском крае. Атеротромбоз. 2010;1(4):109-114. / Kosmacheva E.D., Pozdnyakova O.A., Kruberg L.K. et al. The first results of the register of acute coronary syndromes in the Krasnodar region. Atherothrombosis. 2010;1(4):109-114 [in Russian].

-

5. Ощепкова Е.В. Смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний в Российской Федерации и пути по ее снижению. Кардиология. 2009. 2:267-272. / Oshchepkova E.V. Mortality of the population from cardiovascular diseases in the Russian Federation and ways to reduce it. Cardiology. 2009.2:267-272 [in Russian].

-

6. Эрлих А.Д., Грацианский Н.А. Острый коронарный синдром без подъемов ST в реальной практике российских стационаров. Сравнительные данные регистров «РЕКОРД-2» и «РЕКОРД». Кардиология. 2012;10:9-16. / Erlich A.D., Gratsiansky N.A. Acute coronary syndrome without ST elevations in the real practice of Russian hospitals. Comparative data registers “RECORD-2” and “RECORD”. Cardiology. 2012;10:9-16 [in Russian].

-

7. Granger C.B., Goldberg R.J., Dabbous O.M. et al. Predictors of hospital mortality in the Global Registry of Acute Coronary Events. Arch Int Med. 2003;163: 2345-53.

-

8. Fox K.A., Poole-Wilson P., Clayton T.C., Henderson R.A. et al. 5-year outcome of an interventional strategy in non-ST-elevation acute coronary syndrome: the British Heart Foundation RITA 3 randomised trial / Lancet. 2005;366(9489):914-920.

-

9. Peterson S., Peto V., Rayner M. et al. European Cardiovascular Disease Statistics, 2nd edn. London: British Heart Foundation, 2005.

-

10. Свистов А.С., Галиуллина Р.Х., Обрезан А.Г. Особенности факторов риска ИБС, данных велоэргометрических проб, суточного мониторирования ЭКГ и коронарографии у женщин молодого возраста, перенесших инфаркт миокарда. Кардиология. 2003;3:54-58. / Svistov A.S., Galiullina R.Kh., Obrezan A.G. Features of risk factors for coronary artery disease, exercise test samples, 24-hour ECG monitoring and coronary angiography in young women with myocardial infarction. Cardiology. 2003; 3:54-58 [In Russian].

-

11. Маколкин В.И. Оптимизация лечения стабильной стенокардии. Consilium Medicum. 2007;9(5):44-48. / Makolkin V.I. Optimization of treatment of stable angina. Consilium Medicum. 2007; 9(5):44-48 [in Russian].

-

12. Глезер М.Г., Сайгитов Р.Т., Семенцов Д.П. и соавт. Острый коронарный синдром у пожилых: прогноз госпитальной смертности. Клин. геронт. 2005;11(1):13-20./ Gleser M.G., Saigitov R.T., Sementsov D.P. et al. Acute coronary syndrome in the elderly: a prognosis for hospital mortality. Wedge. geront. 2005; 11(1):13-20 [in Russian].

-

13. Hasdai D., Behar S., Wallentin L. et al. A prospective survey of the characteristics, treatments and outcomes of patients with acute coronary syndromes in Europe and the Mediterranean basin; the Euro Heart Survey of Acute Coronary Syndromes. Eur Heart J. 2002; 23(15):1190-201.

-

14. Hochman J.S., McCabe C.H., Stone P.H. et al. Outcome and profile of women and men presenting with acute coronary syndromes: a report from TIMI IIIB. JACC. 1997;30:141-8.

-

15. Rosengren A., Wallentin L., Gitt A. et al. Sex, age, and clinical presentation of acute coronary syndromes. Eur Heart J. 2004; 25(8):663-670.

-

16. Fiebach N.H., Viscoli C.M., Horwitz R.I. Differences between women and men in survival after myocardial infarction. Biology or methodology? JAMA. 1990; 263(8):1092-1096.

-

17. Wang W., Lau Y., Loo A. et al. Medication adherence and its associated factors among Chinese community-dwelling older adults with hypertension. Heart Lung. 2014; 43(4):278-283.

-

18. Fodor G.J., Kotrec M., Bacskai K. et al. Is interview a reliable method to verify the compliance with antihypertensive therapy? An international Central-European study. J Hypertens. 2005; 23:1261-1266.

-

19. Rao C.R., Veena K.G., Shetty A. et al. Treatment Compliance among patients with hypertension and type 2 diabetes mellitus in a coastal population of Southern India. Int J Prev Med. 2014; 5(8):992-998.

-

20. Raymundo NAC, Pierin AMG. Adherence to anti-hypertensive treatment within a chronic disease management program: A longitudinal, retrospective study. Rev Esc Enferm USP. 2014; 48(5):809-817.

Accepted for publication: 18.10.2018

Список литературы Нозологическая структура острых коронарных событий при поступлении и при выписке из стационара, комплаентность пациентов и ближайший прогноз (данные регистра "Роксим-УЗ")

- Alpert J.S. Are data from clinical registries of any value? Eur Hear. J. 2000; 21(17):1399-1401.

- O'Shea J.C., Calif R.M. Inter-regional differences in acute coronary syndrome trials. Eur Hear. J. 2000;21(17):1397-1399.

- Гафаров В.В., Гафарова А.В, Благинина М.Ю. Программа ВОЗ «Регистр острого инфаркта миокарда»: 25-летнее эпидемиологическое исследованиеинфаркта миокарда в России (1977-2001). Кардиология. 2005;8: 48-50.

- Космачева Е.Д., Позднякова О.А, Круберг Л.К. и соавт. Первые результаты регистра острых коронарных синдромов в Краснодарском крае. Атеротромбоз. 2010;1(4):109-114

- Ощепкова Е.В. Смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний в Российской Федерации и пути по ее снижению. Кардиология. 2009. 2:267-272

- Эрлих А.Д., Грацианский Н.А. Острый коронарный синдром без подъемов ST в реальной практике российских стационаров. Сравнительные данные регистров «РЕКОРД-2» и «РЕКОРД». Кардиология. 2012;10:9-16

- Granger C.B., Goldberg R.J., Dabbous O.M. et al. Predictors of hospital mortality in the Global Registry of Acute Coronary Events. Arch Int Med. 2003;163:2345-53.

- Fox K.A., Poole-Wilson P., Clayton T.C., Henderson R.A. et al. 5-year outcome of an interventional strategy in non-ST-elevationacute coronarysyndrome: the British HeartFoundation RITA 3 randomised trial/Lancet. 2005;366(9489):914-920.

- Peterson S., Peto V, Rayner M. et al. European Cardiovascular Disease Statistics, 2nd edn. London: British Heart Foundation, 2005.

- Свистов А.С, Галиуллина Р.Х., Обрезан А.Г. Особенности факторов риска ИБС, данных велоэргометрических проб, суточного мониторирования ЭКГ и коронарографии у женщин молодого возраста, перенесших инфаркт миокарда. Кардиология. 2003;3:54-58

- Маколкин В.И. Оптимизация лечения стабильной стенокардии. Consilium Medicum. 2007;9(5):44-48

- Глезер М.Г., Сайгитов Р.Т., Семенцов Д.П. и соавт. Острый коронарный синдром у пожилых: прогноз госпитальной смертности. Клин. геронт. 2005;11(1):13-20

- Hasdai D., Behar S., Wallentin L. et al. A prospective survey of the characteristics, treatments and outcomes of patients with acute coronary syndromes in Europe and the Mediterranean basin; the Euro Heart Survey of Acute Coronary Syndromes. Eur Heart J. 2002; 23(15):1190-201.

- Hochman J.S., McCabe C.H., Stone P.H. et al. Outcome and profile of women and men presenting with acute coronary syndromes: a report from TIMIIIIB. JACC. 1997;30:141-8.

- Rosengren A, Wallentin L., Gitt A. et al. Sex, age, and clinical presentation of acute coronary syndromes. Eur Heart J. 2004; 25(8):663-670.

- Fiebach N.H., Viscoli C.M., Horwitz R.I. Differences between women and men in survival after myocardial infarction. Biology or methodology? JAMA. 1990; 263(8):1092-1096.

- Wang W, Lau Y., Loo A. et al. Medication adherence and its associated factors among Chinese community-dwelling older adults with hypertension. Heart Lung. 2014; 43(4):278-283.

- Fodor G.J., Kotrec M., Bacskai K. et al. Is interview a reliable method to verify the compliance with antihypertensive therapy? An international Central-European study. J Hypertens. 2005; 23:1261-1266.

- Rao C.R., Veena K.G., Shetty A. et al. Treatment Compliance among patients with hypertension and type 2 diabetes mellitus in a coastal population of Southern India. Int J Prev Med. 2014; 5(8):992-998.

- Raymundo NAC, Pierin AMG. Adherence to anti-hypertensive treatment within a chronic disease management program: A longitudinal, retrospective study. Rev Esc Enferm USP. 2014; 48(5):809-817.