Нравственность и психическое здоровье

Автор: Семке В.Я.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Трибуна редактора. Психическое здоровье

Статья в выпуске: 1 (39), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14295112

IDR: 14295112

Текст статьи Нравственность и психическое здоровье

НРАВСТВЕННОСТЬ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Дай Бог, чтоб милостию неба Рассудок на Руси воскрес. Он что-то, кажется, исчез.

А. С. Пушкин

Рассмотрение зон соотношения психического здоровья и духовности позволяет наиболее отчетливо изложить позиции по сложной проблеме взаимодействия религии и медицины, прежде всего в сфере терапевтических вмешательств, где грань науки и верования трудно различима. Сошлемся на мнение известного сибирского религиозного деятеля, Епископа Читинского и Забайкальского Евстафия, выраженного им в недавнем обращении к нашим читателям в последнем номере журнала накануне наступающего Нового года: «Церковь не отрицает и никогда не отрицала пользы наук, ныне именуемых светскими и, конечно же, не выступала против врачебного искусства… именно Церковь Христова является той лечебницей, в которой одной лишь может полностью исцелиться и человеческий дух, а по всеобщем воскресении - и человеческое тело». На прошедшем недавно (8—9 декабря 2005 г.) в г.

Томске VII съезде Межрегионального общественного движения «Сибирский Народный Собор» представители научной и творческой интеллигенции, общественных и религиозных организаций подтвердили высокую значимость нравственного, социального и психологического здоровья семьи – основного приоритета государственной и региональной политики в Сибирском Федеральном округе по преодолению институционального кризиса семьи, прежде всего в сельских районах (снижение рождаемости, рост разводов и числа неполных семей, изменение нравственного климата в этой социальной группе, увеличение масштабов социального сиротства, отход от традиционных представлений о ценности и роли семейной жизни в общественном сознании), укреплению семейного уклада на основе гуманистических духовнонравственных и культурных ценностей, реализации общенациональных программ образования и воспитания российского гражданина.

Проблема нравственного совершенствования человека становится главенствующей во всех программах обновления общества в XXI веке: вне духовного начала становятся бес- смысленными все высокие технологии и информационные «прорывы» в высокоразвитых странах и континентах, в равной степени подверженных негативным социальным и экономическим воздействиям – на разных полюсах человечества, в различных климатогеографических зонах должна осуществляться единая модель духовного совершенствования «человека ноэтического», базирующаяся на строгой «лестнице» духовно-телесных потребностей.

Противостояние разрушительным тенденциям в современном обществе должно быть основано на единстве действий всех лиц, ответственных за поддержание и укрепление психического здоровья нации. Напротив, оно раздирается корыстными устремлениями отдельных групп, заинтересованных в сбыте и распространении социально-опасного «товара» (табака, алкоголя, наркотиков, империи азартных игр, сексуальных излишеств и т. п.), в материальном приросте своего легального, полулегального и нелегального бизнеса. Выход из тупиковой ситуации видится в переносе ответственности за грядущее психическое здоровье новых поколений на личность каждого россиянина, осознающего опасность саморазрушающего поведения, подстерегающего его в любой из фаз жизненного пути. Именно в этом принципиальном подходе мы устанавливаем различие между, казалось бы, однозначными понятиями – профилактика и превенция (Семке В. Я., 1997)1. Однако, понимая всю выгодность и значимость такого рода тезиса, человек не готов морально и идеологически к борьбе с психическими зависимостями, он оказывается беззащитным перед лицом массовой информации и рекламы мни- мых соблазнов, губительно воздействующих на неокрепший рассудок.

Онтогенетический аспект такого процесса несомненен, особое значение имеют те возрастные периоды жизни человека, когда познание своего внутреннего и внешнего мира подвержено наиболее мучительным колебаниям. Речь идет в первую очередь о пубертатном и инволюционном этапах жизнедеятельности. Именно в данные возрастные отрезки наиболее частыми являются поведенческие, личностные расстройства и социальные дезадаптации, включая морально-этические, интеллектуально-мнестические и эмоциональные аберрации.

Современная антропоцентрическая модель отражает биопсихосоциальную сущность человека, в которой причудливо соединяются три основных элемента – тело, душа, дух. С этих позиций наиболее значимы жизненно важные потребности: биологические (направлены на обеспечение тела пластическими и энергетическими ресурсами), социальные (для удовлетворения общения и совместной деятельности в рамках семьи, профессионального сообщества, выполнения своих гражданских обязанностей), духовные (сосредоточенные на постижении смысла жизни, создании семьи, осуществлении творческих помыслов). Последний уровень потребностей становится определяющим и соединяющим людей в одно образование, а также утверждающим приоритет гуманистических и общечеловеческих ценностей (жить по разуму и совести). Зависимость человека от химических веществ (алкоголя, наркотиков и т. п.) создает на первых порах иллюзорный мир благополучия и самодостаточности, что требует безотлагательного возврата на путь трезвости и здравомыслия. Освобождаясь от пагубной привычки, пациент вновь становится открыт для духовного очищения, принципов выздоровления (распахнуть дверь к здоровому образу жизни, обрести надежду на новые резервы).

Игнорирование необходимости соблюдения триединства человеческого «Я», сдвиг или «перекос» в пропорции телесных, социальных и духовных потребностей чревато появлением чисто человеческих пограничных уклонений, клинико-социальные проявления которых не поддаются перечислению, однако они могут быть сведены в определенные кластеры и группировки. В тесном единстве и взаимодействии этих основных тенденций самосохранения, динамики личности содержится и возможность отображения, постижения «души народа» («этноса» в понимании акад. Л. И. Абалкина) как целостности аксиологических и праксиологических моментов, характеризующей органическое соединение духовного и материального, пропорция в соотношении которых может служить ключом к этнокультуральной идентифика- ции, определению «национального стиля», «национального характера». Помимо этого достижение гармонизации личности в ходе сложной психотерапевтической работы происходит за счет разрешения противоречий и совершенствования функций тела, души и духа, умения успешно сбалансировать собственную жизнь. Под духовностью понимают способность индивидуума «различать и выбирать нравственные ценности и подчинять им свои поступки, поведение, способ жизни, а также характер деятельности в природной и социальной среде», включая формирование персональных ценностных ориентаций2.

В эпоху нарастающей социальноэкономической дезорганизации важнейшее значение приобретает воспитание нравственности, формирование духовных ценностей, приобретенных в процессе обучения. Даже широко провозглашенная борьба с терроризмом не должна, по мнению российского художника Ильи Глазунова, стать причиной «другого глобального террора». Между тем неблагоприятное социально-экономическое положение «отдельных классов населения» (С. С. Корсаков) отражается самым существенным образом на развитии сложнейшей нервно-психической патологии. Многообразные глубокие, массовые душевные потрясения современного общества, к сожалению, пополняются всё новыми синдромами, состояниями и нозологическими единицами. Их широкая распространенность, малая изученность клинических проявлений, огромный социально-экономический и моральный ущерб ставят рассматриваемую проблему в разряд государственных, общечеловеческих. Генез наблюдаемых повсеместно сложных невротических, личностных и аддиктивных расстройств во многом сопряжен с коренной перестройкой нравственных ценностей, о которой провидчески высказывался ещё А. М. Горький: «Как всегда это бывает вслед за катастрофами социальными, люди, уставшие от оскорбительных толчков извне, обязаны и принуждены будут взглянуть в свой внутренний мир, задуматься – еще раз – о цели и смысле бытия».

Происходящие в последние годы преобразования в состоянии индивидуального и общественного психического здоровья, несомненно, носят кризисный характер, что заставляет нас по-новому посмотреть на кризисные явления, свойственные как отдельному человеку, так и разным социальным группам населения. Под термином «кризис» (от греч. «krisis» – решение, приговор) понимается завершение или перелом в ходе какого-либо процесса, имеющего характер борьбы. Кризис содержит понимание угрозы, чрезвычайного состояния, необходимости принятия действенных мер, свидетельствуя об изменении условий существования в прежнем статусе. Психологический кризис представляет собой конфронтацию с условиями, которые предъявляют человеку чрезмерные требования. С позиций клинической персоноло-гии кризис понимается как поворотный пункт на жизненном пути индивида в его попытках реализации внутреннего замысла своей жизни (Семке В. Я., 2001). Дж. Каплан (1994) выделяет четыре этапа кризиса: мобилизация привычных способов решения проблем; рост эмоционального напряжения при констатации неэффективности такого реагирования; усиление напряжения с мобилизацией внешних и внутренних резервов; при безуспешности предпринятых усилий – появление тревоги, депрессии, чувства беспомощности, личностной дезорганизованности.

Кризисные состояния представляют собой различные формы выражения чрезмерных интенсивных и сильных эмоциональных переживаний, приводящих к уклоняющимся формам личностного реагирования. Предкризисные состояния имеют свой аналог в клиническом понимании доболезненных расстройств и выражаются в рудиментах, отдельных фрагментах грядущей картины сложившегося душевного конфликта. Его психологическая структура представлена моносимптомами или микросимптомами переходных явлений (от состояния психологического здоровья к «нездоровью»).

Кризисная ситуация (от франц. «situation») понимается как положение, обстановка, совокупность обстоятельств) отражает важнейшую (решающую, переломную, опасную) фазу кризисного явления. При возникновении симптомов болезненного расстройства важны взвешенная оценка кризисной ситуации, установление «критических» точек жизни, предотвращение само-разрушающего поведения. F. Kunkel (1954) видит человеческую жизнь как одну «непрекра-щающуюся цепь кризисов»: люди обучаются принимать сильные жизненные кризисы в процессе преодоления кризисов в своем предшествующем развитии, начиная с детства. Консультирование по вопросам жизненных кризисов должно рассматриваться как целостная проблема образа жизни клиента, творческий потенциал, жизнеутверждающая философия, религиозное мировоззрение. Переживание творчества и уверенности, возникающее после преодоления кризиса, является важной частью личностного роста (Шостром Э., 2002), «чудодейственным центром каждого творческого кризиса».

Сущность духовного кризиса индивида определяется конкретной патогенной ситуацией, возникающей в связи с проблемами познания и доверия, которые целесообразно рассматривать в контексте историко-этнической специфики российского менталитета, предотвращения регресса этнической культуры и ослабления социальной инфраструктуры. Вызываемые в ходе воздействия данного кризиса патофизиологические процессы вначале носят общечеловеческое (культурально-историческое) содержание, лишь постепенно обретая личностнозначимое содержание реакции на травматический стресс.

Духовное бытие рассматривается как процесс постоянного духовного развития, процесс формирования духовных потребностей и процесс их удовлетворения. В ходе динамического развития человек обнаруживает наиболее близкие ему ценности общества и приобретает представления о нравственных принципах и правилах. Духовные потребности присущи каждому человеку – не только тому, кого принято называть духовной личностью. Любой человек имеет собственные представления о добре и зле, нравственном и безнравственном, красоте и уродстве, истине и заблуждении, любви и ненависти, о главных ценностях со-бытия – совместного бытия в обществе. Разумеется, острота этих потребностей весьма различна, человеческая индивидуальность проявляется и в этой сфере. Жизнь личности протекает благодаря множеству процессов, которые, сливаясь, и образуют самый процесс жизни. Основными, стержневыми процессами, по мнению Л. В. Куликова, являются функционирование, самоуправление, развитие и адаптация. Все процессы тесно связаны: нарушения в протекании одного негативно сказываются в другом. Невозможность нормально функционировать по внутренним (то или иное дисфункционирова-ние) или внешним причинам приводит к нарушению самоуправления и саморегуляции. Дис-функционирование ограничивает развитие или делает его невозможным, поскольку человек не в состоянии быть продуктивным: создавать нечто новое, полезное для других, интересное… Дисфукционирование нарушает и адаптацию субъекта, не способного к продуктивному поведению и деятельности, ограничивает его влияние, социальные роли, приводит к излишней зависимости от окружающих, также как и неадекватное самоуправление, дисрегуляция нарушают остальные процессы.

Как известно, личностный кризис представлен дисбалансом в жизни конкретного индивида с характерной для него системой поведенческого (социального), невротического и соматоневрологического стиля поведения. При нем происходит ситуационная или внутренне вызванная дезинтеграция личности: нарушение адаптативности, целостности и сбалансированности, утрата прежней витальности, коммуника- тивности, творческой активности, общей витальности. Персонологическая динамика личности в ходе кризиса осуществляется в цепочке «нормальная, гармоническая → акцентуированная → невротическая → препсихопатиче-ская → психопатическая → психопатизирован-ная (постпсихотическая)». Для клинической и психологической дифференциации в данном континууме могут быть применены ставшие классическими критерии П. Б. Ганнушкина, использующие комплекс клинических, нейрофизиологических и социально-психологических параметров.

Эксперты ВОЗ определяют катастрофу как ситуации с непредусмотренными, серьезными, непосредственными угрозами общественному здоровью, поскольку психогенные психические расстройства приобретают важнейшее социальное звучание за счет формирования коллективного дистресса . На его основе развивается хроническое стрессовое состояние, диагностируемое в больших массах пострадавших в очагах катастроф и стихийных бедствий. По клинико-феноменологическим параметрам кризисные ситуации подразделяются на психосоциальные, экологические, психогенные, онтогенетические, гендерные, эзистенциальные, транскультуральные, пресуицидальные, аддик-тивные. Они были рассмотрены нами в ходе многолетних мультидисциплинарных исследований (включая генетические, иммунологические, биохимические, социальнопсихологические и др.) по оценке состояния психического здоровья больших контингентов населения восточного региона России, подвергшихся радиационному (последствия ликвидации аварии на ЧАЭС), психотравмирующему воздействию (участники локальных военных конфликтов, афганский и чеченский синдромы), а также негативному воздействию на уровне ПТСР, в условиях чрезвычайных ситуаций (землетрясение на Дальнем Востоке, Алтае, наводнение, работа во взрыво- и пожароопасных условиях труда).

Индикатором адаптационных механизмов может служить комплексная оценка вегетативно-сосудистого тонуса (с выделением «гиперреакторов», «нормореакторов», «гипореакторов»), иммунологических показателей, электрофизиологических параметров и др. На основе полученных комплексных данных нами выдвинута гипотеза, согласно которой имевшие место экологические особенности региона влияют на ход эволюционного процесса в местной популяции. В частности, развиваются и закрепляются такие биопсихосоциальные свойства, которые обеспечивают наилучшее приспособление к окружающей среде по типу «стайеров» (Казначеев В. П., 1980), а невыгодные с точки зрения адаптации к суровым условиям жизни свойства личности, наоборот, утрачиваются или урежаются (Аксенов М. М., W96).

Важным компонентом общественного здоровья россиян становится состояние психической деятельности подрастающего поколения, именно оно должно определять вектор и основные приоритеты государственной политики в стране и в отдельных ее регионах, в том числе регионе Сибири. Проблемы индивидуального и семейного благополучия в последние годы приобретают первостепенное значение, поскольку общество продолжает пребывать в зоне демографического кризиса, в состоянии пугающей бездуховности, растущей депопуляции населения. Альтернативой этому может служить социально-экономическая регенерация общества , поскольку психическое здоровье детей и подростков следует рассматривать в контексте ключевых показателей социального благополучия в обществе и изучать с помощью современных научно-методических подходов, среди которых одними из главных являются региональный и этнокультуральный. Лавинообразный рост показателей детской беспризорности и безнадзорности объясняется последствиями микросоциального кризиса, который переживает российская семья. Это делает чрезвычайно актуальной проблему социального сиротства, охраны психического здоровья участников педагогического процесса (в цепочке «родитель – ребенок - педагог»), работы по психотерапии детского и подросткового возрастов. Важным звеном в этой деятельности является формирование гуманного отношения к человеку.

Гуманизм - это система воззрений, признающая ценность человека как личности, его право на свободу, счастье, развитие и проявление всех способностей. Гуманизм считает благо человека критерием оценки социальных явлений, а принципы равенства, справедливости, человечности - желаемой нормой. Нравственное воспитание должно занимать центральное место в общей системе становления личности. Ключевой целью нравственности, по И. Бентаму, является достижение наибольшего счастья для наибольшего числа людей.

Уровни здоровья человека, по В. Д. Трошину (2000), предусматривают его распределение в следующих структурах: духовное здоровье, понимаемое как позитивные ценностные ориентации индивидуальности и личности, или здоровый дух; нравственное здоровье, определяемое как позитивные поступки, поведение, способ жизни и характер деятельности здоровый, или образ жизни; нервно-психическое здоровье и соматическое здоровье (здоровое тело). С другой стороны, стадии развития нездоровья протекают в соответствующих диадах: духовное здоровье (духовные ценностные ориентации) - духовное нездоровье (бездуховные ценностные ориентации); нравственное нездоровье (безнравственные поступки, поведение, способ жизни и характер деятельности); нервно-психическое и соматическое здоровье (здоровое тело) – нервно-психическое и соматическое нездоровье (нездоровое тело).

Социальные процессы в современном обществе носят преимущественно негативный характер, недаром в лексиконе видных социологов все чаще употребляются такие термины, как дезинтеграция, дестабилизация, депопуляция, деградация. Разрушение традиционной семьи в конце XX века японский социальный психолог Френсис Фукаяма назвал «великим разломом», значительно уменьшившим радиус доверия между людьми. Наступает пора осмысленных действий по преодолению этих негативных тенденций. С этой целью используется множество психотерапевтических методов и приемов, однако в контексте нашей темы затронем лишь отдельные из них.

Арттерапия в виде использования художественного творчества и иных форм экспрессии обычно применяется с терапевтической целью и включает визуальные виды искусства: танцедвигательную терапию, драматерапию, сказ-котерапию, маскотерапию, артсинтезтерапию и др. Она формирует отношение к жизни с ее проблемами и «зигзагами судьбы», умение видеть многообразие способов и средств достижения цели, развивает скрытые до сих пор способности к творческому решению сложных жизненных задач, не ожидая «вдохновения» или особых условий для творчества. Интеграция различных психических функций задействует весь потенциал человека для целенаправленной реконструкции личности. Человек открывает общие закономерности творческого процесса как в искусстве, так и в жизни, и постепенно два понятия соединяются в одно – искусство жить, т. е. умение складывать из мозаики событий, явлений, представлений цельную картину окружающего мира, вносить порядок в хаос и сделать из него нечто, имеющее смысл.

Ландшафтотерапия, или пейзажетерапия, основана на том, что живописный пейзаж поднимает настроение, возвышает душу человека, снимает стресс, отвлекает от тяжелых переживаний. Те, кто живет среди природы, используют этот лечебный фактор, хотя нередко и не подозревают о его целебном воздействии. Известно, что более 50 % населения земного шара подвержено разрушительному влиянию многочисленных стрессов, страдают расстройствами сна. Стресс разрушает иммунную систему человека, вызывает преждевременное старение организма.

Природотрудотерапия направлена на укрепление здоровья в процессе умеренной дозированной работы на лоне природы: в саду, аптекарском огороде, аптеке на окне, зимнем лечебном саду. В любую погоду труд на свежем воздухе укрепляет и поддерживает здоровье людей. Диапазон их толерантности к различным факторам среды, а следовательно и к различным невзгодам, гораздо шире, чем у людей, отвергающих труд и красоту природы. Учащиеся школы своим трудом создают школьный двор, зимний лечебный сад. В процессе работы, выполняя всевозможные движения с участием различных органов и мышц, человек занимается кинезитерапией (лечение движением). Различные виды работ помогают из излечивать разные заболевания.

Эстетотерапия – лечение красотой, в том числе красотой природы. Красота вдохновляет и возвышает, пробуждает лучшие человеческие чувства, приобщает к высокому и вечному и одновременно отвлекает от мелочного и пошлого. Она облагораживает людей, делает их добрыми и чуткими, счастливыми и милосердными. Красота успокаивает и бодрит, врачует тело и душу. Любуясь красотой природы, ища отдохновения от повседневной суеты и невзгод, человек инстинктивно находит лекарство от мрачных мыслей, подавленного состояния, раздражения, стресса, бессонницы, утомления и других расстройств. Умение поддерживать хорошее настроение также необходимо человеку, как и умение пользоваться предметами личной гигиены.

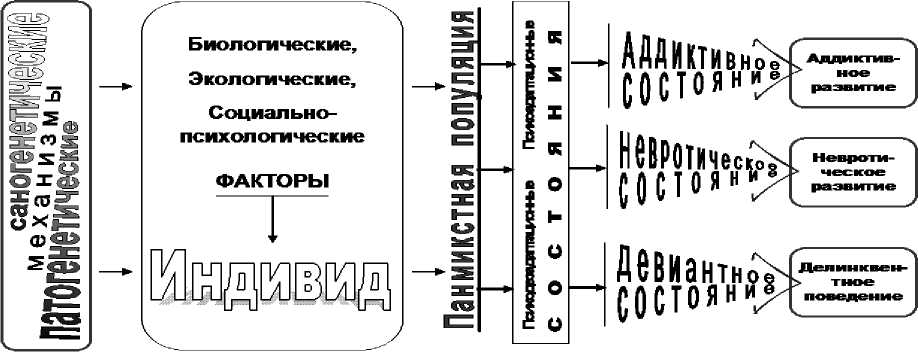

На основе полученного клиникопатогенетического материала нами (Семке В. Я., 2001) выдвинута гипотеза о родстве пограничных и аддиктивных состояний, устанавливаемом как на этапах их раннего формирования (по механизмам «невротизации» населения), так и последующей клинической динамики. Такого рода трактовка подводит исследователя не только к пониманию этиологии и патогенеза указанных психопатологических явлений, но и к выбору направленной, комплексной, патогенетической терапии, реабилитации и превенции. Степень выраженности и клиническое проявление девиаций личности весьма вариабельны, однако в контексте нашего исследования наиболее важно выявление пре-морбидного персонологического варианта.

Из вышесказанного естественным образом проистекают три организационных принципа практической деятельности: обеспечение здоровья, защита здоровья, превентивный сервис. В основе первой концепции лежит развитие стандартов здорового образа жизни, физической активности, планирования семьи, укрепление душевного здоровья (улучшение социальной поддержки, идентификация проблем первичных служб, предотвращение стрессов, депрессий, самоубийств, преодоление агрессивного поведения). Вторая концепция направле- на на группы населения и связана с изменениями в окружающей их среде с помощью технических приемов, законодательства – прежде всего по снижению риска от внешних воздейст вий, радиации, заражения воды, воздуха и т.д.

Схема

Третья концепция охватывает превентивные и медицинские службы, нацеленные непосредственно на предотвращение нервнопсихических нарушений (консультации, скрининг, иммунизация) в различных демографических, этнических, производственных подгруппах. Успешная реализация этих концептуальных подходов на нынешнем этапе развития научной мысли сопряжена, помимо громадных материальных затрат, с мобилизацией нравственных и идеологических усилий, с преодолением серьезных трудностей методологического порядка, с которыми мы все еще сталкиваемся. Поиск выхода из идеологического тупика и утверждение объединяющей идеи, несомненно, имеет свое преимущество, поскольку может стать важной исторической силой, цементирующей индивидуальную и общественную нравственность. Правота такого рода позиции отстаивается в последнее время «человеком из провинции», Губернатором Томской области В. М. Крессом3, который утверждает, что «наша духовность и нравственность проходят сегодня экзамен на зрелость» и навязывать эту общенациональную идею сверху, «какой бы красивой она ни была, бесполезно». Главными ценностями, без которых не обойтись современному обществу, могут стать «свобода, сопряженная с ответственностью», справедливость, патриотизм, ненасилие, семья, образование, «экология природы и человеческой души».

Отсюда проистекает главная задача психиатров, наркологов и психотерапевтов на современном этапе развития медицинской науки – помочь людям реорганизовать себя, «пытаясь соединить в одной и той же рациональной пер- спективе дух и материю. Но нигде также не проявляется столь ощутимо настоятельная необходимость перебросить мост между двумя берегами нашего существования – физическим и моральным, если мы хотим, чтобы духовная и материальная стороны нашей деятельности оживили друг друга» (П. Тейяр де Шарден). Своеобразие человеческой психологии определяется как его внутренними духовными установками, так и условиями социального окружения. По мнению русского мыслителя Питирима Сорокина: «Насилие, ненависть и несправедливость никогда не смогут сотворить ни умственного, ни нравственного, ни даже материального царствия на земле». Нам надо постепенно внедрять в сознание людей абсолютную ценность личности – «не индивида, как фрагмент человечества, а именно личности, которая может творчески соотноситься с другими личностями…» (Антоний Сурожский). Именно с целью достижения и упрочения особого вида «социального капитала», коим является психическое здоровье молодых россиян, Президент России В. В. Путин выделил основной приоритет нового тысячелетия, делая акцент на том, что это «не битва идеологий, а острая конкуренция за качество жизни, национальное богатство и прогресс».

Главный редактор В. Я. Семке