Нулевая обработка почвы на черноземах выщелоченных Красноярской лесостепи

Автор: Михайлова Зоя Ивановна, Ивченко Владимир Кузьмич

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 3, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучить влияние нулевой обработки почвы при длительном применении на засоренность и урожайность яровой пшеницы в условиях учхоза «Миндерлинское» Сухобузимского района. Исследование проводилось на землях учхоза «Миндерлинское» Сухобузимского района в 2017-2020 гг., выполнялось в севообороте со следующим чередованием культур: сидеральный пар - яровая пшеница - ячмень - кукуруза - яровая пшеница. Засоренность посевов проводилась количественновесовым методом с отражением видового состава сорняков в фазу кущения яровой пшеницы и перед уборкой в 6кратном повторении рамкой 0,25 м2. Учет урожая проводился по методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Математическая обработка результатов исследования проводилась по методике дисперсионного анализа. В борьбе с однодольными и двудольными сорняками применяли баковую смесь «Пума супер 100» + «Секатор». Объектом исследования являлась яровая пшеница сорта Новосибирская 15. Почвенный покров представлен черноземом выщелоченным, среднемощным, с содержанием гумуса в пахотном слое до 8,0 %. При трехлетних систематических приемах прямого посева яровой пшеницы в мульчирующий слой продуктивность культуры ниже общепринятой технологии по неудобренному фону на 0,9-2,2 ц/га, по удобренному фону - на 2,7-8,9 ц/га. Причем снижение урожайности увеличивается от первого года к третьему по обоим фонам. В 2020 г. (четвертый год исследований) урожайность яровой пшеницы, возделываемой при прямом посеве, самая высокая. По неудобренному фону она составила 24,1 ц/га, что ниже общепринятой технологии на 4,1 ц/га. По удобренному фону урожайность 33,4 ц/га, что выше отвальной вспашки на 0,8 ц/га.

Обработка почвы, яровая пшеница, прямой посев, сорные растения, видовой состав сорняков, урожайность

Короткий адрес: https://sciup.org/140254769

IDR: 140254769 | УДК: 633.11:632.523 | DOI: 10.36718/1819-4036-2021-3-57-63

Текст научной статьи Нулевая обработка почвы на черноземах выщелоченных Красноярской лесостепи

Введение . Механическая обработка почвы – самый древний и распространенный вид работы в сельском хозяйстве. Как по назначению, так и по трудоемкости она всегда занимала в земледелии первое место. Без обработки почвы невозможно было бы и возникновение самого земледелия. На ее проведение затрачивается колоссальное количество энергии [1].

Использование большого количества энергетических ресурсов оправдывается, если обработка почвы проводится в соответствии с требованиями культур, с учетом почвенных и климатических особенностей.

Наиболее сильной стороной механической обработки является универсальность ее действия на почву, растения и окружающую среду. Это плодородие почв, создание благоприятных условий для лучшего развития посевов и их защита от губительного влияния отрицательных факторов (сорняков, болезней, вредителей, эрозии), которое нарастало в ходе многовековой истории земледелия.

В настоящее время в условиях интенсификации земледелия, широкого применения разнообразных удобрений, химических средств защиты посевов обработка почвы продолжает оставаться фундаментальной основой земледелия, хотя не только орудия, но и многие приемы работы и последовательность их выполнения стали другими [2].

Известный английский ученый Э. Рассель (1955) в результате многолетних исследований пришел к выводу, что вспашка в сравнении с другими видами обработок обеспечивает более высокий урожай, если она способствует более эффективной борьбе с сорняками. Необходимость вспашки многие исследователи объясняют улучшением аэрации и водопроницаемости, подготовки семенного ложа, улучшением воздушного и водного режима почв.

Однако вспашка не всегда обеспечивает борьбу с сорняками, защиту почв от эрозии, улучшение водного режима, особенно в открытой лесостепи и степи. В этих природно-климатических зонах создаются предпосылки к сокращению затрат механической энергии на обработку почвы, т. е. на ее минимизацию. Борьба с засоренностью полей может быть переложена в большей мере на гербициды, а питание растений – на удобрения [3]. Основной почвенный покров этих зон представлен черноземами. Если основными технологическими операциями при обработке почвы являются крошение, рыхление и перемешивание обрабатываемого слоя, то у чернозема выщелоченного равновесная плотность сложения близка к оптимальной для многих сельскохозяйственных культур. Кроме того, он имеет хорошие агрофизические показатели плодородия. Здесь видны огромные экономические (меньше рабочей нагрузки, выше прибыль) и экологические (контроль эрозии, улучшение плодородия почв) преимущества «новых» беспахотных ресурсосберегающих технологий, что было отмечено в трудах русского ученого агронома И.Е. Овсинского. Результаты глубоких и столь перспективных для настоящего времени исследований были опубликованы им еще в 1899 г. в Киеве. Много работ по раскрытию роли органической мульчи на поверхности поля предложены также русскими учеными Д.И. Менделеевым и П.А. Костычем.

Цель исследования : изучение влияния нулевой обработки почвы при длительном применении на засоренность и урожайность яровой пшеницы в условиях учхоза «Миндерлинское» Сухобузимского района.

Материалы и методы исследования . Исследование проводилось на землях учхоза «Миндер-линское» Сухобузимского района в 2017–2020 гг., выполнялось в севообороте со следующим чередованием культур: сидеральный пар – яровая пшеница – ячмень – кукуруза – яровая пшеница.

Исследование проводилось в звене севооборота: сидеральный пар – яровая пшеница [4, 5].

Для изучения влияния различных приемов основной обработки почвы на засоренность и урожайность яровой пшеницы был заложен полевой опыт. Варианты основной обработки почвы показаны в таблице 1.

Таблица 1

|

Вариант технологий |

|

|

Вспашка |

Без основной обработки |

|

Операции по обработке почвы |

|

(без аммиачной селитры и с аммиачной селитрой 1 ц/га) |

(Агратор 4,8) (без аммиачной селитры и с аммиачной селитрой 1 ц/га) |

|

Операции по уходу за посевами |

|

|

Опрыскивание гербицидом «Пума супер 100» + «Секатор» |

|

|

Уборка |

|

Основная обработка почвы при производстве яровой пшеницы по сидеральному пару

Проводились учеты и наблюдения:

-

1. Засоренность посевов проводилась количественно-весовым методом с отражением видового состава сорняков в фазу кущения яровой пшеницы и перед уборкой в 6-кратном повторении рамкой 0,25 м2.

-

2. Учет урожая проводился по методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур.

-

3. Математическая обработка результатов исследований проводилась по методике дисперсионного анализа [6].

В борьбе с однодольными и двудольными сорняками применяли гербицид «Пума супер 100» + «Секатор». Объектом исследования являлась яровая пшеница сорта Новосибирская 15. Почвенный покров представлен черноземом выщелоченным, среднемощным, с содержанием гумуса в пахотном слое до 8,0 %. Вегетационные периоды по тепло- и влагообеспеченности в годы исследования значительно отличались от среднемноголетних показателей (табл. 2).

Таблица 2

|

Месяц |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

2020 г. |

Среднемноголетнее значение |

|||||

|

Осадки, мм |

Ср.t, ° С |

Осадки, мм |

Ср.t, ° С |

Осадки, мм |

Ср.t, ° С |

Осадки, мм |

Ср.t, ° С |

Осадки, мм |

Ср.t, ° С |

|

|

Май |

28,4 |

10,9 |

29,0 |

8,1 |

8,4 |

9,7 |

51,8 |

14,0 |

39,8 |

9,0 |

|

Июнь |

20,5 |

20,4 |

29,1 |

20,6 |

74,1 |

18,7 |

103,0 |

16,3 |

52,0 |

17,5 |

|

Июль |

78,9 |

19,5 |

32,5 |

18,5 |

45,4 |

19,5 |

58,3 |

19,6 |

69,7 |

19,1 |

|

Август |

81,2 |

16,9 |

20,7 |

18,4 |

68,9 |

18,9 |

51,6 |

18,1 |

64,6 |

16,0 |

Метеоусловия в период вегетации яровой пшеницы

Майская погода в 2020 г. отличалась высокой среднесуточной температурой воздуха и обильными осадками, что способствовало появлению дружных всходов по всем вариантам. Метеоусловия мая в 2017-2019 гг. практически не различались от многолетних показателей. Июнь в 2020 г. опять же был дождливым, но более прохладным в отличие от других лет. В 2017-2018 гг. июнь отличался засушливыми условиями и повышенными среднесуточными температурами воздуха в сравнении с многолетними условиями. Метеоусловия июля в 2017 и 2020 гг. – на уровне многолетних климатических показателей, а в 2018–2019 гг. июль отличался засушливыми условиями.

К моменту кущения яровой пшеницы было выявлено 8 видов сорных растений из 6 семейств (табл. 3).

Таблица 3

|

Вид сорняка |

Основная обработка почвы |

|||||||

|

вспашка (контроль) |

прямой посев |

|||||||

|

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

|

|

Cirsium arvense Scop . Осот розовый |

0/0 |

1/0 |

1/0 |

0/2 |

2/2 |

4/3 |

5/4 |

4/3 |

|

Convolvulus arvensis L. Вьюнок полевой |

3/4 |

2/3 |

5/0 |

2/5 |

5/6 |

5/6 |

6/10 |

8/8 |

|

Erodium cicutarium Подмаренник цепкий |

20/30 |

1/25 |

30/40 |

3/7 |

33/31 |

7/20 |

35/50 |

6/10 |

|

Echinochloa crusgalli Просо куриное |

15/16 |

5/15 |

53/29 |

40/35 |

50/25 |

26/25 |

31/30 |

28/19 |

|

Taraxacum vulgare L. Одуванчик |

0/0 |

0/0 |

0/0 |

0/1 |

0/0 |

1/0 |

4/4 |

5/5 |

|

Cannabis ruderalis Конопля сорная |

3/0 |

0/1 |

2/2 |

6/3 |

1/0 |

2/5 |

3/2 |

12/6 |

|

Caleopsis bifida Boenn Жабрей, или пикульник двураздельный |

3/2 |

2/3 |

2/2 |

5/5 |

5/4 |

4/6 |

6/3 |

13/7 |

|

Avena fatua L. Овсюг обыкновенный |

5/5 |

6/5 |

5/5 |

7/6 |

6/5 |

7/7 |

7/7 |

16/9 |

|

Всего |

49/57 |

17/52 |

98/79 |

63/64 |

102/71 |

56/72 |

97/110 |

87/67 |

|

НСР 095 |

16/14 |

|||||||

Примечание : числитель – фон неудобренный; знаменатель – фон удобренный.

Количественный и видовой состав сорных растений в зависимости от основной обработки почвы, шт/м2

По неудобренному фону в наибольшей степени посевы культуры были засорены видами из семейства просовидных и маревых (просо куриное, подмаренник цепкий). Число видов этих двух семейств по годам составляли от 12,0 до 63,0 % от общего количества сорного компонента. Данные сорняки являются теплолюбивыми, и ко времени предпосевных и посевных работ проростки не появились, хотя среднемесячные температуры в мае были выше среднемноголетних показателей (кроме 2017 г.). Основная обработка почвы по-своему влияла на засоренность яровой пшеницы в фазе кущения. Наиболее чистыми посевы культуры были на варианте с отвальной вспашкой. Количественный состав по годам изменялся от 17 до 98 шт/м2. При прямом посеве засоренность выше первого варианта в 1,4–3,3 раза. Следует отметить, что в течение четырех лет при прямом посеве яровой пшеницы по сидеральному пару нет закономерности к увеличению сорняков. Скорее всего, количество сорняков в этот период изменялось от погодных условий второй половины мая и первой декады июня, а также засоренности предшественника.

На фоне применения аммиачной селитры (1 ц/га в физическом весе) общая засоренность в фазу кущения зерновых и видовой состав практически во все годы оставались на уровне с неудобренным фоном.

Минимализация затрат и энергосбережение, основанные на применении нулевых обработок почвы, требуют применения химических средств защиты от сорного компонента. В исследованиях в целях борьбы с однодольными и двудольными сорняками применялся гербицид «Пума голд» 1 л/га.

Таблица 4

|

Вид сорняка |

Основная обработка почвы |

|||||||

|

вспашка (контроль) |

прямой посев |

|||||||

|

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

|

|

Cirsium arvense Scop. Осот розовый |

0/0 |

0/0 |

0/0 |

0/0 |

0/0 |

0/0 |

1/2 |

1/1 |

|

Convolvulus arvensis L. Вьюнок полевой |

0/0 |

0/1 |

0/0 |

0/0 |

0/2 |

0/0 |

2/2 |

2/3 |

|

Erodium cicutarium Подмаренник цепкий |

0/0 |

0/0 |

0/0 |

0/0 |

2/3 |

0/0 |

0/0 |

0/0 |

|

Echinochloa crusgalli Просо куриное |

3/0 |

2/0 |

6/7 |

7/8 |

2/0 |

10/7 |

17/19 |

18/22 |

|

Taraxacum vulgare L. Одуванчик |

0/0 |

0/0 |

0/0 |

0/0 |

0/0 |

0/0 |

0/2 |

4/4 |

|

Cannabis ruderalis Конопля сорная |

0/0 |

0/1 |

0/0 |

0/0 |

0/0 |

0/0 |

0/0 |

0/0 |

|

Caleopsis bifida Boenn Жабрей или пикульник двураздельный |

0/0 |

0/0 |

0/0 |

0/0 |

0/0 |

0/0 |

0/0 |

0/0 |

|

Avena fatua L. Овсюг полевой |

0/0 |

2/0 |

4/2 |

3/4 |

0/0 |

2/0 |

0/0 |

0/0 |

|

Всего |

3/0 |

4/2 |

10/9 |

10/12 |

4/5 |

12/7 |

20/25 |

25/30 |

|

НСР 095 |

5/8 |

|||||||

Примечание : числитель – фон неудобренный; знаменатель – фон удобренный.

Видовой и количественный состав сорных растений в посевах яровой пшеницы после применения гербицида, шт/м2

По отвальной вспашке на неудобренном фоне общее количество малолетних сорных растений к уборке по годам колебалось от 3 до 10 шт/м2, что ниже ЭПВ. Многолетние сорняки отсутствовали. При прямом посеве в первые два года засоренность к уборке культуры оставалась на уровне 4–12 шт/га. На третий и четвертый год посева культуры в необработанную стерню количество сорняков к уборке возрастает. В эти годы здесь наблюдается засоренность осотом розовым и вьюнком полевым.

Удобренный фон при отвальной вспашке на засоренность культуры к уборке значения практически не имел. Основными засорителями были: просо куриное и овсюг обыкновенный. Минимальная обработка почвы мало влияла на засоренность удобренного фона в первые два года. Прямой посев культуры в необработанную стерню на третий и четвертый год по удобрен- ному фону приводит к увеличению засоренности. Также следует отметить, что прямой посев культуры на третий и четвертый годы приводит к появлению на полях осота розового, вьюнка полевого, одуванчика. Малолетний сорный компонент был представлен просовидными (табл. 4).

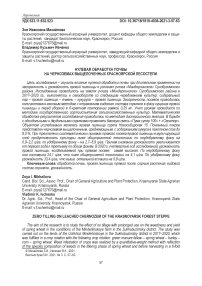

По ежегодной отвальной вспашке сидератов урожайность яровой пшеницы по годам без внесения азотных удобрений изменялась от 21,7 до 28,2 ц/га. При четырехлетнем, систематическом применении прямого посева яровой пшеницы в мульчирующий слой продуктивность ниже на 0,9–4,1 ц/га. Снижение урожайности по этой технологии наблюдалось до трехлетнего применения прямого посева. На четвертый год возделывания яровой пшеницы без основной обработки почвы урожайность увеличилась до 24,1 ц/га. Причем в 2020 г. продуктивность культуры была самой высокой за четыре года исследования (рис. 1).

Рис. 1. Основная обработка почвы и урожайность яровой пшеницы по неудобренному фону

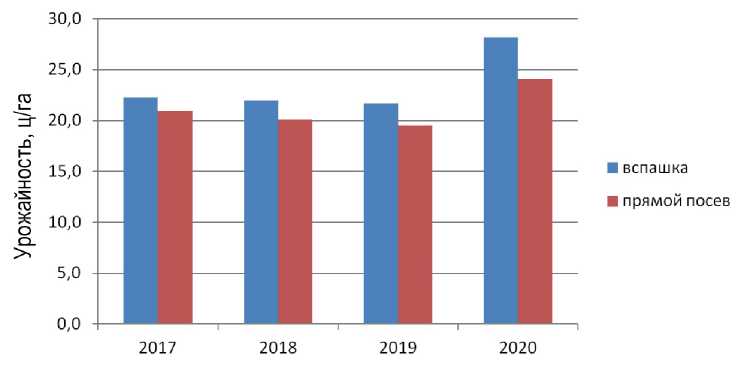

По удобренному фону урожайность культуры независимо от основной обработки почвы выше (кроме 2019 г. – прямой посев). Снижение урожайности по этой технологии, также как и в первом случае, наблюдалось до трехлетнего применения прямого посева. На четвертый год возделывания яровой пшеницы без основной обработки почвы урожайность увеличилась до 33,4 ц/га и была самой высокой за все годы (рис. 2).

■ вспашка

■ прямой посев

Рис. 2. Основная обработка почвы и урожайность яровой пшеницы по удобренному фону

Выводы. При длительном применении прямого посева (четырехлетнем) яровой пшеницы увеличения засоренности в весенне-летний период по фонам не отмечено. В свою очередь, по этому варианту видна тенденция к некоторому увеличению многолетних сорных растений на третий и четвертый год. Гербицидная прополка культуры по-своему повлияла на засоренность посевов к уборке. Посевы при отвальной вспашки засорены незначительно. При прямом посеве на третий и четвертый год количество сорных растений возрастает. Из малолетних сорных растений наиболее распространенным являлось просо куриное (Echinochloa crusgalli). В эти годы отмечена засоренность многолетними сорными растениями одуванчиком (Taraxacum vulgare L.), осотом розовым (Cirsium arvense Scop) и вьюнком полевым (Convolvulus arvensis L.). При трехлетних систематических приемах прямого посева яровой пшеницы в мульчирующий слой продуктивность культуры ниже общепринятой технологии по неудобренному фону на 0,9–2,2 ц/га, по удобренному фону – на 2,7–8,9 ц/га. Причем снижение урожайности увеличивается от первого года к третьему по обоим фонам. В 2020 г. (четвертый год исследования) урожайность яровой пшеницы, возделываемой при прямом посеве, самая высокая. По неудобренному фону она составила 24,1 ц/га, что ниже общепринятой технологии на 4,1 ц/ га. По удобренному фону урожайность 33,4 ц/га, что выше отвальной вспашки на 0,8 ц/га.

Список литературы Нулевая обработка почвы на черноземах выщелоченных Красноярской лесостепи

- Ивченко В.К., Михайлова З.И. Влияние различных обработок почвы и средств интенсификации на продуктивность зерновых культур // Вестник КрасГАУ. 2017. № 4. С. 3-10.

- Ивченко В.К., Михайлова З.И. Некоторые пути снижения затрат ископаемой энергии на черноземах выщелоченных Красноярской лесостепи // Вестник КрасГАУ. 2019. № 4. С. 3-19.

- Кирюшин В.И. Минимализация обработки почвы: итоги дискуссии // Земледелие. 2007. № 4. С. 28-30.

- Ивченко В.К., Михайлова З.И., Филиппов А.Г., Кокин С.В. Влияние ресурсосберегающих технологий основной обработки почвы на засоренность посевов яровой пшеницы // Вестник КрасГАУ. 2020. № 3. С. 35-43.

- Михайлова З.И., Михайлов А.А., Вакуленко О.В. Влияние способов обработки почвы на продуктивность зерновых культур // Вестник КрасГАУ. 2016. № 4. С. 10-15.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 352 с.