О боспорской хронографиии боспорской археологии (опыт сравнительно-относительной хронологии городищ европейского Боспора периода «зрелого» эллинизма)

Автор: Масленников А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 238, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена дискуссионным вопросам хронографии и хронологиибоспорского государства в эллинистическую эпоху и в своих основных наблюдениях и выводах опирается на материалы многолетних раскопок автора в Крымском Приазовье. Здесь на значительной площади исследованы три сельских поселения типа городищ: Полянка, Крутой берег и Золотое Восточное. В целом полученный массовый археологический материал датируется второй третью III - началом I в.до н. э. Но приближающиеся к абсолютным даты отдельных, наиболее показательных в этом отношении и информативных, категорий находок (амфорные клейма,монеты, рельефная керамика) рисуют несколько более неоднозначную картину.Попутно рассматриваются некоторые методические и методологические проблемы анализа этих категорий археологического материала.

Боспорская хронография, хронология, сельские поселения, эпоха эллинизма, амфорные клейма, монеты, мегарские чашки, крымское приазовье

Короткий адрес: https://sciup.org/14328147

IDR: 14328147

Текст научной статьи О боспорской хронографиии боспорской археологии (опыт сравнительно-относительной хронологии городищ европейского Боспора периода «зрелого» эллинизма)

В этом несколько неуклюжем названии сделаны, как нам кажется, все необходимые оговорки. Во-первых, это не обобщающая статья по всем известным памятникам, точнее, поселенческим структурам данного региона. Впрочем, других в той или иной мере исследованных – именно этого времени на пространствах сельской территории европейского Боспора – пока практически нет. Во-вторых, в ней для соответствующих выводов привлечены не все уместные в таких случаях категории археологического материала. То есть об абсолютных (насколько это позволяет современный уровень наших знаний) датировках речь пока не пойдет. В-третьих, это не окончательный результат, а всего лишь некая предварительная «заготовка», своего рода промежуточный опыт, сравнение на уровне обобщения. И, наконец, последнее замечание, о котором нам уже приходилось писать или лучше сказать, делать оговорки неоднократно: «период эллинизма на Боспоре», что это и когда? Чтобы не повторяться, условимся, что здесь речь пойдет в основном о второй четверти III – рубеже II–I вв. до н. э. В мировом антиковедении термин «зрелый» эллинизм, действительно, никогда не употреблялся. Но указанное время как бы «среднее» между эпигонами и Митридатом Евпатором. Время, когда все основные принципы, явления, характерные черты и все остальное, что собственно и составляло эпоху эллинизма, вполне сформировались, проявились и закрепились. То есть, это своего рода «зрелость». Поэтому, вовсе не стремясь к оригинальности и не являясь специалистом в области эллинистической античности, все же позволю себе применить такое определение.

И еще. Обращаясь, насколько это вообще возможно, к боспорским хронологическим реалиям, сделаем отсылку читателя к прекрасному очерку боспорской хронографии, содержащемуся в недавно вышедшей монографии А. А. Завойкина (Завойкин, 2013. С. 502–540). Кратко сформулированные или поддержанные им положения сводятся к следующему. Все календарно-хронологические представления и соответствующую практику боспорские греки принесли из метрополий, в основном – из Милета. Собственно же локальное (а таковое господствовало очень долго) летоисчисление в архаической и классической Греции носило эпонимный или персонафицированный характер (от выбираемых на год архонтов, стратегов, пританов, победителей олимпийских и иных состязаний, жрецов в наиболее почитаемых храмах и т. п., а также царей, например в Спарте). (Не знаю, распространялось ли это на тиранов как «ранних», так и «поздних». – А. М.) Списки их, как известно, публично фиксировались. При этом местные (локальные) хроники ведут свое начало от столь же местных генеалогий, в том числе основателей – ойкистов. Попыткой (и относительно поздней) введения основ общегреческой хронологии явился отсчет времени по общепринятым годичным циклам (олимпиадам). По мнению А. А. Завойкина, счет лет при ранних Спартокидах (и Археанактидах?) велся (в рамках конкретного правления того или иного «династа») по именам жрецов самого влиятельного в Пантикапее, а вероятно, и на всем Боспоре Киммерийском культа и храма – Аполлона Врача. Но со временем, вернее, по мере становления некоего надполисного (общебоспорского) государственного образования должно было сформироваться (или быть сформировано целенаправленно) столь же общебоспорское летоисчисление. Скорее всего, оно далеко не сразу вытеснило локальные (полисные) «календари». Может быть, даже таковые продолжали бытовать продолжительное время, ибо еще весьма долго (до IV в. н. э., а то и позднее) в городах Боспора (всех или крупнейших?) сохранялись какие-то традиции полисной жизни, полисные институты, то есть хотя бы некоторые признаки гражданских общин. Что же касается «боспорской глубинки», вернее, обыденного бытия и сознания ее обитателей, то для каждого времени (исторической эпохи) и места (типа поселений) с учетом разного рода этнокультурных особенностей можно ожидать самых простых и естественных «точек отсчета». Они могли опираться как на воспоминания нескольких поколений, так и на более «глубинные пласты» и события, оставшиеся в памяти того или иного коллектива (общины), так сказать, на генетическом уровне2. Но это все теоретически и предположительно. На практике же об очевидном общегосударственном для Боспора летоисчислении можно говорить только с эпохи Митридата VI и то, видимо, не сразу. (Древнейшее пока эпиграфическое свидетельство – надпись «фанагорийских наемников» с указанием даты по понтийской (вифинской) эре, т. е., согласно разным точкам зрения, около 88 или 95 гг. до н. э. (Виноградов, 1991; Габелко, 2006. С. 139; Завойкин, 2013. С. 538–540). Нумизматические же материалы (золотой чекан Фарнака) фиксируют ее (эру) и того позже: около 50-х гг. до н. э. (Анохин, 1986. С. 76, 77). Возможно, Спартокиды и вели отсчет времени (вернее, своей власти) от основания династии: т. е. «по нашему» от 438 г. до н. э., а Археана-ктиды – от 480 г. А местный источник Диодора Сицилийского хотя и не был придворным в полном смысле этого слова, но уже оперировал «придворными категориями» времяисчисления. Еще более вероятно, что общебоспорская хронология начиналась от «коронации» Спартока III. Точная дата этого события, правда, не известна, но не исключено, что оно имело место непродолжительное время спустя после 297 г. до н. э. (Завойкин, 2013. С. 539). В постмит-ридатовскую эпоху таковая в форме понтийско-вифинской или уже боспор-ской «эры», синхронизируясь (но не подменяясь ими) с правлениями римских императоров, просуществовала до IV в. н. э., а то и дольше. Таким образом, общее направление развития в данном отношении очевидно: от частно-обыденного, традиционного многообразия к общегосударственной унификации, да еще с монархическим оттенком, подкрепленным в поздний период местной истории императорским авторитетом.

Теперь коснемся боспорской археологической хронологии. Исторические реконструкции той или иной глубины и достоверности, как известно, являются условно конечной и желанной целью всяких археологических изысканий. И проблема археологических датировок, а конкретнее – датировок тех или иных категорий находок, комплексов, слоев и, наконец, памятников имеет при этом принципиальное значение. Археология и хронология взаимосвязаны и взаимообусловлены, и, подчеркнем, объективное и субъективное здесь выступает достаточно очевидно.

Так называемая частная, вещеведческая хронология в своем саморазвитии время от времени «озирается» на известные исторические даты. Да и более общие, сделанные на основании только археологического материала хронологические выводы, как правило, вольно или невольно кореллируются с ними. Исследователь сплошь и рядом склонен трактовать открытое им с оглядкой на «летописные» исторические события и даты. О том, насколько при этом велик элемент не просто случайности, но и прямой исторической погрешности, говорилось уже давно и неоднократно. Ведь историческая канва, на которую археолог пытается нашить свою информацию, сама по себе очень прерывиста, и ячейки ее чем глубже в прошлое, тем крупнее. Применительно же к античному

Боспору мы и вовсе располагаем отнюдь не многочисленными абсолютными историко-хронологическими реперами, к тому же расставленными на протяжении его тысячелетнего бытования Боспора весьма неравномерно. Отсюда неизбежность не столько относительной достоверности, сколько вообще гипотетичности всяких собственно исторических реконструкций. Между тем все увеличивающийся объем нового археологического материала настоятельно требует такой интерпретации и своего места в общебоспорской событийности. В качестве примеров сошлемся на становящиеся все более многочисленными материалы, свидетельствующие о неких, видимо, достаточно значительных по масштабам негативных событиях, затронувших античные поселения по берегам Киммерийского Боспора (еще вне рамок общего государства) около рубежа второй – последней третей VI в. до н. э., а также примерно полвека спустя. А затем (уже касаясь единого государства) – через два с небольшим – и около трех с половиной веков. В этом же ряду стоят, все более тесно, археологические подтверждения местных природных катастроф. Только в доримское время их предполагается не менее трех, не считая известного землетрясения 63 г. до н. э., о котором мы узнали благодаря исторической случайности (смерть Митридата), да и то, в общеисторическом контексте. А сколько таких «реперных» дат кануло в вечность!

И в этой связи нельзя не обратиться к некоторым археологическим наблюдениям хронологической направленности. Нам уже приходилось говорить, и, кажется, не напрасно, об особом значении исследования достаточно представительных по своей сохранности, площади и количеству массового материала, но относительно несложных и недолговременных в плане общей стратиграфии и датировки памятниках сельской территории. Прежде всего, это поселения, время бытования которых приходится как раз на наименее известные и исследованные периоды местной истории. В самом деле, в боспорских городах соответствующие слои и находки хотя в той или иной степени и фиксируются, но целостной и в достаточной степени масштабной картины выявить на их основании трудно. Это происходит в силу целого ряда обстоятельств, известных каждому полевику-антиковеду. Относительно однослойные же поселенческие структуры выявлены, да, собственно, и вообще возможны, за редким исключением (например, «город» Савроматий, существовавший с конца II по примерно середину III в. н. э.), лишь на пространствах ближней или дальней хоры. Даже там, где ситуация со стратиграфией и строительными периодами неоднозначная, она предполагает и лучшую сохранность построек, и более ясные и узкие хронологические «границы» слоев. Да и всякого рода потрясения на них в силу всего только что сказанного фиксируются легче. К тому же сельская округа, особенно ее окраины, была наиболее «чувствительной» ко всем сопредельным событиям и влияниям.

Следующий момент связан с характером разного рода перемен, изменений, которые и составляют, как принято считать, суть времятечения. Иными словами, одни из них как бы протяженны во времени и хронологически фиксируются нечетко, вернее – неконкретно, в относительно широком диапазоне. Историческая хронология, как правило, их не отмечает или, лучше сказать, не замечает. Например: смена доминанты типа хозяйствования (форм собственности, поселен- ческих структур и т. п.). Прекрасный пример этого демонстрирует эволюция организации боспорской хоры, как «дальней», так и «ближней», со всеми соответствующими переменами на ней. Это все не столько события, сколько процесс. И если он не сопровождается какими-то яркими общественно-историческими проявлениями вроде военных или природных катастроф, или массовых народных выступлений (например, братьев Гракхов в Римской республике), то и не оставляет следа в хронографии. Хотя эти глубинные процессы и определяют в итоге общий ход истории, тип государственности, форму правления и т. п.

Иное дело – некие одноразовые, скоротечные (или не очень) события-потрясения положительного или, чаще, отрицательного свойства (войны, победы или поражения, землетрясения, смены династий и т. п.). Тут как раз все крепко запечатлевается в сознании и памяти населения; что называется, попадает в историю и служит для нас точками отсчета.

И здесь, касаясь собственно боспорской хронологии и периодизации (последняя – суть, как бы обобщение только что сказанного), мы увидим всего лишь несколько более или менее четких, основополагающих вех, увязанных с общеантичной хронографией и хронологией и воспринимаемых нами в привычных годах «до» или «после». Небезынтересно, в том числе в плане методологии исследования, посмотреть, как все они соотносятся с данными современной археологии и, наоборот: некоторые археологические реалии – с хронологией. (Например, редкие известные нам даты основания городов и соответствующий археологический материал с учетом т. н. «эффекта бабушкиного сервиза».) Гораздо более счастливое исключение – известное землетрясение 63 г. до н. э. Но и здесь в археологическом отношении ясность не столь очевидная. Ведь более или менее однозначно и точно продатировать то, что можно связать с этой катастрофой, пока не удается даже на тех памятниках, где, казалось бы, для этого есть максимально благоприятные условия и имеются разного рода наблюдения и признаки. Этому мешает знакомая всем широта (хотя медленно, но все же сужающаяся) принятых частно-вещеведческих датировок. Прекрасный пример такого полигона – городище Полянка, датировка которого вроде бы ограничена I в. до н. э. и даже немного ýже. Но и тут с полной уверенностью, исходя из стратиграфии и иных моментов, трудно сказать: что именно из соответствующих артефактов и аномалий можно отнести к 63 г., а что к аналогичным катастрофам, случившимся несколько ранее, или позже. На других памятниках ситуация и того менее «узкочитаемая» и однозначно интерпретируемая (Пантикапей, Нимфей, Мирмекий, Китей, некоторые городища сельской округи европейской части Боспора). В не меньшей степени все это относится и к периоду около середины – третьей четверти III в. н. э., т. е. ко времени, когда всякого рода катаклизмов и потрясений в местной (да и в общесредиземноморской) истории было предостаточно. Отделить и точно датировать их антропогенные и (или) природные следы вообще крайне непросто и спорно. Еще один яркий пример – события воцарения на Боспоре римского ставленника Полемона. С ними принято связывать целый ряд объектов, точнее, их состояния, на Тамани и в Восточном Крыму, а также археологически установленный факт разрушения Танаиса. Последнее обстоятельство, как известно, имеет прямое письменное подтверждение, указывающее если и не на точную дату, то на «виновника» этого события. Прочие же артефакты и наблюдения в данном контексте являются всего лишь более или менее удачными объяснениями. И абсолютной даты, исходя из археологии, для них, кажется, еще не получено. (Это время в истории Боспора также было смутным, и некие локальные катастрофы вполне могли иметь место с периодичностью всего в несколько лет.) Пожалуй, самый «безукоризненный» пример узкой датировки и удачного соотношения исторического события и археологических реалий – слой пожара и разрушения 44–45 гг. н. э. на городище Артезиан (раскопки Н. И. Винокурова) (Сапрыкин и др., 2014). Но и тут вроде бы имеются нумизматические сложности, не говоря уже о том, что восстановление утраченного текста «Истории» Тацита, видимо, навсегда или до счастливой случайности останется только в разной степени вероятной гипотезой. О прочих примерах совпадения археологических аномалий и исторической событийности говорить и подавно следует крайне осторожно. Здесь возможностей археологии еще явно недостаточно. По крайней мере, на уровне методики и предметной хронологии ее сегодняшнего дня.

Наконец, особая тема: датировка находок вне контекста всякого или соответствующего им культурного слоя, а также в местах особо специфических, например, святилищах и погребениях. Первое приобретает значение в свете известных всем обстоятельств (массовое ограбление объектов культурного наследия, в том числе памятников археологии, в последние два десятилетия, в том числе вследствие бесконтрольного использования металлодетекторов) и требует особой методики работ. Второе также хорошо знакомо всякому специалисту-полевику и является нередко сложно или вообще неразрешимой задачей. Третье – реалии, но реалии еще не только малоизученные, но и не всегда обращающие на себя внимание.

Значит ли все это, что разного рода временные (хронологические) гипотезы и предположения не являются историческими интерпретациями? Вовсе нет. Всякий исследователь имеет на это право. Только это все за редчайшим исключением будет как бы виртуальная история. Впрочем, с этим никто и не спорит.

В пояснение к прозвучавшему тезису о «выгодной» с точки зрения относительной и абсолютной хронологии специфике части (и немалой) поселенческих памятников сельской территории античных государств, в том числе и Боспо-ра, остановимся на некоторых самых общих и свежих примерах из Восточного Крыма.

В последнее время уже неоднократно и многими исследователями отмечался наш практически повсеместный общеисторический и чисто археологический пробел в отношении вышеуказанного периода – т. н. зрелого эллинизма на Бос-поре, то есть примерно с конца первой трети III в. до н. э. по конец II в. до н. э., или рубежа двух последних веков до Рождества Христова. Вряд ли вызовет возражение и утверждение о том, что культурные напластования и строительные остатки соответствующего времени на городских памятниках по разным причинам сохранились неодинаково хорошо, нередко труднодоступны, изучены по большей части неравномерно, неполно, местами выявляются с трудом, подчас малоинформативны в том или ином отношении или вовсе фактически отсутствуют. Разумеется, есть и обратные примеры: Нимфей, Мирмекий, Пор-фмий. Но почти везде мы имеем дело с многослойностью, точнее – сложной и, если так можно сказать, хронологически протяженной стратиграфией, что в немалой степени затрудняет саму хроно-историческую идентификацию данного периода в общем археологическом контексте того или иного памятника. Понятное дело, те из них, которые, так сказать, по определению имеют более узкую общую датировку в силу относительно недолгого бытования, а следовательно, и менее сложную и запутанную стратиграфию, гораздо более привлекательны и показательны.

Вот почему несколько последних лет Восточно-Крымская экспедиция ИА РАН специально посвятила раскопкам трех таких, как представляется, наиболее перспективных объектов на территории Караларского побережья Керченского п-ова. В сущности, их исследование продолжает наши многолетние изыскания на местных, но несколько более ранних и по-своему также очень информативных, эталонных памятниках, связываемых с т. н. царской хорой европейского Боспора эпохи первого расцвета этого государства (усадебные комплексы Генеральское-западное, Бакланья скала и др.). Не останавливаясь на целом ряде закономерно возникающих или возможных при этом вопросов (тема отдельного рассмотрения), подведем в данном случае лишь, как отмечалось выше, самые общие и предварительные итоги, относящиеся к поставленной проблематике.

Напомним, что все три базовых поселения располагаются в одном из наиболее примечательных в целом ряде отношений районов Крымского Приазовья, относительно недалеко друг от друга. Следуя в направлении с востока на запад, это: Полянка, Крутой берег и Золотое Восточное (Сююрташ). Должно также отметить, что данные памятники здесь не одиноки. Синхронные населенные пункты или слои известны и подвергались раскопкам на мысе Зюк (восточнее первого из упомянутых), а также на востоке мыса Казантип (много западнее последнего из них). Отдельные же или даже массовые находки и целые комплексы интересующего нас времени (правда, в основном не поселенческого, а сакрального характера) были обнаружены и исследованы еще в ряде мест Крымского Приазовья.

Первые два поселения были открыты и достаточно интенсивно раскапывались в середине 80-х гг. прошлого века. Третье – известно уже давно, и работы на нем велись в 1953, 1987 и 1989–1992 гг. Раскопки были возобновлены соответственно: в 2007, 2009 и 2010 гг. И основные, так сказать, статистические показатели на сегодняшний день (по итогам сезона 2014 г.) таковы. На поселении Полянка общей площадью примерно 0,60–0,65 га раскопано около 3370 м2 (1920 – после возобновления работ). Почти все строительные остатки и часть культурных напластований относятся в целом к I в. до н. э. Но им практически повсеместно предшествуют нередко очень мощные и насыщенные разнообразным материалом зольно-мусорные слои приблизительно еще двух веков. Среди находок, наиболее важных в качестве хроноиндикаторов, перечислим (помимо известных Полянкинских кладов) 43 медные монеты и 340 амфорных клейм. Первые (примерно наполовину) и вторые (за редчайшим исключением) относятся именно к интересующему нас периоду.

Поселение Крутой берег – несколько меньшей площади (0,45–0,5 га) также раскопано достаточно основательно: около 2200 м2 (750 – после возобновления работ). Из находок упомянем: 34 медные монеты и 253 амфорных клейм.

Самое большое городище – Сююрташ – занимает площадь около 1,5–1,8 га, из которых в разное время было раскопано в общей сложности 3320 м2 (1400 – в последние пять лет). Найдено 20 монет и 406 амфорных клейм.

Разумеется, в качестве датирующего материала чрезвычайно большое значение имеет самая массовая категория находок – амфорная тара, вернее, ее фрагменты. И таковые (естественно, профильные части) исчисляются многими сотнями. Но все знают, что типология и хронология амфорной тары примерно с середины III по конец следующего века и по сей день остается наименее разработанным разделом соответствующего направления исследований. Достаточно уверенно выделяется практически абсолютное большинство центров ее производства, которых, кстати, становится меньше (Синопа, Родос, т. н. Колхида, Косс, Книд, возможно, Гераклея – при абсолютном доминировании двух первых). Но чисто морфологические признаки перемен в формах тары, изготовленной в одних и тех же (даже ведущих) центрах, пока улавливаются с трудом. Сколько-нибудь обстоятельных изысканий на сей счет, по крайней мере, в отечественном, точнее – северопричерноморском, амфороведении нам не известно. Аналогично, задачей на будущее остается определение числа условно целых сосудов (амфор) для хотя бы приблизительного подсчета общего объема винного (что более вероятно) импорта на рассматриваемых памятниках и сравнения этого показателя с тем, что мы в настоящее время имеем в отношении местных же поселенческих структур предшествовавшего периода.

Следующий по значимости хроноиндикатор – амфорные клейма, естественно, связан с только что упомянутым и, пожалуй, на сегодняшний день является самым надежным и научно разработанным, при всех остающихся спорных вопросах и разночтениях. Сделаем и мы по этому поводу несколько замечаний, оговорив, что всякое решающее слово, основные выводы, разумеется, остаются за специалистами-клеймоведами.

Прежде всего, количественный показатель. Само по себе общее число клейм мало что значит, хотя бы исходя из самой простой посылки: чем больше копалось, тем больше находок. Но вот что любопытно: средний показатель насыщенности клеймами культурного слоя (соотношение количества клейм к раскопанной площади) на всех трех памятниках, при всех отличиях их культурных напластований индивидуальных отличиях в стратиграфии и генезисе, весьма близок: 0,1; 0,11 и 0,12 соответственно. Несмотря на всю спорность данного показателя и даже его целесообразность (что автор осознает), приведенные цифры, как нам кажется, вряд ли случайны. Много это или мало? Смотря, с чем сравнивать. Относительно синхронных слоев боспорских городов информации у нас нет. А вот для поселений (усадебных комплексов) «царской» хоры Приазовья (Бакланья скала, Генеральское западное и Генеральское западное (юго-западный склон)), т. е. для непосредственно предшествовавшей эпохи в этом же районе боспор-ской хоры, эти цифры следующие: 0,1; 0,34 и 0,1. Иными словами, за исключением во всех отношениях особо примечательного Генеральского западного, данный показатель на протяжении трех веков оставался как бы неизменным.

Впрочем, если рассматривать клейма как косвенный, неполный и не вполне точный, но, все же, некий оценочный критерий объема импорта в амфорной таре, то это не совсем так. Ведь известно, что практически все родосские амфоры, в отличие от подавляющего большинства прочих, имели клейма на обеих ручках. Вместимость их была в целом меньше, чем у тары других центров, особенно предшествовавшей им по времени. Между тем, как будет сказ но ниже, именно родосские амфорные клейма составляют вторую по численности группу среди керамических клейм на памятниках и в слоях интересующего нас периода, по крайней мере, применительно к сельской территории европейского Бос-пора. Так что до проведения соответствующих подсчетов собственно по амфорной таре вышеприведенное сравнение не вполне корректно в плане невольного сопоставления числа клейм и объема винно-масленного импорта. Тем не менее, некая статика насыщенности слоя вроде бы имеет место, но что именно за всем этим стоит (средняя и почти неизменная величина, натурного потребления вина местным населением или что-то еще), судить с уверенностью трудно. Проводить аналогичные сравнения с последующими эпохами не имеет смысла, хотя вино, конечно, продолжали пить.

Хронология распределения амфорных клейм – тема отдельных и, подчеркнем, глубоко специальных изысканий, на которые автор не претендует. Тут остается ждать. Отметим лишь попутно, что, опять-таки, в отличие от местных памятников IV–III вв. до н. э., черепичных клейм на рассматриваемых поселениях эпохи «зрелого» эллинизма не найдено вовсе. Да и обломки самих керамид буквально единичны. Но эти наблюдения к собственно хронологии отношения не имеют. Они, скорее, характеризуют всю эпоху. Однако вернемся к амфорным клеймам нашего собрания.

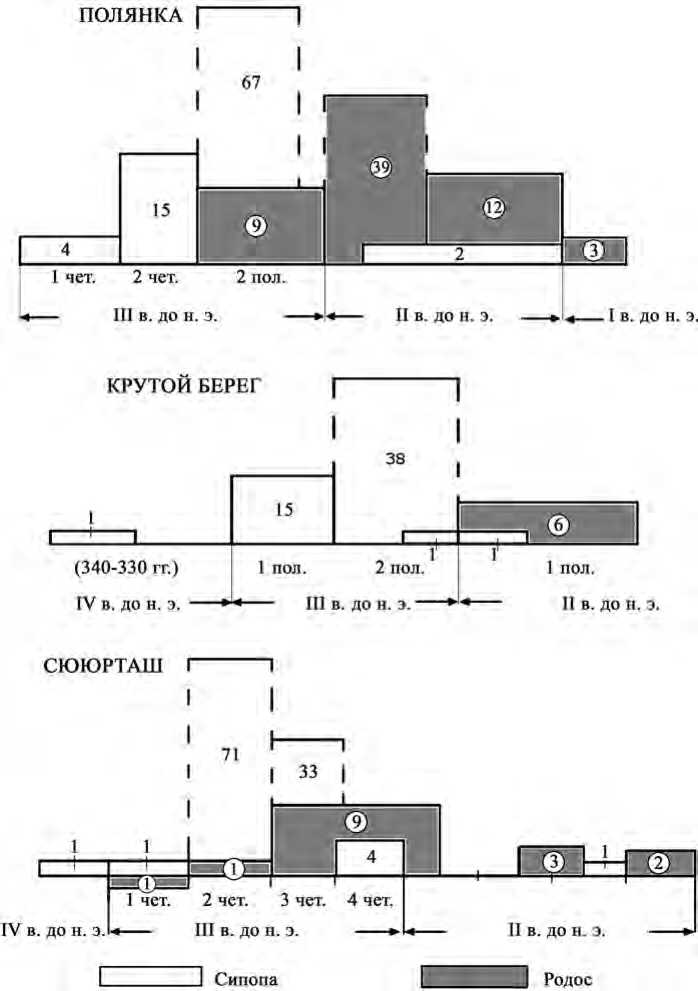

Естественно, велик соблазн привести хотя бы предварительные и неполные сведения о самых ранних и поздних из амфорных клейм. Для большей объективности остановимся на материалах рассматриваемых поселений, полученных за одинаковое и недавнее время (раскопки 2010–2014 гг.). Основную их часть и в целом, и по отдельности (по памятникам) составляют клейма Синопы, затем следует Родос и все прочие (Херсонес, Кос, Книд, Гераклея, Колхида и неизвестные центры) (рис. 1). Обращает на себя внимание известная близость диаграмм двух памятников: Крутой берег и Золотое восточное. Ниже мы еще вернемся к этому сравнению.

На Полянке из определенных (88 из 118 экз.) к самым ранним как будто относятся редкие (по 2 экз.) клейма 290/285 гг. и 280/275 гг. (Здесь и далее все датировки клейм приводятся исходя из определений, сделанных к. и. н. Н. Ф. Федосеевым, которому автор выражает самую искреннюю признательность. Естественно, его дальнейшая работа над всем соответствующим материалом (уточнения в прочтениях и датировках) может заметно изменить нижепредстав-ленные выводы. 270/250 гг. датируются уже 15 экз. 280/220 гг. – 8. Почти все остальные – второй половиной III в. до н. э. (точнее – и в то же время условно: до 210 г. до н. э.). Наконец, после 180 г. и еще менее определено – II в. до н. э. – всего два клейма (рис. 2).

Родосских клейм – 95. Предварительно определены 63. Самые ранние датируются второй половиной III в. до н. э. (7 экз.); 5 – рубежом III–II вв. Первой

Рис. 1. Диаграммы соотношения центров производства амфорных клейм из раскопок поселений Полянка, Крутой берег и Золотое восточное (Сююрташ)

половиной II в. до н. э. – 36, а серединой – второй половиной этого века – 10 клейм. Концом II в. до н. э. – 2 клейма и I в. до н. э. (началом) – предположительно 3 (рис. 2).

Из редких отметим клейма Фасоса (1), Гераклеи (1), Коса (3), Книда (3), вероятно, Колхиды (2) и неизвестных центров (7). Первые два – явно еще IV в. до н. э. (последняя четверть).

Таким образом, казалось бы налицо сокращение синопского импорта, вернее, его вытеснение Родосом во II в. до н. э. Однако вновь напомним, что одно синопское клеймо как бы равноценно двум родосским и, вероятно, книдским. Тем не менее, общая тенденция динамики импорта очевидна. Разумеется, еще раз подчеркнем, что все наши рассуждения не претендуют не только на выводы, но даже и на наблюдения, пока не будут сделаны хотя бы выборочные и самые простые (по амфорным ножкам) подсчеты самой амфорной тары.

Крутой берег (рис. 1–2). Синопских клейм всего 64 (датировано 55). Особняком стоит клеймо 340/330 гг. до н. э., найденное в одной из ям. Самые же ранние из непрерывной серии (15 экз.) уверенно датируются первой половиной III в. до н. э. (290/280; 260/250 гг.). Несколько (7) – менее определенно: 260–228 гг. Ко второй половине того же века относятся 28 клейм;

3 – к последней трети III в. (227–216 гг.); началом II в. до н. э. – одно клеймо. Родосских клейм всего 7 (2 не датированы). Одно – последней четверти III в. до н. э. Все остальные – первой половины (до 160 г.) II в. до н. э. Кроме того, упомянет по одному клейму «Колхиды», Гераклеи (нач. III в. до н. э.) и неизвестного центра. В принципе, ситуация примерно та же.

Рис. 2. Графики хронологии амфорных клейм Синопы и Родоса из раскопок указанных поселений

Золотое восточное представлено собранием из 125 синопских клейм (15 – не датировано) (рис. 1; 2). Одно как будто бы датируется 317/308 гг. до н. э. Также одно – 275/270 гг. Ко второй четверти III в. до н. э. (270–250 гг.) относится 67 экз. Девять клейм датируется очень широко: 280 – 220 гг. Заметно меньше (28) – третьей четвертью этого же века. И всего четыре – 220/210 гг.

Родосских клейм мало: 29 (12 не датированы). Самые ранние – первой половины III в. до н. э. Затем: 234/220 (1 экз.) и 234/199 (4 экз.) гг. до н. э. Четыре клейма – последние два десятилетия III – самое начало следующего века. Три – около середины II в. до н. э. и два клейма датируются последней четвертью II в. до н. э. Одно – неопределенно: вторая половина II в. до н. э. Добавим сюда херсонесское клеймо конца III начала II вв. до. н. э., клеймо на венчике «колхидской» амфоры и одно клеймо неизвестного центра. Картина хронологического замещения двух ведущих центров и здесь, в принципе, выглядит аналогичной предыдущим. Разве что Синопа во II в. до н. э. не представлена совсем.

Попутно отметим, что помимо этой важной, хотя и предварительной во всех отношениях статистики, небезынтересно и следующее наблюдение. Оно касается особенностей взаимовстречаемости клейм разных центров и датировок в одних и тех же слоях.

На Полянке таких примеров более всего, на поселении Крутой берег такое сочетание зафиксировано всего один раз, зато на Золотом восточном их заметно больше и они весьма показательны (см. табл. 1).

Таблица 1. Взаимовстречаемость клейм разных центров и датировок на поселениях Полянка ( 1–12 ), Крутой берег ( 13 ) и Золотое восточное ( 14–22 )

|

№ п/п |

Слой, комплекс |

Синопа (датировка/число) |

Родос (датировка/число) |

|

1 |

кв. 88–81, сл. III |

270/260; 230/220 |

145/108; 198/161; 210\180; 198/161 и нач. I в. до н. э. |

|

2 |

кв. 91, сл. II |

250/240 |

около 111 г. до н. э. |

|

3 |

кв. 92, сл. III |

255/245 |

234/199; 234/220; 160/153; ок. 125 г.; 198/161 |

|

4 |

кв. 92, сл. IV |

255/245 |

234/199 |

|

5 |

кв. 32, сл. I |

250/240 |

ок. 187 г. |

|

6 |

кв. 30, сл. II |

235/225; 220/210 |

234/199 |

|

7 |

помещение 60 |

260/250; 250/240 |

ок. 147 г.; ок. 180/150; 180/178; 160/153; 171/169; 198/161; 198/161 |

|

8 |

кв. 2, шт. 1 |

230/220; 230/220 |

172/170; I в. до н. э.? |

|

9 |

кв. 3, шт. 5 |

220/210 |

ок. 174 г.; 220/180 |

|

10 |

кв. 109–110, сл. VII |

245/235 |

ок. 185 г. |

|

11 |

кв. 23, шт. 3 |

220/210; 270/260 |

ок. 161 г. |

|

12 |

кв. 119–121, сл. III–II вв. |

280/220 (8 экз.) |

193/188;201/194;174/146; 145/133; 174/146; 193/188; 2 пол. II в. до н. э. |

|

13 |

кв. А-4, шт. 6 |

240/230 |

170/168 |

|

14 |

кв. 6, сл. III |

270/260; 220/210 |

220/180 |

|

15 |

кв. 3, сл. III |

270/260; 260/250; 270/260; 270/260; 260/250/;260/250 |

234/220 |

|

16 |

кв. 13, сл. III |

270/260 |

234/199 |

|

17 |

кв. 15, сл. III |

270/260; 270/260; 260/250; 260/250 |

234/199; ок. 199 г. |

|

18 |

кв. 15, сл. II |

265/255; 265/255; 255/245; 235/225 |

234/199 |

|

19 |

кв. Зап. сл. III |

260/250; 270/260; 270/260; 270/260; 260/250 |

1 пол. III в. до н. э. |

|

20 |

Вост. уч. сл. IV |

240/230; 260/250 |

219/210 |

|

21 |

Южн. уч. сл. I |

230/220; 270/260; 260/250; 250/240; 250/240; 265/255; 270/260; 260/250; 260/250; 230/220; 245/235; 260/250; 260/250; 260/250; 250/240; 250/240; 255/245; 270/260 |

ок. 120; 145/135; ок. 150 |

|

22 |

Сл. I (2014 г.) |

317/308; 280/220; 280/220; 220/210 |

2 пол. II в. до н. э. |

Вряд ли на основании только этих данных можно делать какие-то выводы, да и это дело специалистов-клеймоведов. Но налицо, как будто бы, в целом ряде случаев некая асинхронность, общее запаздывание датировок синопских клейм по отношению к родосским (или наоборот?) на 50, а то и 150 лет. Правда, это хотя бы отчасти находит свое объяснение в специфике формирования слоя на соответствующих исследованных участках наших памятников (или это относительно поздние напластования с включением раннего материала, или «скользящие слои» на крутом склоне). Более всего вопросов вызывает картина с т. н. южного участка раскопа на городище Золотое восточное. Но слой I тут самый верхний, и это тоже отчасти может считаться объяснением.

Вместе с тем повторим, что среди поздних (условно II в. до н. э.) клейм родосские (при всех вышесказанных оговорках) – явно доминируют. Насколько это отражало какие-то торговые реалии еще предстоит проверить. Другое дело, что, опять-таки, исходя из общей приведенной по клеймам статистики, импорт в амфорной таре на рассматриваемые поселения в сравнении с предшествовавшим временем заметно сократился. Но и этот вывод может оказаться преждевременным, ибо нам совершенно неведом, в отличие от Родоса, процент клеймения синопской тары тогда и тем более в III–II вв. до н. э.

Монеты как датирующий артефакт, на первый взгляд, – самый предпочтительный и точный. Но всякий археолог знает, что именно монеты в загадочном процессе формирования культурных напластований (а это именно так, поскольку это всегда уравнение со многими известными и неизвестными) имеют обыкновение в наибольшей степени «путешествовать» вверх, а иногда и вниз по хронологической шкале. Но рассматриваемые памятники тем, в очередной раз, и хороши, что, за непродолжительным исключением Полянки (напомним, здесь наличествуют слои, строения и разного рода, в том числе и нумизматические, находки I в. до н. э.), эти «странствия» по определению ограничены весьма узкими временными рамками. Вне контекста, как некая случайность или свидетельство местопосещения (наряду с единичными клеймами, а также обломками раритетной посуды), их наличие теоретически возможно. Но такие находки здесь отсутствуют. Впрочем, общеизвестно также, что монеты в их основной функции – в качестве денег – имели подчас довольно продолжительный срок бытования.

О монетных находках с этих памятников, сделанных в 80–90-е гг. прошлого века, прежде нами уже писалось. Напомним: в основном это пантикапейская медь с надчеканками в виде восьмилучевой звезды, треножника и головки Афины, т. е. второй половины III в. до н. э. Но на поселении Крутой Берег и в меньшем количестве – Полянка встречено несколько экземпляров и более ранней датировки (конец IV – первая половина III в. до н. э.), в том числе с надчеканкой в виде восьмиконечной звезды или горита с луком. Новые находки мало что добавили в этом отношении. Да их и немного. За указанные выше годы соответственно: 33, 2, 7 экз. К тому же по большей части (до 50–60 %) они плохой и очень плохой сохранности. Нередко об их предполагаемой датировке III–II вв. до н. э. можно судить лишь по общей характеристике (размеры, вес, форма, наличие литиков, следов надчеканок). Почти ничего сколь-либо примечательного среди этого собрания нет. Представлены пантикапейские эмиссии начиная со второй четверти III в. до н. э. и до третьей, может быть, последней четверти следующего века. При этом на городище Золотое восточное монет II в. до н. э. вроде бы не встречено вовсе, а самая ранняя – датируется началом III в. до н. э. А на Полянке, как только что упоминалось, значительная часть «новых» монет датируется I в. до н. э.

Следующий, весьма показательный хроноиндикатор – обломки рельефной посуды: т. н. мегарские чаши. Их в общей сложности в нашей коллекции более двух сотен. Общеизвестно, что господствующая датировка этих изделий – последняя четверть III – начало I в. до н. э. (Rotroff, 1982. P. 6, 12; Гжегжулка, 2010. С. 24). Причем, и по большей части, в публикациях северопричерноморских находок, в том числе самых крупных музейных коллекций, преобладает датировка второй половиной II в. до н. э. (Гжегжулка, 2010), но есть и исключения с более дробной и несколько более ранней хронологией (Шкрибляк, 2012; Bild, 2010). Последняя, вероятно, более соответствующая современному уровню наших знаний и археологическим контекстам. Вопрос о центрах производства, в настоящее время более разработанный, в данном случае имеет для нас существенно меньшее значение, нежели датировка. Поскольку местное (боспорское) изготовление мегарских чашек считается не только доказанным, но и, по сути своей, вообще рассматривается как бы заключительным вариантом и этапом бытования столовой посуды данного типа, то ее верхняя хронология приобретает особое значение. Специалисты вот уже почти четверть века полагают, что таковой можно считать начало (первую четверть или даже половину) I в. до н. э. (Внуков, Коваленко, 1998. С. 71). Внешние признаки боспорских мегарок легко узнаваемы: серая, точнее – светло-серая, глина без блесток и отсутствие лакового покрытия, наряду с иногда встречаемыми надписями – клеймами – на донцах сосудов. Менее ясно происхождение сероглиняных изделий с тускло-блестящей, по-види-мому, лаковой поверхностью. Поэтому их наличие в том или ином слое, комплексе или на целом памятнике весьма и весьма показательно в плане хронологии последних. При этом так и напрашивается предположение, что само появление и бытование местной (боспорской) разновидности этой керамики было связано с событиями митридатовых войн. (В ходе их, а также римской морской блокады традиционные восточноионийские (Эфес, Пергам) и греческие (Афины, Мега-ры) источники и поступления в Северное Причерноморье пресеклись. Но мода на такую посуду еще существовала, что и обусловило ее некачественное воспроизводство на месте.)

Соответствующий статистический анализ прежде нами уже предпринимался. Материалы старых и новых раскопок свидетельствуют о следующем. Более всего фрагментов мегарских чаш было найдено на поселении Полянка: 125. На Крутом берегу – 46 и Золотом восточном – 51 фрагмент (включая два условно целых сосуда на Полянке и Сююрташе). Предположительно боспор-ского производства (т. е. сероглиняных вообще) в том же порядке выделено: 32, 11 и 7 (примечательно, что все с Сююрташа происходят из прежних раскопок, которые проводились в противоположной части городища). Если же подходить к этим определениям максимально строго (только сероглиняные сосуды без лакового покрытия), то число таковых для Полянки сократится вдвое, а на прочих памятниках не фиксируется вовсе. При этом надо отметить, что относительная многочисленность данных находок с полянкинского городища объясняется не только его заведомо более широкой хронологией, но и тем, что слои предшествовавшего времени, как уже отмечалось, – это исключительно зольно-мусорный сброс, по определению более насыщенный обломками различной посуды, нежели культурные напластования иного происхождения. Встречающиеся редкие исключения, в том числе святилища внутри поселенческих структур с их инвентарем, эсхарами и т. п., естественно, не в счет. Аналогично, почти все соответствующие фрагменты с Сююрташа также происходят из районов местных зольников. На оставшемся «участнике» нашей поселенческой триады (Крутой берег) зольно-мусорные сбросы, как особый участок памятника, не исследовались, да они здесь и не зафиксированы. Что же касается боспорских чашек, то сам факт их наличия/отсутствия представляется достойным внимания. Остается только сопоставить эти находки с другими относительно узкодатируемыми категориями артефактов, что сделать пока совсем не просто. Иными словами, уточнить хотя бы до четверти века хронологию именно этой группы рельефной керамики пока мы не можем. Впрочем, не исключено, что, исходя из общеисторической ситуации таковой можно посчитать все тот же 63 г. до н. э.

Что еще остается в нашем распоряжении? Естественно, обломки чернолаковой и краснолаковой посуды соответственно поздних и ранних типов. В целом их немного. Точными или даже относительно точными цифрами мы в данном случае пока не располагаем, но совершенно очевидно, что первых стало много меньше, чем на серии памятников предшествовавшего времени. Да и то, что имеется в нашем распоряжении, еще не обработано. Ясно лишь, что среди чернолаковой есть отдельные находки первой трети III в. до н. э. и даже (что еще реже и не вполне уверенно) последней четверти предыдущего века. Специфика «появления» таковых очевидна. Относительно же поздних типов и форм мы говорить пока не готовы. Собственно же краснолаковая, как, кстати, и сероглиняная, лощеная столовая посуда встречена только на городище Полянка, что естественно ввиду уже неоднократно указанного обстоятельства. По той же причине только там были найдены и обломки посуды в стиле barbatin. Но к настоящему повествованию, точнее – теме, это не имеет прямого отношения.

Итак, перед нами определенный материал для сравнений и некоторых выводов. Еще раз подчеркнем, что сейчас речь идет не об абсолютных датах бытования упомянутых памятников, а лишь о некоем общем фоне, исходя при этом из набора, общей характеристики и корреляции наиболее информативных и массовых хроноиндикаторов. Именно массовых, ибо индивидуальных, особо примечательных находок, прежде всего, эпиграфических, в нашем распоряжении почти нет, а нарративных – никогда и не будет. Выводы же эти таковы. Все три городища Караларского побережья появились, скорее всего, около конца первой трети III в. до н. э. Вероятнее всего, жизнь на них замерла приблизительно в середине последней четверти II в. до н. э. или немного позднее. Затем, почти сразу или через очень непродолжительное время она возрождается на поселении Полянка. Впрочем, в сущности, это было уже другое поселение, в другом месте, хотя и непосредственно рядом с предшествовавшим. Его история, вернее хронология (в рамках I в. до н. э.), – тема отдельных изысканий.

Наконец, как нам кажется, на данном примере, помимо вопросов датировок, вырисовывается гораздо более сложная методологическая проблема. Точнее – проблемы.

Первая – старая история про «бабушкин сервиз». То есть, как относиться к заведомо более ранним, так сказать, эксклюзивным находкам? Насколько здесь велик элемент случайности, традиционности, бытовой практики, моды, экономической целесообразности, общей и частной психологии (бережливости) и т. п.? А главное, насколько эти находки должны учитываться при определении абсолютной и относительной хронологии памятников или комплексов? Думается, не лишено некоторого смысла предположение, что таковые вообще не должны браться в расчет при явной временной лакуне, отделяющей их от массового или относительно массового материала, если таковая имеет протяженность более средней жизни одного поколения (условно: 30–40 лет). Все-таки «прабабушкин сервиз» – это уже совершенный раритет, статус которого может рассматриваться сродни сакральному. Вместе с тем то, что стало характерно для нашего материального быта (весьма короткий период службы или ценности предметов обихода, гардероба и даже длительного пользования), еще сравнительно недавно могло служить их владельцам достаточно продолжительное время. Разумеется, фактор места, времени, традиций, значимости и ценности конкретной вещи и реальных обстоятельств всегда при этом играл самую существенную роль. Тем не менее, для так называемого массового археологического материала и, прежде всего, амфорной тары и почти всей прочей керамики, по крайней мере – в нашем случае, трудно предположить срок реального бытования более продолжительный, нежели от нескольких лет до одного-двух десятилетий. Даже с учетом особенностей местоположения и хронологии рассматриваемых объектов. (Пусть и не очень отдаленная, но все же сельская глубинка одного из окраинных государств античного мира, причем, как принято считать, в не самый благополучный период его истории.)

Таким образом, соответствующие находки, скорее всего, следует рассматривать как бы вне общего контекста данного памятника: скорее, как свидетельства предшествовавших местопосещений или существования здесь либо поблизости неких объектов, хронологически, типологически и генетически не связанных с ним. Исключений же обратного (в плане хронологии) порядка все только что сказанное касается еще в большей степени. Естественно, в полной мере, вернее – с полным правом, говорить все это можно только после завершения всех археологических и аналитических работ на том или ином объекте.

Вторая методологическая проблема, пожалуй, даже еще более деликатная. Суть ее в ответе на вопрос, с какого момента не вещи-находки помогают датировать памятники археологии, а сами эти памятники становятся основанием для все более точных вещеведческих датировок. То есть, когда и при каких обстоятельствах происходит замена определенных причинно-следственных связей. Если быть кратким, то, думается, все это имеет место с того момента, когда исследователь берет на себя смелость подводить черту, сделать некий обобщающий вывод, заключение. В нашем конкретном случае такие окончательные выводы делать еще рано. Но вот поставить точку в изложении, пожалуй, пора.

Список литературы О боспорской хронографиии боспорской археологии (опыт сравнительно-относительной хронологии городищ европейского Боспора периода «зрелого» эллинизма)

- Вспомним в этой связи хотя бы известный диалог в первой главе хрестоматийной повести А. С. Пушкина «.а сколько лет Петруше? -Да вот пошел семнадцатый годок, -отвечала матушка. -Петруша родился в тот год, как окривела тетушка Настасья Герасимовна, и когда еще.»

- Анохин В. А., 1986. Монетное дело Боспора. Киев: Наукова думка. 182 с.

- Виноградов Ю. Г., 1991. Фанагорийские наемники//ВДИ. № 4. С. 14-33.

- Внуков С. Ю., Коваленко С. А., 1998. Мегарские чашки с городища Кара-Тобе//Эллинистическая и римская керамика в Северном Причерноморье. М. С. 61-77. (Труды ГИМ; Вып. 102.)

- Габелко О. Л., 2006. О летоисчислении на Боспоре в правление Митридата VI Евпатора//ДБ. Вып. 10. С. 122-143.

- Гжегжулка С., 2010. Мегарские чаши из собрания Керченского историко-культурного заповедника. Ч. 1. Warsaw: The National Museum in Warsaw: DiG. 344 с. (From the collection of the Kerch History and Culture Reserve.)

- Завойкин А. А., 2013. Образование Боспорского государства. Археология и хронология становления державы Спартокидов//Симферополь; Керчь: ВТС Принт. 592 с. (Боспорские исследования; Suppl. 10.)

- Сапрыкин С. Ю., Винокуров Н. И., Белоусов А. В., 2014. Городище Артезиан в Восточном Крыму (Его жители и культы)//ВДИ. № 3. С. 134-162.

- Шкрибляк И. И., 2012. Мегарские чаши из раскопок Неаполя Скифского (предварительный анализ)//Древности Северного Причерноморья III-II вв. до н. э.: Мат-лы Междунар. науч. конф., 16-19 октября 2012 г. Тирасполь: Приднестровский гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. С. 197-205.

- Bild G. P., 2010. Mouldmade Bowls//Black Sea studies. 13. Aarhus: Aarhus University press. P. 269-288.

- Rotroff S., 1982. Hellinistic Pottery, Athenian and Imported Moldmade Bowls. Princeton: American School of Classical Studies at Athens. 135 p. (The Athenian Agora; Vol. 22.)