О ботанико-географическом районировании Южного Урала

Автор: Горичев Юрий Петрович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Биологические ресурсы: флора

Статья в выпуске: 5-1 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы территориальной дифференциации растительности Южного Урала. Предложена схема ботанико-географического районирования на основе ареалов сукцессионных систем.

Южный урал, ботанико-географическое районирование, сукцессионная система

Короткий адрес: https://sciup.org/148203995

IDR: 148203995 | УДК: 581.55

Текст научной статьи О ботанико-географическом районировании Южного Урала

Южный Урал – одна из крупных территориальных единиц физико-географической дифференциации Уральской горной страны, охватывающая южный ее участок от горы Юрма на севере (560 с.ш.) до широтного участка реки Урал на юге (510 с.ш.) [1]. Южный Урал отличается от других регионов Урала контрастностью природных условий. Здесь наблюдается сгущение природных границ и рубежей, сходятся несколько зональных типов ландшафтов и растительных сообществ, выражена высотная дифференциация ландшафтов и растительности. В целом Южный Урал характеризуется сложной территориальной структурой растительного покрова [2].

Большинство существующих схем ботаникогеографического районирования Южного Урала не охватывают регион в целом. Они составлены для отдельных административных территорий Южного Урала – Республики Башкортостан [3-5], Челябинской области [6], Оренбургской области [7]. В указанных схемах районирования воплощены различные подходы к ботанико-географической дифференциации Юж-ного Урала. В качестве границ принимаются в основном различные физикогеографические рубежи. Территория региона делится на разное количество структурных частей. При этом все авторами выделяют крупные зональные территориальные единицы, представляющие лесную, лесостепную и степную зоны, в пределах которых выделяют более мелкие таксономические единицы – районы, округа и т.п.

По истечении продолжительного времени с момента выхода указанных схем районирования нами предпринята попытка ботанико-географического районирования Южного Урала с несколько иных позиций. В основу районирования положена концепция сукцессионной системы [8, 9]. В схеме использованы геоботанические и флористические критерии. На основе геоботанических критериев установлены границы фитохории высшего ранга – границы между территориальными структурами зональной ланшафтной дифференциации –

лесной, лесостепной и ландшафтными зонами. На основе флористических критериев очерчены границы основных хорологических единиц – районов. В качестве основного ботанико-географического рубежа принята граница географического ареала дуба черешчатого, пересекающая весь регион с севера на юг, в качестве дополнительного рубежа – граница ареалов темнохвойных пород – ели сибирской и пихты сибирской. Данные рубежи служат индикаторами качественных изменений параметров климата, а также отражают признаки исторического развития растительного покрова.

Южный Урал рассматривается в границах, очерченных в схеме физико-географического районирования И.М. Кадильникова [1]. В этой схеме регион разделен на 2 части – горы Южного Урала и пенеплены Южного Зауралья, отличающиеся орографией и геологическим строением. Указанные структуры отличаются формами проявления зональности: если на территории горной части выражены высотная поясность и секторность, что определяет меридиональное направление ботанико-географических границ, то на территории Зауральского пенеплена в полной мере выражена широтная зональность.

Иерархическая система фитохорологических единиц включает 2 основные таксономические единицы. В качестве наиболее крупных таксономических единиц, как и во всех предыдущих схемах районирования, приняты территориальные структуры зональной ландшафтной дифференциации, представляющие природные или ландшафтные зоны, именуемые в схеме областями – лесная, степная и лесостепная (переходная область). Лесная и степная области, кардинально различаются механизмами стабилизации суцессионных процессов [8, 9]. За условную границу между областями приняты геоботанические признаки – соотношение площадей степной и лесной растительности. Границы между областями во многом проведены условно. Лесостепная область представляет собой сложный природно-антропогенный комплекс, в формировании и развитии которого решающую роль играет хозяйственная деятельность человека. Участки лесной растительности языками далеко заходят в пределы степной области, тогда как степные участки проникают в лесную область.

Надежным критерием для проведения границ между районами в пределах лесостепной и степной областями является граница ареала дуба черешчатого и соответственно восточные пределы распространения фитоценозов с его участием. Она более консервативна по сравнению с сукцессионными изменения типов растительности. Низшая и основная таксономическая единица в схеме районирования - ботанико-геогра-фический район, который рассматривается как ареал сукцессионной системы [8].

Лесная область. Лесная область (А) - наиболее сложно организованная территориальная структура. В пределах лесной области выделены промежуточные таксономические единицы - гу-мидный (зональный) и континентальный секторы. Секторы различаются механизмами стабилизации и соответственно, завершающимися стадиями сукцессии. В пределах гумидного сектора экогене-тические сукцессии завершаются климаксом [8]. Сукцессионная система континентального сектора подвержена т.н. усечению [9], венчается субклимаксом. Граница между секторами очерчивается границами ареалов климаксовых видов - темнохвойных и широколиственных пород. Континентальный сектор располагается за пределами ареалов климаксовых видов.

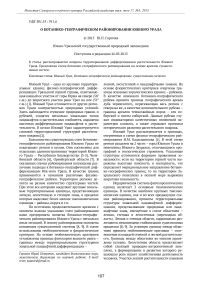

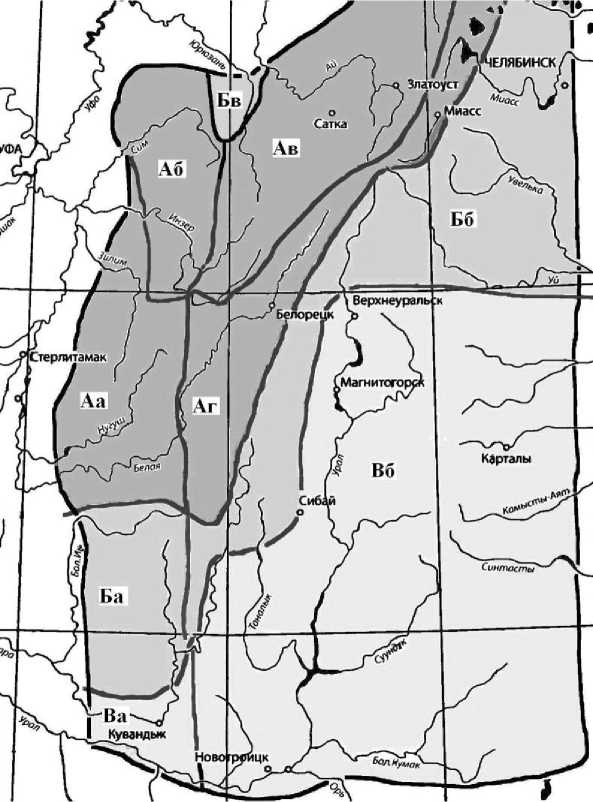

Рис. 1. Схема ботанико-географического районирования Южного Урала

Зональный сектор включает 3 ботаникогеографических района представляющие 2 растительные зоны в понимании С.М. Разумовского [8], а также переходную полосу (экотон) между ними: районы широколиственных лесов (Аа), смешанных широколиственно-темнохвой-ных лесов (Аб) и темнохвойных лесов с участками высокогорной растительности (Ав) (рис. 1). Районы являются частями ботанико-географи-ческих провинций: широколиственных лесов с участие дуба, липы и клена, смешанных широколиственно-темнохвой-ных лесов с участием ели сибирской, пихты сибирской и дуба черешчатого и темнохвойных лесов с участием ели сибирской и пихты сибирской. Провинции распространяются за пределы Южного Урала, первые две провинции - на запад на территорию Восточно-Европейской равнины, третья, кроме того, охватывает низкогорные районы Среднего Урала, а также территории Западной и Восточной Сибири. Территориальная структура растительности лесной области подробно нами рассмотрена ранее [11], ранее также дана характеристика сукцесион-ных систем [12].

Район широколиственных лесов (Аа). На северо-востоке граничит с районом смешанных широколиственно-темнохвойных лесов, на востоке с – районом светлохвойных лесов, на юге район соприкасается с лесостепной областью. Граница с районом широколиственно-темнохвойных лесов очерчена границей ареала темнохвойных пород, проходящая по линии Аша - Верхн. Лемезы – Габ-дюково – Кулмас – Толпарово – Аисово [13].

Граница с районом светлохвойных лесов очерчена границей ареала дуба, проходящая по линии Бердагулово – Дубинск – Тукан – Верхн. Авзян – Кананикольское [10]. Климаксовыми сообществами района являются широколиственные леса. Они занимают весь высотный профиль. Состав и структура коренных сообществ в широтном направлении несколько меняются. В северной части распространены полидоминантные смешанные древостои, в которых присутствуют все широколиственные породы, в южной части провинции возрастает роль дуба, который часто доминирует [14].

Район широколиственно-темнохвойных лесов (Аб). Занимает центральное положение в гумидном секторе. На востоке граничит с районом темнохвойных лесов, юго-востоке – с районом светлохвойных лесов. Граница с районом темнохвойных лесов очерчена границей ареала дуба, проходящая по линии Сулея – Усть-Катав – Серпи-евка – Верхн. Катав – Бердагулово [10]. Район характеризуется наибольшим разнообразием дендрофлоры, здесь произрастают практически все лесообразующие породы региона. Это определяет максимальное разнообразие лесных ассоциаций. Климаксовые сообщества представлены ассоциациями широколиственных лесов, темнохвойных лесов и смешанных широколиственно-темнохвойных лесов, которые экотопически разграничены по высоте в соответствии с мезоклиматическими условиями экотопов [15].

Район темнохвойных лесов с участками высокогорной растительности (Ав). На востоке и юге граничит районом светлохвойных лесов. Граница очерчена границей ареала тенохвойных пород, проходящей по линии Татлы – Отнурок – Верхн. Арша – Николаевка – Новохусаиново – Златоуст – гора Юрма [13]. Б.П. Колесниковым граница проведена по склонам хребтов Уралтау, Б.Таганая, Уфалейского [6]. Район охватывает среднегорья, хребты с участками высокогорной растительности на вершинах. В данный район также включена территория, расположенная к западу, до границы ареала дуба, где в настоящее время в результате хозяйственной деятельности и пожаров преобладают сосновые леса. Климаксо-выми сообществами района являются ассоциации темнохвойных пихтово-еловых лесов. В формировании древостоев принимают участие все виды региона за исключением широколиственных пород. Фитоценозы характеризуются ограниченным составом лесообразователей и упрощенной структурой. В пределах провинции выражена высотная дифференциация ландшафтов. Нижний ландшафтный ярус занимает лесной пояс, верхний ярус, расположенный выше верхней границы леса (свыше 1100 м) занимают подгольцовый и горнотундровый пояса с высокогорной растительностью.

В пределах континентального сектора эко-генетические сукцессии завершается субклимаксом с экзогенной (пирогенной) стабилизацией. Эдификаторами коренных лесных сообществ на завершающих этапах сукцессии в отсутствии конкурентов – широколиственных и темнохвойных пород являются светлохвойные породы, в основном это сосна обыкновенная, а локально и лиственница Сукачева. Состав лесообразователей минимальный для лесной области (4 породы - сосна, лиственница, береза, осина). Структура фитоценозов наиболее простая. Континентальный сектор представлен одним ботанико-географическим районом – районом светлохвойных лесов (Аг). Район является частью ботанико-географической провинции светлохвойных лесов с участием сосны обыкновенной и лиственницы Сукачева. Восточная граница района, являющаяся одновременно границей между лесной и лесостепной областью в пределах Челябинской области проведена по Б.П. Колесникову [6] – по восточным подножиям крайних восточных хребтов – Потаниных гор, Вишневых гор, горы Сугомак и Ильменского хребта. В Пределах Башкортостана – граница проведена по П.Л. Горчаковскому [5] – по восточным склонам хребта Уралтау, западным склонам хребтов Крык-ты и Ирендык.

Лесостепная область. Образует переходную полосу между основными структурами – лесной и степной областями. Граница между лесной и лесостепной областями в пределах горной части проведена по П.Л. Горчаковскому [5], к лесостепной области отнесены хребет Крыкты и хребет Ирендык без крайне южной части. Спорной является граница между областями в пределах Зилаир-ского плато. Вслед за П.Л. Горчаковским западная и центральная части плато отнесены к лесной области.

Растительность лесостепной области характеризуется чередованием лесных и степных участков, на которых соприкасаясь и контактируя друг с другом, развиваются как лесные (островные леса), так и степные биогеоценозы, т.е. локально действуют 2 механизма стабилизации сукцессионного процесса. Сукцессионная системы лесостепной области характеризуются потенциальной возможностью развития на локальных участках при определенных климатических условиях климаксовых широколиственных или субклимаксовых светлохвойных лесных сообществ – островных лесов, соседствующих со степными сообществами. В пределах лесостепной области выделены 2 района: Бa – лесостепной район с участками широколиственных лесов; Бб – лесостепной район с участками светлохвойных лесов. Первый район занимает западную и центральную части Зилаирского плато. Второй район значительно больший по площади, охватывает восточные хребты, а также занимает пространство пенеплена севернее 54 параллели. Граница между районами очерчена границей ареала дуба, проходящая по линии Кананиколь-ское – Зилаир [10]. К лесостепной области отнесен также небольшой по площади участок в Челябинской области, охватывающим долины рек Юрюза-ни и Ая (район г. Кропачева и с. Терменово), являющийся продолжением т.н. Месягутовской островной лесостепи. Он выделен в отдельный район (Бв).

Степная область. Охватывает южную часть Южного Урала. Граница между лесостепной и степной областями на пространстве Зауральского пенеплена имеет широтное направление, проходит по линии: левобережье реки Уй – Троицк – Карсы – Тогузак – Кособродское – Степное – верховья реки Кидыш, подходит к горной части севернее г. Верхнеуральска [6]. В горной части граница между лесостепной и степной областями проходит по территории Оренбургской области по линии: устье р. Б.Ик – р. Сакмара – р. Кураганка – северо-западную часть Саринского плато [7]. В пределах степной области также выделены 2 района: Вa – степной район с локальными участками широколиственных лесов; Вб – степной район с локальными участками светлохвойных лесов. Первый район занимает небольшую территорию в междуречье рек Сакмары и Урала (Губерлинские горы), второй район, значительно больший по площади, протягивается вдоль всего восточного склона Южного Урала а также занимает пространство Зауральского пенеплена южнее 54 параллели. Граница между районами очерчена восточной границей ареала дуба, проходящая по линии Зилаир – Кувандык [10].

Выводы: представленная схема ботаникогеографического районирования отражает один из возможных подходов к выделению территориальных структур растительного покрова Южного Урала. Отличительной особенностью данного подхода является использование в качестве флористических критериев географические ареалы климаксовых видов. Данная схема районирования по своей сути не противоречит ранее созданным схемам.

Список литературы О ботанико-географическом районировании Южного Урала

- Кадильников, И.П. Физико-географическое районирование Южного Урала//Труды МОИП. 1966. Т. XVIII. С. 107-120.

- Игошина, К.Н. Растительность Урала//Труды Ботанич. ин-та им. В.Л. Комарова АН СССР. 1964. Сер.3. Вып.16. С.83-230.

- Крашенинников, И.М. Растительность Башкирской АССР/И.М. Крашенинников, С.Е. Кучеровская-Рожанец//Природные ресурсы Башкирской АССР. Т.1. -М.: Изд-во АН СССР, 1941. 154 с.

- Жудова, П.П. Геоботаническое районирование Башкирской АССР. Монография. -Уфа: Башкирское кн. издательство, 1966. 124 с.

- Горчаковский, П.Л. Растительность и ботанико-географическое деление Башкирской АССР//Определитель высших растений Башкирской АССР. -М.: Наука, 1988. С. 5-13.

- Колесников, Б.П. Очерк растительности Челябинской области в связи с ее геоботаническим районированием//Флора и лесная растительность Ильменского государственного заповедника имени В. И. Ленина. -Свердловск: УНЦ АН СССР, 1961. С. 105-129.

- Чибилев, А.А. Зеленая книга степного края. Монография. -Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1987. 208 с.

- Разумовский, С.М. Избранные труды. Монография. -М.: КМК Scientific Press. 2011. 559 с.

- Жерихин, В.В. Избранные труды по палеэкологии и филоценогенетике. Монография. -М.: Т-во научных изданий КМК, 2003. 542 с.

- Горчаковский, П.Л. Растения европейских широколиственных лесов на восточном пределе их ареала//Тр.ин-та экологии растений и животных Уральского филиала АН СССР. Вып. 59. Свердловск, 1968. 207 с.

- Горичев, Ю.П. Территориальная структура растительности лесной области Южного Урала//Известия Самарского научного центра. 2013. Т.15. № 3(3). С. 1046-1048.

- Горичев, Ю.П. Сукцессионные системы лесной области Южного Урала (топографические и экогенетические комплексы)//Известия Самарского научного центра. 2013. Т. 15. № 3 (4). С. 1262-1265.

- Попов, Г.В. Леса Башкирии. Монография. -Уфа: Башкирское кн. изд-во, 1980. 144 с.

- Горчаковский, П.Л. Широколиственные леса и их место в растительном покрове Южного Урала. Монография. -М.: Наука, 1972. 146 с.

- Горичев, Ю.П. Широколиственно-темнохвойные леса Южного Урала: пространственная дифференциация, фитоценотические особенности и естественное возобновление. Монография/Ю.П. Горичев, А.Н. Давыдычев, Ф.Х. Алибаев, А.Ю. Кулагин. -Уфа: Гилем, 2012. 176 с.