О чиже и журавле (историко-культурный комментарий к надписи-граффити)

Автор: Медынцева А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые древности

Статья в выпуске: 272, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена выяснению историко-культурного смысла комплекса надписей и рисунков на стене новгородского Софийского собора об убийстве журавля неким человеком по имени Чиж, прочитанных А. А. Гиппиусом и С. М. Михеевым, и объяснению появления этого комплекса как юридического прецедента. Надписи датируются 1050-1108/9 гг. по их местоположению. Автор полагает, что эта надпись является покаянной из-за осуждаемого убийства почитаемой птицы и свидетельствует о сохранении культа журавля в Новгороде. Это событие было проявлением почитания этих птиц, связанного с «русальскими» обрядами и культом плодородия.

Новгородский собор св. софии, надписи-граффити 10501108/9 гг, надпись и рисунок об "устрелении" журавля, язычество, культ журавля

Короткий адрес: https://sciup.org/143182302

IDR: 143182302 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.272.126-133

Текст научной статьи О чиже и журавле (историко-культурный комментарий к надписи-граффити)

В процессе подготовки корпуса граффити новгородского Софийского собора коллективом под руководством А. А. Гиппиуса и С. М. Михеева, включающим реставраторов и других исследователей, длящемся уже более 10 лет до сего дня, достигнуты определенные успехи как по прочтению и датировке новых надписей – граффити, так и открытых ранее: во время реставрации собора конца XIX в.; археологических раскопок М. К. Каргера и А. Л. Монгайта в приделах храма; восстановления разрушений 1941–1944 гг. и последующих реставраций храма; раскопок при проведении отопления храма в 60-х гг. прошлого века.

В результате обследования открытых к тому времени древних поверхностей стен и архивных материалов мною в 1978 г. была издана монография, включающая 253 надписи (далеко не все известные к тому времени), обнаруженные на древней штукатурке и сохраненные в архивных материалах (Медынцева, 1978). Я никогда не называла эту работу «корпусом» и не ставила перед собой такой задачи, хотя при издании соблюдались требования, разработанные для серии САИ. Поэтому для публикации были отобраны надписи, представляющие

те или иные завершенные тексты или их фрагменты. Определенные ограничения в отборе материала возникли также из-за существовавших тогда требований Главлита, ограничивающих объем монографий 20 печатными листами.

Уже в то время местом наибольшего количества надписей-граффити являлся раскоп у крестчатого алтарного столба, на переходе из диаконника в алтарь, стены которого испещрены множеством надписей, отдельных букв и рисунков, из которых, как правильно отмечают А. А. Гиппиус и С. М. Михеев, были опубликованы только 24 надписи (№ 1–5, 62–80).

К настоящему времени эти исследователи насчитывают их более 200, справедливо отмечая, что «надписи, отдельные буквы и рисунки покрывают эти стены сплошным ковром» ( Гиппиус, Михеев , 2013. С. 154). Среди них находится рисунок большой длинноногой птицы с длинной шеей, оставшийся в моей книге без внимания, как и многие другие, отчасти вынужденно – по договоренности с Ю. И. Никитиной (в то время главного хранителя собора Св. Софии), которая в то время уже занималась изучением рисунков-граффити. Часть рисунков действительно была ею опубликована много позднее ( Никитина , 1990), но рисунок птицы описан и определен как изображение журавля усилиями А. А. Гиппиуса и С. М. Михеева. Ими же были прочитаны надписи возле рисунка и сопровождены интересными комментариями. Впервые о них научная общественность узнала из доклада этих авторов на XV Международном съезде славистов в Минске в 2013 г. ( Гиппиус, Михеев , 2013. С. 160. Рис. 6).

Прочтение надписей-граффити является вообще делом нелегким, а в этом месте сохранившейся древней поверхности особенно трудным как из-за повреждений штукатурки, так и из-за многочисленности надписей и их фрагментов, часто «наезжающих» одна на другую. Их изучение затруднено еще из-за крайне неудобного расположения узкого и глубокого технологического раскопа, где с трудом может поместиться человек с фотоаппаратурой и необходимым освещением. С выявлением и прочтением этих надписей авторов можно поздравить, так же как и с прочтением не известных ранее имен, в том числе и на этом участке, что дало толчок к дальнейшему выявлению многочисленных необычных имен и расшифровке монограмм, предоставляющих особенность граффити этого храма с самого древнейшего времени. Предложенную мной датировку надписей 1050–1109 гг. (от времени окончания строительства до первой полной росписи собора) эти авторы приняли, как и дату начала росписи (1109 г.), которую ранее стандартно переводили как 1108 г. ( Медынцева , 1978. С. 32). Таким образом, все надписи на этой древней поверхности датируются от времени завершения строительства собора до его росписи, т. е. 1050–1008/9 гг.

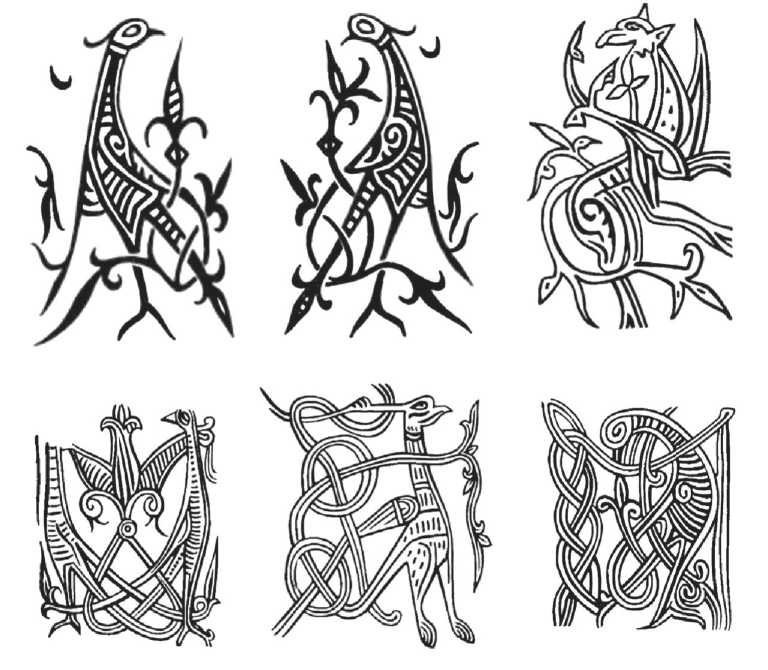

Возвращаясь к выявлению рисунков и расшифровке надписей, необходимо еще раз кратко повторить этот комментарий. Справа от рисунка, в котором эти авторы справедливо увидели изображение журавля, ими была замечена сохранившаяся частично фигура человека, стреляющего в нее из лука (рис. 1). Смысл рисунков поясняет надпись: О(х)ъ Чижо(у)ǃ жеравь [о]устрѣлив(------) | дѣтин[а в]и. В комментариях упоминается известный ранее автор одной из монограмм-граффити по имени Чиж. Ситуацию авторы видят в том, что Чиж «сетует на свои злоключения: он застрелил журавля (может быть, в чужом охотничьем угодье), а некий “детина” сообщил об этом», и поясняют ее как ироническую –

Рис. 1. Прорисовка надписи об «устрелении журавля» (по: Гиппиус, Михеев , 2013)

одна «птица» подстрелила другую, и кто-то из коллег Чижа написал под горлом у журавля другим почерком: (Ч)иж|евъ д|роугъ ( Гиппиус, Михеев , 2013. С. 160). Эти же комментарии по поводу рисунков и надписи повторены С. М. Михеевым в статье в Православной энциклопедии ( Михеев , 2022. С. 146), где эта надпись пояснена как образец древнерусского юмора.

Но представляется, что данная ситуация далека от юмористической. Это становится понятным, если учесть культурно-исторический контекст того времени.

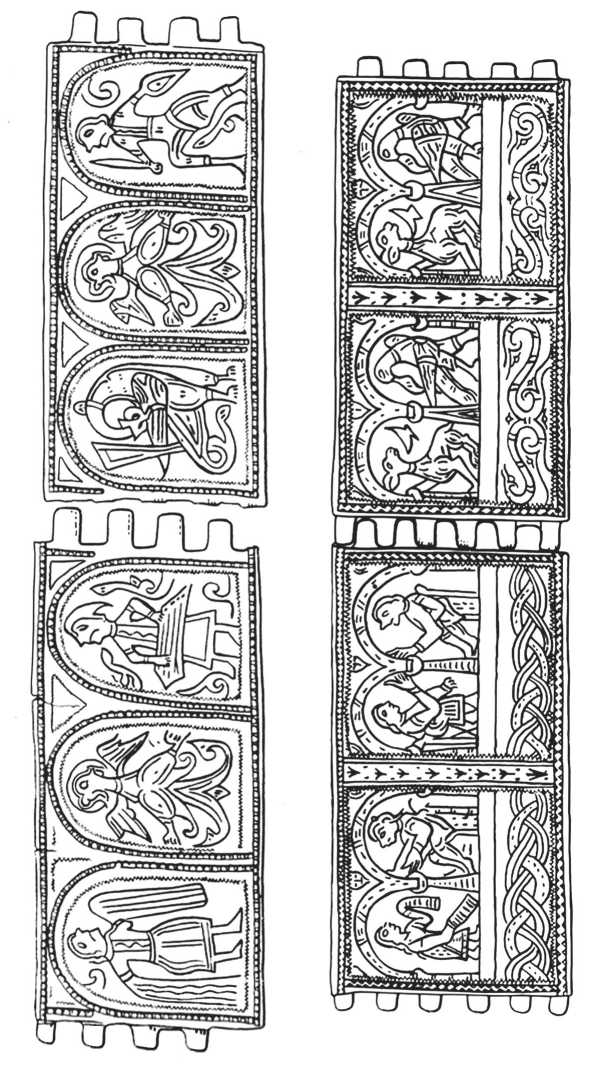

Дело в том, что журавль в Древней Руси являлся одной из священных птиц (рис. 2). Наряду с аистами, соловьями и голубями они считались «Божьими птицами». До современности дошло особое отношение к гнездовьям аистов, которые из года в год возвращаются в одно и то же гнездо и приносят в хозяйство, где они поселились, процветание и семейное благополучие. Разрушить такое гнездо считается плохой приметой. Да и выражение по отношению к рождению детей «аист принес» до сих пор не вышло из обихода. Такое же отношение к журавлям в современности менее выражено. Но в Древней Руси даже после принятия христианства они благодаря сходному с аистами образу жизни почитались не менее.

Почитанию журавлей, связав его с языческим культом плодородия и ру-сальскими обрядами, посвятил немало страниц Б. А. Рыбаков ( Рыбаков , 1987. С. 686–711). Ссылаясь на мнение орнитологов, он описывает их образ жизни, время прилета и отлета. Он писал, что журавли, как и аисты, живут дружными парами, гнезда семей расположены очень далеко друг от друга на постоянных, из года в год занимаемых местах. Апогей их брачных танцев, необыкновенно красивых, напоминающих человеческие обрядовые хороводы и пляски, приходился на конец июня и совпадал с языческими летними русальскими праздниками (рис. 3).

К настоящему времени почитание журавлей, по сравнению с аистами, менее известно, но все же их прилет и особенно отлет символизирует смену времен года. А брачные танцы журавлей многие зрители должны помнить по заставке к популярной передаче Н. Дроздова «В мире животных», она начиналась как раз с появления на экране танцующих птиц: в середине круга кружатся журавли, грациозно взмахивая крыльями, и затем взмывают в воздух, завершая «танцы».

Возвращаясь к граффити с рисунком журавля и записью об «устрелении» журавля неким Чижом, необходимо отметить, что ситуация, которую она вызвала,

Рис. 2. Изображения журавлей на браслетах-наручах (по: Рыбаков , 1987)

очевидно, более серьезна, чем только усмешка по поводу «птичьего» имени охотника. Тем более что далее следует правильно прочитанное авторами продолжение: «некий детина видел это и сообщил», т. е. донес. Нужно помнить, что слово детина помимо своего прямого смысла в Древней Руси использовалось и для обозначения слуги, а термин детский широко известен для обозначения младшей судебной должности в судебных процессах ( Кочин , 1937. С. 96). Древнейший юридический памятник отечественной истории – «Русская Правда» часто упоминает о различных лицах («мечнике», «детском», «отроке» и иных), взимавших судебные пошлины и, значит, выступавших в качестве представителей вспомогательных судебных органов. В частности, известны судебный «отрок» и «детский», которых посылали к должнику для вызова на суд или взыскания долга. Известны эти должности и по берестяным грамотам ( Зализняк , 2004. С. 718).

В работе А. А. Гиппиуса и С. М. Михеева приведена только прорись надписи, при этом в слове «детина» замечены колебания в его написании – авторы отмечают, что «Т переделано из Д» ( Гиппиус, Михеев , 2013. С. 159). На прори-си можно рассмотреть лигатуру Д+Ъ.+Т. Возможно, в этом месте был записан

Рис. 3. Прорисовка парных браслетов-наручей с изображениями плясок (по: Рыбаков , 1987)

термин «детский», но об этом более обоснованно могут судить сами исследователи. Однако и «детина», донесший на Чижа, вряд ли был просто молодым новгородцем или слугой. Скорее всего, это должностное лицо.

Очевидно, убийство журавля считалось общественно-порицаемым поступком, а может быть, и наказуемым. Мы можем только догадываться, каким образом и кем оно осуществлялось. Вероятно, как и другие преступления против «нравственности», оно подлежало ведению церковного суда и как минимум требовало духовного покаяния. О конкретных деталях и последствиях проступка Чижа ничего не известно. Но именно покаянный смысл имеет комплекс рисунков и надписей застрелившего журавля Чижа, надпись даже начинается с выражения сожаления « охъǃ », как и некоторые другие покаянные надписи. «Чижов друг» также добавил к ней сочувственную приписку.

Это не единственная надпись-граффити, которая прямо или косвенно отражает остатки языческого мировоззрения, прочно вошедшего в менталитет и практику «бытового» христианства. Об одной из них сообщают А. А. Гиппиус и С. М. Михеев – имеется в виду граффити, упоминающее «вороньего» жреца ( Михеев , 2022. С. 146). Среди граффити этого храма встречаются и другие, явно или косвенно отображающие религиозный синкретизм. На первый взгляд кажется, что таких надписей не должно быть на стенах соборного христианского храма, т. е. среди граффити, имеющих, прежде всего, сакральное назначение: молитвенное, поминальное, памятное. Но христианство тесно переплеталось с языческими религиозными представлениями и обрядами, прочно вошедшими и в бытовую, и в духовную сферы жизни, представляя собой религиозный синкретизм, в котором прежние обычаи мирно уживались с христианством. Но время от времени они вновь проявлялись бурными всплесками старой языческой веры, особенно в первые века после официального принятия христианства. Например, широко известное историкам восстание 1071 г. в Новгороде, когда выдававший себя за бога волхв сумел привлечь на свою сторону почти все население города. Б. А. Рыбаков, ссылаясь на сведения летописей – Новгородской Первой и Никоновской, сохранившей более подробное описание события, – пишет, что в Новгороде даже в 1223 г. на фоне неурожая и жестокого голода снова явились волхвы, ведуны и потворы (колдуньи. – А. М. ). Новгородцы их схватили и сожгли на Ярославовом дворе, несмотря на заступничество княжеской дружины, пытавшейся предотвратить самосуд ( Рыбаков , 1987. С. 689).

Одним из проявлений языческого по своей сути почитания журавлей, связанного с русальскими обрядами и культом плодородия, и стал комплекс надписей и рисунков, упоминающий Чижа. Они являются покаянными надписями, приоткрывающими нам, хотя и без подробностей, но в реальных лицах и событиях, небольшое окно в давно исчезнувший мир жизни Новгорода второй половины XI в.

Список литературы О чиже и журавле (историко-культурный комментарий к надписи-граффити)

- Гиппиус А. А., Михеев С. М., 2013. О подготовке свода надписей-граффити Новгородского Софийского собора // Письменность, литература, фольклор славянских народов. История славистики: XV Междунар. съезд славистов (Минск, 20-27 августа 2013 г.): докл. рос. делегации / Отв. ред. А. А. Молдован. М.: Древлехранилище. С. 152-179. EDN: RGCQZX

- Зализняк А. А., 2004. Древненовгородский диалект. 2-е изд., доп. М.: Языки славянской культуры. 872 с.

- Кочин Г. Е., 1937. Материалы для терминологического словаря Древней Руси. М.; Л.: АН СССР. С. 487 с.

- Медынцева А. А., 1978. Древнерусские надписи новгородского Софийского собора. М.: Наука. 311 с. Михеев С. М., 2022. Софийский собор в Новгороде. Граффити // Православная энциклопедия. Т. 65. М.: Православная энциклопедия. С. 145-147.

- Никитина Ю. И., 1990. Рисунки-граффити из Софии Новгородской // СА. № 3. С. 220-232. Рыбаков Б. А., 1987. Язычество Древней Руси. М.: Наука. 782 с.