О деятельности государства по поддержанию физической готовности у военнослужащих запаса

Автор: Яндиев Б.М.

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Психология и педагогика

Статья в выпуске: 3 (13), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье показана необходимость деятельности по поддержанию физической готовности у военнослужащих запаса.

Физическая культура, спорт, здоровый образ жизни, физкультурно-спортивное движение

Короткий адрес: https://sciup.org/14113821

IDR: 14113821

Текст научной статьи О деятельности государства по поддержанию физической готовности у военнослужащих запаса

В советский период развития нашего государства массовые формы физической культуры составляли неотъемлемую часть в деятельности государственных органов и общественных организаций.

С развалом СССР положение кардинально изменилось: массовые формы физической культуры практически исчезли из-за отсутствия финансирования. Спортивные площадки по месту жительства были ликвидированы. Отсутствие альтернативы проведения свободного времени у молодежи привело и приводит к росту алкоголизма и наркомании, других форм девиантного поведения. В течение последнего времени полное пренебрежение вопросами массовой физической культуры по месту жительства населения поставило под угрозу здоровье нации. Сложилось совершенно недопустимое положение. Полностью прекратились научные исследования в области массовой физической культуры.

Благодаря принятию Закона о «Муниципальных образованиях» в 1996 году впервые за последние десять лет у микрорайонов появились собственные деньги, бюджет, в котором нормативно выделяется определенная часть средств на развитие массовых форм физической культуры по месту жительства.

В настоящее время отсутствуют четкие, обоснованные планы развития и управления массовой физической культурой в муниципальных образованиях, хотя в Законе «О физической культуре» перед государственными системами управления физической культурой всех уров- ней, вплоть до районного спорткомитета, поставлена задача развития массовой физической культуры по месту жительства.

В выступлениях Президента РФ В. В. Путина 29 и 30 января 2002 года был проведен анализ как состояния большого спорта, так и массовой физической культуры, который актуализировал поднятую нами проблему исследования.

Был выявлен социальный состав жителей микрорайона. Объем выборки позволяет утверждать, что представленные данные являются статистически значимыми.

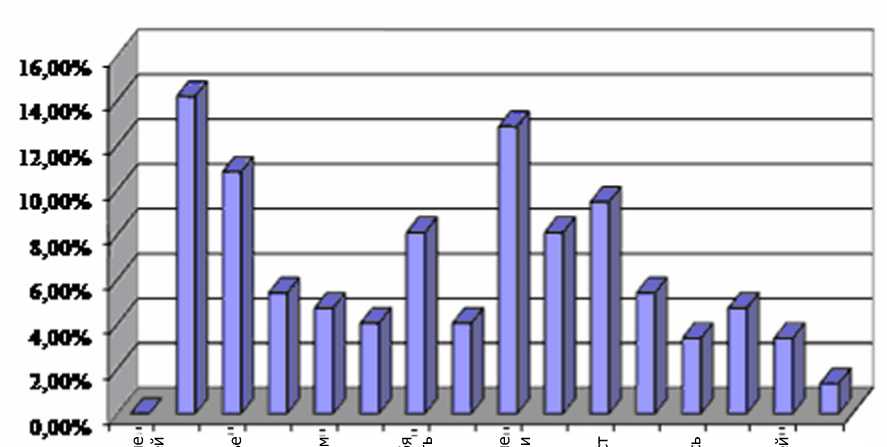

На рисунке 1 отражен процентный состав причин, мешающих занятиям физической культурой по месту жительства. Все причины группируются следующим образом: «нехватка времени» — 20,95 %; «отсутствие условий» — 33,79 %; «состояние здоровья» — 20,27 %; «отсутствие мотивации» — 16,89 %; «психологические комплексы» — 8,10 %.

Цели, преследуемые при занятиях по месту жительства, классифицируются по группам: «рекреационная направленность» — 63,04 %; «направленность по интересам» — 20,88 %; «спортивная направленность» — 16,08 %.

В результате получился следующий комплекс переменных: необходимо уменьшить влияние таких факторов, как отсутствие условий, отсутствие мотивации, психологические комплексы.

Целью статистического исследования этих переменных являлось построение имитационной модели, на которой был реализован модельный педагогический эксперимент и различные вари- анты организационно-педагогического управления массовой физической культурой в муниципальном образовании. Статистический ана- лиз был проведен при помощи стандартного пакета статистической обработки Statgraphics for Windows.

Рис. 1. Исследование причин, мешающих занятиям физической культурой по месту жительства

Окончательно структура системы управления массовой физической культурой может быть представлена в виде двухуровневого комплекса:

-

1. На уровне отдельного жителя.

-

2. На уровне муниципального образования.

На первом уровне цель, преследуемая при занятиях физической культурой, имеет три направления: рекреационное, по интересам и спортивное, причем рекреационное направление является ведущим. Основной причиной, мешающей занятиям физической культурой, является отсутствие мотивации, в которую входят отсутствие условий для занятий и психологические комплексы. Если на уровне педагогического управления невозможно влиять на отсутствие условий для занятий, то второй причиной мы в состоянии управлять педагогическими методами.

В определении эффективности системы управления моделирование должно стоять на первом месте, так как реальные эксперименты на живой социальной системе без предварительной научной проработки в большинстве случаев обречены на неудачу. Физкультурномассовая работа в муниципальном образовании имеет три основных аспекта: организационнопедагогический, административно-хозяйственный и воспитательный. Все они направлены на достижение одной и той же цели — обеспечение условий для постоянного роста числа занимающихся физической культурой. Эти аспекты связаны между собой и соответствующим образом влияют друг на друга. В то же время каждый вид деятельности имеет свои законы функционирования. Поэтому даже незначительные отклонения во взаимодействии как между отдельными аспектами массовой физической культуры, так и внутри каждого аспекта могут привести к непредсказуемым последствиям. Оптимизация, по нашему мнению, должна заключаться в выявлении таких структурных и функциональных связей между отдельными аспектами деятельности и составляющими их элементами в конкретных условиях, которые бы переводили исследуемую систему (массовую физическую культуру) в состояние устойчивого роста основного критерия оптимальности — числа жителей муниципального образования, охваченных занятиями физической культурой.

Основное отличие нашего времени состоит в прекращении централизованного финансирования массовой физической культуры, сворачивании социальных программ, резком снижении активности населения. Эти факторы, а также некоторые другие образуют так называемые вспомогательные переменные, которые помогают раскрыть внутренние механизмы взаимодействия системы, конкретизировать ее, наглядно отразить каждый из аспектов физкультурной деятельности. Функции управления, т. е. регулирование финансовых и информационных потоков, а также отработку сигналов обратной связи (отклика системы) выполняет муниципальное образование.

Имитационное динамическое моделирование позволяет сделать следующий вывод: стабильное финансирование на протяжении не менее 3 лет приводит к устойчивому росту числа занимающихся физической культурой по месту жительства, а прогрессивное финансирование за этот же период — к устойчивому росту числа занимающихся в среднем на 7 % в год. Кроме того, моделирование показало, что наиболее рентабельным является ремонт и реконструкция существующей материальной базы с целью улучшения качества обслуживания и расширения ассортимента спортивных услуг. Однако простейшие спортивные сооружения все же необходимо строить, выделяя на это не более 25 % от общего объема финансирования материально-спортивной базы, причем строительство должно сопровождаться одновременным выделением ставок, инвентаря и т. п. для обслуживания новых сооружений.

Более 14 % опрошенных жителей считают, что квалификация тренера является важным фактором для увеличения числа занимающихся массовыми формами физической культуры в муниципальном образовании. Результаты моделирования показали, что только стабильное повышение квалификации приводит к прогрессивному росту числа занимающихся почти на 16 % за период моделирования.

Таким образом, первым шагом в решении задачи вывода массовой физической культуры из кризиса должно стать обеспечение системы массовой физической культуры квалифицированными кадрами. Подготовка и переподготовка кадров требует минимальных финансовых затрат и, следовательно, может быть реализована силами муниципального образования.

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (ст. 5) устанавливает, что физкультурно-спортивное движение в Российской Федерации включает в себя, кроме прочего:

-

— федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта;

-

— органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта;

-

— муниципальные организации физической культуры и спорта.

Контекст цитируемой статьи обоснованно позволяет полагать, что под последними понимаются субъекты управления физической культурой и спортом на местном уровне.

В соответствии с действующим указом Президента Российской Федерации в структуру российских органов исполнительной власти включено Министерство по физической культуре, спорту и туризму, являющееся федеральным органом государственного управления специальной компетенции и обеспечивающее реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта.

Сущность государственной политики в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» заключается в том, что физическая культура и спорт в России рассматриваются как одно из средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности человека, воспитания патриотизма граждан, подготовки их к защите Родины, развития и укрепления дружбы между народами.

В связи с этим государство гарантирует права граждан на равный доступ к занятиям физическими упражнениями и спортом, создает условия для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в различных организациях, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, с детьми дошкольного возраста и с обучающимися в образовательных учреждениях, с работниками организаций, инвалидами, пенсионерами и другими категориями населения.

Государственная политика в области физической культуры и спорта осуществляется в соответствии с принципами:

-

— непрерывности и преемственности физического воспитания различных возрастных групп граждан на всех этапах их жизнедеятельности;

-

— учета интересов всех граждан при разработке и реализации федеральных программ развития физической культуры и спорта, признания ответственности граждан за свое здоровье и физическое состояние;

-

— признания самостоятельности всех физкультурно-спортивных объединений, отвечаю-

- щих требованиям отраслевого законодательства, равенства их прав на государственную поддержку;

-

— создания благоприятных условий финансирования физкультурно-спортивных и спортивно-технических организаций, олимпийского дви жения России, образовательных учреждений и научных организаций в области физической культуры и спорта, а также предприятий спортивной промышленности.

Анализ официальных документов и информационных материалов позволяет констатировать, что во всех субъектах Российской Федерации в настоящее время созданы органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта с различным статусом — министерства, комитеты, департаменты и т. п.

Конституция Российской Федерации устанавливает (ст. 72), что «…в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: …е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта».

В соответствии со статьей 76 Конституции по предметам совместного ведения, следовательно, и по вопросам физической культуры и спорта, «издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные акты субъектов Российской Федерации» [1].

Анализ законов о физической культуре и спорте, принятых в ряде субъектов Российской Федерации, позволяет утверждать, что в них содержатся нормы, по-разному регулирующие вопрос создания субъектов государственного управления физической культурой и спортом на местном уровне.

Закон «О физической культуре и спорте в Московской области» (ст. 6) устанавливает, что «…для управления физической культурой и спортом в муниципальных образованиях по решению соответствующих органов местного самоуправления могут создаваться территориальные органы управления физической культурой и спортом».

Закон Псковской области «О физической культуре и спорте» (ст. 6) гласит, что «…органы местного самоуправления вправе создавать соответствующие органы, к компетенции которых относятся вопросы по физической культуре и спорту».

Закон «О физической культуре и спорте в Томской области» и Закон города Москвы «О физической культуре и спорте» не содержат специальных норм, регулирующих вопросы соз- дания субъектов государственного управления физической культурой и спортом на местном уровне.

Разночтения процитированных выше законов субъектов Российской Федерации в вопросе создания государственных органов управления физической культурой и спортом на местном уровне имеют своей первопричиной, на наш взгляд, недостаточно четкую формулировку соответствующей нормы в Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», статья 6 которого предусматривает, что органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта могут осуществлять «…формирование органов управления физической культурой и спортом, координацию их деятельности и их взаимодействие», не оговаривая при этом весьма важных с точки зрения организации управления вопросов: какие именно (государственные или общественные) и на каком уровне (район, город, район города и т. п.) могут быть созданы субъекты отраслевого управления.

Анализ отраслевых законодательных актов субъектов Российской Федерации позволяет сделать еще одно заключение: как правило, в них отсутствуют достаточно четкие формулировки либо даже упоминания о сущности спортивной политики региона. Так, закон Томской области вообще не содержит соответствующих норм, законы Московской и Псковской областей ориентируют областной (местный) орган отраслевого управления на реализацию общей государственной политики в области физической культуры и спорта. В отличие от названных законов, закон города Москвы содержит норму, гласящую, что ведению города подлежит «…фор-мирование и осуществление городской политики в области физической культуры и спорта».

Отечественные специалисты в ряде публикаций отмечают неточности и противоречия российского законодательства, регулирующего развитие физической культуры и спорта на разных уровнях, и делают вывод о том, что законы, в первую очередь на уровне субъектов Российской Федерации, нуждаются в серьезной корректировке, особенно в связи с принятием в 1999 году Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Закон «О местном самоуправлении в Российской Федерации» в действующей редакции устанавливает, что районная (ст. 63) и городская (ст. 74) администрации осуществляют управление всеми находящимися в ведении района (соответственно, города) физкультурно-спор- тивными учреждениями, обеспечивают их материально-техническое снабжение, назначают и освобождают от должности их руководителей (п. 1), создают объекты физкультурно-спортивного назначения (п. 5), разрабатывают комплексные программы укрепления здоровья и профилактики заболеваний населения (п. 6) и организуют проведение общерайонных (соответственно, общегородских) мероприятий в области спорта (п. 7).

Впервые в отечественной законодательной практике в 1993 году были приняты «Основы законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте», которые не содержали норм, регламентирующих компетенцию региональных государственных органов управления физической культурой и спортом. Однако в Основах отмечалось, что субъекты Российской Федерации (ст. 5) самостоятельно и в полном объеме осуществляют развитие физической культуры и спорта по всем вопросам, кроме отнесенных к ведению Российской Федерации, а органы местного самоуправления (ст. 6) осуществляют развитие физической культуры и спорта в пределах компетенции, установленной законом Российской Федерации «О местном самоуправлении в Российской Федерации».

В принятом в 1999 году Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», статья 43 которого признает «Основы законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте» утратившими силу, отсутствует норма о «самостоятельности» субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта. Наряду с этим в закон включена норма, подробно характеризующая компетенцию органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта (ст. 6, п. 2).

Таким образом, Федеральный закон, с одной стороны, четко определил компетенцию органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, а с другой стороны, ограничился введением нормы только в отношении субъектов Федерации, не включив соответствующих норм в отношении органов государственного управления на местном уровне.

Логично высказать предположение о том, что вопросы компетенции субъекта государственного управления физической культурой и спортом будут рассмотрены с необходимой полнотой в отраслевом законодательстве субъектов Российской Федерации. Чтобы подтвердить или опровергнуть высказанное предположение, проанализируем содержание законов о физической культуре и спорте ряда субъектов Российской Федерации.

В соответствии с Законом города Москвы «О физической культуре и спорте», принятым в 1996 году, городские государственные органы управления физической культурой и спортом осуществляют свою деятельность в тесной связи с органами здравоохранения, образования, администрацией предприятий, правоохранительными органами, общественными объединениями, внешкольными и внеучебными учреждениями физкультурно-спортивной направленности, строя ее совместно с районными органами власти и комитетами территориального общественного самоуправления по месту жительства и отдыха населения (ст. 3.1).

Содержание приведенной нормы полностью подтверждает на примере отраслевого законодательного акта выявленное выше противоречие в общем законодательстве города Москвы, заключающееся в создании весьма специфических органов государственного управления физической культурой и спортом на уровне административных округов, но не на уровне районов города.

Анализ закона в контексте определения компетенции государственного органа управления физической культурой и спортом позволяет выявить его специфическую особенность: законодательный акт определяет эту компетенцию как «компетенцию города Москвы в области физической культуры и спорта», реализуемую «городскими органами государственной власти и управления» без конкретного указания этих органов и дифференциации компетенции каждого из них, включая и местный уровень.

По-иному поступили законодатели других субъектов Российской Федерации.

В закон Московской области «О физической культуре и спорте в Московской области», принятый в 1997 году, включены нормы, дифференцированно регламентирующие компетенцию Московской областной думы, администрации Московской области и органов местного самоуправления Московской области в сфере физической культуры и спорта.

Так, в компетенцию органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта входят:

-

— содействие осуществлению государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории соответствующих муниципальных образований;

-

— разработка, принятие и выполнение программ по развитию физической культуры и спорта;

-

— создание условий для развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании;

-

— содействие развитию физической культуры и спорта, в том числе за счет средств местных бюджетов.

В законе Псковской области «О физической культуре и спорте», принятом в 1998 году, содержатся нормы, дифференцированно определяющие компетенцию органов государственной власти — областного Собрания депутатов и администрации, областных органов управления и органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта.

К компетенции органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта (ст. 6) отнесены:

-

— участие в разработке региональных программ развития физической культуры и спорта;

-

— учет состояния и использования всех спортивных сооружений на территории муниципального образования;

-

— организация и проведение тестирования физической подготовленности населения;

-

— обеспечение населения муниципального образования необходимой информацией о состоянии физической культуры и спорта.

Таким образом, законы Московской и Псковской областей дифференцированно характеризуют компетенцию в области физической культуры и спорта различных органов государственной власти и управления, формулируя в том числе и компетенцию государственных органов управления на местном уровне.

Организационно-управленческая практика складывается таким образом, что компетенция субъекта государственного управления физической культурой и спортом на различных уровнях уровне формулируется не только в законодательных, но и в подзаконных актах [2].

Охарактеризуем с использованием качественных и количественных параметров объекты государственного управления в сфере физической культуры и спорта на примере города Москвы.

Рассматривая объект управления в сфере физической культуры и спорта, нельзя не сказать и о новых, нетрадиционных видах спорта, культивирование которых началось в физкультурно-спортивных организациях города только в последние годы в связи с проявившимися потребностями различных групп населения. К таким видам спорта в первую очередь следует от- нести бейсбол, маунтинбайк, пляжный волейбол, керлинг, сноуборд, дуатлон и др.

Запас Вооруженных сил Российской Федерации создается из числа граждан:

-

— уволенных с военной службы с зачислением в запас;

-

— успешно завершивших обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при государственных, муниципальных или имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования и окончивших указанные образовательные учреждения (Федеральным законом РФ от 22 февраля 2003 года № 27-ФЗ абзац третий пункта 1 статьи 52 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции);

-

— не прошедших военную службу в связи с освобождением от призыва на военную службу; не прошедших военную службу в связи с предоставлением отсрочек по достижении ими возраста 27 лет;

-

— не призванных на военную службу по каким-либо другим причинам;

-

— прошедших альтернативную гражданскую службу;

-

— женского пола, имеющих военно-учет ную специальность.

Запас Службы внешней разведки Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации создается в порядке, определяемом настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Гражданину, успешно завершившему обучение по программе подготовки офицеров запаса на военной кафедре при государственном, муниципальном или имеющем государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального образования, одновременно с зачислением в запас министром обороны Российской Федерации присваивается воинское звание офицера.

Солдатам, матросам, сержантам, старшинам, прапорщикам и мичманам запаса, получившим высшее профессиональное или среднее профессиональное образование по гражданской специальности, родственное по профилю подготовки соответствующей военно-учетной специальности, министром обороны Российской Федерации может быть присвоено воинское звание офицера запаса после проведения их аттестования в порядке, определенном Положением о порядке прохождения военной службы.

Гражданин, пребывающий в запасе и достигший предельного возраста пребывания в запасе или признанный в установленном настоящим Федеральным законом порядке не годным к военной службе по состоянию здоровья, переводится военным комиссаром либо должностным лицом иного органа, осуществляющего воинский учет, в отставку и снимается с воинского учета.

Список литературы О деятельности государства по поддержанию физической готовности у военнослужащих запаса

- Конституция Российской Федерации. М., 1997.

- Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 551 «О военно-патриотических молодежных и детских объединениях»//Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 31. Ст. 3292.