О диагностике дифференциальной модовои задержки многомодовых оптических волокон

Автор: Бурдин А.В.

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Технологии телекоммуникаций

Статья в выпуске: 4 т.6, 2008 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты экспериментальных исследований параметров дифференциальной модовои задержки и профиля показателя преломления многомодовых оптических волокон. Показано, что достоверный прогноз полосы пропускания оптической линии передачи мультиги-габитной сети на многомодовых волокнах может быть выполнен только по результатам измерений параметров дифференциальной модовои задержки используемых многомодовых оптических волокон.

Короткий адрес: https://sciup.org/140191276

IDR: 140191276 | УДК: 621.396.2

Текст научной статьи О диагностике дифференциальной модовои задержки многомодовых оптических волокон

Представлены результаты экспериментальных исследований параметров дифференциальной модовой задержки и профиля показателя преломления многомодовых оптических волокон. Показано, что достоверный прогноз полосы пропускания оптической линии передачи мультиги-габитной сети на многомодовых волокнах может быть выполнен только по результатам измерений параметров дифференциальной модовой задержки используемых многомодовых оптических волокон.

Дифференциальная модовая задержка (DMD – Differential Mode Delay) является основным фактором, ограничивающим применение многомодовых оптических волокон (ОВ) в линейных трактах высокоскоростных сегментов информационно-вычислительных и внутрикорпоративных сетей передачи данных. Эффект DMD в общем случае обусловлен совместной работой одномодовых источников оптического излучения и многомодовых ОВ и подробно описан в работах [1-4]. В оптических модулях активного оборудования мульти-гигабитных сетей применяют когерентные источники излучения – одномодовые лазерные диоды или более дешевые VcSEL лазеры, поскольку подавляющее большинство коммерческих многомодовых светоизлучающих диодов, в отличие от лазеров, не поддерживает требуемую частоту модуляции. Ввод только основной моды в многомодовое ОВ приводит к возбуждению ограниченного числа направляемых мод – имеет место, так называемый, маломодовый режим передачи. Характерный для обычных кварцевых градиентных многомодовых ОВ технологический дефект профиля показателя преломления в центре сердцевины приводит к сильному разбросу групповых скоростей модовых компонентов передаваемого импульса, распределение мощности между которыми определяют условия ввода – осевые и угловые рассогласования. В результате сигнал переносится несколькими модами, которые существенно отличаются друг от друга значениями групповой скорости и амплитуды, и, как следствие, на приеме он разделяется на отдельные компоненты, что сильно искажает его форму.

Степень проявления DMD определяется дефектами профиля показателя преломления и флуктуациями параметров ОВ вдоль длины, которые носят случайный характер, зависят от особенностей технологического процесса изготовления кварцевых многомодовых волокон со сглаженным профилем показателя преломления и определяются совокупностью случайных факторов. Как следствие, достоверный прогноз широкополосности многомодового ОВ может быть выполнен только после их изготовления на основании результатов измерений искажений оптических импульсов в образцах этих ОВ. Вместе с тем, зависимость параметров мод от профиля показателя преломления и, в частности, от параметров «провала» профиля на оси волокна позволяет предположить возможность осуществления такого прогноза по результатам измерений профиля показателя преломления ОВ. Такой подход позволил бы осуществлять отбор ОВ еще на стадии измерений параметров заготовок. В целях проверки справедливости указанного выше предположения были проведены экспериментальные исследования DMD и профиля показателя преломления волокон для выборки многомодовых ОВ с существенно различающимися свойствами. Результаты данного эксперимента и обсуждаются в предлагаемой работе.

Чтобы обеспечить существенное различие свойств испытуемых ОВ, выборку многомодовых волокон для тестирования формировали из ОВ разных поколений. Всего удалось отобрать 14 образцов градиентных волокон 50/125 дли- ной 200…400 м каждый (исключение составил образец №5 – его длина не превышала 100 м), условно сгруппированных по приблизительным датам выпуска. В группу I вошли многомодовые световоды первого поколения отечественного производства (г. Мытищи) середины 80-х (7 шт.). В группу II – более современные ОВ, дата выпуска которых соответствовала концу 90-х (3 шт.). Наконец, группу III составили волокна компании Corning® 50/125, датированные 2006 г. (4 шт.).

Предварительно перед началом испытаний каждый из образцов многомодовых ОВ проходил 2 этапа входного контроля. Первый этап представлял собой диагностику целостности волокон, которая выполнялась с помощью источника видимого излучения (X = 650 нм, генератор a nritsu NE062902611). Это позволило локализовать обрывы в бухтах волокон первых двух групп (образцы №№5, 6, 12 и 1 4). Были проведены соответствующие мероприятия по их реконструкции: в месте обрыва выполнена сварка ОВ по стандартной программе аппарата Ericsson F SU-975, при необходимости проведена перемотка образца, удалены фрагменты, не подлежащие восстановлению – последнее, в частности, относится к ОВ №5. Данный образец, как было отмечено выше, являлся самым коротким из тестируемых ОВ и при этом содержал достаточно большое количество повреждений, в результате чего его длина была вынужденно уменьшена до 71 м.

При положительном результате диагностики на целостность выполнялся второй этап входного контроля ОВ методом обратного рассеяния с помощью оптического рефлектометра (OTDR ) Hewlett Packard E6000A с одномодовым оптическим сменным блоком 131 0/1 550 нм. Измерения проводились на рабочей длине волны X = 1310. В качестве измерительной катушки использовалось одномодовое ОВ Corning SMF-28еТМ длиной порядка 500 м, оконцованное с одной стороны одномодовым пигтейлом fc/PC. Второй конец волокна измерительной катушки соединялся с тестируемым образцом многомодового ОВ через механический соединитель. Измерения проводились в двух направлениях «А > Б» и «Б > А». На основе полученных рефлектограмм была выполнена оценка оптической длины исследуемых волокон.Данные по оптическим длинам тестируемых образцов ОВ, условно сгруппированных по номерам поколений, приведены в таблице 1.

По результатам входного контроля было выявлено два образца волокон из группы I с повышенным значением коэффициента затухания и увеличенными флуктуациями характеристики обратного рассеяния (№2 и №11). В качестве сравнения, на рис. 1 представлены фрагменты рефлектограмм, полученных в ходе проведения измерений, одного из волокон Corning ® 50/125 (№9) и указанных образцов №2 и №11.

Рис. 1. Фрагменты рефлектограмм входного контроля длин тестируемых образцов ОВ: №№9, 2 и 11

Для оценивания профиля показателя преломления ОВ использовали метод видеодиагностики [5], который был реализован с помощью комплекта видеосистемы для исследования состояния торцов оптических разъемов Westover f bP-P5000 в составе: видеощуп, сменные насадки к щупу под стандартные оптические розетки/коннекторы (FC, Sc, ST) и USb адаптер для подключения к ПЭВМ.

Применялась следующая методика оценивания профиля показателя преломления многомодового ОВ. От каждой из тестируемых бухт ОВ отрезался образец волокна длиной не более 2 м. Затем на каждом из концов этого образца был выполнен скол. Один из подготовленных таким образом концов испытуемого образца помещали в специальный адаптер, с помощью которого его подключали к Ламбертовскому источнику излучения, обеспечивающего равномерную засветку торца волокна. Другой подготовленный конец тестируемого ОВ был введен в полый оголовник коннектора 3МТМ EpoxyТМ fc без клеевого заполнения. Разъем с установленным ОВ подключался к розетке FC, с противоположного порта которой вводился видеощуп комплекта W estover fbP-P5000. Изображение торцов коннектора и тестируемого ОВ от видеощупа передавалось на дисплей или монитор ПЭВМ. По не- обходимости производилась настройка качества изображения (яркость, контраст). Данные изображения записывались в память ПЭВМ.

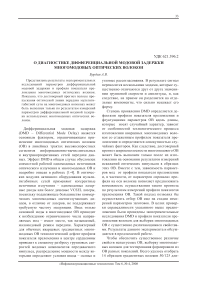

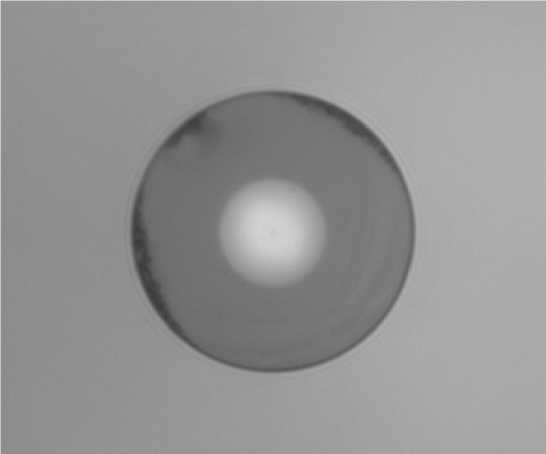

Центральная область полученного изображения (рис. 2), соответствующая сердцевине ОВ, подвергалась цифровой обработке, в результате которой была получена 3D-поверх-ность распределения интенсивности ближнего поля излучения с торца сердцевины тестируемого ОВ в оправке (феррулине) коннектора (рис. 3). Выполнялось построение контуров свечения поля излучения с выхода сердцеви-ны,проводилось усреднение по соответствующим радиальным составляющим и, как результат, воспроизводился профиль показателя преломления ОВ.

Рис. 2. Изображение торца тестируемого ОВ, инсталлированного в коннектор

Рис. 3. Контуры распределения интенсивности свечения поля на выходе сердцевины ОВ

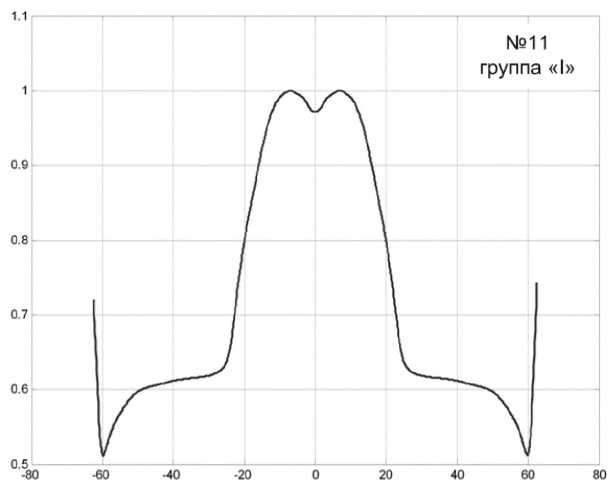

В качестве сравнения на рис. 4 представлены результаты воспроизведения профилей показателей преломления образцов многомодовых ОВ №9 (группа III, рис. 4 а) и №11 (группа I, рис. 4 б)

а)

б)

Рис. 4. Результаты реконструкции профилей показателя преломления образцов многомодовых ОВ №9-а и №11-б

Результаты видеодиагностики показали, что для всех 14 тестируемых образцов многомодовых ОВ были зарегистрированы дефекты профиля, представляющие собой характерный провал в центре сердцевины.При этом сделать однозначные выводы о степени проявления центрального дефекта волокон из разных групп не представляется возможным.

Для всех 14 образцов были проведены измерения DMD в обоих направлениях «А→Б» и «Б→ А». Для оценивания DMD использовали одну из первых моделей измерителя частотных характеристик многомодовых ОВ ИД-6 производства Института Информационных Технологий (ИИТ г.Минск), модернизированного для измерения DMD.Изна-чально область применения данного прибора огра-ничиваласьопределениемкоэффициенташирокопо-лосности многомодовых ОВ импульсным методом [4]. Модернизация заключалась в основном в замене светоизлучающего диода на лазерный диод, замене, соответственно,схем накачки,а также усовершенствованию выходных оптических цепей.

В основе измерений оценок DMD ввод в испытуемое ОВ на ближнем конце импульса малой длительности (в данном случае до 0,5 нС) и анализ отклика на дальнем конце.Анализ формы сигнала на выходе исследуемого ОВ осуществлялся по следующему алгоритму [6]:

-

- если форма полученного импульса искажена, содержит несколько всплесков, то DMD определяется как разница во времени между появлением первого и последнего пика, амплитуда которых должна составлять не менее 10% от амплитуды главного максимума;

-

- если форма полученного сигнала имеет сглаженный вид, разделение на отдельные составляющие фактически не проявляется (отсутствуют локальные пики),предполагается, что DMD соответствует длительности импульса на уровне 0,5.

При проведении измерений DMD вышеупомянутых 14 образцов многомодовых волокон разных поколений специальные согласующие устройства для ввода сигнала с выхода одномодового лазерного диода в исследуемое ОВ не использовались: ни обеспечивающие равномерную засветку торца волокна,ни, напротив,ввод с заданным осевым смещением.Для имитации «полевых» условий соединение «источник-волокно» осуществлялось,как было отмечено ранее, через типовую оптическую розетку fc/PC.В то же время,чтобы снять вопросы,связанные с сильным разбросом параметров разъемных соединений для разных комплектов «коннектор – розетка»,при выполнении измерений для всех 14 ОВ использовалась одна и та же пара многомодовых пигтейлов fc/PC 6 и 8.Данные пигтейлы подваривались перед проведением теста к соответствующему образцу ОВ по стандартной программе для сварки многомодовых волокон на аппарате EricssonFSU-975.Результаты измерений для испытуемых образцов сведены в таблице 1.

Таблица 1

|

№ группы |

№ образца |

L onm , м |

DMD ( Т 0.5 ) , пс |

|

I |

01 |

242,88 |

(0,227) |

|

I |

02 |

339,58 |

1,11 |

|

I |

03 |

261,07 |

2,18 |

|

I |

04 |

351,07 |

(0,273) |

|

II |

05 |

71,49 |

(0,240) |

|

II |

06 |

288,52 |

(0,221) |

|

III |

07 |

279,58 |

(0,252) |

|

III |

08 |

373,41 |

(0,253) |

|

III |

09 |

378,20 |

(0,273) |

|

III |

10 |

371,50 |

(0,250) |

|

I |

11 |

330,65 |

1,18 |

|

I |

12 |

456,07 |

0,62 |

|

II |

13 |

208,09 |

(0,141) |

|

I |

14 |

431,18 |

(0,140) |

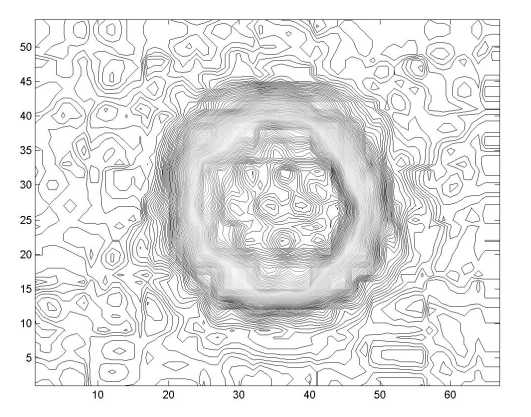

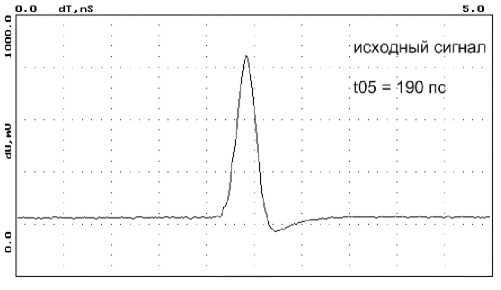

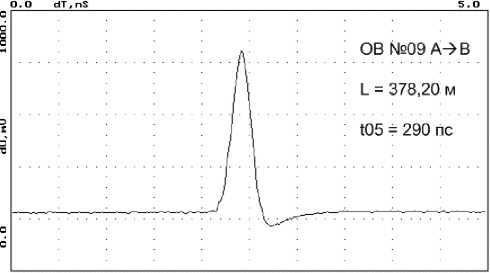

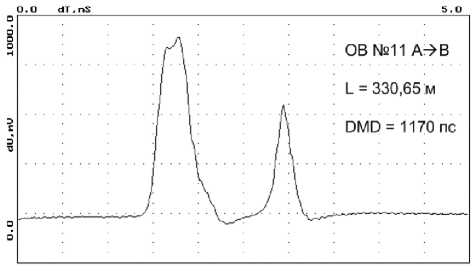

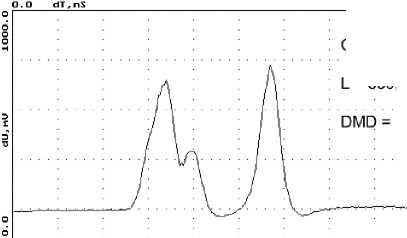

В качестве примера, на рис. 5 приведены исходная форма сигнала (рис. 5а), импульс на выходе образца ОВ №9 (группа III) без существенных искажений (рис. 5б) и результат DMD в виде разделения сигнала на отдельные компоненты на выходе образца ОВ №11 (группа I) для направлений «А → Б» или «Б → А» (рис. 5в и 5г).

Анализ полученных результатов позволил выявить следующее. Ни для одного из образцов ОВ, составляющих группу III, в пределах тестируемой длины проявление эффекта DMD не наблюдалось даже в отсутствии специальных согласующих устройств ввода. Вне зависимости от направления передачи «А → Б» или «Б → А» внешний вид импульса на выходе волокон группы III был идентичен исходному сигналу (рис. 5а и 5б). Однако при этом регистрировалось увеличение его длительности, которое составило для этой группы от 10 до 50% относительно исходного значения.

Как и предполагалось, наиболее сильные искажения наблюдались для волокон группы I. Здесь форма сигнала, регистрируемого на выходе указанных ОВ, претерпевала существенные изменения даже для образцов значительно меньшей, по сравнению с волокнами группы III, протяженности. Более того, в ряде случаев характер искажений менялся в зависимости от направления передачи сигнала (рис. 5в и 5г).

а)

б)

в)

OB №11 В->А

L = 330,65 м

1050 пс

:г)

Рис. 5. Исходный сигнал (а) и формы импульсов, полученные на выходе образцов №09 (б) и №11 (в) и (г)

Необходимо отметить, что наиболее сильное проявления эффекта DMD было зарегистрировано именно для выявленных по результатам входного контроля образцов волокон с повышенным значением коэффициента затухания и сильными флуктуациями характеристики обратного рассеяния. При этом с точки зрения сравнения полученных в ходе видеодиагностики профилей показателей преломления ОВ групп I и III ожидаемых существенных отличий в размерах центрального дефекта не наблюдалось.

В то же время, для некоторых ОВ из этой же группы I проявление DMD не было зарегистрировано. Форма импульса на выходе тестируемых волокон соответствовала сигналу с выхода лазера, при этом увеличение длительности достигало практически 90% относительно исходного значения.

Для большинства образцов группы II сигнал также сохранял форму при увеличении длительности до 90%. И в этом случае значения данного параметра для одного и того же ОВ при разных направлениях передачи сигнала отличались практически в 1,5 раза. Проявление DMD было существенно ниже по сравнению с образцами группы I. Локальные максимумы находились внутри одной огибающей, поэтому результат оценки DMD был одного порядка с данными измерений, получен- ными при тестировании образцов ОВ из других групп, для которых искажения формы сигнала не были зарегистрированы.

Полученные результаты даже для достаточно ограниченного числа образцов ОВ наглядно демонстрируют зависимость полосы пропускания кварцевых многомодовых волокон, возбуждаемых одномодовым источником излучения, от целой совокупности факторов, связанных непосредственно с конструкцией световода, его распределенными параметрами и условиями ввода. Это хорошо видно из протоколов измерений волокон группы I, которые относятся к первому поколению градиентных многомодовых ОВ отечественного производства и явно должны отличаться более значительными дефектами профиля и нестабильностью геометрии по длине световода, по сравнению с ОВ последующих поколений. Как показывают результаты даже в отсутствии специальных согласующих устройств «одномодовый источник – многомодовое волокно» для целого ряда образцов из этой группы форма импульса была идентична исходной, а эффект DMD в виде разделения сигнала на отдельные компоненты не наблюдался. На практике же подобная ситуация встречается достаточно часто [7-8] и соответствует случаю, когда в одной и той же строительной длине оптического кабеля могут находиться многомодовые волокна разной, с точки зрения передачи сигнала когерентного источника, пропускной способности. И в этом смысле наиболее полный ответ на вопрос о потенциальных возможностях использования волокон данного кабеля под конкретное активное оборудование инсталлируемой мультигигабитной сети может быть получен только на основании анализа результатов измерения DMD.

Список литературы О диагностике дифференциальной модовои задержки многомодовых оптических волокон

- Листвин А. В., Листвин В. Н., Швырков Д.В. Оптические волокна для линий связи. М.: ЛЕСАРарт, 2003.-288 с.

- Семенов А.Б. Волоконно-оптические подсистемы СКС. М.: Академия АйТи; ДМК Пресс, 2007.-632 с.

- Bottacchi S. Multi-Gigabit transmission over multimode optical fiber. Theory and design methods for lOGbE systems. West Sussex: Wiley, 2006. -654 p.

- Андреев В.А., Бурдин А.В. Многомодовые оптические волокна. Теория и приложения на высокоскоростных сетях связи. М.: Радио и Связь, 2004. -248 с.

- Холодный С.Д. Методы испытаний и диагностики кабелей и проводов. М.: Энергоатомиздат, 1991.-200 стр.

- Aronson L., Buckman L. Guide to HP Labs ROFL/OFL fiber measurements from 12/15/97 -12/19/97//IEEE 802.3z Task Force. Presentation materials, February 1998 meeting. 1998.-6 p.

- Abbot J.S. Light propagation in Gbit LANs//IMA. Presentation materials, November 1999 plenary meeting. 1999. -9 p.

- Raddate L., White I.H., Cunningham D.G., Nowell M.C. An experimental and theoretical study of the offset launch technique for the enhancement of the bandwidth of multimode fiber links//IEEE Journal of Lightwave Technology. 1998. -vol. 16(3). -P. 324-331.