О динамике личностного развития воспитанников детского дома в условиях реабилитационного пространства

Автор: Фоминых Н.М.

Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 3 (17), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается Ульяновский детский дом «Гнёздышко» как опытно-экспериментальная площадка областной программы развития инновационных процессов.

Реабилитационная пространство, дети с ограниченными возможностями здоровья, детский дом, методики, эксперимент

Короткий адрес: https://sciup.org/14219707

IDR: 14219707

Текст научной статьи О динамике личностного развития воспитанников детского дома в условиях реабилитационного пространства

С 2012 года ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко» является опытно-экспериментальной площадкой областной программы развития инновационных процессов по теме: «Создание реабилитационного пространства в специальном (коррекционном) детском доме для детей с ограниченными возможностями здоровья как ресурса личностного развития воспитанников».

Основной идеей концепции исследования является идея о моделировании реабилитационного пространства детского дома, в котором получит наибольшее воплощение реабилитация, личностное развитие, социализация и адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

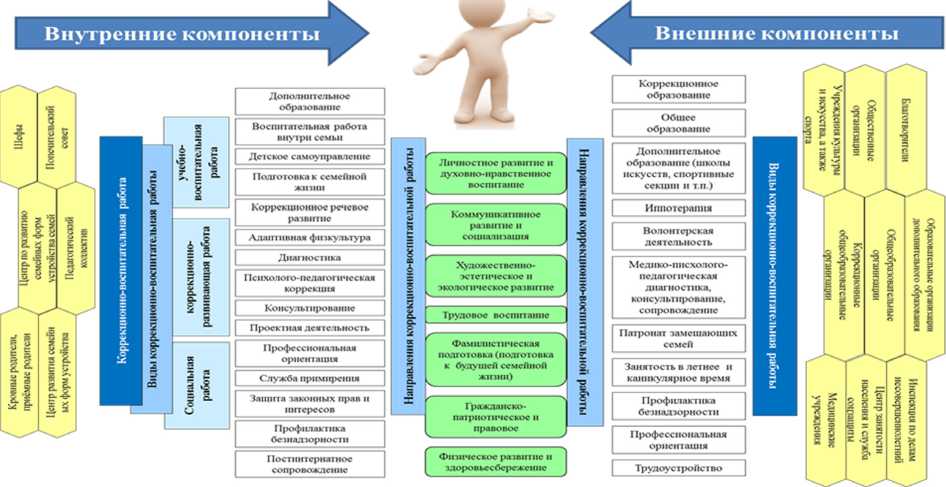

Под реабилитационным пространством детского дома мы понимаем комплексную, многоуровневую, поэтапную и динамичную систему взаимосвязанных действий педагогического коллектива, направленную на осуществление профилактики, реабилитации и поддержки полноценного развития личности воспитанников детского дома, посредством организации взаимодействия ведомств, служб, учреждений, общественных организаций и инициатив.

Реабилитационное пространство позволит целенаправленно сформировать социальные связи и отношения субъектов и объектов ре- абилитационной деятельности, являющиеся следствием реализации их потребностей, интересов и функциональных ролей, ориентированных на создание условий для максимальной актуализации реабилитационного потенциала объекта воздействия (ребенка с ограниченными возможностями).

Реабилитационное пространство призвано обеспечить адекватную реакцию детских домов и учреждений интернатного типа на изменяющиеся условия внешней среды, на социальный запрос и требования к выпускнику детского дома. Создание реабилитационного пространства позволит развивать способности и стремление воспитанников к самосовершенствованию с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей, внутренних ресурсов, интересов и потребностей.

Таким образом, проблема исследования состоит в необходимости теоретического обоснования комплекса психолого-педагогических условий, разработки и реализации модели реабилитационного пространства в специальном (коррекционном) детском доме для детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей личностное развитие воспитанников.

Цель исследования: разработка и реализация эффективной модели создания реабилитационного пространства в специальном (коррекционном) детском доме для детей с ограниченными возможностями здоровья как ресурса личностного развития воспитанников.

Объект исследования: процесс личностного развития воспитанников детского дома.

Предмет исследования: процесс создания реабилитационного пространства в специальном (коррекционном) детском доме для детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающего полноценное личностное развитие воспитанников.

Новизна исследования заключается в том, что впервые создание реабилитационного пространства в специальном (коррекционном) детском доме для детей с ограниченными возможностями здоровья рассматривается как значимый ресурс личностного развития воспитанников.

В ходе исследования был осуществлен разносторонний и многоаспектный теоретический анализ проблемы создания реабилитационного пространства в специальном (коррекционном) детском доме для детей с ограниченными возможностями здоровья как ресурса личностного развития воспитанников.

Были выявлены возможности и потенциал реабилитационного пространства в специальном (коррекционном) детском доме для детей с ограниченными возможностями здоровья как ресурса личностного развития воспитанников.

Также была разработана системная модель реабилитационного пространства в специальном (коррекционном) детском доме для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая обеспечит единство ее целевого, содержательного, деятельностного и результативного компонентов, а также условия ее эффективной реализации как ресурса личностного развития воспитанников детского дома (рисунок 1).

Разработан критериальный аппарат, необходимый для опытно-экспериментального обоснования эффективности процесса реализации модели реабилитационного пространства в специальном (коррекционном) детском доме для детей с ограниченными возможностями здоровья как ресурса личностного развития воспитанников.

В практику деятельности детского дома была внедрена системная модель реабилитационного пространства в специальном (коррекционном) детском доме для детей с ограниченными возможностями здоровья как ресурса личностного развития воспитанников. Разработанный диагностический инструментарий позволил выявить динамику в личностном развитии воспитанников детского дома, уровни сформиро- ванности их личностных характеристик.

В ходе исследования были получены следующие результаты личностного развития воспитанников детского дома.

За время проведения исследования численность воспитанников ОГКОУ Ульяновского детского дома «Гнёздышко» сократилась на 35,3% (с 68 до 44 человек). Данная тенденция соответствует общероссийской: по данным федеральная служба государственной статистики с 2011 по 2014 году численность детей, сократилась на 37% (с 48275 до 30403 человек) [8].

Уменьшение численности воспитанников обусловлено несколькими причинами:

-

• выпуск из детского дома (поступление в образовательные организации профессионального образования, достижение совершеннолетия) – 31%;

-

• устройство воспитанников в замещающие семьи – 23,5%;

-

• возвращение воспитанников в кровные семьи – 2,9%;

-

• другое (перевод в другое учреждение интернатного типа и т.п.) – 2,9%.

Помимо прочего в ОГКОУ Ульяновского детского дома «Гнёздышко» продолжали пребывать новые воспитанники. С 2012 по 2016 годы в детский дом поступил 31 ребёнок. Это дети родителей, лишенных родительских прав (67,7%), дети, переведённые из других детских домов (25,8%), дети, возвращённые в детский дом из замещающих семей (6,5%).

Таким образом, динамика изменения численности воспитанников ОГКОУ Ульяновского детского дома «Гнёздышко» составила в среднем 39,4%.

Реабилитационное пространство

ОГКОУ "Ульяновского детского дома «Гнёздышко»

Рисунок 1

Согласно плану исследования, с 2012 по 2016 год проводилось оценка развития личности воспитанников в реабилитационном пространстве детского дома по следующим критериям: личностная компетентность, коммуникативная компетентность, компетентность творческой деятельности, компетентность в профессиональном самоопределении, фамилистическая компетентность, здоровьесберегающая компетентность, гражданско-патриотическая компетентность (таблица 1).

Полученные в ходе исследования результаты и выводы могут быть основой для организационного, содержательного и методического проектирования воспитательного процесса в детских домах и учреждениях интернатного типа с целью наиболее эффективного развития личности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Все респонденты были разделены по двум критериям: длительности пребывания в детском доме и уровню психического развития.

По первому критерию – длительности пребывания в детском доме – были выделены две группы: 1 группа – воспитанники, находящиеся в детском доме,–2 и более лет (численность воспитанников в группе по ходу эксперимента изменялась от 8 до 10 человек); 2 группа – воспитанники, находящиеся в детском доме,– менее двух лет (численность детей в группе от 25 до 32 человек).

По второму критерию – психическому развитию воспитанников – были выделены три группы: «норма» – воспитанники с нормой психического развития (от 20 до 17 человек), «7 вид» – воспитанники с VII, VIII уровнем психического развития (от 14 до 17 человек); «II, IV, V вид» – воспитанники с II, IV, V видом психического развития (3 человека). В виду малочисленности последней группы по данному критерию результаты личностного развития воспитанников в настоящем исследовании не приведены.

Для возможности проведения сравнительной оценки результаты диагностик приведены в процентах.

Анализируя изменения в личностном развитии по четырём группам, нами были сделаны следующие выводы.

Методика изучения представлений о себе В. Стефансона позволяет определить шесть основных тенденций поведения человека в реальной группе: зависимость, независимость, общительность, необщительность, принятие борьбы и избегание борьбы. Тенденция к зависимости определена как внутреннее стремление индивида к принятию групповых стандартов и ценностей: социальных и морально-этических.

В начале эксперимента у воспитанников 1 группы ведущей тенденцией было принятие борьбы (37,5%). На втором месте стратегии не- зависимости и общительности (25% каждая). Во 2 группе и группе «норма» преобладающей тенденцией была общительность (34,4% и 50% соответственно). Во второй группе на втором месте находится стратегия избегания борьбы (25%). В группе «норма» на втором месте – принятие борьбы (25%). Для воспитанников, относящихся к группе «7 вид», ведущей стратегия являлось избегание борьбы (35,3%), на втором месте – принятие борьбы (23,5%).

По окончании исследования в трёх группах: «2 группа», «норма», «7 вид» преобладающей стратегией стала общительность 40%, 41% и 31% соответственно. На втором месте в группах «2 группа» и «норма» – зависимость (20% и 17,6%); в группе «7 вид» – независимость (18,8%). Результаты в 1 группе более вариативны: общительность, необщительность, избегание борьбы – 20%.

Диагностика эмоциональных состояний по методике А. Уэссмана, Д. Рикса (методика применяется для самооценки эмоциональных состояний и степени бодрствования) выявила в начале эксперимента во всех четырёх группах преобладание среднего уровня эмоционального состояния (от 88,2 до 93,8%), характеризующееся средними показателями по шкалам: «спокойствие – тревожность», «энергичность – усталость», «приподнятость – подавленность», «уверенность в себе – беспомощность».

К концу эксперимента произошло снижение численности респондентов со средним уровнем, однако их количество значительно сократилось за счет увеличения количества респондентов с высоким уровнем: «1 группа» – высокий уровень у 50%; «2 группа» – 52%; «норма» – 58,8%; «7 вид» – 43,8%.

Диагностика способности к саморазвитию и самообразованию выявила, что в начале эксперимента средний уровень имел наибольшее значение только в группе «норма» (40%) в остальных группах преобладал уровень ниже среднего (от 43, 8 до 64,7%).

К концу эксперимента во всех группах отмечена положительная динамика: «1 группа» – увеличение количества респондентов со средним уровнем с 25 до 60%; «2 группа» – увеличение количества респондентов со средним уровнем с 31,3 до 40%; «норма» – увеличение количества респондентов с высоким уровнем с 10 до 17,6%; «7 вид» – увеличение количества респондентов со средним уровнем с 17,6 до 56,3%.

Диагностика выявления уровня самооценки по методике Р. Овчаровой выявила на протяжении всего эксперимента преобладание во всех группах среднего уровня самооценки, изменяющегося в пределах от 66,8 до 100%. В группе «норма» прослеживается тенденция роста высокого уровня самооценки с 10 до 23,5%.

По диагностике самоконтроля в общении

Таблица 1

Диагностика личностного развития воспитанников детского дома в реабилитационном пространстве детского дома

|

Направление воспитательной работы |

Критерии и показатели |

Диагностический инструментарий |

|

Личностное развитие |

Личностная компетентность

|

|

|

Коммуникативное развитие и социализация |

Коммуникативная компетентность Сформированность гуманистических качеств (отношение к людям, способность к сопереживании, состраданию) |

|

|

Художественно-эстетическое и экологическое развитие |

Компетентность творческой деятельности.

мышления и воображения. |

|

|

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение |

Компетентность в профессиональном самоопределении.

|

|

|

Фамилистическая подготовка (подготовка к будущей семейной жизни) |

Фамилистическая компетентность

|

|

|

Физическое развитие и здоровьесбережение |

Здоровьесберегающая компетентность

|

|

|

Гражданско-патриотическое и правовое |

Гражданско-патриотическая компетентность Выявление ценностных ориентаций (ценности профессиональная, финансовая, семейная, социальная, духовная и др.) |

|

по методике М. Снайдера и диагностике психологической культуры личности по методике Т. Огневой, О. Мотковой респонденты всех групп на всём протяжении эксперимента показывали средний уровень в среднем более 70%. Определение коммуникативных и организаторских склонностей дало аналогичные результаты.

Таким образом, воспитанников детского дома можно охарактеризовать как искренних, но не сдержанных в своих эмоциональных проявлениях, считающимися в своем поведении с окружающими людьми. Они стремятся к контактам с людьми, отстаивают свое.

Диагностика креативности по методике Рензулли на всем протяжении исследования показывает средний уровень творческого мышления воспитанников, изменяющийся в интервале от 70,6 до 100%.

Аналогичные данные получены по тесту Гилфорда.

Диагностика креативности Торренса показывает, что у воспитанников детского дома преобладают гибкость и беглость. Динамика изменения показателя от 41,2 до 87,5% и от 45 до 64,3% соответственно. К концу эксперимента в двух группах: «2 группа» и «норма» показатель оригинальность зафиксирован у 12% респондентов.

При изучении сформированности компетентности в профессиональном самоопределении воспитанников детского дома использовался опросник Голланда, диагностика личности на мотивацию к успеху по методике Т. Элерса и диагностика личности на мотивацию к избеганию неудач по методике Т.Элерса.

Опросник Голланда, основанный на соотнесении типов профессии с индивидуальными особенностями человека, выявил, что большинство респондентов к окончанию эксперимента выбирают профессии реалистичного и социального типа: реалистичный тип: «1 группа» – увеличение с 25 до 50%, «2 группа» – с 37,5 до 64%, «норма» – с 35% до 41,2%, «7 вид» – с 35,3 до 81,3%; социальный тип: «1 группа», несмотря на уменьшение с 62,5 до 40%, показатель по-прежнему высок, «2 группа» – увеличение с 18,8 до 28%, «норма» – с 25% до 47%, «7 вид» – уменьшение с 35,3 до 12,5% (уменьшение произошло из-за резкого увеличения показателя «реалистичный тип).

Склонность к профессиям интеллектуального типа выявлены в 1 группе (10%), 2 группе (4%) и группе «норма» (11,8%).

Таким образом воспитанники детского дома проявляют склонность заниматься конкретными вещами и их использованием, отдают предпочтение занятиям, требующим применения физической силы, ловкости. А также ориентированы на труд, главным содержанием которого является взаимодействие с другими людьми.

Диагностика личности на мотивацию к успеху по методике Т. Элерса выявила во всех группах на начало эксперимента преобладание, а затем рост среднего показателя (с 40 до 90%).

Диагностика личности на мотивацию к избеганию неудач по методике Т. Элерса выявила во всех группах стабильно высокий показатель среднего уровня, изменяющийся в ходе эксперимента в диапазоне от 88,2 до 100%.

Фамилистическая подготовка – один из важнейших аспектов личностного развития воспитанника. Мы понимаем под фамилистиче-ской подготовкой не только готовность создать собственную семью после выпуска из детского дома, но и готовность быть принятым в замещающую семью.

По методике ценностных ориентаций М. Рокича у воспитанников детского дома 14 лет и старше определялось соотношение терминальных (убеждения в том, что какая-то конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы к ней стремиться) и инструментальных (убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство личности является предпочтительным в любой ситуации) ценностей. В начале эксперимента во всех группах преобладали терминальные ценности – от 75 до 100%. К окончанию эксперимента данные показатели оказались равными.

Адаптированная методика РОП («Ролевые ожидания и притязания») также использовалась с воспитанниками 14 лет и старше.

В начале эксперимента во всех группах главенствующую позицию занимала внешняя привлекательность (от 33% до 100%), т. е. преобладало желание иметь внешне привлекательного супруга (-у), а также была выявлена установка на собственную привлекательность, стремление модно и красиво одеваться. Наиболее явно это выражено в 1 группе (100%). Это объясняется малым количеством респондентов в группе (от 1 до 5 человек по ходу эксперимента). В группе «7 вид» наряду с внешней привлекательностью по 33% набрали социальная активность (брачный партнер должен иметь серьезные профессиональные интересы, играть активную общественную роль) и личностная идентификация (ожидание общности интересов, потребностей, ценностных ориентации, способов времяпрепровождения).

Во 2 группе и группе «норма» помимо внешней привлекательности были выбраны как значимые социальная активность, личностная идентификация, родительско-воспитательские, а также хозяйственно-бытовые ожидания и притязания: «2 группа»: внешняя привлекательность – 38%, социальная активность – 23,8%, личностная идентификация и родитель-ское-воспитательские ожидания и притязания по 14,3%, хозяйственно-бытовые ожидания и притязания – 4,8%; группа «норма»: внешняя привлекательность – 38,5%, социальная активность и личностная идентификация по 15,4%, и родительское-воспитание – 23%, хозяйственно-бытовые ожидания и притязания – 7,7%.

По окончании эксперимента помимо родительско-воспитательских ожиданий и притязаний более значимыми стали и другие параметры. «1 группа»: внешняя привлекательность – 60%, родительское-воспитательские ожидания и притязания – 40%; «2 группа»: внешняя привлекательность и личностная идентификация по 22,2%, социальная активность – 5,6%, и родительское-воспитательские ожидания и притязания – 33,3%, хозяйственно-бытовые ожидания и притязания – 16,7%; группа «норма»: внешняя привлекательность – 18,2%, ро-дительское-воспитательские ожидания и притязания – 45,5%; личностная идентификация – 27,3%, социальная активность – 0%, и роди-тельское-воспитательские ожидания и притязания – 33,3%, хозяйственно-бытовые ожидания и притязания – 7,7%; «7 вид»: внешняя привлекательность – 40%, родительское-вос-питательские ожидания и притязания – 30%; личностная идентификация, хозяйственно-бытовые ожидания и притязания и социальная активность по 10%

Фамилистическая компетентность выявлялась у воспитанников также посредством написания сочинения на тему «Образ идеальной семьи».

Во всех группах по этому параметру отмечено увеличение среднего уровня: «1 группа» – с 50 до 60%, «2 группа» – с 46,9 до 76%, «норма» – с 50 до 76,5%, «7 вид» – с 41,2 до 62,5%. Рост показателя обусловлен уменьшением респондентов с низким уровнем.

Здоровьесберегающая компетентность определялась по двум анкетам «Здоровый образ жизни». Все респонденты на всём протяжении эксперимента показали высокую осведомленность в правилах ведения здорового образа жизни.

Здоровьесберегающая компетентность определялась по двум анкетам «Здоровый образ жизни». Все респонденты на всём протяжении эксперимента показали высокую осведомленность в правилах ведения здорового образа жизни.

Степень гражданско-патриотической компетентности определялась диагностикой уровня нравственных ценностей и экспресс-диагно-стикой социальных ценностей личности.

Диагностика уровня нравственных ценностей выявила в начале эксперимента преобладание в 1 группе и группе «7 вид» респондентов с высоким уровнем нравственных ценностей: 37,5 и 35,3% соответственно. Во второй группе и группе «норма» преобладали респонденты с показателем среднего уровня: 28,1 и 35% соответственно.

В конце эксперимента во всех группах увеличилось процентное соотношение респондентов с показателем «средний уровень»: «1 группа» – c 25 до 60%, «2 группа» – с 28,1 до 48 %, «норма» – с 35 до 47%, «7 вид» – с 17,6 до 62,5%. Также произошло увеличение по показателю «низкий уровень»: 1 группа» – c 12,5 до 40%, «2 группа» – с 25 до 36%, «норма» – с 20 до 35,5%, «7 вид» – с 23,5 до 37,5%.

Изменение показателей вызвано сокращением во всех группах показателя «ниже среднего» до 0, а также снижением показателя «выше среднего» в группах «1 группа» и «7 вид» до 0%, в группах «2 группа» и «норма» до 16% и 17,6% соответственно.

Таким образом, во всех группах отмечена положительная динамика в развитии личности воспитанников.

Список литературы О динамике личностного развития воспитанников детского дома в условиях реабилитационного пространства

- Большая энциклопедия психологических тестов . -М.: Эксмо, 2007. -414 с.

- Методика «О-сортировка» (В. Стефансон) /Под ред. А. А. Карелина. -М., 2001. -Т.2. -456 с.

- Мотков О. И. Психологическая культура личности /О. И. Мотков//«Школьный психолог». -1999. -Вып. 15.

- Психологические тесты /Под ред. А. А. Карелина. -М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. -T.1 -332с.

- Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие /редактор-составитель Д. Я. Райгородский. -Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2001. -672 с.

- Соколова И. Ю. От самопознания к самореализации и здоровьесбережению. Учебно-методическое пособие для студентов, магистрантов, аспирантов, кураторов, педагогов /И. Ю. Соколова, Л. Б. Гиль -Томск: ТПУ, 2010.-101 с.

- Туник Е. Е. Диагностика креативности /Е. Е. Туник -Издательство: С-Пб.: ИМАТОН, 1998. -171 с.

- Федеральная служба государственной статистики/Центральная система базы данных -Режим доступа: http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi

- Фетискин Н. П. Диагностика коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-2) /Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов -М., 2002. -490 с.

- Энциклопедия методов психолого-педагогической диагностики лиц с нарушениями речи: пособие для студентов, педагогов, логопедов и психологов /В. А. Калягин, Т. С. Овчинникова. -Санкт-Петербург: Каро, 2004. -432 с. -ISBN 5-89815-401-9.