О древнерусских амулетах-змеевиках

Автор: Коваль В.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология Северо-Восточной Руси

Статья в выпуске: 221, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14328001

IDR: 14328001

Текст статьи О древнерусских амулетах-змеевиках

О ДРЕВНЕРУССКИХ АМУЛЕТАХ-ЗМЕЕВИКАХ

Древнерусские амулеты-змеевики не раз привлекали внимание археоло-с гов и искусствоведов. Им посвящены многочисленные исследования россий-е ских ученых, последним из которых был свод, составленный Т.В. Николаевой и А.В. Чернецовым (1991). Поводом для нового обращения к данной теме стала находка хорошо сохранившегося литого бронзового1 амулета прш раскопках 2003 г. на селище Мякинино 1, расположенном на правом берегу г р. Москвы, неподалеку от д. Мякинино, близ северо-западной окраины к г. Москвы. Площадка селища размещается на краю первой надпойменной! террасы, ее площадь составляет около 15 000 м2, т.е. оно относится к числу г сельских поселений среднего размера.

гЪ гЪ

Селище Мякинино 1 было открыто в 1992 г. А.В. Трусовым. В 2003-2004 гг., в связи с начавшимся на территории памятника строительством,: Подмосковная экспедиция ИА РАН (нач. экспедиции А.В. Энговатова)' провела здесь широкомасштабные раскопки, в результате которых уда- • лось исследовать более 5000 м2 площади селища (почти всю его централь- ■ ную часть и южную окраину). Основная масса материала, полученного при i раскопках (керамика, вещевые находки), датируется второй половиной i ХП - первой половиной ХШ в., однако жизнь на селище продолжалась и позже, в XIV - начале XV в. Ярко выраженный материал второй половины XIII в. на памятнике пока не обнаружен, что позволяет допускать разрыв в жизни селища, приходившийся на середину ХШ в., который можно связывать с разорением Северо-Восточной Руси в результате Батыева нашествия 1237-1238 гг.

Амулет-змеевик был обнаружен в центральной части площадки селища, в черном культурном слое, слабо потревоженном современной распашкой (этот слой имел мощность 20-30 см и сохранился в виде полосы шириной 5-10 м, протянувшейся вдоль кромки берегового склона), который представлял собой остатки насыщенных углем отложений селища ХП-Х1П вв., частично перемешанных в результате распашки или перекапывания земли на огородах, вероятно, в XIV-XV вв. Археологический контекст находки позволяет с наибольшей степенью вероятности датировать время ее выпадения в культурный слой первой половиной ХШ в.

Публикуемый предмет представляет собой круглый плоский медальон диаметром 4 см с рельефными изображениями (рис. 1). Он относится к редко встречающейся группе змеевиков со сценой Крещения Господня на лице-

Рис. 1. Амулет-змеевик из Мякинино вой стороне (тип 27 по сводке Т.В. Николаевой и А.В. Чернецова). В центре трехфигурной композиции помещена обнаженная фигура Иисуса Христа. Слева - Иоанн Предтеча с правой рукой, протянутой к голове Христа, справа - ангел с крыльями. Между фигурами внизу помещены два шестиконечных креста, надписей нет. По краю медальона проходит рельефный псевдо-зерненый валик. На оборотной стороне изображено фантастическое существо в виде обнаженной женщины, с ногами, переходящими в тела змей, которые разветвляются и оканчиваются 11 головами.

До появления нашей находки было известно всего девять змеевиков подобного типа, причем все они были отлиты из меди или сплавов на ее основе. Таким образом, мякининский змеевик стал десятым в этом ряду. Из всех ранее известных змеевиков этого типа пять происходили из частных коллекций XIX-XX вв., места их находок неизвестны. Один экземпляр найден в Киеве в 1981 г. при неясных обстоятельствах. Еще два образца были найдены в XIX в. в селе Староселье в Остерском уезде Черниговской губернии (Толстой, 1888. С. 382-384; Каталог... 1908. С. 98; Орлов, 1926. Табл. XVII, 2; Николаева, Чернецов, 1991. С. 71, 72. Табл. XII, 3). Кроме того, подобный змеевик найден в Новгородской земле (в могильнике у д. Лихарева Горка в Лужском уезде) в ходе археологических работ конца XIX в. (Целепи, 1900. Л. 15; Мусин, 2002. С. 188), однако место его хранения неизвестно. Это единственный амулет данного типа, для которого до сих пор был известен археологический контекст (он происходил из жальничного женского захоронения, инвентарь которого включал обрубленноконечные витые браслеты, ромбощитковые кольца с крестовым узором, гладкие монетовидные привески и глазчатые бусы), позволяющий датировать данный погребальный комплекс XI в. (самое позднее - первой половиной XII в.).

Следует отметить, что мякининский змеевик совершенно аналогичен двум беспаспортным медальонам, один из которых находился в собрании Д.И. Прозоровского, а второй хранится в Русском музее (Николаева, Чернецов, 1991. С. 71. Табл. XII, 1, ЗУ Судя по опубликованным изображениям, это сходство заходит так далеко, что можно было бы допускать изготовление всех трех амулетов в одной литейной форме. Правда, первые два медальона имели одинаковые дефекты по краю {Николаева, Чернецов, 1991. С. 71), отсутствующие на нашем образце.

Т.В. Николаева считала, что змеевики с изображением сцены Крещения характерны в основном для среднерусской группы таких произведений {Николаева, Чернецов, 1991. С. 31). Между тем, среди 11 ранее известных змеевиков со сценой Крещения (типов 27 и 28, по Т.В. Николаевой и А.В. Чернецову) не было ни одного, найденного в среднерусской зоне (первой такой находкой стал как раз змеевик из Мякинино). Напротив, большинство экземпляров, для которых были известны места находок, происходили из Южной Руси. Поэтому мнение о среднерусском происхождении амулетов этой группы является, по-видимому, ошибочным. Скорее надо говорить о южнорусском их происхождении. Находки таких же амулетов в окрестностях Новгорода и Москвы не меняют общей картины, тем более что здесь они были, скорее всего, привозными предметами.

Таким образом, находка амулета-змеевика домонгольской поры в Подмосковье принадлежит к числу редких, но не уникальных образцов средневековой мелкой пластики. Уникальность этой находки состоит в ином: среди 65 экземпляров змеевиков ХП - первой половины ХШ в., учтенных в своде Т.В. Николаевой и А.В. Чернецова, лишь полтора десятка были найдены при археологических раскопках (в Новгороде, Суздале, Киеве, Волковыске, Бресте, Изяславле, Ярополче, на Райковецком городище, а также в могильниках Лихарева Горка в Новгородской земле иуд. Погостище в Вологодской области), т.е. в археологически зафиксированных контекстах. Большинство из перечисленных пунктов являются городами, а два - сельскими могильниками в Северной Руси. Таким образом, змеевик из Мякинино - первый на территории Руси подобный предмет, найденный при археологических исследованиях непосредственно на площади древнего сельского поселения. Даже если привлечь данные по случайным находкам, то окажется, что на селищах подобные вещи встречаются исключительно редко. Среди 22 мест находок амулетов-змеевиков2 до сих пор достоверно был известен только один пункт, который можно было связывать с селищем, - это место на берегу р. Белоус рядом с Черниговом, где в 1821 г. была найдена знаменитая золотая “черниговская гривна”3. Еще четыре пункта случайных находок, локализуемых в сельской местности, нельзя с уверенностью связывать именно с селищами, поскольку они могли происходить из небольших городищ или курганных могильников.

Само по себе присутствие амулета-змеевика на селище не может рассматриваться в качестве чего-то совершенно необычного, однако очевидно, что подобные изделия, даже те, которые были изготовлены из бронзы или меди, а не драгоценных металлов или камня, представляли собой в эпоху средневе- ковья большую редкость и вряд ли могли быть собственностью представителей широких слоев населения. В Новгороде такие амулеты встречены на двух разных усадьбах, принадлежавших священнослужителям - на усадьбе “Д” Неревского раскопа, на которой присутствовали к тому же многочисленные импортные вещи, привезенные из паломничества в Византию (Седова, 1994. С. 90-94), а также на Троицком раскопе, на усадьбе, принадлежавшей на рубеже ХП-ХП1 вв. известному церковному деятелю и иконописцу Олисею Петровичу Гречину (Колчин, Хорошев, Янин, 1981. С. 100; Николаева, Чернецов, 1991. С. 56). Золотые и серебряные змеевики также могли принадлежать только высшему слою русской аристократии. Таким образом, эти амулеты допустимо относить к числу социально значимых, дорогих и престижных предметов, которыми могли владеть лишь представители аристократии или духовенства, проживавшие в основной своей массе в городах. Поэтому подавляющее большинство находок змеевиков происходит из городов, а на сельское поселение подобный предмет мог попасть только вместе со своим владельцем, социальный и имущественный статус которого должен был быть очень высок. Сам факт посещения такими людьми сравнительно небольшого сельского поселения XII в. (которое не могло быть ничем иным кроме небольшого села) представляется весьма интересным.

Как было показано целым рядом исследователей, амулеты-змеевики, находимые на территории древней Руси, связаны своим происхождением с аналогичными предметами, изготавливавшимися в Византии. Именно византийские змеевики послужили прототипами для их русских реплик. Поэтому сюжеты, изображавшиеся на лицевой и оборотной сторонах этих медальонов, берут свои истоки в византийской культурной традиции. Чудовища со змеями-волосами или змеями-ногами, помещавшиеся на оборотной стороне змеевиков, олицетворяли злого демона женского пола (носителя болезней и смерти), и, как это явствует из помещенных на некоторых экземплярах надписей (текстов заклинаний), на греческом языке этот демон именовался “истерой”, а на русском - “дной” (т.е. смертью). Разумеется, в Византии и Руси такой демонический образ осмыслялся по-разному, в соответствии с народными представлениями и суевериями. Что касается иконографии образа “истеры”-”дны”, то она связывалась исследователями с Медузой Горгоной, изображения которой известны на средневековых книжных миниатюрах (Колчин, Хорошев, Янин, 1981. С. 100; Николаева, Чернецов, 1991. С. 34, 35). Вместе с тем, существует обоснованное мнение, что изображавшийся на амулетах персонаж персонифицировал некоего демона, который в сознании людей того времени вряд ли был связан с давно забытой “медузой”, а имел какое-то иное имя. Высказывались предположения, что у населения Византии этот демон назывался Абизу или Гилу, однако прямых доказательств такой интерпретации не существует, они базируются на косвенных признаках (Spier, 1993. Р. 37-44)4. Сложно сказать, как называли этого демона на Руси,

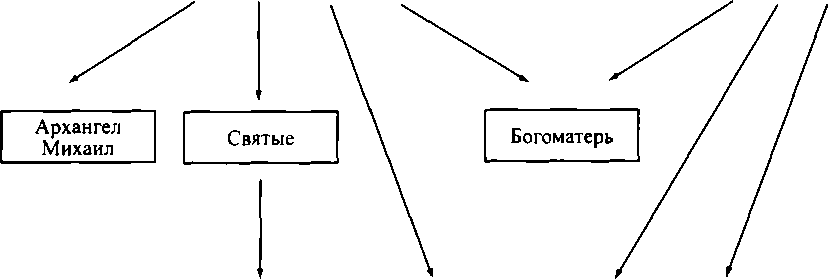

Критерии

Амулеты-змеевики

Lh оо

Изображение на оборотной стороне

Изображение на лицевой стороне

Сюжеты

Класс 1 (Змееволосое чудовище)

Класс 2 (Змееногое чудовище)

Георгий, Федор Стратилат, Варвара, анонимные

|

Богоматерь Умиление |

Богоматерь Одигитрия |

Богоматерь Знамение (Оранта)

Сцена Крещения

Распятие

Рис. 2. Схема классификации амулетов-змеевиков

но существует мнение (исходящее из надписи на змеевике XIV в.), что его называли “дна” (Николаева, Чернецов, 1991. С. 75)5.

Учитывая всю сложность поставленного вопроса, следует вернуться к проблеме классификации амулетов-змеевиков. На заре изучения этих медальонов предпринимались попытки положить в основу такой классификации изображения змеевидных композиций на оборотной стороне амулетов (Орлов, 1926), однако им были свойственны дробное членение сюжетов при отсутствии какой-либо иерархии признаков группировки. Т.В. Николаева и А.В. Чернецов предложили классификацию этих амулетов, основанную на группировке сюжетов, имеющихся на их лицевой стороне, что позволило сделать важные выводы о датировке и генезисе таких медальонов. Вместе с тем, А.В. Чернецов отмечал, что именно благодаря змеевидным композициям данная категория памятников (змеевиков) и выделяется на фоне других медальонов (Николаева, Чернецов, 1991. С. 20).

Если исходить не из деталей сюжетов, изображенных на тыльной стороне змеевиков (т.е. взаиморасположения голов змей, числа голов и т.п.), а из их общей композиционной схемы, то окажется, что все они могут быть разделены всего на два класса.

К первому классу принадлежали те медальоны, в центре которых изображалась человеческая голова, из которой как бы вырастали тела змей, расходившиеся в разные стороны. Такая картина действительно напоминает волосы-змеи Медузы Горгоны. Конкретная трактовка данного образа широко варьирует в деталях на разных амулетах, но сама иконографическая схема здесь всегда остается неизменной. К этому классу принадлежат подавляющее большинство известных на Руси амулетов-змеевиков и все амулеты, найденные на территории Византии и Западной Европы.

Второй класс змеевиков отличается тем, что на них помещалось изображение обнаженной женской фигуры, ноги которой разветвлялись на тела змей, количество которых колебалось от 11 до 13. Сюжет с змееногим чудовищем принципиально отличается от образа змееволосого демона и никак не мог вытекать из него. Скорее здесь можно заметить связь с хтоническими божествами античной и римской эпох, в частности, с известными змееногими персонажами: основателем Афин Кекропом, Эхидной (матерью Химеры и Лернейской Гидры), змееногой богиней - прародительницей скифов (Артамонов, 1961. С. 66). Количество медальонов этого класса существенно уступает образцам класса 1 (они составляют менее 1/6 всех известных на Руси экземпляров).

Указанные классы змеевиков довольно жестко коррелируют с изображениями на их лицевых сторонах, а значит восходят к разным прототипам (рис. 2). Если обратиться к наиболее ранним амулетам (как русским, так и византийским), т.е. тем из них, которые датируются XI-XIII вв., то становится очевидным, что на лицевой стороне медальонов класса 1 (со змееволосым демоном) помещались изображения Богоматери Умиление (типы 13-18)6, архангела Михаила (типы 1-3, 6-12), различных святых (Георгия, Феодора Стратилата, Анны, анонимных святых), а на византийских амулетах часто помещалась надпись с текстом заговора от “истеры”. На лицевой стороне амулетов класса 2 (со змееногим чудовищем) встречены изображения Иисуса Христа (в сценах Крещения и Распятия; типы 27, 28, 40) и Богоматери (в двух иконографических разновидностях - Знамения и Одигитрии; типы 20 и 26). На русских амулетах класса 1 домонгольской эпохи подобные сюжеты отсутствуют полностью7.

Следовательно, в ХП-ХШ вв. в русских землях существовали две разные, взаимно не пересекавшиеся традиции, восходившие к принципиально различавшимся наборам прототипов (шедевров византийского происхождения). При этом прототипы, положившие начало змеевикам класса 2, на территории самой Византии пока не известны (что, впрочем, не исключает возможности обнаружения их в будущем, учитывая очевидную раритетность таких изделий). Лишь после того, как связь русских изготовителей амулетов-змеевиков с этими традициями окончательно прервалась, с XTV в. стало возможным эклектическое сочетание разнородных сюжетов с образцов классов 1 и 2: так могли появиться змеевики с двумя конными воинами на лицевой стороне и “змееногим чудовищем” на оборотной (тип 29), с Распятием на лицевой и “змееволосым чудовищем” на оборотной (тип 41), Богоматерью Оди-гитрией на лицевой и “змееволосым чудовищем” на оборотной (типы 21-23) {Николаева, Чернецов, 1991. С. 66—68, 72, 73, 82).

Что касается иконографии змееногого чудовища, изображавшегося на амулетах класса 2, то ее происхождение оставалось не выясненным. Очевидно, что почти 1000-летний хронологический разрыв между змеевиками XI-XIII вв. и позднеантичным культом змееногой богини не позволял впрямую связывать их между собой. Поэтому исследователям приходилось констатировать, что “конкретные истоки [этого] типа змеевидной композиции... неизвестны, но представляется, что и в этом случае следует предполагать византийский источник” {Николаева, Чернецов, 1991. С. 35). Правда, А.В. Чернецов указывал на возможную связь этой композиции с фантастическими змееногими животными на гностических геммах либо с таким персонажем, как серена, которая могла иметь “змеиное” окончание своего тела. Однако конкретный исток (прообраз) изображения змееногого чудовища на русских амулетах оставался неизвестным. И все же такой прообраз, как представляется, нам удалось установить. В “Книге о статуях города Константинополя”, приписываемой известному византийскому историку конца XII - начала ХШ в. Никите Хониату (но созданной, вероятно, иным лицом — свидетелем или современником взятия Константинополя крестоносцами в 1204 г.), опи-

. сываются медные статуи, переплавленные латинянами в монету. Среди них \ упоминается одна статуя, стоявшая на Ипподроме, которая в источнике названа “Сциллой”: “древнее страшилище - Сцилла, которая до поясницы имела вид высокой, полногрудой и свирепой женщины, а далее разветвлялась на - множество диких чудовищ, представленных нападающими на корабль Одис-(сея и пожирающими значительное число его спутников” (Никита Хониат, . 2003. С. 340). Даже будучи чрезвычайно кратким, это описание до такой сте-। пени совпадает с образом на “змеевиках”, что его трудно посчитать случайным. Скорее надо думать, что именно эта статуя, находившаяся на всеобщем । обозрении в Константинополе, и послужила тем прообразом8, который был в несколько упрощенном виде перенесен на гипотетические византийские амулеты-прототипы. При этом следует обратить внимание также на внешнее композиционное сходство изображений на змеевиках с трактовкой женского крылатого демона на терракотовой пластинке из Херсонеса, у которого ноги переходили в растительные побеги, находившиеся в руках демона (Артамонов, 1961. Рис. 16)

Однако если наша догадка верна, то нужно заново рассмотреть вопрос о дате змеевиков класса 2 с изображениями так называемой “Сциллы”9, которые датировались Т.В. Николаевой “не ранее XIII века”. Следует, впрочем, подчеркнуть, что А.В. Чернецов высказывал сомнение в столь поздней дате, замечая, что сюжет со змееногим чудовищем присутствовал на амулете с изображением Распятия, найденном в Новгороде в слоях первой трети XII в. (Николаева, Чернецов, 1991. С. 65, 66, 72, 81)10. Эта находка была сделана в Неревском раскопе на мостовой Великой улицы. Между тем, культурный слой между мостовыми формировался путем подсыпок грунта, состоявшего из культурного слоя, который мог быть существенно древнее самой мостовой. Поэтому дата находки, проистекающая из дендрохронологической датировки мостовой (первая треть XII в.), в данном случае может быть только “terminus post quem non”. Реальная дата изготовления и бытования данного амулета вполне могла заходить в XI в.

Рассмотрим дату змеевиков класса 2 в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Поскольку в 1204 г. статуя “Сциллы” была уничтожена крестоносцами, то в ХШ в. она уже не могла бы послужить зримым прообразом для исследуемого сюжета. Следовательно, “terminus ante quem” для изготов- ления первых медальонов с изображениями “Сциллы” является 1204 г., а наиболее вероятным временем их появления на Руси следует считать XI-XII вв. Предлагаемая дата подтверждается упоминавшейся уже новгородской находкой медальона с Распятием на лицевой стороне и “Сциллой” на оборотной. Конечно, амулеты класса 2 могли тиражироваться на протяжении XIII в., но появление их на Руси следует относить не позднее чем к ХП в. Заметим, что и датировка византийских амулетов (относящихся к классу 1 по нашей группировке) укладывается в период Х-ХП вв. (Spier, 1993. Р. 31-33).

Очевидно, амулеты с изображениями “Сциллы” происходили от каких-то немногочисленных прототипов, копирование которых не привело к широкому распространению этих реплик. Постепенно, вероятно уже на протяжении XIII в., традиция изготовления таких медальонов исчезает. Можно указать лишь 2 змеевика, датированных XIV в. (с избражением двух конных воинов), на которых встречен деградировавший образ “Сциллы” (Николаева, Чернецов, 1991. Табл. XIV, 1, 2), где туловище чудовища вообще пропало, но при этом сохранилась такая композиция в размещении переплетенных змеиных тел, которая заставляет угадывать то место, где оно могло бы размещаться; тела змей здесь уже не связаны с головой, но их переплетение напоминает именно композицию змеевиков с изображением “Сциллы”.

Столь слабое развитие исследуемого сюжета, практически не имевшего продолжения в эпоху после Х1П в., можно впрямую связывать с исчезновением константинопольского прообраза (статуи “Сциллы”), в то время как образ “змееволосого чудовища” (какой бы демон ни подразумевался под ним) оставался известным хотя бы по книжным миниатюрам. У “Сциллы” не было подобной “информационной подпитки”, что и вызвало резкое снижение интереса к этому образу.

Наш вывод входит в противоречие с мнением А.Е. Мусина, который датировал амулеты-змеевики со сценой Крещения на лицевой стороне (которым обязательно сопутствовало изображение “Сциллы” на оборотной) XIII-XIV вв., основываясь на подобной дате венецианской стеклянной икон-ки-литика, найденной в Тверском Поволжье. Кроме того, этот автор предположил, что именно такие иконки послужили прототипом для амулетов-змеевиков со сценой Крещения (Мусин, 2002. С. 191). Не возражая против атрибуции и датировки указанной иконки-литика11, следует заметить, что ее находка никоим образом не может свидетельствовать о дате и происхождении амулетов-змеевиков, которые, несомненно, появились в Византии не позже X в., а на Руси - не позже конца XI в. (это касается амулетов обоих классов). Что же до сцены Крещения, то она, как нам представляется, скорее всего имела своим прототипом какую-то византийскую икону, существовавшую в ХП в., а появившуюся, вероятно, и значительно ранее этой даты. Иконка-ли-тик западноевропейской работы являлась прежде всего товаром, который предназначался для сбыта в Византии или иной стране византийского культурного круга (такой страной могла быть и Русь). Поэтому на этом предме- те воспроизводился не западный, а византийский иконописный сюжет, хорошо знакомый и близкий восточным христианам. При этом исполнение изображения свидетельствует о существенной переработке раннего византийского прототипа в духе западноевропейского искусства того времени. Очевидно, что и у этой иконки, и у амулетов-змеевиков со сценой Крещения был один общий византийский иконописный прототип, который пока остается неустановленным.

Список литературы О древнерусских амулетах-змеевиках

- Артамонов М.И., 1961. Антропоморфные божества в религии скифов//АСГЭ. Вып. 2.

- Каталог собрания древностей графа Алексея Сергеевича Уварова, 1908. М. Отд. VIII-IX.

- Колчин Б.А., Хорошев А.С., Янин В.Л., 1981. Усадьба новогородского художника XII века. М.

- Мусин А.Е., 2002. Христианизация Новгородской земли в IX-XIV веках. Погребальный обряд и христианские древности. СПб.

- Никита Хониат, 2003. История со времен царствования Иоанна Комнина. Рязань. Т. 2.

- Николаева Т.В., Чернецов А.В., 1991. Древнерусские амулеты-змеевики. М.

- Орлов А.С., 1926. Амулеты-«змеевики» Исторического музея//Отчет ГИМ за 1916-1925 гг. М.

- Седова М.В., 1994. Паломнический комплекс XII в. Неревского раскопа//Новгородские археологические чтения. Новгород.

- Толстой И.И., 1888. О русских амулетах, называемых змеевиками//ЗРАО. СПб. Т. III.

- Целепи Л.Н., 1900. Раскопки в Новгородском и Лужском уездах Санкт-Петербургской губернии//Архив ИИМК. Ф. 1. № 92.

- Янин В.Л. и др., 2004. Исследования в Людином конце Новгорода в 2003 г.//Новгород и Новгородская земля. История и археология. Великий Новгород. Вып. 18.

- Spier J., 1993. Medieval Byzantine Magical Amulets and their Tradition//Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. Vol. LVI.