О двух ассоциациях аллювиальной растительности реки Оби (Томская область)

Автор: Таран Г.С., Тюрин В.Н., Дьяченко А.П.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 2 т.12, 2018 года.

Бесплатный доступ

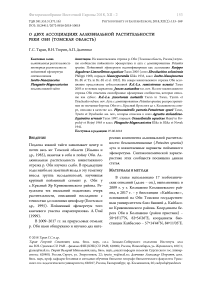

На южнотаежном отрезке р. Оби (Томская область, Россия) изучены сообщества пойменного эфемеретума и луга с доминированием Petasites spurius. Пойменный эфемеретум идентифицирован как ассоциация Rorippodogadovae-Limoselletumaquaticae Taran 2005 (союз Eleocharitionsoloniensis Philippi 1968, порядок Nanocyperetalia Klika 1935, класс Isoëto-Nanojuncetea Br.-Bl. et Tx. in Br.-Bl. et al. 1952). На севере южнотаежного отрезка Оби ассоциация представлена субассоциацией R.d.-L.a. rumicetosumucranici Taran 2005 и ее новым вариантом: Juncusnastanthus var. nov. На юге южнотаежного отрезка Оби отмечены своеобразные эфемеровые сообщества, которые описаны как субасс. R.d.-L.a. juncetosumnastanthi Taran in Taran, Tyurin et Dyachenko subass. nov. Луга с доминированием Petasites spurius, распространенные по песчаным берегам Оби от с. Красный Яр на юге до г. Колпашево на севере, описаны в качестве асс. Physcomitrellopatentis-Petasitetumspurii Taran, Tyurin et Dyachenko ass. nov., которая отнесена в союз Agrostiostoloniferae-Equisetionarvensis Taran 1997, порядок Oenanthetaliaaquaticae Hejný in Kopecký et Hejný 1965 и класс Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941.

Аллювиальная растительность пионерная растительность пойменный эфемеретум синтаксономия

Короткий адрес: https://sciup.org/148314621

IDR: 148314621 | УДК: 581.555.3 | DOI: 10.24411/2072-8816-2018-10018

Текст научной статьи О двух ассоциациях аллювиальной растительности реки Оби (Томская область)

Подзона южной тайги захватывает центр и почти весь юг Томской области (Ильина и др., 1985), включая в себя и пойму Оби. Аллювиальная растительность южнотаежного отрезка р. Оби изучена слабо. В предыдущие годы наиболее заметный вклад в эту тематику внесла группа исследователей, изучившая крупный пойменный сегмент р. Оби у с. Красный Яр Кривошеинского района. Результаты тех изысканий подытожил очерк растительности, описавший последнюю с точностью до основных ценофлор (Боотсма и др., 1995). Пойменный эфемеретум того ключевого участка охарактеризовал A. Ünal (1999).

В 2009–2017 гг. на прирусловых отмелях р. Оби нами обнаружено и изучено два инте- ресных компонента аллювиальной растительности: белокопытниковые (Petasites spurius) луга и южнотаежные варианты пойменного эфемеретума. Синтаксономической характеристике этих сообществ посвящена данная статья.

Материалы и методы

В статье использовано 17 геоботанических описаний (далее – оп.), выполненных: в 2009 г. у г. Колпашево Колпашевского района, в 2017 г. – у биостанции «Кайбасово», основанной на Оби Томским государственным университетом близ бывшей д. Кайбасо-во Кривошеинского района. Координаты берега Оби в Колпашево (район пристани) – 58º18'17"N, 82º54'26"E, координаты биостанции Кайбасово – 57º14'44"N, 84º11'05"E.

Согласно схеме природного районирования Западной Сибири (Ильина и др., 1985) Кол-пашево располагается на северной, а Кайба-сово – на южной границе подзоны южной тайги.

По возможности белокопытниковые луга и пойменный эфемеретум изучались на учетных площадках (УП) в 100 и 10 м2 соответственно. Фитоценозы меньшей площади описывались в естественных границах. Проективное покрытие (ПП) видов оценивалось в процентах, а для представления в данной статье переведено в баллы: «r» – не более 0.01%; «+» – более 0.01, но менее 1%; «1» – 1–5%; «2» – 6–12%; «3» – 13–25%; «4» – 26–50%; «5» – 51–75%; «6» – 76–100%. Названия сосудистых растений, мхов и печеночников даны по С.К. Черепанову (1995), M.S. Ignatov et al. (2006), N.A. Konstantinova et al. (2009) соответственно. Описание новых синтаксонов проведено согласно Международному кодексу фитосоциологической номенклатуры (Weber et al., 2000). При обработке описаний использовалась интегрированная ботаническая информационная система IBIS (Зверев, 2007).

Вклад авторов в подготовку статьи распределился следующим образом: Г.С. Таран – сбор полевого материала, его синтаксономи-ческая обработка, подготовка чернового варианта статьи и его обсуждение; В.Н. Тюрин – сбор полевого материала и обсуждение; А.П. Дьяченко – определение мхов из Кайба-сово и обсуждение чернового варианта статьи.

Результаты и обсуждение

Пойменный эфемеретум, изученный в окрестностях Колпашево и Кайбасово, определен как ассоциация Rorippo dogadovae-Limoselletum aquaticae Taran 2005. Ранее для широтного отрезка Оби она приводилась как Cypero-Limoselletum (Oberd. 1957) Korneck 1960 (Таран, 1994, 2001). В ее составе были выделены две региональные (западносибирские) субассоциации: C.-L. rumi- cetosum ucranici Taran 1994 и C.-L. cole-anthetosum Taran 1994. К 2004 г. выяснилось, что в отличие от аналогичных сообществ из Европы, в пойменном эфемеретуме средней Оби с высоким постоянством встречаются Rorippa dogadovae (Эбель, 2000) и Riccia frostii (Бакалин, Таран, 2004). По этой причине ассоциация была переописана как новая под названием Rorippo dogadovae-Limoselletum aquaticae (Таран, 2005).

Асс. Rorippo-Limoselletum распространена в таежной зоне Западной Сибири (Таран, 2001, 2009; Таран, Тюрин, 2006; Таран, Саодатова, 2008). При этом ее колпашевские и кайбасовские представители обнаруживают подзональные (южнотаежные) и локальные флористические особенности.

Колпашевские ценозы (табл. 1, оп. 1–7) уверенно опознаются как субасс. R.d.-L.a. rumicetosum ucranici Taran 2005 (Таран, 2001, 2005). В них хорошо выражены видовые блоки ассоциации ( Rorippa dogadovae , Riccia frostii ) и субассоциации ( Rumex ucranicus , Bidens radiata ). В отличие от сообществ, представляющих субассоциацию в подзоне средней тайги (Таран, 2001), в кол-пашевских аналогах, произрастающих на северной границе подзоны южной тайги, с высоким постоянством встречаются Juncus nas-tanthus и Eragrostis amurensis . Эти виды принимаются нами в качестве диагностических видов нового варианта субассоциации: Jun-cus nastanthus var. nov.

Оп. 1–5 сделаны на правом берегу Оби близ пристани г. Колпашево (вокруг точки с координатами 58º18'17"N, 82º54'26"E), оп. 6– 7 выполнены в 5 км выше по течению на левом берегу Оби в нижней части склона высокого прируслового вала.

УП, на которых выполнялись оп. 1–5, по высоте располагались в средней части высотно-экологического пояса пойменных эфемеров (Таран, 2001); галечная отсыпка пристани на этих УП была перекрыта с поверхности слоем ила толщиной 12–20 см.

Таблица 1. Асс. Rorippo dogadovae-Limoselletum aquaticae на южнотаежном отрезке реки Оби

Association Rorippo dogadovae-Limoselletum aquaticae on the south taiga reaches of the Ob River

|

Порядковый номер описания |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

П 1 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

П 2 |

|

Полевой номер |

31 |

32 |

33 |

34 |

35 |

44 |

45 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

||

|

День |

28 |

28 |

28 |

28 |

1 |

9 |

9 |

16 |

16 |

18 |

18 |

19 |

||

|

Месяц |

08 |

08 |

08 |

08 |

09 |

09 |

09 |

08 |

08 |

08 |

08 |

08 |

||

|

Год, 20-- |

09 |

09 |

09 |

09 |

09 |

09 |

09 |

17 |

17 |

17 |

17 |

17 |

||

|

Площадь описания, м2 |

3 |

3.3 |

3.2 |

3.3 |

10 |

12 |

1.7 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

||

|

Средний наклон УП, град. |

15 |

15 |

0 |

2 |

3 |

7 |

20 |

6 |

4 |

15 |

2 |

6 |

||

|

ОПП всходов Salicaceae , % |

+ |

1 |

1 |

3 |

5 |

0 |

+ |

1 |

0.3 |

12 |

8 |

4 |

||

|

ОПП трав, % |

40 |

40 |

20 |

25 |

10 |

25 |

40 |

25 |

30 |

5 |

13 |

11 |

||

|

ОПП мхов, % |

1 |

1 |

10 |

20 |

30 |

0.5 |

0.3 |

3 |

5 |

6 |

1 |

3 |

||

|

ОПП печеночников, % |

+ |

+ |

+ |

1 |

5 |

r |

0.7 |

3 |

0.5 |

14 |

+ |

+ |

||

|

Число видов сосудистых |

27 |

25 |

17 |

25 |

30 |

23 |

18 |

35 |

45 |

31 |

27 |

35 |

||

|

Число видов мхов |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

3 |

6 |

7 |

5 |

3 |

||

|

Число видов печеночников |

1 |

1 |

1 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

||

|

Толщина ила на поверхности, см |

15 |

12 |

15 |

15 |

20 |

4& |

19 |

3 |

3 |

2 |

2 |

3 |

||

|

Д.в. асс. Rorippo dogadovae-Limoselletum aquaticae |

||||||||||||||

|

Rorippa dogadovae |

1 |

1 |

+ |

1 |

+ |

2 |

+ |

V +1 |

1 |

1 |

+ |

1 |

+ |

V +1 |

|

D Riccia frostii |

+ |

+ |

+ |

1 |

1 |

r |

+ |

V +1 |

1 |

+ |

2 |

+ |

+ |

V +1 |

|

Д.в. субасс. R.d.-L.a. rumicetosum ucranici |

||||||||||||||

|

Rumex ucranicus |

1 |

1 |

+ |

+ |

+ |

2 |

1 |

V +1 |

1 |

1 |

. |

1 |

+ |

IV+1 |

|

Bidens radiata |

+ |

+ |

+ |

. |

. |

+ |

. |

III |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

V |

|

Д.в. вар. Juncus nastanthus и субасс. R.d.-L.a. juncetosum nastanthi |

||||||||||||||

|

Eragrostis amurensis |

1 |

1 |

+ |

+ |

+ |

+ |

. |

V +1 |

+ |

+ |

. |

. |

+ |

III |

|

Juncus nastanthus |

1 |

+ |

+ |

1 |

+ |

+ |

+ |

V +1 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

V |

|

Dichostylis micheliana |

+ |

. |

. |

+ |

. |

. |

. |

II |

+ |

1 |

+ |

+ |

+ |

V |

|

Juncus ambiguus |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

V |

||||||||

|

D Bryum violaceum |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

V |

||||||||

|

Spergularia echinosperma |

+ |

r |

. |

+ |

+ |

IV |

||||||||

Д.в. кл. Isoëto-Nanojuncetea

|

D Physcomitrellapatens |

1 |

1 |

2 |

3 |

4 |

+ |

+ |

V +3 |

1 |

1 |

2 |

1 |

1 |

V 12 |

|

Filaginellapilularis |

2 |

2 |

2 |

2 |

1 |

+ |

1 |

V 12 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

V |

|

Limosella aquatica |

1 |

+ |

+ |

+ |

+ |

. |

4 |

V +1 |

+ |

1 |

+ |

+ |

1 |

V +1 |

|

D Riccia cavernosa |

. |

. |

. |

+ |

+ |

r |

+ |

III |

1 |

+ |

2 |

+ |

+ |

V +1 |

|

Juncus bufonius |

+ |

. |

. |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

. |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

|

Plantago intermedia |

. |

. |

. |

. |

. |

+ |

1 |

II |

+ |

1 |

+ |

r |

+ |

V +1 |

|

Cyperus fuscus |

. |

+ |

+ |

+ |

. |

1 |

IV |

|||||||

|

Androsace filiformis |

. Д.в. |

. кл. |

r + + Bidentetea |

. |

. |

III |

. |

r |

. |

. |

. |

I |

||

|

Rorippapalustris |

+ |

+ |

. |

1 |

1 |

1 |

+ |

V +1 |

2 |

2 |

1 |

2 |

1 |

V 12 |

|

Chenopodium rubrum |

. |

. |

. |

+ |

. |

r |

+ |

III |

1 |

2 |

+ |

+ |

1 |

V +1 |

|

Atriplexprostrata |

+ |

+ |

. |

. |

+ |

+ |

+ |

IV |

+ |

+ |

. |

+ |

. |

III |

|

Chenopodiumglaucum |

1 |

+ |

+ |

+ |

+ |

. |

. |

IV |

+ |

+ |

. |

. |

. |

II |

|

Chenopodium ficifolium |

+ |

+ |

. |

. |

+ |

. |

. |

III |

1 |

+ |

. |

+ |

. |

III |

156 Таран Г.С. и др. О двух ассоциациях аллювиальной растительности Окончание таблицы 1

|

Порядковый номер описания |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

П 1 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

П 2 |

|

Rumex maritimus |

. |

. |

. |

. |

+ |

+ |

. |

II |

+ |

+ |

. |

+ |

+ |

IV |

|

Persicaria lapathifolia |

+ |

1 |

+ |

. |

+ |

. |

. |

III |

. |

+ |

+ |

. |

. |

II |

|

Bidens tripartita |

. |

. |

. |

. |

+ |

+ |

. |

II |

. |

. |

. |

r |

. |

I |

|

Persicaria scabra |

. |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

I |

. |

. |

. |

+ |

+ |

II |

|

Д.в. |

кл. |

Saliceteapurpureae |

||||||||||||

|

Salix alba (juv.) |

+ |

1 |

+ |

1 |

1 |

. |

+ |

V +1 |

1 |

+ |

2 |

2 |

1 |

V 12 |

|

Populus nigra (juv.) |

+ |

+ |

+ |

. |

+ |

. |

. |

III |

+ |

+ |

+ |

+ |

r |

V |

|

Salix triandra (juv.) |

+ |

+ |

. |

+ |

+ |

. |

+ |

IV |

+ |

. |

. |

. |

. |

I |

|

Salixviminalis (juv.) |

. |

. |

1 |

+ |

. |

. |

+ |

III |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Д.в. кл. |

Phragmito-Magnocaricetea |

|||||||||||||

|

Mentha arvensis |

+ |

. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

V |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

V |

|

Equisetum arvense |

+ |

+ |

. |

+j |

+j |

+ |

+ |

V |

+ |

+ |

+j |

+j |

+j |

V |

|

Agrostis stolonifera |

1 |

1 |

1 |

1 |

+ |

+ |

. |

V +1 |

. |

+ |

. |

+ |

+ |

III |

|

Rorippa amphibia |

+ |

1 |

. |

. |

. |

1 |

+ |

III -1 |

. |

+ |

+ |

. |

+ |

III |

|

Juncus compressus |

. |

+ |

. |

+ |

. |

. |

. |

II |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

V |

|

Carex acuta (juv.) |

+ |

+ |

. |

. |

. |

+ |

+ |

III |

. |

r |

. |

. |

. |

I |

|

Eleocharispalustris |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

|||||||||

|

Lycopus exaltatus |

. |

rj |

+ |

r |

+ |

IV |

||||||||

|

Lythrum salicaria |

rj |

rj |

. |

+ |

III |

|||||||||

|

Прочие виды |

||||||||||||||

|

Potentilla supina ssp. paradoxa |

+ |

+ |

. |

+ |

. |

. |

. |

III |

+j |

+ |

+ |

+ |

+ |

V |

|

Plantago major |

2 |

2 |

2 |

1 |

+ |

. |

. |

IV-2 |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Artemisia vulgaris |

. |

+ |

. |

+ |

+ |

. |

. |

III |

. |

+ |

. |

. |

. |

I |

|

D Bryum argenteum |

. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

V |

|||||||

|

Calamagrostis epigeios |

. |

. |

. |

. |

. |

+ |

. |

I |

. |

. |

+ |

+ |

+ |

III |

|

Juncus alpino-articulatus |

+ |

. |

+ |

. |

+ |

III |

||||||||

|

D Dicranella varia |

. |

+ |

+ |

+ |

. |

III |

||||||||

|

Petasites spurius |

+ |

+ |

r |

III |

||||||||||

|

Veronica longifolia (juv.) |

r |

. |

r |

. |

r |

III |

||||||||

|

Conyza canadensis |

. |

. |

. |

. |

rj |

. |

. |

I |

+ |

+ |

. |

. |

. |

II |

Прим. С невысоким постоянством отмечены: сосудистые растения – Amoria repens 9(rj); Artemisia absinthium (imm.) 4(+), 8(+); Bidens cernua 8(+); Bolboschoenus maritimus 9(rj); Callitriche palustris 9(ro); Carduus crispus 8(rj); Carex bohemica 9(+), 12(+); Chenopodium album 6(+); Chenopodium acerifolium 8(+), 9(+); Cirsium setosum 11(+); Echinochloa crusgalli 1(+), 2(+); Eleocharis acicularis 11(r); Epilobium ciliatum 7(+); Erysimum cheiranthoides 5(+); Equisetum fluviatile 5(rj); Glyceria triflora 5(+); Lactuca sibirica 9(+); Lindernia procumbens 10(r); Lysimachia vulgaris 10(+), 11(r); Persicaria amphibia 6(+); Phalaroides arundinacea 6(+), 8(+); Polygonum aviculare aggr. 3(+), 4(+); Polygonum volchovense 5(+); Potentilla norvegica 1(r); Ranunculus repens 11(+j); Ranunculus sceleratus 8(+), 10 (r); Rumexpseudonatronatus 5(+); Scrophularia nodosa 9(+); Scutellaria galericulata 1(+), 6(+); Sonchus arvensis 9(+); Sparganium emersum 4(rj); Taraxacum officinale 8(+); Thalictrum flavum 8(rj); Tripleurospermum perforatum 5(r); Typha latifolia 9(rj), 12(+); Urtica dioica 9(rj); Veronica anagallis-aquatica 9(+), 12(+); Veronica serpyllifolia 12(r); мхи – D Barbula convoluta 10(r), 11(r); D Bryum pallescens 10(r); D Leptobryum pyriforme 10(r); D Physcomitrium eurystomum 9(r); D Pohlia wahlenbergii 9(r); водоросль – D Botrydium granulatum 5(+). Автор описаний Г.С. Таран. Условные обозначения в таб. 1–4: П (П 1 , П 2 ) – постоянство; ОПП – общее проективное покрытие; «&» – песок с илом; д.в. – диагностические виды; D – напочвенный ярус; «juv.», «j» – всходы; «o» – растение в угнетенном состоянии; «imm.» – имматурные особи

Оп. 6 сделано на верхнем уровне пояса пойменных эфемеров. По сравнению с оп. 1– 5 этот участок менее влажный, его поверхность покрыта не илом, а слоем заиленного песка толщиной 3–5 см, ниже залегает русловый песок. Большая часть поверхности на УП присыпана слоем принесенного ветром песка толщиной 2–3 см. Оп. 6, в котором содоми-нируют Rumex ucranicus и Rorippa dogadovae , можно трактовать как фитоценоз, физионо-мически переходный к асс. Rumicetum ucranici Taran 1997. Последняя входит в союз Chenopodion rubri Tx. in Poli et J. Tx. 1960 corr. Kop. 1969 класса Bidentetea (Таран, 1997).

Оп. 7 сделано на илистом участке, располагавшемся чуть выше уреза воды в р. Оби. Доминирование Limosella aquatica в оп. 7 обусловлено высоким уровнем грунтовых вод, которые вскрывались под толщей ила на глубине 19 см. При аналогичных почвенногрунтовых условиях доминирование Limosella aquatica отмечено на среднетаежном отрезке Оби (Таран, 2001) и южнотаежном отрезке Иртыша (Таран, Саодатова, 2008).

Таким образом, оп. 1–7 дают представление о физиономии и видовом составе фитоценозов на всем высотном диапазоне пояса прирусловых пойменных эфемеров, сформированного в экологических условиях 2009 г.

В кайбасовских ценозах, отмеченных на южной границе подзоны южной тайги (табл. 1, оп. 8–12), также хорошо выражена диагностическая комбинация асс. Rorippo dogadovae-Limoselletum и субасс. R.d.-L.a. rumicetosum ucranici . Но в них же выявлен оригинальный набор пойменных эфемеров, превосходящий по численности видовую комбинацию субасс. R.d.-L.a. rumicetosum ucranici , представленную только двумя видами. На этом основании в составе асс. Rorippo dogadovae-Limoselletum aquaticae Taran 2005 выделяется новая субассоциация.

Субасс. Rorippo dogadovae-Limoselle-tum aquaticae juncetosum nastanthi Taran in Taran, Tyurin et Dyachenko subass. nov. hoc loco . Номенклатурный тип ( holotypus ) – оп.

9 в табл. 1: полевой номер 13 ГТ, 16.08.2017, Томская область, Кривошеинский район, окрестности биостанции Кайбасово (57º14'54"N, 84º11'10"E), крупный песчаный побочень по левому берегу Оби, низкая илисто-песчаная отмель косы со стороны затона; Г.С. Таран. Диагностические виды: Dichostylis micheliana , Juncus nastanthus , Juncus ambiguus , Spergularia echinosperma , Bryum violaceum . Последний вид впервые найден в Томской области, при этом на Кай-басовском побочне он встречается по всей поверхности илисто-песчаных наносов, заселенных пионерными группировками.

Близкие к субасс. R.d.-L.a. juncetosum nastanthi сообщества описаны в 17 км к юго-востоку, на правом берегу Оби в окрестностях с. Красный Яр Кривошеинского района. A. Ünal (1999: Tab. 2) отнес их к субасс. Cy-pero-Limoselletum rumicetosum ucranici Taran 1994 в качестве варианта Chenopodium ficifolium . В нем с V классом постоянства указаны Dichostylis micheliana и Er-agrostispilosa .

Чтобы выяснить, встречается ли Er-agrostispilosa на Кайбасовском побочне, в его пределах Г.С. Тараном проведены массовые сборы полевичек. Все собранные экземпляры определены как Eragrostis amurensis . Можно предположить, что под именем Eragrostis pi-losa у A. Ünal также приведена Eragrostis amurensis .

Отметим и другие, вероятно, ошибочные названия видов в Tab. 2 (Ünal, 1999): Alisma orientale вместо Alisma plantago-aquatica , Po-tentilla tanacetifolia вместо Potentilla supina ssp. paradoxa , Physcomitrium sphaericum вместо Physcomitrella patens . Под названием Spergularia rubra , возможно, приведена Sper-gularia echinosperma , выявленная в Западной Сибири А.Л. Эбелем (2012, 2014) и повсеместная на низких отмелях Кайбасовского побочня. При этом Spergularia rubra в Кайбасо-во не обнаружена.

В географическом отношении субасс. R.d.-L.a. juncetosum nastanthi располагается в зоне контакта таежной субасс. R.d.-L.a. rumicetosum ucranici (Таран, 2001, 2005) и лесостепной субасс. Cypero-Limoselletum riccietosum frostii Taran 2017 (Таран, 2017). Можно было ожидать простого смешения ценофлор этих субассоциаций и их диагностических видов. Против ожидания, в составе южнотаежного обского эфемеретума появилась специфическая группа видов, редких на других отрезках Оби, что и послужило причиной выделения новой субассоциации (табл. 2).

Таблица 2. Пойменный эфемеретум, распространенный на меженных отмелях основных русел Оби и Иртыша от подзоны средней тайги до лесостепи

Ephemeral wetland vegetation spread on the low water banks of the Ob and Irtysh main channels from south taiga subzone to forest-steppe zone

|

Номер столбца |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Река |

Обь |

Иртыш |

Обь |

Обь |

Обь |

|

Район исследований |

Алекс. |

Миссия |

Колп. |

Кайб. |

Алт., НО |

|

Природная подзона или зона |

ср. тайга |

южная тайга |

лесостепь |

||

|

Ассоциация |

Rorippo dogadovae-Limoselletum aquaticae |

Cf-La |

|||

|

Субассоциация |

rumicetosum ucranicae |

junc. nas. |

ricc. fr. |

||

|

Число описаний |

24 |

9 |

7 |

5 |

29 |

|

Годы сбора материала |

1989-1991 |

2004 |

2009 |

2017 |

1992-2007 |

|

Источник сведений |

Т., 2001 |

Т-С, 2008 |

наст. ст. |

наст. ст. |

Т., 2017 |

|

Средняя площадь описания, м2 |

23 |

8.9 |

5.2 |

10 |

5.5 |

|

Среднее ОПП всходов Salicaceae , % |

0.2 |

0.5 |

1.4 |

5 |

0.7 |

|

Среднее ОПП трав, % |

28 |

47 |

30 |

17 |

40 |

|

Среднее ОПП мхов, % |

15 |

4.7 |

9 |

3.6 |

0.9 |

|

Среднее ОПП печеночников, % |

0.9 |

1.6 |

1 |

3.5 |

5.8 |

|

Среднее число видов сосудистых |

18.9 |

17.0 |

23.6 |

34.6 |

24.6 |

|

Сред. число видов печеночников |

2.5 |

1.4 |

1.6 |

2.0 |

0.8 |

|

Среднее число видов мхов |

2.0 |

1.4 |

1.0 |

4.8 |

1.2 |

|

Д.в. асс. Rorippo dogadovae-Limoselletum aquaticae |

|||||

|

D Riccia frostii |

V r1 |

IV -+ |

V +1 |

V +1 |

V r1 |

|

Rorippa dogadovae |

V* |

V +1 |

V +1 |

V +1 |

. |

|

Д.в. субасс. R.d.-L.a. rumicetosum ucranici |

|||||

|

Rumex ucranicus |

V r+ |

IV +1 |

V +1 |

IV +1 |

+ |

|

Bidens radiata |

IV r+ |

V +1 |

III -+ |

V + |

+ |

|

Д.в. вар. Juncus nastanthus и субасс. R.d.-L.a. juncetosum nastanthi |

|||||

|

Eragrostis amurensis |

. |

. |

V +1 |

III -+ |

II -+ |

|

Juncus nastanthus |

II -r |

. |

V +1 |

V + |

. |

|

Dichostylis micheliana |

I |

. |

II |

V + |

II -r |

|

Juncus ambiguus |

. |

. |

. |

V + |

r |

|

D Bryum violaceum |

. |

. |

. |

V + |

. |

|

Spergularia echinosperma |

. |

. |

. |

IV+ |

. |

|

Д.в. кл. Isoëto-Nanojuncetea |

|||||

|

Limosella aquatica |

V 14 |

V 14 |

V +1 |

V +1 |

V +4 |

|

Filaginellapilularis + F. rossica |

V + |

V 23 |

V 12 |

V + |

V + |

|

D Physcomitrellapatens |

V +4 |

V 12 |

V +3 |

V 11 |

IV -+ |

|

D Riccia cavernosa |

V r+ |

IVr |

III -+ |

V +1 |

II -r |

|

Juncus bufonius |

III -r |

III -+ |

IV-+ |

IV+ |

I |

|

Фиторазнообразие Восточной Европы 2018, XII : 2 |

159 |

||||

|

Продолжение таблицы 2 |

|||||

|

Номер столбца |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Cyperus fuscus |

. |

. |

. |

IV+ |

V +4 |

|

D Physcomitrium sphaericum |

IVr |

III -r |

. |

. |

. |

|

D Botrydiumgranulatum |

I |

II |

I |

. |

III -+ |

|

Androsace filiformis |

. |

II -r |

III -+ |

I |

r |

|

Coleanthus subtilis |

III -r |

. |

. |

. |

. |

|

Д.в. кл. Bidentetea |

|||||

|

Rorippapalustris |

V + |

V +1 |

V +1 |

V 12 |

V +1 |

|

Chenopodium rubrum |

IV r+ |

V 11 |

III -+ |

V +1 |

V r+ |

|

Chenopodiumglaucum |

III -r |

I |

IV -+ |

II -+ |

IV r+ |

|

Rumex maritimus |

II |

. |

II -+ |

IV+ |

III -+ |

|

Persicaria scabra |

IV -r |

. |

I |

II -r |

II -r |

|

Atriplexprostrata |

r |

I |

IV -+ |

III -+ |

. |

|

Ranunculus sceleratus |

I |

II |

. |

II -r |

III -r |

|

Bidens tripartita |

r |

. |

II -+ |

I |

III -+ |

|

Chenopodium ficifolium |

I |

. |

III -+ |

III -+ |

. |

|

Persicaria lapathifolia |

. |

I |

III -+ |

II -+ |

. |

|

Bidens cernua |

. |

. |

. |

I |

III -+ |

|

Д.в. |

кл. Saliceteapurpureae |

||||

|

Salix alba (juv.) |

III -r |

IV -+ |

V +1 |

V 12 |

V r+ |

|

Salix triandra (juv.) |

III -r |

IV+ |

IV -+ |

I |

III -+ |

|

Populus nigra (juv.) |

I |

II |

III -+ |

V + |

I |

|

Salixviminalis (juv.) |

V r+ |

II -+ |

III -+ |

. |

+ |

|

Д.в. кл. Phragmito-Magnocaricetea |

|||||

|

Equisetum arvense |

V r |

III -1 |

V + |

V + |

III -+ |

|

Agrostis stolonifera |

V r+ |

III -+ |

V +1 |

III -+ |

IV -+ |

|

Eleocharispalustris |

IVr+ |

II -r |

. |

V+ |

IVr+ |

|

Rorippa amphibia |

III -r |

II -+ |

III -1 |

III -+ |

III -+ |

|

Carex acuta |

III -r |

IV-+ |

III -+ |

I |

II -r |

|

Juncus compressus |

. |

. |

II -+ |

V+ |

III -+ |

|

Lythrum salicaria |

+ |

II -r |

. |

III -r |

II |

|

Lycopus exaltatus |

. |

. |

. |

IVr+ |

II -r |

|

Bolboschoenus maritimus |

. |

. |

. |

I |

III -r |

|

Juncus alpino-articulatus |

. |

. |

. |

III -+ |

+ |

|

Alismaplantago-aquatica |

r |

. |

. |

. |

III -r |

|

Juncus articulatus |

. |

. |

. |

. |

III -r |

|

Прочие виды |

|||||

|

Plantago major + P. intermedia |

Vr |

IV+1 |

V +2 |

V+ |

V +1 |

|

Potentilla supina ssp. paradoxa |

II -r |

II -+ |

III -+ |

V+ |

III -r |

|

Mentha arvensis |

+ |

II |

V+ |

V+ |

III -+ |

|

Artemisia vulgaris |

I |

I |

III -+ |

I |

+ |

|

Callitrichepalustris |

IV-r |

I |

. |

I |

. |

|

Veronica longifolia |

. |

I |

. |

III -r |

I |

|

D Bryum argenteum |

r |

. |

. |

V+ |

r |

|

Echinochloa crusgalli |

. |

. |

II -+ |

. |

III -+ |

|

Calamagrostis epigeios |

. |

. |

I |

III -+ |

I |

|

D Marchantia alpestris |

IV-r |

. |

. |

. |

r |

Окончание таблицы 2

|

Номер столбца |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Inula britannica Lepidotheca suaveolens Petasites spurius D Dicranella varia |

+ III-+ . III-r . . ... ... |

. III -+ III -+ |

I . . . |

||

Прим. Районы исследований: «Алекс.» – Александровский район Томской области; «Миссия» – биостанция Миссия (Уватский район Тюменской области); «Колп.» – г. Колпашево; «Кайб.» – Кайбасово; «Алт., НО» – Алтайский край и Новосибирская область. «Ср. тайга» – подзона средней тайги. Синтаксоны: « Cf-La » – Cypero fusci-Limoselletum aquaticae ; « junc. nas. » – juncetosum nastanthi ; « ricc. fr. » – riccietosum frostii . Источники сведений: «Т., 2001» – Таран, 2001, табл. 1 (оп. 1–24); «Т-С, 2008» – Таран, Саодатова, оп. 5–13; «наст. ст.» – настоящая статья; «Т., 2017» – Таран, 2017, табл. 2 (оп. 11–27), табл. 3 (оп. 28–39). Для видов, постоянство которых превышает 25%, справа от класса постоянства надстрочными цифрами указан межквартильный диапазон (25% – 75%) варьирования ПП, выраженного в баллах ПП: «+1» соответствует диапазону «+–1», «34» – «3–4», «-1» – «0– 1», «+» – «+-+», «1» – «1-1» и т.д. Классы низкого постоянства (в табл. 2 и 4): «r» – не более 5%; «+» – 6–10%; «I» – 11–20%. «V*» – в 1989–1991 гг. Г.С. Таран не отличал Rorippa dogadovae от R. palustris ; позднее выяснилось, что оба эти вида на меженных берегах р. Оби в Александровском районе Томской области одинаково обычны

Белокопытниковые луга р. Оби принимаются нами в качестве новой ассоциации: Physcomitrello patentis-Petasitetum spurii Taran, Tyurin et Dyachenko ass. nov. hoc loco . Номенклатурный тип ( holotypus ) – оп. 1 в табл. 3: полевой номер 7 ВТ, 02.08.2017, Томская область, Кривошеинский район, окрестности биостанции «Кайбасово», крупный побочень на левом берегу р. Оби, 57°15'13.4"N, 84°12'03.2"E, В.Н. Тюрин. Диагностические виды: Petasites spurius (доминант), Physcomitrellapatens . Ассоциация объединяет аллювиальные белокопытниковые луга, распространенные на южнотаежном отрезке поймы Оби между Кривошеинским районом на юге и Колпашевским районом на севере.

Близ Кайбасово белокопытниковые луга (табл. 3, оп. 1–3) изучены на крупном побочне, расположенном по левому берегу Оби. Заросли белокопытника занимают на нем среднюю и верховую (верхнюю по течению) части, а в низовой замещаются низкорослыми хвощовыми (Equisetum arvense) аллювиальными лугами. Под пологом белокопытника хвощ полевой также сохраняется, формируя разреженный подъярус. Общую площадь белокопытниковых лугов на Кайбасовском побочне можно оценить в 1.9 га. Отдельные крупные ценозы белокопытника разделяются небольшими куртинами и лентами аллюви- альных ив (Salix alba, S. viminalis, S. triandra) и молодого подроста осокоря (Populus nigra).

Оп. 1 (табл. 3) характеризует единый луговой массив верховой части; его площадь, по замерам В.Н. Тюрина, составляет 0.63 га. Оп. 2 и 3 сделаны в средней части побочня, где площадь луга из белокопытника можно оценить в 1.2 га. Остальные участки белокопытниковых лугов заполняют поляны среди более или менее крупных куртин ивняков в стадии жердняка, расположенных в самой верхней по течению Оби части побочня.

На Кайбасовском побочне белокопытни-ковые луга образуют хорошо выраженный береговой пояс, средняя ширина которого 25 м. Ниже его по склону в виде пятен и нешироких лент располагаются сообщества пойменного эфемеретума, далее, ближе к руслу – обширные участки голых песков.

В окрестностях Колпашева белокопытник формирует небольшие ценозы, площадь которых не превышает нескольких аров (табл. 3, оп. 4–5). Участие хвоща полевого в этих сообществах резко падает, что, вероятно, объясняется общим усилением поемности на этом отрезке Оби и уменьшением крупности прируслового песка. Роль содоминанта от Equisetum arvense переходит к Agrostis stolo-nifera . У Колпашева белокопытниковые луга занимают высотные уровни, сходные с таковыми ивняков в стадии чащи.

Таблица 3. Ассоциация Physcomitrello patentis-Petasitetum spurii ass. nov.

Association Physcomitrello patentis-Petasitetum spurii ass. nov.

|

Порядковый номер описания |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

П |

|

Полевой номер |

7ВТ |

17 |

18 |

7 |

42 |

|

|

Дата, день.месяц |

2.8 |

21.8 |

21.8 |

12.8 |

8.9 |

|

|

Год, 20-- |

17 |

17 |

17 |

09 |

09 |

|

|

Наклон поверхности УП, град. |

2–3 |

5–7 |

3–5 |

7 |

0–3 |

|

|

Площадь описания, м2 |

100 |

100 |

100 |

100 |

56 |

|

|

ОПП сеянцев Salicaceae , % |

1 |

+ |

+ |

1.5 |

0 |

|

|

ОПП всходов Salicaceae , % |

0.7 |

+ |

r |

+ |

r |

|

|

ОПП травостоя, % |

90 |

60 |

80 |

60 |

90 |

|

|

ОПП мхов на почве, % |

25 |

15 |

1 |

0.5 |

+ |

|

|

Число видов сосудистых |

26 |

21 |

29 |

30 |

16 |

|

|

Высота травостоя, см |

60 |

35 |

55 |

35 |

75 |

|

|

Число видов мхов |

4 |

7 |

1 |

1 |

1 |

|

|

Число видов печеночников |

2 |

0 |

0 |

2 |

0 |

|

|

Толщина ила на поверхности, см |

0.5 |

0.5 |

0.1 |

0.2 |

0.5 |

Д.в. асс. Physcomitrello patentis-Petasitetum spurii

|

Petasites spurius |

6 |

4 |

5 |

4 |

6 |

V 46 |

|

D Physcomitrellapatens |

3 |

2 |

1 |

+ |

+ |

V +2 |

|

Д.в. кл. Isoëto-Nanojuncetea |

||||||

|

Rumex ucranicus |

r |

. |

r o |

+ |

+ o |

IV |

|

Filaginellapilularis |

r |

r o |

r o |

+ |

. |

IV |

|

Rorippa dogadovae |

r |

r o |

. |

+ |

. |

III |

|

Plantago intermedia |

rj |

rj |

r o |

. |

. |

III |

|

Eragrostis amurensis |

. |

r o |

r o |

. |

. |

II |

|

D Riccia frostii |

+ |

. |

. |

r |

. |

II |

|

D Riccia cavernosa |

+ |

. |

. |

r |

. |

II |

|

Д.в. кл. Bidentetea |

||||||

|

Rorippapalustris |

r |

+ o |

+ o |

+ |

+ |

V |

|

Bidens radiata |

. |

r o |

r o |

+ |

+ o |

IV |

|

Chenopodium ficifolium |

r |

r o |

+ o |

r |

. |

IV |

|

Atriplexprostrata |

. |

r o |

r o |

r |

. |

III |

|

Persicaria lapathifolia |

r |

+ |

+ |

. |

. |

III |

|

Chenopodium rubrum |

. |

. |

+ o |

r |

. |

II |

|

Rumex maritimus |

r |

r o |

. |

. |

. |

II |

|

Д.в. кл. Saliceteapurpureae |

||||||

|

B, C Populus nigra |

+ |

+j |

r |

+j |

rj |

V |

|

B, C Salixviminalis |

. |

r |

+j |

+ |

rj |

IV |

|

B, C Salix alba |

1 |

+ |

. |

+ |

. |

III |

|

B, C Salix triandra |

+ |

. |

rj |

. |

. |

II |

|

Д.в. союза Agrostio stoloniferae-Equisetion arvensis |

||||||

|

Agrostis stolonifera |

r |

+ |

r o |

4 |

2 |

V r2 |

|

Equisetum arvense |

3 |

3 |

2 |

+ |

. |

IV+3 |

|

Д.в. кл. Phragmito-Magnocaricetea |

||||||

|

Phalaroides arundinacea |

r |

rj |

. |

+ |

. |

III |

|

Stachyspalustris |

. |

. |

. |

+ |

1 |

II |

Окончание таблицы 3

|

Порядковый номер описания |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

П |

|

Persicaria amphibia |

. |

. |

+ |

+ |

. |

II |

|

Lycopus exaltatus |

r |

. |

rj |

. |

. |

II |

|

Lythrum salicaria |

r |

. |

. |

r |

. |

II |

|

Rorippa amphibia |

. |

. |

rj |

. |

r |

II |

|

Прочие виды |

||||||

|

Mentha arvensis |

rj |

r |

rj |

1 |

1 |

V r1 |

|

Calamagrostis epigeios |

. |

+ |

1 |

+ |

. |

III |

|

Ranunculus repens |

rj |

. |

rj |

. |

+ |

III |

|

Potentilla supina ssp. paradoxa |

rj |

+j |

rj |

. |

. |

III |

|

Scutellariagalericulata |

. |

. |

r |

r |

. |

II |

|

Lysimachia vulgaris |

r |

. |

r |

. |

. |

II |

|

D Barbula convoluta |

r |

r |

. |

. |

. |

II |

Прим. С невысоким постоянством отмечены: сосудистые растения – Alopecurus aequalis 4(+); Artemisia vulgaris 3(rj); Bidens tripartita 5(+o); Dichostylis micheliana 3(ro); Eleocharispalustris 4(+); Juncus compressus 4(+); Limosella aquatica 1(r); Cardamine impatiens 3(rj); Elytrigia repens 5(1); Equisetum hyemale 2(r); Inula britannica 5(r); Poa cf. angustifolia 1(r); Plantago major 4(1); Sagittaria sagittifolia 4(r); B Salix dasyclados 4(1); Solanum kitagawae 5(r); Spergularia echinosperma 3(ro); Stellaria crassifolia 4(r); Thalictrum flavum 1(rj); Veronica longifolia 4(r); Veronica serpyllifolia 4(r); мхи на почве – Barbula unguiculata 2(r); Bryum argenteum 2(+); Bryum pallescens 2(r); Bryum violaceum 2(+); Dicranella varia 2(+); Leptobryumpyriforme 1(+); Pohlia wahlenbergii 1(+). Авторы описаний: оп. 1 – В.Н. Тюрин, оп. 2–5 – Г.С. Таран

В окрестностях Красного Яра отмечено сообщество с доминированием Petasites spu-rius , близкое по видовому составу к аналогам из Кайбасово (Ünal, 1999: табл. 2, оп. 7). Таким образом, ареал асс. Physcomitrello pat-entis-Petasitetum spurii охватывает весь южнотаежный отрезок р. Оби: от с. Красный Яр до г. Колпашево. Выше и ниже по течению Оби (в средней тайге, подтайге, лесостепи) эти сообщества нами не наблюдались.

В недавних работах, где обсуждалось син-таксономическое положение сообществ с доминированием Petasites spurius (Dengler et al., 2003; Dengler, Wollert, 2004), все их многообразие сведено к единой ассоциации Peta-sitetum spurii Steffen 1931, отнесенной к союзу Rubo caesii-Calamagrostion epigeii (Dengler 1997) Dengler et Wollert in Dengler et al. 2003. Сам союз включен в порядок Rubo caesii-Calamagrostietalia epigeii Dengler et Wollert in Dengler et al. 2003, подкласс Agro-pyrenea intermedio-repentis (Oberd. et al. ex Th. Müller et Görs 1969) Dengler et Wollert in Dengler et al. 2003 и класс Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex Rochov 1951 (Dengler, Wollert, 2004).

При этом в качестве синонима асс. Peta-sitetum spurii Steffen 1931 (Steffen, 1931) J. Dengler с соавторами указывают асс. Saponario-Petasitetum spurii Pass. 1964, с чем нельзя согласиться. Среди экотопов, которые освоены ценозами Petasites spurius , различаются, с одной стороны, пресные приречные пески, с другой стороны, пески приморских дюн, в той или иной мере подсоленные за счет воздушного переноса частиц воды с моря.

Экологические особенности приморских дюн маркируются такими видами как Ammo-phila arenaria , × Calammophila baltica , Festuca arenaria , Leymus arenarius , Carex arenaria , C. ligerica , Lathyrus japonicus , L. maritimus , Viola maritima (Steffen, 1931; Dengler et al., 2003; Голуб и др., 2005), которые отсутствуют в приречных местообитаниях и в сообществах асс. Saponario-Petasitetum spurii (Pas-sarge, 1999). Мы присоединяемся к авторам, которые рассматривают белокопытниковые ценозы на приморских дюнах в составе особого класса Honckenyo peploidis-Leymetea arenarii R. Tüxen 1966 (Géhu, 1998; Голуб и др., 2005).

После вынесения приморских белокопытниковых сообществ в класс Honckenyo peploidis-Leymetea arenarii размещение приречной асс. Saponario-Petasitetum spurii в союзе Convolvulo-Agropyrion repentis Görs 1966 становится логичным. При этом классовая принадлежность самого союза остается дискуссионной: одни авторы включают его в класс Agropyretea intermedii-repentis (Passarge, 1978; Müller, 1993), дру- гие – в Agropyretea repentis (Passarge, 1999), третьи – в подкласс Agropyrenea intermedio-repentis класса Artemisietea vulgaris (Dengler et al., 2003; Dengler, Wollert, 2004).

Сведем известные из литературы европейские приречные луга с доминированием Petasites spurius (Passarge, 1999; Василевич, Бибикова, 2008; Булохов, 2017; Голованов и др., 2017) в синоптическую таблицу, чтобы сравнить с обскими аналогами (табл. 4).

Таблица 4. Сравнительная характеристика аллювиальных лугов с доминированием Petasites spurius

Comparative characteristic of the alluvial meadows dominated by Petasites spurius

|

Номер столбца |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Источник сведений |

Psg |

Psg |

Вас |

Бул |

Бул |

Гол |

наст.ст. |

|

Число описаний |

10 |

12 |

17 |

11 |

9 |

3 |

5 |

|

Средний размер УП, м2 |

– |

– |

100 |

100 |

100 |

4.3 |

91 |

|

Среднее ОПП сосудистых, % |

– |

– |

60 |

85 |

60 |

80 |

76 |

|

Среднее число видов сосудистых |

10 |

12 |

12.6 |

7.5 |

9.3 |

17.7 |

24.4 |

|

Общее число видов сосудистых |

– |

– |

75 |

40 |

29 |

53 |

|

|

Petasites spurius Диф. виды а Artemisia vulgaris Oenothera biennis Arrhenatherum elatius Cirsium arvense Coronilla varia Berteroa incana Saponaria officinalis Диф. виды асс. Saponario-Petasit Elytrigia repens Calamagrostis epigeios Bromopsis inermis Tanacetum vulgare Диф. виды асс. A Ptarmica cartilaginea B, C Salix acutifolia B, C Salix triandra Potentilla anserina Agrostisgigantea Phleumpratense Диф. ви Lysimachia vulgaris Lycopus europaeus Sium sisaroideum Glyceria maxima |

Доминирующий V24 V34 с. Saponario-Pe II +2 III +1 II+1 IV+2 III +1 II 12 III +2 II +1 III +2 II +2 II+2 III II +2 II +1 etum spurii и Ac III+3 IV13 II +2 III +2 II 12 I 13 I+2 IV+2 chilleo salicifolia .. .. .. .. .. .. ды сооб-ва Petas .. .. .. .. |

вид V45 V25 V25 tasitetum spurii I . . . . . . . . . . . . . . . . . ... hilleo salicifoliae-Petasit III II+2 V13 II1 + IV11 V1 IIIr1 IV+2 III III . e-Petasitetum spurii II IVr3 IV III . V+4 . . V+4 I + IV+1 I + III+1 . + III+1 ites spurius ... I . . ... ... |

333 . . . . . . . etum spu . . . . . . . . . . 3 3 +1 3 211 |

V 46 I . . . . . . rii I III . . . . II . . . II . . . |

|||

Окончание таблицы 4

|

Номер столбца |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Carex acuta |

. |

. |

I |

. |

. |

2 |

. |

|

Диф. виды асс. Physcomitrello patentis-Petasitetum spurii |

|||||||

|

D Physcomitrellapatens |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

V +2 |

|

B, C Populus nigra |

. |

. |

II |

. |

. |

. |

V |

|

Rorippapalustris |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

V |

|

Rumex ucranicus |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

IV |

|

Filaginellapilularis |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

IV |

|

Bidens radiata |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

IV |

|

Chenopodium ficifolium |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

IV |

|

Rorippa dogadovae |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

III |

|

Plantago intermedia |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

III |

|

Atriplexprostrata |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

III |

|

Persicaria lapathifolia |

. |

. |

I |

. |

. |

. |

III |

|

Прочие виды |

|||||||

|

Equisetum arvense |

V +3 |

. |

IV1 |

II r1 |

. |

3 +2 |

IV +3 |

|

Agrostis stolonifera |

. |

. |

II |

+ |

II 11 |

3 +1 |

V r2 |

|

Mentha arvensis |

. |

. |

III 1 |

. |

. |

2 |

V r1 |

|

Convolvulus arvensis |

II +3 |

II +1 |

. |

. |

. |

2 ++ |

. |

|

B, C Salixviminalis |

. |

. |

III |

. |

. |

. |

IV |

|

Phalaroides arundinacea |

. |

. |

. |

IV r1 |

. |

. |

III |

|

Stachyspalustris |

. |

. |

+ |

II |

. |

2 r1 |

II |

|

B, C Salix alba |

. |

. |

. |

II +2 |

II |

. |

III |

|

Ranunculus repens |

. |

. |

. |

. |

. |

2 |

III |

|

Veronica longifolia |

. |

. |

II |

III +2 |

. |

. |

I |

|

Vicia cracca |

. |

. |

III |

. |

II |

. |

. |

|

Taraxacum officinale |

. |

. |

+ |

. |

. |

2 |

. |

|

Amoria repens |

. |

. |

+ |

. |

. |

2 |

. |

|

Festucapratensis |

. |

. |

+ |

. |

. |

2 |

. |

|

Calystegia sepium |

. |

. |

. |

. |

. |

2 |

. |

|

Tussilago farfara |

. |

. |

. |

. |

. |

2 |

. |

|

Rumex crispus |

. |

. |

. |

. |

. |

2 |

. |

|

Cenolophium denudatum |

. |

. |

III |

. |

. |

. |

. |

|

Potentilla supina ssp. paradoxa |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

III |

Прим. Источники сведений: Psg – Passarge, 1999; Вас – Василевич, Бибикова, 2008; Бул – Булохов, 2017; Гол – Голованов и др., 2017; наст.ст. – настоящая статья. Диапазоны варьирования ПП видов при индексах класса постоянства даны, как указано в первоисточниках. Индекс перед названием видов: «B» – кустарниковый ярус, «C» – травяной ярус (для подроста деревьев). «Диф. виды» – дифференцирующие виды синтаксонов.

Согласно H. Passarge (1999), асс. Saponario-Petasitetum spurii (табл. 4, столбцы 1–2) отмечена в Германии на реках Одер и Хафель, а также в среднем и нижнем течении р. Эльбы. Она представлена двумя субассоциациями: S.-P.s. equisetetosum (Walther 1977) Pass. 1989 (столб. 1) и S.-P.s. typicum Pass. 1964 (столб. 2).

В европейской части России ценофлора белокопытниковых лугов в виде столбца синоптической таблицы (табл. 4, столб. 3) охарактеризована с берегов р. Вятки (Василевич, Бибикова, 2008). Наиболее детально луга из Petasites spurius изучены на р. Десне. Они выделены в особую восточноевропейскую асс. Achilleo salicifoliae-Petasitetum spurii Bu-lokhov 2017, включающую 2 варианта:

Phalaroides arundinacea (столб. 4) и Salix acutifolia-Salix triandra (столб. 5). Ассоциация отнесена автором в класс Artemisietea vulgaris , порядок Agropyretalia intermedio-repentis и союз Convolvulo-Agropyrion repentis (Булохов, 2017).

Сообщества с р. Вятки близки по видовому составу к аналогам с р. Десны, при этом обе группы белокопытниковых лугов охарактеризованы на основе описаний, выполненных на УП в 100 м2. Луга с р. Вятки с высокой вероятностью можно отнести к асс. Achilleo salicifoliae-Petasitetum spurii .

Центральноевропейские сообщества с участием белокопытника (асс. Saponario-Petasitetum spurii ) отличаются от аналогов из других регионов группой видов, индицирующей довольно высокую степень их антропогенной трансформации. По-видимому, асс. Achilleo salicifoliae-Petasitetum spurii и Saponario-Petasitetum spurii соотносятся между собой как естественный и антропогенный варианты. Не исключено также, что центральноевропейские ценозы в естественном состоянии обладали и географической спецификой, которая ныне затушевана их антропогенной нарушенностью. Как бы то ни было, самостоятельность восточноевропейской асс. Achilleo salicifoliae-Petasitetum spurii по отношению к центральноевропейской асс. Saponario-Petasitetum spurii не вызывает особых сомнений.

Сообщество Petasites spurius из Башкортостана (табл. 4, столб. 6) отнесено авторами к союзу Potentillion anserinae Tx. 1947, порядку Molinietalia Koch 1926 и классу Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937 (Голованов и др., 2017: 109, 289). В этом сообществе комбинация диагностических видов союза Potentillion anserinae представлена слабо. В ней даже отсутствует Potentilla anserina , диагностический вид союза, приводимый в диагнозе с пометкой «доминант» (там же, с. 107).

С наибольшим обилием в сообществе Petasites spurius представлены виды класса Phragmito-Magnocaricetea, а также Equise-tum arvense и Agrostis stolonifera. Оба по- следних вида имеют довольно широкую экологическую амплитуду, поэтому их синтаксо-номическая роль должна интерпретироваться в зависимости от ландшафтной приуроченности, флористического окружения и антропогенной нарушенности сообществ, в которых эти виды произрастают. В естественном растительном покрове Обь-Иртышской поймы эти виды образуют самостоятельные ассоциации класса Phragmito-Magnocaricetea: Eleocharito palustris-Agrostietum stolonif-erae Denisova ex Taran 1995 и Agrostio stolo-niferae-Equisetetum arvensis (Prokopjev 1990) Grigorjev ex Taran 1995 (Ильина и др., 1988; Миркин и др., 1991; Таран, 1995; Таран и др., 2004; Таран, Тюрин, 2006). Таким образом, и сообщество Petasites spurius из Башкирии (Голованов и др., 2017) предпочтительнее относить к классу Phragmito-Magnocaricetea.

Обские сообщества Petasites spurius отделены от своих европейских аналогов большими расстояниями и, кроме того, сформированы в условиях не только высокой аллювиаль-ности (как и везде по ареалу белокопытника), но и продолжительной поемности. Этим обусловлена их флористическая специфика, отраженная в описании новой асс. Physcomitrello patentis-Petasitetum spurii . Ассоциация включается в союз Agrostio stoloniferae-Equisetion arvensis Taran 1997, объединяющий «сообщества длиннокорневищных и столонообразующих эксплерентов, распространенных по низким илистым и песчаным берегам пойм Приуралья и Сибири в пределах таежной зоны» (Таран, 1997: 77). Этот союз входит в порядок Oenanthetalia aquaticae Hejný in Kopecký et Hejný 1965 и класс Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941.

Заключение

Обе охарактеризованные в статье ассоциации в той или иной мере отражают подзональную специфику пойменной растительности р. Оби.

Пойменный эфемеретум на севере южнотаежного отрезка Оби представлен особым вариантом (var. Juncus nastanthus) среднетаежной субассоциации Rorippo dogadovae-Limoselletum aquaticae rumicetosum ucranici Taran 2005, на юге того же отрезка – особой субассоциацией Rorippo dogadovae-Limoselletum aquaticae juncetosum nastanthi Taran in Taran, Tyurin et Dyachenko ass. nov. (союз Eleocharition soloniensis Philippi 1968, порядок Nanocyperetalia Klika 1935, класс Isoëto-Nanojuncetea Br.-Bl. et Tx. in Br.-Bl. et al. 1952).

Ассоциация Physcomitrello patentis-Petasitetum spurii Taran, Tyurin et Dyachenko ass. nov. имеет еще более узкий географический ареал: она отмечена на Оби только в подзоне южной тайги. В отличие от европейских ассоциаций с доминированием Petasites spurius асс. Physcomitrello patentis-Petasitetum spurii отнесена в класс Phrag-mito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941 (порядок Oenanthetalia aquaticae

Список литературы О двух ассоциациях аллювиальной растительности реки Оби (Томская область)

- Бакалин В.А., Таран Г.С. Род Riccia (Hepaticae) в Сибири и Восточном Казахстане. Бот. журн., 2004, т. 89, № 8, с. 1283-1294.

- Боотсма М.К., Блейтен В., Лапшина Е.Д., Ван Дер Перк М., Де Смидт Й.Т. Типология экосистем ненарушенной части водосборного бассейна Оби на юго-востоке Западной Сибири. Сибирский экологический журнал, 1995, т. 2, № 4, с. 316-333.

- Булохов А.Д. Пионерные сообщества поймы реки Десны в Южном Нечерноземье России. Изв. Самарск. НЦ РАН, 2017, т. 19, № 2, с. 183-190.

- Василевич В.И., Бибикова Т.В. Растительность прирусловой поймы реки Вятки. Бот. журн., 2008, т. 93, № 9, с. 1354-1366.

- Голованов Я.М., Петров С.С., Абрамова Л.М. Флора и растительность города Стерлитамака: современное состояние и особенности рационального использования. Уфа: Мир печати, 2017, 312 с.