О фитопланктоне Волжского плеса Куйбышевского водохранилища

Автор: Кузьмина К.А., Медянкина М.В.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 1 т.28, 2019 года.

Бесплатный доступ

Объектом исследования в данной работе выступили три участка акватории Волжского плеса Куйбышевского водохранилища, где располагаются месторождения нерудных строительных материалов: «Краснозаринское», «Свияжские острова» и «Бахчи-Сарай». Исследования проводились в вегетационный сезон 2014 и 2015 гг. В результате проделанной работы в составе альгофлоры планктона обнаружен 481 таксон водорослей рангом ниже рода, которые относятся к 153 родам, 84 семействам, 42 порядкам, 31 классу, 9 отделам. Наибольший вклад в видовое богатство альгофлоры планктона вносили отделы Chlorophyta (35%), Bacillariophyta (30%) и Cyanophyta/Cyanoprokaryota (11%). Межгодовое сравнение численности и биомассы фитопланктона Волжского, с момента создания водохранилища по настоящее время, показало значительное снижение этих характеристик.

Фитопланктон, волжский плес, куйбышевское водохранилище, качество воды, видовое богатство

Короткий адрес: https://sciup.org/148315215

IDR: 148315215 | УДК: 574.583 | DOI: 10.24411/2073-1035-2018-10178

Текст краткого сообщения О фитопланктоне Волжского плеса Куйбышевского водохранилища

Куйбышевское водохранилище является третьим в мире по площади (6450 км²) и самым

крупным водохранилищем на реке Волга. Его длина составляет более 500 км, ширина 35-40 км. Водохранилище образовано в результате перекрытия р. Волги у г. Тольятти в октябре 1955 г. и расположено на территории двух областей – Самарской и Ульяновской, а также трех автономных республик – Татарской, Чувашской и Марийской. Основное назначение Куйбышевского водохранилища – выработка электроэнергии, улучшение судоходства, водоснабжение, орошение сельскохозяйст- венных угодий, транспортная артерия, рекреационные цели и туризм, приемник сточных вод. Кроме этого, водохранилище имеет важное рыбохозяйственное значение. Рыбные запасы составляют лещ, сом, щука, судак, плотва. Ресурсы водохранилища позволяют успешно работать хозяйствам, занимающимся рыбным промыслом. Поэтому исследование состояния экосистемы Куйбышевского водохранилища и динамика ее изменений представляет как научный, так и практический интерес.

Состояние экосистемы зависит от степени воздействия на биотопы и биоценозы и от возможности гидробионтов сохранять свои адаптивные и репродуктивные свойства (Монаков, 1983).

Одним из способов диагностики состояния экосистемы водоема, в т. ч. определения уровня трофии и степени загрязнения вод, является изучение состояния фитопланктона, как чуткого индикатора состояния окружающей среды. В свою очередь качественные и количественные характеристики сообществ водорослей во многом определяют структуру и функционирование водных экосистем в целом. Все изменения в водных экосистемах, в т. ч. и эвтрофирование, прежде всего, отражаются на сообществах автотрофных организмов (Трифонова, 1990).

Исследование Куйбышевского водохранилища началось с момента его заполнения и с тех пор выполняется различными организациями с разной степенью периодичности.

Таким образом, целью данной работы является обобщение анализа качественного состава фитопланктона Куйбышевского водохранилища с момента его создания по настоящее время, включая материалы экспедиций сотрудников ВНИРО в 2014-2015 гг.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве объекта исследования выступили три участка акватории Волжского плеса Куйбышевского водохранилища, где располагаются месторождения нерудных строительных материалов ООО «Волжская Судоходная Компания» – «Краснозаринское», «Свияжские острова» и «Бахчи-Сарай» (рис. 1).

Исследования проводились в вегетационный сезон 2014 и 2015 гг.

Месторождение «Краснозаринское» (Участок № 1). Состоит из двух блоков – C1-Iи C1-II. Блоки имеют треугольную форму. Общая площадь участка 0,60 км2. Расположено вблизи г. Волжска (1266,5 – 1268,0 км левого борта реки Волги). Ширина реки в районе месторождения «Краснозаринское» 2 720 м. Глубина – 1,0-12,0 м. Грунт песчаный, местами илистый. Глубина в местах непосредственной добычи песка от 4 до 12 м.

Месторождение «Свияжские острова» (Участок № 2). Расположено в правой части русла р. Волга, в интервале судового хода 1283,9-1285,9 км (по Атласу ЕГС ЕЧ РФ, ом 6, часть 1, изд. 2006 г.) в Верхнеуслонском муниципальном районе Республики Татарстан. Простирается узкой полосой вдоль острова Большой. Ширина от 160 м до 258 м, длина 3 552 м. Напротив месторождения, на левом берегу реки Волга находится поселок городского типа Васильево. Средняя ширина участка водоема в районе месторождения строительного песка «Свияжские острова» от ПГТ Васильево до о. Большой – 8-9 км. Глубина на участке месторождения – около 422,7 м. Грунт – песчаный, местами заиленные пески.

Согласно лицензионному соглашению согласованный уровень добычи строительного песка на месторождении «Свияжские острова» составляет 100 тыс. м3 в год. Срок начала разработки месторождения – осень 2013 года. Песок месторождения мелкий и очень мелкий.

На мелководьях залитой поймы имеются места нереста и нагула промысловых видов рыб.

На расстоянии примерно 5 км от описываемого участка находится нерестилище фитофильных видов рыб – Свияжский залив. Свияжский залив входит в состав Государственного природного заказника регионального значения комплексного профиля (Постановление КМ…, 2005).

Месторождение «Бахчи-Сарай» (Участок № 3). Расположено в Верхнеуслонском муниципальном районе республики Татарстан, в интервалах 1322,0 – 1323,2 км и 1325,0 – 1328,0 км судового хода. Так же как и Краснозаринское месторождение состоит из двух блоков С1-I и С1-II. Блок С1-I простирается узкой полосой вдоль поселка Ключищи, шириной 271 м, длинной 2 161 м; блок С1-II простирается вдоль поселка Матюшино и имеет ширину 401 м, а длину 5 267 м. Средняя ширина Волги в районе месторождения «Бахчи-Сарай» 5 581 м. Глубина на участке – 1,5-20,2 м. Грунт песчаный. Глубина на участках непосредственной добычи песка от 4 до 16 м. Блок С1-I располагается на двух рыбопромысловые участках –

Верхнеуслонском и Шеланговском. Блок С1-II – на Шеланговском участке.

На участках намечались стации, согласно гидрологическим особенностям объектов исследования, а так же согласно методическим рекомендациям (Блинова, Вилкова, 2005). Станции были заложены как в пределах самих участков, так и в 500 м выше и ниже по течению от участков, в качестве фоновых.

Изучение фитопланктона водохранилища проводилось по стандартным гидробиологическим методикам (Кузьмин, 1975; Лаврентьева, 1977). Пробы фитопланктона отбирали ведром, объемом 10 л. Материал фиксировали раствором формалина. Концентрацию проводили методом фильтрации 0,5 л через мембранный фильтр с диаметром пор 1 мкм с использованием насоса Комовского.

Концентрат пробы приводили к объему 10 мл. Для количественного подсчета водорослей использовали камеру Учинской объемом 0,01 мл. Для большей достоверности учета клеток просчитывали по 10 полос в двух повторах. Подсчет организмов вели под микроскопом «Биолар» (Польша) при увеличении в 600 раз.

Помимо численности вычисляли биомассу фитопланктона. Для этого пользовались методом приведенных геометрических фигур, разработанных Г.В. Кузьминым (Кузьмин, 1975). При этом форму клетки каждой водоросли приводили к определенной геометрической фигуре и вычисляли ее объем. Биомасса определялась в мг/л.

В качестве критериев разнообразия и выравненности сообществ фитопланктона использовали информационные индексы Шеннона и Пиелу, рассчитанные по численности и биомассе (Мегарран, 1984).

Рис. 1. Общая карта-схема расположения исследуемых месторождений

К доминирующим видам относили те, численность и биомасса которых составляла 10 и более % от общей. Зоны и коэффициенты сапробности видов даны по спискам, приведенным в «Унифицированных методах…» (1977), с последующими добавлениями Сладечека (Sládeсek, 1973, 1986) и Уэгла (Wegl, 1983).

Эколого-географический анализ альгофлоры проводили, придерживаясь наиболее разработанных систем, принятых в биогеографии и экологии водорослей. При выделении групп микроводорослей по отношению к местообитанию использовали сведения, приведенные в определителях и ряде литературы (Давыдова, 1985; Герасимова, 1996; Охапкин, 1994; Охапкин и др,, 1997; Экологические проблемы…, 2001; Баринова, Медведева, 1996; Баринова и др., 2006).

Галобность указывали по системе Кольбе, предложенной для диатомовых водорослей А.И. Прошкиной-Лавренко (1953).

Взаимосвязь видов альгофлоры с рН определяли по шкале F. Hustedt (Das Phytoplankton… , 1983) в упрощенном варианте Н.Н. Давыдовой (1985) с выделением 3 групп: алкалифилы + алкалибионты, индифференты, ацидофилы + ацидобионты.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты анализа качественных характеристик и показателей количественного развития фитопланктона Куйбышевского водохранилища были изложены в целом ряде работ (Мороховец, 1959; Приймаченко, 1966;

Миргородченко, 1972; Кузьмин, 1974; Волга и …, 1978; Кузьмин, 1978; Андросова, 1983; Тарасова, Буркова, 2005; Тарасова, Буркова, 2010; Экология фитопланктона…, 1989; Паутова, Номоконова, 2001; Фитопланктон Нижней…, 2003; Андросова и др., 1984; Куйбышевское водохранилище…, 2008; Кривина и др., 2015; Кузьмина и др., 2016).

В первые годы существования водохранилища видовое разнообразие фитопланктона по сравнению с рекой до зарегулирования было низким, что обуславливалось большим количеством терригенных взвесей в образовавшемся водоеме. В 1959 г. в планктоне отмечено всего 220 видов и внутривидовых таксонов водорослей. К 1964 г. их число возросло до 278, а к 1971 до 538.

Наиболее богат видами Волжский плес, что обусловлено поступлением водорослей из верхних участков реки и притоков, приносящий богатый по видовому составу планктон с преобладанием реофилов.

По разнообразию форм во все периоды в водохранилище доминировали диатомовые водоросли (Калайда, 1998).

Роль зеленых водорослей возросла в 60-70-х годах ХХ века, а затем начала снижаться. Синезеленые водоросли были значительно представлены в водохранилище в первые годы его существования, и их представленность возросла в Волжском плесе. Виды других систематических отделов имели меньшее значение в составе фитопланктона.

После образования в 1980 г. выше по течению Чебоксарского водохранилища биосток Волги изменился и статус наиболее продуктивного по уровню развития фитопланктона от Волжского района перешел к Камскому и Волго-Камскому (Тарасова, 2005).

На пятом году существования Чебоксарского водохранилища в 1985 г. произошел «взрыв» в развитии криптофитовых водорослей (Экология фитопланктона…, 1989).

В местах антропогенного воздействия в связи с изменением качества водной среды, происходят и изменения в структуре фитопланктона. В районах сброса сточных вод абсолютной доминирующей группой становятся синезеленые водоросли (Калайда, 2003).

В накопительном списке по данным, полученным 1957-1995 гг., наиболее высокой встречаемостью в Куйбышевском водохранилище выделяются: Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs – в 67,4% проб, Aulacoseira granulata (Ehr.) Sim. – 66,3, A. ambigua (Grun.) Sim. – 63,6, Skeletonema subsalsum (Cleve-Euler) Bethge – 58,9, Asterionella formosa Hass. – 57,0, Cyclotella kuetzingiana Thw. – 48,4, Microcystis aeruginosa Kutz. emend. Elenk. – 46,8, Stephanodiscus hantzschii Grun. – 46,0, Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb . – 0,46, Stephanodiscus binderanus (Kutz.) Krieg. – 43,0, Aulacoseira islandica (O. Mull.) Sim. – 41,9. Эти же виды составляют и группу ценозообразующих видов водорослей (Халеев и др., 2010).

В вегетационный период 2014-2015 гг. в районе исследуемых участков обнаружена 481 разновидность и форма фитопланктона, относящаяся к 9 отделам (табл. 1). По видовому богатству наиболее представительны отделы Chlorophyta (35% от общего числа таксонов) и Bacillariophyta (30%), что типично для водоемов умеренных широт (Тарасова, 2005). На третьем месте по числу таксонов располагался отдел Cyanophyta/Cyanoprokaryota (11%).

Таблица 1

Таксономический состав альгофлоры планктона Волжского плеса Куйбышевского водохранилища в вегетационный период 2014-2015 гг.

|

Отдел |

Класс |

Порядок |

Семейство |

Род |

Вид |

Разновидности и формы |

|

Bacillariophyta |

4 |

8 |

17 |

30 |

140 |

144 |

|

Chlorophyta |

9 |

11 |

31 |

59 |

168 |

170 |

|

Euglenophyta |

1 |

1 |

1 |

6 |

26 |

29 |

|

Cyanophyta |

4 |

7 |

14 |

28 |

49 |

51 |

|

Cryptophyta |

1 |

1 |

1 |

3 |

13 |

14 |

|

Chrysophyta |

6 |

7 |

9 |

13 |

38 |

38 |

|

Xanthophyta |

2 |

2 |

4 |

5 |

9 |

9 |

|

Dinophyta |

3 |

4 |

5 |

6 |

18 |

19 |

|

Streptophyta |

1 |

1 |

2 |

3 |

7 |

7 |

|

Всего |

31 |

42 |

84 |

153 |

468 |

481 |

Анализ таксономической структуры альго- предполагает выделение спектра ведущих флоры планктона какого-либо водоема таксонов водорослей различного ранга (ссылка).

К ведущим по видовому разнообразию в фитопланктоне Волжского плеса Куйбышевского водохранилища относились следующие 10 порядков: Chlorococcales (34%), Raphales (26,5%), Euglenales (8%), Araphales (7,5%), Chlamidomonadales (7%), Chromulinadales (4%), Chlorococcales (4%), Oscillatoriales (4%), Nostocales (3%), Heterococcales (2%). Причем в сумме они давали около 73% всего таксономического состава.

В соответствии с предложением Толмачева (Толмачев, 1970) при анализе флоры особое внимание уделяется первым десяти ведущим семействам, которые, как правило, объединяют 50-60% ее видового разнообразия, и десяти ведущим представителям родового спектра, отражающим основные типологические особенности изучаемых водоемов. В спектре ведущих семейств фитопланктона Волжского плеса Куйбышевского водохранилища наиболее значимы следующие десять семейств: Scenedesmaceae (62 таксона рангом ниже рода), Naviculaceae (57), Euglenaceae (29), Nitzschiaceae (21), Chlamydomonadaceae (21), Fragelariaceae (21), Cryptomonadaceae (14), Pseudanabaenaceae (11), Oscillatoriaceae (10), Euochromonadaceae (10). При этом 3 семейства (Euglenaceae, Cryptomonadaceae, Chlamydomonadaceae) полностью состоят из миксотрофных организмов, а в семействе Nitzschiaceae к таковым относится наиболее представительный по числу видов род Nitzschia . Подобное явление типично для водоемов с высоким трофическим статусом.

Спектр ведущих родов выглядел следующим образом: Navicula (41), Scenedesmus (39), Nitzschia (20), Carteria (16), Trachelomonas (14), Synedra (10), Fragilaria (9), Cryptomonas (9). Также 5 родов ( Euglena, Nitzschia, Trachelomonas, Cryptomonas, Chlamydomonas ) представлены миксотрофными организмами, что еще раз свидетельствует о высокой степени трофии вод. В дополнение в вышеизложенному, высокие значения по доли участия в формировании видового состава родов Navicula и Scenedesmus указывают на высокое содержание биогенов в воде (Кривина, 2017).

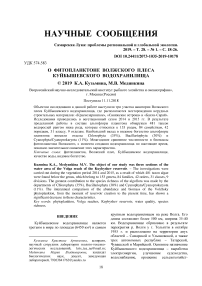

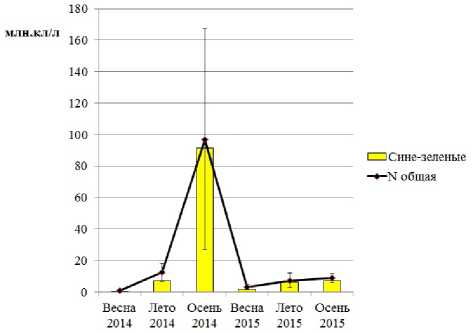

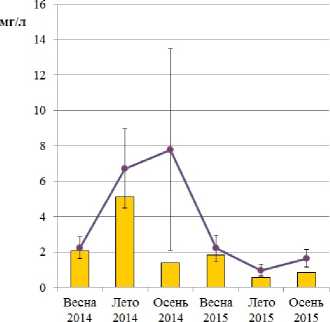

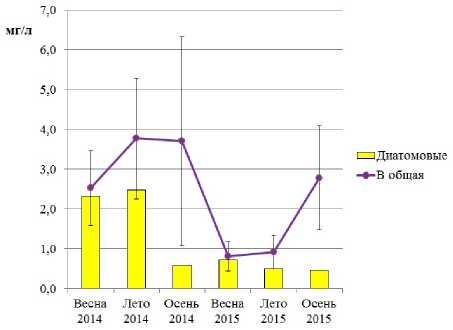

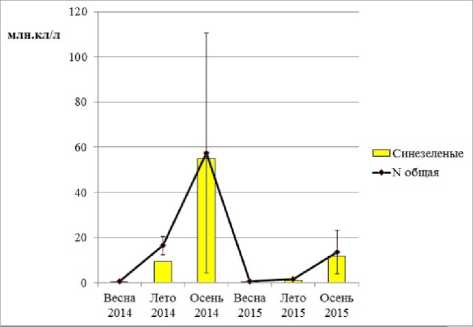

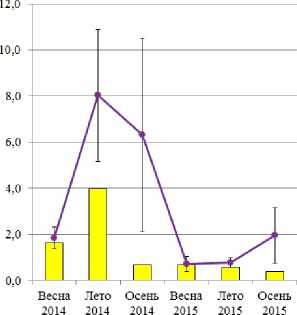

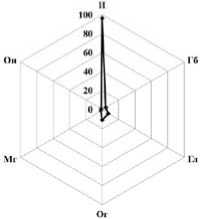

Основной вклад в формирование общей численности вносили синезеленые водоросли (цианопрокариоты) – в среднем 63,7% от общей численности на Участке № 1, 55,8% – на Участке № 2 и 54,5% – на Участке № 3 (рис. 2). Величина же биомассы фитопланктона традиционно в значительной мере определялась диатомовыми водорослями (62,2% от общей биомассы на

Участке №1; 55,5% на Участке № 2 и 56,4% на Участке №3). Клетки диатомовых водорослей значительно крупнее клеток цианопрокариот, поэтому именно они сделали наиболее значимый вклад в формирование биомассы. Мелкоклеточные цианопрокариоты даже при относительно высокой численности не смоги оказать существенного влияния на формирование биомассы (Кузьмина и др., 2016). Исключение составляет только осень 2014 г., когда численность и биомасса синезеленых водорослей были самыми высокими (91,57 млн.кл./л и 5,96 мг/л соответственно на Участке № 1; 43,75 млн.кл/л и 2,76 мг/л на Участке № 2; 55,06 млн.кл/л и 4,31 мг/л на Участке № 3).

На втором, третьем и четвертом местах по численности оказались диатомовые, зеленые и криптофитовые водоросли.

Представители других отделов вносили меньший вклад в общую численность фитопланктона. Максимумы в развитии золотистых водорослей приходится на летний период 2014 г. и осенний период 2015 г. Максимум в развитии желто-зеленых водорослей отмечается летом 2014 г. и весной 2015 г. Так же в летний и осенний периоды достигают своего максимума и динофитовые водоросли.

Показатели видового разнообразия и вырав-ненности сообщества по численности в весенние периоды 2014 и 2015 г., а также в летний период 2014 г. водорослей в экосистеме Участков № 1 и 2, а также в летний период 2015 г. на Участке № 3 были довольно высокими (3,0-3,8 бит/экз, 0,60,7 выравненность Пиелу). Это связано с тем, что доминирование видов было заметным, но не жестким. В отличие от осеннего периода 2014 г, когда эти показатели варьировали от 1,8 до 2,0 бит/экз и 0,4 выравненность Пиелу, где жестким доминантом по численности были Microcystis aeruginosa , Microcystis wesenbergii и Pseudoanabaena mucicola . Летом и осенью 2015 г. (кроме лета 2015 г. на Участке № 3) эти показатели были так же довольно низкими (2,12,6 бит/экз и 0,4-0,5 выравненность Пиелу) в связи с жестким доминированием видов: Geitlerinema amphibium , Microcystis aeruginosa , M. wesenbergii , Planktothrix agardii , P. limnetica и Pseudoanabaena mucicola . Низкие значения данных показателей являются одним из свидетельств неблагоприятных условий в данной зоне и нарушенном биологическом равновесии в системе (Трифонова, 1990; 1994).

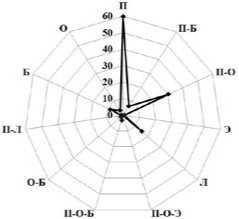

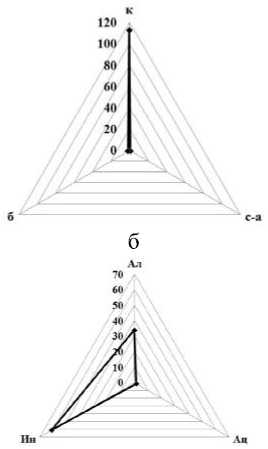

Эколого-географический анализ показал, что основная часть зарегистрированных водорослей представлена планктонными организмами (46% от общего числа видов, для которых известно традиционное местообитание) (рис. 3). Заметна

так же доля планктонно-бентосных (23%) и литоральных форм (11%) микроводорослей.

а б

Участок № 1

а б

Участок № 2

а б

Участок № 3

Рис. 2. Динамика численности синезеленых водорослей (а) и биомассы диатомовых водорослей (б) в Волжском плесе Куйбышевского водохранилища

Практически все зарегистрированные водоросли относились к видам-космополитам (97% от общего числа видов, для которых известно географическое распространение).

Среди индикаторов солености воды преобладали виды-индифференты (79%). Доля истинно пресноводных организмов (галофобов и олигогалобов) составляла 12%. Водоросли, предпочитающие соленые воды (галофилы), составляли 6 %.

Из обнаруженных нами разновидностей и форм фитопланктона, 61% являлись показателями различной степени кислотности

а

в среды. Среди них преобладали виды-индифференты (63% от общего числа видов-индикаторов степени кислотности среды), также была заметна доля видов предпочитающих щелочные воды (35%).

г

Рис. 3. Распределение числа видовых и внутривидовых таксонов водорослей в зависимости от эколого-географических характеристик альгофлоры планктона Волжского плеса Куйбышевского водохранилища в 2014-2015 гг.: а – от типичных мест обитания; б – от распространения; в – от отношения к солености; г – от отношения к рН

Обозначения: П – планктонный, Л – литоральный, О – обрастатель, Э – эпибионт, к – космополит, б – бореальный, ст – субтропический, И – индифферент, Ог – олигогалоб, Мг – мезогалоб, Гл - галофил, Гб – галофоб, Ал – алкалифил + алкалибионт, Ин – индифферент, Ац – ацидофил+ацидобионт.

Для сравнения динамики количественных показателей фитопланктона Куйбышевского водохранилища был проведен анализ литературных данных (Монаков, 1983; Коновалов, Паутова, 1989; Розенберг,

Выхристюк, 2008; Халиуллина и др., 2009;

Тарасова, Буркова, 2010; Ускова и др., 2013;

Зеленевская, 2017), который представлен в табл. 2.

Таблица 2

Среднесезонные биомасса (г/м3) и численность (млн.кл/л) фитопланктона в разные годы существования Куйбышевского водохранилища

|

Год |

Биомасса, г/м3 |

Численность, млн кл/л |

Год |

Биомасса, г/м3 |

Численность, млн кл/л |

|

1957в |

6,0400 |

1989 п |

0,0060 |

8,47 |

|

|

1958 в |

4,9700 |

1993 п |

0,0019 |

6,76 |

|

|

1959 в |

3,3000 |

1999 п |

0,0021 |

6,05 |

|

|

1968 в |

2,3400 |

Лето 2004 п |

3,5400 |

3,56 |

|

|

1969 в |

2,3600 |

2005 п |

0,0008 |

0,95 |

|

|

1970 в |

4,0100 |

Август 2009 п |

0,0004 |

5,06 |

|

|

1971 в |

3,4600 |

2012 п |

0,0139 |

1,31 |

|

|

1975-1979п |

0,0170 |

24,75 |

2014 п * |

0,0137 |

26,32 |

|

1979 в |

7,5100 |

2015 п * |

0,0014 |

7,66 |

|

|

1981-1984 п |

0,0047 |

14,33 |

2016 в |

0,0035 |

23,00 |

* – собственные наблюдения; п – Волжский плес; в – в среднем по водохранилищу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в вегетационный период 2014-2015 гг. в районе исследуемых участков был обнаружен 481 таксон микроводорослей рангом ниже рода, которые относятся к 153 родам, 84 семействам, 42 порядкам, 31 классу, 9 отделам. Наибольший вклад в видовое богатство альгофлоры вносили отделы Chlorophyta (35%), Bacillariophyta (30%) и Cyanophyta/

Cyanoprokaryota (11%).

Результаты таксономического ранжирования в целом соответствуют многолетней таксономической картине, свойственной Куйбышевскому водохранилищу.

Флористические коэффициенты соотношения таксономических рангов показали низкий уровень родовой и видовой насыщенности, что свидетельствует о жестких условиях и нестабильности экосистемы изучаемого водоема. Дополнительно об этом свидетельствует таксономическая структура фитопланктона озера, которая была представлена в основном монотипическими родами.

Эколого-географический анализ показал, что основная часть микроводорослей представлена космополитными планктонными формами с оптимумом развития в нейтральных и слабощелочных водах.

Межгодовое сравнение численности и биомассы фитопланктона Волжского плеса Куйбышевского водохранилища показало значительное снижение этих характеристик.

Автор выражает глубокую благодарность к.б.н. Н.Г. Тарасовой, Т.Н. Бурковой, Е.С. Кривиной (сотрудникам ИЭВБ РАН), А.Г. Тригубу (сотруднику ФГБНУ «ВНИРО») за ценные советы и обработку проб, Ф.Г. Хайруллину (исполнительному директору ООО «Волжская судоходная компания») за организацию и реализацию работ по сбору материала, а также команде судов «Биляр» и «Ярославец» за неоценимую помощь в отборе проб.

Список литературы О фитопланктоне Волжского плеса Куйбышевского водохранилища

- Андроникова И.Н. Структурно-функциональная организация зоопланктона озерных экосистем разных трофических уровней. Автореф. дис.. д-ра биол. наук. Л., 1989. 39 с.

- Андросова Е.Я. Фитопланктон // Куйбышевское водохранилище. Л.: Наука, 1983. С. 102-111.

- Андросова Е.Я., Попченко И.И., Буркова Т.Н. Фитопланктон Куйбышевского водохранилища в 1981 г. // Биол. внутр. вод: Информ. Бюл. 1984. № 63. С. 13-16.

- Баринова С.С., Медведева Л.А. Атлас водорослей-индикаторов сапробности (Российский Дальний Восток). Владивосток: Дальнаука, 1996. 364 с.

- Баринова С.С. Медведева Л.А., Анисимова О.В. Биоразнообразие водорослей-индикаторов окружающей среды. Тель-Авив, 2006. 498 с.