О флоре мохообразных мезофитных широколиственных лесов Южного Урала

Автор: Баишева Эльвира Закирьяновна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Флористика

Статья в выпуске: 1-7 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Бриофлора мезофитных широколиственных лесов Южного Урала насчитывает 71 вид, что составляет одну треть разнообразия мохообразных всех типов лесов региона. По сравнению с широколиственными лесами Русской равнины, бриокомпонент горных южно-уральских сообществ характеризуtтся слабой нарушенностью, а также присутствием эпилитных и бореальных видов.

Флора, мохообразные, широколиственные леса, южный урал

Короткий адрес: https://sciup.org/148200904

IDR: 148200904 | УДК: 582.32

Текст научной статьи О флоре мохообразных мезофитных широколиственных лесов Южного Урала

Рациональное использование и сохранение природных ресурсов невозможны без детального изучения структуры и функциональных взаимосвязей всех компонентов экосистем. Мохообразные входят в состав всех типов лесных сообществ Южного Урала, поэтому их изучение является необходимым условием для выявления фиторазнообразия и организации охраны лесной растительности региона.

На Южном Урале широколиственные леса достигают наибольшего развития в холмистоувалистой полосе западного макросклона - области более влажного и теплого климата, где преобладают палеозойские осадочные, обогащенные карбонатами, горные породы. Сообщества приурочены к плакорным местообитаниям, надпойменным террасам, склонам гор различной крутизны и экспозиции [1]. Многими исследователями отмечается древность широколиственных лесов Южного Урала, являющегося одним из рефугиумов флоры. По сравнению со своими центрально-европейскими аналогами, южно-уральские леса обеднены по составу лесообразующих пород, кустарников и неморальных травянистых видов. Причиной этого является удаленность от основных юго-западных и южных рефугиумов древней неморальной флоры, а также континентальность климата [1, 2].

Характерной особенностью южно-уральских широколиственных лесов является то, что в них отсутствуют некоторые центрально-европейские неморальные виды , однако хорошо представлены светолюбивые холодостойкие представители уральского и сибирского широкотравья, а также виды, экологический оптимум которых приходится в гемибореальных лесах сибирского типа ( Brachypodium pinnatum, Viola collina, Aconitum ly-coctonum, Pleurospermum uralense, Crepis sibirica, Bupleurum longifolium, Cacalia hastata, Cicerbita uralensis и др.) [1, 3, 4]. В широколиственных лесах Европейской части России в направлении с запада на восток ценотические позиции Quercus robur начинают ослабевать (на западном макросклоне Южного Урала проходит восточная граница ареала вида). В то же время, в Предуралье существенно уси-

ливается роль Tilia cordata и Acer platanoides . Поэтому большинство естественных широколист -венных массивов представлены смешанными липово-кленово-дубовыми, липово-кленово-вязовыми и липово-кленовыми насаждениями [3, 4]. В горной местности леса с преобладанием Tilia cordata господствуют на делювиальных шлейфах и в нижних частях склонов увалов с глубокой, мощно развитой и хорошо увлажненной суглинистой почвой. Acer platanoides доминирует в глубоких тенистых ущельях на крутосклонах с проточным увлажнением, где почва плодородная, но маломощная [1] .

Для широколиственных лесов с участием липы и клена характерно особенно высокое затенение со стороны древостоя, так как этим породам свойственны высокая сомкнутость крон и хорошо развитый подлесок. Многими исследователями отмечалось, что низкий уровень освещенности способен существенно лимитировать рост и проективное покрытие напочвенных лесных мхов, несмотря на то, что они отличаются высокой теневыносливостью и приспособлены к использованию лучистой энергии, проходящей сквозь полог деревьев , кустарничков и трав [5, 6]. На равнинных территориях европейской России для теневых широколиственных лесов характерно слабое развитие мохового покрова, проективное покрытие которого составляет 1-3 %. Видовое разнообразие бриокомпонента широколиственных лесных сообществ складывается, главным образом, за счет повышения числа эпифитных и эпиксильных теневыносливых видов [7, 8]. Кроме того, в составе бриоценофлор теневых лесов высока доля бокоплодных видов, что также является показателем адаптации мхов к низкой освещенности внутри лесных сообществ [9].

В широколиственных лесах Южного Урала эти закономерности сохраняются. Для южно-уральских сообществ характерны высокие показатели проективного покрытия древесного (70-80 %) и травяного (55-60 %) ярусов, что свидетельствует о высоком уровне затенения напочвенных мхов, разнообразие и обилие которых незначительны (на большинстве площадок ОПП эпигейных мхов менее 1 %). Мохообразные обычно произрастают на гнилой древесине и основаниях стволов, причем лучшее развитие эпифитов отмечено на стволах старых широколиственных деревьев [1]. Для широколиственных лесов отмечено максимальное (среди всех типов южно-уральских лесов) количество бокоплодных листостебельных мхов – 57 (это почти в 2 раза выше, чем в осветленных березняках и сосняках-зеленомош-никах).

В системе эколого-флористической классификации мезофитные широколиственные липово-кленово-дубовые леса Южного Урала и Башкирского Предуралья, относятся к двум ассоциациям подсоюза Aconito septentrionalis-Tilienion cordatae Martynenko 2009 союза Aconito septentrionalis-Tilion cordatae Solomeshch et al. 1993 класса широколиственных лесов Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 [10, 11].

Ассоциация Brachypodio pinnati-Tilietum cordatae Grigorjev ex Martynenko et Zhigunov in Martynenko et al. 2005 объединяет липовые и липово-кленово-дубовые ксеромезофитные леса, произрастающие в лесных и лесостепных районах Башкирского Предуралья и западных предгорий Южного Урала на серых и темно-серых лесных почвах. Сообщества описаны на территории Мелеузовско-го, Кугарчинского, Бурзянского, Зианчуринского, Зилаирского, Караидельского и Белокатайского административных районов Республики Башкортостан. Местообитания сообществ – склоны различных экспозиций, выровненные вершины увалов, участки плато. Они часто граничат с сообществами термофитных дубрав и с хвойно-широколиственными лесными сообществами.

В древесном ярусе доминирует Tilia cordata , иногда Quercus robur или Acer platanoides. Во втором и в третьем подъярусах обильно представлен Ulmus glabra. В травяном ярусе доминирует Aegopodium podagraria , большое проективное покрытие имеют виды неморального комплекса: Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea, Lathyrus vernus и Viola mirabilis [3, 4, 10].

В сообществах ассоциации выявлено 49 видов мохообразных (табл.1). Высокое постоянство имеют только виды эпифитно-эпиксильного комплекса: Pseudoleskeella nervosa, Leucodon sciuroides, Pylaisia polyantha, Stereodon pallescens, Sciuro-hypnum re-flexum, Brachythecium salebrosum и др. Ярус напочвенных мхов практически не выражен, исключение составляет лишь Plagiomnium cuspidatum, дернинки которого часто встречаются как на почве, так и на основаниях стволов широколиственных деревьев. Изредка встречаются Fissidens taxifolius и Oxyr-rhynchium hians . Остальные виды эпигейных и эпи-литных видов мохообразных имеют низкое постоянство и не являются постоянными членами сообществ.

Ассоциация Stachyo sylvaticae-Tilietum cordatae Martynenko et Zhigunov in Martynenko et al. 2005 представляет липово-кленовые широкотравные леса, растущие на пологих склонах увалов, подошвах хребтов, а также выровненных участках вер- шин. Сообщества формируются на богатых серых лесных почвах нормального увлажнения. Это самый распространенный тип неморальнотравных широколиственных лесов западных предгорий Южного Урала и Башкирского Предуралья. Описания выполенены на территории Мелеузовского, Кугарчинского, Бурзянского, Архангельского, Та-тышлинского, Гафурийского, Давлекановского и Ишимбайского районов РБ.

Доминантами древесного яруса являются Tilia cordata или Acer platanoides , сопутствующими породами – Ulmus glabra , изредка Quercus robur. Доминируют Aegopodium podagraria, Galium odoratum, Dryopteris filix-mas , Aconitum lycoctonum, Cicerbita uralensis , Crepis sibirica , большое постоянство имеют неморальные и влаголюбивые виды ( Stellaria holostea, Lathyrus vernus, Viola mirabilis, Asarum europaeum , Stachys sylvatica и др.) [3, 4, 10]. В сообществах ассоциации отмечено 55 видов мохообразных (табл.1). Состав бриокомпонента, в целом, сходен с предыдущей ассоциацией: преобладают виды эпи-фитно-эпиксильного комплекса (Pseudoleskeella nervosa, Leucodon sciuroides, Pylaisia polyantha, Stereodon pallescens, Sciuro-hypnum reflexum, Brachythecium salebrosum и др.), ярус напочвенных мхов почти не выражен, иногда отмечено разрастание дернинок Plagiomnium cuspidatum (ОПП до 10 %), немного чаще встречается Fissidens taxifolius .

Для сообществ обеих ассоциаций было установлено, что, по сравнению с равнинными лесами, бриокомпонент горных сообществ, в среднем, богаче на 10-15 видов, характерных для скальных выходов ( Brachythecium albicans , Taxiphyllum wissgrillii , Sciuro-hypnum populeum , Schistidium apocarpum s.l., Anomodon viticulosus ) и бореальных лесов ( Pleurozium schreberi , Dicranum fragilifolium , Atrichum undulatum , Sciuro-hypnum oedipodium и др.). Существенное значение для разнообразия мохообразных имеет и отсутствие антропогенных нарушений. Так, только в труднодоступных для рубки участках долин рек Нугуш и Белая были отмечены такие редкие для РБ виды мохообразных, как Rhynchostegium arcticum, Brachythecium geheebii, Dicranum viride, Orthotrichum pallens, Plagiothecium nemorale, Pylaisia selwynii, Haplocladium microphyllum, Metzgeria furcata . Многие из этих видов являются неморальными реликтами и имеют дизъюнктивный ареал [12, 13].

Современные широколиственные леса являются дериватами аркто-третичных или тургайских широколиственных лесов, которые образовывали сплошной пояс в Евразии. Четвертичное оледенение разбило это кольцо на ряд фрагментов, которые в условиях послеледникового климата не смогли сомкнуться. Элементы неморальной флоры сохранились в Европе, на Кавказе, Южном Алтае, Саянах и около озера Байкал как реликты доледниковых времен [14]. Характерными видами мохообразных широколиственных лесов Европейской части России и Южного Урала являются таксоны, которые А.С. Лазаренко [14] отнес к паннеморально- му и евразиатскому неморальному типам ареала. Это эпифиты Pylaisia polyantha, Serpoleskea subtilis, Pseudoleskeella nervosa, Orthotrichum speciosum, O. obtusifolium, Leucodon sciuroides, Neckera pennata, Homalia trichomanoides, Leskea polycarpa, Anomodon longifolius, Hypnum cupressiforme (этот вид на Южном Урале чаще растет на известняках), эпиксилы Brachy-thecium salebrosum, Stereodon pallescens, Amblystegium serpens, Callicladium haldanianum, Platygyrium repens, Campylium sommerfeltii, Brachytheciastrum velutinum, напочвенные виды Plagiomnium cuspidatum, Oxyr-rhynchium hians, Fissidens taxifolis, F. bryoides.

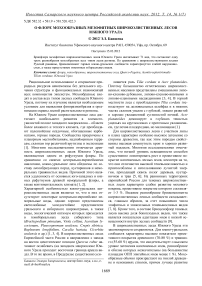

Таблица 1 . Характеристика бриоценофлор мезофит -ных широколиственных лесов Южного Урала

|

Порядковый номер синтаксона |

1 |

2 |

|

Число описаний |

84 |

123 |

|

Количество видов мхов |

49 |

55 |

|

Ср. ОПП древесного яруса (%) |

70 |

80 |

|

Ср.ОПП травян. яруса (%) |

55 |

60 |

|

Ср.ОПП напочв. мхов (%) |

<1 |

<1 |

|

Эпифиты: |

||

|

Pylaisia polyantha |

III |

III |

|

Pseudoleskeella nervosa |

IV |

III |

|

Leucodon sciuroides |

IV |

III |

|

Serpoleskea subtilis |

I |

I |

|

Anomodon longifolius |

I |

I |

|

Neckera pennata |

I |

I |

|

Dicranum viride |

I |

I |

|

Anomodon viticulosus |

I |

I |

|

Orthotrichum speciosum |

I |

I |

|

Orthotrichum obtusifolium |

I |

I |

|

Виды, встречающиеся на основаниях стволов |

||

|

Stereodon pallescens |

V |

II |

|

Sciuro-hypnum reflexum |

V |

IV |

|

Brachythecium salebrosum |

IV |

III |

|

Dicranum montanum |

III |

II |

|

Callicladium haldanianum |

II |

II |

|

Amblystegium serpens |

II |

II |

|

Platygyrium repens |

II |

I |

|

Chiloscyphus profundus |

I |

I |

|

Sanionia uncinata |

I |

I |

|

Radula complanata |

I |

II |

|

Chiloscyphus minor |

I |

II |

|

Brachytheciastrum velutinum |

I |

+ |

|

Campylidium sommerfeltii |

I |

I |

|

Plagiothecium laetum |

I |

I |

|

Bryum moravicum |

I |

I |

|

Dicranum fragilifolium |

I |

I |

|

Эпилиты: |

||

|

Paraleucobryum longifolium |

I |

I |

|

Brachythecium geheebii |

r |

r |

|

Эпигейные виды, иногда встречающиеся на |

||

|

Plagiomnium cuspidatum |

III |

IV |

|

Dicranum scoparium |

I |

r |

|

Pleurozium schreberi |

r |

r |

|

Fissidens taxifolius |

I |

II |

|

Oxyrrhynchium hians |

I |

I |

|

Brachythecium albicans |

I |

I |

Кроме того, редко встречены: Anomodon attenuatus 1 (I), Atrichum undulatum 1 (I), Brachythecium capillaceum 2 (I), B. rivulare 2 (r), B. rutabulum 2 (r), Bryum capillare 1 (r),

Ceratodon purpureus 1 (I), Climacium dendroides 2(r). Di-cranum flagellare 1 (I), D. majus 2 (r), Fissidens bryoides 2 (r), Grimmia hartmannii 1 (r), Haplocladium microphyllum 2 (I), Homalia trichomanoides 2 (I), Homomallium incurva-tum 1 (r), Hylocomiastrum pyrenaicum 2 (r), Hypnum cu-pressiforme 1 (r). Leskea polycarpa 2 (r), Metzgeria furcata 1 (r), Orthotrichum pallens 1 (I), Oxystegus tenuirostris 1 (r), Plagiomnium ellipticum 2 (I), P. rostratum 2 (r), Plagio-thecium denticulatum 2 (I), Pohlia nutans 1 (I), Ptilidium pulcherrimum 1 (I), Pylaisia selwynii 2 (r), Rhizomnium punctatum 2 (r), Rhynchostegium arcticum 2 (r), Rhytidia-delphus triquetrus 2 (r), Schistidium apocarpum 1 (r), Sci-uro-hypnum oedipodium 2 (I), S. populeum 1 (r), S. starkei 2 (I), Taxyphyllum wissgrilli 2 (r), Tetraphis pellucida 2(I).

Примечание. Номера синтаксонов: 1 - Brachypodio pinnati-Tilietum cordatae ; 2 – Stachyo sylvaticae-Tilietum cordatae.

Кроме того, для современных южно-уральских широколиственных лесов характерны виды, имеющие экологический оптимум в лесах других типов ( Di-cranum montanum, Sciuro-hypnum reflexum, Sanionia uncinata, Plagiothecium denticulatum, Pohlia nutans, Chiloscyphus profundus, Dicranum scoparium, и др.).

В обследованных сообществах выявлен 71 вид мохообразных (66 листостебельных мхов и 5 печеночников), относящихся к 30 семействам и 46 родам. Ведущие семейства: Brachytheciaceae (13 видов), Dicranaceae (7), Pylaisaceae (5), Mniaceae (4), Amblystegiaceae , Anomodontaceae, Hylocomiaceae, Orthotrichaceae, Plagiotheciaceae (по 3 вида). Ведущие роды: Brachythecium (6 видов), Dicranum (6), Sciuro-hypnum (4), Anomodon, Orthotrichum, Plagiomnium, Plagiothecium (по 3 вида).

Для выявления специфики бриокомпонента южно-уральских горных широколиственных лесов было проведено сравнение с данными по бриофлоре сообществ из других регионов России. Для этого был подсчитан коэффициент Жаккара (Kj). Наибольшее сходство с южно-уральскими сообществами было выявлено для дубовых, липово-дубовых и сосново-широколиственных лесов Ульяновской области [15] – Kj 0.36-0.45, липняков Тульских засек [16] – Kj 0.38, сложными и байрачными дубравами бассейна Среднего Дона [17] – Kj 0.33-0.39 и черневыми лесами Салаирского кряжа [18] – Kj 0.36. По богатству бриокомпонента южно-уральские сообщества занимают промежуточное положение между дубравами и липовыми лесами Русской равнины.

По сравнению с широколиственными лесами Европейской части России, отличительными чертами южно-уральских сообществ является отсутствие в эпифитном комплексе Orthotrichum pumilum, а также отсутствие или очень слабая представленность напочвенных светолюбивых видов (Ceratodon purpureus, Funaria hydrometrica, Leptobryum pyriforme, Marchantia polymorpha, Barbula unguiculata, Bryum caespiticium и др.), которые являются индикаторами нарушенности местообитаний. Выявлена группа видов, которые встречаются южно-уральских сообществах, но практически отсутствуют в широколи- ственных лесах Русской равнины. Некоторые из них имеют дизьюнктивный ареал (Brachythecium gehee-bii), другие подчеркивают горный характер южноуральских сообществ (Hylocomiastrum pyrenaicum, Rhynchostegium arcticum), их соседство с хвойными лесами (Sciuro-hypnum oedipodium), а также служат индикаторами хорошо сохранившихся участков старовозрастных широколиственных лесов (Dicranum viride, Metzgeria furcata). В Красную книгу Республики Башкортостан [19] внесены виды Dicranum viride, Orthotrichum pallens, Brachythecium geheebii, Pylaisia selwynii, Rhynchostegium arcticum. Несмотря на то, что широколиственные леса Южного Урала не отличаются высоким разнообразием мохообразных (по сравнению с темнохвойными и темнохвой-но-широколиственными лесами региона), их охрана имеет важное значение для сохранения специфического комплекса неморальных реликтовых видов брифитов (особенно Dicranum viride, Orthotrichum pallens, Neckera pennata, Homalia trichomanoides, Anomodon longifolius и др.). Многие из этих видов, в результате хозяйственного освоения Русской равнины, существуют в виде небольших разрозненных изолированных популяций и внесены в красные книги многих регионов Европейской части России.

Автор выражает искреннюю признательность В.Б. Мартыненко за помощь в подготовке статьи, П.С. Широких, Л.А. Султангареевой, С.Н. Жигуновой и О.Ю. Жигунову – за сбор образцов мохообразных. Исследования выполнены при поддержке грантов РФФИ № 10-04-00534-а и № 11-04-10138-к.

Список литературы О флоре мохообразных мезофитных широколиственных лесов Южного Урала

- Горчаковский П.Л. Широколиственные леса и их место в растительном покрове Южного Урала. М.: Наука, 1972. 147 с.

- Растительность Европейской части СССР//под ред. Грибовой С.А., Исаченко Т.И., Лавренко Е.М. Л.: Наука, 1980. 429 с.

- Мартыненко В.Б., Ямалов С.М., Жигунов О.Ю., Филинов А.А. Растительность государственного природного заповедника «Шульган-Таш». Уфа: Гилем, 2005. 272 с.

- Флора и растительность Национального парка «Башкирия» (синтаксономия, антропогенная динамика, экологическое зонирование). Кол.авторов. Под ред. Б.М. Миркина. Уфа, Гилем. 2010. 512с.

- Алексеев В.А. Световой режим леса. Л.: Наука, 1975. 228 с.

- Rambo T.R., Muir P.S. Forest floor bryophytes of Pseudotsuga menziesii-Tsuga heterophylla stands in Oregon: influences of substrate and overstory// Bryologist. 1998. V.101, №1. P.116-130.

- Сочава В.Б., Семенова-Тян-Шанская А.М. Широколиственные леса//Растительность СССР: пояснительный текст к геоботанической карте. Т.1. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1956. с.365-440.

- Шестакова А.А. Состав и синузиальная структура мхов лесного пояса//Восточноевропейские леса: история в голоцене и современность: в 2 кн. Кн.1. М.: Наука, 2004. С.282-289.

- Улична К.О. Формы росту мохоподiбных Карпатського высокогiр'я//Украинский ботанический журнал. 1970. Т.27. №2. С. 189-196.

- Мартыненко В.Б. Синтаксономия лесов Южного Урала как теоретическая основа развития системы их охраны. Дисс….д-ра биол. наук. Уфа: Башгосуниверситет, 2009. 495 с.

- Martynenko V.B., Mirkin B.M., Muldashev A.A. Syntaxonomy of Southern Urals Forests as a Basis for the System of Their Protection//Russian Journal of Ecology, 2008, Vol. 39, № 7. P. 459-465

- Игнатов М.С., Игнатова Е.А. Флора мхов средней части европейской России. Том 1. Sphagnaceae-Hedwigiaceae. М.: КМК, 2003. С.1-608.

- Игнатов М.С., Игнатова Е.А. Флора мхов средней части европейской России. Том 2. Fontinalaceae-Amblystegiaceae. М.: КМК, 2004. С.609-944.

- Лазаренко А.С. Неморальный элемент бриофлоры советского Дальнего Востока//Советская ботаника. 1944. № 6. С.43-55.

- Мордвинов А.Н., Благовещенский И.В. Флора мохообразных Ульяновской области. Ульяновск, 1995. 88 с.

- Абрамова Л.И., Курнаев С.Ф. Мохообразные основных типов широколиственных лесов Тульских засек//Бюллетень МОИП. Отд. биол. 1977. Т.82, №1. С.110-116.

- Хмелев К.Ф., Попова Н.Н. Флора мохообразных бассейна Среднего Дона. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1988. 168 с.

- Писаренко О.Ю. Мохообразные как компонент растительного покрова Салаирского кряжа. Дисс. …канд. биол. наук. Новосибирск: Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, 1997. 174 с.

- Красная книга Республики Башкортостан: в 2 т. Т. 1. Растения и грибы/под ред. Б.М. Миркина. 2-е изд., доп. И переработ. Уфа, 2011. 384 с.