О форме перекрытий промысловых построек Шпицбергена

Автор: Державин В.Л., Колесников А.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Полярная археология

Статья в выпуске: 255, 2019 года.

Бесплатный доступ

Полученные при раскопках на Шпицбергене материалы по жилищным комплексам Шпицбергена позволили воссоздать макет поморского дома в натуральную величину в поселке Баренцбург. Но плохая сохранность верхних конструкций домов на поморских становищах, а также письменные свидетельства и рисунки исследователей XVIII-XIX вв. не позволяют считать эту реконструкцию достоверной. Напротив, комплекс источников (письменных, археологических, изобразительных) свидетельствует о том, что перекрытия промысловых построек на архипелаге были плоскими или с небольшим наклоном. А модель дома с двускатной крышей в Баренцбурге, напротив, скопирована с материковых жилых построек Поморья.

Шпицберген, промысловые жилища, становище, поморы, крыша, дом, комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/143168967

IDR: 143168967

Текст научной статьи О форме перекрытий промысловых построек Шпицбергена

Рис. 1. Макет «жилого дома поморов XVI в.» в пос. Баренцбург (Шпицберген). Реконструкция В. Ф. Старкова и др. Фото А. Б. Колесникова

Надо заметить, что постройка 1 на поселении Гравшен датируется, по данным дендрохронологии, XVI в. ( Старков , 1998. С. 49). Именно к этому времени, по мнению В. Ф. Старкова, относится хорошо сохранившаяся нижняя часть дома, которая и явилась основой для создания реконструкции. Впрочем, как он уточняет, «верхние части построек… не сохранились… поэтому судить об устройстве потолков, кровель… довольно трудно» ( Старков и др ., 2007. С. 78). Но в отчете за 1979 г., когда экспедиция исследовала становище Гравшен, о конструкции крыши автором не было сказано ни слова ( Старков , 1979). Он также ссылается на работу Б. М. Кейльхау, в которой якобы говорится о двускатной крыше дома на острове Эдж, но норвежский исследователь определенно пишет о плоской «почти без наклона», а не о двускатной, крыше ( Keilhau , 1831. S. 153).

Поэтому больше вопросов вызывает верхняя часть дома и, в частности, его перекрытие, которое, по мнению В. Ф. Старкова, представляло собой двускатную крышу под углом примерно 45º. Из всех построек лишь на Стаббэльве, как полагает исследователь, были прослежены остатки перекрытия из тонких жердей ( Старков и др. , 2007. С. 79). Однако в отчете сказано, что это были опоры полатей, а не элементы крыши ( Старков , 1981. С. 11).

Письменные источники

Содержавшиеся в них сведения в основном относятся к XVIII–XIX вв. Одно из ранних свидетельств о поморских постройках приводит англичанин Джон Бакстрем в описании своего путешествия к Шпицбергену в 1780 г., который он называет Гренландией, как повелось со времен В. Баренца, считавшего архипелаг продолжением Гренландии. Д. Бакстрем подробно описывает встречу с поморами в Магдалена-фьорде на 80º северной широты, в тексте приводится и описание русской промысловой избы. Одно его замечание касается высоты поморского дома: «…хижина состояла из двух больших комнат, площадью около тридцати квадратных футов, но так низко, что я прикоснулся к потолку в моей меховой шапке». Далее он уточняет, что по крыше можно даже ходить. Из этого становится ясно, что она была плоской или имела незначительный наклон ( Bacstrцm , 1818. P. 165).

Знаменитый и крайне наблюдательный английский мореплаватель Уил-лиам Скорсби-младший и его отец-китобой не раз бывали на Шпицбергене. В 1809 г. старший Скорсби посетил остров Эдж и обратил внимание на русскую постройку с плоской крышей и наваленными поверх нее камнями ( Scoresby , 1820. P. 142).

Через несколько лет (в 1828 и 1829 гг.) остров посетил и основательно обследовал норвежский натуралист Бальтасар Кейльхау, оставивший следующее описание: «Крупнейший из домов достигал в длину около 12 локтей, 8 локтей в ширину и 3–4 локтя в высоту. Крыша, покрытая толстым слоем земли и камнями, была почти без наклона . Примерно в локте над полом, состоявшим из голой земли, а теперь покрытым толстым слоем льда, были устроены нары, которые оставляли посередине лишь узкий проход. Множество окон было прорублено низко возле нар, но все стекла сейчас были вынуты. Большая красивая (русская) печь, сложенная из кирпича, занимала один угол этого помещения, а в другом висел небольшой шкаф , на котором мелом было написано по-русски: “23 июля 1825”». Вырезанная на стене надпись гласила: “на семь месяцев”, что, вероятно, указывало на продолжительность их здешнего пребывания» ( Keilhau , 1831. S. 153, 154).

Авторитетный знаток истории Шпицбергена английский альпинист и путешественник сэр Мартин Конвей дает описание русского дома шведской экспедицией 1861 г. под руководством О. Торелля на восточном берегу Вейде-фьорда: «Он стоял на восточном берегу удаленного Вейде залива, недалеко от бухты под названием Aldert Dirkses Bay , где участники шведской экспедиции видели его. Он стоял рядом с небольшим ручьем, что впадал… в море лагуны… Хижина была длиной 10 локтей (7 м), 4 локтя (3 м) шириной и не менее чем 3 локтя (2 м) высотой. Ее крыша была плоской». На деревянной скамейке шведы разобрали и дату – 1839 год ( Сonway , 1906. P. 253).

Интересные сведения о промыслах на Новой Земле можно найти у академика И. И. Лепехина в «Дневных записях»: «По прибытии на то место, где предстоит зимовка, первым делом сооружают дом, называемый становой избою в отличие от других одиночных изб (станков). На крышу дома настилается земля с утрамбованной глиной , которая должна сохранять тепло и не пропускать влагу.

Внутри земляной пол покрывается досками. Печь каменка (или кирпичная) или из глины (Новая Земля) топится по-черному, часто без кирпича и дымоволока» ( Лепехин , 1805. С. 144).

По принципу промысловых становищ Новой Земли была сооружена избушка П. К. Розмыслова († 1771), которая стояла при входе в Белушью губу. Это была двухчастная постройка, характерная для Шпицбергена и Новой Земли. «…Крыша, сделанная из бревен, положенных на стены избы и покрытых камнями, упала… Она состояла из сеней и комнаты. Та и другая квадратные. Первая со сторонами 12 футов, вторая – в 14 футов. В избе кирпичная печь» ( Житков , 1903. С. 59).

Таким образом, способ перекрытий промысловых построек на Шпицбергене и Новой Земле во многом близок и отличался лишь спецификой местных условий. Это плоские (порой с наклоном, но незначительным), придавленные камнями или утрамбованные глиной крыши.

Известно, что некоторые промышленники из разных волостей Русского Севера имели становища как на Шпицбергене (Грумант), так и на Новой Земле ( Визе , 1948). Но в археологическом отношении последняя (Матка) практически не изучена, хотя не приходится сомневаться в схожей организации звериных промыслов на обоих архипелагах со схожей ландшафтно-климатической средой.

Изобразительные источники

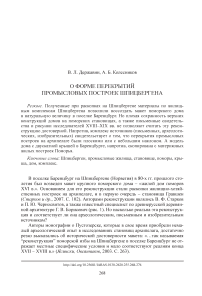

Для XIX в. мы располагаем несколькими зарисовками русских построек на Шпицбергене, которые дополняются письменными источниками. Самым ранним из них можно считать рисунок Б. Кейльхау, сделанный им на острове Эдж (Восточный Шпицберген) в 1827 г. при осмотре крупного становища XVIII в., устроенного на месте английской китобойной станции XVII в. Вот как норвежец комментирует увиденные на острове русские сооружения (рис. 2): «Оно состояло из двух отдельных жилых домов, каждый из которых имел множество пристроек. За исключением некоторых из них, все было сооружено из доброго строевого леса, так что эти дома сильно отличались от больших дощатых сараев, которыми русские пользовались на Западном Шпицбергене.

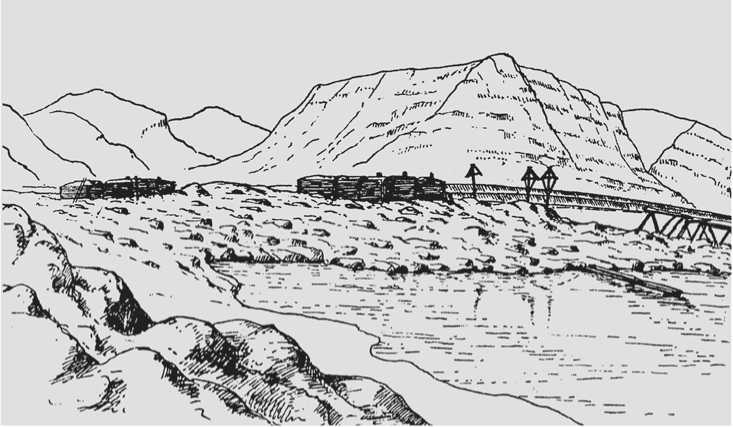

Жилищно-промысловые комплексы на острове Эдж, описанные Б. Кейльхау, находят прямые аналогии с промысловым домом, который видел Н. А. Э. Нор-деншельд у мыса Крестовый недалеко от устья Енисея во время плавания на «Веге» в 1875 г. (рис. 3).

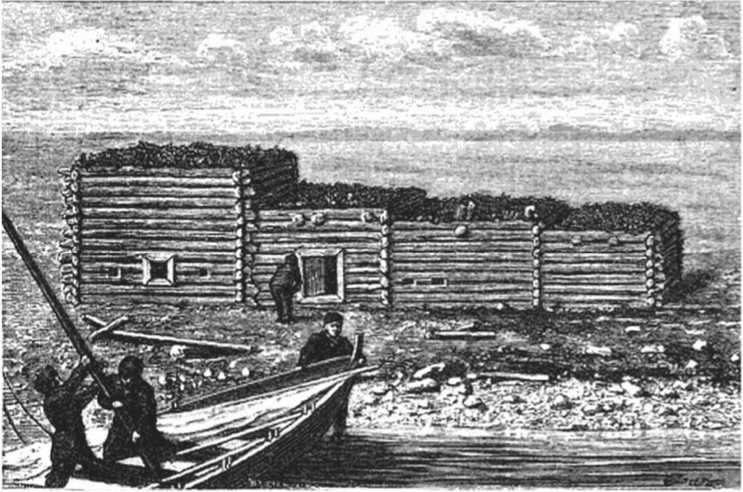

Британский яхтсмен и искатель приключений в полярных морях Джеймс Ламонт во время одного из своих путешествий на яхте «Диана» оставил рисунок заброшенного русского становища на острове Эдж. Изображение художника экспедиции Ламонта В. Ливсея (1859 г.) неоднократно комментировали исследователи, проявлявшие свой интерес к поморам Шпицбергена ( Lamont , 1876. P. 342). Центральное место на рисунке занимают три православных креста. На одном из них проставлена дата «1813», а надпись на основной поперечной перекладине: IИСУСЪ ХРИСТОСЪ СПАСИТЕЛЬ МIРА , т. е. крест явно не старообрядческий. В основании крестов, обложенных небольшими камнями,

Рис. 2. Поморское становище на острове Эдж (Шпицберген). Рисунок Б. М. Кейльхау. 1831 г.

Рис. 3. Промысловый дом в Крестовой губе (устье Енисея). Экспедиция Норденшельда Н. А. Э. 1875 г.

видны обнажившиеся погребения. Да и название рисунка достаточно красноречивое – «Шпицбергенское кладбище» (рис. 4).

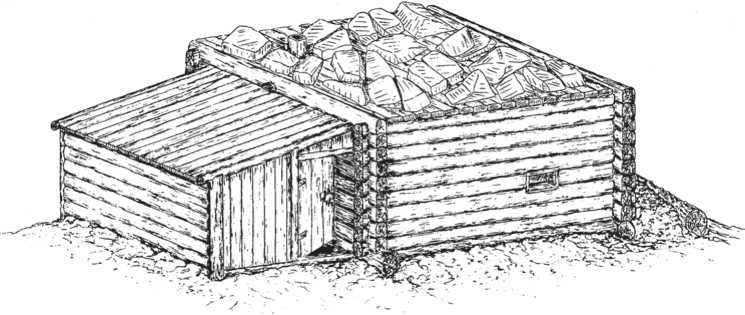

Промысловый дом (сени отсутствовали) был сложен не менее чем из восьми венцов и имел плоскую крышу с наваленными поверх нее камнями. Невысокая дверь, состоящая из трех сшитых досок, сорвана с петель. По рисунку видно, что становище покинуто обитателями уже не первый год. К тому же Ламонт предпринял свои плавания на Шпицберген в то время, когда русские промышленники окончательно оставили архипелаг.

Один из самых интересных рисунков русского становища, причем акварельный, сделан художником фон Юленом в 1861 г., когда он работал в составе шведской научной экспедиции под руководством О. Торелля. Поморский дом (также без сеней) располагался в Диркс-бухте в Вейде-фьорде (рис. 5). На относительно высокой террасе стоял рубленый дом, сложенный из десяти венцов, с плоской крышей и наваленными на нее камнями и землей. Рядом с постройкой видны следы каменных подкладок под нижний венец соседней двухчастной постройки, стоявшей в этом месте раньше и, видимо, разобранной.

Таким образом, все вышеперечисленные письменные и изобразительные источники определенно свидетельствуют о том, что на архипелаге Шпицберген (и на Новой Земле также) широкое распространение получили промысловые постройки с плоскими крышами.

На основании исследованного польской экспедицией промыслового жилища в становище Бьиорнбайенфлюене (залив Хорнсунн) археолог Ян Хохоровский реконструировал найденную постройку (рис. 6), которая представляла собой двухчастный дом: собственно теплое срубное помещение с кирпичной печкой и сени каркасно-столбовой конструкции. Крыша сеней имела небольшой наклон и была перекрыта досками. Верх сруба (теплое помещение), состоявшего из десяти венцов, был плоским и перекрыт также досками, поверх которых лежали камни ( Chochorowski , 1999. Fig. 26).

Используя археологические и графические источники, польский ученый воссоздал, на наш взгляд, вполне близкую к реальности реконструкцию промысловой постройки. Поморам не было необходимости прибегать к возведению двускатных крыш. Во-первых, в конструктивном отношении они сложнее и для них требуется больше строительного материала, а во-вторых, увеличивается кубатура обогрева помещения, что требует дополнительного расхода дров.

А что касается макета поморского дома в Баренцбурге с двускатной крышей, то, скорее всего, он скопирован с жилых построек Поморья и, в частности, домов, выставленных в музее под открытым небом в Малых Карелах под Архангельском.

Рис. 4. Становище на острове Эдж (Шпицберген). Худ. Ливсей. Экспедиция Джеймса Ламонта 1859 г.

Рис. 5. Поморский дом в Дирксбухте (Шпицберген). Экспедиция Норденшельда Н. А. Э. 1861 г.

Рис. 6. Промысловый дом становища Бьиорнбайенфлюене в заливе Хорнсунн (Шпицберген). Реконструкция Я. Хохоровского

Список литературы О форме перекрытий промысловых построек Шпицбергена

- Визе В. Ю., 1948. Русские полярные мореходы из промышленных, торговых и служилых людей XVII-XIX вв.: биографический словарь. М.; Л.: Главсевморпуть. 72 с.

- Житков Б. М., 1903. Новая Земля. М.: Унив. тип. 89 с.

- Лепехин И. И., 1805. Дневные записи. Ч. IV. СПб.: Имп. Акад. наук. 404 с.

- Старков В. Л., Красильщиков А. А., Бузни Е. Н., 2007. Музей «Помор». М.: Научный мир. 102 с.

- Старков В. Ф., 1998. Очерки истории освоения Арктики. Т. I: Шпицберген. М.: Научный мир. 96 с.

- Старков В. Ф., 1979. Отчет об археологических исследованиях на архипелаге Шпицберген в 1979 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 8379. С. 7-10.

- Старков В. Ф., 1981. Отчет за 1981 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 8229. С. 11.

- Старков В. Ф., Державин В. Л., Захаров В. Г., 2007. Материальная культура русских поморов. Т. III: Жилищно-хозяйственные комплексы. М.: Научный мир. 152 c.

- Ясински М. Э., Овсянников О. В., 2003. Пустозерск. Русский город в Арктике. СПб.: Петербургское востоковедение. 400 c.

- Bacström J., 1818. Account of a voyage to Spitsbergen in the year 1780. London. 618 p.

- Chochorowski J., 1999. Problems of the dendrochronology of Russian hunting stations of Spitsbergen. Krakow: Oficyna Cracovia. 102 р.

- Conway M., 1906. No Man’s Land. Cambridge: The University Press. 378 p.

- Keilhau B. M., 1831. Reise i Öst-og Vest-Finmarken: samt til Beeren-Eiland og Spitsbergen: i Aarene 1827 og 1828. Christiania: Trykt hos Johan Krohn. 247 s.

- Lamont J., 1876. Yaghting In The Arctic Seas. London: Chatto and Windus, Piccadily. 387 p.

- Scoresby W., 1820. An account of the Arctic regions, with a history and description of the northern whale-fishery. Illustrade by twenty-four engravings. in two volumes. Vol. I. Еdinburgh; London: Printed for Archibald Constable and Co. 618 p.