О формировании водного стока на осваиваемых территориях

Автор: Гаев А.Я., Бикитеев В.Э., Куделина И.В., Леонтьева Т.В., Кременцова Л.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Гидрогеология

Статья в выпуске: 2 (23), 2014 года.

Бесплатный доступ

Тенденция повсеместного истребления лесных насаждений, особенно в лесостепных и степных районах, включая Оренбуржье, ведет к истощению водных ресурсов по причине резкого роста неравномерности стока. Одновременно усиливаются негативные геодинамические процессы, приводящие к затоплению и подтоплению обширных территорий. Для снижения интенсивности негативных геодинамических процессов и борьбы с их катастрофическими последствиями рекомендуется приступить к широкомасштабным лесонасаждениям и регулированию стока путем обоснованного гидротехнического строительства с соответствующим комплексом водоохранных мероприятий.

Негативные геодинамические процессы, вырубка лесов, водный сток

Короткий адрес: https://sciup.org/147200902

IDR: 147200902 | УДК: 502.51:556.3(470.5)

Текст научной статьи О формировании водного стока на осваиваемых территориях

Исследования выполнены на примере Оренбургской области, которая в гидрогеологическом отношении приурочена в западной своей части к Волго-Камскому артезианскому бассейну, на востоке – к Уральской гидрогеологической складчатой области. На западе территории есть нефтегазовые месторождения в пределах таких геологических структур, как ВолгоУральская антеклиза и северное обрамление Прикаспийской синеклизы. В пределах южной части Уральской гидрогеологической складчатой области развитие экономики связано с разработкой месторождений твердых полезных ископаемых: медно-колчеданных, золоторудных, силикатного никеля, каменного и бурого угля, строительных материалов и прочее. Освоение территории Оренбуржья сопровож- дается вырубкой лесов с уменьшением лесистости, увеличением количества нарушенных земель, отвалов горных пород и некондиционных руд. Освоение территории такого рода ведет к усилению негативных геодинамических процессов: разрушительной деятельности поверхностных водотоков, уплотнению грунтов зоны аэрации с уменьшением их пористости и водонасыщенности и, как следствие, вызывает изменение водного баланса территории.

Среднегодовое за многолетие количество осадков в Оренбуржье в 2÷3 раза уступает величине испаряемости. Сумма осадков в г. Оренбурге изменяется от 464 (2001) до 332 мм (2002). Выявлены месяцы с самым большим количеством осадков (61 мм в июне) и самым маленьким

(13,1 мм в августе), рассчитанными по средним многолетним значениям.

За последнее столетие резко возросло количество аварий и катастрофических ситуаций, связанных с водным стоком, загрязнением и истощением природных вод [11]. Достаточно упомянуть катастрофические наводнения на Дальнем Востоке и в Крымске. Резкое увеличение рисков таких событий обусловлено исключительно техногенными геологическими процессами в связи с нарастающими негативными геодинамическими процессами из-за нерационального природопользования. В качестве примера приведем бассейн р. Урал в пределах Оренбургской области, где за последние полвека участились наводнения с затоплением и подтоплением обширных территорий. Несмотря на то, что среднегодовое за многолетие количество осадков в 2–3 раза уступает величине испаряемости, в последние десятилетия участились разрушительные наводнения, подтопления застроенных территорий, широкие масштабы получили процессы эрозии, оврагообразования, загрязнения и истощения природных вод. По данным государственного контроля, большинство водозаборов подземных вод и все водоемы области не отвечают требованиям санитарных норм. Учитывая, что качество подземных вод значительно выше, чем в поверхностных водоемах, еще в советский период было принято решение о хозяйственно-питьевом водоснабжении за счет подземных водоисточников.

Тем не менее и сегодня хозяйственнопитьевое водоснабжение в некоторых районах области, например, в пос. Первомайский Оренбургского района и Энергетик Новоорского района, г. Ясном производится за счет поверхностных вод, в значительной степени загрязненных и для питья не пригодных. Это касается и Ириклинского водохранилища на Урале, аккумулирующего более 3 км3 воды. Три четверти объемов этой воды (80 м3/с) направляется на охлаждение агрегатов Ириклинской ГРЭС и около 9 тыс.м3/сут тратится на водоснабжение пос. Энергетик и самой ГРЭС. Вода предварительно осветляется с использованием соединений серно-кислого алюминия и хлорируется. После подготовки в воде синтезируются вредные хлорорганические и ферросоединения, выпадающие в осадок на внутренних стенках водоводов, эксплуатируемых более 40 лет. Они засоряют и внутренние органы людей, обусловливая высокую заболеваемость населения.

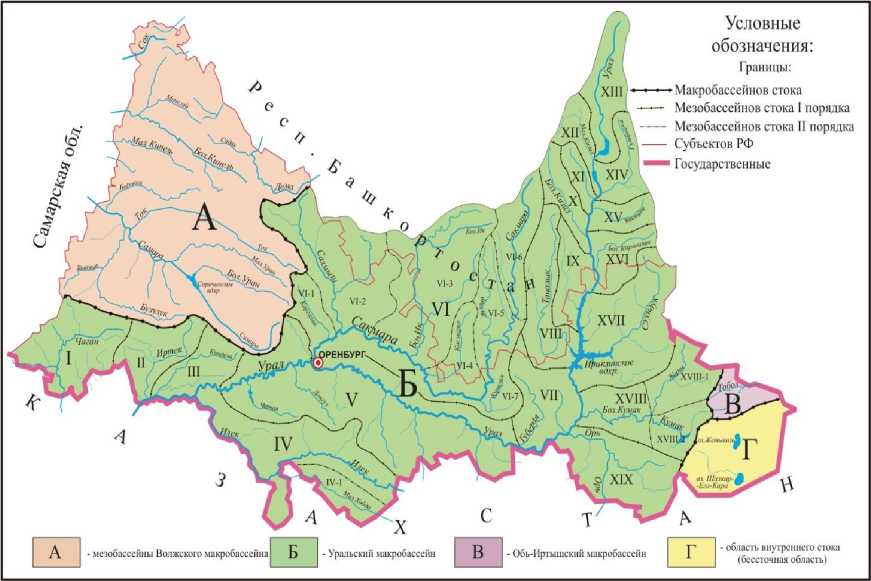

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения области на 88,8 % производится за счет пресных подземных вод преимущественно аллювиального водоносного горизонта [5,6]. По площади территории в области доминирует бассейн р. Урал, а северо-запад области приурочен к Волжскому бассейну (рисунок). На крайнем востоке расположен небольшой по площади участок бассейна р. Тобол и небольшая область внутреннего стока с озерами Шелкар-Ега-Кара, Жетыколь и др. Физико-географические и гидрологогидрогеологические условия формирования природных вод области исключительно сложные.

В равнинной, платформенной части области мощность и объемы аллювиальных отложений, содержащих пресную воду, значительно больше, чем в горноскладчатых районах, где распространены трещинные воды зоны коры выветривания, трещинно-жильные воды в зонах тектонических нарушений и трещиннокарстовые воды.

Техногенное воздействие на природные воды оказывают различные предприятия: промышленные, горнодобывающие, сельскохозяйственные, энергетические, гидротехнические, транспортные, а также селитебные, или бытовые, и военные источники. На формирование химического состава вод влияют процессы растворения гипсово-соленосных отложений, выноса на поверхность глубинных флюидов, ореолы рассеяния от неразрабатываемых полезных ископаемых и некондиционные воды и рассолы [1]. Вокруг определенных источников загрязнения вод формируются ареалы и потоки рассеяния определенных загрязняющих веществ. С ростом степени урбанизации территории среди загрязняющих водоемы и водозаборы веществ возрастает роль супертехнофильных элементов. При анализе материалов по вод- ному стоку и качеству воды в ретроспективном плане хотя бы на протяжении 5060 лет четко просматриваются такие тенденции, как увеличение неравномерности стока, ухудшение качества воды в

Бассейны стока Оренбургской области. А – мезобассейны Волжского макробассейна. Б -Уральский макробассейн стока. В – Тобольский мезобассейн стока. Г – область внутреннего стока (бессточная область). Мезобассейны Уральского макробассейна стока первого порядка: I – Чаганский; II – Иртекский; III – Кинделинский; IV – Илекский (мезобассейн второго порядка IV-1 – Малохобдинский); V – микро- и мезобассейны стока временных и пересыхающих водотоков; VI – Сакмарский (мезобассейны второго порядка: VI-1 – Каргал-кинский; VI-2 – Салмышский; VI-3 – Большеикский; VI-4 – Касмаркский; VI-5 – Зилаирский; VI-6 – Баракальский; VI-7 – Крепостнозилаирский; VI-8 – Верхнесакмарский; VI-9 – Кура-ганский); VII – Губерлинский; VIII – Таналыкский; IX – Уртазымский; X – Большекизиль-ский; XI – Янгельский; XII – Малокизильский; XIII – Верхнеуральский; XIV – Гумбейский; XV – Зингейский; XVI – Большекараганский; XVII – Суундукский; XVIII – Большекумакский (мезобассейны второго порядка: XVIII-1 – Жарлыкский; XVIII-2 - Кумакский); XIX – Орьский

водоемах и водозаборах, исчезновение рыбных ресурсов в водоемах. Особенно резко возросла степень заиления водоемов и активизировались негативные гео-динамические процессы. Причины этих явлений связаны с распашкой речных пойм, что в довоенной истории считалось недопустимым. Это началось в период войны, когда стоял вопрос о жизни и смерти наших народов. Все силы были направлены на выживание и победу. Но практика распашки пойменных земель сохранилась и сегодня, что служит одной из причин усиления негативных геоди-намических процессов. Еще одна причина – строительство временных плотин на реках для организации водопоя скота в летний период. Эти многочисленные мелкие плотины в паводок размываются, и водоемы интенсивно заиляются. С освоением пойм начали вырубать пойменные и не только пойменные леса. О связи леса и воды писали еще П.И. Рычков, С.Т. Аксаков, профессор Казанского университета Эверсман и др. [14]. По свидетельству П.И. Рычкова, экспедиция И.К. Кирилова сплавлялась по р. Урал от современного Верхнеуральска к современному Орску, который она и основала как Оренбург 1 в 1736 г., на пароходах. По свидетельству П.И. Рычкова, пароходы ходили по Уралу, пока не пострадали леса по его берегам.

Очевидно, что от устойчивости водного режима в степных и лесостепных районах зависит урожайность посевных площадей, а сама устойчивость жизни зависит от лесистости территории, которая в последние десятилетия резко уменьшается, что стимулирует негативные геодина-мические процессы. Эта связь была понятна правительству СССР и в тяжелый послевоенный период. Несмотря на все трудности, в 1949 г. начались широкомасштабные посадки лесов и была создана лесополоса гора Вишневая – Каспийское море. Эти работы позитивно отразились на гидрогеологических условиях территории, водном стоке, качестве воды и продуктивности водоемов.

Аналогичные геодинамические процессы характерны и для таежных районов нашей страны, где на больших территориях идет вырубка лесов.

Так, еще современники Петра I И.Т. Посошков (1652–1726) и В.Н. Татищев (1686–1750) в своих работах подчеркнули необходимость охраны и рационального использования лесных ресурсов [9]. Изучению лесов и природных вод России в XVIII в. посвящены работы П.И. Рычкова и участников академических экспедиций (под руководством Палласа, Лепехина и др.). Основы научного знания о связи леса и воды заложил М.В. Ломоносов (1711– 1765) в своей записке «Мнение о учреждении государственной коллегии» (1760). Эта тема продолжала разрабатываться экспедициями, возглавляемыми К.Э. фон Бэром и П.И. Кёппенем, в губер- нии Верхнего Поволжья в 1837–1840 гг. [9]. Они указали, что истощение родников и обмеление Волги связано с истреблением лесов. Актуальность вопроса, поднятого предшествующими исследователями, о связи водного стока с залесенностью территории в настоящее время значительно возросла в связи с участившимися случаями затопления и подтопления обширных территорий и усилением негативных динамических процессов. Так, К.Д. Мухамедшин с коллегами отмечают рост неравномерности водного стока в бассейне Верхней Волги в связи с массовой вырубкой лесов [10]. Ту же мысль развивает Н.К. Кожевникова, доказывая, что на формирование паводка влияет состояние лесной растительности [8]. После вырубки лесов паводки исключительно активизируются и восстанавливаются до естественного состояния только через 15–30 лет, как и вырубленные леса, но их частота возрастает. Этот процесс проявляется в общепланетарном масштабе, поскольку планета ежегодно теряет не менее одного миллиона гектаров лесов. Суть этих процессов чисто гидрогеологическая. При вырубке лесов резко уменьшается скважность пород в зоне аэрации из-за отмирания и деградации корневой системы растений, проникающей на 10 м и более в глубь земли. С уменьшением скважности резко падает объем коллекторов не только в зоне аэрации, но и в гидродинамических зонах сезонного колебания и постоянного горизонтального стока. В результате существенно уменьшается подземная составляющая водного стока территории. Изменяется водный баланс территории, основную роль приобретает поверхностный сток, интенсивность которого возрастает в разы, а временной период водного стока резко сокращается. Водные потоки приобретают исключительную разрушительную силу. Резко возрастают негативные геодинамические процессы, что наблюдается в настоящее время не только в бассейне р. Урал, на Дальнем Востоке, но и на Северном Кавказе, например, в г. Крымске. Такого рода процессы становят- ся тенденцией современного природопользования.

Еще одним примером сельскохозяйственного освоения земель, ранее покрытых лесами, служат районы Алтая в Западной Сибири, в частности бассейн р. Алей [13]. По официальным данным 2000–2007 гг., в сельскохозяйственный оборот включено до 77 % земель и свыше половины из них распаханы. Существует прямая связь речного стока с распаханно-стью территории, и нельзя не отметить, что изменение его, прежде всего связано, с подземной составляющей водного стока.

В настоящее время в условиях интенсификации негативных геодинамических процессов делаются попытки чистить русла рек, укреплять берега, строить защитные дамбы при наводнениях, разводить рыбу в загрязненных водоемах и пр. Прежде чем принимать ответственные решения, требующие больших финансовых затрат, необходимо усвоить простую истину, которую высказал еще Гиппократ. Он отметил, что любую болезнь можно излечить только в том случае, если будет выявлена и устранена основная причина, ее вызывающая.

Основными причинами наводнения, затопления и подтопления обширных территорий служат негативные геодинамиче-ские процессы, связанные с изменением структуры грунтов в зоне активного водообмена. Негативные процессы имели место и в естественной природной обстановке, но особенно усилились при вмешательстве человека в природный комплекс. Это ощущается во всех регионах нашей страны. Ведущим фактором этих негативных процессов является уничтожение лесных насаждений на осваиваемых территориях и резкое снижение общей лесистости, особенно в лесостепных и степных районах. Там, где есть лесные насаждения, процессы деградации грунтов в зоне активного водообмена практически отсутствуют и водный баланс территории сохраняется почти стабильным. Доля инфильтрационных подземных вод возрастает, по сравнению с нарушенными тер- риториями, в разы, и резко уменьшается доля кратковременного, разрушительного поверхностного стока. Лесополоса гора Вишневая – Каспийское море ныне запущена и нуждается в реконструкции. Но и сегодня она еще служит людям, сдерживая нарастающую деградацию грунтов в зоне активного водообмена и гидросферы региона.

Необходимо на федеральном уровне вернуться к широкомасштабным лесопосадкам по долинам крупных рек, расстаться с порочной практикой распашки земель в поймах. Мероприятия по снижению интенсивности негативных геодина-мических процессов должны носить планомерный и комплексный характер. Наряду с широкомасштабными лесопосадками, прежде всего в поймах рек, оврагах и неудобьях, необходимо приступить к строительству малых плотин по проектам малой энергетики. Надо вспомнить, что до революции только в Оренбургской губернии существовало более двух тысяч малых плотин, добротно и профессионально построенных российскими гидротехниками. При комплексных мероприятиях, включающих лесопосадки и гидротехническое строительство, можно тратить средства на очистку речных русел и укрепление берегов. В противном случае эти работы необходимо будет возобновлять каждые 2–3 года, и каждый раз начинать все с начала, поскольку негативные геодинамические процессы сведут их к нулю. Поэтому очевидна целесообразность траты денег и огромных усилий на расчистку русел рек только в комплексе с широкомасштабными лесопосадками, с новым подходом к землеустройству, с ликвидацией распашки земель в поймах и продуманным профессиональным гидротехническим строительством, с полным запретом создания временных плотин для водопоя скота и пр. Основная стратегия природопользования должна быть направлена на снижение интенсивности негативных геодинамических процессов.

Одновременно необходимо ревизовать состояние экосистемы на всех осваивае- мых территориях. Опасность заключается в том, что в регионах появилось огромное количество источников загрязнения природных вод и окружающей среды. Кроме того, на большом количестве нарушенных площадей формируются некондиционные природные воды. Следует ревизовать все гидротехнические сооружения, не только существующие сегодня, но и существовавшие. На освоенных территориях имеются десятки тысяч горных выработок, глубоких скважин, которые не эксплуатируются и не ликвидированы должным образом. Они, как правило, влияют на формирование подземных и поверхностных вод путем перетоков более глубоких флюидов к поверхности земли. Нельзя не отметить, что сегодня существует немало прудов, размываемых в паводки и половодья. Они регулярно намываются на летний период для водопоя скота и размываются весной, заиляя речные бассейны. Пока не будет прекращена эта порочная практика и плотины не будут строиться по профессиональным гидротехническим проектам, процессы заиления речной сети будут усиливаться.

Далеко не все источники загрязнения, к сожалению, можно ликвидировать. Есть немало объектов, жизненно необходимых народному хозяйству, но технологии на этих объектах нуждаются в существенном совершенствовании. Среди отечественных руководителей стала модной покупка за рубежом технологий очистки воды, в основе которых лежат российские разработки геохимических барьеров одного из корифеев отечественной геохимии – Александра Ильича Перельмана [12]. В развитие идей Перельмана в Оренбургском госуниверситете с участием лауреата Государственной премии профессора В.Д. Бабушкина [1] разработаны технологии комплексных гидродинамических и геохимических барьеров [3–5]. Широкое применение барьерных технологий на водоемах и водозаборах должно стать одним из важнейших мероприятий по предотвращению загрязнения водных ресурсов. Во многих странах оно уже привлекло внимание специалистов и внедрено в комплекс геологоразведочных работ, все шире используется в конкретных проектах.

Таким образом, в комплекс мероприятий по водо- и природопользованию необходимо включить:

-

1. Обширные лесопосадки, которые должны постоянно расширяться и к концу ХХI столетия достигнуть 10 % площади лесостепных и степных районов страны, уровня середины ХVIII в.

-

2. Ревизии состояния экосистемы территорий с оценкой гидротехнических и горно-геологических объектов.

-

3. Системы защиты водоемов и водозаборов от загрязнения на основе применения барьерных технологий.

-

4. Создание единой системы мониторинга.

Список литературы О формировании водного стока на осваиваемых территориях

- Бабушкин В.Д., Гаев А.Я., Гацков В.Г. и др. Научно-методические основы защиты от загрязнения водозаборов хозяйственно-питьевого назначения/Перм. гос. ун-т. Пермь, 2003. 264 с.

- Гаев А.Я., Алферов И.Н., Лихненко Е.В., Локоткова Н.С. Пат. № 47914 РФ. Установка совмещенного вертикального и горизонтального дренажа при локализации загрязненных флюидов/Заявлено 30.05.2005. Опубликовано 10.09.05. Бюл. №. 25.

- Гаев А.Я., Алферов И.Н., Лихненко Е.В., Локоткова Н.С. Пат. № 55382 РФ. Устройство барьерного типа перед водозабором подземных вод/Заявлено 17.11.2005. Опубликовано 10.08.06. Бюл. №. 22.

- Гаев А.Я. Кузнецова Е.В., Алферов И.Н., Фоминых А.А., Почечун В.А. Пат. № 2289658 РФ. Способ локализации загрязнений при эксплуатации водозаборов хозяйственно-питьевого назначения/Заявлено 11.10.2004. Опубликовано 20.12.06. Бюл. №35.

- Информационные бюллетени о состоянии геологической среды на территории Оренбургской области в 1997-2010 гг. Оренбург: ОАО «Вотемиро», 1997-2010.

- Информационные бюллетени. О состоянии поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений на территории Оренбургской области/Правительство Оренбургской обл. Оренбург, 2008-2011.

- Клейменова И.Е., Беликова Н.Г., Гаев А.Я. Пат. 66702 РФ. Система для очистки загрязненного нефтью или нефтепродуктом грунта/Заявлено 02.05.2007. Опубликовано 27.09.07. Бюл. № 27.

- Кожевникова Н.К. Водный режим горных лесных бассейнов в период циклонической активности//Вестник Краснодарского ГАУ. 2008. № 6. С. 70-79.

- Лоскутова М.В. «Влияние лесов на обмеление рек есть только недоказанная гипотеза»: прикладная наука и государственная политика по управлению лесным хозяйством Российской империи второй четверти XIX века//Историко-биологические исследования. 2012. Т. 4, № 1. С. 9-39

- Мухамедшин К.Д. Влияние сплошных концентрированных рубок на водоохран-но-защитные функции лесов Ветлуж-ско-Унженской равнины//Лесной вестник. 2003. № 3. С. 85-93.

- Осипов В.И. Опасные природные процессы -стратегические риски России//Бюл. Комиссии по изучению четвертичного периода. М.: ГЕОС, 2008. № 68. С. 5-9.

- Перельман А.И. Геохимия. М.: Высшая школа, 1989. 528 с.

- Стоящева Н.В. Лесные насаждения как фактор устойчивого речного стока в бассейне реки Алей//Изв. Самар. науч. центра РАН. 2010. Т. 12, № 1(3). С. 897-900.

- Чибилев А.А. Бассейн Урала: история, география, экология/УрО РАН. Екатеринбург, 2008. 312 с.