О функциональном назначении одной из категорий фатьяновско-балановской глиняной посуды

Автор: Волкова Е.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования керамики

Статья в выпуске: 256, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена выяснению функционального назначения мисок у фатьяновского и балановского населения Верхнего и Среднего Поволжья. Опираясь на полученные ранее данные о единстве фатьяновско-балановской культурной общности, автор проводит совместное изучение керамических комплексов этого близкородственного населения. Из 40 известных мисок специальному анализу форм и орнамента подверглись 36 экземпляров, происходящих из 49 фатьяновских и двух балановских могильников. Автор приходит к выводу, что миски использовались не только для потребления пищи, но и как крышки для горшков и «амфор». Особое внимание уделено мискам с отверстиями или ручками-налепами с отверстиями. Экспериментальным путем был выявлен наиболее надежный вариант крепления миски к горшку с помощью шнура. В результате проверки разных вариантов использования конструкции «горшок + миска» был выбран наиболее вероятный способ. В этой конструкции миска могла использоваться в качестве дозатора при сливании жидкости из горшка. Учитывая широкое развитие скотоводства у этого населения, такой жидкостью могла быть молочная сыворотка.

Бронзовый век, фатьяновская и балановская культуры, керамика, миски, форма, орнамент, эксперимент

Короткий адрес: https://sciup.org/143168998

IDR: 143168998

Текст научной статьи О функциональном назначении одной из категорий фатьяновско-балановской глиняной посуды

Фатьяновские и балановские скотоводческие племена пришли на территорию Верхнего и Среднего Поволжья в эпоху бронзы. Вопрос о культурной принадлежности памятников на этих близких территориях долгое время оставался спорным: одни исследователи их относили к фатьяновской культуре, другие – к балановской. Опираясь на полученные мною ранее данные о единстве фатья-новско-балановской культурной общности (Волкова, 1996), считаю возможным совместное изучение керамических комплексов этих культур. Гончарные традиции фатьяновского и балановского населения очень близки, но фатьяновские http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.256.363-375

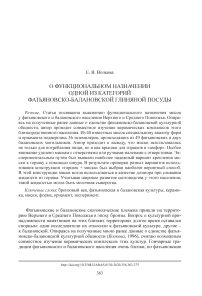

Рис. 1. Категории форм сосудов фатьяновско-балановского населения

1 – горшок; 2 – «амфора»; 3 – кубок; 4, 5 – миски традиции более разнообразны, а балановские практически монолитны (Волкова, 1996). Это свидетельствует о более замкнутом бытовании балановских племен.

Фатьяновское и балановское население использовало в хозяйстве четыре функционально разные категории форм глиняной посуды: горшки с выделенной шеей, амфоровидные сосуды, миски и кубки (рис. 1). Причем последние отсутствовали у балановцев. Наиболее массовыми были горшки (примерно 74 % всей посуды), реже встречались «амфоры» (около 19 %), а миски (4,6 %) и кубки (3 %) являлись наименее распространенной категорией форм у данного населения. Исследуемая выборка (837 сосудов) включает только материалы из погребений. Поселенческая керамика в данной работе не учитывалась, поскольку на поселениях практически нет ни мисок, ни кубков. Наиболее очевидна функция кубков: это сосуды для питья. Об этом говорят их форма и размеры. Выделяются три размерные группы кубков: малые (0,1 л), средние (0,2–0,3 л)

и большие (0,4–0,6 л). Горшки могли использоваться как для приготовления пищи (на горшках часто встречаются следы нагара), так и для ее хранения (крупные сосуды). Крупные «амфоры», вероятно, служили для хранения пищи или какой-либо жидкости, а маленькие «амфоры» могли использоваться для приготовления пищи (рис. 1: 2 ). Возможно, небольшие горшки и «амфоры» использовались для потребления пищи. Казалось бы естественным предположить, что миски также служили для приема пищи. Но они имеют одну загадку: у некоторых из них (35 % всех мисок) есть либо специально сделанные отверстия в верхней части, либо в той же верхней части прилеплена небольшая ручка с двумя вертикальными отверстиями. Причем такие ручки или просто отверстия встречаются у мисок разного размера.

Небольшой историографический обзор . Отмеченные особенности этих сосудов уже привлекали внимание исследователей. Само название «миски» для этой своеобразной категории форм, включающей блюдца, тарелки, чаши и собственно миски, ввела О. С. Гадзяцкая ( Гадзяцкая , 1976. С. 36). До этого такие формы называли или «чашевидные сосуды» ( Городцов , 1915. С. 161; Крайнов , 1972. С. 103–105), или «чашки» ( Бадер , 1963. С. 196). Почти все эти исследователи выделяли миски с ручками или отверстиями. О. С. Гадзяцкая, обратив внимание на такие миски, предположила, что «в эти отверстия вдевали шнурок, при помощи которого сосуд к чему-то прикрепляли» ( Гадзяцкая , 1976. С. 37). Подобную же гипотезу высказала специалист по трипольской керамике Е. Г. Старкова. Работая со старой коллекцией керамики поселения Кринички, она обнаружила там 23 миски усеченно-конической формы с диаметром венчика от 6,4 до 24 см и высотой от 2,6 до 9 см. Одна из мисок с диаметром венчика 11 см имела отверстие в верхней части (0,5 см от края), сделанное в еще не высохшем сосуде. Она предположила, что эту миску использовали в качестве крышки для амфоры, а отверстие сделано для ее привязывания к венчику амфоры. Далее она сделала, на мой взгляд, совершенно справедливый вывод о том, что некоторые другие миски, не имеющие отверстий, также могли выполнять и функцию крышек для амфор, т. е. они имели двойную функцию ( Старкова , 2012. С. 6, 7). Еще одна трипольская миска с отверстием в верхней части была найдена на Немировском городище ( Смирнова и др ., 2018. С. 91. Рис. 77).

По наблюдениям Д. А. Крайнова, миски разных форм, имеющие ручки-на-лепы с отверстиями, встречаются в виде единичных экземпляров в различных культурах боевых топоров и шнуровой керамики: в культуре одиночных погребений в Дании ( Glob , 1945. С. 83. P. 47; С. 86. P. 50), в польских памятниках культуры шаровидных амфор ( Wislański , 1964. С. 87. P. 4), в культуре шнуровой керамики на территории Германии ( Крайнов , 1972. С. 105).

Поскольку вопрос о функциональном назначении и сфере использования фатьяновских и балановских мисок остается открытым, в данной работе делается попытка его решить.

Источники. В 49 фатьяновских и двух балановских могильниках были найдены 40 мисок. Из них 36 экземпляров (90 %) сохранили свою форму, пригодную для анализа. Миски встречаются почти исключительно в детских (40,5 %) и мужских погребениях (40,5 %). Известна только одна миска, происходящая из женского погребения (Волосово-Даниловский могильник, погр. № 1), но форма ее сильно нарушена и непригодна для изучения. Одна миска найдена в коллективном погребении (Николо-Перевоз I), но не ясно, кому из погребенных ее поставили, и 5 мисок обнаружены в погребениях с неопределенным полом и возрастом покойных. Объем и форма большей части мисок (26 экземпляров – 70 %) анализировались по графическим изображениям, полученным автором статьи по фронтальным фотографиям сосудов, и небольшая часть мисок (10 экз. – 30 %) – по рисункам, приведенным в соответствующих Сводах археологических памятников (Крайнов, 1963, 1964; Гадзяцкая, 1976; Крайнов, Гадзяцкая, 1987). Форма всех мисок изучалась по методике А. А. Бобринского и Ю. Б. Цет-лина (Цетлин, 2018).

Размеры мисок . По своему размеру миски представлены в основном малыми формами – блюдцами или чашечками. 22 миски (61,1 %) имеют объем от 0,1 до 0,3 литра, 10 мисок (27,8 %) среднего размера объемом от 0,4 до 1 литра и 4 больших миски (11,1 %) объемом от 1 до 6 литров. Во всех случаях внутренний объем мисок определялся с помощью специальной компьютерной программы, разработанной В. В. Волковым. Малые миски в основном встречены в детских погребениях (13 экз. – 72 %), но есть и в мужских погребениях (5 экз. – 28 %). Средние по объему миски происходят главным образом из мужских погребений (7 экз. – 73 %) и реже встречаются в детских (2 экз. – 22 %). Большие миски найдены только в мужских погребениях. Интересно, что в мужском погребении № 41 Волосово-Даниловского могильника найдено две миски: малая и большая. В группе малых мисок 6 экз. из 22 (или 27,3 %) имеют отверстия или ручки. Среди мисок среднего размера доля таких форм существенно выше – 6 мисок из 10, т. е. 60 %. Две из четырех крупных мисок (50 %) снабжены ручками-налепами, имеющими отверстия. Этот простой подсчет позволяет увидеть, что ручки или отверстия более характерны для средних и больших по объему сосудов.

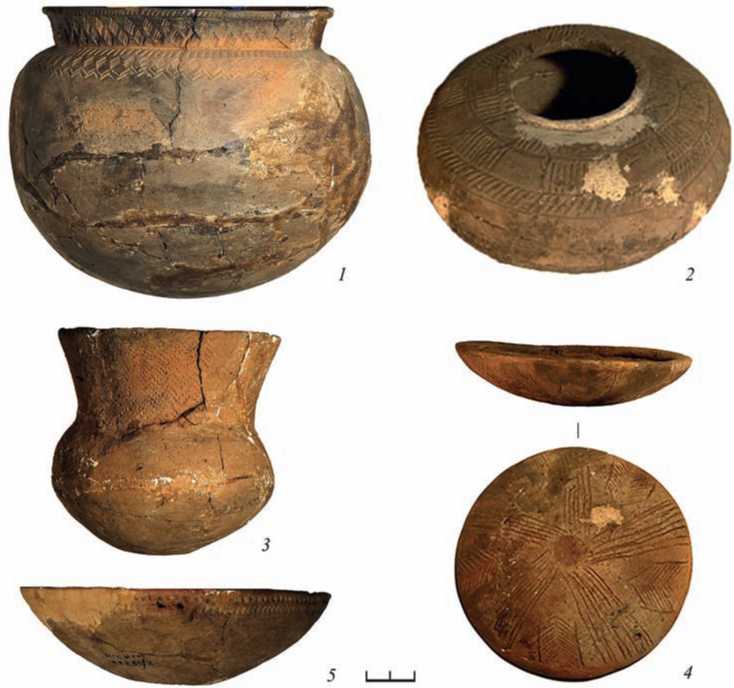

Общая пропорциональность и естественная структура мисок . Общая пропорциональность (ОПП) мисок рассчитывалась как отношение высоты сосуда к его наибольшему диаметру. Полученные данные приведены в табл. 1.

Таблица 1. Распределение всех мисок по общей пропорциональности, количество сосудов и %

|

Качества ОПП |

Диапазон |

Ступень |

Кол-во |

% |

|

III. Низкая ОПП |

0,2103–0,2301 |

19 |

1 |

2,8 |

|

0,2302–0,2500 |

20 |

2 |

5,6 |

|

|

0,2501–0,2737 |

21 |

2 |

5,6 |

|

|

0,2738–0,2973 |

22 |

2 |

5,6 |

|

|

0,2974–0,3254 |

23 |

9 |

25,0 |

|

|

0,3255–0,3534 |

24 |

6 |

16,7 |

|

|

IV. Средняя/Низкая ОПП |

0,3535–0,3869 |

25 |

10 |

27,8 |

|

0,3870–0,4203 |

26 |

2 |

5,6 |

|

|

0,4204–0,4602 |

27 |

2 |

5,6 |

Рис. 2. Распределение мисок по ступеням и качествам общей пропорциональности

Судя по приведенным данным, наибольшее количество мисок относится к ступеням 23 и 25, которые принадлежат к разным качествам шкалы общей пропорциональности: «низких» и «средних/низких» форм сосудов ( Цетлин , 2018. С. 129). Таким образом, у фатьяновско-балановского населения были распространены две традиции: изготовление «низких» и «средних/низких» мисковидных сосудов (рис. 2). Важно подчеркнуть, что эти две традиции прослеживаются во всех размерных группах. Кроме того, две самых высоких по пропорциональности миски относятся к малым по объему сосудам. Правда, одна из этих мисок имеет небольшой кольцевой поддон (из коллективного погребения на стоянке Николо-Перевоз I), который, естественно, немного повлиял на увеличение пропорциональности формы. Среди «низких» мисок 8 (57 %) имеют либо отверстия, либо ручки с отверстиями, а среди «средних/низких» форм таких мисок 6 (43 %). Поскольку эти различия невелики, можно заключить, что создание отверстий или ручек с отверстиями не имеет преимущественной связи с какой-то одной из этих традиций.

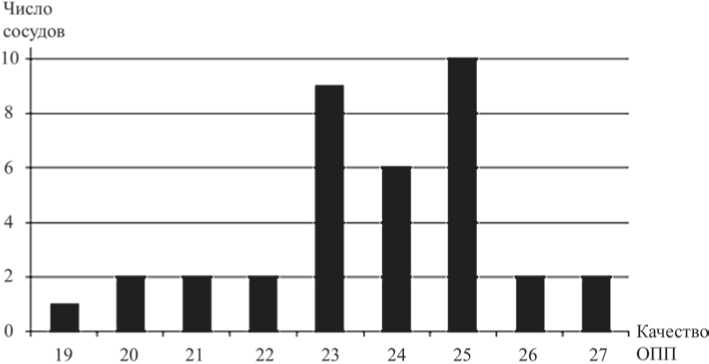

Естественная структура формы почти всех мисок одинакова: губа + тулово + основание тулова. Исключение составляют две миски, у которых между губой и туловом выделяется такая функциональная часть, как плечо/предплечье. Причем одна из этих мисок среднего объема (0,4 л) (Волосово-Даниловский могильник, рис 3: 2 ), вторая – большая (3,4 л) (Никульцинский могильник, рис. 3: 1 ). Обе миски имеют ручку с отверстиями. Миски относятся к разным традициям по ОПП. Кроме того, выделяется миска со сложным основанием тулова в виде кольцевого поддона (могильник на стоянке Николо-Перевоз I). Эта маленькая мисочка не имеет отверстий или ручек-налепов с отверстиями.

Орнаментация. По изученным материалам фиксируется небольшое преобладание (53 %) неорнаментированных мисок над орнаментированными (47 %). Несмотря на то что все миски относятся к так называемым открытым формам,

Рис. 3. Миски с плечом-предплечьем

1 – Никульцинский могильник, погребение 7; 2 – Волосово-Даниловский могильник, погребение 27

орнамент всегда наносился на внешнюю поверхность сосудов. Для орнаментации использовались различные инструменты: нож для прочерчивания, инструмент, оставляющий небольшие вдавления, и зубчатый штамп. На мисках выделяются два наиболее распространенных орнаментальных образа – это «горизонтальный ряд вертикальных или наклонных линий» и «группы вертикальных линий». Причем первый образ обычно располагается двумя рядами по губе сосудов, а второй – от донной части вверх по тулову. На донных частях иногда имеются различные варианты солярных знаков. Единичные миски имеют более сложный орнамент. Например, одна миска из Балановского могильника (рис. 1: 4) орнаментирована 5 группами прочерченных вертикальных линий, которые чередуются с 5 группами вертикальной елочки. Особый интерес представляют две миски с плечом/ предплечьем: одна из Никульцинского могильника, погребение № 7, вторая из Во-лосово-Даниловского могильника, погребение № 27 (рис. 3). Их орнаментация практически совпадает: от дна по тулову идут прочерченные ножом 4 группы вертикальных линий, а на плече/предплечье тем же инструментом нанесен образ «параллельные переменно-наклонные линии». Различия заключаются в том, что на первой миске эти две орнаментальные зоны сразу под ручкой отделены горизонтальным рядом округлых ямочек. Таким же рядом ямочек, расположенных по кругу, выделена граница донной части этой миски. На второй миске орнамен- тальные зоны также под ручкой разделены горизонтальной линией, прочерченной ножом, а на донной части сосуда имеется только небольшое углубление. Надо отметить, что орнаментированные миски с ручкой и отверстиями преобладают (64 %) над аналогичными мисками без орнамента (36 %).

Функции мисок . Очевидно, одна из традиционных функций мисок – прием пищи. Об этом косвенно свидетельствуют находки в погребениях мисок с костями животных. Они отмечены, например, в Кривцовском могильнике, п. № 5 ( Гадзяцкая , 1976. С. 81), и коллективном погребении на стоянке Николо-Перевоз I ( Раушенбах , 1960. С. 32). Миски могли использоваться также в качестве крышек, тем более что специальных глиняных крышек нет ни у фатьяновцев, ни у балановцев. Опять же косвенным свидетельством в пользу такого использования является нахождение в погребениях горшков, накрытых мисками, например могильник Новинки 2, погребение 3 ( Волкова , 2010. С. 24).

Однако тот факт, что заметная часть мисок снабжена специальными отверстиями или ручками с отверстиями, указывает на особую сферу их функционального назначения и использования.

При микроскопическим анализе поверхностей и отверстий двух мисок из Балановского могильника, хранящихся в ГИМе1, особых следов их использования обнаружено не было. Совершенно очевидно, что отверстия в мисках были сделаны для продевания шнура. Но с какой целью, как этот шнур крепился и для чего использовался, оставалось неясным. Для того чтобы понять, к чему и как прикрепляли миски с помощью шнура, было предпринято специальное экспериментальное исследование.

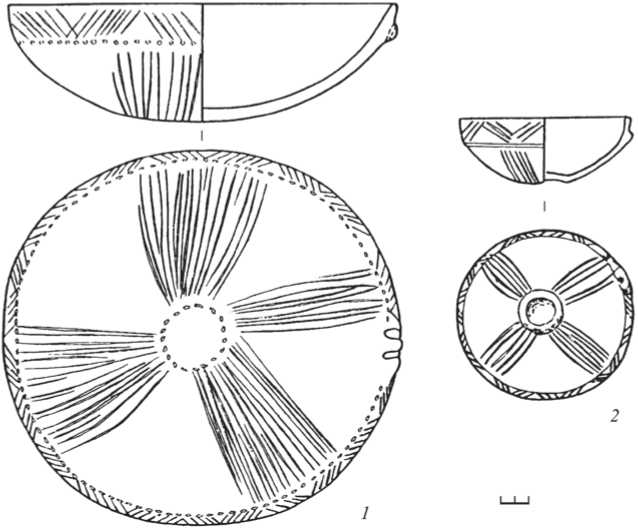

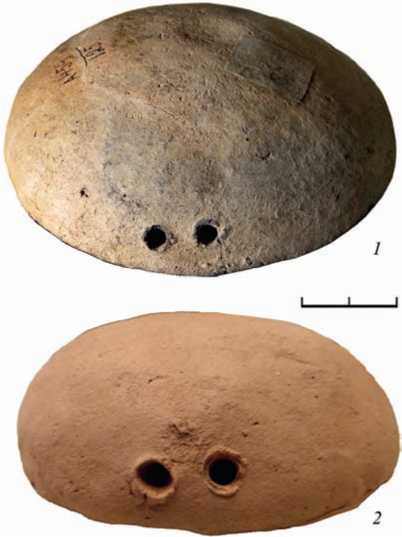

Эксперимент . Для проведения этого эксперимента в лаборатории «История керамики» Института археологии РАН была изготовлена миска с двумя отверстиями под венчиком, которая по форме и размеру полностью соответствовала одной из мисок Балановского могильника (рис. 4). Кроме этого, были изготовлены также копии фатьяновско-балановских горшков, амфор и кубков разного размера. Все сосуды подверглись обжигу.

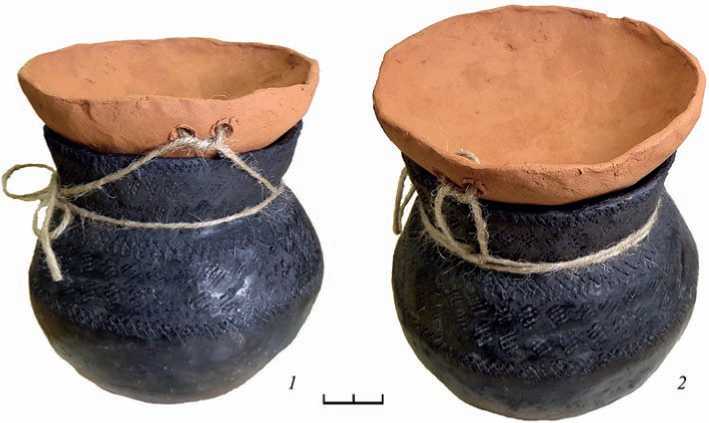

Предварительно была выдвинута рабочая гипотеза о том, что миска с помощью специального шнура привязывалась к горлу другого сосуда и вся эта конструкция служила для дозированного (функция миски) слива жидкости. Для ее проверки через отверстия в миске с внутренней стороны была пропущена пеньковая веревка, и концы ее завязаны в узел с внешней стороны миски. В ходе эксперимента были испробованы два способа фиксации этой миски на горле горшка: без дополнительного узла и с дополнительным узлом.

При первом способе свободные концы веревки сначала крест-накрест спускались вниз по горлу горшка, а потом обматывались вокруг его основания и завязывались на нем (рис. 5: 1 ). Такой способ соединения двух сосудов оказался ненадежен: при их наклоне, который неизбежно возникает при сливании жидкости, миска падала с горла горшка. При втором способе крепления из свободных концов веревки сначала делался дополнительный узел на определенном расстоянии от первого узла, равном высоте горла горшка. И только после этого

Рис. 4. Миски с отверстиями

1 – Балановский могильник; 2 – экспериментальная копия

Рис. 5. Варианты крепления миски к горшку 1 – без дополнительного узла; 2 – с дополнительным узлом на горле

Рис. 6. Эксперимент по использованию конструкции «горшок + миска»

веревка обматывалась вокруг основания горла горшка и фиксировалась узлом (рис. 5: 2 ). Такое соединение двух сосудов (миски и горшка) оказалось очень надежным. При испытании этого способа крепления миски к амфоровидному сосуду также подтвердилась его надежность. Однако попытка такой же фиксации миски на горле кубка оказалась малореальной из-за высоты горла и его раструбной формы. Кроме того, были испробованы разные способы установки миски на горшок: вниз дном и вверх дном.

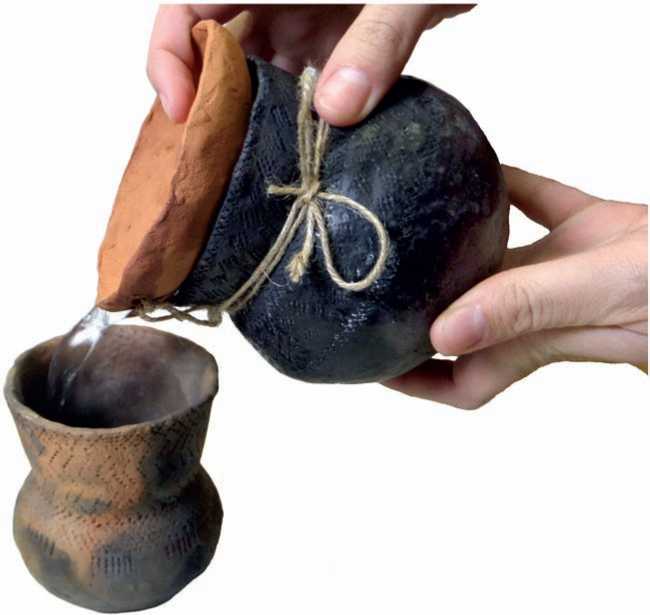

Следующим этапом эксперимента было испытание всей системы на практике. Для этого в горшок была налита вода. Затем миску установили на горле горшка днищем вниз и зафиксировали ее вторым способом. После этого, придерживая миску за край указательным пальцем и обхватив остальными пальцами горло горшка, начали его постепенно наклонять и сливать воду через тот край, где миска имела отверстия (рис. 6). Такой способ сливания жидкости оказался вполне удобным. Тем не менее были испытаны еще два варианта. При одном жидкость сливалась из горшка не со стороны отверстий, а с противоположной стороны. При втором варианте миска крепилась к горшку не днищем вниз, а напротив – днищем вверх, полностью накрывая его горло. В результате ряда испытаний выяснилось, что оба этих варианта были менее удобны и менее эффективны, чем первый.

Аналогичные испытания были проведены для случая фиксации миски на горле амфоровидного сосуда. Однако из-за слишком выпуклого плеча и общей сплющенности формы процедура слива жидкости оказалась затруднительной.

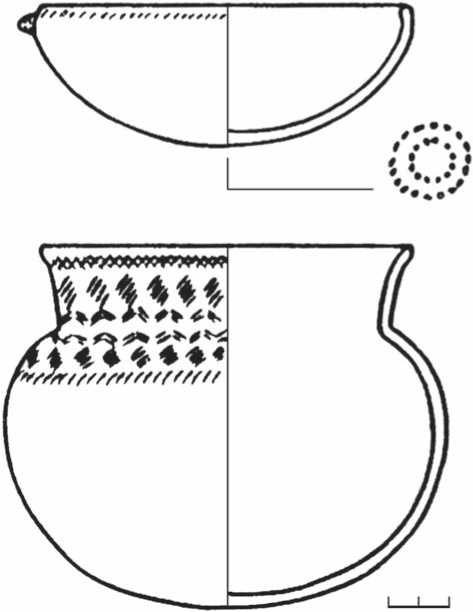

В результате проведенных экспериментов можно с определенной долей уверенности предполагать, что миски с отверстиями использовались фатьянов-ско-балановским населением в сочетании с горшковидными сосудами для дозированного слива какой-то жидкости. Экспериментальным путем было установлено, что для крепления миски описанным выше способом внутренний диаметр губы (верхнего края) горшка должен быть равен или как минимум на 1 см меньше внешнего диаметра миски под отверстиями или под ручкой с отверстиями. По материалам могильников нам известно 12 погребений, где миски положены вместе с горшками. Причем в половине из них имеются пары «горшок и миска», соответствующие друг другу по диаметрам (например, Волосово-Даниловский могильник, погр. № 64 (рис. 7)).

Осталось задуматься над вопросом, что же за жидкость могло сливать таким способом изучаемое население. Мне представляется наиболее разумным ответом, что это могла быть сыворотка, образующаяся при сквашивании молока. У фатьяновцев и балановцев было развитое скотоводство. На раннем этапе развития этих племен у них был распространен мелкий рогатый скот и свиньи, а в классический период (Волосово-Даниловский) появляется крупный рогатый скот и лошадь ( Крайнов, Гадзяцкая , 1987. С. 43–44; Бадер , 1963. С. 277– 279). Д. А. Крайнов и О. С. Гадзяцкая предполагали, что большие «амфоры» служили для хранения молочных продуктов и что у этого населения было молочное хозяйство ( Крайнов, Гадзяцкая , 1987. С. 44). Допустимо предполагать, что широко известные сегодня полезные свойства сыворотки были замечены человеком еще в древности. Поэтому возможно, что описанный выше способ использовался как раз при изготовлении творога и далее сыра из молочных продуктов.

Выводы . Проведенное экспериментальное исследование позволяет сделать ряд выводов о функциональном назначении мисок вообще и мисок с отверстиями (или с ручками с отверстиями) в частности, а также о вероятных сферах их использования. Во-первых, нельзя не согласиться с Е. Г. Старковой, которая на основании изучения трипольских мисок пришла к заключению, что они использовались и для употребления пищи, и в качестве крышек для амфор и биконических сосудов ( Старкова , 2012. С. 7). Во-вторых, миски с отверстиями под венчиком или ручками-налепами с отверстиями привязывались с помощью шнура к горлу горшков и использовались как единое приспособление. В-третьих, такие привязанные к горлу горшка миски могли служить дозатором слива той или иной жидкости из сосуда. В-четвертых, возможно, эту конструкцию «горшок + миска» использовали для слива сыворотки при переработке молочных продуктов.

Находки подобных мисок в памятниках трипольских племен эпохи энеолита и в могильниках населения культур боевых топоров, шнуровой керамики и шаровидных амфор эпохи бронзы в Восточной и Средней Европе могут указывать на сходный способ их использования в быту.

Рис. 7. Пара «горшок + миска». Волосово-Даниловский могильник, погребение № 64

Список литературы О функциональном назначении одной из категорий фатьяновско-балановской глиняной посуды

- Бадер О. Н., 1963. Балановский могильник. Из истории лесного Поволжья в эпоху бронзы. М.: Изд-во АН СССР. 371 с.

- Волкова Е. В., 1996. Гончарство фатьяновских племен. М.: Наука. 122 с.

- Волкова Е. В., 2010. Новинковские могильники фатьяновской культуры. М.: ИА РАН. 248 с.

- Гадзяцкая О. С., 1976. Памятники фатьяновской культуры. Ивановско-Горьковская группа. М.: Наука. 135 с. (САИ; вып. В1-21.)

- Городцов В. А., 1915. Культуры бронзовой эпохи въ Средней Россiи // Отчетъ Императорскаго Россiйскаго Историческаго Музея Имени Императора Александра III за 1914 годъ. М.: Синод. тип. С. 121-228.

- Крайнов Д. А., 1963. Памятники фатьяновской культуры. Московская группа. М.: Изд-во АН СССР. 52 с. (САИ; вып. В1-19.)

- Крайнов Д. А., 1964. Памятники фатьяновской культуры. Ярославско-Калининская группа. М.: Наука. 70 с. (САИ; вып. В1-20.)

- Крайнов Д. А., 1972. Древнейшая история Волго-Окского междуречья. Фатьяновская культура. II тысячелетие до н. э. М.: Наука. 274 с.

- Крайнов Д. А., Гадзяцкая О. С., 1987. Фатьяновская культура. Ярославское Поволжье. М.: Наука. 145 с. (САИ; вып. В1-22.)

- Раушенбах В. М., 1960. Фатьяновское погребение на неолитической стоянке Николо-Перевоз // Труды ГИМ. Вып. 37. М.: ГИМ. С. 28-37.

- Смирнова Г. И., Вахтина М. Ю., Кашуба М. Т., Старкова Е. Г., 2018. Городище Немиров на реке Южный Буг: по материалам раскопок в XX веке из коллекций Государственного Эрмитажа и Научного архива ИИМК РАН. СПб.: ГЭ: ИИМК РАН. 336 с.

- Старкова Е. Г., 2012. Трипольское поселение Кринички: новый взгляд на старые коллекции // Сообщения ГЭ. Вып. LXX. СПб.: ГЭ. С. 5-17.

- Цетлин Ю. Б., 2018. Об общем подходе к методике системного изучения форм глиняных сосудов // Формы глиняных сосудов как объект изучения. Историко-культурный подход / Отв. ред. Ю. Б. Цетлин. М.: ИА РАН. С. 124-179.

- Glob P. V., 1945. Studier over den jyske Enkeltgravskultur. København: Gyldendal. 283 s. (Særtryk af Aarbøber for nordisk oldkyndighed og histoire udgivne af det Kgl. Nordiske oldskriftselskab, 1944.)

- Wiślański T., 1964. Aus den Studien über die Entstehung der Kugelamphorenkultur // Archaeologia Polone. T. VII. Warszawa. S. 72-95.