О генерации инфразвуковых сигналов при землетрясениях 5 декабря 2014 г. в акватории озера Хубсугул (Северная Монголия)

Автор: Сорокин А.Г., Ключевский А.В., Демьянович В.М.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 4 т.4, 2018 года.

Бесплатный доступ

В работе обсуждаются результаты регистрации сейсмических и инфразвуковых волн от главного землетрясения и его афтершока (моментные магнитуды M W=4.9 и M W=4.2 соответственно), произошедших 5 декабря 2014 г. в акватории оз. Хубсугул на севере Монголии. Совместный анализ волновых форм сейсмических и инфразвуковых колебаний показал, что записанный на инфразвуковой станции Геофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН сигнал формируется от источников генерации трех типов: локального, вторичного и эпицентрального. На основании анализа волновых форм сигналов выдвинута гипотеза генерации эпицентрального инфразвукового сигнала изгибными волнами в упругой ледовой мембране на поверхности оз. Хубсугул, возникающими при прохождении пакетов сейсмических волн. Гипотеза объясняет подобие сейсмического и эпицентрального инфразвукового сигналов, отрицательную начальную фазу эпицентральных инфразвуковых волн, а также фиксацию слабого инфразвукового сигнала, возникшего после афтершока малой магнитуды.

Афтершок, землетрясение, гипоцентр, сейсмическая волна, инфразвуковая волна, изгибная волна, эпицентр

Короткий адрес: https://sciup.org/142220313

IDR: 142220313 | УДК: 534-6, | DOI: 10.12737/szf-44201810

Текст научной статьи О генерации инфразвуковых сигналов при землетрясениях 5 декабря 2014 г. в акватории озера Хубсугул (Северная Монголия)

Одним из источников инфразвуковых колебаний являются землетрясения: совместные сейсмические и инфразвуковые сигналы от сильных землетрясений регистрируются давно и достаточно часто. Первые известные результаты регистрации инфразвуковых сигналов от землетрясений ассоциировались с записью электромагнитными микробарографами вертикальных колебаний земной поверхности, генерируемых транзитными сейсмическими волнами в пункте наблюдения при сейсмологической лаборатории в Пасадене (округ Калифорния, США)

[Benioff, Gutenberg, 1939] . Во время Великого Аляскинского землетрясения 27.03.1964 (магнитуда M ~9.0) генерировались атмосферные волны давления с необычно длинным периодом (~14 мин), которые были четко зарегистрированы в Беркли и на нескольких калифорнийских инфразвуковых станциях. Основные результаты были опубликованы в серии статей, в которых сообщалось о генерации инфразвуковых колебаний при вертикальных движениях земной поверхности, связанных с локальными волнами Рэлея [Bolt, 1964; Donn, Posmentier, 1964] , а также с источником в эпицентральной области Аляскинского землетрясения [Mikumo, 1968] .

Позднее вышла работа [Young, Greene, 1982] , в которой был установлен третий тип генерации инфразвуковых сигналов, обусловленных сотрясениями горного хребта Скалистые горы (Rocky Mountains) в системе Кордильер Северной Америки при прохождении сейсмических волн от Аляскинского землетрясения.

Одно из первых свидетельств регистрации акустических волн во время сильных землетрясений в России приведено в статье [Пасечник, 1959] . В ней описаны инфразвуковые волны от катастрофического Гоби-Алтайского землетрясения [Флоренсов, Соло-ненко, 1963] ( M =8.1, интенсивность сотрясений в эпицентре I = 11÷12 баллов), произошедшего 4.12.1957 г. на юге Монголии на удалении 2440 км от пункта регистрации. Акустический сигнал имел большую временную длительность (~10 мин), что указывает на удаленность, продолжительность и сложность процесса излучения. Наблюдались нечеткое вступление акустической волны и квазисинусоидаль-ный характер записи. Период колебаний в начале записи составлял более 7–8 с, в середине — около 4–5 с. Амплитуда колебаний в начале процесса достигала 3–4 бар, а в середине записи — 5–6 бар. Максимальные амплитуды ассоциировались с разрывами земной поверхности в плейстосейстовой области (область максимальных разрушений) землетрясения. Можно отметить, что приведенное описание инфразвуковых колебаний указывает на его формирование от источников генерации трех типов: локального, вторичного и эпицентрального, как при землетрясении 1964 г. на Аляске.

Научный интерес к акустическим сигналам от землетрясений обусловлен, по крайней мере, двумя факторами. Во-первых, землетрясения действительно возбуждают интенсивные акустико-гравитационные волны (АГВ), о чем свидетельствуют указанные выше экспериментальные данные. Во-вторых, АГВ мощных наземных источников дают основной вклад в перенос энергии снизу на ионосферные высоты. При этом структура АГВ, возникающих при землетрясениях, достаточно сложна и мало изучена. Так, на примере сильнейшего землетрясения на Аляске 1964 г. было показано, что акустические сигналы состоят из нескольких волновых групп и формируются последовательно приходящими сейсмическими объемными продольными P-волнами и поперечными S-волнами и затем — проявлением интенсивных поверхностных волн Рэлея. Соответствующие теоретические модели возбуждения АГВ мощными подземными источниками были разработаны позже, например, в [Rudenko, Uralov, 1995] описана физическая модель излучения акустических волн.

Несмотря на степенной рост числа землетрясений с уменьшением магнитуды, частота регистрации инфразвуковых волн от умеренных землетрясений не увеличивается и при толчках с магнитудой M<4 инфразвуковые сигналы не отмечаются [Arrowsmith et al., 2010]. Возможно, при землетрясениях с магнитудой M<4 выходящие на поверхность Земли сейсмические колебания имеют амплитуды, недостаточные для генерации или записи инфразвуковых волн. Регистрация таких колебаний невозможна из-за низкой плотности сетей акустического мониторинга, а также условий соотношения акустический сиг-нал/шум в пункте наблюдения. Частотный состав сейсмических колебаний вполне соответствует инфразвуковому диапазону менее 20 Гц даже при очень слабых землетрясениях.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ КАК ИСТОЧНИКИ ИНФРАЗВУКОВЫХ ВОЛН В ПРИБАЙКАЛЬЕ

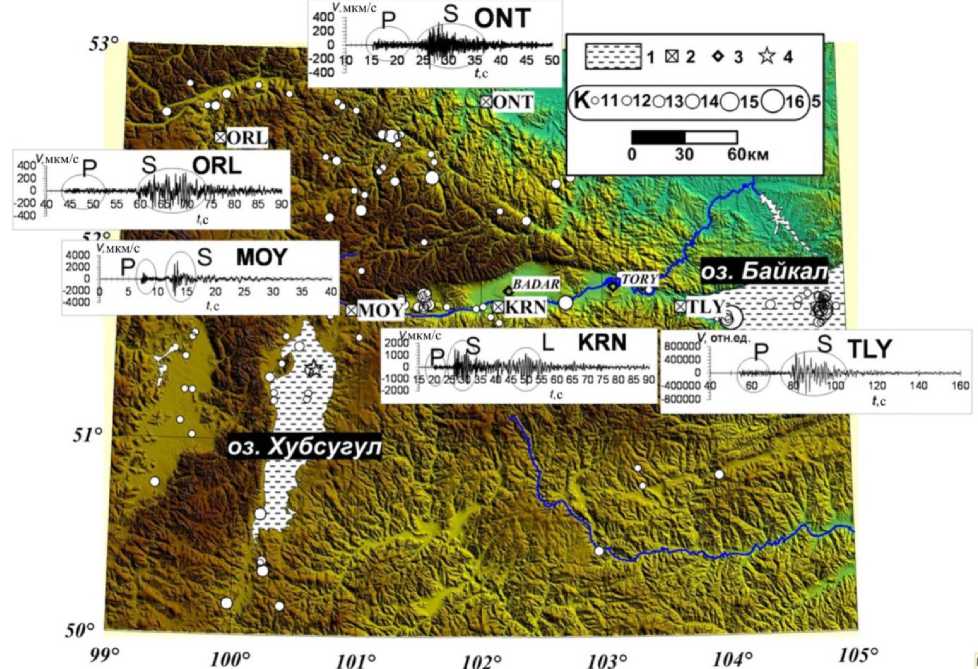

Начиная с 1972 г. в пунктах Бадары и Торы на юго-западном фланге Байкальской рифтовой зоны были зарегистрированы и изучены инфразвуковые колебания различной природы [Ерущенков и др., 1979; Сорокин, 1995, 2016; Ponomarev et al., 2006; Sorokin, Ponomarev, 2008; Sorokin, Lobycheva, 2011] , но землетрясения как источники инфразвуковых сигналов не были идентифицированы до последнего времени [Сорокин, Добрынина, 2017] . На рис. 1 представлена карта эпицентров 149 землетрясений с магнитудой M LH≥4, произошедших на этой территории с 1972 по 2014 г. и являющихся потенциальными источниками инфразвуковых волн. Видно, что землетрясения происходили как в горной местности, так и в пределах рифтовых впадин, а трассы сейсмических лучей до инфразвуковых станций Бадары и Торы разнообразны. Нами ретроспективно просмотрены регистрационные журналы и имеющиеся записи, но зарегистрированные в пунктах Бадары и Торы инфразвуковые сигналы нельзя однозначно связать с землетрясениями. Исключение составляют два толчка, произошедшие в акватории оз. Хуб-сугул на севере Монголии (главное землетрясение 05.12.2014, 18:04:19.7 UT, ф =51.37 ° N, 1 =100.63 ° E, энергетический класс K p=13.9, моментная магнитуда M W =4.9; афтершок 05.12.2014, 18:25:09.3 UT, Ф =51.36 ° N, 1 =100.65 ° E, A p =11.9, M w =4.2). Во время этих толчков в пункте Торы нами выделены инфразвуковые сигналы, близко соответствующие времени в очаге и хорошо коррелируемые с двумя землетрясениями по разности времени между толчками, а также по магнитудам, что является доказательством факта совместного причинно-следственного явления. Уникальность этого сейсмоакустического парного явления позволяет предположить неординарную природу источника генерации инфразвуковых сигналов.

Первичные сведения о главном землетрясении и возможном источнике инфразвуковых волн приведены в работе [Сорокин, Добрынина, 2017] . Дальнейшее изучение фактических материалов, касающихся происхождения инфразвуковых сигналов от главного землетрясения, показало, что событие является достаточно сложным явлением. Это выражается прежде всего в следующем.

-

1. Основной инфразвуковой сигнал по форме повторяет сейсмический сигнал с явно выраженными признаками P- и S-волн. Это говорит о прямой связи разрывообразования в очаге землетрясения и возбуждения инфразвукового сигнала.

-

2. Основной инфразвуковой сигнал имеет отрицательную фазу вступления, т. е. начинается с фазы разрежения атмосферного воздуха. В этом случае

Рис. 1. Карта эпицентров сильных землетрясений, зарегистрированных на юго-западном фланге Байкальской рифтовой зоны с 1972 по 2014 г.: 1 — оз. Хубсугул и Байкал; 2 — сейсмические станции; 3 — инфразвуковые станции; 4 — эпицентры главного землетрясения 05.12.2014 и его афтершока; 5 — эпицентры землетрясений с энергетическим классом K p≥1 1 . На вставках приведены записи главного землетрясения на сейсмических станциях, оснащенных широкополосной аппаратурой Güralp и IRIS. Время на записях землетрясения относительное

он формируется движением поверхности вниз, что характерно для очаговых зон толчков-сбросов Байкальской рифтовой зоны [Golenetsky, Misharina, 1978; Logatchev, Florensov, 1978] .

-

3. Через 21 мин после главного землетрясения произошел афтершок. Несмотря на небольшую магнитуду, оба сейсмических события сопровождались инфразвуковыми сигналами от единого источника, по-видимому, высокой добротности.

Эти новые факты не отражены в предыдущих работах и, по нашему мнению, должны быть представлены, проанализированы и обобщены в данной статье.

В простейшем случае для определения расположения источника инфразвуковых сигналов по данным одного пункта наблюдения нужно знать азимут на источник, скорость и время распространения сигнала в атмосфере. Такой подход применен в работе [Добрынина и др., 2017], в которой на основании данных о скорости распространения инфразвуковых колебаний, азимуте и времени прихода инфразвуковой волны от главного землетрясения 05.12.2014 в пункт регистрации Торы было высказано мнение, что инфразвуковой сигнал был генерирован вторичным источником на северных склонах хребта Хамар-Дабан. В качестве наиболее вероятного механизма формирования инфразвукового сигнала предложено взаимодействие высокоамплитудных поверхностных сейсмических волн с горным релье- фом региона. Подобный подход к решению задачи об источнике инфразвука ранее не был реализован в работе [Сорокин, Добрынина, 2017] из-за отсутствия точного времени записи инфразвуковых сигналов в пункте регистрации Торы. Здесь мы должны отметить, что сбой временной синхронизации между сейсмическими и инфразвуковыми данными привел к неправильной оценке времени распространения инфразвукового сигнала. В связи с этим малое время распространения привело к «открытию» вторичного источника излучения основных фаз инфразвуковых волн, не совпадающего с эпицентром землетрясения, а расположенного примерно в 80 км от эпицентра и излучающего путем взаимодействия поверхностных сейсмических волн с горным массивом северо-западного Хамар-Дабана [Добрынина и др., 2017]. К сожалению, по техническим причинам время в пункте Торы существенно отставало от точного мирового времени, поэтому время прихода инфразвукового сигнала в пункт регистрации нельзя использовать для корректного определения положения основного источника.

Для определения местоположения источника, исследования природы и механизма генерации инфразвуковых сигналов от землетрясений 05.12.2014 выполнен анализ волновых форм имеющихся сейсмических и полученных авторами инфразвуковых записей. Установлено, что инфразвуковой сигнал

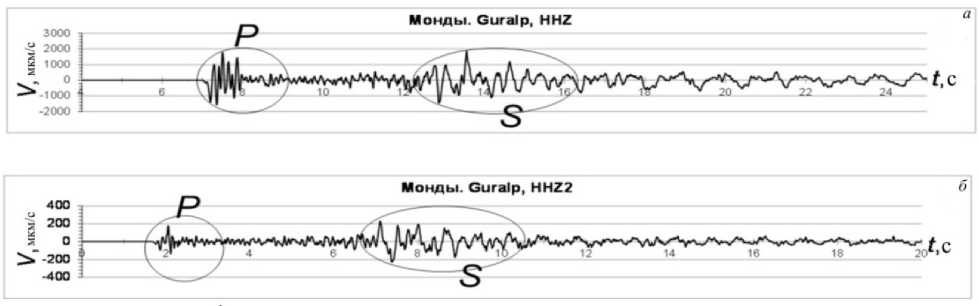

Рис. 2. Записи аппаратурой “Güralp” вертикальной компоненты HHZ скорости смещения почвы на самой близкой к эпицентрам землетрясений сейсмостанции Монды (MOY): а — главное землетрясение; б — афтершок. Первый пакет в начале записи является объемной продольной P-волной, второй — объемной поперечной S-волной. Время относительное

формируется от источников генерации трех типов: локального, вторичного и эпицентрального. В качестве источника генерации инфразвуковых колебаний рассмотрена ледовая мембрана, расположенная на водной поверхности оз. Хубсугул.

АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ

И ИНФРАЗВУКОВЫХ ДАННЫХ

Как известно [Arrowsmith et al., 2010] , инфразвуковые сигналы могут генерироваться в зоне очага землетрясения, а также возбуждаться при транзите сейсмических волн на вторичных источниках и в пунктах наблюдения во время сейсмических колебаний с амплитудами, достаточными для генерации инфразвуковых сигналов в динамическом диапазоне регистрирующей аппаратуры. Следует отметить, что генерация инфразвуковых сигналов высокоамплитудными поверхностными волнами на значительном удалении от очага землетрясения отражает факт доминирования поверхностных волн над объемными продольными P- и поперечными S-волнами на больших гипоцентральных расстояниях, когда P- и S-волны становятся значительно слабее поверхностных волн в силу распространения в объеме. На ситуационном рис. 1 приведены записи главного землетрясения 05.12.2014 на сейсмостанциях Монды (MOY), Орлик (ORL), Кырен (KRN), Онот (ONT) и Талая (TLY), оснащенных широкополосной аппаратурой Güralp и IRIS. Как обычно, на таких небольших гипоцентральных расстояниях на записях всех станций отчетливо выделяются высокоамплитудные группы P- и S-волн, а поверхностные L-волны Лява небольшой амплитуды наблюдаются только на станции Кырен, расположенной в Тункинской впадине; аналогичная картина наблюдается на сейсмограммах афтершока. Волны Лява — горизонтально поляризованные SH-волны с небольшими амплитудами, удерживаемые вблизи поверхности упругого тела, — формируются в однородном слое, лежащем на однородном полупространстве, со скоростью S-волн большей, чем скорость волн в слое [Аки, Ричардс, 1983] . Такие условия типичны для крупных рифтовых впадин, заполненных осадками.

Таким образом, принять гипотезу взаимодействия высокоамплитудных поверхностных сейсмических волн с горным рельефом региона как механизма генерации инфразвукового сигнала [Добрынина и др., 2017] для исследуемой территории нельзя: во-первых, поверхностные волны не проявляются на записях землетрясений в горных обрамлениях Тун-кинской котловины (MOY, ORL, ONT, TLY), во-вторых, они не являются высокоамплитудными, а значительно слабее S-волн (KRN). В бюллетене данных близких к очагу сейсмостанций нет фаз поверхностных волн, они появляются для станций, расположенных на большем эпицентральном расстоянии [].

Записи аппаратурой Güralp вертикальной компоненты HHZ скорости смещения почвы на самой близкой к эпицентрам землетрясений сейсмостанции Монды (MOY) представлены на рис. 2. На каждой записи выделяются два волновых пакета примерно равной амплитуды, но разного частотного состава: первый пакет в начале записи является P-волной, второй — S-волной. Запись P-волны главного землетрясения имеет длительность L ≈1 с, состоит из n ≈(3÷4) гладких колебаний с максимальной амплитудой A ≈1770 мкм/с и частотой f ≈3÷4 Гц (рис. 2, а ). На записи P-волны афтершока L ≈1 с, n ≈3÷4, A ≈180 мкм/с, f ≈3÷4 Гц (рис. 2, б ). Примерно через 5.5 с после начала записи вступает объемная поперечная S-волна длительностью до 5 с и A ≈1850 мкм/с, f ≈1.3 Гц (см. рис. 2, а ); на записи афтершока A ≈230 мкм/с и f ≈2 Гц (см. рис. 2, б ). Разность между вступлениями P- и S-волн составляет около 5.5 с, что дает гипоцентральное расстояние r =45 км (8.1 км/с х 5.5 с=44.5 км при скоростях P- и S-волн 6.4 и 3.58 км/с соответственно). Кинематика записей главного землетрясения и афтершока практически повторяется, а амплитудно-частотное различие записей обусловлено разной энергией землетрясений.

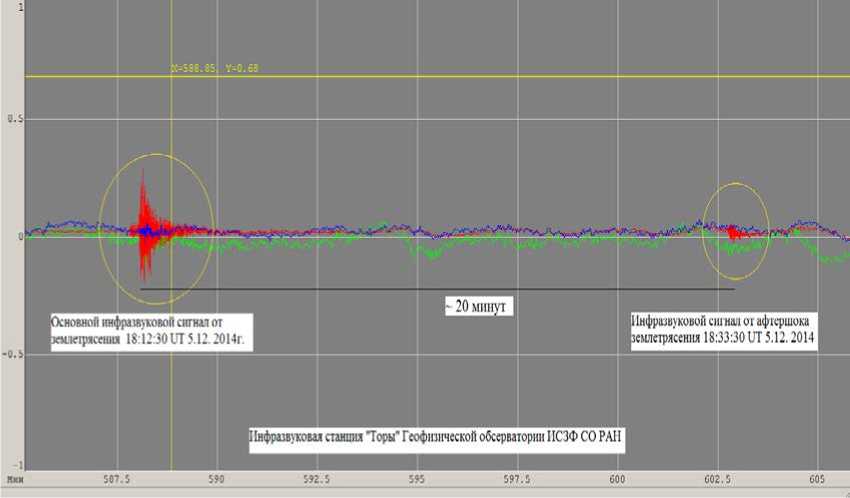

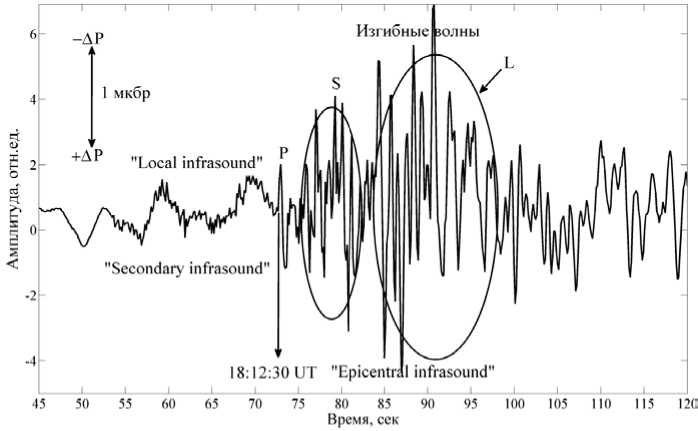

Запись инфразвуковых сигналов в пункте регистрации Торы содержит два разделенных во времени пакета (рис. 3): первый пакет начинается на фоне низкочастотных шумов слабыми колебаниями, которые перерастают в колебания большой амплитуды. Второй пакет, зафиксированный примерно через 20 мин после первого, представлен слабыми коле- баниями на фоне низкочастотных шумов; колебания значительной амплитуды отсутствуют. Начало записи первого пакета достаточно близко соответствует времени в очаге главного землетрясения, временной лаг между пакетами (примерно 20 мин) совпадает с интервалом времени между сейсмическими толчками (20 мин 50 с), а уровень колебаний в пакетах коррелирует с магнитудами главного землетрясения и афтершока. Азимут источника инфразвукового сигнала, рассчитанный по кросскорреляционным задержкам между инфразвуковыми каналами, составляет около 240°–270°, что явно указывает на эпицентр землетрясения (см. рис. 3). Все это служит убедительным доказательством факта генерации исследуемых инфразвуковых сигналов двумя землетрясениями, произошедшими 05.12.2014 в акватории оз. Хуб-сугул на севере Монголии.

Слабо изменяющийся сигнал в начальной части записи может свидетельствовать о подходе слабых инфразвуковых колебаний с частотой около 3 Гц, возбуждаемых различными локальными и (или) вторичными источниками при распространении сейсмических волн (рис. 4) (Local infrasound, Secondary infrasound [Arrowsmith et al., 2010] ). По записям одной инфразвуковой станции Торы источники этих колебаний идентифицировать трудно: скорее всего, это влияние особенностей рельефа. Если связывать их с проявлениями L-волн, влияние могут оказать особенности морфологии фундамента и распределения по глубине осадков в Тункинской и Торской впадинах. Далее на записи выделяется основной сигнал (Epicentral infrasound [Arrowsmith et al., 2010] ) — инфразвук, генерируемый пульсацией поверхности над очагом землетрясения и начинающийся одним гладким импульсом значительной амплитуды с частотой около 1.2 Гц и длительностью менее 1 с (P). За ним в течение 1 с снова видны высокочастотные колебания малой амплитуды. Далее в течение 5 с виден цуг из нескольких колебаний повышенной амплитуды, частотой около 1 Гц (S), после которого сигнал ослабевает и в интервале 1 с снова видны высокочастотные колебания малой амплитуды. Разность времен начала первого гладкого импульса (P) и цуга (S) составляет около 2 с. Далее на записи видна группа колебаний с максимальными амплитудами с частотой менее 1 Гц и продолжительностью 6–7 с (L). После этой группы происходит быстрое уменьшение уровня сигнала и наблюдаются низкочастотные колебания (0.5 Гц) невысокого уровня, ослабевающие со временем. На фоне этих низкочастотных колебаний снова видны высокочастотные колебания около 3 Гц малой амплитуды, ранее наблюдаемые в начале записи и в некоторые моменты ослабления сигнала. Можно считать, что высокочастотные колебания малой амплитуды становятся видны только при значительном ослаблении трех волновых фаз основного сигнала (P, S, L) из эпицентральной зоны.

Факт регистрации инфразвуковых колебаний от слабого толчка-афтершока достаточно важен, так как позволяет однозначно идентифицировать пару землетрясений в качестве источников генерации инфразвуковых сигналов, а также прояснить возможность регистрации инфразвуковых колебаний от землетрясений с M≈4 — нижнего предела магнитуд зарегистрированных землетрясений с генерацией инфразвука [Arrowsmith et al., 2010]. Второй пакет инфразвукового сигнала зафиксирован примерно через 21 мин после первого и представлен слабыми колебаниями на фоне низкочастотных шумов: колебания значительной амплитуды отсутствуют (см. рис. 3). Мы также получили очищенную посредством фильтрации запись инфразвуковых сигналов от афтершока. Однако значительных улучшений в выделении и распознавании сигнала не произошло, на записях можно наблюдать в отдельные моменты высокочастотные колебания порядка 3 Гц минимально разрешимой амплитуды. Таким образом, во втором пакете выделяются только слабые инфразвуковые колебания с частотой около 3 Гц, возбуждаемые локальными и (или) вторичными источниками при распространении сейсмических волн в некотором окружении пункта регистрации Торы. Основной инфразвуковой сигнал из очаговой зоны землетрясений, который послужил базовым индикатором сигнала от главного землетрясения, в случае афтершока не наблюдается. Мы допускаем, что в случае близости эпицентральной зоны землетрясений к пункту Торы основной инфразвуковой сигнал от афтершока с M≈4 можно было записать, а затем выделить и проанализировать особенности его формирования. Приведенный пример записи инфразвукового сигнала от афтершока с M≈4 объясняет, каким образом и в результате чего формируется ограничение в уровне записи и распознавании сигналов от толчков с M<4. Можно полагать, что как в сейсмике, так и в акустике главную роль при регистрации играет соотношение магнитуды землетрясения и удаленности пункта наблюдения инфразвуковых сигналов от эпицентра землетрясения: чем землетрясение сильнее и чем ближе к пункту регистрации, тем выше уровень записи колебаний. Дополнительные условия — трасса распространения, скоростной режим, направленность инфразвукового излучения, тип подвижки в очаге и особенности генерации колебаний поверхностью излучателя — имеют, скорее всего, второстепенное значение, но могут играть важную роль при фиксации локального и вторичного инфразвука.

Совместный анализ волновых форм инфразвукового сигнала и сейсмограммы главного землетрясения позволяет связать первый значительный гладкий импульс (P) (~1.2 Гц) с продольной P-волной в зоне очага землетрясения, когда из-за малого гипо-центрального расстояния сейсмическая волна имеет малую длительность импульса и не осложнена неоднородностями среды. Цуг из нескольких колебаний повышенной амплитуды (S) частотой около 1 Гц и продолжительностью около 5 с интерпретируется нами как реализация очаговой поперечной S-волны. Поскольку разность времен начала первого гладкого импульса (P) и цуга (S) составляла около 2 с, источник генерации инфразвука находился на расстоянии около 16 км от гипоцентра землетрясения (8.1 км/с·2с≈16 км).

На рис. 1 видно, что примерно на таком расстоянии от эпицентра расположены береговые горные сооружения на западе и востоке оз. Хубсугул, которые теоретически могут служить источником инфразву-

0 JO 60 90 120 150 ISO 210 240 270 JOO JJO J60 Азимут инфразвукового сигнала, град

Рис. 3. Вид инфразвукового отклика на сейсмические события (главного толчка и афтершока) (вверху) и азимуты прихода от главного землетрясения 5.12.2014

Рис. 4. Группы волн на записи инфразвуковых колебаний от главного землетрясения на станции Торы и их интерпретация. Интервалы Local infrasound, Secondary infrasound и Epicentral infrasound (по аналогии из [Arrowsmith et al., 2010] ) разделяют запись инфразвуковых колебаний на участки по месту и природе генерации: локальные (около регистратора при транзите сейсмических волн), вторичные (топография и прочие особенности земной коры, такие как осадочные впадины, при транзите сейсмических волн) и эпицентральные (поверхностные пульсации над очагом землетрясения), P-, S- и L-сигналы, генерированные при прохождении объемной продольной P-волной, объемной поперечной S-волной и поверхностной L-волной и формировании изгибных волн (полярность инфразвукового сигнала показана в левой верхней части рисунка)

ковых волн при сейсмических колебаниях большой амплитуды [Le Pichon et al., 2003] . Однако присутствие на записи группы колебаний с максимальными амплитудами, частотой менее 1 Гц и продолжительностью 6–7 с дает возможность высказать более интересное предположение о генерации этой группы инфразвуковых волн пульсацией ледовой поверхности оз. Хубсугул в результате реализации поверхностных L-волн, созданных в осадочном слое Хубсугульской впадины. В таком случае гладкий импульс и два цуга, описанные выше, обусловлены пульсацией ледовой поверхности озера при формировании изгибных волн во время прохождения пакетов P-, S- и L-волн [Черных и др., 2011; 2012] . В этих работах установлено, что объемные и поверхностные волны от близких и удаленных землетрясений фиксируются в записях колебаний ледовой поверхности оз. Байкал. Были рассмотрены два варианта распространения фаз S-волн в ледовом покрове: это может быть S-волна, распространяющаяся от берега по ледовому покрову, и это может быть обменная SP-волна, возникающая на границе осадки — вода. Для идентификации сейсмических волн были определены и сопоставлены их поляризация по типу волн на грунте и льду. Поляризация записей S-волн на грунте для всех толчков имела хорошо повторяющуюся форму, в плане наблюдаемую как эллипс, с ориентацией большой оси в направлении северо-запад — юго-восток перпендикулярно направлению на эпицентры землетрясений. Поляризация S-волн на ледовом покрове также имела хорошо повторяющуюся форму вытянутого эллипса с ориентацией большой оси в направлении северо-восток — юго-запад перпендикулярно преимущественной ориентации поляризации S-волн на грунте. Поляризация P-волн на грунте и на ледовом покрове практически одинакова и совпадает с поляризацией S-волн на льду. Отсюда был сделан предварительный вывод о том, что на льду наблюдаются P- и SP-волны. Этот вывод подтверждается в настоящей работе тем, что при распространении S-волны от берега по ледовому покрову разность времен начала первого гладкого импульса (P) и цуга (S) должно более чем в два раза превышать 2 с, так как сейсмическому сигналу нужно дойти до берега, а затем пройти по льду. Подобным образом могла распространяться L-волна с генерацией изгибных вертикальных колебаний льда при его сдвиговом горизонтальном смещении.

Расстояние 16 км нужно рассматривать как ги-поцентральное расстояние, т. е. как глубину гипоцентра главного землетрясения, которая по обоснованным данным составляет 16.5±4.3 (NEIC) и 22.8±1 км (GCMT) []. В целом гипотеза пульсации ледовой поверхности объясняет уникальность генерации инфразвуковых сигналов от землетрясений 5 декабря 2014 г. в акватории оз. Ху-бсугул и единственность их регистрации при почти 150 произошедших землетрясениях с магнитудой MLH≥4 (магнитуда MLH≥5, соответствующая магни- туде главного землетрясения MW=4.9, зарегистрирована для семнадцати землетрясений).

ОСНОВНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЕЙСМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

Представленные выше результаты указывают, что сейсмические колебания могли сформировать изгибные волны на ледовом покрове оз. Хубсугул. Совокупность установленных особенностей генерации инфразвуковых сигналов ледовой поверхностью оз. Хубсугул при землетрясениях 05.12.2014 подкрепляется результатами сравнительного анализа записей поверхностных и объемных сейсмических волн на скальном грунте и ледовом покрове оз. Байкал от удаленного Восточно-Японского (Тохоку) землетрясения (11.03.2011, 05 ч 46 мин 23 с UTC, M W =9.0, ϕ =38.322° N, λ =142.369° E) [Черных и др., 2011] и от четырех произошедших под оз. Байкал слабых близких землетрясений [Черных и др., 2012] . Факты генерации и резонансного усиления вертикальной компоненты сейсмических колебаний на ледовом покрове подробно описаны в этих работах без должного анализа физики процесса формирования изгибных волн. Согласно [Аки, Ричардс, 1983] , изгибные волны (flexural waves) — нормальная мода в бесконечной пластине, находящейся в вакууме, с движением, антисимметричным относительно срединной плоскости пластины: примером в природе являются волны в плавучих льдах.

Очаговые параметры главного землетрясения и афтершока определены в рамках модели Д. Бруна (модель динамической трещины) [Brune, 1970] , обычно используемой для определения параметров сейсмических источников Байкальского региона [Ключевский, Демьянович, 2002; Ключевский, 2008; Klyuchevskii, 2004] . Динамические параметры очагов землетрясений вычислены по формулам

M 0 =4 πρ rV 3Ф 0 / Ψ θϕ ,

R=2.34V/(2πf0), D=M0/(µS), где M0 — сейсмический момент (дн·см), R — радиус дислокации (км), D — смещение по разрыву (мм), ρ =2.7 г/см3 — плотность среды, V=3.58 км/с — скорость распространения объемных поперечных S-волн, r — гипоцентральное расстояние (км), Ψθϕ=0.6 — значение функции направленности излучения из очага, µ=3·1011 дн/см2 — модуль сдвига, S — площадь разрыва (км2). Расчеты осуществлены по материалам бюллетеней Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН []. В результате расчетов установлено, что среднее значение сейсмического момента главного землетрясения равно M0 ≈1.60∙1017 н∙м и отвечает сбрососдвиговому типу подвижки в очаге землетрясения. Среднее значение сейсмического момента афтершока M0 ≈1.20∙1016 н∙м отвечает сбросу. Радиусы дислокации главного землетрясения и афтершока изменя- ются в пределах 0.67≤R≤3.6 и 0.53≤R≤2.8 км при среднем значении R≈2.0 и R≈1.4 км соответственно. Смещения по разрыву при главном землетрясении и афтершоке изменяются в пределах 0.17≤D≤2.99 и 0.02≤D≤1.56 м при среднем значении D≈1.12 м и D≈0.26 м соответственно. Отметим, что полученные средние значения очаговых параметров хорошо соответствуют очаговым параметрам сильных и умеренных землетрясений Байкальского региона [Ключевский, Демьянович, 2002]. В наших исследованиях по современной геодинамике Байкальской рифтовой системы область оз. Хубсугул характеризуется как структура-аттрактор рифтоге-неза [Ключевский, 2011; Klyuchevskii, 2014]. Такие структуры определяют, задают и контролируют текущую геодинамику и сейсмогеодинамику литосферы в режиме эволюции рифтогенеза и динамики напряжений в рамках модели бифуркации с трехкратным равновесием [Klyuchevskii, 2010]. В этих локальных областях реализуются в основном землетрясения со сбросовой кинематикой подвижки по разрыву и землетрясения 05.12.2014, имеющие сбросовую кинематику, которые хорошо вписываются в эту модель. Следует отметить, что инфразвуковой сигнал от главного землетрясения имеет отрицательную фазу вступления продольной волны, отражая прогиб вниз ледовой поверхности над очаговой зоной.

ГЕНЕРАЦИЯ И ИЗЛУЧЕНИЕ ИНФРАЗВУКА

При описании генерации инфразвука используем приближение линейной акустики однородной среды для потенциала скорости в волне V=p/(ρc), где p — возмущение давления; ρ=1.29·10–3 г/см3 — плотность воздуха; с=320 м/c — скорость звука в атмосфере. При скорости движения излучающей поверхности V≈Df/r=0.069 м/с (D≈ 1.12 м, f=1 Гц, r=16 км) амплитуда инфразвукового сигнала над источником будет равна p=ρcV=1.29·10–3·3.2·103·6.9≈28 дн/см2 (мкбар).

Такая амплитуда инфразвукового сигнала вполне обнаружима действующей аппаратурой и соответствует амплитудам ранее наблюдаемых сигналов по программе «МАССА» от крупных промышленных взрывов [Альперович и др., 1983] . Наблюдаемая амплитуда сигнала близка амплитудам инфразвуковых сигналов от сейсмических источников, наблюдаемых другими авторами [Le Pichon et al., 2003, Mutschlecner, Whitaker, 2005] , а также теоретическим оценкам колебаний в атмосфере, связанных с сейсмическими движениями земной поверхности [Голицын, Кляцкин, 1967] . Амплитуда инфразвукового сигнала главного толчка 5.12.2014 в пункте Торы составляет около 1–2 микробара (рис. 4).

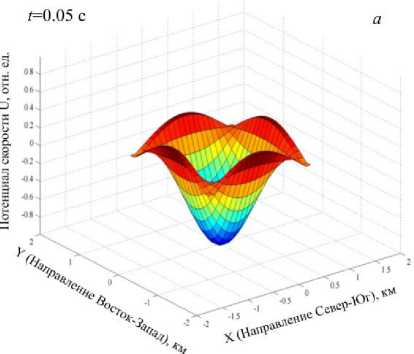

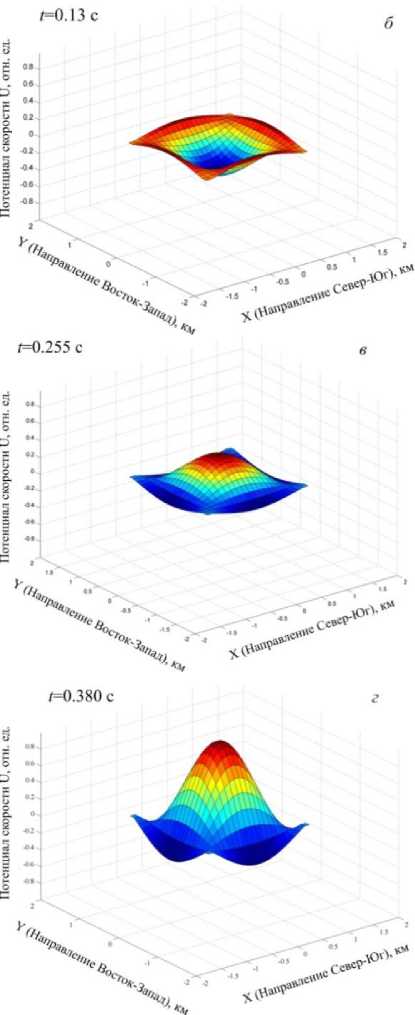

На рис. 4 видно достаточно сложное движение излучателя, которое можно объяснить суперпозицией изгибных и сейсмических волн. Мы предположили, что излучение эпицентрального инфразвука обусловлено движениями ледовой поверхности озера, формируемыми суперпозицией раз- личных мод изгибных волн и фаз сейсмических волн. Однако в начальный момент времени скорость движения поверхности задается импульсом, аналогом которого является импульс вступления продольной P-волны над очагом, трансформированный в одиночный гладкий инфразвуковой импульс (P) (см. рис. 4). Для построения возможного сценария образования импульса (P) мы воспользовались решением волнового уравнения, полученного методом конечных разностей для мембраны [Рындин, Лысенко, 2005]. В расчетах принята равномерная прямоугольная координатная сетка 22×22 для 4-километровой прямоугольной области. Такой размер области соответствует интервалу R радиусов дислокации главного землетрясения. Изменения основной моды мембраны для 0.38-секундного интервала времени с интервалом 0.1 с на фиксированной пространственной сетке для четырех моментов времени 0.05, 0.130, 0.255, 0.38 с приведены на рис. 5, а–г. Хорошо видна гладкая знакопеременная форма колебания, подобная инфразвуковому импульсу (P). Отметим, что представленные результаты генерации и излучения инфразвуковых сигналов носят предварительный характер и будут уточняться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комплексный анализ волновых форм сейсмических и инфразвуковых колебаний от главного землетрясения 5 декабря 2014 г. в акватории оз. Хуб-сугул показал, что записанный в Геофизической обсерватории ИСЗФ инфразвуковой сигнал формируется источниками генерации трех типов: локальным, вторичным и эпицентральным. Основной сигнал большой амплитуды формируется эпицентральным источником в результате пульсаций ледовой поверхности озера над очагом землетрясения при формировании изгибных волн во время прохождения пакетов продольных P-, поперечных S- и поверхностных L-волн. Источники локальных и вторичных инфразвуковых сигналов небольшой амплитуды могут быть многочисленными и разнообразными — их нельзя определить и идентифицировать по данным одного пункта регистрации. Полученные результаты дают основание предложить гипотезу генерации и излучения эпицентрального инфразвукового сигнала путем суперпозиции изгибных волн упругой ледовой мембраны на поверхности оз. Хубсугул с проходящими сейсмическими волнами. Динамика и морфология основной моды изгибной волны в первом приближении объясняет подобие сейсмического и эпицентрального инфразвукового сигналов, отрицательную начальную фазу эпицен-тральных инфразвуковых волн, а также фиксацию слабого инфразвукового сигнала, возникшего после афтершока малой магнитуды. Совместное сейсмоакустическое исследование позволило уточнить параметры и характеристики сейсмического источника, такие как глубина гипоцентра и тип подвижки в очаге, а также выявить генерацию поверхностных L-волн в Хубсугульской впадине.

Рис. 5. Динамика и морфология колебаний ледовой поверхности (мембраны) для основной моды. Частота сейсмической P-волны 1 Гц, радиус сейсмической зоны излучения ≈2.0 км, моменты времени 0.05 ( а ), 0.130 ( б ), 0.255 ( в ), 0.380 с ( г )

Авторы признательны Н.А. Гилевой (Байкальский филиал ФИЦ ЕГС РАН) и В.В. Мордвиновой (Институт земной коры СО РАН) за любезно предоставленные записи землетрясений и консультации.

Работа выполнена в рамках базового финансирования ФНИ II.16. Результаты получены с помощью оборудования инфразвуковой станции Института солнечно-земной физики СО РАН.

Список литературы О генерации инфразвуковых сигналов при землетрясениях 5 декабря 2014 г. в акватории озера Хубсугул (Северная Монголия)

- Аки К., Ричардс П. Количественная сейсмология. М.: Мир, 1983. Т. 1, 2. 880 с.

- Альперович Л.С., Вугмейстер Б.О., Гохберг М.Б. и др. Об опыте моделирования магнитосферно-ионосферных эффектов при сейсмических явлениях//Доклады АН СССР. 1983. Т. 269, № 3. С. 573-578.

- Голицын Г.С., Кляцкин В.И. Колебания в атмосфере, вызываемые движениями земной поверхности//Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. 1967. Т 3, № 10. С. 1044-1052.

- Добрынина А.А., Саньков В.А., Чечельницкий В.В. и др. Сейсмоакустические эффекты Хубсугульского землетрясения 5 декабря 2014 г. с Mw=4.9 // Доклады академии наук. 2017. Т. 477, № 6. С. 711-715.

- Ерущенков А.И., Пономарев Е.А., Сорокин А.Г. О микробаромах в Восточной Сибири//Иссл. по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. 1979. Вып. 46. С. 113-120.

- Ключевский А.В. Напряжения, деформации и сейсмичность на современном этапе эволюции литосферы Байкальской рифтовой зоны. Автореф. дис. докт. геол.-мин. наук. Иркутск: ИЗК СО РАН, 2008. 31 с.

- Ключевский А.В. Структуры-аттракторы рифтогенеза в литосфере Байкальской рифтовой системы//Доклады академии наук. 2011. Т. 437, № 2. С. 249-253.

- Ключевский А.В., Демьянович В.М. Динамические параметры очагов сильных землетрясений Байкальской сейсмической зоны//Физика Земли. 2002. № 2. С. 55-66.

- Пасечник И.П. Воздушные волны, возникшие при Гоби-Алтайском землетрясении 4 XII. 1957 г. // Изв. АН СССР. Серия геофизическая. 1959. № 11. С. 1687-1689.

- Рындин Е.А., Лысенко И.Е. Решения задач математической физики в системе Matlab. Таганрог, 2005. 65 с.

- Сорокин А.Г. Исследования дальнего распространения инфразвука от взрывов и океанских штормов. Автореф. диссертации канд. ф.-м. наук. Иркутск: ИСЗФ СО РАН, 1995. 10 с.

- Сорокин А.Г. Об инфразвуковом излучении Челябинского метеороида//Изв. РАН. Сер. физическая. 2016. Т. 80, № 1. С. 102-106.

- Сорокин А.Г., Добрынина А.А. Сравнительный анализ сейсмических и инфразвуковых сигналов от импульсных источников и землетрясений//Изв. Иркутского государственного университета. Сер. «Науки о Земле». 2017. Т. 20. С. 107-114.

- Флоренсов Н.А., Солоненко В.П. Гоби-Алтайское землетрясение. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 391 c.

- Черных Е.Н., Ключевский А.В., Ружич В.В. Сравнительное исследование записей катастрофического Восточно-Японского землетрясения на скальном грунте и ледовом покровеN озера Байкал//Вопросы инженерной сейсмологии. 2011. Т. 38, № 4. С. 29-38.

- Черных Е.Н., Ключевский А.В., Ружич В.В. Сравнительное исследование записей близких землетрясений на скальном грунте и ледовом покрове озера Байкал//Сейсмические приборы. 2012. Т. 48, № 4. С. 55-66.

- Arrowsmith S.J., Johnson J.B., Drob D.P., Hedlin M.A.H. The seismoacoustic wavefield: A new paradigm in studying geophysical phenomena//Rev. Geophys. 2010. V. 48. RG4003

- DOI: 10.1029/2010RG000335

- Benioff H., Gutenberg B. Observations with electromagnetic microbarographs//Nature. 1939. V. 144. P. 478

- DOI: 10.1038/144478a0

- Bolt B.A. Seismic airwaves from the Great 1946 Alaskan Earthquake//Nature. 1964. V. 202. P. 1095-1096. 10.1038/2021095a0

- DOI: :10.1038/2021095a0

- Brune J.N. Tectonic stress and the spectra of seismic shear waves from earthquakes//J. Geophys. Res. 1970. V. 75. P. 4997-5009.

- Donn W.L., Posmentier E.S. Ground-coupled air waves from the Great Alaskan Earthquake//J. Geophys. Res. 1964. V. 69. P. 5357-5361

- DOI: 10.1029/JZ069i024p05357

- Golenetsky S.I., Misharina L.A. Seismicity and earthquake focal mechanisms in the Baikal rift zone//Tectonophys. 1978. V. 45, N 1. P. 71-86.

- Klyuchevskii A.V. Seismic moments of earthquakes in the Baikal rift zone as indicators of recent geodynamic processes//J. Geodynamics. 2004. V. 37, N 2. P. 155-168.

- Klyuchevskii A.V. Nonlinear geodynamics of the Baikal Rift System: an evolution scenario with triple equilibrium bifurcation//J. Geodynamics. 2010. V. 49, N 1. P. 19-23

- DOI: 10.1016/j.jog.2009.08.001

- Klyuchevskii A.V. Rifting attractor structures in the Baikal Rift System: Location and effects//J. Asian Earth Sciences. 2014. V. 88. P. 246-256

- DOI: 10.1016/j.jseaes.2014.03.009

- Le Pichon A., Guilbert J., Vallée M., et al. Infrasonic imaging of the Kunlun Mountains for the Great 2001 China Earthquake//Geophys. Res. Lett. 2003. V. 30. N. 15. 1814

- DOI: 10.1029/2003GL017581

- Logatchev N.A., Florensov N.A. The Baikal system of rift valleys//Tectonophys. 1978. V. 45. P. 1-13.

- Mikumo R. Atmospheric pressure waves and tectonic deformation associated with the Alaskan earthquake of March 28, 1964//J. Geophys. Res. 1968. V. 73. P. 2009-2025

- DOI: 10.1029/JB073i006p02009

- Mutschlecner J.P., Whitaker R.W. Infrasound from earthquakes//J. Geophys. Res. 2005. V. 110. D01108. 10.1029/2004JD005067

- DOI: :10.1029/2004JD005067

- Ponomarev E.A., Rudenko G.V., Sorokin A.G., et al. The normal-mode method for probing the infrasonic propagation for purposes of CTBT//J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2006. V. 68. P. 559-614.

- Rudenko G.V., Uralov A.M. Calculation of ionospheric effects due to acoustic radiation from an underground nuclear explosion//J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 1995. V. 57, N 3. P. 225-236.

- Sorokin A.G., Ponomarev E.A. Assessing the state of the atmospheric acoustic channel using the IDEAS data on long-distance microbarom propagation//J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2008. V. 70. P. 1110-1121.

- Sorokin A.G., Lobycheva I.Yu. On simulation of the atmospheric acoustic channel for some nuclear tests in former soviet test site Semipalatinsk//J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2011. V. 73. P. 1629-1635.

- Young J.M., Greene G.E. Anomalous infrasound generated by the Alaskan earthquake of 28 March 1964//J. Acoust. Soc. Am. 1982. V. 71. P. 334-339

- DOI: 10.1121/1.387457

- URL: http://www.isc.ac.uk (дата обращения 11 мая 2018).

- URL: http://seis-bykl.ru (дата обращения 11 мая 2018).