О генетической природе мутаций у растений яровой мягкой пшеницы

Автор: Поползухина Н.А.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Биотехнология. Культура клеток и тканей

Статья в выпуске: 3 т.38, 2003 года.

Бесплатный доступ

Оценивали характер наследования морфологических и количественных признаков у мутантов яровой мягкой пшеницы, полученных под воздействием химических мутагенов и вируса штриховатой мозаики ячменя.

Короткий адрес: https://sciup.org/142132882

IDR: 142132882 | УДК: 633.111«321»:631.528

Текст научной статьи О генетической природе мутаций у растений яровой мягкой пшеницы

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что большинство индуцированных мутаций у высших растений являются рецессивными (1-4). Доминантные и полудоминантные мутации встречаются у растений значительно реже и возникают в основном у полиплоидов, причем селекционная ценность доминантных мутаций считается несравненно более высокой, чем рецессивных (2, 5, 6). В селекционной работе необходимо оценивать генетическую природу мутантов, так как у многих из них изменяется целый комплекс признаков. Мутантные линии часто бывают неконстантными, что может сопровождаться выщеплением рецессивных признаков в последующих поколениях. При скрещивании мутантов и исходных сортов можно избавиться от сопутствующих вредных мутаций, при гибридизации с другими сортами — привнести мутантные гены, детерминирующие хозяйственно ценные признаки.

В задачу нашей работы входила оценка характера наследования мутаций по ряду морфологических и количественных признаков у селекционных линий яровой мягкой пшеницы, полученных под воздействием химических мутагенов и вируса штриховатой мозаики ячменя (ВШМЯ).

Методика. Объектом исследований служили мутантные линии яровой мягкой пшеницы, гибриды F1 и F2 от скрещивания мутантных и исходных форм. Обработку семян сорта Лютесценс 65 проводили нитрозодиметилмочевиной (НДММ), этиленимином (ЭИ) и нитрозодиэтилмочевиной (НДЭМ) в концентрации соответственно 0,05; 0,005 и 0,01 % (7). Растения сортов Омская 23 и Лютесценс 1917 обрабатывали ВШМЯ по методике Бурдуна с соавт. (8).

Посев гибридных, мутантных и исходных форм проводили в 1992-1993 годах вручную на 2-метровых рядках (площадь питания растений составляла 5 x 20 см2) блоками в 3-кратной повторности. Растения убирали вручную; по количественным показателям индивидуально анализировали 30-50 растений исходных, мутантных форм и гибридов F1, а также 50-100 растений F2. Метеорологические условия в годы проведения опыта были контрастными. В 1992 году наблюдался недобор положительных температур воздуха (особенно в июне), количество осадков соответствовало среднемноголетним. Температура воздуха в мае 1993 года была ниже нормы, в остальные месяцы — близка к среднемноголетней, количество осадков составляло 144 % от нормы.

Достоверность различий между средними значениями признаков рассчитывали по t-критерию (9), % — по Лакину (10); степень доминирования количественных признаков (hр) — по Beil и Atkins (11) по формуле х P + х P

х F

h p =

_ х P + х P х Pmax ---------

Результаты. При скрещивании мутанта Р 2411 (отличался от исходного сорта Омская 23 наличием остей) с исходным сортом все растения F1 имели фенотип последнего, то есть мутация носила рецессивный характер. При самоопылении соотношение безос-тые:остистые в F2 соответствовало 3:1. В отличие от исходного сорта Лютесценс 65 му- тант Р 2468 характеризовался белой окраской зерен. Гибриды F1 от скрещивания мутанта и исходной формы были краснозерными, то есть мутация носила рецессивный характер. В F2 соотношение краснозерные:белозерные приближалось к 3:1:

Комбинация скрещивания

Фактическое расщепление в F 2

Р 2411 х Омская 23

Р 2468 х Лютесценс 65

29:13 (безостые:остистые)

16:3 (краснозерные:белозерные)

Теоретически возможное расщепление в F 2

31,5:10,5

14,25:4,75

х факт.

(Р = 0,05) 0,80 0,85

Х теор.

(Р = 0,05)

3,84

3,84

При воздействии мутагенных факторов происходит значительное варьирование количественных признаков, в том числе определяющих продуктивность и качество урожая (12). Следует учитывать, что количественные признаки подвержены сильному модифицирующему влиянию окружающей среды, их наследование определяется полигенной системой, а мутации за немногими исключениями носят рецессивный характер. Сравнение характера изменчивости количественных признаков у мутантных и исходных форм в различных условиях внешней среды служит, по мнению Жученко, «одним из наиболее прямых подходов к задаче оценки индуцированных изменений спектра адаптивной генотипической изменчивости» (13).

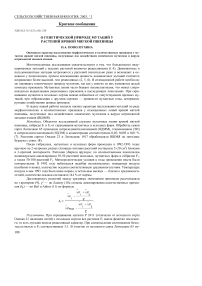

В первый год исследований мутанты, полученные на основе сорта Лютесценс 65, были более скороспелыми и отличались от исходной формы повышенным содержанием белка в зерне. Высота растений, число колосков в колосе и масса 1000 зерен у мутантов М 753 и М 735 были достоверно выше, чем у исходного сорта (табл.). У гибридов F2 от скрещивания М 753 и исходного сорта высота растений и масса 1000 зерен наследовались по типу неполного доминирования мутантного признака (мутация — доминантная); число колосков в колосе — по типу неполного доминирования признака исходного сорта (мутация — рецессивная). У мутанта М 735 мутация по высоте растений оказалась доминантной, по числу колосков в колосе и массе 1000 зерен — полудоминантной.

Наибольшее число измененных признаков наблюдалось у мутанта М 777: высота растений, озерненность колоса, масса 1000 зерен, кустистость, продуктивность. При этом первые три мутации были полудоминантными, остальные — рецессивными.

Мутант Р 2411 достоверно превышал по продуктивности и высоте растений исходный сорт Омская 23. Наследование этих признаков у гибридов F2 от скрещивания мутанта и исходного сорта проходило по доминантному и полудоминантному типу (мутация — доминантная). Достоверных различий между реципрокными гибридами F2 по этим признакам не было обнаружено, что свидетельствует о точковых мутациях.

Мутант Р 2362 достоверно отличался от растений исходного сорта Лютесценс 1917: по числу колосков в колосе была выявлена доминантная мутация, по общей и продуктивной кустистости, а также продуктивности растений — рецессивная. Реципрокных различий между гибридами F 2 не обнаружено (точковые мутации).

Следует подчеркнуть, что условия вегетационного периода второго года исследований оказывали существенное влияние на проявление признаков у мутантных форм, в соответствии с чем изменялся и характер наследования признаков — доминантность сменялась на рецессивность и наоборот (см. табл.).

Оценка характера наследования количественных признаков у гибридов F2 от скрещивания мутантных и исходных форм яровой мягкой пшеницы

|

Исходный сорт, мутант, гибрид F 2 |

Высота растений, см |

Общая кустистость, шт. |

Продуктивная кустистость, шт. |

Число колосков в колосе |

Число зерен в колосе |

Масса зерна с одного колоса, г |

Масса 1000 зерен, г |

Масса зерна с од-ного растения, г |

||||||||

|

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

|

|

Лютесценс 65 |

62,00 |

95,78 |

5,11 |

3,93 |

3,78 |

3,26 |

19,11 |

18,00 |

35,11 |

39,22 |

1,02 |

1,12 |

28,19 |

29,12 |

2,24 |

2,75 |

|

М 753 |

76,20* |

91,41* |

4,40 |

4,14 |

3,60 |

3,72 |

15,80* |

14,28* |

41,80 |

25,31 |

1,43 |

0,85* |

34,71* |

34,07* |

3,44 |

2,45 |

|

F 2 М 753 х Лютесценс 65 |

74,45 |

96,85 |

5,36 |

3,82 |

4,64 |

3,14 |

18,36** |

17,23 |

41,00 |

34,31 |

1,47 |

1,02 |

33,95 |

29,78 |

4,32 |

2,56 |

|

h р |

0,75 |

1,49 |

1,71 |

–2,20 |

10,56 |

–1,52 |

0,54 |

0,59 |

0,76 |

0,30 |

1,19 |

0,29 |

0,76 |

–0,74 |

2,47 |

–0,27 |

|

М 735 |

75,72* |

106,78* |

4,94 |

3,95 |

3,72 |

2,62* |

15,39* |

16,38* |

34,00 |

35,54 |

1,26 |

1,04 |

36,90* |

29,78 |

3,33 |

1,93* |

|

F 2 М 735 х Лютесценс 65 |

79,54 |

103,50 |

5,23 |

4,12 |

4,08 |

3,36 |

17,62** |

16,75 |

44,33** |

32,26 |

1,50 |

1,07 |

34,29 |

32,97 |

3,82 |

2,74 |

|

h р |

1,56 |

0,40 |

2,33 |

18,0 |

11,0 |

1,31 |

0,20 |

–0,54 |

17,86 |

–2,78 |

3,00 |

–0,03 |

0,40 |

10,67 |

3,82 |

0,98 |

|

М 777 |

91,64* |

101,73* |

6,86* |

3,50 |

6,21* |

3,23 |

18,57 |

17,69 |

41,43 |

35,62 |

1,76* |

1,05 |

42,36* |

29,82 |

6,87* |

2,59 |

|

F 2 М 777 х Лютесценс 65 |

78,74** |

107,26 |

4,56** |

3,80 |

4,04** |

3,49 |

19,13 |

17,06 |

39,87 |

34,28 |

1,45 |

1,15 |

35,72** |

33,85 |

4,55 |

3,07 |

|

h р |

0,13 |

2,86 |

–1,61 |

0,38 |

–0,79 |

12,50 |

1,07 |

–4,88 |

0,51 |

–1,80 |

0,16 |

1,75 |

0,06 |

12,51 |

–0,01 |

5,00 |

|

Омская 23 |

81,26 |

99,90 |

4,56 |

3,24 |

4,04 |

2,24 |

17,59 |

16,67 |

36,37 |

32,38 |

1,58 |

0,94 |

42,94 |

29,27 |

4,62 |

1,74 |

|

Р 2411 |

81,73 |

105,76* |

4,47 |

3,62 |

4,07 |

2,71 |

18,20 |

16,38 |

44,13 |

35,19 |

1,79 |

1,00 |

39,71 |

28,36 |

4,21 |

2,45* |

|

F 2 Р 2411 х Омская 23 |

75,24 |

103,47 |

3,74 |

3,00 |

3,93 |

2,49 |

17,78 |

17,02 |

36,14 |

37,27 |

1,38 |

1,20 |

37,22 |

32,86 |

4,65 |

2,35 |

|

h р |

–27,22 |

0,22 |

19,50 |

–2,26 |

–13,00 |

0,04 |

–0,40 |

3,33 |

–1,06 |

2,48 |

–2,73 |

7,67 |

–2,53 |

8,98 |

1,15 |

0,71 |

|

F 2 Омская 23 х Р 2411 |

85,40 |

104,88 |

4,41 |

2,95 |

3,78 |

2,49 |

18,07 |

16,72 |

41,37 |

37,74 |

1,82 |

1,21 |

40,88 |

32,39 |

4,97 |

2,33 |

|

Лютесценс 1917 |

87,78 |

93,26 |

6,71 |

3,60 |

4,93 |

3,23 |

18,00 |

15,68 |

43,93 |

31,94 |

1,62 |

0,94 |

36,80 |

29,81 |

5,58 |

2,40 |

|

Р 2362 |

79,86 |

87,83 |

4,78* |

2,65* |

3,86 |

2,48* |

16,14* |

14,78* |

39,57 |

32,83 |

1,75 |

0,90 |

43,94* |

28,12 |

4,70 |

1,76* |

|

F 2 Р 2362 х Лютесценс 1917 |

86,75 |

100,09 |

5,67 |

3,61** |

3,50 |

3,18** |

18,75 |

14,28 |

38,08 |

31,23 |

1,45 |

1,22 |

36,78 |

39,40** |

3,52 |

2,74** |

|

h р |

0,74 |

3,51 |

–0,07 |

1,02 |

–1,70 |

0,86 |

1,81 |

–2,11 |

–1,68 |

–2,56 |

–0,11 |

15,00 |

–1,06 |

12,28 |

–3,68 |

2,06 |

|

F 2 Лютесценс 1917 х Р 2362 |

90,11 |

100,79 |

6,11 |

3,67 |

3,78 |

3,19 |

18,44 |

15,17 |

40,33 |

31,98 |

1,51 |

1,22 |

35,90 |

38,47 |

3,28 |

2,76 |

* Р < 0,05 (между мутантами и исходной формой).

** Р < 0,05 (между мутантами и гибридами).

П р и м е ч а н и е. 1 и 2 — соответственно первый и второй годы исследований.

Таким образом, мутагенные факторы вызывают у растений яровой мягкой пшеницы мутации как по морфологическим, так и по количественным признакам. Мутации, затрагивающие остистость и окраску зерновок, являются рецессивными и носят моноген-ный характер; мутации количественных признаков чаще доминантные, но встречаются и рецессивные. Условия выращивания оказывают существенное влияние на проявление и характер наследования признаков у мутантных форм.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. B l i x T.S. Mutation genetics in Pisum . Agri Horg. Ben., 1972, 30: 1-293.

-

2. С и д о р о в а К.К. Генетика мутантов гороха. Новосибирск, 1981.

-

3. W i l s o n F.D. Inheritance of undulate leaf mutant of upland coffon. J. Hered., 1989, 80, 6: 482-483.

-

4. C h u n g J., S t a s w i c k P.E., G r a e f J.Z. e.a. Inheritance of a disease lesion mimic mutant in soy

bean. J. Hered., 1998, 89, 4: 363-635.

-

5. H a g b e r g A. Barley mutations used as a model for the application of cytogenetics and other sciences in plant breeding. In: Proc. 2-nd Congr. Ogth, European Assoc. for Research on Plant Breeding, Koln, Eucar-pia, 1959: 235.

-

6. З о з Н.Н. Закономерности действия химических мутагенов на высшие растения. Автореф. докт. дис. М., 1968.

-

7. Р а п о п о р т И.А. Определение частоты неизвестных ранее мутаций при опытах по химическому мутагенезу в селекции. В сб.: Химический мутагенез и создание сортов интенсивного типа. М., 1977: 3-36.

-

8. Б у р д у н А.М., П а н а р и н И.В., З а б а в и н а Е.С. Способ получения рекомбинаций у пшеницы. А.с. 933658. Бюл. изобр. и откр. ¹ 21, 1983.

-

9. Р о к и ц к и й П.Ф. Введение в статистическую генетику. Минск, 1974.

-

10. Л а к и н Г.Ф. Биометрия. М., 1980.

-

11. B e i l G.M., A t k i n s R.E. Estimates of general and specific combining ability in F 1 hybrids for grain yield and its components in grain sorghum Sorghum vulgare . Pers. Crop. Sci., 1965, 7, 3: 225-228.

-

12. Р а п о п о р т И.А., Ш и г а е в а И.Х., А х м а т у л и н а И.Б. Химический мутагенез: проблемы и перспективы. Алма-Ата, 1980.

-

13. Ж у ч е н к о А.А. Адаптивный потенциал культурных растений (эколого-генетические основы). Кишинев, 1988.

Сибирский НИИ сельского хозяйства , Поступила в редакцию 2

644012, Омск, просп. Королева, 26 августа 2001 года

ABOUT GENETICAL NATURE OF MUTATION IN SPRING SOFT WHEAT PLANTS

S u m m a r y

The character of inheritance of morphological and quantitative determinants in mutants of spring soft wheat, obtained as a result of treatment of chemical mutagens and infection of barley shaded mosaic virus was evaluated. It was shown, that mutations determining the bearded and white corn seeds were monogenic and recessive, but mutations of quantitative determinants were both dominant (more often) and recessive. A growing conditions have a great effect on manifestation of determinants and character of their inheritance in mutant forms. Chromosomal nature of mutations of economically important determinants was revealed.

Новые книги

Агротехнические рекомендации по возделыванию кормовых культур в республике Башкортостан /Под ред. Г.К. Зарипова, Р.С. Еникеева, Р.Н. Гафарова и др. Уфа: БНИИСХ, 2001, 52 с.

В рекомендациях представлены схемы видового районирования многолетних и однолетних трав по сельскохозяйственным зонам республики. Рассматриваются особенности интенсивных технологий возделывания традиционных и нетрадиционных видов кормовых культур на пашне, а также приемы повышения урожайности природных сенокосов и пастбищ. Описаны технологии заготовки и хранения основных видов кормов, обеспечивающие вы- сокую питательную ценность и наименьшие потери питательных веществ.