О гипергеометрическом подходе к решению алгебраических уравнений

Автор: Михалкин Евгений Николаевич

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Математика

Статья в выпуске: 2 (16), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается алгебраическое уравнение с одним параметром (триномиальное уравнение). На основе гипергеометрического подхода Меллина получена формула для решения триномиального уравнения в виде линейной комбинации обобщенных гипергеометрических рядов. Указана область сходимости найденных рядов.

Алгебраическое уравнение, гипергеометрическая функция, обобщенный гипергеометрический ряд

Короткий адрес: https://sciup.org/144153210

IDR: 144153210

Текст научной статьи О гипергеометрическом подходе к решению алгебраических уравнений

Рассмотрим общее алгебраическое уравнение:

zn + x 1 zn^ + ... + xpznp - 1 — 0, n> n 1 ... > np 0.

В 1921 г. шведский математик Меллин предъявил интегральную формулу [Mellin, 1921], а также разложение в гипергеометрический ряд для решения z(x) — z(x 1 ,...xp) рассматриваемого уравнения (см. также [Семушева, Цих, 2000]). Им было найдено решение для ветви с условием z 0 ( 0 ) — 1, которое называется главным решением. Нетрудно проверить, что все остальные решения уравнения (1) получаются из главного по формуле:

z j (x) — sjz(sin 1 x 1 ,...,sJnpxp),j — 1,... ,n - 1,

2ππ где s — e n - первообразные корни из единицы степени n.

В статье [Семушева, Цих, 2000] на основе интегрального представления Мел-лина и теории многомерных вычетов был вычислен ряд Тейлора и описана его область сходимости для главного решения уравнения (1). Этот ряд следующий:

( - 1 fr

^ n n

V x 1 k 1

1 - n 1

где n i —n - n i , | k | — k 1 + . + kp , Г(к) - гамма функция Эйлера.

^ n n

В данной работе рассматривается уравнение (1) при p - 1 . В этом случае (1) содержит лишь один параметр и имеет вид:

zIl+xzm - 1 = 0 (3)

(здесь x и m обозначают соответственно x 1 и п 1 ).

В статье будет получена формула для решения (3) в классе гипергеометрических функций вида:

„ Fn -i (ai, • •, an; в, • •, вп -1; y(x» , где y(x) - функция, линейно зависящая от параметра x. Напомним, что обобщенной гипергеометрической функцией nFn-1 (а1, —, ап; в1, —, вп-1 ‘Л) называется ряд:

n F n -1 (а 1 ’ •

то

•, ап ’ в1 , — • , вп-1 ’О — Е к-0

(а 1 ) k • — • (a n )k

(в 1 ) k • — • (в п - 1 ) k k!

t k ,

где (а ) h

Г(а + к) Г(а)

символ Похгаммера.

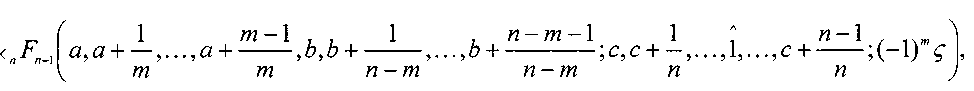

Теорема . Главное решение z 0 (x) уравнения (3) допускает представление в виде суммы обобщенных гипергеометрических рядов:

п - 1

z 0 (x) = - £ п s=0

1 + ms

п

s! Г 1 -

1 + ms

п

xs

c = c(s) = - +1, п п a = a(s) = — + —, b = b(s) = — - —-----, п mn п п(п - m)

где

и применим к нему формулу дополнения:

1 _ r(z) sin nz

Г( 1 - z)

.

π

1 ”

z 0 (x)- Е п к- 0

( - 1 )к Г | 1 + mk | ________ I п п )

< 1 п - m к! г I---к +1

I п п

x

к

Тогда получим, что

Г f 1 + mk j г I

_ / 1 V n n J 1

z 0 (x) =X —-------- nn k=0

1 +n n n k!

m , V J 1 , mk )

— k I sin n I + I

J V n n J ь

----------------- x

.

Далее воспользуемся формулой Гаусса–Лежандра для гамма-функции [Бейтмен, Эрдейн, 1973], которую запишем в следующем виде:

m -1 ( r A

ПГ |z + r| Т-1/ \ _ r=0 V m J m — 2,3,4,....

r(mz) -----1-------1---- ,

—(m -1 ) — mz

( 2n ) 2 m 2

Согласно ей, множители, стоящие в (8), будут такими:

k!- Г n I - + 1

V V n n

1 (n - 1 ) - 1 - k

( 2n ) 2 n 2

n -1 f Ъ 1 F A П Г | k + 1 + - |, r= 0 V n n n J

Г f 1 + m^ I - г m k +

mk

n n

V V n mn

1 (m - 1 )

( 2n ) 2 m

mk n

m —1 f "I Fi

П Г I k + — + r 1 | ,

Г 1 = 0 V n mn m J

Г I -

m , — k

n

n J 1 (n - m - 1 ) 1 + 1 - k-^m

( 2n ) 2 (n - m) 2 n n

П r|k - r2=0 V n n(n - m)

n - m - 1

+ — n

r 2

.

- m

Подставляя полученные выражения в (8) и очевидные действия, перепишем (8) в виде:

выполняя некоторые достаточно

z 0 (x) - -

n n 2 m

1 1

----x

11 +-

2 -(n - m) 2 -

m - 1 i 1, 1 r A n - m - 1 / Ь

П Г I k + — + r П Г I k -

” r = о ^ n mn m)r =o —п n(n - m)

x X 1 2

k- 0

+ —

n

r 2

где g -

mm(n - m)n - m

nn

n — 1

П г | k + 1 + - r= 0 V n n n_

— I k m ^ n • _f 1 , mk) ---C n Sinn — + ,

V n n J

xn . Заметим, что в полученном представлении решения z 0 (x)

z 0 (x)-

3 11 11

-- _ _+—

V nn 2 m 2 n (n - m) 2 n

x

m - 1 n - m - 1

s П г I - + — + r1 +1 |n г | --1— + - n-1 ^ n mn m n n(n - m) n n у r1 0 vy '2 0 v_______ c Е - s-0 l-0 п г \ - +1 + - + l | r-0 (n n n J

r 2

^^^^^^B

— + l I m A - (1 ms .I c sinnI ++ ml I.

I n n J

Далее, следуя представлению обобщенного гипергеометрического ряда, представим внутренний ряд в виде (4), для этого воспользуемся ранее упомянутой формулой Гаусса – Лежандра:

m - 1 1 (m -1 )

П г | - + — + —I -( 2n ) 2 ' )

- 1 = о ( n mn m J

m

1 ms 1

2 n n

г | ms + 1 ( n n

11 n - m 1 n - m - 1 (n - m - 1 ) - -+

П г I-- 1 + ^M = ( 2n ) 2 ' ) (n - m) 2 n n г I n-^s - 1

r2=0 (n n(n - m) n - m J ^ n n n -1 1 (n-1) -i-s

Пг|s + 1 + -| -(2n)2 n 2 г(s +1), r=о < n n n J

1 , ms I 1 , ms а также тем, что sinnI — + — + ml I = (-1) sinnI — + — n n

n n

В результате решение z 0 (x) уравнения (3) представится следующим образом:

ms , 1 1 „| n - m 1

— + I г I-----s n n J ^ n n s!

s - ( ms 1 x Sin n I + —

I n n

x

n - 1

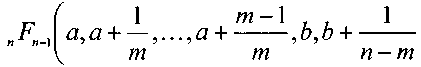

z 0 (x) = - Е nns=0

x

, n-m-\ 1 _Л b +---------; с, c + —,..., 1

n-m n

и — 1 I

^;(-1)Ч L

и )

где значения a = a(s), b = b(s), c = c(s) находятся согласно (6). После применения ms 1 I I ms 1 I - формулы дополнения к произведению г| — + — |sinn| — + — I, убеждаемся в < n n J < n n J справедливости (5).

Каждый из полученных рядов сходится при | c(x) |< 1 (см., например, [Бейтмен,

Эрдейи, 1973]), а это в силу (7) и означает, что найденные ряды сходятся в круге i i nn

|x|<----------- mm(n - m)n-m

Отметим, что все точки дискриминантного множества уравнения (3) лежат на граничной окружности

nn

|x|- mm(n - m)n-m

найденного круга сходимости ря-

дов [Михалкин, 2006].