О границе ареала коростеля Crex crex в Восточной Сибири

Автор: Мельников Юрий Иванович

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 833 т.21, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140153173

IDR: 140153173

Текст статьи О границе ареала коростеля Crex crex в Восточной Сибири

По территории Прибайкалья проходит восточная окраина ареала коростеля Crex crex (Linnaeus, 1758) (Гагина 1961; Курочкин, Кошелев 1987; Степанян 1990). Однако точные её границы до сих пор не выяснены. Поэтому в литературе встречаются противоречивые мнения, связанные с возможными находками рассматриваемого вида (регистрации по голосу) далеко за пределами установленной области гнездования – в Забайкалье (Липин и др. 1976; Лямкин 1977; Прокопьев 1988; Елаев, Доржиев 1998; Мельников 2000; Мельников, Мельникова 2000; Фефелов и др. 2001; Попов, Матвеев 2006; Мельников, Дурнев 2009; Доржиев и др. 2011). Наши многолетние работы, связанные со специальным обследованием водно-болотных экосистем Восточной Сибири, позволяют значительно уточнить границы распространения коростеля в Прибайкалье (Мельников 2010). Несомненно, однако, что к текущему моменту они существенно изменились. В настоящей работе нами определены границы распространения коростеля, сложившиеся к началу первого десятилетия XXI столетия.

Согласно Т. Н. Гагиной (1961), в Предбайкалье распространение коростеля в первой половине XX столетия было ограничено Восточно -Саянским (очень редко встречающийся вид), Ангарским, Лено-Киренг-ским (обычный гнездящийся), Селенгинским (очень редко гнездящийся) и Тунгусским (гнездящийся вид) участками. Состояние численности и распространение коростеля между южными и северными участками этого региона оставались неизвестными. Последующие годы практически не изменили уровень изученности распространения данного вида в Восточной Сибири, поскольку основные исследования птиц проводились на юге в окрестностях крупных промышленных центров этого крупного региона.

В 1980-2000 годах нами проводились экспедиционные обследования основных районов гнездования околоводных и водоплавающих птиц Восточной Сибири, во время которых были собраны сведения и по особенностям распространения пастушковых птиц, в том числе коростеля. Эти работы позволили выяснить детали распространения данного вида в этом обширном регионе. Дополнительно они уточнены на основе анализа литературы последних десятилетий, содержащей сведения о распространении птиц Прибайкалья и прилежащих районов Монголии и Китая (Фомин, Болд 1991; Водопьянов 1992; Дурнев и др. 1996; Богородский 1998; Елаев, Доржиев 1998; Доржиев, Елаев 1999; Мельников 1999, 2000, 2010, 2011; Мельников, Мельникова 2000; Попов, Саловаров 2000; Ананин 2001, 2006; Попов, Хидекель 2001; Фефелов и др. 2001; Попов 2004, 2012; Оловянникова 2006; Попов, Матвеев 2006; Фефелов 2006; Малеев, Попов 2007, 2010; Попов и др. 2009; Саловаров и др. 2009; Пыжьянов и др. 2010; Находкин и др. 2008; Мельников, Дурнев 2009; Доржиев 2011; Попов, Стелькин 2011; Доржиев и др. 2011; MacKinnon, Phillipps 2000).

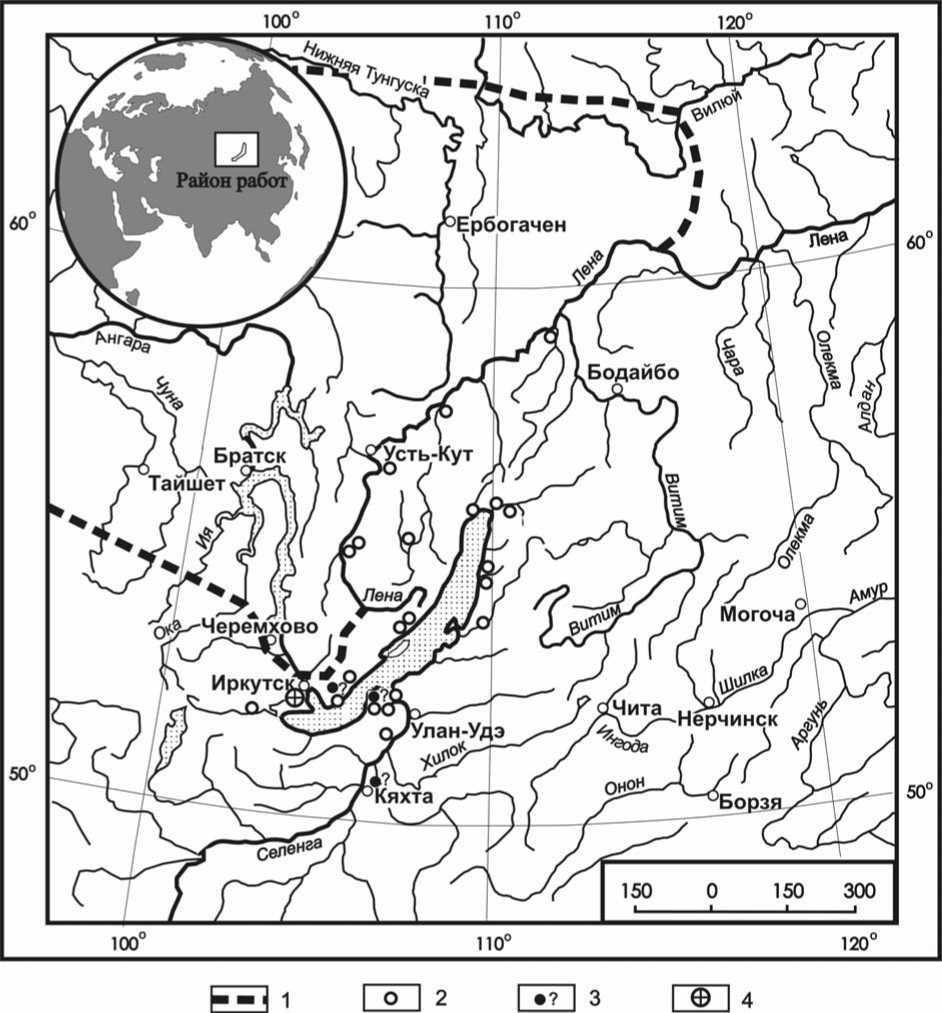

На территорию Иркутской области сплошная граница ареала коростеля заходит с запада из Красноярского края южнее города Тайшет по северной окраине Присаянья или несколько южнее Иркутско-Черемховской равнины (см. рисунок). Коростель выбирает для гнездования травянистые, даже кочковатые луга с высокой долей различных осок, но избегает моховых болот, которые крупными массивами распространены в Присаянье. Поэтому здесь коростель встречается в переходной зоне между южной окраиной Иркутско-Черемховской равнины и северной окраиной Присаянья, где ещё достаточно обычны небольшие травяные закочкаренные луга. В переходной зоне он гнездится во всех подходящих местах, но только отдельными парами. Это во многом определяется тем, что по Иркутско-Черемховской равнине плотность населения коростеля по травяным лугам небольших лесостепных речек достаточно велика – от 10-15 до 25-30 пар/км2: поймы реки Бирюса в районе Тайшета, рек Ук и Уда в районе Нижнеудинска, реки Ия у Нижнеудинска, а также в районе слияния рек Икей и Кирей (1982-1987 годы) (рисунок).

Далее на восток численность вида заметно снижается, хотя качество местообитаний коростеля (по визуальным характеристикам) остаётся ещё высоким. Однако все его стации здесь становятся более фрагментарными. В Зиминско-Куйтунской лесостепи граница распространения коростеля идёт немного южнее Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали, хотя отдельные пары этого вида встречаются по границе лесостепи и Присаянья значительно южнее (деревня Коноваловск, верховья реки Шельбей). Начиная с города Зима, полоса ареала южнее магистрали становится очень узкой. Здесь эти птицы гнездятся в значительно меньшем количестве (3.0-5.0 пар/км2) по влажным поймам рек Унга, Залари, Каменка, Белая и Китой. В районе устья реки Куда граница переходит на правый берег реки Ангара и, огибая с севера Иркутск, уходит по Предбайкальскому краевому прогибу в пойму Лены (немного южнее посёлка Качуг – нижнее течение реки Манзурка) (рисунок). Здесь на границе ареала коростель отмечается отдельными парами, лишь иногда по сырым лугам формируя локальные поселения с плотностью 2.5-3.0 пары/км2.

Восточная граница ареала коростеля Crex crex в Восточной Сибири в конце XX столетия. 1 – точно выясненная граница ареала коростеля, 2 – отдельные находки на правобережье Лены и на восток за пределами основного ареала. 3 – места спорных находок коростеля.

4 – достоверно установленное место эпизодического гнездования в Прибайкалье большого погоныша Porzana paykullii .

Поднимаясь к северу, граница ареала коростеля идёт по левому берегу Лены до границы Иркутской области с Республикой Саха (Якутия) (рисунок). Несмотря на то, что отдельные пары этого вида отмечаются в устьях небольших притоков с хорошо развитыми влажными лугами на правобережье Лены, вверх по этим водотокам коростель не поднимается (обследования 1985-1990 годов). Поэтому данный участок реки Лены является границей сплошного распространения коростеля на востоке его ареала. Немного выше устья реки Большой Патом граница уходит к посёлку Нюрба на реке Вилюй. Далее, охватывая с севера бассейн верхнего течения Вилюя, по северной окраине Катангского района (Иркутская область) граница ареала коростеля уходит на территорию Красноярского края (Эвенкия).

Для северной окраины ареала коростеля гнездование этих птиц достоверно не доказано. Во всяком случае, Э.В.Рогачёва (1988) указывает для Красноярского края только отдельные находки коростелей на северной окраине ареала (центральная часть среднетаёжной подзоны – 62°15´ с.ш.). На территории соседнего Катангского района (Прибайкалье) коростель найден по долине реки Нижняя Тунгуска до 62° с.ш. и по долине реки Чона до 63° с.ш. Однако это очень старые находки, сделанные ещё в начале ХХ столетия (Ткаченко 1924; Курочкин, Кошелев 1987; Степанян 1990). Более поздние исследователи, несмотря на достаточно интенсивные работы, не указывают на присутствие здесь коростеля (Водопьянов 1988; Попов и др. 2009; Саловаров и др. 2009; Попов, Стелькин 2011). В тоже время орнитологи Якутии вполне определённо включают все районы, находящиеся в зоне средней тайги и расположенные восточнее данной территории, в область гнездования коростеля (Находкин и др. 2008). Мы же полагаем, что наиболее вероятно только эпизодическое гнездование коростеля на северной границе ареала в периоды его экспансии к северу (современное потепление климата) (Мельников 2009).

В пределах основного ареала в Прибайкалье коростель достаточно обычен во всех подходящих местах, но встречается здесь чаще всего отдельными очагами с повышенной численностью и редкими встречами небольших групп и одиночных пар в остальных местах. Как и на территории Красноярского края (Рогачева 1988), наибольшая плотность гнездования коростеля характерна для лесостепной зоны Прибайкалья. Здесь в годы высокой численности (повышенный уровень обводнённости территории) коростель нередко является фоновым видом в поймах небольших заболоченных рек с отдельными участками заболоченных кочковатых и кустарниковых лугов площадью 1.0-3.0 км2. Плотность его населения здесь составляет 15.0-20.0 пар/км2, а иногда и больше – до 30.0-32.0 пар/км2 (Дурнев и др. 1996; Мельников, Дурнев 2009; Мельников 2010).

Несколько севернее, в зоне южной тайги, распределение коростеля становится более спорадичным. Он встречается здесь повсеместно, но только по заболоченным поймам, как правило, небольших таёжных рек. Плотность его населения обычно составляет 7.5-12.0 пар/км2, а нередко и меньше, порядка 4.2-5.3 пары/км2. Явно высокая численность этого вида характерна для Чунского района и прилегающих тер- риторий Тулунского и Братского районов. Восточнее, в пойме Ангары в пределах Балаганского и Усть-Удинского районов Иркутской области, численность коростеля явно сокращается (1.5-3.8 пары/км2), но в пойме Оки, по крупным заболоченным территориям между Саянском и деревней Барлук, в отдельные годы она не уступает лучшим по качеству территориям лесостепной зоны (Мельников 1999, 2010; Фефелов 2006; Мельников, Дурнев 2009).

На верхних участках бассейна Ангары и в бассейне Лены, неподалёку от границы сплошного ареала коростеля, численность его явно ниже – 10.0-12.0 пар/км2 в типичных стациях. Здесь он чаще встречается отдельными группами с плотностью поселений в 3.0-5.0 пар/км2. Отдельные пары отмечаются практически повсеместно (Дурнев и др. 1996; Попов, Саловаров 2000; Попов, Хидекель 2001; Мельников, Дурнев 2009; Попов 2012). Однако по лесостепной зоне плотность населения коростеля может достигать предельных для вида или очень близких к ней значений, характерной для восточной части ареала вида. В частности, в отдельные годы с хорошим обводнением (1983-1985) по рекам Манзурка, Куленга, Илга и Ивда численность коростеля не уступает его обилию в пойме Куды (бассейн Ангары на юго-восточной границе ареала вида) (Реймерс 1966; Водопьянов 1992; Дурнев и др. 1996; Мельников, Мельникова 2000; Мельников, Дурнев 2009; Мельников 2010; Попов 2012).

Восточнее поймы реки Лены и на западном и северо-западном побережьях Байкала, за пределами основного ареала, коростель встречается только эпизодически. К концу XX века было установлено, что по долине реки Иркут, во всяком случае в нижнем его течении, данный вид уже не встречается (Мельников 2011). Однако в недавней работе указано на его гнездование в бассейне Иркута, очевидно, по озёрным котловинам в его верхнем течении (Доржиев и др. 2011). Несмотря на интенсивные и продолжительные работы, многие исследователи не встречали коростеля и в поймах рек Приморского и Байкальского хребтов (Дурнев и др. 1996; Мельников, Мельникова 2000; Попов 2004, 2012; Оловянникова 2006; Попов, Матвеев 2006; Мельников, Дурнев 2009; Малеев, Попов 2010; Мельников 2010). Необходимо отметить, что такие наблюдения охватывали периоды по 20 и более лет. Однако имеются сведения о встречах здесь коростеля, полученные на основе рекогносцировочных и относительно кратковременных обследований в пойме реки Голоустная (Богородский 1989, 1998; Мельников, Мельникова 2000; Попов 2004, 2012; Пыжьянов и др. 2010) и в районе деревень Онгурен и Большое Кочериково (Унжаков 1988).

Имеются сведения и о встречах коростеля в Забайкалье. Необходимо отметить, что на регистрацию коростеля в Селенгинском среднегорье в конце XIX столетия указывал и В.С.Моллесон (однако коллекционная тушка, как это требовалось в то время, им не представлена) (Елаев, Доржиев 1998). Очевидно, как и большинство указаний на встречи этого вида, данные сведения основаны на регистрации его криков. Позднее для дельты Селенги (работы 1955-1962 годов) в общем списке птиц этого региона коростель приведён как редкий гнездящийся вид (Швецов, Швецова 1967). В последствии, в 1970-1990-е годы, данный вид дважды отмечен здесь В.Е.Журавлёвым (Фефелов и др. 2001). Все эти сведения были основаны на регистрациях достаточно характерных криков коростеля. К слову сказать, за несколько десятилетий работы в дельте Селенги (1972-2000 годы) я лишь однажды слышал крик какой-то пастушковой птицы, который мог быть определён как голос коростеля. Однако к тому времени уже было известно о возможности встречи здесь другого вида – большого погоныша Porzana paykullii (Ljungh, 1813), голос которого можно спутать с криком коростеля, и я воздержался от публикации этого материала.

Далее на северо-восток коростель был отмечен на влажных и кустарниковых лугах в среднем течении реки Баргузин (Лямкин 1977; Прокопьев 1988; Доржиев, устн. сообщ., 1988). На территории Баргу-зинского заповедника он отмечен дважды, и эти встречи расцениваются как залёты (Ананин 2001, 2006). И, наконец, коростель встречен в устье реки Кичера, а также по островам Верхней Ангары на Северном Байкале (Липин и др. 1976). Последние авторы расценивают его регистрации здесь как расширение ареала, поскольку ранее этот вид здесь, несмотря на достаточно детальные обследования региона, никем не отмечался. Кстати, в августе 1983 года голос коростеля был дважды зарегистрирован нами на сырых лугах по левому берегу одного из небольших притоков Верхней Ангары у деревни Кумора. Ещё далее на юго-восток, в долине реки Оронгой, летом 1975 года коростель был зарегистрирован В.Г.Егоровым (Прокопьев 1988).

Все встречи на восточной границе ареала в области эпизодического появления коростеля требуют специального рассмотрения и обсуждения. Дело в том, что летом 1987 года в устье реки Иркут нами было зарегистрировано (по голосу) присутствие пастушка, определённого нами как коростель. Однако при детальном обследовании территории для определения плотности гнездования птиц в месте предполагаемого нахождения гнезда коростеля мы обнаружили гнездо большого погоныша. Птица была отловлена на гнезде лучком перед началом вылупления птенцов (Мельников, Мельникова 2000). Это указывает на то, что их крики можно легко спутать. Мы много лет изучали особенности распространения коростеля, неоднократно отстреливали его в местах новых находок и, тем не менее, допустили ошибку в его определении по голосу. Это указывает на то, что такие же ошибки могут быть допущены и другими исследователями.

В тоже время нельзя все новые встречи коростеля за пределами гнездовой части ареала расценивать как ошибки в определении птиц по голосу. Очевидно, в данном случае имеет место перекрытие ареалов двух разных видов. Это дополнительно подчёркивается и встречами в долине реки Голоустная (сырые луга в окрестностях заброшенных деревень Зоги и Булунчук), вероятнее всего, большого погоныша. Во всяком случае это были не те, хорошо известные нам, виды пастушковых птиц, которые обычно встречаются в этих местах: погоныш-крошка Porzana pusilla (Pallas, 1776), погоныш Porzana porzana (Linnaeus, 1766), водяной пастушок Rallus aquaticus Linnaeus, 1758. Кроме того, птица, выпугнутая нами в окрестности деревни Булунчук, явно не была коростелём (по голосу определена именно как этот вид), хотя более точное её определение было невозможным из-за большого расстояния вспугивания (Мельников, Мельникова 2000).

В данном случае необходимо отметить, что для большого погоныша на границе ареала очень характерно гнездование отдельными парами на большом расстоянии друг от друга (Панов 1973). Вследствие этого он мог долгое время оставаться не выявленным видом, голос которого путали с голосом коростеля. Учитывая слабую изученность в Восточной Сибири особенностей распространения всех видов пастушковых птиц (за исключением лысухи Fulica atra Linnaeus, 1758), такая ситуация вполне возможна. Кроме того, не исключено расширение ареала данного вида, что характерно для многих видов околоводных птиц Прибайкалья во второй половине XX столетия (Мельников, Мельникова 2000; Мельников 2009).

Относительно изменений в распространении коростеля можно уверенно указывать на сравнительно небольшое расширение ареала данного вида к востоку. В настоящее время озеро Байкал входит в зону периодического гнездования этого вида (влажно-холодные фазы больших внутривековых климатических циклов – 35-45 лет и эта же фаза обводнения территории в циклах векового уровня). Редкость встреч здесь коростеля подчёркивается и тем, что он не включён в последний список птиц озера Байкал (Доржиев, Елаев 1999). На расширение ареала указывает появление коростеля здесь в 1970-е годы, когда на территории Восточной Сибири наблюдалась заметная экспансия птиц с запада и юго-запада (Мельников 2009). До этого случаи его обнаружения здесь были единичными. Плотность населения коростеля в прибрежьях Байкала очень низка, и он появляется здесь только время от времени. Очевидно, именно по этим же причинам наблюдается и продвижение границы ареала коростеля к северу.

В заключение необходимо отметить, что по мнению работающих в Китае орнитологов, граница ареала коростеля проходит по Южному Забайкалью (MacKinnon, Phillipps 2000), что соответствует крайним его находкам в регионе, а в Восточной Монголии коростель до сих пор не отмечен, хотя встречается в западной её части. И если бы не находка большого погоныша в устье Иркута и, вероятно, по долине Голоустной, с этим можно было бы согласиться. Однако современная ситуация требует более глубокого изучения распространения последнего вида, без чего однозначное решение этого вопроса невозможно.