О границе девонской и каменноугольной систем

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149129013

IDR: 149129013

Текст статьи О границе девонской и каменноугольной систем

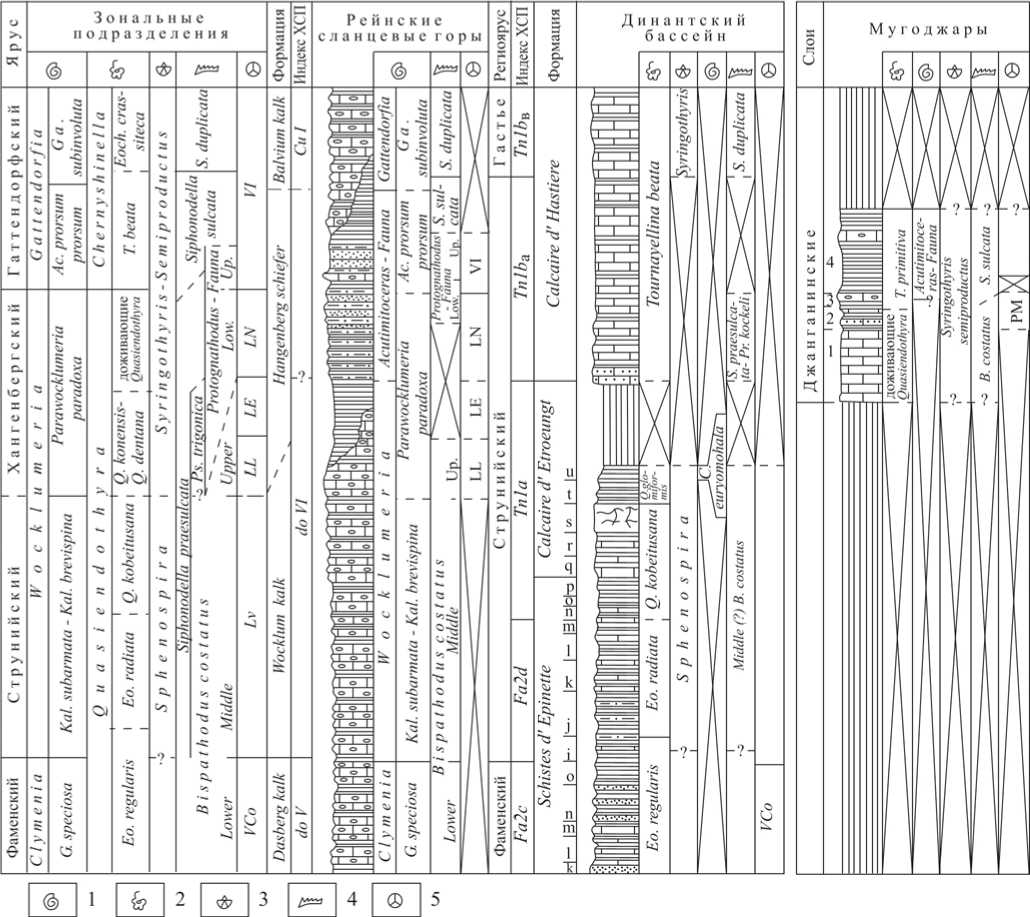

Девонская и каменноугольная системы впервые выделены на территории Англии. Граница между ними была установлена в окрестностях Бристоля по смене континентальных образований Древнего красного песчаника (Old red sandstone) морскими каменноугольными известняками [7]. Поскольку в этом районе пограничные отложения девона и карбона практически лишены палеонтологических остатков, биостратиграфичес-кие критерии для определения границы между ними разрабатывались при изучении разрезов Динантского и Рурского бассейнов. На юге Бельгии и севере Франции в Динантском бассейне фаменские и турнейские отложения, а в Англии в Эйвоне турнейские отложения представлены прибрежно-морской кораллово-брахио-подовой фацией. В Рейнских Сланцевых горах одновозрастные отложения характеризуются глинисто-кремнистыми породами, в них широко распространены цефалоподы [17]. В соответствии с этими фациями в Западной Европе были разработаны ко- раллово-брахиоподовая и цефалопо-довая схемы расчленения пограничных девонско-каменноугольных отложений (рис. 1).

В Рейнской области фаменский ярус подразделяется согласно исследованиям Ведекинда на слои: хейло-церасовые, или неденские (Nehden); платиклимениевые, или хембергские (Hemberg); гониоклимениевые (кли-мениевые), или дасбергские (Das-berg), и воклюмериевые (каллокли-мениевые). Возраст воклюмериевых слоев оказался спорным: в Западной Европе (Рейнская область, Англия, Чехословакия, Польша) они относились к девону, а в СССР, Бельгии и Франции рассматривались в качестве аналогов слоев Этрень и относились к карбону. В Бельгии в Арденнах, где находится один из лучших разрезов пограничных отложений девона и карбона, в качестве рубежных слоев между ними выделяются внизу слои Струний (Strunian). Вверх по разрезу они сменяются массивными известняками Гастье (d'Hastiera) турнейс-кого яруса (Tn Ib), соответствующи ми зоне Gattendorfia [16].

На первом Международном конгрессе по стратиграфии и геологии карбона в 1927 г. в Геерлене граница девона и карбона была проведена в основании слоев Этрень в цефалопо-довой фации и слоев Струний в корал-лово-брахиоподовой фации. На втором конгрессе в 1935 г. было принято решение о проведении нижней границы карбона в основании генозоны Gattendorfia (в подошве слоев с G. subinvoluta), а в качестве типового указан разрез Оберредингхаузен (ФРГ). К верхнему подразделению фаменского яруса была отнесена ге-нозона Wocklumeria (верхняя зона W. sphaeroides). Основным критерием определения этой границы стало первое появление Gattendorfia subinvoluta, а дополнительным — исчезновение климений.

Практика геолого-съемочных работ, проведенных после II Геерлен-ского конгресса, показала, что прослеживание установленной границы девона и карбона встречает серьезные трудности, вызванные главным обра-

Рис. 1. Схема корреляции разрезов пограничных отложений девона и карбона Евразии (по: [4] с сокращениями).

1 — аммоноидеи, 2 — фораминиферы, 3 — брахиоподы, 4 — конодонты, 5 — споры

зом редкостью находок раннекаменноугольных аммоноидей. Необходимость уточнения этой границы возникла также из-за того, что в стратотипическом разрезе в основании зоны Gattendorfia был выявлен перерыв в осадконакоплении.

Для более точной фиксации границы между системами, установленной в 1935 г., в 70-е годы прошлого века была создана Международная рабочая группа (МРГ) по границе девона и карбона. Международной и национальными рабочими группами по границе девона и карбона в разных районах мира была проведена большая работа по изучению разрезов, которые могли бы рассматриваться в качестве стратотипа данной границы. В 1979 г. Международная подкомиссия по стратиграфии каменноугольной системы (Вашингтон, США) рекомендовала новое определение гра- ницы D/C, основанное на возникновении внутри эволюционной линии Siphonodella praesulcata—S. sulcata второго из названных видов конодонтов. Предполагалось, что указанные виды-индексы являются последовательными членами одного филогенетического ряда S. praesulcata—S. sulcata— S. duplicataрода Siphonodella, характеризующего значительную часть турне. Основание зоны S. sulcata близко к границе, принятой Геерленским конгрессом 1935 г. Оно располагается несколько ниже уровня появления Gattendorfia subinvoluta и отвечает «имитоцерасовым» слоям той части разреза, где в ранее предложенном стратотипе отсутствует смыкание ге-нозон Wocklumeria и Gattendorfia [16]. В России находки S. sulcata известны достаточно широко, генозоны Wocklumeria — в трех разрезах (реки Кожим на Полярном Урале и Кия на

Южном Урале, а также разрез Марух на Северном Кавказе), тогда как присутствие отложений генозоны Gattendorfia установлено только в Карагандинском районе Казахстана [1].

Такое же решение в отношении нижней границы каменноугольной системы было принято в СССР в 1986 г. на расширенном пленуме комиссий МСК по девонской и каменноугольной системам [9]. В результате анализа эволюции различных групп фауны и флоры, а также особенностей осадконакопления и историко-геологического развития регионов в целом пленум рекомендовал границу девонской и каменноугольной систем проводить между генозонами Wocklumeria и Gattendorfia, в основании слоев с Acutimitoceras или в подошве подзоны A. prorsum, рассматривая последнюю в составе генозоны Gattendorfia. Этот уровень практически совпадал с осно- ванием зоны Siphonodella sulcata по конодонтам и с основанием зоны Richterina latior — Pseudoleperditia tuberculifera по остракодам.

На завершающем этапе работы по стратотипу границы D/C Международной рабочей группой (МРГ) обсуждались два разреза на юге Китая (Нанбиянкун и Мухуа), а также разрезы Хассельбахталь (Германия) и Ла Серре в Черных горах на юге Франции. В итоге МРГ остановилась на последнем из перечисленных разрезов. В качестве вспомогательных были выбраны разрезы Хассельбахталь и Нанбиянкун. В 1989 г. Глобальный стратотипический разрез и точка границы девонской и каменноугольной систем были утверждены Международной стратиграфической комиссией и Международным союзом геологических наук [15]. Граница D/C приурочена к подошве слоя 89 разреза Ла Серре.

Обзор результатов изучения пограничных девонско-каменноугольных отложений на территории Восточно-Европейского региона по материалам поискового и разведочного бурения и в естественных выходах, а также анализ палеонтологических остатков основных групп организмов показывает следующее.

Комплексы спор и пыльцы свидетельствуют о нескольких переломных моментах в развитии наземной растительности на рубеже девонского и каменноугольного периодов. Наиболее значительный из них отмечается в подошве зеленецкого горизонта джеболского надгоризонта в разрезах скважин 225, 235-Нюмылга, 1-Зеленец и других, пробуренных на территории соседней с Верхнепечорской впадиной Джеболской моноклинали. Находки миоспор в прослоях терригенных пород здесь, благодаря прослоям известняков, хорошо увязываются с местонахождениями фо-раминифер, конодонтов и с редкими находками аммоноидей [2]. К сожалению, в разрезах, более удаленных от древней суши, миоспоры в связи с близостью к Уральской геосинклинали в большей степени подверглись катагенезу и оказались неопределимыми. Естественные выходы охарактеризованы здесь только конодонтами, фораминиферами и остракодами.

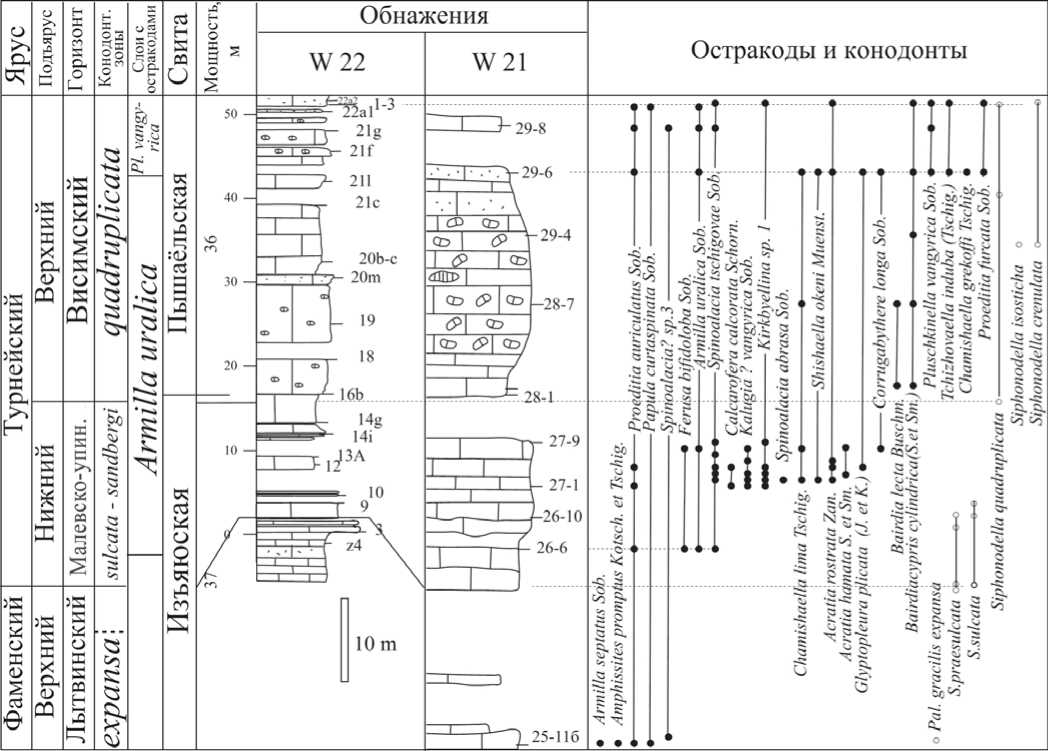

Из изученных на территории за падного склона севера Урала естественных разрезов в пограничном девонско-каменноугольном интервале относительно хорошо охарактеризованы конодонтами только три: на реках Вангыр, Подчерем (урочище Кузьяма) и Кожым. В этих трех разрезах граница девона и карбона по конодонтам установлена в подошве зоны sulcata (по первому появлению Siphonodella sulcata). Однако лишь в разрезе на р. Вангыр удалось наблюдать смену на границе конодонтовых зон praesulcata и sulcata (рис. 2; [6]). В двух других разрезах зона praesulcata пока не обнаружена. Причем на р. Кожым выявлены фациально-стратиграфические аналоги сланцев и известняков Хангенберг Рейнских Сланцевых гор [3]. Предполагается также наличие сходного стратиграфического интервала в разрезе на р. Вангыр. В других разрезах к этому стратиграфическому уровню приурочены мелководные отложения.

В развитии конодонтов на границе девона и карбона произошла хорошо выраженная в данном регионе значительная смена таксономического состава: палматолеписы постепенно сменились сифоноделлами,

Рис. 2. Распространение остракод и конодонтов на границе фаменского и турнейского ярусов на р. Вангыр (по: [6] с дополнениями)

после эволюционного кризиса обновился состав псевдополигнатусов и полигнатусов. Полностью процесс обновления конодонтовой фауны закончился уже в турне, в зоне duplicata. В разрезах рек Кожым и Вангыр вблизи рубежа девон/карбон по смене остракодовых биофаций, аналогичных выявленным С. Креск-вин-Сале [12] в синклинории Намюр в Бельгии, подтверждается проявле ние трансгрессивного хангенберг-ского события [6].

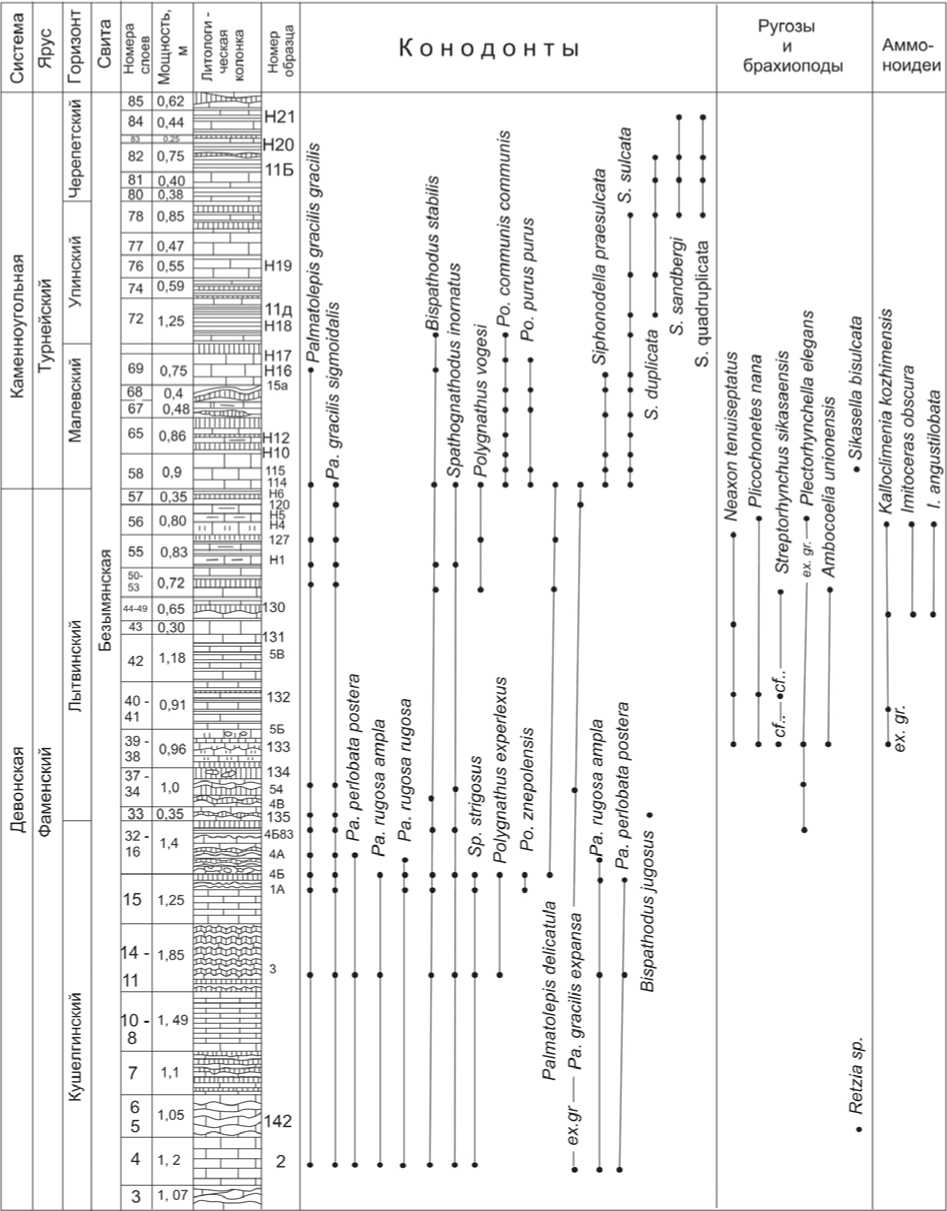

Таким образом, с учетом вертикального распространения микрофауны и миоспор было признано обоснованным проведение границы между девоном и карбоном по подошве видовой зоны Siphonodella sulcata, как это и было предложено МРГ. На основе этого реперного био-стратиграфического уровня, в фора- миниферовой зональности за границу девона и карбона была принята кровля родовой зоны Klubovella, а в остракодовой вертикальной зональности — кровля зоны Shishaella okeni—Richterina latior—Pseudoleper-ditia tuberculipera [5,8—11]. Наиболее информативным разрезом пограничных D/C отложений, охарактеризованным макро- и микрофауной, на Европейском Северо-Востоке оста-

Рис. 3. Распространение палеонтологических остатков в пограничных отложениях девонской и каменноугольной систем (Приполярный Урал, р. Кожым, обн. 105)

ется опорный разрез на р. Кожым (рис. 3). Представляется, что его потенциал в этом отношении до конца не раскрыт и применение более современных методов в дальнейшем, возможно, позволит открыть еще не одну новую страницу геологической истории девон-карбонового пограничья на Приполярном Урале.

С середины нынешнего десятилетия стратотип международной границы D/C в Ла Серра в Черных горах подвергается ревизии вследствие обнаружения вида Siphonodella sulcata в верхах слоя 84, т. е. на 30 см ниже уровня точки «золотого гвоздя» [13, 14]. Для разрешения сложившейся ситуации в 2008 г. была создана Международная рабочая группа во главе К. Коррадини (Италия). От России в ее состав были рекомендованы С. Николаева, специалист по аммо-ноидеям, и В. Пазухин, специалист по конодонтам. Основная задача группы — рассмотреть возможность сохранения стратотипа границы D/C в Черных горах путем переноса ее на новый уровень появления S. sulcata или же предложить другой разрез, в большей мере отвечающий требованиям, предъявляемым к стратотипу границы двух систем. К сожалению, на территории западного склона севера Урала и на Тимане таких разрезов нет. Представляется более целесообразным попытаться решить возникшую проблему на уже известном разрезе Ла Серра в Черных горах путем дополнительного детального его доизучения.

Список литературы О границе девонской и каменноугольной систем

- Барсков И. С., Кононова Л. И., Алексеев А. С. О биостратигрфическом определении и выборе типового разреза границы девона и карбона // Бюл. МОИП. Отд. геол., 1985. Т. 60. Вып. 5. С. 45-58.

- Дуркина А. В., Кушнарева Т. И., Халымбаджа В. Г. Зональное расчленение верхнего девона и пограничных с карбоном слоев Печорской синеклизы // Сов. геология, 1980. № 8. С. 56-68.

- Журавлев А. В. Фациально-стратиграфические аналоги сланцев и известняков Хангенберг на Приполярном Урале // Изв. вузов. Геология и разведка, 1990. № 8. С. 121-123.

- Симаков К. В. Критерии и методы определения границы девона и карбона. М., 1984. 158 с.

- Соболев Д. Б. Стратиграфия и остракоды турнейского яруса Северного и Приполярного Урала и гряды Чернышева: Автореф. дис. … канд. геол.-минер. наук. Сыктывкар, 1999. 16 с.