О характере анемии, вызванной кровопусканием

Автор: Сазонова В.В.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Краткие сообщения

Статья в выпуске: 2 т.39, 2004 года.

Бесплатный доступ

В течение 4 мес у котов европейской короткошерстной породы исследовали развитие анемии, вызванной дозированным 10-кратным кровопусканием. При анализе периферической крови определяли концентрацию гемоглобина, количество эритроцитов, лейкоцитов, ретикулоцитов и цветовой показатель. Оценивали содержание железа в волосяном покрове животных, а также тип анемии.

Короткий адрес: https://sciup.org/142132961

IDR: 142132961 | УДК: 619:616.155.194:636.8

Текст научной статьи О характере анемии, вызванной кровопусканием

В течение 4 мес у котов европейской короткошерстной породы исследовали развитие анемии, вызванной дозированным 10-кратным кровопусканием. При анализе периферической крови определяли концентрацию гемоглобина, количество эритроцитов, лейкоцитов, ретикулоцитов и цветовой показатель. Оценивали содержание железа в волосяном покрове животных, а также тип анемии.

Анемия является распространенным клинико-гематологическим синдромом, основополагающим критерием которого служит снижение общего количества гемоглобина, а часто и эритроцитов в единице объема крови, хотя последнее наблюдается не всегда (1). Анемия носит вторичный характер, осложняя течение других заболеваний, и нередко бывает выражена в значительной степени, что неблагоприятно отражается на состоянии больных животных, а иногда представляет угрозу для их жизни. Одной из распространенных причин, вызывающих анемию у животных, является кровопотеря при хирургических операциях, травмах, ранениях и т.д. Поэтому комплексную терапию животных следует проводить с учетом динамики гематологических показателей. В литературе в основном представлены данные по анемии, вызванной денервацией отделов пищеварительного тракта, селезенки, каротидных синусов и аорты (2-4). В задачу нашей работы входила оценка гематологических показателей и содержания железа в волосяном покрове у котов при анемии, вызванной дозированными кровопусканиями.

Методика . Объектом исследования служили пять котов европейской короткошерстной породы массой 3-5 кг в возрасте 2-4 лет, условия кормления и содержания которых были одинаковыми. До начала эксперимента проводили общее клиническое обследование животных, в течение 2 нед определяли гематологические показатели и содержание железа в образцах шерсти (5). У здоровых животных осуществляли кровопускание посредством 10-кратного отбора крови (по 15-20 мл через 1 сут) из латеральной плюсневой вены (из расчета 0,5 % от живой массы). По окончании кровопускания еженедельно в течение 4 мес (вторая декада мая—первая декада сентября) у всех животных определяли концентрацию гемоглобина, количество эритроцитов, лейкоцитов, ретикулоцитов, цветовой показатель периферической крови.

Статистическую обработку данных проводили по методу Стьюдента-Фишера (для объема выборки менее 30) (6).

Результаты . По гематологическим показателям до и после кровопускания было выделено четыре периода протекания анемии: I, II, III и IV — соответственно на 25, 26-75, 76-105 и 106-125-е сут после начала опыта (табл.). В I период эксперимента (после второго кровопускания) число эритроцитов и концентрация гемоглобина в крови прогрессивно снижались и достигали минимума на 12-е сут после последнего отбора крови, что сопровождалось такими явно выраженными клиническими проявлениями анемии, как малоподвижность и угнетенное состояние животных, уменьшение живой массы на 15-17 %; слизистые оболочки бледнели. За этот период число эритроцитов снижалось в среднем на 1,2 млн/мкл, концентрация гемоглобина — на 17-24 %, цветовой показатель оставался без изменений, что позволяет охарактеризовать анемию животных на этом этапе эксперимента как гипохромную нормоцитарную.

К середине II периода (50-е сут) снижались количество эритроцитов (в 2,02,2 раза) и концентрация гемоглобина (на 52-57 %), повышалось количество лейкоцитов (на 6-7 тыс/мкл) и ретикулоцитов (в 3-4 раза), цветовой показатель составлял 0,8. При этом максимальное проявление анемии приходилось на 45-55-е сут после начала опыта. Можно предположить, что в ответ на недостаток в крови эритроцитов увеличивается продуцирование последних в костном мозге, в кровь поступает доста- точно много молодых клеток, что позволяет в этот период отнести анемию животных, подвергшихся дозированному кровопусканию, к микроцитарной гипохромной регенеративного типа.

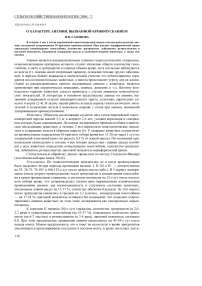

Гематологические показатели и содержание железа в волосяном покрове котов европейской короткошерстной породы ( n = 5) до кровопускания и при анемии, вызванной кровопусканием

|

Показатель |

До кро-вопуска-ния* |

Время после начала кровопускания, сут |

|||||||

|

4 |

] 21 |

40 |

50-55 |

1 75 |

85 |

100 1 |

125 |

||

|

Концентрация гемоглобина, г% |

113,0 ± 2,4 |

102,0 ± 1,8 |

90,0 ± 1,5 |

70,0 ± 2,1 |

50,0 ± 1,6 |

80,0 ± 1,5 |

88,0 ± 2,0 |

97,0 ± 1,6 |

101,0 ± 1,5 |

|

Количество: эритроцитов, млн/мкл |

8,20 ± 0,06 |

7,5 ± 0,04 |

7,0 ± 0,06 |

5,0 ± 0,02 |

4,0 ± 0,04 |

6,5 ± 0,05 |

6,5 ± 0,03 |

6,5 ± 0,03 |

7,2 ± 0,04 |

|

лейкоцитов, тыс/мкл |

7,4 ± 0,1 |

14,0 ± 0,2 |

15,2 ± 0,1 |

19,3 ± 0,1 |

21,8 ± 0,3 |

16,4 ± 0,2 |

14,2 ± 0,2 |

13,8 ± 0,1 |

12,0 ± 0,1 |

|

ретикулоцитов, % |

6,3 |

5,6 |

6,2 |

20,0 |

28,0 |

8,0 |

6,0 |

6,0 |

5,0 |

|

Цветовой показатель периферической крови |

0,90 |

0,90 |

0,90 |

0,85 |

0,80 |

0,80 |

1,00 |

1,00 |

0,95 |

|

Содержание железа в образцах шерсти, мкг/г |

179,0 ± 6,5 |

179,0 ± 5,1 |

175,0 ± 5,6 |

170,0 ± 6,4 |

167,0 ± 4,8 |

173,0 ± 5,2 |

173,0 ± 4,9 |

176,0 ± 6,1 |

176,0 ± 5,7 |

|

* Среднее по пяти животным. |

|||||||||

В течение всего III периода показатели крови оставались на низком уровне, незначительно варьируя: дефицит гемоглобина составлял 18-20 %, эритроцитов — 20 %, цветовой показатель увеличивался до 1. Через 105 сут после начала опыта гематологические показатели всех животных приближались к нижним границам нормы: концентрация гемоглобина составляла 97 г%, количество эритроцитов — 6,5

млн/мкл, цветовой показатель — 1.

Гематологические показатели животных в IV период достигали нормы: содержание гемоглобина — 100-102 г% (на 5-13 % ниже, чем до начала опыта), количество эритроцитов — 72 млн/мкл (на 1 млн/мкл меньше среднего значения до кровопускания), цветовой показатель снижался до 0,95.

Увеличение содержания железа через 100-125 сут после начала эксперимента может быть связано с перераспределением и повышением мобилизации этого элемента из депо организма животных, тем более, что содержание железа в волосяном покрове, а значит, и в организме в целом до кровопускания было достаточно высоким.

Таким образом, полный анализ динамики гематологических показателей на протяжении 125 сут позволяет сделать заключение, что анемия животных, вызванная дозированными многократными кровопусканиями, может быть охарактеризована как железодефицитная микроцитарная гипохромная регенеративного типа. Это следует учитывать при проведении комплексной терапии не только мелких домашних животных, но также ценных пушных зверей, молодняка свиней и овец, наиболее подверженных анемии такого типа.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. Руководство по гематологии /Под ред. А.И. Воробьева. М., 1985.

-

2. Д у р и н я н Р.А. О некоторых особенностях анемии, вызванной денервацией каротидных синусов и аорты. Бюл. эксп. биол. и мед., 1956, 9: 15-20.

-

3. Д у р и н я н Р.А. Характеристика экспериментальных анемий, вызываемых денервацией различных отделов пищеварительного тракта. Бюл. эксп. биол. и мед., 1957, 4: 36-41.

-

4. К а л н ы н ь М.А. К характеристике экспериментальной анемии, вызванной денервацией селезенки. Сб. науч. работ Рижского медицинского института. Рига, 1958, 8: 133-141.

-

5. С а з о н о в а В.В. Новое в диагностике анемии кошек. Ветеринария, 2002, 1: 54.

-

6. М е р к у р ь е в а Е.К. Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйственных животных. М., 1970.

Орловский государственный аграрный Поступила в редакцию 25

ABOUT CHARACTERISTICS OF ANAEMIA CAUSED BY BLOODSHED

V.V. Sazonova

S u m m a r y

During 4 months in cats of the European short-haired breed the author investigated a development of anaemia caused by 10-times dosated bloodshed. After complete analysis of dynamics of hematological parameters and iron content in hair in the course of all experiment it was revealed, that the considerable loss of blood in animals leads to the development of long (about 100 days) microcytic hypochromic anaemia of regenerative type, that can take into account during carrying out of complex therapy.

Новые книги

П и л ю г и н В.С. Синтез и биологическая активность производных 2-амино-бензимидазола. М.: Химия, 2003, 298 с.

В монографии представлены результаты и способы получения новых высокоэффективных антигельминтных и фунгицидных препаратов в ряду производных 2-аминобензимидазола и изоцианатов, ангидридов, хлорангидридов ароматических кислот. Дана оценка биологической активности полученных соединений в зависимости от их структуры. Отмечено, что до настоящего времени препараты для борьбы с гельминтозами сельскохозяйственных животных основаны на импортных составляющих, поэтому поиск биологически активных веществ и разработка методов синтеза имеют особенно важное значение.

Материалы Всероссийской научно-методической конференции по зоогигиене, посвященной Даниловой А.К. М.: МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 2003, 109 с.

В сборнике рассматриваются современные проблемы зоогигиены. Освещены вопросы оптимизации микроклимата животноводческих помещений. Дана оценка влияния условий содержания на физиологическое состояние и продуктивность животных. Приведены реко- мендации по использованию в животноводстве биологически активных препаратов, в том числе в рационах молодняка овец шрота из семян расторопши. Описаны этологические тесты для практики промышленного птицеводства. Отражена возрастающая роль мероприятий по защите животных от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды при усилении специализации и дальнейшей интенсификации животноводческих хозяйств. Представлены зоогигие-нические основы ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий, а также современные методы повышения резистентности животных

С к о п и н А.Е. Значение компонентов качественного состава кормовых растений диких животных. Киров, 2003, 208 с.

В монографии обсуждается стратегия избирательного питания растительноядных животных на основе анализа компонентов качественного состава кормовых растений. Описано трофическое значение отдельных групп питательных веществ, содержащихся в кормовых растениях. Рассматривается роль вторичных соединений в процессах питания фитофагов отдельных видов, а также значение растительных компонентов в экосистеме.