О характере «Неприкосновенных» земель по аграрному закону Гая Гракха

Автор: Тельминов Вячеслав Григорьевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Сообщения

Статья в выпуске: 8 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

Предпринимается попытка согласования двух основных гипотез относительно характера «изъятых» (exceptum) Гаем Гракхом земель из сферы действия Аграрного закона. На основании сопоставительного анализа ранее не привлекавшихся в рамках данной темы источников (в частности, Польчеверской Таблицы, «Писем» Цицерона и трактатов римских агрименсоров) и Аграрного закона 111 г. делается вывод о том, что земли, которым была гарантирована неприкосновенность, одновременно являлись как крупными владениями магнатов, так и владением поземельных общин, включенных в сложную структуру соподчинения. Таким образом, впервые оказалось возможным согласовать версию об изъятии крупных массивов земель с другим мнением, согласно которому Гай Гракх защитил в своем законе отдельные категории общинных земель.

Аграрный закон гая гракха, поздняя римская республика, общественное поле

Короткий адрес: https://sciup.org/14737910

IDR: 14737910 | УДК: 94(37)

Текст научной статьи О характере «Неприкосновенных» земель по аграрному закону Гая Гракха

Аграрный закон Гая Гракха (123–121 гг. до н. э.) 1 преследовал цель основания новых колоний для малообеспеченных римских и латинских граждан, а также италиков. Землями для выведения колоний служили конфискуемые участки общественного поля, незаконно занимаемые богатыми землевладельцами 2. Однако не все подобные земли в Италии подлежали суду аграрной комиссии и конфискации. Попытка анализа аграрной реформы Гая Гракха и вовлеченных в нее земельных владений неизбежно наталкивается на проблему характера земель, невовлеченных в реформу. Эта проблема до сих пор остается нерешенной в историографии.

В шестой строке закона 111 г. читаем про изъятие Гаем Гракхом из раздела некоего поля, границы и местоположение которого не уточняются; данное изъятие продолжает учитывать и законодатель в 111 г. при определении сферы юрисдикции своего закона 3. В Аграрном законе 111 г. слово «поле»

по понятным причинам повторяется много раз и в разных контекстах, обозначая собой в каждом конкретном случае разные по статусу, конфигурации и величине земельные владения. Поэтому предположим, что и в исследуемом выражении слово «поле» является многозначным и в зависимости от контекста может приобретать собирательное или какое-то узкоспециальное значение.

В данной статье мы предпримем попытку согласования двух противоположных мнений насчет характера земель, исключенных Гаем Гракхом из сферы действия реформы. Но прежде чем перейти к рассмотрению этих гипотез, необходимо кратко остановиться на характеристике земель, которые, собственно, подверглись реформе.

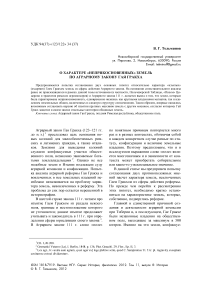

Главной и единственной причиной создания и деятельности аграрной комиссии при Тиберии и, в последующем, Гае Гракхе были незаконные владения на общественном поле, выходящие за максимум в 500 югеров. Именно на эти земли, конфискуе- мые в государственный фонд ager publicus, поселялись гракханские колонисты на правах арендаторов участков общественного поля. Следовательно, все аграрные законы Гая Гракха, в том числе об «изъятии» тех или иных земель, касались именно и только этих земель. На схеме им соответствует красный сегмент (см. рисунок).

Очевидно, что аграрный закон 111 г., будучи ответом, а точнее сказать, реакцией на гракханские преобразования, также всецело посвящен именно этому сегменту римско-италийских земель. Сфера его юрисдикции не выходит за пределы созданных гракхами держаний, а они, в свою очередь, существуют в границах тех самых ранее конфискованных незаконных излишков.

«Изъятые из раздела поля», соответственно, тоже входят именно в этот сегмент, потому что прежде, чем они были «изъяты», они подлежали этому самому разделу.

На данный момент существует две гипотезы, которые решают проблему идентификации «изъятых» полей. С одной стороны, можно предположить, что Гаем Гракхом были изъяты из раздела массивы общественных земель, расположенные компактно, в виде целых местностей или ( ut dicebant romani ) «полей» ( agri – например, ager Campanus ). Так как большая часть подобных общественных полей находилась во владении крупных посессоров, то такая мера была напрямую связана именно с их интересами, выводя эти земли из-под угрозы конфискации.

Согласно второй гипотезе, Гай Гракх изъял из раздела определенные категории общинных земель, которые располагались в виде полос, участков внутри различных земельных массивов [Мякин, 2009. С. 16]. В таком виде мера «изъятия» полей представляется демократическим шагом, который защитил сельские общины Италии от конфискаций в рамках деятельности аграрной комиссии Гая Гракха.

Кратко перечислим тезисы, которые были собраны в пользу и против каждой из этих гипотез, тем самым получая возможность сравнить их.

Мы полагаем, что ввиду сложностей, с которыми десятью годами ранее столкнулась комиссия Тиберия, Гай Гракх действовал осторожнее, что и выразилось в его торжественной декларации exceptum cavi-tumve est nei divideretur, гарантирующей не- прикосновенность значительных массивов земли в разных частях Италии. Владельцы участков на этих землях теперь могли вздохнуть спокойно, их землям ничего не угрожало. Хотя бы часть богатых владельцев, таким образом, перестала «подогревать» обстановку напряженности вокруг деятельности земельной комиссии. К. Бринг-манн считает, что изъятие Гаем Гракхом из сферы действия реформы кампанского поля и земель, отданных союзникам, являлось главным условием придания всей реформе эффективности, так как уладить споры по поводу этой земли было все равно невозможно, и это парализовывало всю деятельность комиссии [Bringmann, 2007. P. 163].

Относительно того, какие именно общественные поля выводились из раздела Гаем Гракхом, можно предположить, что это были плодородные земли в Италии, издавна приносившие высокий доход казне. Об этом сообщает, например, Цицерон 4.

Возможно, именно благодаря изъятиям Гая Гракха в Италии был сохранен обширный фонд общественных земель. Цицерон со всей своей нелюбовью к гракханским реформам все же был вынужден признать за Гаем заслугу сохранения Кампанского поля 5. В результате Рудоррф на основании изучения записей в Liber coloniarum мог констатировать, что, несмотря на очень значительные наделения и продажи земли из фонда общественного поля, даже еще при Принципате сохранялись в Италии остатки старого общественного поля, хотя они состояли теперь не из пашни, которая была так или иначе давно роздана, а из лесов и горных пастбищ, с которых в казну продолжали поступать налоги [Rudorrf, 1852. P. 21, 136–137].

Далее, у Цицерона в одном из писем Аттику читаем о конфликте между владельцем участка общественного поля и откупщиком, который заставлял платить за эту землю ренту 6. Попытаемся охарактеризовать положение этого участка в контексте и терминах закона 111 г., который, как известно, так и не был отменен.

Из другого письма известно, что владения, ставшие по Аграрному закону частными, не имели, однако, статуса полноправной

Земли в Италии (133 г. до н.э.) тт „

Незанятый

Владения на agerpublicus, выходящие за законный максимум *

agerpublicus

Владения на agerpublicus, не выходящие за законный

максимум

* «quei ager publicus populi Romanei in terra Italia P. Muucio L. Calpurnio cos. fuit» (Lex agr., 1, 3–6, 11, 13, 15, 16,

19–23, 27, 33).

Земли в Италии (123 г. до н.э.)

"Изъятые" из раздела поля*

Незанятый agerpublicus

Владения на agerpublicus,. выходящие за законный максимум

Heredia

Владения на agerpublicus, ^не выходящие за законный максимум

«Ager locus (...) quod eius agrei loceipost [h] l. rog. publicum populei Romanei erit » (Lex agr., 24–25).

собственности даже спустя много лет во времена Цицерона, и существовала угроза, что новый аграрный закон поделит землю, на которой расположены их участки, между новыми владельцами, нарушив тем самым права первых. Другими словами, земля, на которой они располагались, продолжала сохранять в представлении правоведов и политиков черты ager publicus .

Располагался ли спорный участок, о котором рассказывает в письме Цицерон, на этой земле? Нет, потому что по закону 111 г. на участках, которые из гракханских держаний на общественном поле превращались в частное владение, налог в пользу государства отменялся. На этом основании и под этим предлогом не могли теперь требовать денег ни официальное лицо, ни откуп- щик. Но в письме Цицерона отчетливо говорится о каком-то налоге с участка на ager publicus. Остается только одна возможность: поле, по поводу которого спорили владелец и откупщик, располагалось на том земельном массиве, который Гай Гракх изъял из сферы действия своего закона.

Быть может, в законе 111 г. есть и другие, более точные характеристики этого «изъятого поля»? И действительно, в строках 24–25 Аграрного закона мы читаем, что «поле или земельный участок после принятия этого закона станет общественным полем Римского народа» 7. За использование такого поля надлежит вносить определенную плату «всякому, кто займет это общественное владение или для пользования или как арендованное или (как взятое) на откуп» 8.

В письме Цицерона Аттику, о котором говорилось выше, речь шла о судебной тяжбе именно с откупщиком 9. Поле, которое «после принятия этого закона станет общественным полем Римского народа», следует, на наш взгляд, отождествить с полем, относительно которого Гаем Гракхом «было предусмотрено или определено, что оно не подлежит разделу» (ager, quei ager ex lege plebeive sc(ito), quod C. Sempronius Ti. f. tr(ibunus) pl(ebei) rogavit, exceptum cavitumve est nei divideretur 10). Другими словами, «изъятые» Гаем Гракхом земли стали основой формирования постгракханского ager publicus и, значит, являлись не чем иным, как крупными территориальными массивами вроде Кампанского поля.

Переходя к аргументам в пользу второй гипотезы, следует в первую очередь обратить внимание на особенность юридического языка, в терминах которого зафиксирована информация о реформе Гая Гракха.

Выражение «extra eum agrum, quei ager ex lege plebeive sc(ito), quod (…) exceptum cavi-tumve est nei divideretur» может являться техническим. Иначе говоря, за ним может стоять не только непосредственный смысл этих слов («исключая поле, относительно которого было предусмотрено или определено, что оно не подлежит разделу»), но и некоторый другой, специальный смысл аграрно-юридической терминологии.

И, действительно, мы находим похожий термин в трудах римских землемеров. Подробнее всего его раскрывает Сикул Флакк в сочинении «De condicionibus agrorum», вошедшем в состав сборника римских агри-менсоров.

Excepta характеризуются Флакком как «часть колониальной территории, которую проводящий раздел или земельное назначение зарезервировал для своих целей или уступил другому (владельцу)» 11. Согласно Флакку, из раздела при выведении колонии изымались такие земли, как общественные пастбища самой колонии (compascua); земли святилищ и кладбищ; зарезервированные в качестве общественного резерва колонии пути (itinera), дороги (viae), места прогона скота (ductus), обходные тропы и водоводы и некоторые другие.

Но значит ли это, что в аграрном законе 111 г. в тех местах, где он ссылается на аграрный закон Гая Гракха, выражение ex-ceptum est употреблено в качестве технического термина, и если да, то в том ли самом смысле, что его использовали римские землемеры?

В первую очередь обоснованные сомнения вызывает серьезное различие в грамматической форме, в которой понятие «изъять» представлено в двух источниках. У Сикула Флакка это participium perfecti passivi 12. А в Аграрном законе оно присутствует в виде аналитической формы perfectum indicativi passivi , т. е. причастие «exceptum» от глагола excipere в составе сказуемого «exceptum est», входящего в оборот «eum agrum, quei ager (…) exceptum cavitumve est nei divideretur» 13.

Римская юридическая традиция была довольно точна, что касалось использования специальной терминологии. Конечно, с течением времени некоторые юридические формулировки могли меняться. Но теория землемерного дела в Риме и принципы межевания сложились как раз при Гракхах, на это указывают многочисленные ссылки на гракханские законы в Liber coloniarum . Та-

-

7 Lex agr., 24–25.

-

8 Lex agr., 25.

-

9 Cic. Att. 2, 15.

-

10 Lex agr., 1.

ким образом, если бы имелось в виду одно и то же, то следовало бы ожидать полную тождественность форм.

Во-вторых, даже если принять точку зрения, что в двух случаях мы имеем дело с одним и тем же термином, из этого не будет с необходимостью следовать, что авторы вложили в него один и тот же смысл. Дело в том, что в Аграрном законе многие привычные термины имеют особенное значение, которое обуславливается контекстом закона. Например, за таким простым и привычным термином, как «ager publicus», как показали исследования О. Сакки [Sacchi, 2006], выводы которого мы подтверждали дополнительными аргументами [Тельминов, 2010], стоят в Аграрном законе различные понятия. Сигналом того, что одни и те же термины могут приообретать какой-то новый смысл, является присутствие в одном микроконтексте с ними уточнения вроде «согласно тому или иному закону или плебисциту», или «при условии, что» и т. д.

Следующим важным аргументом в пользу второй гипотезы является указание на контекстуальную зависимость смысла изучаемого термина. В Аграрном законе выражение «extra eum agrum, quei ager (…) excep-tum cavitumve est nei divideretur exceptum» встречается несколько раз (в ст. 1, 3, 4, 6, 7, 13), и каждый раз контекст его употребления различен. Это может указывать на то, что в каждом случае наше выражение является не простым повторением одной и той же информации, но указывает на различные категории земель.

К примеру, при переводе третьей строки Аграрного закона 14 следовало бы учитывать, что в рамках этого развернутого периода выражение « extra eum agrum (…) exceptum cavitumve est nei divideretur » относится не к предыдущему условно-определительному придаточному, вводимому относительным местоимением qui (« quei ager publicus populi Romanei (…)», но к последующему придаточному 15.

Рядом с указанием на общий фонд земель, содержащимся в первом условном придаточном, естественно смотрелось бы «изъятие» именно больших массивов. Но если выражение относится не к нему, а к третьему придаточному, которое обозначает частное, выделяемое из общего, то и смысл его соответственно меняется.

А так как в третьем придаточном предложении речь идет об участках, закрепленных за колонистами по жребию аграрных триумвиров, то и «изъятые поля», о которых говорит законодатель в данной статье, должно быть, обозначали в данном случае какие-то отдельные отрезки внутри периметра земель, отданных по жребию, которые по той или иной причине во владение колонистов не переходили, а образовывали неприкосновенные островки или полосы.

И если во всех последующих статьях под термином «изъятое поле» понимаются различные виды общинных земель, то в первой статье закона 16, которая играет роль своеобразной преамбулы и наиболее емко, всеохватно характеризует сферу действия закона, клаузула «изъятое поле» является собирательным термином для всех тех его частей, которые раскрыты в последующих статьях.

Кроме того, из самой формулировки этого выражения («по закону или плебисциту») становится ясно, что существовало, как минимум, два законодательных акта, где содержались положения по поводу «изъятой земли». Косвенно это может указывать на то, что «изъятию» подвергались не местности (перечислению которых можно было посвятить один закон), но отдельные категории земель внутри общественных полей, расположенных в этих местностях. В таком случае положения об «изъятии» могли быть своего рода приложениями к законам Гая ный участок, которые какому-либо римскому гражданину в соответствии с законом или плебисцитом предоставил из названного (общественного) поля или земельного участка и закрепил во владение сообразно жребию триумвир» (Lex agr., 3).

Гракха, отдельно посвященным разным видам земель, например, «полям для совместного выпаса», или «землям третьей доли».

Однако вторая гипотеза наталкивается на некоторые, казалось бы, неодолимые препятствия. Согласно первому контраргументу, единственным законным основанием, по которому аграрная комиссия Гая Гракха могла конфисковывать владения посессоров, было превышение земельного максимума из расчета на одного владельца. Но общинные земли находились в совместном пользовании многих лиц и поэтому вряд ли могли превышать эти максимумы.

Второе возражение касается политических мотивов препринятых Гаем Гракхом мер. Ведь если Гай Гракх оставлял в нетронутом виде некоторые общинные земли (что было бы, несомненно, демократическим шагом с его стороны), то трудно было бы объяснить тот факт, почему в целом антидемократический Аграрный закон сохраняет в силе это положение гракханского закона. Хотя Аграрный закон и продолжал учитывать отдельные положения гракханского закона, фактически же он был реакционным, так как задавал иное направление аграрной реформе: Гракхи запрещали куплю-продажу участков общественного поля, полученных колонистами, тем самым отстаивая целостность ager publicus и защищая владельцев новоприобретенных участков от попыток богачей скупить их под латифундии.

Против второй гипотезы можно привести еще одно наблюдение: в начальных статьях Аграрного закона подчеркивается, что права частной собственности по новому закону не распространяются на «изъятые из раздела» земли. Если это были стандартные excepta , которые, по сведениям Флакка, традиционно оставались в общем пользовании в силу своей природы, то не было большого смысла дополнительно напоминать, что права частной собственности по Аграрному закону на них не распространяются. Кроме того, excepta по своему типу определятся в землемерной теории как неразмежеванные земли. Неразмежеванные земли в принципе не могут никому принадлежать, потому что для самого факта собственности необходимо предварительное межевание. Excepta же составляли категорию «неразмежеванного поля» (ager arcifinius) [Rudorrf, 1852. P. 300], хотя и появлялись в результате регулярной лимитации [Ibid. P. 285].

Тем не менее существует возможность если не совершенно, то по крайней мере в какой-то степени согласовать две гипотезы. Наши исследования другого важного и малоизученного источника гракханской эпохи, так называемой Польчеверской Таблицы, представляющей из себя арбитраж римского сената по поводу земельного конфликта двух италийских общин [Тельминов, Та-можников, 2011], показали, что на италийских общественных полях существовала многоуровневая система взаимозависимости, включающая поземельные общины разного статуса, крупных посессоров и, наконец, римское государство как собственника поля.

А значит, участки общественного поля, даже будучи захвачены магнатами, по-видимому, оставались включенными в эту сложную систему поземельных отношений, другими словами, большие земельные массивы, конфискуемые аграрной комиссией, содержали в себе, в общем-то, и общинные земли тоже. На практике, таким образом, конфисковать землю у богатых «посессоров» под колонии для римского среднего класса значило отобрать эту землю и у италийских простых земледельцев и скотоводов тоже.

И хотя из сообщений Аппиана о деятельности аграрной комиссии старшего Гракха выясняется, что обижены были в первую очередь богатые италийцы – земельные магнаты, вряд ли возмущению их одних была обязана своим возникновением ситуация общеиталийского «мятежа» (seditio (Флор) 17, ανάστασις (Аппиан) 1818. Мятеж, бунт – это все-таки волнение не одной узкой группы богачей, пусть и влиятельной, но и определенной массы простого люда, пусть даже их выступление объясняется клиен-тельскими узами с богачами. В любом случае интересы мелких владельцев тоже были задеты. Существуют и дальнейшие доказательства существования в изучаемое время в Италии большого количества зависимых земледельцев и колонов [Семенов, 2004. С. 261–276].

Итак, логично предположить, что Гай Гракх стремился избежать ситуации массового недовольства мелких арендаторов, как это произошло при Тиберии, и «изъял» из раздела ряд территорий, на которых находились крупные владения посессоров, включающие в себя многочисленные общинные земли.

Таким образом, в Аграрном законе Гая Гракха содержалось положение об изъятии массива общественных полей из сферы действия реформы. Эти поля, будучи владениями посессоров, оставались включенными в сложную систему поземельных отношений италийских общин. Впоследствии Аграрный закон 111 г. подтвердил эту грак-ханскую меру и сохранил неприкосновенность «изъятых» из раздела полей.

A CONTRIBUTION TO THE QUESTION OF THE TWO APPROACHES TO THE LANDS «RESERVED» BY THE AGRARIAN LAW OF GAIUS GRACCHUS