О калибровке изображений сибирского радиогелиографа

Автор: Федотова А.Ю., Алтынцев А.Т., Кочанов А.А., Лесовой С.В., Мешалкина Н.С.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 4 т.5, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждается методика автоматической калибровки радиоизображений солнечного диска, получаемых по данным первой очереди многоволнового Сибирского радиогелиографа (СРГ). Т-образная антенная решетка СРГ состоит из 48 антенн и работает на 32 частотах в диапазоне 4-8 ГГц. Методика реализована на языке программирования Python. Приведены примеры калибровок инструментальных значений СРГ по яркостным температурам спокойного и активного Солнца на нескольких частотах для четырех эруптивных событий: 19.06.2017, 25.07.2016, 24.04.2017 и 19.04.2017. Приведены спектры для трех событий, а также оценки яркостной температуры по потоку, углового размера волокон и меры эмиссии.

Радиогелиограф, солнце, калибровка изображений, эруптивные события, спектр

Короткий адрес: https://sciup.org/142222496

IDR: 142222496 | УДК: 523.98, | DOI: 10.12737/szf-54201904

Текст научной статьи О калибровке изображений сибирского радиогелиографа

Эффективное использование данных наблюдений многоволновых радиогелиографов для диагностики параметров микроволновых источников подразумевает решение таких методических задач, как построение радиоизображений, перевод инструментальных значений радиояркости в яркостные температуры, чистка изображений от вклада боковых лепестков диаграммы направленности.

Чувствительность радиогелиографов недостаточна для наблюдений калиброванных звездных источников и требует реализации методов, отличающихся от методов калибровки звездных интерферометров. Нами использовался опыт наблюдений на радиогелиографах, ведущих мониторинг активности Солнца в микроволновом диапазоне: Сибирском солнечном радиотелескопе (ССРТ) [; Grechnev et al., 2003; Kochanov et al., 2013] и радиогелиографе Нобеямы (NoRG) [; Nakajima et al., 1995].

Метод калибровки основан на сравнении инструментальных значений радиояркости неба, т. е. области кадра вне диска Солнца, и участков спокойного Солнца, разность которых соответствует яркостной температуре спокойного Солнца. Под спокойным Солнцем подразумеваются участки без активных областей, других локальных источников и эрупций на солнечном диске. В качестве опорных значений яркостных температур спокойного Солнца использовались значения, полученные в работах [Zirin et al., 1991; Borovik, 1994] . Калибровка телескопов в этих работах выполнялась по наблюдениям Луны, а измерения солнечного излучения проводились во время минимума солнечной активности в диапазоне частот 1.4–18 ГГц. Цели статьи: 1) пошагово описать метод перевода инструментальных значений радиояркости в значения яркостной температуры по данным СРГ во время минимума солнечной активности; 2) проверить работоспособность метода для активного и спокойного Солнца.

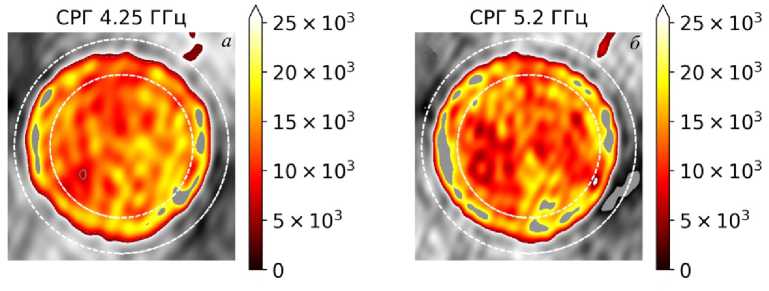

Рис. 1 . Калиброванные изображения в значениях яркостной температуры ( K ) с наложенными масками (белые контуры) на участки неба и спокойного Солнца на частотах 4.25 ГГц ( а ) и 5.2 ГГц ( б ) в 03:59 UT 26 марта 2018 г.

-

1. СИБИРСКИЙ

РАДИОГЕЛИОГРАФ.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Первая очередь СРГ — многоволновый радиоинтерферометр нового поколения, позволяющий получать изображения диска Солнца на выбранных частотах в диапазоне 4–8 ГГц. Наблюдения ведутся с помощью 48-антенной Т-образной решетки и приемной системы, которая обеспечивает апертурный синтез [Lesovoi et al., 2017] . Принимаемые частоты меняются методом перебора из заданного списка частот.

С конца июля 2016 г. по 2017 г. наблюдения проводились на пяти частотах (4.5, 5.2, 6.0, 6.8 и 7.5 ГГц), а с конца 2017 г. количество частот было увеличено до 32. Пространственное разрешение СРГ составляет около 1.2–2 угл. мин в полосе частот 4–8 ГГц. Рутинные наблюдения ведутся в течение всего светового дня: летом с 00:00 до 10:00 UT, зимой с 02:00 до 08:00 UT. В настоящее время наблюдения на первой очереди СРГ используются для тестирования систем и алгоритмов анализа данных создаваемого в Радиоастрофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН радиогелиографа на диапазон частот 3–24 ГГц, строительство которого планируется завершить в 2020– 2021 гг.

Оперативный контроль за состоянием инструмента и изменениями потока микроволнового излучения Солнца обеспечивается с использованием так называемых корреляционных кривых [badary.iszf.irk.ru]. Алгоритм вычисления и характеристики корреляционных кривых СРГ приведены в статье [Lesovoi, Kobets, 2017] . Вариации корреляционных кривых примерно пропорциональны изменениям интегрального потока излучения Солнца во времени.

-

1.1. Метод калибровки

Описание метода калибровки приводится на примерах спокойного Солнца для 26.03.2018, когда яркие источники на диске Солнца отсутствовали и чистка изображений от вклада боковых лепестков диаграммы направленности не требовалась. Исходными данными являются записи попарных корреляций сигналов антенн СРГ, представленные в фор-

- мате FITS, на заранее заданных частотах в диапазоне 4–8 ГГц. К исходному файлу применяется библиотека srh-data [https://git.iszf.irk.ru/kochanov/ srh48-api], написанная на языке программирования Python, которая позволяет сформировать «сырые» радиоизображения диска Солнца и записать их в файл.

В случае наблюдений Солнца на пяти частотах один файл с «сырыми» данными содержит 100 изображений с первичными значениями радиояркости Солнца: по 20 кадров для каждой частоты с правой и левой круговой поляризацией (RCP, LCP).

Циклы записи сигналов на пяти частотах в двух поляризациях повторялись каждые 5–6 с. В заголовке файла указываются: дата и время наблюдения, объект, телескоп, координаты обсерватории, количество каналов и частот наблюдений. Размер кадра с изображением Солнца для СРГ является стандартным для каждой частоты и составляет 512×512 пикселей, вес пикселя — 4.911 угл. сек. Диаметр Солнца для всех частот составляет около 192 пикселей.

Стоит отметить, что в некоторых случаях на качестве калибровки сказываются возможное смещение диска Солнца относительно центра кадра и появление в областях неба искажений, связанных с откликом на Солнце в соседних порядках радиогелиографа. Искажения могут быть существенными для времени наблюдения вдали от локального полдня (05:00 UT).

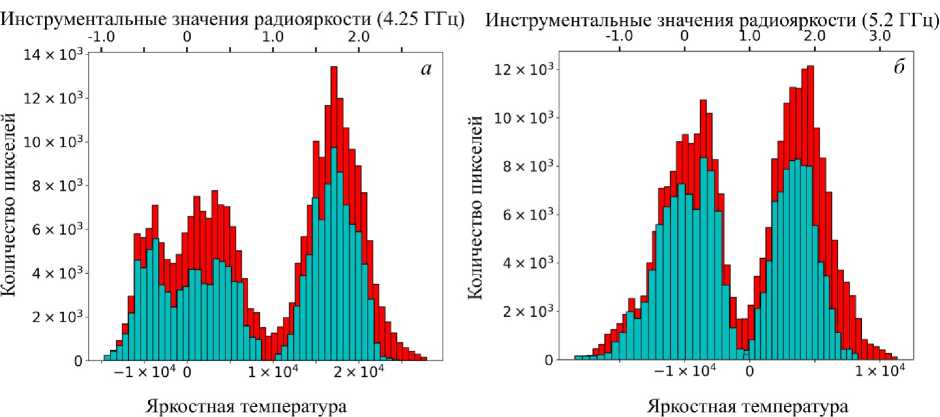

На рис. 1 приведены примеры откалиброванных изображений в палитрах яркостных температур (шкала справа) для частот 4.25 и 5.2 ГГц в 03:59 UT 26 марта 2018 г. Яркости диска Солнца и неба значительно различаются. Процедура калибровки состоит из двух этапов — предварительной калибровки по полному кадру, затем калибровки по маскам. На рис. 2 красным цветом показаны гистограммы попиксельной радиояркости полного кадра. Выделяются две группы пикселей, различающихся по яркости. Первая группа пикселей, для которой значения инструментальной яркости (безразмерная величина, представленная шкалой сверху) варьируют вокруг нуля, соответствует небу. Вторая группа пикселей соответствует диску Солнца, и форму этого участка гистограммы можно аппроксимировать гаус-

Рис. 2 . Калиброванные гистограммы по данным СРГ на частотах 4.25 ГГц ( а ) и 5.2 ГГц ( б ) (красный цвет) в 03:59 UT 26.03.2018. Голубым цветом показаны гистограммы масок для участков неба и спокойного Солнца. По оси абсцисс отложены значения яркостной температуры ( K ), по оси ординат — количество пикселей

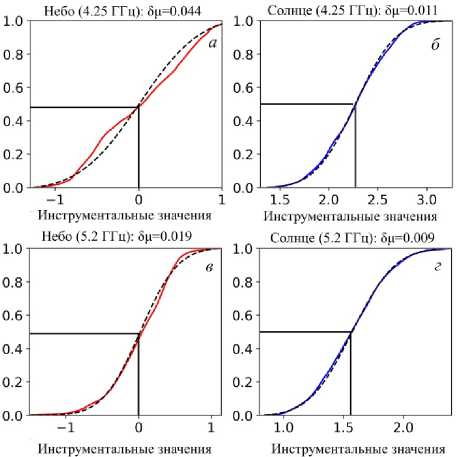

Рис. 3 . Нормированная функция распределения инструментальных значений попиксельной радиояркости (безразмерная величина) для неба (красная линия) и спокойного Солнца (синяя линия) на частотах 4.25 ГГц ( а , б ) и 5.2 ГГц ( в , г ) 26 марта 2018 г. в 03:59 UT. Черная штриховая линия — нормальная функция распределения, соответствующая аппроксимации гистограмм масок на рис. 2 гауссовой кривой. Величина δµ характеризует отклонение положения центра тяжести µ от аппроксимирующего распределения

совой кривой со средним значением инструментальной яркости µ и стандартным отклонением σ. После определения этих параметров гауссова распределения в кадре из дальнейшей процедуры калибровки исключались области, яркость которых находилась вне диапазона µ±2.5σ (темные области на диске Солнца на рис. 1). Следующим этапом калибровки является выделение участков неба и спокойного Солнца. После центрирования диска на кадр накладывались маски-окружности диаметрами на 20 % больше и на 20 % меньше, чем диск спо- койного Солнца. Таким образом, используются две маски: на область неба вне окружности радиусом 238 пикселей и на область спокойного Солнца внутри окружности радиусом 164 пикселя (рис. 1). Ограничение областей масками исключает вклад лимбовых уярчений, протуберанцев и других прилимбо-вых структур. Гистограммы для откорректированных областей изображений показаны на рис. 2 голубым цветом. В данном случае формы гистограмм для полного кадра и областей неба и Солнца подобны. Поскольку форма гистограммы для неба по-прежнему значительно отличается от гауссова распределения, то в качестве значений инструментальной яркости неба и Солнца принимаются центры тяжести гистограмм.

На рис. 3 представлены распределения вероятности инструментальных значений попиксельной радиояркости в 03:59 UT 26 марта 2018 г. для участков неба ( а , в ) и Солнца ( б , г ) по данным СРГ на частотах 4.25 ГГц ( а , б ) и 5.2 ГГц ( в , г ). Инструментальные значения центров тяжести неба sky lev ( f ) и Солнца Sun lev( f ) соответствуют уровням вероятности 0.5. Отличия наблюдаемых положений центров тяжести от модельных гауссовых зависимостей (штриховые линии) на уровне 0.5 малы как для неба, так и для Солнца. Калибровка состоит в том, что каждому пикселю изображения присваивается значение яркостной температуры

T b pix ( f )

f Image - sky lev ( f ) )

X T l Sun lev ( f )- sky lev ( f )J

где T b ( f ) — яркостная температура спокойного Солнца, которая определена для каждой частоты из работ [Zirin et al., 1991; Borovik, 1994] (табл. 1).

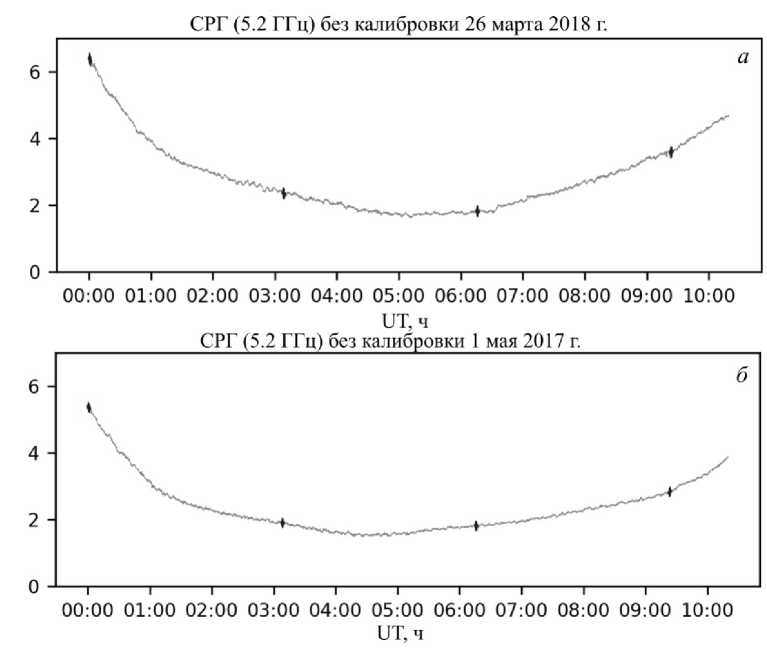

Результаты расчетов средних значений инструментальной яркости µ в течение всего светового дня 26.03.2018 и 01.05.2017 на частоте 5.2 ГГц представлены на рис. 4. В первый день активные процессы в атмосфере Солнца не были зарегистрированы

Рис. 4 . Результаты расчетов µ (серая кривая) в инструментальных значениях попиксельной радиояркости до калибровки во время минимума солнечной активности на частоте 5.2 ГГц за весь день наблюдений с 00:00 до 10:00 UT 26.03.2018 ( а ). Аналогичные зависимости на частоте 5.2 ГГц для 01.05.2017 ( б ). Значения стандартного отклонения σ, полученные из статистического анализа десяти последовательных кадров, показаны барами на кривых µ

ваны, а 01.05.2017 наблюдалась плазменная струя в северо-восточной части солнечного лимба с 04:00 до 04:50 UT. Орбитальной обсерваторией SDO/AIA струя была зарегистрирована на длинах волн 171, 304, 211 и 304 Å [].

Оценка погрешности калибровки проводилась по изменениям величин µ и σ для ряда последовательных кадров согласно выражению

N x = ^

n ( n - 1 ) ,

где xi — численный результат одного измерения, x — µ или σ в зависимости от конкретного случая, n — число измерений.

В табл. 2 отображены соответствующие значения µ для 02:59 UT 26.03.2018 при n =10. На рис. 4 ошибки нанесены барами.

Таблица 1

Яркостные температуры спокойного Солнца в диапазоне частот 4–8 ГГц

|

Частота, ГГц |

Яркостная температура, K |

|

4.5 |

18 700±300 |

|

5.2 |

17 100±300 |

|

6.0 |

15 400±300 |

|

6.8 |

14 300±300 |

|

7.5 |

13 500±300 |

Таблица 2

Результаты расчетов погрешностей калибровки на частотах 4.34, 4.65 и 5.2 ГГц для 02:59 UT 26.03.2018. Значения приведены в инструментальных единицах попиксель-ной радиояркости после смещения нуля

|

Частота, ГГц |

Солнце: µ±σ |

|

4.34 |

1.934 ± 0.015 |

|

4.65 |

1.874 ± 0.005 |

|

5.2 |

1.573 ± 0.014 |

На рис. 4, а приведены значения µ для 26.03.2018, рассчитанные для неба и Солнца на частоте 5.2 ГГц. Показатель µ для участка неба мало отличался от нуля и составил –0.028 в единицах по-пиксельной радиояркости. График µ для спокойного Солнца имеет вид суточного хода с минимальными значениями вблизи местного полдня. Погрешность измерений смещения диска Солнца в кадре, определенная по формуле (2), приводится для четырех моментов времени. В этом случае стандартное отклонение σ не превышало 0.034 для неба и 0.021 для Солнца. Остальные две частоты (4.34 и 4.65 ГГц) не отображены на рисунке, поскольку имеют схожую зависимость. На рис. 4, б приведены аналогичные результаты для 01.05.2017 на частоте 5.2 ГГц. Для участка неба µ составило –0.033 в инструментальных единицах попиксельной радиояркости. В этом случае ошибки не превышали 0.022 для Солнца и 0.06 для неба.

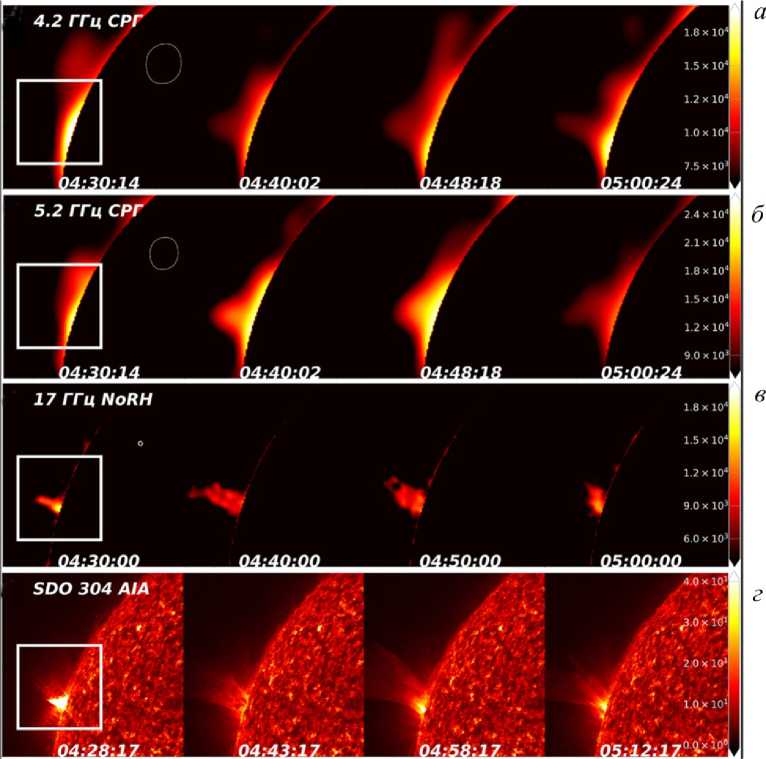

Рис. 5 . 19 июня 2017 г. Последовательность изображений спрея во время появления над лимбом, полученных с помощью: СРГ на частотах 4.2, 5.2 ГГц ( а , б ), NoRH на частоте 17 ГГц ( в ) и SDO на длине волны 304 Å ( г ). Справа на барах указаны значения яркостной температуры. Размер кадров 600ʹʹ×600ʹʹ. Белыми квадратами отмечена маска 70ʹʹ×70ʹʹ

-

1.2. Спрей 19.06.2017

В качестве примера использования калибровок рассмотрим выброс 19.06.2017, произошедший в северо-западной части солнечного лимба. Он был зарегистрирован SDO/AIA в каналах крайнего ультрафиолетового излучения 171, 193, 304, 211, 335 Å в активной области AR 12664. На СРГ спрей (веерообразный выброс) наблюдался на частотах 4.2 и 5.2 ГГц начиная с 04:20 UT.

На рис. 5 представлена последовательность кадров, показывающих эволюцию спрея с 04:24 до 05:12 UT по данным СРГ на частотах 4.2 ГГц (а), 5.2 ГГц (б), NoRH на частоте 17 ГГц (в) и SDO на длине волны 304 Å (г). С учетом различий в пространственном разрешении наблюдается хорошее согласие в положении и высотах поднимающегося спрея на изображениях в различных диапазонах излучения. Появление спрея над лимбом можно было заметить около 04:30 UT, а в 04:40 UT прослеживается характерная структура в виде струи с ее подъемом до 170 Мм. На изображения СРГ и NoRH наложены круговые маски диаметром 192 пикселя, затеняющие диск Солнца. Используемые палитры соответствуют значениям яркостной температуры для радиогелиографов (СРГ, NoRH), для SDO значения яркости приведены в относительных едини- цах. Белыми контурами обозначены диаграммы направленности антенной решетки для СРГ на частотах 4.2 ГГц (91ʹʹ×95ʹʹ), 5.2 ГГц (113ʹʹ×130ʹʹ) и NoRH на частоте 17 ГГц (12ʹʹ×12ʹʹ).

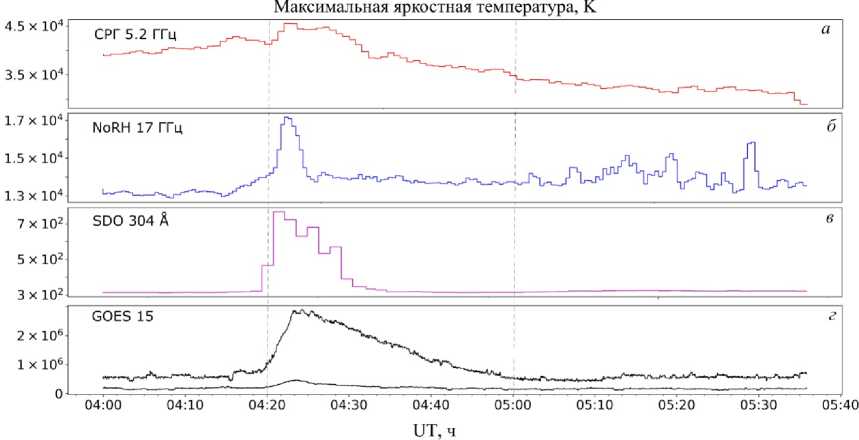

На рис. 6 построены световые кривые максимумов яркости излучения спрея в интервале 04:00–05:30 UT, измеренные внутри белых квадратов на рис. 5, на частотах СРГ 5.2 ГГц ( а ) и NoRH 17 ГГц ( б ). На третьей панели показана величина сигнала SDO на длине волны 304 Å ( в ). На панели г приведены значения яркостной температуры по данным GOES-15 в двух каналах мягкого и жесткого рентгеновского излучения.

Значения яркостной температуры, измеренные на СРГ, в три раза выше максимума яркости на частоте 17 ГГц и температуры спокойного Солнца. Реальные значения яркостных температур СРГ могут быть выше, если размер источника меньше диаграммы направленности. По данным, представленным на сайте [], в 04:29 UT GOES зарегистрировал вспышку класса B3.0, расположенную чуть дальше северо-восточной части солнечного лимба (~N17). Световые кривые СРГ согласуются с временным профилем яркостной температуры NoRH, на отношение амплитуд отклика во время вспышки может существенно влиять различие ширин диаграмм направленности СРГ и NoRH: диаграмма

Рис. 6 . Изменение активности Солнца с 04:00 до 05:30 UT 19.06.2017 по данным СРГ на частоте 5.2 ГГц ( а ) и NoRH на частоте 17 ГГц ( б ); величина сигнала SDO на длине волны 304 Å ( в ); значения яркостной температуры по данным GOES-15 в каналах мягкого и жесткого рентгеновского излучения ( г ). Вертикальными штриховыми линиями отмечен промежуток времени 04:20–05:00 UT, на котором наблюдалась эволюция спрея

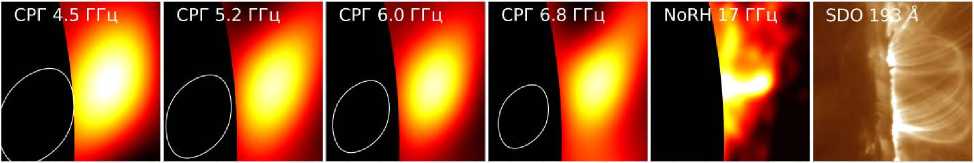

Рис. 7 . Система горячих петель, наблюдавшаяся в восточной части солнечного лимба в 03:00 UT 25.07.2016. Изображения построены по данным (слева направо): СРГ в диапазоне частот 4.5–6.8 ГГц (первые четыре, белой линией обозначена диаграмма направленности), NoRH на частоте 17 ГГц и SDO на длине волны 193 Å. Размер кадров 400ʹʹ×400ʹʹ

направленности СРГ в девять раз шире, чем диаграмма направленности NoRH.

-

1.3. Обсуждение

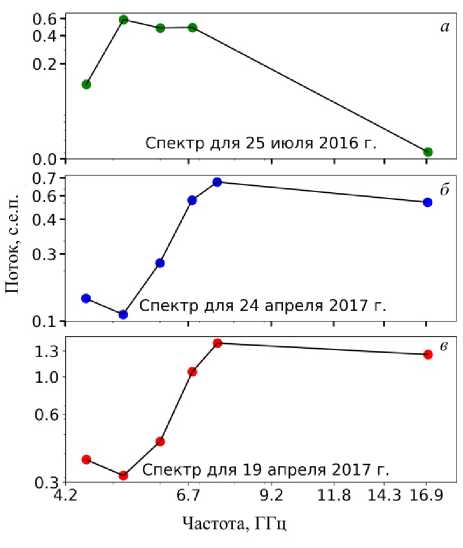

Как следует из приведенных выше результатов, на измерение спектра существенно влияет разница в пространственном разрешении. Этот фактор необходимо учитывать при использовании изображений на разных частотах СРГ. Ниже приводятся спектральные оценки для трех структур, наблюдавшихся: 1) 25.07.2016; 2) 24.04.2017; 3) 19.04.2017.

Первая структура — система петель над восточным лимбом — наблюдалась 25.07.2016 (рис. 7). На радиогелиографах был виден вытянутый локальный источник с яркой областью в центре. На SDO система петель наблюдалась в период светового дня СРГ на семи длинах волн (171, 193, 304, 211, 131, 335, 94 Å), однако яркая область, выделяющаяся в микроволновом диапазоне, в крайнем ультрафиолетом излучении не наблюдалась. Позднее, вне светового дня СРГ, из этой структуры эруптировало волокно. Поскольку размер яркой части источника, судя по его изображению на частоте 17 ГГц, значительно меньше диаграмм направленности СРГ, то рассчитывались спектры в потоках микроволнового залимбового излучения в пределах кадров, представленных на рис. 7. На рис. 8, а показан спектр, полученный по данным СРГ и NoRH.

Рис. 8. Спектры для 03:00 UT 25.07.2016 ( а ); 03:10 UT 24.04.2017 ( б ); 02:00 UT 19.04.2017 ( в ). Цветными кружками отмечены значения интегрального потока излучения Солнца для каждого события

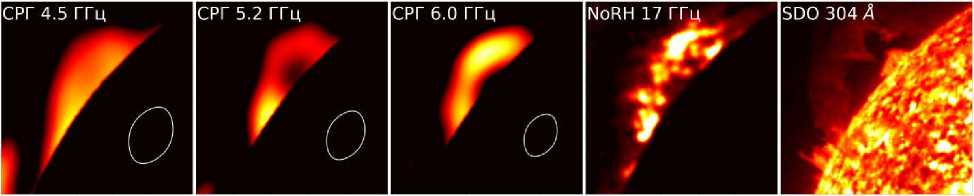

Рис. 9 . Поднимающееся волокно в 03:10 UT 24.04.2017. Изображения построены по данным (слева направо): СРГ на частотах 4.5, 5.2 и 6.0 ГГц (белой линией отмечена диаграмма направленности), NoRH на частоте 17 ГГц и SDO на длине волны 304 Å. Размер кадров 400ʹʹ×400ʹʹ

Рис. 10 . Локальный источник в северо-западной части солнечного лимба в 02:00 UT 19.04.2017. Изображения построены по данным (слева направо): СРГ в диапазоне частот 4.5–7.5 ГГц (белой линией отмечена диаграмма направленности); NoRH на частоте 17 ГГц; SDO на длине волны 304 Å. Размер кадров 350ʹʹ×350ʹʹ

Видно, что спектр типичен для микроволнового излучения, генерируемого нетепловыми электронами (гиросинхротронный механизм). Уровень плотности потока излучения источника меньше 1 с.е.п., и отклик на это событие не наблюдался в других диапазонах электромагнитного излучения.

Вторая структура — волокно, наблюдавшееся 24 апреля 2017 г. (рис. 9) на трех частотах СРГ (4.5, 5.2, 6.0 ГГц) во время его подъема и трансформации в КВМ. На рисунке также приведены изображения, полученные с помощью NoRH на частоте 17 ГГц и SDO на длине волны 304 Å. На сайте Sun In Time [] КВМ зарегистрирован с 03:48 до 08:48 UT. Интегральный спектр волокна показан на рис. 8, б. В этом случае разница потоков на частотах 7.5 и 17 ГГц относительно невелика и можно предположить тормозной механизм генерации микроволнового излучения.

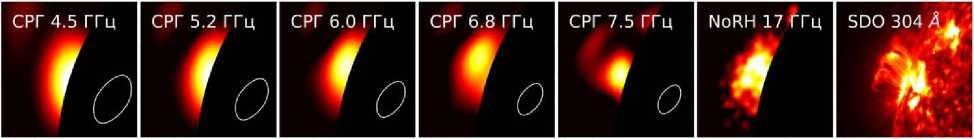

Следующая структура с КВМ была обнаружена в северо-западной части солнечного лимба 19 апреля 2017 г. (рис. 10). Приведены изображения на частотах 4.5, 5.2, 6.0 ГГц (СРГ) и 17 ГГц (NoRH) в 02:00 UT. По данным SDO, КВМ просматривался на длинах волн 171, 193, 211, 131, 335, 094, 304 Å (в этом случае на крайнем справа изображении на рис. 10 диск не затемнен). Интегральный спектр подобен спектру для 24 апреля и соответствует спектру тормозного излучения (см. рис. 8, в ).

Таким образом, в случаях с волокном наблюдаются спектры тормозного излучения, т. е. интенсивность потока растет с частотой, а затем не меняется. Для однородного источника толщиной L частота перехода к плоскому спектру соответствует переходу режима излучения к оптически тонкому, т. е. когда безразмерная оптическая толщина τ≈1. Величина τ зависит от частоты излучения f , температуры T и плотности n излучающей плазмы:

т = 0.2 n 2 T - 1.5 f -2 L . (3)

Температура плазмы T≈ Tb в оптически толстой части спектра, т. е. при f<7 ГГц. К сожалению, ши- рина диаграммы направленности больше угловых размеров волокна или сравнима с ними, что не позволяет измерить Tb непосредственно. Получить оценку яркостной температуры можно по потоку F [с.е.п.] и угловому размеру источника δΩ [угл. сек2] из формулы (4):

F = 7.2 - 10 11 T ( f ) f 2 5Q . (4)

Угловой размер волокон (86×172 угл. сек для 24 апреля на частоте 4.5 ГГц и 78×195 угл. сек для 19 апреля на частоте 4.5 ГГц) можно оценить как δΩ≈1.5·104 угл. сек2, а яркостную температуру — как 6·103 и 1.5·104 K. Теперь мы можем определить меру эмиссии ЕМ = n 2 L в этих событиях, принимая τ=1 при f =7.5 ГГц: 1.3·1026 см-5 и 5.2·1026 см-5. Полученные оценки меры эмиссии согласуются с представленными в работе [Grechnev et al., 2008] для плотности плазмы (108-109 см-3) в волокне толщиной несколько десятков мегаметров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе представлена методика калибровки в автоматическом режиме данных СРГ в диапазоне частот 4–8 ГГц, позволяющая исключить вклады локальных уярчений на солнечном лимбе и залим-бовых источников. Методика подходит для калибровки как относительно слабых событий, так и для спокойного Солнца. Для калибровки ярких явлений необходимо предварительно провести чистку изображений от боковых лепестков диаграммы направленности.

Важной особенностью методики является применение искусственного затеняющего диска Солнца при построении изображений по данным СРГ. Такой метод визуализации лимбовых событий позволит в перспективе использовать СРГ как микроволновый коронограф на несколько частот.

Приведены спектры для трех событий. Полученные значения интегрального потока излучения Солнца сравнимы с полученными на радиогелиографе Нобеяма. Также приведены расчеты размеров объектов вдоль луча зрения.

Новый подход позволяет уверенно применять метод автоматической калибровки изображений, построенных по инструментальным значениям радиояркости СРГ, по яркостным температурам, регистрировать события с небольшой яркостью путем исключения неоднородного диска Солнца в частотном диапазоне 4–8 ГГц. Световые кривые СРГ показали хорошее согласие с кривыми радиогелиографа Нобеямы, что говорит о стабильности и достаточно хорошем качестве изображений, позволяющем проводить сравнение по временным профилям. Однако СРГ находится в стадии модернизации и пока что не разрешает слабые события с высокой точностью.

Работа выполнена в рамках базового финансирования программы II.16.3.2. «Нестационарные и волновые процессы в солнечной атмосфере», проекта «Первичное энерговыделение и турбулентность в солнечных вспышках» в рамках программы фундаментальных исследований Президиума РАН КП 19-270 «Космос: исследования фундаментальных процессов и их взаимосвязей», а также при поддержке Российского научного фонда (проект № 18-12-00172). Экспериментальные данные получены с использованием уникальной научной установки ССРТ []. При выполнении раздела 1.2 были привлечены данные, полученные с использованием оборудования Центра коллективного пользования «Ангара» [].

Авторы выражают свою благодарность Collaborating Research Programme KLSA201702.

Список литературы О калибровке изображений сибирского радиогелиографа

- 1. Borovik V.N. Quiet Sun from multi frequency radio observations on RATAN-600 // Adv. Solar Phys. 1994. V. 432. P. 185-190. DOI: 10.1007/3-540-58041-7-217.

- 2. Grechnev V.V., Lesovoi S.V., Smolkov G.Ya., et al. The Siberian solar radio telescope: the current state of the instrument, observations, and data // Solar Phys. 2003. V. 216, iss. 1. P. 239-272. DOI: 10.1023/A:1026153410061.

- 3. Grechnev V.V., Uralov A.M., Slemzin V.A., et al. Absorption phenomena and a probable blast wave in the 13 July 2004 eruptive event // Solar Phys. 2008. P. 253-263. DOI: 10.1007/s11207-008-9178-8.

- 4. Kochanov A.A., Anfinogentov S. A., Prosovetsky D.V., et al. Imaging of the solar atmosphere by the Siberian Solar Radio Telescope at 5.7 GHz with an enhanced dynamic range // Publ. Astron. Soc. Japan. 2013. V. 65, iss. 19. P. 1-12.

- 5. Lesovoi S., Kobets V. Correlation plots of the Siberian Radioheliograph // Solar-Terr. Phys. 2017. V. 3, N 1. P. 19-25. DOI: 10.12737/article_58f96eeb8fa318.06122835.

- 6. Lesovoi S.V., Altyntsev А.Т., Kochanov A.A., et al. Siberian Radioheliograph: First results // Solar-Terr. Phys. 2017. V. 3, iss. 1. P. 3-18. DOI: 10.12737/article_58f96ec60fec52.86165286.

- 7. Nakajima H., Nishio M., Enome S., et al. New Nobeyama radioheliograph // Astrophys. J. 1995. V. 16, Suppl. iss. P. 437-442.

- 8. Zirin H., Baumert B.M., Hurford G.J. The microwave brightness temperature spectrum of the quiet Sun // Astrophys. J. 1991. V. 370, iss. 1. P. 779-783.

- 9. URL: http://ru.iszf.irk.ru (дата обращения 20 июня 2019 г.).

- 10. URL: https://solar.nro.nao.ac.jp/norh/html (дата обращения 20 июня 2019 г.).

- 11. URL: badary.iszf.irk.ru (дата обращения 20 июня 2019 г.).

- 12. URL: https://git.iszf.irk.ru/kochanov/srh48-api (дата обращения 20 июня 2019 г.).

- 13. URL: http://suntoday.lmsal.com/suntoday (дата обращения 20 июня 2019 г.).

- 14. URL: http://ckp-rf.ru/usu/73606 (дата обращения 20 июня 2019 г.).

- 15. URL: http://ckp-rf.ru/ckp/3056 (дата обращения 20 июня 2019 г.).