О керамическом сосуде редкой формы эпохи поздней бронзы на среднем дону

Автор: Луньков В.Ю., Лунькова Ю.В., Шевченко А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 261, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается сосуд редкой формы эпохи поздней бронзы из погребения 5 кургана 44 могильника Колбино I и предпринимается попытка определения его места среди аналогичных находок столовой посуды. Отличительные черты сосуда: квадратная в плане форма, плоское дно, вертикальные стенки, орнамент по верхнему срезу, налепные выступы-ручки. С целью выяснения возникновения и динамики развития подобной формы сосудов привлечены более ранние (начиная с неолита), синхронные и поздние свидетельства керамического производства. Рассмотренные данные свидетельствуют об особой роли, которую играли данные сосуды в обрядовой практике при совершении погребений. Наиболее близкие аналогии как отдельным элементам, так и их сочетанию прослеживаются с находками блюд-подносов из могильников федоровской культуры позднего бронзового века, что является еще одним свидетельством тесных контактов носителей срубной и федоровской традиций.

Столовая посуда, четырехугольный сосуд, блюдо-поднос, орнаментация, срубная культура, федоровская культура, средний дон

Короткий адрес: https://sciup.org/143175978

IDR: 143175978

Текст научной статьи О керамическом сосуде редкой формы эпохи поздней бронзы на среднем дону

района Воронежской области, в 2,5 км к северо-востоку от с. Терновое и в 3 км к югу от с. Солдатское.

В 2007 г. исследовательские работы проводились в северо-западной части памятника, на кургане № 44. Большинство погребений, изученных Донской экспедицией в этом могильнике, относились к среднедонской культуре скифского времени – V–IV вв. до н. э. Однако планиграфическое расположение кургана № 44 заставляло задуматься о его культурной принадлежности, так как на краю водораздельных плато на рассматриваемой территории обычно располагались курганы эпохи бронзы. Под насыпью выявлено 8 погребений, относимых к срубной культуре лесостепной зоны Волго-Донского междуречья ( Лунькова , 2002). Особое внимание привлек сосуд редкой формы из погр. 5, который встречен на данной территории впервые.

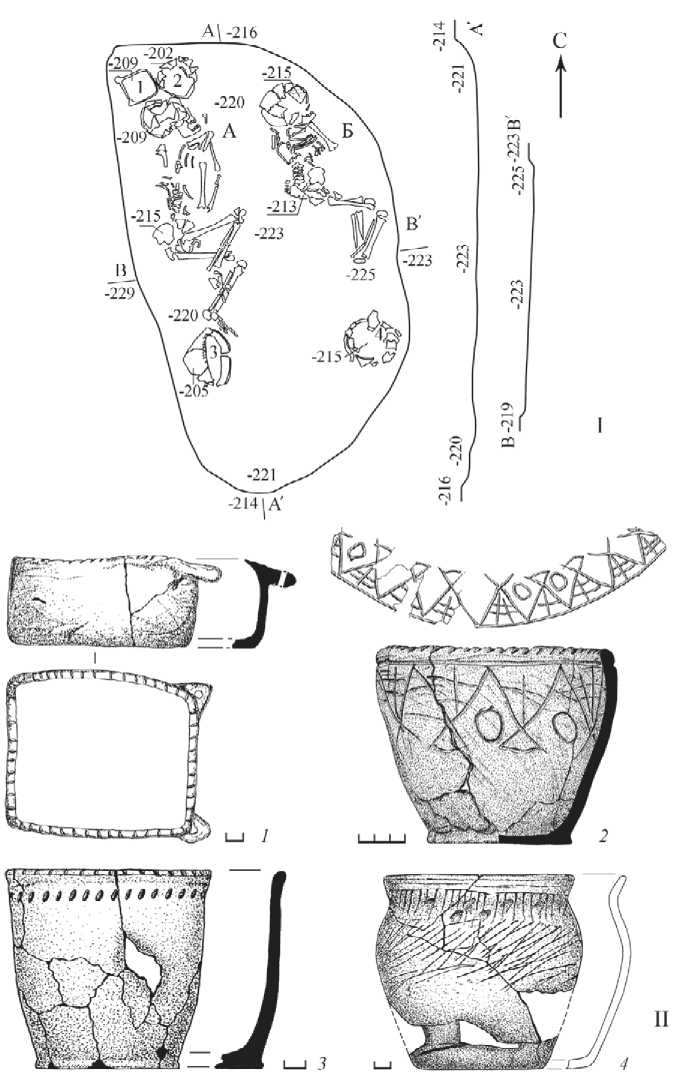

Кратко остановимся на описании погр. 5. Оно было совершено практически на материковом основании, без углубления. В плане яма имела вытянутоовальную форму, ориентирована по линии северо-запад – юго-восток, размеры – 1,9 × 1,10 м (рис. 1: I ). На дне обнаружено парное захоронение детей, в котором находились три сосуда у костяка № 1 (рис. 1: II-1–3 ) и один сильно фрагментированный – у костяка № 2 (рис. 1: II-4 ). Особенно интересен четырехугольный в плане сосуд. Он имеет подквадратную форму со слегка закругленными углами, плоское дно, вертикальные стенки и расположенные по углам одной из сторон налепные выступы-ручки с круглыми вертикальными отверстиями. Размеры сосуда: в верхней части – 12,8 × 11,4 см, высота – 5,5 см, толщина выступов-ручек – 0,7–1,1 см, диаметр отверстий – 0,6–0,9 см. Венчик по верху украшен насечками (рис. 1: II - 1 ).

Для проведения сравнительного анализа сосуда из могильника Колбино I была привлечена керамика из комплексов разного времени и различной культурной принадлежности. Часть материалов, приведенная ниже, не является аналогиями или прямыми предшественниками рассматриваемого экземпляра, а лишь демонстрирует общие тенденции развития плоских днищ, прямых вертикальных (или почти вертикальных) стенок, налепных ручек, а также квадратных, прямоугольных и овальных в плане форм. Встречаются и круглые в плане сосуды с перечисленными выше признаками, которые их выделяют среди прочих керамических изделий.

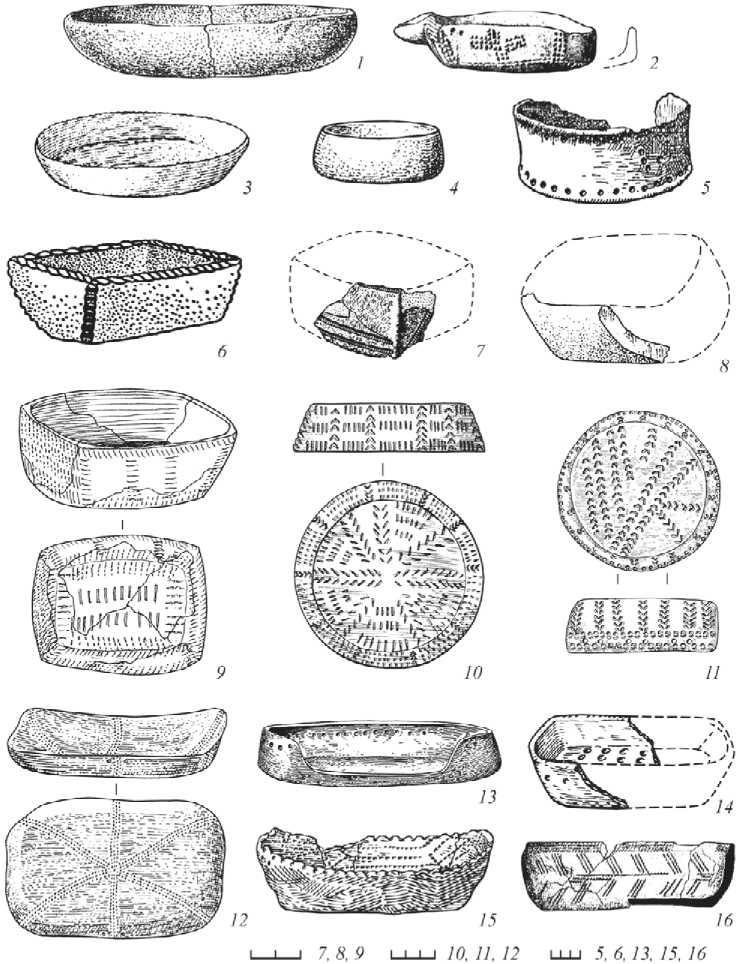

Сосуды овальной или округлой в плане формы с уплощенным дном и вертикальными стенками известны со времени неолита. Несколько экземпляров данных сосудов обнаружены в неолитической культуре эртебёлле3 в Дании (рис. 2: 1 ) ( Монгайт , 1973. С. 188. Рис. на с. 190); значительная серия сосудов, изготовленных из камня, с ручками и орнаментом – на поселении Хирокития на Кипре (рис. 2: 2 ) (Там же. С. 218. Рис. на с. 217, сосуд 5 ); несколько круглых в плане, иногда с выступами-шишечками – в материалах лендьельской культуры, м-к Зенгöварконь, Венгрия (рис. 2: 3 ) (Там же. Рис. на с. 236, D ); круглые в плане с уплощенным дном – на памятниках культуры лагоцца, Апеннины (рис. 2: 4 ) (Там же. С. 298, 299. Рис. на с. 299).

Рис. 1. Могильник Колбино I, курган 44, погребение 5

I – план погребения: А – костяк № 1, Б – костяк № 2; II – погребальный инвентарь: 1–4 – сосуды, номера аналогичны употребляемым в тексте и в пункте I данного рисунка

Рис. 2. Сосуды. Неолит – средний бронзовый век

-

1 – к-ра эртебёлле, без масшт.; 2 – Хирокития, пос., без масшт.; 3 – Зенгöваркони, м-к, без масшт.; 4 – к-ра лагоцца, без масшт.; 5 – Ольшанка, к. 3; 6 – Усатово, 2-й грунт. м-к, культ. яма № 2; 7, 8 – Маяки 1, пос.; 9 – Константиновское, пос.; 10 – Суемцы, гробница II; 11 – Слободка Кошиловецкая, гробница; 12 – Кишпек, к. 1; 13 – Карабудахкентский II м-к, п. 1; 14, 15 – Абора I, пос.; 16 – Григорьевка, к. 3, п. 17

-

1, 3–11, 13–16 – керамика; 2 – камень; 12 – бронза

В энеолите помимо подовальных и круглых появляются подпрямоугольные в плане формы. На территории трипольской культуры они обнаружены: в погр. кургана 3 Ольшанки – подовальное изделие со сквозными проколами по всей высоте тулова (рис. 2: 5 ) ( Збенович , 1974. С. 154. Рис. 45: 6 ); в Усатов-ском 2-м грунтовом м-ке – подпрямоугольной формы сосуд с плоским дном, невысокими стенками и орнаментом (рис. 2: 6 ) ( Патокова , 1979. С. 120, 139. Рис. 37: 31 ; 44: 8 ), а также два фрагментированных сосуда с плоским дном и вертикальными стенками (Там же. С. 29, 127. Рис. 9: 2 ; 48: 10 ); с поселения Маяки 1 – фрагменты трех сосудов подпрямоугольной и овальной формы (рис. 2: 7, 8 ), два из них орнаментированы ( Збенович , 1974. С. 87, 94. Рис. 33: 14 ; 36: 10, 11 ); с Константиновского поселения на Нижнем Дону – плоскодонная с вертикальными стенками форма, полностью покрытая орнаментом, включая дно (рис. 2: 9 ) ( Кияшко , 1994. С. 42. Рис. 25: 1 ).

На памятниках культуры шаровидных амфор (с территория Житомирской и Тернопольской областей) известен ряд неглубоких сосудов, в большинстве случаев с орнаментом, покрывающим всю внешнюю поверхность, интерпретируемых И. К. Свешниковым как крышки для сосудов. Примеры использование их в качестве крышек автором не приводятся. Сходные по форме и богатому орнаменту сосуды происходят с таких памятников, как: Суемцы, гробница II (2 экз.) (рис. 2: 10 ) ( Свешников , 1983. С. 31. Рис. XII: 2 , 7 ); Колосовка, яма в кургане (Там же. С. 33. Рис. XIII: 1 ); Слободка Кошиловецкая, гробница – три очень похожих между собой экземпляра (рис. 2: 11 ) (Там же. С. 44. Рис. XX: 4, 5, 9 ); м-к Хартоновцы, гробница II, погр. 2 и 5 (Там же. С. 49. Рис. XXII: 12, 17 ).

На поселении Маштоцблур (Закавказье) обнаружен фрагмент круглого плоскодонного сосуда ( Мунчаев , 1982. С. 122. Табл. XLVII: 8 ).

С наступлением эпохи бронзы территория находок этой категории посуды расширяется. На Кавказе известно несколько подобных блюд: в кургане 1 м-ка Кишпек майкопской культуры найдено бронзовое плоскодонное ладьевидное блюдо с пуансонным орнаментом (рис. 2: 12 ) ( Мунчаев , 1994. С. 209. Табл. 56: 5 ); из погр. 1 м-ка Карабудахкент II происходит плоскодонная подовальная жаровня со сквозными отверстиями по верхней части стенок и вырезом на одной длинной стороне (рис. 2: 13 ) ( Марковин , 1994. С. 299. Табл. 91: 9 ).

На памятниках культуры шнуровой керамики в Восточной Прибалтике также встречаются керамические изделия подобных форм, два из которых обнаружены, в частности, на стоянке Абора I: подпрямоугольное плоскодонное блюдо, у которого ямочный орнамент нанесен на внешнюю сторону стенки, верхний срез и внутреннюю часть дна (рис. 2: 14 ) ( Крайнов, Лозе , 1987. С. 54. Рис. 22: 2 ), и сосудподовальной (ладьевидной) формы с плоским дном, высокими стенками, орнаментом по срезу и внутренней стороне, а также со сквозными проколами по верхней части стенки (рис. 2: 15 ) ( Гурина , 1996. С. 152. Рис. 48: 56 ). На поселении Швянтойи найдена подовальная ванночка (по интерпретации авторов публикации) с выгнутыми наружу стенками, орнамент нанесен по верхнему срезу и внутри по стенкам и дну ( Крайнов, Лозе , 1987. С. 53. Рис. 22: 11 ).

Известна подобная посуда (хотя и в небольшом количестве) и среди катакомбных материалов: 2 экз. происходят из погр. 17 кургана 3 Григорьевки – круглые в плане, с плоским дном и орнаментом по внешней стороне и (у одного экз.) по верхнему срезу (рис. 2: 16) (Тощев, Шахров, 1992. С. 62. Рис. 5: 5, 6).

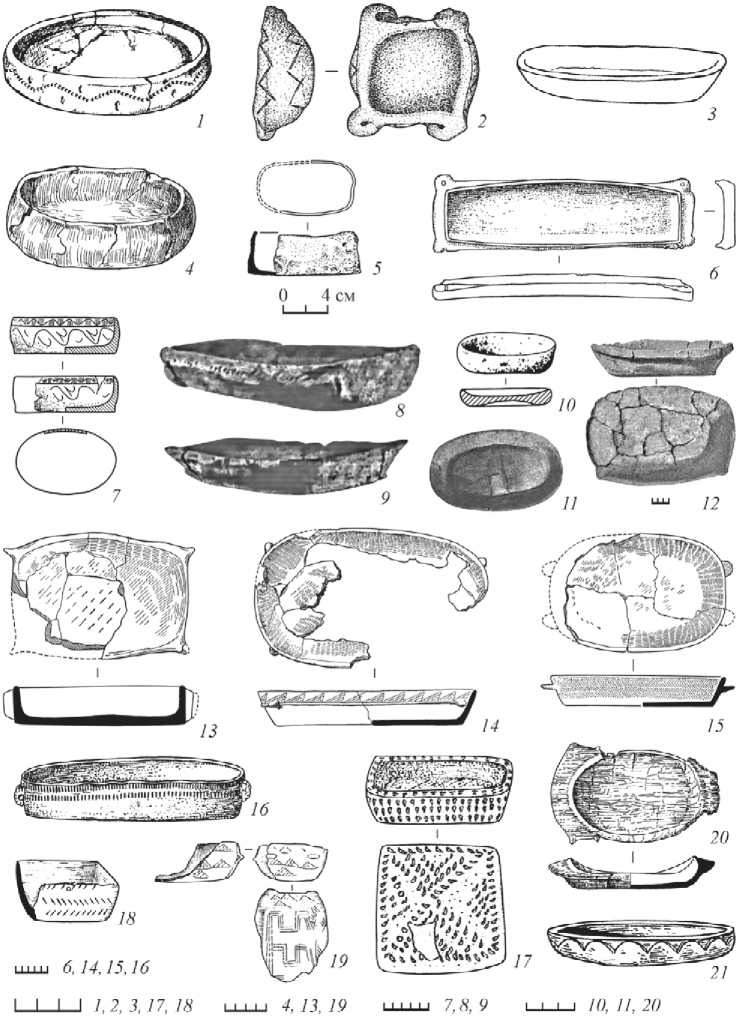

Круглое блюдо (блюдце) с плоским дном, вертикальными стенками и орнаментом найдено в потаповском кургане 2 (погр. 3) Утевского VI м-ка (рис. 3: 1 ) ( Васильев и др. , 1994. С. 44. Рис. 59: 4 ). По типологии керамики синташтин-ской культуры В. В. Ткачева и А. И. Хаванского, этот сосуд относится к подтипу VIII. 1.1. – блюда овальной или округлой формы ( Ткачев, Хаванский , 2006. С. 42. Рис. 65: 21 ). По типологии потаповской керамики О. Д. Мочалова – к отделу Б-IV ( Мочалов , 2008. С. 135, 141. Табл. 41; 51). Этими авторами сосуд отнесен к редким формам.

На относимом к петровской культуре м-ке Кривое Озеро в заполнении погр. 5 кургана 10 найдена орнаментированная «миниатюрная имитация (?) сосуда квадратной в плане формы… с округлым вместилищем и с четырьмя ручками по углам» (рис. 3: 2 ) ( Виноградов , 2003. С. 145. Рис. 64: 14 ; 100: 45 ).

Материалы позднего бронзового века более многочисленны.

Миниатюрное (около 4,5 × 4 см) четырехугольное в плане изделие обнаружено в раскопе IV поселения Раздольное в Приазовье. Оно имеет плоское дно, вертикальные стенки и покрыто наколами по внешней стороне. Авторы интерпретируют его как льячку и относят к раннесрубному времени ( Горбов, Усачук , 2001. С. 166. Рис. 24: 1 ).

На поселении Червона Гребля (Винницкая обл.) среди сабатиновской керамики обнаружено небольшое подовальное блюдо (рис. 3: 3 ) ( Ванчугов, Кушнир , 1980. С. 119–121. Рис. 1: 6 ). Также к сабатиновским относятся материалы поселения Ильичевка (Донецкая обл.), где обнаружена овальная сковорода с невысоким, загнутыми внутрь стенками (рис. 3: 4 ) ( Шаповалов , 1976. С. 154, 166. Рис. 8: 10 ).

На собственно срубных памятниках сосуды рассматриваемых форм редки. Можно упомянуть фрагмент грубо изготовленного подовального изделия из постр. 14 Мосоловского поселения (рис. 3: 5 ) ( Пряхин, Беседин , 1989. С. 121. Рис. 9: 12 ). Несколько сосудов обнаружены на срубных памятниках, имеющих черты федоровской культуры. В погр. 2 кургана 1 м-ка Давлеканово найдено крупное блюдо (рис. 3: 6 ) вытянутой подпрямоугольной формы, с четко выраженными углами, четырьмя выступами-ручками и отверстиями в них ( Сальников , 1967. С. 167, 168. Рис. 19: 7 ; Кузьмина , 1987. С. 53. Рис. 3: 27 ). В числе материалов Ново-Балтачевского м-ка известно фрагментированное подовальное блюдо с орнаментом по стенкам и верхнему срезу (рис. 3: 7 ) ( Сальников , 1967. Рис. 26: 8 ; Кузьмина , 1987. С. 53. Рис. 3: 23 ).

Ближайшими аналогиями рассматриваемому блюду из могильника Колби-но I являются сосуды из погребений западной части андроновского круга памятников, большинством исследователей относимых к федоровской культуре.

Из могильника Урефты I известны три блюда. Из погр. 2 кургана 4 происходит плоскодонное подпрямоугольное с орнаментом (рис. 3: 8 ); а из погр. 3 этого же кургана – прямоугольное с отогнутым наружу краем, без орнамента (рис. 3: 9 ). Еще одно, орнаментированное по дну, блюдо (курган 6, погр. 3) сохранилось фрагментарно ( Кузьмина , 2008. Рис. 57: 3–5 ). Небольшое подовальное блюдце найдено в могильнике Бурлук (рис. 3: 10 ) (Там же. Рис. 68). В могильнике

Рис. 3. Сосуды. Поздний бронзовый век – ранний железный век

1 – Утевка VI, к. 2, п. 3; 2 – Кривое Озеро, м-к, к. 10, я. 5, заполнение; 3 – Червона Гребля, пос.; 4 – Ильичевка, пос.; 5 – Мосоловское, пос., постр. 14; 6 – Давлеканово, к. 1, п. 2; 7 – Ново-Балтачевский м-к; 8 – Урефты 1, к. 4, п. 2; 9 – Урефты 1, к. 4, п. 3; 10 – Бурлук, м-к; 11 – Туктубаево, к. 26, п. 2; 12 – Туктубаево, к. 32, п. 3; 13 – Сухомесово, к. 6; 14 – Сухомесо-во, к. 7; 15 – Федоровка, к. 39; 16 – Кинзерский, к. 73, п. 1; 17 – Сайгатино VI, пос.; 18, 19 – Томский м-к на Малом мысе; 20 – Пески, м-к; 21 – Пятимары II, м-к, без масштаба

1–20 – керамика; 21 – камень

Тактубаево обнаружено пять блюд овальной или прямоугольной формы, плоскодонных, с расширяющимися кверху стенками. Они происходят из погр. 2 кургана 26 (рис. 3: 11 ) и погр. 3 кургана 32 (рис. 3: 12 ); еще для двух экз. точные данные не указаны ( Кузьмина , 1973. С. 155. Рис. 3: 1–5 ). В Сухомесовском м-ке зафиксированы 2 блюда: в кургане 6 (в раскопках 1924 г. – курган 1) – подпрямоугольное, с четырьмя вертикальными выступами-ручками по углам, без орнамента (рис. 3: 13 ), с мелкими обгорелыми человеческими костями внутри ( Сальников , 1967. С. 303. Рис. 46: 14 (реконструкция); Андроновская культура…, 1966. С. 33. Табл. VII: 13 ); в кургане 7 (в раскопках 1924 г. – курган 2) – фрагменты овального блюда с наклонными стенками, четырьмя налепными выступами-ручками с торцевых сторон и орнаментом (рис. 3: 14 ) ( Сальников , 1967. С. 303. Рис. 46: 15 (реконструкция); Андроновская культура…, 1966. С. 34. Табл. VIII: 1 ). Близкое ему по форме, также фрагментированное, блюдо найдено в кургане 39 м-ка Федоровка. Оно имеет подовальную форму, вероятно, четыре налепных выступа-ручки с торцевых сторон, орнаментировано с внешней стороны стенок (рис. 3: 15 ) (Ан-дроновская культура…, 1966. Табл. IX: 4 ). С этого же памятника происходят еще несколько прямоугольных блюд с выступами-ручками (Там же. С. 35).

Подовальное орнаментированное блюдо с 2 ручками, расположенными вертикально с торцов и имеющими горизонтальные отверстия (рис. 3: 16 ), происходит из погр. 1 кургана 73 Кинзерского м-ка ( Сальников , 1967. С. 257. Рис. 34: 11 ; Кузьмина , 2008. Рис. 61: 11 ).

Еще один сосуд обнаружен Н. Минко при раскопках могильника под Челябинском. Это подовальное блюдо с отогнутым окончанием венчика ( Кузьмина , 2008. Рис. 56: 10 ).

Для части исследованных памятников нам удалось найти только общее описание, без изображений. В курганном могильнике Смолино (южнее Челябинска) в разные годы помимо перечисленных были обнаружены 8 сосудов подпрямоугольной и овальной форм с выступами-ручками (Андроновская культура…, 1966. С. 23–27). В могильнике Исаковский (под Челябинском) были найдены 3 блюда с плоскими ушками (Там же. С. 29, 30).

На памятниках эпохи поздней бронзы других культурных образований также встречается интересующая нас посуда. Плоскодонное блюдо, подквадратое в плане, покрытое орнаментом с внешней стороны, по дну снаружи и по верхнему срезу, происходит из поселения СайгатиноVI под г. Сургутом (рис. 3: 17 ) ( Кокшаров, Чемякин , 1991. С. 51. Рис. 4: 3 ). Два сосуда известны из Томского могильника на Малом мысе (еловская культура, Верхнее Обь-Иртышье): один – подпрямоугольный фрагментированный с плоским дном, прямыми стенками, сохранившимся одним отверстием и орнаментом по внешней стороне стенки (рис. 3: 18 ) ( Косарев , 1974. С. 70, 71. Рис. 24: 4 ); второй – подовальный фрагментированный, с плоским дном, прямыми стенками, двумя или четырьмя ручками-выступами с отверстиями и орнаментом, в том числе и на дне (рис. 3: 19 ) (Там же. Рис. 24: 6 ).

С широким распространением гончарного круга и железных инструментов количество глиняных изделий с вертикальными стенками квадратной и прямоугольной в плане форм сокращается, хотя они и продолжают встречаться. Более представительны жаровни, столики-жертвенники на ножках, изготовленные из камня. Ограниченный объем публикации не позволяет более детально рассмотреть изделия эпохи раннего железного века. Приведем лишь несколько.

В могильнике Пески скифского времени найдено деревянное ладьеобразное блюдо-поднос с двумя крупными ручками на торцах (рис. 3: 20 ) ( Мелюкова , 1989. С. 110. Рис. 46: 10 ). Еще несколько деревянных блюд овальной формы с ручкой на одной из торцевых сторон обнаружены в могильниках Мастюгино и Солоха (Там же. Рис. 46: 17, 18 ).

Интересное изделие найдено в савроматском могильнике Пятимары II (рис. 3: 21 ). Формой, общими пропорциями, наличием орнамента блюдо напоминает ряд более ранних образцов, отличаясь лишь материалом – оно изготовлено из камня ( Смирнов , 1989. С. 168. Табл. 69: 15 ). Известна датируемая I–II вв. н. э. случайная находка глиняного блюда из некрополя Кобяковского городища ( Косяненко , 1989. С. 35, 36. Рис. 1: 4 ). В коллекции керамических изделий Согда V–VI вв. н. э. имеется плоская, круглая, с невысоким бортиком сковорода для выпечки хлеба ( Распопова, Шишкина , 1999. С. 72. Табл. 16: 19 ). Встречаются они и позже.

Большинство упомянутых выше сосудов, являясь столовой посудой, использовались в ритуальных целях и не привлекались для приготовления пищи. При их описании авторы публикаций употребляют чаще всего такие термины, как: блюдо, блюдо-поднос, блюдце; миска; плошка; чаша; сковорода; курильница, жаровня; жертвенник; крышка.

Функционально значительная часть приводимых сосудов могла использоваться и в качестве блюд, и в качестве подносов. Поэтому, на наш взгляд, правомерно, вслед за Г. Г. Пятых и другими исследователями называть часть из них блюдами-подносами ( Пятых , 1984. С. 146).

Помимо использования в качестве столовой посуды некоторые сосуды могли иметь другое назначение, определить которое возможно зачастую только по косвенным признакам.

Серия каменных сосудов с поселения Хирокития имеет вертикальные стенки значительной высоты и одну массивную ручку. По морфологическим признакам и функциональному назначению они, скорее всего, относятся к ковшам (рис. 2: 2 ).

На нескольких сосудах разного времени и разной культурной принадлежности нанесены сквозные проколы небольшого диаметра, явно не связанные с подвешиванием или только украшением. Отверстия могут быть расположены под верхним срезом – Слободка Кошиловецкая (по автору ( Свешников , 1983. С. 44) – возле нижнего края керамических крышек), гробница культуры шаровидных амфор (рис. 2: 11 ); Кишпек, курган 1 – майкопская культура (рис. 2: 12 ); м-к Карабудахкент II, погр. 1, еще и с вырезом на одной длинной стороне (рис. 2: 13 ); стоянка Абора I, культура шнуровой керамики (рис. 2: 15 ). В погр. кургана 3 Ольшанки (трипольская культура) сквозные проколы нанесены под срезом, в придонной части и по тулову (рис. 2: 5 ). Можно предположить, что функционально эти блюда являются курильницами или жаровнями.

Приведенные выше сосуды редких форм происходят, в большинстве своем, из погребальных памятников и, несомненно, несли ритуальную нагрузку. О неординарности этой посуды свидетельствует богатая орнаментация, состоящая иногда из сложных композиций. Причем зачастую орнаментом покрывалась не только внешняя поверхность стенок, но и дно, в том числе и с внутренней стороны (рис. 2: 2, 5–7, 9–11, 13, 16; 3: 1, 2, 7, 8, 14–19, 21). Часто украшался верхний срез, а в некоторых случаях орнамент по нему был нерегулярным (рис. 2: 6, 14, 15; 3: 7, 17).

Практически все привлекаемые сосуды изготовлены из глины, лишь изредка из бронзы (рис. 2: 12 ) и камня (рис. 2: 2 ; рис. 3: 21 ), вероятно, по причине сложности обработки и ценности (металл) этих материалов. Изделия из камня получают широкое распространение в раннем железном веке, где они служат, в большинстве случаев, столиками-жертвенниками или жаровнями, т. е. должны быть отнесены к ритуальным предметам, а не к столовой посуде. Изделия из дерева редко сохраняются в материалах эпохи бронзы и более ранних. Обнаруженные имеют ряд особенностей, отличающих их от рассматриваемой разновидности столовой посуды. Известны также аналогичные им сосуды из глины. По способу применения они также относятся к блюдам-подносам, но, в отличие от рассматриваемых в связи с находкой в могильнике Колбино I, имеют ряд специфичных черт. У них низкие широко отогнутые борта, что сближает их с досками, используемыми в качестве подносов. На глиняных экземплярах практически отсутствует орнамент. Во многом форма таких деревянных сосудов диктовалась технологией их изготовления ( Ляшко , 1994. С. 147). Для морфологического анализа мы их пока не привлекали.

О назначении сосудов судить сложно, т. к. в редких случаях фиксировались материальные остатки, связанные непосредственно с ними. Изучено небольшое количество погребений, в которых блюда достоверно использовались в качестве погребальных урн при трупосожжении на стороне или содержали напутственную пищу. В одиночном погр. кургана 2 м-ка Смолино в сосуде обнаружена «…белая масса… возможно… пепел сожженного трупа» (Андроновская культура…, 1966. С. 23). В кургане 6 Сухомесовского м-ка находилось блюдо с мелкими обгорелыми человеческими костями внутри (Там же. С. 33). В кургане 1 м-ка Давлеканово вместе с крупным, сильно вытянутым блюдом найдены ребра лошади ( Кузьмина , 1987. С. 53). В Днепровско-Донецком регионе выявлено около 20 случаев обнаружения костей животных на деревянных блюдах-подносах ( Цимиданов , 2004. С. 53).

На ряде сосудов фиксируются одна (рис. 2: 2 ), две (нам известна только одна такая находка из погр. 5 кургана 44 м-ка Колбино I) или четыре налепных выступа-ручки, расположенных вертикально либо горизонтально. Иногда в них просверлены отверстия небольшого диаметра (рис. 3: 2, 6, 13–16, 20 ). Известные нам сосуды происходят из памятников поздней бронзы. Сосуд из Кривого Озера (рис. 3: 2 ), при общем сходстве формы и наличии орнамента, отличает округлое дно, а также характер оформления ручек, судя по рисунку, они не вылеплены целиком, а свернуты в виде петель. Автор публикации считает его миниатюрной имитацией более крупных сосудов ( Виноградов , 2003. С. 145).

Четырехугольный сосуд из погр. 5 кургана 44 м-ка Колбино I относится к категории столовой посуды, использование которой возможно и в качестве блюд, и в качестве подносов. Находки подобных, тщательно обработанных и покрытых орнаментом, сосудов преимущественно в погребальных памятниках позволяют считать их частью погребальных ритуалов и связывать с традицией помещения сопутствующей или жертвенной пищи в могилу.

В материалах собственно срубной культуры аналогии колбинскому сосуду нам не известны. Близки ему блюда-подносы, происходящие из срубно-федоровских погребений Давлекановского и Ново-Балтаческого могильников. Наибольшее сходство сосуда из Колбино I прослеживается с многочисленной серией более восточных, федоровских, находок из могильников. По нашему мнению, с ними следует связывать его происхождение. Определенные следы взаимодействия срубной и федоровской культур неоднократно отмечаются исследователями и рассматриваются в качестве контактов носителей этих сопредельных культурных образований ( Кузьмина , 1987. С. 48–69 и др.).

Список литературы О керамическом сосуде редкой формы эпохи поздней бронзы на среднем дону

- Андроновская культура. Памятники западных районов / Сост. В. С. Сорокин; отв. ред. М. П. Грязнов. М.; Л.: Наука, 1966. 65 с. 38 табл. (САИ; вып. В3-2.)

- Ванчугов В. П., Кушнир В. Г., 1980. Новые памятники эпохи поздней бронзы и раннего железа в междуречье Южного Буга и Днестра // Северо-Западное Причерноморье в эпоху первобытнообщинного строя / Отв. ред. В. Н. Станко. Киев: Наукова думка. С. 119–127.

- Васильев И. Б., Кузнецов П. Ф., Семенова А. П., 1994. Потаповский курганный могильник. Самара: Самарский ун-т. 208 с.

- Виноградов Н.Б., 2003. Могильник бронзового века. Кривое Озеро в Южном Зауралье. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во. 362 с.

- Горбов В. Н., Усачук А. Н., 2001. Раннесрубно-многоваликовский горизонт поселения Раздольное в Приазовье // Археологический альманах. № 10 / Гл. ред. А. В. Колесник. Донецк: Лебедь. С. 155–196.

- Гуляев В. И., 2008.Отчет о работе Донской экспедиции Института археологии РАН в Репьевском и Хохольском районах Воронежской области в 2007 г. (курганный могильник Колбино I – Терновое I, городище Россошки I) // Архив ИА РАН. Р1. № 31158.

- Гурина Н. Н., 1996. Стоянки постнарвского типа // Неолит Северной Евразии / Отв. ред. С. В. Ошибкина. М.: Наука. С. 151–155.

- Збенович В. Г., 1974. Позднетрипольские племена Северного Причерноморья. Киев: Наукова думка. 176 с.

- Кияшко В. А., 1994. Между камнем и бронзой (Нижнее Подонье в V–III тысячелетиях до н. э.). Азов: Азовский краеведческий музей. 131 с. (Донские древности; вып. 3.)

- Кокшаров С. Ф., Чемякин Ю. П., 1991. Памятник бронзового века в окрестностях д. Сайгатино // Древние погребения Обь-Иртышья / Отв. ред. В. И. Матющенко. Омск: Омский гос. ун-т. С. 43–52.

- Косарев М. Ф., 1974. Древние культуры Томско-Нарымского Приобья. М.: Наука. 218 с.

- Косяненко В. М., 1989. Хронология сероглиняной керамики некрополя Кобяковского городища (раскопки 1956–1962 гг.) // Известия Ростовского областного музея краеведения. Вып. 6 / Ред.: Т. Н. Абрамова и др. Ростов-на-Дону: Ростовское кн. изд-во. С. 4–41.

- Крайнов Д. А., Лозе И. А., 1987. Культуры шнуровой керамики и ладьевидных топоров в Восточной Прибалтике // Эпоха бронзы лесной полосы СССР / Отв. ред.: О. Н. Бадер, Д. А. Крайнов, М. Ф. Косарев. М.: Наука. С. 51–57.

- Кузьмина Е. Е., 1973. Могильник Туктубаево и вопрос о хронологи Памятников федоровского типа на Урале // Проблемы археологии Урала и Сибири / Отв. ред. А. П. Смирнов. М.: Наука. С. 153–164.

- Кузьмина Е. Е., 1987. О западных связях андроновских племен // Межплеменные связи эпохи бронзы на территории Украины / Отв. ред. И. И. Артеменко. Киев: Наукова думка. С. 48–69.

- Кузьмина Е. Е., 2008. Классификация и периодизация памятников андроновской культурной общности. Актобе: ПринтА. 358 с. (История, археология и этнография Западного Казахстана.)

- Либеров П. Д., 1958. Отчет о работе Воронежского отряда Лесостепной скифской экспедиции ИИМК АН СССР в 1957 г. // Архив ИА РАН. Р1. № 1460.

- Лунькова Ю. В., 2002. Погребальный обряд срубной культуры Волго-Донского междуречья: авто-реф. дис. … канд. ист. наук. М. 20 с.

- Ляшко С. Н., 1994. Деревообрабатывающее производство в эпоху бронзы // Ремесло эпохи энеолита – бронзы на Украине. Киев: Наукова думка. С. 133–151.

- Марковин В. И., 1994. Северо-Восточный Кавказ в эпоху бронзы // Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии // Отв. ред.: К. Х. Кушнарева, В. И. Марковин. М.: Наука. С. 287–333. (Археология.)

- Мелюкова А. И., 1989. Деревянная и металлическая посуда // Степи Европейской части СССР в скифо-сарматское время / Отв. ред. А. И. Мелюкова. М.: Наука. С. 110–113. (Археология СССР.)

- Монгайт А. Л., 1973. Археология Западной Европы: Каменный век. М.: Наука. 355 с.

- Мочалов О. Д., 2008. Керамика погребальных памятников эпохи бронзы лесостепи Волго-Уральского междуречья. Самара: Самарский гос. пед. ун-т. 252 с.

- Мунчаев Р. М., 1982. Энеолит Кавказа // Энеолит СССР / Отв. ред.: В. М. Массон, Н. Я. Мерперт. М: Наука. С. 93–164. (Археология СССР.)

- Мунчаев Р. М., 1994. Майкопская культура // Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии / Отв. ред.: К. Х. Кушнарева, В. И. Марковин. М.: Наука. С. 158–225. (Археология.)

- Патокова Э. Ф., 1979. Усатовское поселение и могильники. Киев: Наукова думка. 187 с.

- Пряхин А. Д., Беседин В. И., 1989. Типология керамики Мосоловского поселения // Поселения срубной общности / Отв. ред. А. Д. Пряхин. Воронеж: Воронежский гос. ун-т. С. 106–124.

- Пятых Г. Г., 1984. О происхождении срубной культуры Поволжья // СА. № 2. С. 146–154.

- Распопова В. И., Шишкина Г. В., 1999. Согд // Средняя Азия и Дальний Восток в эпоху средневековья. Средняя Азия в раннем средневековье / Отв. ред. Г. А. Брыкина. М.: Наука. С. 50–77. (Археология.)

- Сальников К. В., 1967. Очерки древней истории Южного Урала. М.: Наука. 408 с.

- Свешников И. К., 1983. Культура шаровидных амфор. М.: Наука. 86 с. (САИ; вып. В1-27.)

- Смирнов К.Ф., 1989. Савроматская и раннесарматская культуры // Степи Европейской части СССР в скифо-сарматское время / Отв. ред. А. И. Мелюкова. М.: Наука. С. 165–177. (Археология СССР.)

- Ткачев В. В., Хаванский А. И., 2006. Керамика синташтинской культуры. Орск; Самара: Орский гуманитарно-технолог. ин-т. 180 с.

- Тощев Г. Н., Шахров Г. И., 1992. Раскопки курганной группы у с. Григорьевка Запорожской области // Древности степного Причерноморья и Крыма. Т. III / Ред.: Г. Н. Тощев, Г. И. Шаповалов, Б. Д. Михайлов. Запорожье. С. 49–70.

- Цимиданов В. В., 2004. Социальная структура срубного общества. Донецк: Донецкий областной краеведческий музей. 204 с.

- Шаповалов Т. А., 1976. Поселение срубной культуры у с. Ильичевка на Северном Донце // Энеолит и бронзовый век Украины / Ред.: С. С. Березанская, В. В. Отрощенко, Д. Я. Телегин. Киев: Наукова думка. С. 150–172.