О кластеризации тематик докладов научного семинара в социологическом исследовании

Автор: Чурина Е.Н.

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Творчество молодых ученых

Статья в выпуске: 6-1 (150), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается актуальный вопрос социологического исследования управленческого процесса организации научных семинаров, выдвигается ряд гипотез для оценки данного процесса, результат обоснования предмета контентного и кластерного анализа соответствия тематик докладов направлениям семинара по рубрикаторам классификаторов УДК, ББК, ГРНТИ на примере постоянно действующих научных семинаров учреждений Отделения общественных наук РАН. В социологическом исследовании стояла задача подтверждения возможности применения инструментов кластерного анализа для современных дистанционных форм научной коммуникации в теоретических и практических аспектах управленческого процесса организации научных семинаров. Актуальность исследования возможности кластеризации тематик докладов дистанционного научного семинара связана с повышением эффективности управленческого процесса в практической деятельности научных сообществ.

Социология управления, научный семинар, контентный анализ, кластерный анализ, индикатор соответствия УДКГ, мера условного расстояния

Короткий адрес: https://sciup.org/148331207

IDR: 148331207

Текст научной статьи О кластеризации тематик докладов научного семинара в социологическом исследовании

Развитие цифровых технологий и использование дистанционной формы общения приводит к очевидной тенденции изменения системы научных коммуникаций, одним из элементов которой является науч-

ГРНТИ 04.15.41

EDN XKARCT

Елена Николаевна Чурина – аспирант, старший преподаватель Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики. ORCID 0009-0001-0951-1910

ный семинар. Вследствие активного перехода в цифровые форматы можно ожидать, что будут использоваться традиционная и цифровая формы научных коммуникаций в офф-лайн и он-лайн формате, при этом можно прогнозировать доминирование дистанционного общения. В настоящий момент нет общего подхода к форме и способу организации научного семинара в условиях цифровой трансформации управления в XXI веке, поэтому данная тема не находит отражения в принятых научным сообществом индикаторах [1].

Поиск возможности применения различных подходов в социологическом исследовании научных коммуникаций является необходимым условием для проведения анализа текущего состояния с целью развития и трансформации в соответствии с ускоренным внедрением информационно-коммуникационных цифровых технологий. Традиционная и цифровая практика научных коммуникаций должна быть исследована со стороны системы оценки научных исследований, которая сама нуждается в настоящий момент в реформировании и адаптации к цифровым условиям, что, в свою очередь, влияет на организацию процессов научных коммуникаций и структуру коммуникаций в будущем.

Подразумевая незыблемость традиционной семинарской формы научных коммуникаций, для социологического исследования управленческого процесса рассматривается возможность применить контентного и кластерный анализ с целью выявления количественного показателя соответствия тематик докладов с темой семинара, что является одной из задач автоматизации процессов управления наукой, актуальной для социологии управления.

Материалы и методы

В исследовании использовались научные труды следующих ученых: Антопольский А.Б., Аршинов В.И., Луман Н., Пиаже Ж., Толстова Ю.Н., Хабермас Ю. и др. Анализ источников информации носил ознакомительный характер и рассматривался как предварительный для выявления и подтверждения гипотез с последующей постановкой задач возможного полноценного социологического исследования. В социологическо-управленческом исследовании научных мероприятий использовались принципы управления открытыми научными данными Лейденского манифеста для наукометрии [2] при осуществлении сбора и анализа данных для управления процессами на первоначальном этапе исследования.

В статье отражены результаты использования качественного аспекта контент-анализа [2], которые позволили выявить смыслы, вкладываемые учеными из разных научных дисциплин в названия докладов в соответствии с тематикой семинара, в опубликованных документах, видеозаписях и других текстах, на основе рубрикаторов классификаторов, применяемых для публикаций материалов [3]. Контентный анализ в применении к теме обсуждения в процессе семинара позволил ввести индикатор соответствия для фиксации совпадения направленности семинара и темы, следующей из названия доклада, а также оптимального взаимопонимания, критического обсуждения и обоснования взглядов его участников.

Количественный аспект введен установлением меры условного расстояния R, необходимой для проведения кластерного анализа [4], что дает возможность повысить объективность оценки через индикатор соответствия, который автор вводит как новацию критерия оптимизации и повышения эффективности управленческого процесса организации научных дискуссий.

Результаты и обсуждение

Обзор российской научной литературы, в которой обсуждается, каким будет образ будущего научных коммуникаций, показал актуальность данной исследовательской задачи. В докладе на XXII международной научной конференции «Библиотечное дело-2019. Библиотека в цифровой среде: тенденции развития» («Скворцовские чтения») Антопольским А.Б. [5] было отмечено, что наличие политики в области научных коммуникаций в системе научной информации в цифровой среде позволяло бы направлять и эффективно использовать финансовые ресурсы для информационного обеспечения науки. Тенденции изменений в сфере научных коммуникаций происходят в направлении цифровизация процессов, переход к открытой науке, дезагрегация издательских функций, рост библио-разнообразия, изменение процессов рецензирования и публикаций, активные новшества, применяемые среди участников коммуникаций, возрастающая роль методов оценки научных процессов и результатов для научной коммуникации, а также неудовлетворительность применяемых традиционных методов и др. [6].

Результаты научных исследований публикуются и тем самым сохраняют и накапливают научные знания, в то же время, растет объем непубликуемых документов, к которым относятся различные доклады, отчеты, записки, видеозаписи и так далее. Антопольским А.Б. [7] подчеркивается роль научной коммуникации в условиях открытой науки, с ускоренным возникновением разнообразных форм фиксации результатов научных исследований, «не прошедших традиционный путь оформления через публикации, отчеты, патенты и диссертации, при этом чаще всего bom digital». Эти результаты обобщенно стали называть «данными». Так, в коллективном документе по управлению открытыми научными данными (Конкордате), который разработан консорциумом университетов Великобритании, следующим образом определяется понятие научных данных применительно к социальным и гуманитарным наукам: «Научные данные это: статистические данные, подборки цифровых изображений, аудиозаписи, стенограммы интервью, данные обследования и наблюдения на местах с соответствующими аннотациями, интерпретации, произведения искусства, архивы, найденные предметы, опубликованные тексты или рукописи и др.» [8].

В XXI сложность выходит на уровень метадисциплинарности и трансдисциплинарности, которые претендуют, соответственно, первый – на промежуточное универсальное положение, как переход к иному состоянию дисциплинарного формата семинаров на уровне метагенеза, второй, предложенный Жаном Пиаже, еще в 1970 году [9] для этапа трансдисциплинарных исследований, вне междисциплинарных ограничений внутри глобальной научной системы. Обсуждение понятия трансдисциплинарно-сти велось с середины 1980-х годов и не получило логического завершения в единообразном определении данного термина. Применительно к проблематике управления научным семинаром используется термин «трансдисциплинарность» в форме организационного принципа А.А. Богданова для управления системой коммуникаций в научной организации, путем которого осуществляется взаимодействие многообразных направлений научных исследований природы, общества и человека.

Традиционная форма научных коммуникаций в офф-лайн превалирует над он-лайн форматом дискуссий, но при этом материалы заочных дистанционных семинаров в цифровом формате имеют 100% заполнение архива, сохранения информации и возможность открытого доступа к ним. Цифровая научная коммуникация транслирует и сохраняет научные знания в ауди- и видеозаписях обсуждений, стирает границы и время. В последующем периоде при возрастающей объеме информации будет необходимо автоматизировать применение качественного аспекта контентного анализа, количественного аспект кластерного анализа в социологических исследованиях с целью оптимизации управленческих процессов.

В настоящий момент различие по классификатору научных дисциплин можно осуществить через количество цитат по индикатору импакт-фактора. Например, журнал «Социологические исследования» имеет импакт-фактор 1,036, «Социология: методология, методы, математическое моделирование» – 0,075, «Известия Российской академии наук. Теория и системы управления» – 0,619. Попытка применить индикатор соответствия, аналогичный импакт-фактору журнала, показало его неприменимость и не соответствие для оценки темы доклада и научных результатов по заявленной тематике научного семинара. Автором был выявлен ряд следующих проблем, которые фиксируются для дальнейших научноисследовательских работ:

-

1. Возросшая сложность дисциплинарности и многообразия научных задач;

-

2. Отсутствие тематических информационных центров и доступности для участников дискуссий в единой цифровой среде;

-

3. Отсутствие методологии исследования управленческих процессов и структур научного семинара с позиции социологии управления;

-

4. Невозможность применения к семинару по темам докладов оценку аналогичную по индикатору импакт-фактора.

Гипотезы

Результаты

При анализе возможности применения кластерного анализа в социологическом исследовании, проведенном автором в 2024 году, использовались данные из открытых источников информации, видеозаписей, анализировались мероприятия в формате постоянно действующих научных семинаров Отделения общественных наук РАН по соответствующим сайтам и по обобщенной информационной базе «Навигатора информационных ресурсов по управлению наукой», размещенные в разделе «мероприятия», а также три постоянно действующих научных семинаров Федерального государственного бюджетного учреждения Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук:

-

1. Теоретико-методологический семинар Центра социологии управления и социальных технологий;

-

2. Заочный семинар «Информационные технологии в исследовательской деятельности»;

-

3. Методологический семинар центра исследований межнациональных отношений.

Семинары университетов, относящиеся к сфере образования, и семинары научных учреждений с программой, включающей обсуждения диссертаций, готовящихся к защите, в исследование не включались.

Анализ информации по научным семинарам Отделения общественных наук РАН показал отсутствие материалов с презентациями или текстами докладов при наличии анонса мероприятий с названием и краткой информацией, в некоторых случаях с включением в анонс программы наименований докладов участников. Анализ источников научных семинаров Отделения общественных наук РАН по архивным записям показал, что менее 10% из 100% рассмотренных мероприятий имеют полные тексты или тезисы докладов, презентаций, стенограммы или видеозаписи обсуждений, то есть нет открытых научных данных, которые могли быть использованы специалистами из других научных учреждений.

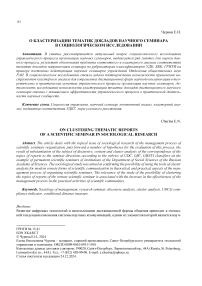

Анализ материалов трех постоянно действующих научных семинаров Федерального государственного бюджетного учреждения Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН с 2011 по 2023 гг. показал, что общее количество семинаров составило 144 заседаний, из которых в заочном формате проведено 63% от 100% всех семинаров, которые 100% имеют материалы в форме статей, размещенных на сайте. Очные семинары составили 37%, из них 8,3% имеют материалы в форме тезисов к докладу, статей и презентаций (рис. 1).

Рис. 1 . Количество семинаров в очном и заочном формате, %

Анализ информации по семинарам Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института философии Российской академии наук за 2023 год выявил 65 заседаний постоянно действующих научных семинаров, из которых 10,8% имеют материалы в форме тезисов к докладу, статьей и презентаций, видеозаписей заседаний, что также подтверждает отсутствие открытых научных данных, которые могли быть использованы специалистами из других научных учреждений. Иные категории не-публикуемых научных документов на данном этапе исследования не рассматривались.

Согласно контент-анализу способом экспертного рецензирования из 100% докладов на семинаре 39% составили доклады из раздела «Философские науки», 16% «Общественные науки», 13% «Информационные технологии», в том числе «Искусственный интеллект», 7% «Лингвистика. Языкознание. Языки», в том числе естественные и искусственные языки, 6% «Наука и знание в целом», 6% «Математика и естественные науки», в том числе биология, 6% «Семиотика в целом. Коды», 2% «Изучение проблем организации: методология, анализ, синтез» и по 1% составили иные темы из области культурологии, мифологии и этнографии, что отражено в таблице.

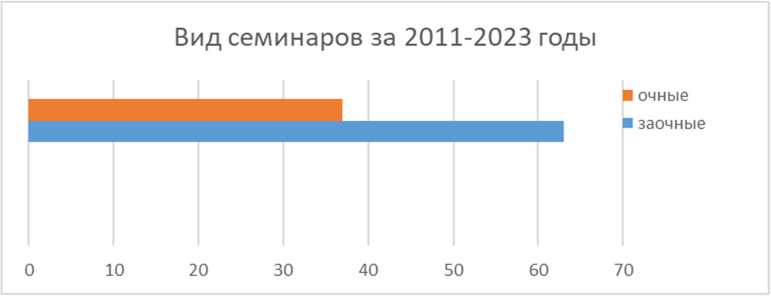

Рис. 2. Уровень научной квалификации участников семинара «Философия и IT»

Таблица

|

Темы докладов |

% |

R |

|

Философские науки |

39 |

1,5 |

|

Общественные науки |

16 |

1 |

|

Информационные технологии |

13 |

1,5 |

Окончание табл.

|

Темы докладов |

% |

R |

|

Лингвистика. Языкознание. Языки |

7 |

0,5 |

|

Математика и естественные науки (биология) |

6 |

1 |

|

Наука и знание в целом |

6 |

1 |

|

Семиотика в целом. Коды. |

6 |

1 |

|

Изучение проблем организации: методология, анализ, синтез |

2 |

0,5 |

|

Доисторические и примитивные религии |

2 |

0,5 |

|

Цивилизация. Культура. Прогресс |

1 |

0,5 |

|

Технобуддизм – обновленный буддизм |

1 |

0,5 |

|

Этнография. Обычаи. Жизнь народа. |

1 |

0,5 |

|

Философия музыки |

1 |

0,5 |

|

Биографические и подобные исследования |

1 |

0,5 |

|

Итого |

100 |

- |

Заключение

Необходимо отметить, что новации «в современных информационных условиях и с использованием цифровых технологий для решения актуальных проблем ведения междисциплинарных научных семинаров» [11] в контексте проблем растущей рационализации жизни общества обоснованы современным периодом развития технологий управления. На первом этапе социологического исследования сделан вывод о возможности применения кластерного анализа наряду с оценкой методом экспертного рецензирования названий докладов контентного анализа, также выявлен ряд проблем и задач для последующих исследований.

Необходимо учитывать феномен «внетематики», так как в случае с научными семинарами речь идёт о докладах, которые по формальному признаку не соответствуют направлению семинара, но тем не менее, способны стать фактором развития научной мысли в той или иной предметной области. Ориентация на индекс соответствия при организации семинара должна иметь пределы применения, особенно если она будет осуществляться искусственным алгоритмом, чтобы не менее 20% «внетематичных» докладов присутствовали.

Научные сообщества играют значимую роль и находятся в центре процесса организации научных коммуникаций, новые подходы социологических исследований которых способствуют повышению достоверности оценок процессов научных обсуждений, благодаря накоплению информации в цифровой среде и ее автоматизированному анализу. Новые индикаторы, становясь элементом наукометричной системы, простимулируют применение новых форм докладов и публикаций для передачи научной информации и накопления знаний.