О клинической эффективности дальней длинноволновой УФ-терапии

Автор: Алипов Н.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Дерматовенерология

Статья в выпуске: 3 т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценка клинической эффективности и безопасности применения дальней длинноволновой ультрафиолетовой терапии у детей детского и подросткового возраста, страдающих АтД в фазе обострения дерматоза. Материал и методы. Представлены данные о использовании дальней длинноволновой УФ-терапией в лечении 38 детей, страдающих атопическим дерматитом. Вторая группа пациентов (42 пациента) получала стандартную терапию с применением привычных подходов к лечению данного заболевания и не отличалась от первой группы по основным критериям: возрасту, продолжительности и форме заболевания. Результаты. У всех наблюдаемых на фоне проводимой терапии отмечалась положительная динамика со стороны патологического процесса на коже, однако у пациентов первой группы наблюдалось более раннее (в среднем на 5-7 дней), чем во второй группе, разрешение клинических проявлений АД, что подтверждалось достоверным снижением величин SCORAD (1,9±0,7; р

Атопический дерматит, дальняя длинноволновая уф-терапия, лечение, узкополосная средневолновая уф-терапия, фототерапия

Короткий адрес: https://sciup.org/14918168

IDR: 14918168

Текст научной статьи О клинической эффективности дальней длинноволновой УФ-терапии

-

1 Вв едение. В последние годы в современном обществе наблюдается рост количества пациентов [1]. Одним из наиболее распространенных аллергических заболеваний стал атопический дерматит, характеризующийся стадийным течением, клиническим полиморфизмом, а также нарастающими патологическими изменениями в системах человеческого организма [2]. По данным статистики, у детей атопический дерматит (далее — АтД) встречается чаще других аллергических заболеваний, при этом являясь генетически детерминированным аллергическим воспалением, патофизиологические механизмы которого заключаются в IgE-зависимом механизме формирования, стадийности и переходе к хроническим рецидивирующим формам [3].

Ведущую роль в развитии у пациентов атопического дерматита отводится эндогенным факторам — атопии, наследственной предрасположенности, индивидуальным свойствам кожи. Некоторые особенности окружающей внешней среды связаны с генетическими факторами развитиял атопического дерматита. У детей в первый год их жизни начальные симптомы данного заболевания зачастую являются следствием неправильного питания. Однако при дальнейших рецидивах повышается значение таких этиологических факторов, как бытовые, бактериальные, вирусные, грибковые, пыльцевые и других аллергены. Влияние данных причин развития дерматитов связано с нарушением целостности кожного покрова. В настоящее время выделяют четыре иммунологических вида АтД: для одного характерен рост количества СD8+ лимфоцитов при традиционном уровне IgЕ; для иного — среднее и выше среднего содержание IgЕ при нормальном количестве СD8+ и СD4+ лимфоцитов; для третьего — вариабельное содержание IgЕ при уровне СD4+ лимфоцитов выше нормы; для четвертого СD4+ и СD8+ лимфоцитов ниже нормы при изменении значений содержания IgЕ [4].

При атопическом дерматите доказана взаимосвязь между уровнем выраженности иммунных реакций и тяжестью патологического процесса на коже. У детей со среднетяжелым и тяжелым течением данного заболевания во время обострения, характеризующегося изменением индекса SCORAD в диапазоне от 40 до 103, происходит рост (р<0,001) значения общего IgE, увеличение продукции ИЛ-13 и ИЛ-5 на

фоне понижения ИНФ-γ и при показателях ИЛ-4, соответствующих норме [5].

В связи с рядом нерешённых вопросов этиологии и патогенеза АтД патогенетическое лечение больных вызывает определенные трудности. В настоящее время для лечения больных широко применяют топические глюкокортикостероиды, топические ингибиторы кальциневрина, эмоленты, а при среднетяжелых и тяжелых формах — азатиоприн, циклоспорин А, антигистаминные и дезинтоксикационные средства. Однако назначение этих терапевтических методов в соответствующих дозах для достижения ремиссии ограничивается их многочисленными противопоказаниями, осложнениями и ограничениями по возрасту.

Характерно, что при АтД в летний период отмечается положительная динамика в лечении больных, а зимой — отрицательная [6]. Возможно, сказывается благотворное влияние УФ-лучей, которые оказывают воздействие на продукцию цитокинов, обладая, иммуносупрессивным и противовоспалительным воз действием [1, 6]. На данном механизме действия основан весьма популярный в настоящее время метод лечения АтД фотохимиотерапией (ПУВА) [7].

Другим методом фотолечения, оказывающим благоприятное влияние на степень выраженности основных клинических проявлений АтД (в том числе у детей), является узкополосная средневолновая УФ-терапия. Данный метод также позволяет нормализовать содержание ключевых про- и противовоспалительных цитокинов в организме больных АтД [8].

В последние годы в практической дерматологии стала использоваться дальняя длинноволновая ультрафиолетовая терапия. В настоящее время накоплены сведения об использовании данного метода при локализованной склеродермии и псориазе. Имеются немногочисленные публикации, касающиеся применения дальней длинноволновой ультрафиолетовой терапии у взрослых лиц, страдающих АтД. Сведений, касающихся использования данного метода фотолечения у детей, страдающих АтД, в доступной литературе не найдено.

Цель: оценка клинической эффективности и безопасности применения дальней длинноволновой ультрафиолетовой терапии у детей детского и подросткового возраста, страдающих АтД в фазе обострения дерматоза.

Материал и методы. Под наблюдением находились 80 пациентов с АтД в стадии обострения (44 мальчика и 36 девочек), в возрасте от 5 до 18 лет. Клинические проявления оценивали коэффициентом SCORAD. Клинические проявления и степень тяже- сти АтД по индексу SCORAD включают следующие характерные признаки: степень распространения поражений кожи (А), выраженность и интенсивность изменений кожного покрова (В) и субъективные оценки пациентом (С) [9].

-

А. Распространенность поражения кожи оценивали на основе переднезаднего рисунка по шкале 0–100; использовали правило «девяток», где площадь ладонной поверхности кисти взята за единицу.

-

В. Выраженность и интенсивность изменений кожного покрова при АтД (объективные симптомы) оценивали по шести симптомам: сухость кожи, эритема, отек или папула, корки или мокнутие, экскориации и лихенификация. Для каждого признака выставляли от 0 до 3 баллов (0 — отсутствие, 1 — легкий, 2 — средний, 3 — тяжелый). Оценки в баллах выносили в специализированной оценочной таблице, после чего общий индекс SCORAD высчитывался по формуле, показанной далее. Выделяли области со средней интенсивностью признаков поражения, исключая область-мишень, где степень поражения была наибольшей. Одна и та же область поражения могла иметь два и более признаков заболеваний, т.е. в одной и той же области могли быть признаки как экскориаций, так и эритемы. В областях без ярких высыпаний или лихенификаций отмечалась выраженная сухость кожи.

-

С. Субъективная оценка пациента (зуд и нарушение сна), связывается с наличием высыпаний на коже и чувством зуда. Данные показатели отмечались у детей в возрасте более 7 лет при условии адекватной оценки родителями жалоб ребенка. Больному или его родителям было предложено указать точку в границах 10-сантиметровой линейки, соответствующую интенсивности зуда и неудовлетворительного сна, усредненную за предыдущие 3 суток. Каждому субъективному симптому давали оценку в разбросе от 0 до 10 баллов; баллы суммировали. Заключительный этап — непосредственный расчет величины индекса SCORAD. Все накопленные баллы переносили в оценочный лист. Индекс SCORAD высчитывали по формуле: SCORAD=А/5+7*B/2+C, где А — площадь пораженной кожи, %; B — сумма баллов объективных признаков (эритема, отек, мокнутие, экскориации, лихенификация, сухость); С — сумма баллов субъективных признаков (зуд, потеря сна) [10].

Абсолютные величины SCORAD у наблюдаемых детей составляли в среднем 41,5±0,27 балла, что соответствовало средней степени тяжести заболевания.

Все наблюдаемые были разделены на 2 группы: 1-я группа — 38 пациентов, которым в комплексное лечение включали курс дальней длинноволновой ультрафиолетовой терапии по следующей методике: с использованием кабины Waldmann UV-7001 K лампами F85/100 W-TL 10 R со спектром излучения 350–400 Нм. Начальная разовая доза 1,0–3,0 Дж/см2. 2-я группа (42 человека) получала терапию гипосенсибилизирующими средствами, энтеросорбентами, топическими стероидами.

Анализ и обработка статистических данных проводилась с помощью непараметрического метода Манна — Уитни. Статистический анализ данных осуществлялся с помощью программ SPSS v.21 и Prism 6 Graphpad. Достоверными считались различия при р<0,05.

Результаты. У всех наблюдаемых на фоне проводимой терапии отмечалась положительная динамика со стороны патологического процесса на коже и лабораторных показателей, однако у пациентов 1-й группы наблюдалось более раннее (в среднем на 5–7 дней), чем во 2-й группе, разрешение клинических проявлений АД, что подтверждалось достоверным снижением величин SCORAD (1,9±0,7; р<0,05).

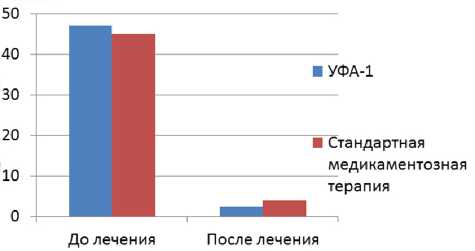

Примером, характеризующим особенности течения атопического дерматита при назначении дальней длинноволновой УФ-терапии, является следующее наблюдение.

Больной К., 15 лет, поступил в ККБ СГМУ с жалобами на зуд и высыпания на коже в области шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. Со слов родителей болеет с 2-летнего возраста, когда впервые были отмечены зудящие высыпания на коже ягодиц. В последующем аналогичные высыпания появились на других участках кожного покрова. Обострения отмечались несколько раз в год в зимне-весенний период. Дерматологом по месту жительства регулярно проводилось лечение антигистаминными препаратами, энтеросорбентами, витаминами группы А, Е, В, наружно — мазями с глюкокортикостероидами — с разрешением процесса на коже.

Из перенесенных ребенком заболеваний родители отмечали ветряную оспу, коревую краснуху и респираторные заболевания. Семейный анамнез без особенностей. Непереносимости лекарственных препаратов нет. При клиническом исследовании установлено, что поражения кожи носят диссеминированный характер, они занимают до 35% кожного покрова и локализуются на коже лица, в области верхней части груди, локтевых сгибов и подколенных ямок. Поражения кожи в виде очагов диффузной эритемы ярко-розового цвета с выраженной инфильтрацией, множественные милиарные папулы полуша-ровидной формы более яркой окраски с точечными эрозииями, экскориацией, покрытой сочными серозно-геморрагическими корками. Участки лихенифика-ции имеют плотную консистенцию и мелкопластинчатое шелушение с четкими границами в области локтевых сгибов и подколенных ямок. Дермографизм белый стойкий.

Оценка объективных признаков: эритема — 3 балла, образование папулезных элементов — 2 балла, экскориации — 3 балла, лихенификация — 2 балла, сухость — 2 балла. Итого: общий балл интенсивности равен 12.

Оценка субъективных симптомов: зуд — 9 баллов, нарушение сна — 6 баллов. Итого: общий балл равен 15.

Индекс SCORAD=64 балла.

Диагноз: «Атопический дерматит, фаза обострения, среднетяжелая стадия».

Пациенту назначена традиционная медикаментозная терапия в комплексе с дальней длинноволновой

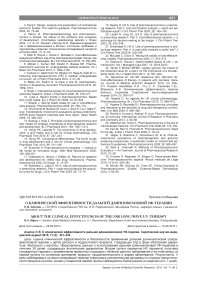

Рис. 1 Изменение величины индекса SCORAD у детей, больных АтД, различных терапевтических групп.

а)

б)

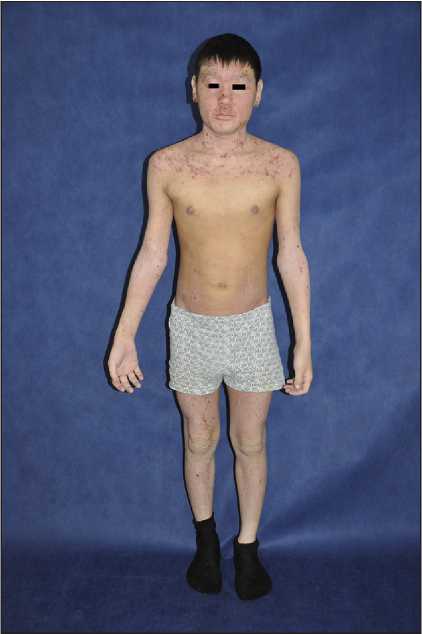

Рис 2. Пациент К., 15 лет: а) до лечения; б) после лечения.

УФ-терапией. Физиотерапевтические процедуры проводили 5 раз в неделю, с начальной дозой облучения, учитывая III фототип кожи, 1,0 Дж/см2. Курс лечения включил 15 процедур. На 8-й день лечения полностью исчезли зуд, эрозии. Экскориации заэпителизирова-лись на 9-й день, на 15-й день уплостились папулезные элементы, на 20-й день лихенификация была не выражена, на 27-й день ребенок был выписан с разрешением патологического процесса на коже.

Оценка субъективных признаков: эритема — 0 баллов, образование папул — 0 баллов, лихени-фикация — 0 баллов, экскориации — 0 баллов, сухость — 1 балл. Итого: общий балл интенсивности равен 1. Оценка субъективных симптомов: зуд — 0 баллов, степень нарушения сна — 0 баллов. Итого: общий балл — 0. Индекс SCORAD =5,3 балла.

Обсуждение . Трудности лечения АтД связаны с нерешенными вопросами этиологии и патогенеза этого заболевания. Традиционное лечение начинают при обострении течения атопического дерматита, и зачастую такая терапия является несвоевременной.

В результате исследования показано, что применение дальней длинноволновой ультрафиолетовой терапии приводит к снижению индекса SCORAD, при этом отсутствуют побочные эффекты и отмечается хорошая переносимость процедур, что свидетельствует об эффективности и безопасности данного метода лечения у детей, страдающих АтД.

Заключение. Дальняя длинноволновая ультрафиолетовая терапия в комплексном лечении атопического дерматита у детей с клинической точки зрения является высокоэффективным и безопасным методом.

Список литературы О клинической эффективности дальней длинноволновой УФ-терапии

- Балаболкин И.И. Раннее лечение детей сатопией. Педиатрия 2005; (2): 56-58

- Хаитов P.M., Лусс Л.В., Арипова T.Y, Лысикова И. В., Ильина Н.И. Распространенность симптомов бронхиальной астмы, аллергического ринита и аллергодерматозов у детей по критериям ISAAC. Аллергия, астма и клиническая иммунология 1998; (9): 58-69

- Пашков В.К., Левицкий Е.Ф., Огородова Л.М. Применение хлоридно-натриевой йодобромной воды и рапы в лечении атопического дерматита у детей: пособие для врачей (утв. МЗ РФ №3/00 от 12.01.2000 г.). Томск, 2000; 12 с.

- Платонова A.H., Бакулев А.Л. Материалы 45-й научно-практической конференции дерматовенерологов. Ульяновск, 2010; с. 127

- Хаитов P.В., Пинегин Б.В., Истамов X.И. Экологическая иммунология. М., 1995; с. 67-69

- Бакулев А.Л. Такролимус: 10 лет успешного применения в клинической практике 2010; (6): 23-37

- Круглова Л.С. Комплексное фармакофизиотерапевтическое лечение атопического дерматита. Клиническая дерматология и венерология 2008; (5): 57-62

- Leung DYM, Bhan АК, Schneeberger ЕЕ, Geha RS. Characterization of the mononuclear cell infiltrate in atopic dermatitis using monoclonal antibodies. J Allergy Clin Immunol 1989; (71): 47

- Бакулев А.Л., Слесаренко H.A., Платонова A.H. Эффективность применения узкополосной средневолновой ультрафиолетовой терапии 311 нм при атопическом дерматите у детей. Вестник дерматологии и венерологии 2010; (2): 37-42

- Смирнова Г.И. Современные технологии лечения тяжелых форм аллергодерматозов у детей. Вопросы современной педиатрии 2002; 2 (3): 66-72.