О клинковом оружии из погребения 16 эпохи Великого переселения народов на могильнике Джурга-Оба в Восточном Крыму

Автор: Ермолин А. Л., Казанский М. М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Вооружение и конское снаряжение

Статья в выпуске: 263, 2021 года.

Бесплатный доступ

Описывается погребение – кенотаф № 16 из могильника Джурга-Оба в Восточном Крыму. По найденным в нем вещам (элементы ременной гарнитуры) это погребение датируется второй половиной V – первой половиной VI в. Здесь было обнаружено оружие с прямым однолезвийным клинком, которое можно идентифицировать как скрамасакс. В его конструкции и декоре есть элементы как восточного происхождения (железная гарда), так и западного (накладки на ножны с декором в виде птичьих голов). Погребения со скрамасаксами немногочисленны в Северном Причерноморье и, возможно, отражают сасанидскую воинскую традицию.

Боспор Киммерийский, Джурга-Оба, эпоха Великого переселения народов, погребение, скрамасакс

Короткий адрес: https://sciup.org/143173938

IDR: 143173938 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.263.235-252

Текст научной статьи О клинковом оружии из погребения 16 эпохи Великого переселения народов на могильнике Джурга-Оба в Восточном Крыму

Задача данной работы – ввести в научный оборот новый погребальный комплекс эпохи Великого переселения народов в Восточном Крыму и рассмотреть найденный там клинок однолезвийного оружия, довольно редкий для Северного Причерноморья.

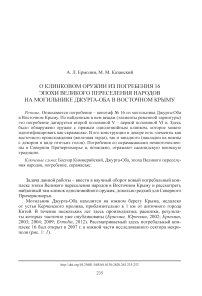

Могильник Джурга-Оба находится на южном берегу Крыма, недалеко от устья Керченского пролива, приблизительно в 1 км от античного города Китей. В течение нескольких лет здесь производились раскопки, результаты которых частично уже опубликованы ( Ермолин, Юрочкин , 2002; Ермолин , 2003; 2004; 2009; Ermolin , 2012). Рассматриваемый здесь погребальный комплекс 16 был открыт в 2007 г. в южной части исследованного сектора некрополя (рис. 1: 1 ).

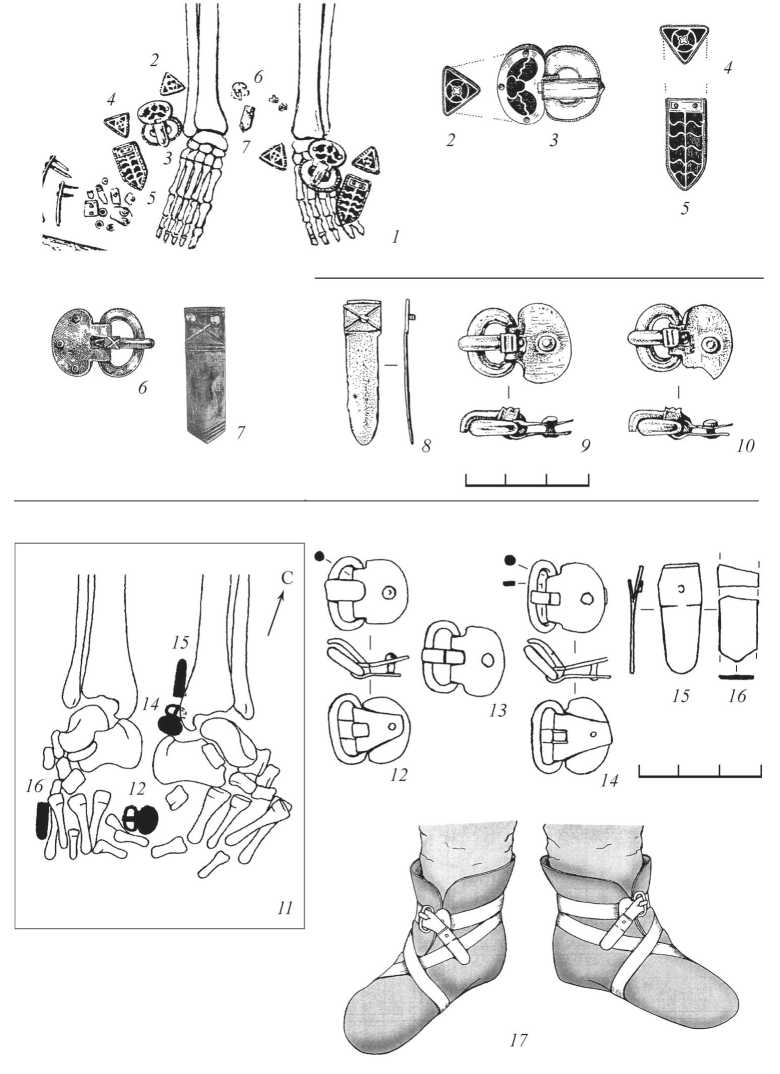

Рис. 1. Джурга-Оба, погребение 16

1 – план участка 25; 2 – план и разрез погребения 16

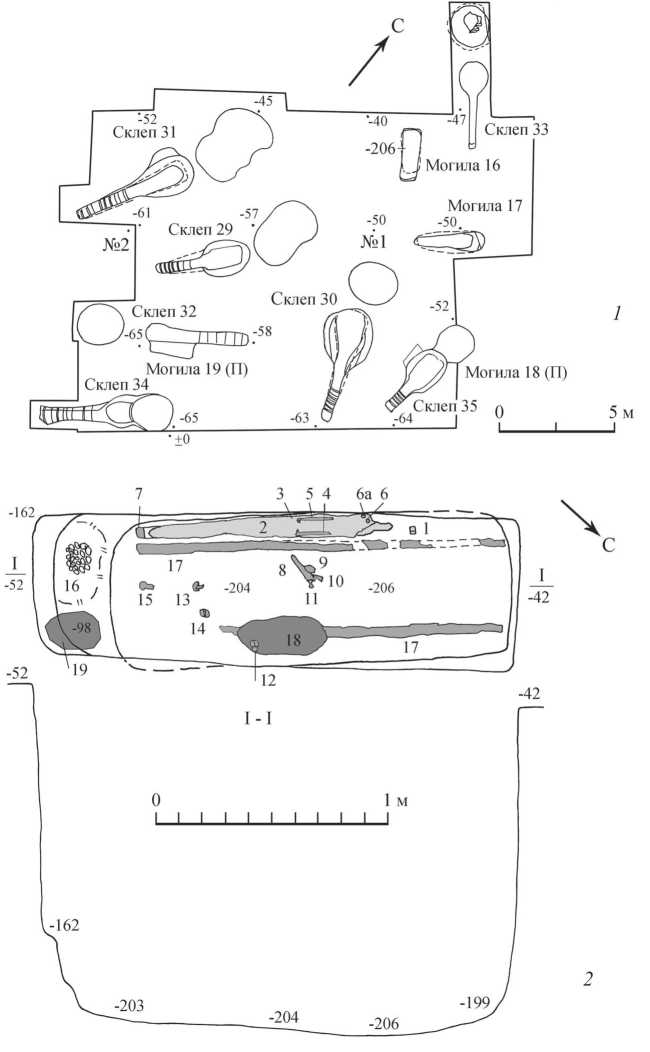

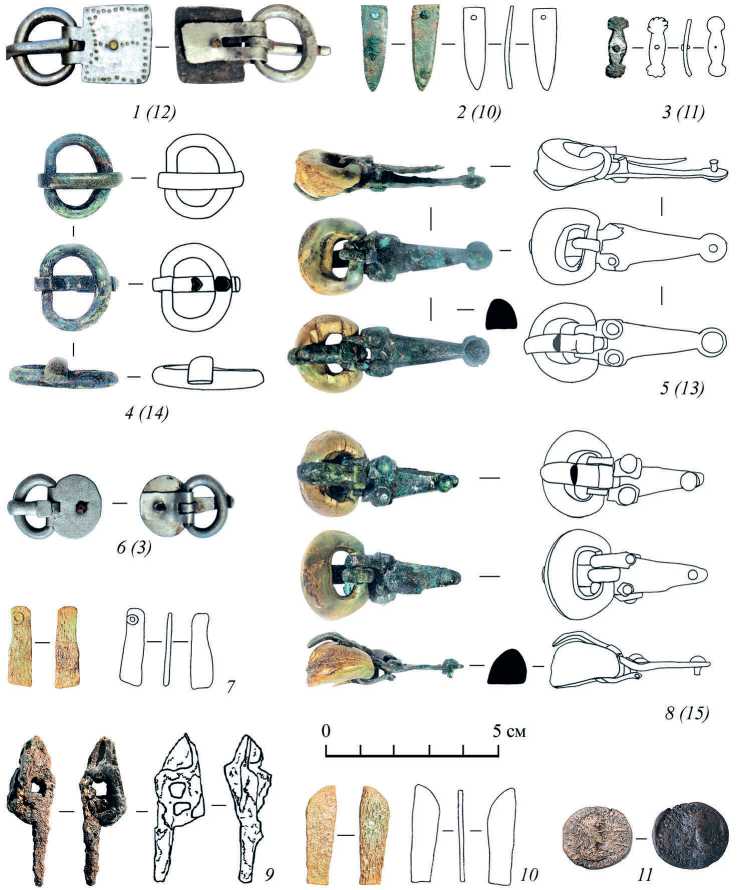

1 – пластина; 2 – скрамасакс; 3 – пряжка; 4, 5 – накладки; 6 – заклепка; 6а – фрагменты бусины; 7 – пластина; 8 – железный нож; 9 – монета; 10 – наконечник ремня; 11 – накладка пояса; 12–15 – пряжки; 16 – выкладка из гальки; 17 – деревянный тлен; 18 – кротовина; 19 – фрагменты шкатулки

Погребение 16

Погребальное сооружение № 16 (рис. 1: 2 ) было выявлено в раскопе № 25 на глубине 0,30 м. На уровне зачистки оно имело вид прямоугольного темного пятна, хорошо заметного на фоне материковой глины. Размер могильного пятна – 2,0 × 0,40 м, расположена могила по линии СЗ – ЮВ, ее глубина – 1,10–1,30 м, что соответствует стандартным параметрам могил данного некрополя. При разборке могилы выяснилось, что в ней нет даже признаков нахождения там покойника, хотя погребальный инвентарь присутствовал. Видимо, могила представляет собой кенотаф. На дне могилы удалось зафиксировать пятна органических остатков темно-коричневого цвета. Их присутствие позволяет предполагать наличие в могиле носилок в виде двух жердей, покрытых шерстяной кошмой, с «куклой», также из свернутой кошмы (рис. 1: 2 )1.

Также в придонной части погребальной ямы (рис. 1: 2 ) были найдены две пряжки с бронзовым подтреугольным щитком, плоским язычком и костяной округлой рамкой (рис. 2: 5, 8 ), две серебряные пряжки: одна с овальным щитком, уплощенным язычком и овальной рамкой, явно относящаяся к портупее клинкового оружия (рис. 2: 6 ), вторая – более крупная, с прямоугольным щитком, длинным, загнутым вниз язычком и овальной рамкой (рис. 2: 1 ), овальная бронзовая пряжка без щитка (рис. 2: 4 ), небольшой железный нож (рис. 3: 4 ) и под ним бронзовая боспорская монета плохой сохранности (рис. 2: 11 ), бронзовый наконечник ремня (рис. 2: 2 ), бляшка-накладка (рис. 2: 3 ) и бронзовая швейная игла (рис. 3: 3 ). Железный клинок лежал у северного борта могилы (рис. 3: 1 ). Он имел деревянные ножны, остатки которых хорошо видны на клинке. Клинок однолезвийный с железной ромбической гардой. Рукоятка была деревянная с бронзовой оковкой на конце и с бронзовыми заклепками. Деревянные ножны имели бронзовые оковки в верхней и нижней частях и две продолговатые на-кладкки с головками птиц на концах. Общая длина оружия – около 1м, самого клинка – 75 см. В северо-западной части могильной ямы найдены остатки шкатулки. Там же была выложена прямоугольная «плакетка» из гальки размером 0,18 × 0,14 м (рис. 1: 2 ).

Датировка погребения

По совокупности инвентаря погребальный комплекс 16 может быть датирован серединой – второй половиной V – началом – первой половиной VI в., что в периодизации древностей южной части Восточной Европы соответствует постгуннскому или щиповскому горизонту.

Эта хронология устанавливается прежде всего по пряжкам. Небольшие пряжки с овальным или почковидным щитком с заклепкой, плоским язычком и

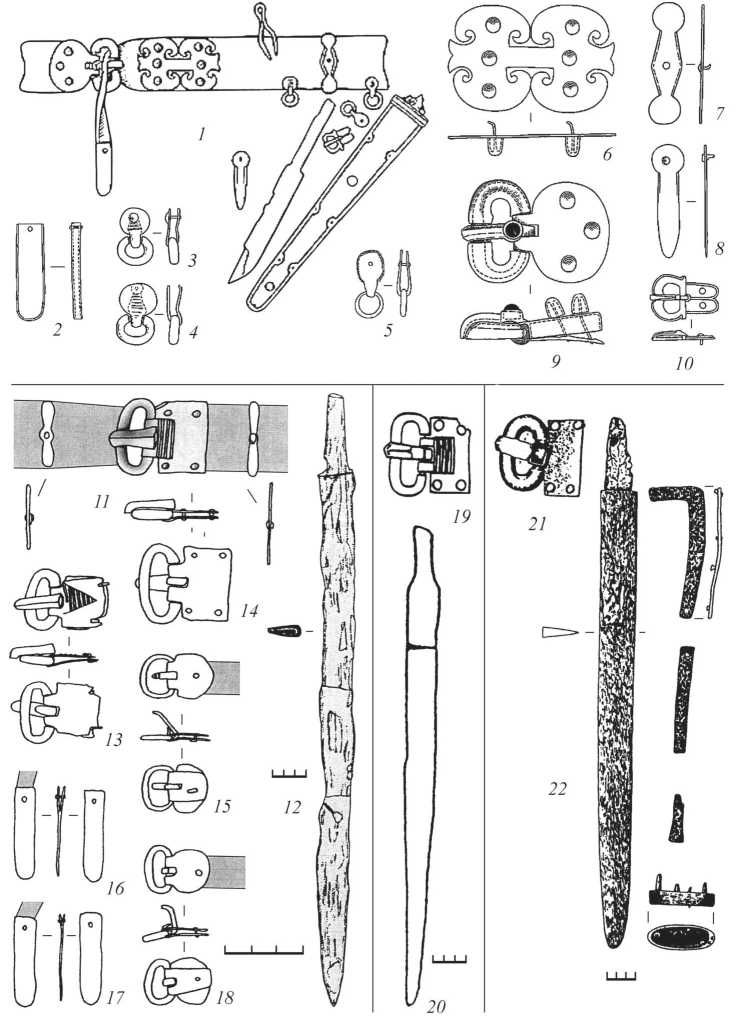

Рис. 2. Вещи из погребения 16.

Номера в скобках соответствуют номерам на плане могилы

Рис. 3. Вещи из погребения 16

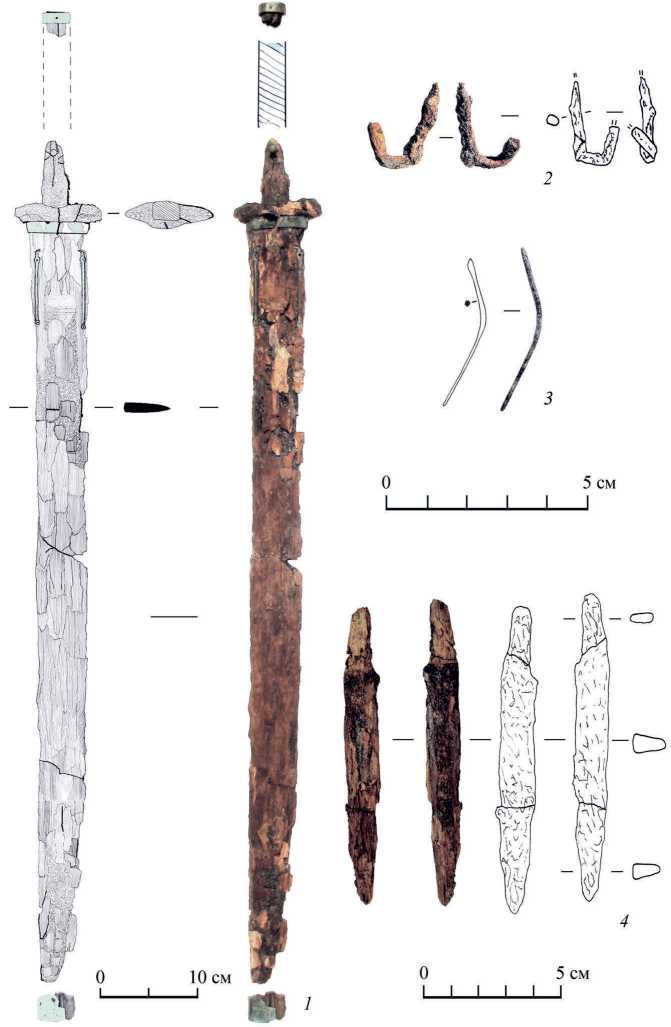

овальной рамкой, вроде найденной на ножнах (рис. 2: 6 ), появляются около середины V в. Показательной является находка в привилегированной женской могиле Смолин (Smolin) в Южной Моравии ( Tejral , 2011. Abb. 279). В целом эти пряжки в среднедунайском регионе типичны для середины V – начала VI в., т. е. для периодов D2/D3 (430/440–460/470 гг.), D3 (450–470/480 гг.) и D3/E1 (470/480– 500/510 гг.) по хронологии европейского Барбарикума (см. опорные комплексы: Tejral , 2005. Abb. 4А: 2, 5 ; 4В: 4, 5 ). На Среднем Дунае, если судить по находкам в погребальном контексте, такие пряжки довольно часто входят в состав обувной гарнитуры. В могилах иногда им сопутствуют металлические наконечники, вроде найденного в погр. 16. В качестве примера можно процитировать находку из «княжеского» погребения Блучина (Blučinа) второй половины V в., где в ногах погребенного воина были найдены небольшая пряжка с овальным щитком и металлический наконечник ремня ( Tihelka , 1963. Obr. 3: 25 ; 9: 15 ; 10: 6 ) (рис. 4: 6, 7 ). При этом данные элементы здесь явно не принадлежали обувным ремням, поскольку рядом, на ногах, были найдены пряжки и наконечники от обуви, но выполненные совершенно в другом стиле (Ibid. Obr. 3: 21–23 ; 15) (рис. 4: 2–5 ). Еще одна находка малых пряжек с ременным наконечником произведена в погр. 1 в ге-пидском могильнике второй половины V в. Мезоковешд (Mezőkövesd-Mocsolyás) на Тиссе ( Lovász , 2005. S. 50. Taf. 34: 3–50 ) (рис. 4: 8–10 ).

В Северном Причерноморье малые пряжки с овальным или почковидным щитком также довольно типичны для второй половины V – раннего VI в. Процитируем находки в некрополях Юго-Западного Крыма – Алмалык-Дере, Карши-Баир, Лучистое, Скалистое, Черная Речка (многочисленные примеры: Mączyńska et al ., 2016; Айбабин, Хайрединова , 2017). Здесь подобные пряжки также сопровождаются наконечниками и часто входят в состав обувной гарнитуры (напр.: Айбабин, Хайрединова , 2017. Рис. 99: 113–117 ) (рис. 4: 12–17 ). Однако эти пряжки и наконечники могли выполнять и иные функции, как об этом свидетельствует находка в склепе 5 могильника Карши-Баир. Здесь они находились в поясной гарнитуре (Там же. Рис. 112). Показательно, что в той же гарнитуре присутствуют, как и в Джурга-Обе, большая пряжка с прямоугольным щитком и поясные накладки, а сам пояс предназначался для ношения скрамасак-са (длина лезвия – 50 см) (рис. 5: 11–18 ). Стоит отметить, что пряжки с прямоугольным щитком, вроде найденной в Джурга-Обе, неоднократно встречались в составе воинских могил со скрамасаксами в разных частях Европы (напр.: Kazanski et al ., 2002. Fig. 12: 1, 3, 5 ) (рис. 5: 19–22 ).

Показательны с точки зрения хронологии комплекса и две пряжки с костяной рамкой и вытянутым подтреугольным бронзовым щитком (рис. 2: 5, 8 ). Костяные и роговые рамки от пряжек хорошо известны в центральноевропейских древностях позднего V и раннего VI в. Можно процитировать находки в таких могильниках Центральной Европы, как Альтенердинг (Altenerding), Сентеш Кекеньзуг (Szentes Kökenzug), Апахида (Apahida), Сингидунум (Singidunum), Роспи Чуприя (Rospi Čuprija), Сирмиум (Sirmium) и др. ( Quast , 2001. S. 435. Fundliste 1; Kazanski, Mastykova , 2017. P. 185), а также пряжку из Пашковского могильника на Нижней Кубани ( Мастыкова и др ., 2016. С. 15). Собственно в могильнике Джурга-Оба пряжки с костяной рамкой, помимо захоронения-кенотафа 16, были найдены также в склепах 31 и 34 (материал из них готовится к публикации).

Рис. 4. Гарнитуры с малой пряжкой с овальным или почковидным щитком и с ременным наконечником

1–7 – Блучина (Blučinа); 8–10 – Мезоковешд (Mezőkövesd-Mocsolyás); 11–17 – Лучистое, склеп 205, погр. 1

1–7 – по: Tihelka , 1963. Obr. 3: 21–23, 25 ; 9: 15 ; 10: 6 ; 15; 8–10 – по: Lovász , 2005. S. 50. Taf. 34: 3–5 ; 11–17 – по: Айбабин, Хайрединова , 2017. Рис. 114

Рис. 5. Поясные гарнитуры с боевыми ножами или скрамасаксами и пряжками с прямоугольным щитком

1–10 – Шапка-Юстинианов Холм-3, погр. 1; 11–18 – Карши-Баир, склеп 5; 19, 20 – Дюрсо, погр. 291; 21, 22 – Эшборн (Eschborn), погр. 9

1–10 – по: Kazanski, Mastykova , 2007. Pl. 8: 16–25 ; 11–18 – по: Айбабин, Хайрединова , 2017. Рис. 112; 19, 20 – по: Kazanski et al ., 2002. Fig. 12: 1, 2 ; 21; 22 – по: Kazanski et al ., 2002. Fig. 12: 4

В принципе пряжки с вытянуто-треугольным щитком с тремя дисками на углах и с округлой или овальной рамкой имеют римские прототипы и распространяются уже в первой половине V в., о чем свидетельствуют находки в погребении Вранья (Vranja) на Среднем Дунае ( Tejral , 2011. Abb. 290; Мас-тыкова , 2018. С. 124), в кладе Сёсдала (Sösdala) в Скании ( Fabech, Näsman , 2017. Cat. No. 24–26) или в погр. 168 южнокрымского могильника Лучистое ( Айбабин, Хайрединова , 2017. Рис. 78: 9 ).

Для уточнения датировки погребения 16 из Джурга-Обы имеет значение и поясная накладка вытянуто-ромбической формы с двумя дисками на концах (рис. 2: 3 ). Наиболее близкую аналогию ей мы нашли в абхазском захоронении Шапка-Юстинианов Холм 3, погр. 1, где были обнаружены пояс с боевым ножом и солид Юстиниана ( Воронов, Юшин , 1971. Рис. 41: 16 ; 42: 9 ; Kazanski, Mastykova , 2007. Fig. 8: 25 ) (рис. 5: 7 ). Эта могила относится к стадии IV/ 10–11 (т. е. 530/550–640/670 гг.) абхазской хронологии, причем к началу данной стадии, судя по рифленому декору на ременных обоймах (рис. 5: 3, 4 ) ( Kazanski, Mastykova , 2007. Fig. 8 : 20, 21 ; ср.: Kazanski , 1994. Fig. 17: 12, 13, 16, 17 ; 18: 3, 8 ; 19: 5 ), т. е., скорее всего, к 530–550 гг.

Клинковое оружие из погребения

Типологическое определение найденного в погр. 16 клинкового оружия (рис. 3: 1 ) вызывает некоторые трудности. Поскольку речь идет об однолезвийном клинке, он не может быть охарактеризован как меч – в русском историческом оружиеведении, да и по ГОСТовским определениям под этим термином понимается двулезвийное оружие. Формально наш клинок соответствует понятию палаша, т. е. клинкового оружия с длинным прямым однолезвийным клинком, в то же время по общей морфологии он близок скрамасаксам. Разница между палашами и скрамасаксами прежде всего в длине клинка: длина первых составляет от 65 до 100 см, вторых – менее 72 см ( Kazanski , 1991. P. 132; Казанский , 2012. С. 111, там же библиография). Кроме того, по общим пропорциям палаши имеют несколько более узкое лезвие. Некоторые обстоятельства заставляют нас причислить находку из Джурга-Обы скорее к скрамасаксам. Это, во-первых, довольно значительная ширина клинка, более соответствующая скрамасаксам, чем палашам, и, во-вторых, сравнительная редкость палашей ранее VII в. в Восточной Европе.

По мнению И. П. Засецкой, они полностью здесь отсутствуют в догуннское время ( Засецкая , 1994. С. 34). Впрочем, к числу палашей относят некоторые клинки первых веков н. э. в Волго-Уральском регионе. Считается, что они принадлежат выходцам с Востока, которые, стало быть, и принесли палаши из Азии ( Зубов , 2007), где этот вид оружия хорошо известен в первые века н. э., а также в эпоху, непосредственно предшествующую гуннскому вторжению в Европу (см.: Kazanski , 1991. P. 132, там же библиография; Quast , 1999. Abb. 3: 1, 2 ; Kazanski et al. , 2002. Р. 176. Fig. 15: 2, 3 ).

По И. П. Засецкой, палаши распространяются в восточноевропейских степях в гуннское и постгуннское время. К ним она относит для конца IV– первой

половины V в. находки в Нижней Добринке на Волге, совхозе Калинина в Крыму и для посгтуннского времени – клинок в Покровске, курган 17, в степном Поволжье ( Засецкая , 1994. С. 33). Однако сохранившиеся части клинков, на наш взгляд, не дают оснований для таких определений. Так, в Нижней Добринке сохранились фрагменты длиной 20 и 10 см (Там же. Табл. 30: 10 ), в совхозе Калинина – 14 см (Там же. Табл. 23: 12 ), а в Покровске, курган 17, – два обломка общей длиной около 20 см (Там же. Табл. 31: 1 ). Эти фрагменты могут принадлежать как палашам, так и боевым ножам, вроде тех, что сохранились в степных погребениях гуннского времени в Кубее, в Молдавии (Там же. Табл. 46: 18 ). Равным образом палаши ранее VII в. отсутствуют и в Центральной и Западной Европе, если не считать находку из погр. 515 аламанского могильника Вейнгартен (Weingarten) ( Kazanski et al. , 2002. Р. 176. Fig. 15: 1 ).

Итак, несмотря на значительную длину клинка, мы относим оружие из погр. 16 могильника Джурга-Оба к скрамасаксам. По общей длине (вместе с рукоятью) наибольшими для эпохи переселения народов являются скрамасак-сы из Центральной и Западной Европы: Левице-Алсоретек (Levice-Alsóreték), погр. 2 1949 г. (69 см), в Словакии, Альтлюссхейм (Altlussheim) (70 см) на Рейне, Граншютц (Granschütz), погр. 1, в Тюрингии (71 см) ( Anke , 1998. S. 96, 97), Базель-Готтербармвег (Basel-Gotterbarmweg), погр. 34 (63 см), на территории совр. Швейцарии ( Werner , 1956. S. 44), Алдаета (Aldaieta), погр. В-89 (72 см) в испанской части страны басков ( Azkarate , 1999. P. 424. Fig. 329). К ним приближаются по длине и некоторые гепидские скрамасаксы (подробнее: Ахмедов , 2019. С. 34, там же библиография).

Отличительным признаком клинка из Джурга-Обы является железная ромбическая гарда т. н. азиатского типа ( Menghin , 1994–1995. S. 165–175). Такие гарды широко распространяются в Европе в гуннское время (см. карту: Kazanski , 1996. Fig. 8). Они появляются у алано-сармат к востоку от Дона еще в римское время ( Скрипкин , 1990. Рис. 22: 1, 3, 6, 7 ; Kazanski , 2009. P. 101). В Северном Причерноморье железные массивные гарды хорошо представлены на мечах эпохи переселения из Фанагории или из Керчи ( Сокольский , 1954. Табл. V: 5 ; VIII: 1, 4 ; IХ: 1 и др.). Они также имеются у скрамасаксов в Абхазии (рис. 6: 2–9 ), в финском Поволжье (рис. 6: 10–14 ), а также в Иране (рис. 6: 1 ). На скрамасаксах в Западной и Центральной Европе «азиатские» гарды не представлены, хотя, как уже

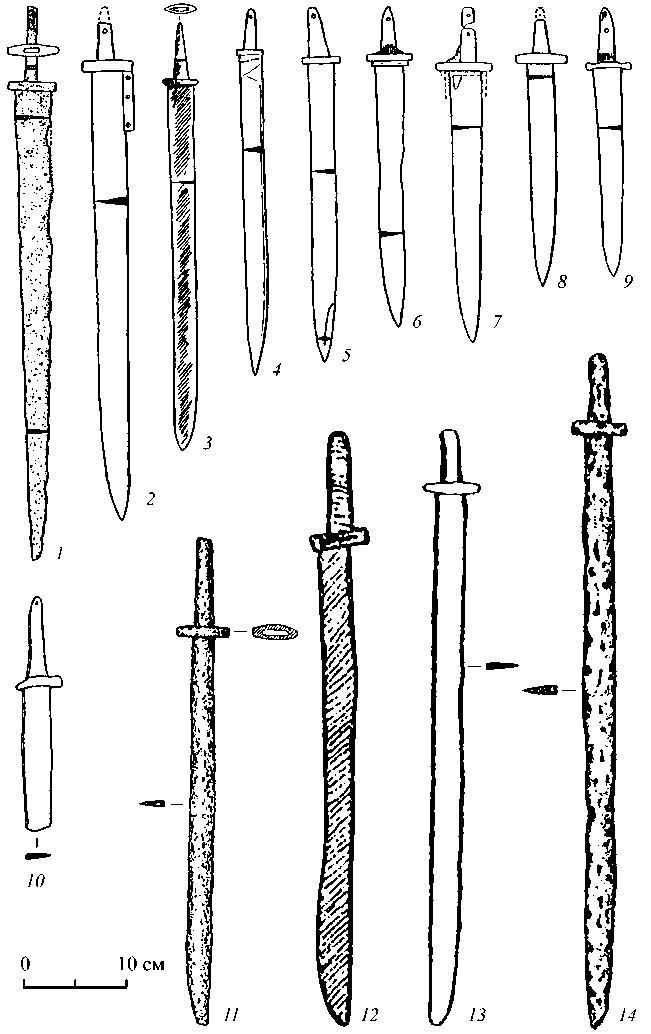

Рис. 6 (с. 244). Скрамасаксы и боевые ножи с железным перекрестьем

1 – Норузмахале (Noruzmahale); 2 – Цибилиум-1, погр. 77; 3 – Шапка-Церковный Холм-4, погр. 6; 4 – Шапка-Ахаччараху, погр. 43; 5 – Цибилиум-2, погр. 383; 6 – Цибилиум-2, погр. 399; 7 – Цибилиум-3, погр. 435; 8 – Цибилиум-3, погр. 429; 9 – Цибилиум-2, погр. 420; 10 – Армиевский могильник, погр. 133; 11 – Младший Ахмыловский могильник, погр. 42; 12 – Младший Ахмыловский могильник, погр. 128; 13 – Безводнинский могильник, погр. 3; 14 – Младший Ахмыловский могильник, погр. 100

1 – по: Quast , 1999. Abb. 3: 3 ; 2 – по: Voronov , 2007. Fig. 37: 9 ; 3 – по: Воронов, Юшин , 1973. Рис. 6: 20 ; 4 – по: Воронов, Шенкао , 1982. Рис. 4: 15 ; 5 – по: Voronov , 2007. Fig. 181: 6 ; 6 – по: Voronov , 2007. Fig. 191: 8 ; 7 – по: Voronov , 2007. Fig. 209: 12 ; 8 – по: Voronov , 2007. Fig. 206: 9 ; 9 – по: Voronov , 2007. Fig. 201: 22 ; 10 – по: Ахмедов , 2019. Рис. 24: В, 1 ; 11 – по: Ахмедов , 2019. Рис. 26: А, 11 ; 12 – по: Ахмедов , 2019. Рис. 26: В, 14 ; 13 – по: Ахмедов , 2019. Рис. 25: А, 1 ; 14 – по: Ахмедов , 2019. Рис. 26: Б, 8

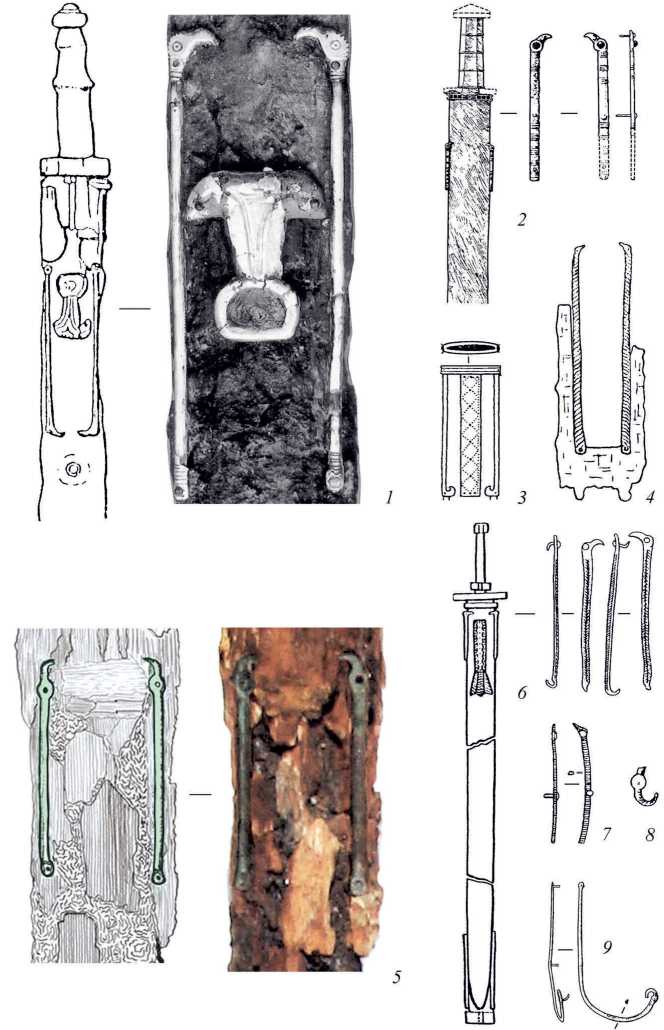

Рис. 7. Накладки с головками птиц на ножнах

1 – Тамань; 2 – Роммерсхейм (Rommersheim); 3 – Лар; 4 – Сирмабешенье (Szyrmabesenyő); 5 – Джурга-Оба, погр. 16; 6 – Дюрсо, погр. 300; 7 – Дюрсо, погр. 479; 8 – Крефельд-Геллеп (Krefeld-Gellep), погр. 756; 9 – Рюбенах (Rübenach), погр. 11

1 – по: Kazanski , 1991. Fig. 4: 3 ; Menghin , 1994–1995. Abb. 43; 2 – по: Kazanski , 1991. Fig. 4: 4 ;

3 – по: Ibid. Fig. 4: 2 ; 4 – по: Ibid. Fig. 4: 1 ; 6 – по: Ibid. Fig. 4: 7 ; 7 – по: Ibid. Fig. 4: 8 ; 8 – по: Ibid. Fig. 4: 6 ; 9 – по: Ibid. Fig. 4: 5

говорилось, имеются на мечах. Некоторые скрамасаксы с железной гардой выделяются большой длиной клинка. Это оружие из Норузмахале (Noruzmahale) в Иране (около 60 см) (рис. 6: 1 ), из Цибилиума 1, погр. 77 (50 см), в Абхазии (рис. 6: 2 ), а также некоторые клинки из Поволжья, например из погр. 3 Без-воднинского могильника (62 см) (рис. 6: 13 ) или из погр. 100 Ахмыловского могильника (69 см) (рис. 6: 14 ). Распространение железных гард только в Восточной Европе – в Поволжье и в Крыму, а также в Закавказье и Иране – и, с другой стороны, их отсутствие в Западной и Центральной Европе указывают скорее на восточное (сасанидское?) происхождение этого типа оружия.

Однако другой элемент – украшение ножен клинка узкими длинными накладками с окончаниями в виде птичьих голов – имеет скорее западные параллели (рис. 7: 5 ). Такие накладки есть на мечах гуннского времени в Среднем Подунавье (рис. 7: 4 ), у франков раннемеровингского времени (рис. 7: 2, 8, 9 ). Впрочем, отмечены они и на Боспоре Киммерийском, на мече с Тамани, а также у готов-тетракситов в могильнике Дюрсо (рис. 7: 6, 7 ) и в Абхазии (рис. 7: 3 ) (подробнее см.: Kazanski , 1991. P. 130, там же библиография). К сожалению, крайне недостаточно изучено сасанидское оружие V–VI вв., что заставляет нас воздержаться от каких-либо выводов относительно происхождения и распространения этого типа декора.

* * *

Погребения со скрамасаксами эпохи Великого переселения народов нечасто встречаются в Крыму и на Тамани. Можно назвать такие находки в том же некрополе Джурга-Оба, в склепе 72 ( Ермолин , 2003. С. 36. Рис. 21: 1 ). В уже упоминавшемся склепе 5 крымского могильника Карши-Баир, а также в камере 23 склепа 3 на о. Тузла, в 1951 г., найден скрамасакс длиной 40 см вместе с ме-чом-спатой ( Сокольский , 1954. С. 158. Табл. VII: 1в ), в Керчи, в склепе на Тар-ханской дороге, найден однолезвийный клинок (сохранилось 4 обломка: 17, 13, 5 и 4 см) ( Сокольский , 1954. С. 166; Засецкая , 1993. С. 93. № 377. Табл. 62: 377 ), и наконец, в склепах, ограбленных 24 июня 1904 г., был обнаружен однолезвийный клинок с металлическим перекрестьем, от него сохранился фрагмент длиной 9 см ( Засецкая , 1993. С. 64. № 146. Табл. 30: 146 ; 1994. С. 33). Также довольно редки скрамасаксы и на Северном Кавказе. Здесь они встречены в уже неоднократно упоминавшемся могильнике Дюрсо ( Дмитриев , 1982. Рис. 5: 47 ), в могильнике Бжид, погр. 5 ( Гавритухин, Пьянков , 2003. Табл. 76: 38 ), а также в могильниках Байтал-Чапкан, погр. 17, Зарагиж, погр 118, Острый Мыс, погр. 1 ( Kazanski et al ., 2002. Р. 175). Хорошо скрамасаксы представлены в погребениях

Абхазии (см., напр.: Воронов, Шенкао , 1982). Создается впечатление, что чем дальше на юг и на восток, тем скрамасаксов в погребениях Восточной Европы становится все больше. Можно предполложить, что это так или иначе связано с влиянием военных традиций сасанидского Ирана, и шире – Среднего Востока, откуда скрамасаксы, видимо, и распространяются в Европе (см. подробнее: Казанский , 2012, там же библиография).

Список литературы О клинковом оружии из погребения 16 эпохи Великого переселения народов на могильнике Джурга-Оба в Восточном Крыму

- Айбабин А. И., Хайрединова Э. А., 1998. Ранние комплексы могильника у села Лучистое в Крыму // МАИЭТ. Вып. VI. Симферополь. С. 274–311.

- Айбабин А. И., Хайрединова Э. Х., 2017. Крымские готы страны Дори (середина III – VII в.). Симферополь: Антиква. 368 с.

- Ахмедов И. Р., 2019. Об одном типе мечей рязано-окских финнов в VI в. н. э. // Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов. Конференция 4. Ч. 2 / Ред.: И. О. Гавритухин, А. М. Воронцов. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле». С. 23–72.

- Воронов Ю. Н., Шенкао Н. К., 1982. Вооружение воинов Абхазии IV–VII вв. // Древности эпохи Великого переселения народов V–VIII веков / Отв. ред.: А. К. Амброз, И. Ф. Эрдели. М.: Наука. С. 131–163.

- Воронов Ю. Н., Юшин В. А., 1971. Погребение VII в. н. э. в с. Цебельда в Абхазии // КСИА. Вып. 128. С. 100–105.

- Воронов Ю. Н., Юшин В. А., 1973. Новые памятники цебельдинской культуры в Абхазии // СА. № 1. С. 181–198.

- Ворошилов А. Н., Ворошилова О. М., 2019. Тайник в позднеантичном склепе Фанагории (предварительная публикация) // КСИА. Вып. 257. С. 174–181.

- Гавритухин И. О., Пьянков А. В., 2003. Могильники V–VII веков // Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья: IV–XIII вв. / Отв. ред.: Т. И. Макарова, С. А. Плетнева. М.: Наука. С. 193–195.

- Дмитриев А. В., 1982. Раннесредневековые фибулы из могильника на р. Дюрсо // Древности эпохи Великого переселения народов V–VIII веков / Отв. ред.: А. К. Амброз, И. Ф. Эрдели. М.: Наука. С. 69–107.

- Ермолин А. Л., 2002. Отчет о раскопках некрополя Джурга-Оба за 2002 год // Архив Института археологии Национальной академии наук Украины. Коллекционная опись. № 254.

- Ермолин А. Л., 2009. Кроваво-золотой стиль «клаузоне» в ювелирных изделиях Боспора (по материалам некрополя Джурга-Оба) // Боспорский феномен. Искусство на периферии античного мира / Отв. ред. В. Ю. Зуев. СПб.: Нестор-История. С. 70–77.

- Ермолин О., 2003. Археологiчнi дослiдження античного некрополя Джурга-Оба (Керч) в 2002 р. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип. VII. С. 8–42.

- Ермолин О., 2004. Археологiчнi дослiдження античного некрополя Джурга-Оба (Керч) в 2003 р. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип. VIII. С. 11–37.

- Ермолин О., Юрочкин В., 2002. Розкопки склепу № 2 на могильнику Джурга-Оба (Керч) в 2001 р. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип. VI. С. 84–104.

- Засецкая И. П., 1993. Материалы Боспорского некрополя второй половины IV – первой половины V вв. н. э. // МАИЭТ. Вып. III. Симферополь. С. 23–105.

- Засецкая И. П., 1994. Культура кочевников южнорусских степей в гуннскую эпоху (конец IV – V в.). СПб.: Эллипс. 223 с.

- Зеест И. Б., 1951. Синдская экспедиция 1951 года. Дневник // Архив ИА РАН З1-582а.

- Зубов С. Э., 2007. Ранние палаши Волго-Уралья // Вооружение сарматов: Региональная типология и хронология: докл. к VI Междунар. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории» / Отв. ред.: Л. Т. Яблонский, А. Т. Тваиров. Челябинск: Изд-во Южно-Уральского гос. ун-та. С. 124–133.

- Казанский М. М., 2012. О происхождении скрамасакса // SP. № 5. С. 111–124.

- Мастыкова А. В., 2018. Убор из восточногерманского женского погребения гуннского времени Вранья (провинция Паннония II) как социальный маркер // SP. № 4. С. 119–150.

- Мастыкова А. В., Казанский М. М., Сапрыкина И. А., 2016. Пашковский могильник № 1. Т. 2. Исследование материалов Пашковского могильника № 1. М.; СПб.: Нестор-История. 373 с.

- Скрипкин А. С., 1990. Азиатская Сарматия. Проблемы хронологии и ее исторический аспект. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. 300 с.

- Сокольский Н. И., 1954. Боспорские мечи // Материалы и исследования по археологии Северного Причерноморья / Отв. ред. М. М. Кобылина. М.: Изд-во АН СССР. С. 123–196. (МИА; № 33.)

- Anke B., 1998. Studien zur Reiternomadischen Kultur des 4.bis 5. Jahrhunderts. Weissbach: eier&Beran. 2 Bd. (224 + 156 S.) (Archäologischen Fachliteratur.)

- Azkarate A., 1999. La necropolis tardoantigua de Aldaieta (Nanclares de Gamboa, Álava). Vol. I. Memoria de la excavatión e inventario de los hallazgos. Vitoria-Gasteiz: Diputación Foral de Álava. 540 p. (Memorias de yacimiento salaveses; nº 6.)

- Ermolin A., 2012. Džurga-Oba – a cemetery of the Great Migration period in the Cimmerian Bosporus // The Pontic-Danubian Realm in the Periode of the Great Migration / Eds.: V. Ivanišević, M. Kazanski. Paris: Association des amis du centre d’histoire et civilisation de Byzance. P. 340–348.

- Fabech C., Näsman U., 2017. Catalogues. Sösdala I // The Sösdala horsemen – and the equestrian elite of 5th century Europe / Eds.: C. Fabech, U. Näsman. Aarhus: Jutland Archaeological Society. P. 353–418.

- Kazanski M., 1991. A propos des armes et des éléments de harnachement «orientaux» en Occident à l’époque des Grandes Migrations (IVe–Ve s.) // Journal of Roman Archaeology. Vol. 4. P. 123–139.

- Kazanski M., 1994. Les plaques – boucles méditerranéennes des Ve–VIe siècles // Archéologie Médiévale. T. XXIV. P. 137–198.

- Kazanski M., 1996. Les tombes «princières» de l’horizon Untersiebenbrunn, le problème de l’identification ethnique // L’identité des populations archéologiques: Actes des XVIe rencontres internationals d’archéologie et d’histoire d’Antibes. Sophia Antipolis: Edition APDCA. P. 109–126.

- Kazanski M., 2009. Archéologie des peoples barbares. Bucarest-Brăila: Editura Academiei Române. 489 p. (Florilegium magistrorum historia e archaeologia eque Antiquitatis et Medii Aevi; V.)

- Kazanski M., Mastykova A., 2017. La culture matérielle. VII. Objetsenos // Sirmium à l’époque des Grandes Migrations / Dir.: I. Popović, M. Kazanski, V. Ivanišević. Leuven; Paris; Bristol: Peeters. P. 157–214. (Centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance. Monographies; 53.)

- Kazanski M., Mastykova A., 2007. Tsibilium. Vol. 2. La nécropoleapsile de Tsibilium (Caucase, Abkhazie). Etude du site. Oxford: British Archaeological Report. 165 p. (BAR. International Series; 1721.)

- Kazanski M., Mastykova A., Périn P., 2002. Byzance et les royaumes barbares d’Occident au début de l’époque mérovingienne // Probleme der frühen Merowingerzeitim Mitteldonauraum / Hrsg. J. Tejral. Brno: Archeologický ústav Akademie věd České republiky. P. 159–194.

- Lovász E., 2005. Mezőkövesd-Mocsolyás // Cseh J. et al. Gepidische Gräberfelder im Theissgebiet. II. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum. S. 50–53.

- Mączyńska M., Gercen A., Ivanova O., Černyš S., Lukin S., Urbaniak A., Bemmann J., Schneider K., Jakubczyk I., 2016. Das frühmiterlalterlicheGräberfeldAlmalyk-dere am Fusse des Manguр auf der Südwestkrim. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. 180 S. 387 Taf.

- Menghin W., 1994–1995. Schwerter des Goldgriffspathen horizonts im Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlin // Acta Praehistorica et Archaeologica. T. 26/27. S. 140–191.

- Quast D., 1999. Auf der Suchenachfremden Männern – Die Herleitung der schmalen Langsaxevor dem Hintergrund der alamannischdonauländischen Kontakte der zweitenHälfte des 5. Jahrhunderts // Germanenbeiderseits des Spätantiken Limes / Hrsg.: T. Fischer, G. Precht, J. Tejral. Köln; Brno: Archäologisches Institut der Universität Köln: Archeologický ústav Akademie věd České republiky. S. 115–128.

- Quast D., 2001. Byzantinisch-gepidische Kontaktenach 454 im Spiegel der Kleinfunde // International Connections of the Barbarians of the Carpathian Basin in the 1st–5th centuries A.D. / Eds.: E. Istvánovits, V. Kulcsár. Aszód; Nyíregyáza: Jósa András Museum: Osváth Gedeon Museum Foundation. P. 431–452.

- Tejral J., 2005. Zur Unterscheidung des vorlangobardischen und elbgermanisch langobardischen Nachlasses // Die Langobarden. Herrschaft und Identität / Hrsg.: W. Pohl, P. Erhart. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. S. 103–200.

- Tejral J., 2011. Einhemische und Fremde. Das norddanubische Gebietzur Zeit der Völkerwanderung. Brno: Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik. 466 S.

- Tihelka K., 1963. Knížecí hrob z období stěhování národů u Blučiny, okres Brno-Venkov // Památky archeologické. T. 54. S. 467–498.

- Voronov Ju., 2007. Tsibilium. La nécropole apsile de Tsibilium (Caucase, Abkhazie). Les fouilles de 1977–1986. Vol. 1. Oxford: John and Erica Hedges Ltd. 334 p. (BAR International Series; S1721, 1.)

- Werner J., 1956. Beiträge zur Archäologie des Attila-Reiches. München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 138 S.