О конструировании геномов: новые возможности в селекции яблони (Malus domestica Borkh.) на устойчивость к парше, качество и технологичность

Автор: Седов Е.Н., Седышева Г.А., Серова З.М., Корнеева С.А.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: От эксперимента к практике

Статья в выпуске: 3 т.51, 2016 года.

Бесплатный доступ

Создание сортов, иммунных к парше, триплоидных, с плодами высокого товарного качества, колонновидных (для выращивания в суперинтенсивных садах) остаются приоритетными направлениями в селекции яблони ( Malus domestica Borkh.). Кроме того, сорта должны обладать высокими адаптивными качествами и продуктивностью в конкретных агроклиматических условиях. Парша, вызываемая Venturia inaequalis (Cke. Wint.), - одно из самых вредоносных заболеваний яблони. ВНИИСПК (Всероссийский НИИ селекции плодовых культур) - пионер в создании иммунных к парше отечественных сортов яблони. Создание иммунных к парше сортов ведется во ВНИИСПК с 1977 года. Дается перечень и происхождение десяти лучших по рейтинговой оценке иммунных сортов из 22, созданных в институте. Ставится задача создания сортов на дигенной (более длительной и стабильной в отличие от моногенной) устойчивости к парше ( Vf + Vr, Vf + Vm ). Наряду с практической работой разрабатывались и оптимизировались генетико-иммунологические основы селекции. Были усовершенствованы методы искусственного заражения паршой, обоснованы рекомендации по интенсификации и ускорению селекции с использованием доноров, обладающих геном Vf. Еще одно приоритетное направление в селекции - создание триплоидных сортов яблони с меньшей периодичностью плодоношения по годам, более высокими товарными качествами плодов и повышенной самоплодностью. С использованием доноров диплоидных гамет, изученных цитоэмбриологически, в институте впервые в России и в мире получена серия триплоидных сортов, девять из которых районированы (Августа, Бежин луг, Александр Бойко, Дарёна, Масловское, Орловский партизан, Осиповское, Патриот и Яблочный Спас). Установлено, что наиболее перспективны для массового получения триплоидных сеянцев комбинации скрещиваний (2×) × (4×) и (4×) × (2×). С 1984 года во ВНИИСПК ведется селекция на колонновидность. Восемь колонновидных сортов, созданных во ВНИИСПК, позволяют создавать суперинтенсивные сады. Объединение в одном генотипе иммунитета к парше (ген Vf ), триплоидии (3×) и колонновидности (ген Со ) представляет собой трудную селекционную задачу, которая может быть решена при гибридизации колонновидных сортов с донором 30-47-88 (Либерти × 13-6-106) ( Vf + 4×), созданным с этой целью в результате пребридинга. Приводится схема получения сеянцев, объединяющих в генотипе иммунитет к парше (ген Vf ), колонновидность (ген Со ) и триплоидный набор хромосом.

Яблоня, сорта, селекция, иммунитет к парше, триплоидия, колонновидность

Короткий адрес: https://sciup.org/142213950

IDR: 142213950 | УДК: 634.11:631.52:[632.938.1+634.1-15 | DOI: 10.15389/agrobiology.2016.3.411rus

Текст научной статьи О конструировании геномов: новые возможности в селекции яблони (Malus domestica Borkh.) на устойчивость к парше, качество и технологичность

Целенаправленная крупномасштабная селекционная программа по выведению иммунных к парше сортов яблони осуществляется во Всероссийском НИИ селекции плодовых культур (ВНИИСПК) с 1977 года. За

Исследования выполняются за счет гранта РНФ (проект № 14-16-00127).

период с 1977 по 2014 год во ВНИИСПК по этому направлению проведена гибридизация в объеме 2,4 млн цветков, выполнено 2307 комбинаций скрещиваний, на искусственном фоне изучено 452,9 тыс. селекционных сеянцев, перенесено в селекционные сады 60,5 тыс. сеянцев (13, 14).

Триплоидные сорта яблони характеризуются меньшей периодичностью плодоношения по годам, более высокой массой и товарностью плодов, повышенной самоплодностью и устойчивостью к парше. Инициаторами селекции яблони на полиплоидном уровне были шведские ученые. Еще в конце 1930-х годов H. Nilsson-Ehle (15, 16) был вдохновлен идеей селекции триплоидных сортов при скрещивании широко распространенных диплоидных сортов с тетраплоидами. Отмечалось даже, что развитие этого направления следует считать вступлением в новую эру селекции яблони (17, 18). Однако в дальнейшем эти работы в Швеции не получили должного развития.

История происхождения колонновидных форм яблони такова. В 1964 году в Канаде, в селении Келовна (провинция Британская Колумбия) хозяин яблоневого сада на 50-летнем дереве сорта Мекинтош обнаружил необычную толстую ветвь, похожую на палку, так как она была почти без боковых ветвей и вся покрыта кольчатками и копьецами с большим числом яблок. По договоренности с хозяином эту необычную спонтанную мутацию размножили и назвали Важак (19). Эта природная мутация не обладала необходимой урожайностью и не получила широкого распространения как промышленный сорт, но стала исходной формой для селекции. Мекинтош «Важак» характеризуется слаборослостью, короткими междоузлиями, высокой облиственностью. Селекция колонновидных сортов в настоящее время ведется в Англии, России и во многих других странах (20, 21). Колонновидность яблони контролируется геном Со. Дальнейшее изучение биологии и хозяйственной ценности колонновидной яблони представляет большой интерес. Имеются сведения об использовании плодов колонновидной яблони для производства концентрированного сока (22).

Нами впервые в России поставлена задача разработать генетические основы селекции с учетом природно-климатических условий региона и усовершенствовать ранее существовавшие подходы для создания генотипов, объединяющих основные целевые признаки: иммунитет к парше (ген V f , колонновидность (ген Со ) и триплоидный набор хромосом.

Целью настоящей работы было получение и селекционная оценка отечественных иммунных, триплоидных и колонновидных сортов яблони для селекции форм, используемых в суперинтенсивных садах.

Методика. Использовались исходные формы яблони с идентифицированными генами устойчивости к парше ( V , Vr, V m ), колонновидности ( Со ), доноры диплоидных гамет (4х).

Основу исследований составляли программы и методики селекции и сортоиспытания, включающие рекомендации по статистической обработке данных (23, 24). В создании новых сортов широко использовался пребридинг (предварительная оценка исходных сортов и форм, использование лучших источников и доноров). Генетическое разнообразие образцов достигалось за счет гибридизации, в том числе отдаленной и повторной. Выбраковки проводили в теплице на искусственном инфекционном фоне и в школке.

При цитоэмбриологическом исследовании подготовку препаратов, окрашивание и просмотр выполняли по стандартным методикам (25) на микроскопе Nikon-50i («Nikon Co.», Япония).

Результаты. Совершенствование технологии выведения сортов яб- лони, разработка и использование методов интенсификации селекции в процессе исследований позволили сократить время на выделение сорта яблони с 30-35 лет до 20 и даже 18 лет.

Иммунитет к парше. Всероссийский НИИ селекции плодовых культур — пионер в создании иммунных к парше сортов яблони в России. В настоящее время создано в институте и включено в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, 22 иммунных к парше сорта. Лучшие 10 из них: летние Масловское (сорт Редфри х сорт Папировка тетраплоидная), Юбиляр (сеянец 814 — свободное опыление), сорт осеннего созревания Солнышко (814 — свободное опыление) и сорта с зимним созреванием плодов Афродита (814 — свободное опыление), Болотовское (сорт Скрыжапель х 1924), Веньями-новское (814 — свободное опыление), Имрус (сорт Антоновка обыкновенная х OR18T13), Кандиль орловский (1924 — свободное опыление), Рождественское (Уэлси х ВМ 41497), Свежесть (сорт Антоновка красно-бочка х PR12T67). Их использование позволяет заявить, что в России ликвидировано отставание от других стран в создании собственных иммунных сортов яблони, хотя селекция по этому направлению была начата в нашей стране на 30-40 лет позднее. В продолжении селекционной работы планируется использовать уже созданные иммунные сорта с геном V f а также привлекать доноры иммунитета с геном Vr и другими генами и получать формы, гомозиготные по генам V f и Vr для их последующего использования в качестве доноров с целью увеличения выхода иммунных сеянцев и повышения уровня иммунитета. Кроме того, формируется генофонд на дигенной основе иммунитета (V f + Vr, V f + Vm, Vr + V m ). Сеянцы такого типа уже созданы (26) и в настоящее время проходят селекционную оценку.

Создание триплоидных сортов. Начало селекции яблони на полиплоидность в России было положено в 1970 году во ВНИИСПК. За период с 1970 по 2014 год в этих исследованиях осуществили 454 комбинации скрещиваний (657,9 тыс. опыленных цветков) и вырастили 42,4 тыс. однолетних сеянцев. После многократной выбраковки в теплице на искусственном инфекционном фоне и в школке в селекционные сады перенесено 14,7 тыс. сеянцев.

За весь период осуществили скрещивания с полиплоидными формами следующего типа: (4х) х (4х); (4х) х (3х); (4х) х (2х); (3х) х (2х); (3х) х (4х); (3х) х (3х); (3х) х (2х); (2х) х (4х); (2х) х (3х). Было установлено, что для получения триплоидных сеянцев в гибридном потомстве ценны варианты (2х) х (4х) и (4х) х (2х). Наибольшее число триплоидных сеянцев в опыте было получено от скрещивания (2х) х (4х). Это связано с тем фактом, что при выборе для гибридизации материнского родителя (4х) в качестве донора диплоидных гамет из-за его, как правило, повышенной самоплодности в потомстве получается много тетрапло-идных сеянцев, малоинтересных в селекционном отношении, и невелико число триплоидных форм. При необходимости проводить скрещивания типа (4х) х (2х) для получения триплоидных сеянцев необходима кастрация цветков у тетраплоидного материнского родителя.

Цитоэмбриологическое изучение особенностей формирования репродуктивной сферы у полиплоидных форм яблони при оценке их пригодности для гетероплоидных скрещиваний позволило планировать подбор комбинаций скрещивания, определить объем гибридизации и прогнозировать ее результаты.

Во ВНИИСПК цитоэмбриологический контроль в селекции полиплоидных форм проводится с 1976 года, а скрещивания разнохромосом- ных форм начаты еще раньше — с 1970 года. За этот период было осуществлено 455 комбинаций скрещивания, опылены 659615 цветков, выращены 47927 однолетних сеянцев и после выбраковки высажены в селекционный сад 13202 сеянца. Всего плоидность определили у 14,5 тыс. растений из 430 семей (27-29).

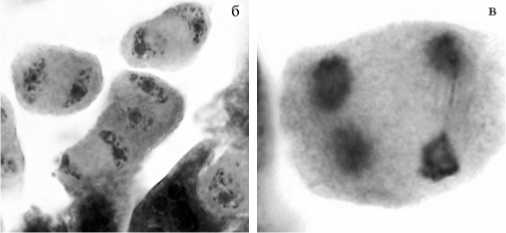

Мейоз при микроспорогенезе изучали у 18 тетраплоидных форм, из которых 5 были периклинальными химерами первого типа и 13 — гомогенными тетраплоидами. По числу нарушений эти 18 форм разделились на три группы (табл. 1).

1. Тип и число нарушений на последовательных стадиях мейоза у тетраплоидных форм яблони (Malus domestica Borkh.), полученных в результате гибридизации (Всероссийский НИИ селекции плодовых культур)

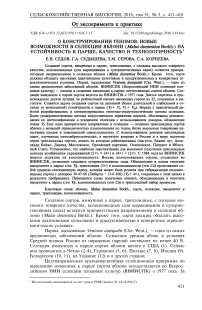

Рис. 1. Нормальный микроспорогенез у тетраплоидной формы яблони (Malus domestica Borkh.) 20-9-27: а — метафаза I; б — анафаза I; в — телофаза I; г — метафаза II; д — анафаза II; е — телофаза II; ж — тетрады; з — пыльца (Всероссийский НИИ селекции

|

Форма |

Нарушений по стадиям мейоза, % |

Нарушений в среднем по всем стадиям, % |

|

MI | AI | TI | MII | AII | TII | тетрады |

I группа

В I группе частота нарушений на исследованных стадиях микроспорогенеза составляла 10-20 %, во II, наиболее многочисленной, — 2040 %. В самой малочисленной III группе формы характеризовались наибольшей частотой нарушений (40-60 %). Наиболее приближенным к норме был мейоз у форм 25-37-45 (4х), Папировка (4х), 20-9-27 (4х). На всех стадиях мейоза у них преобладали микроспороциты с правильным делением (рис. 1).

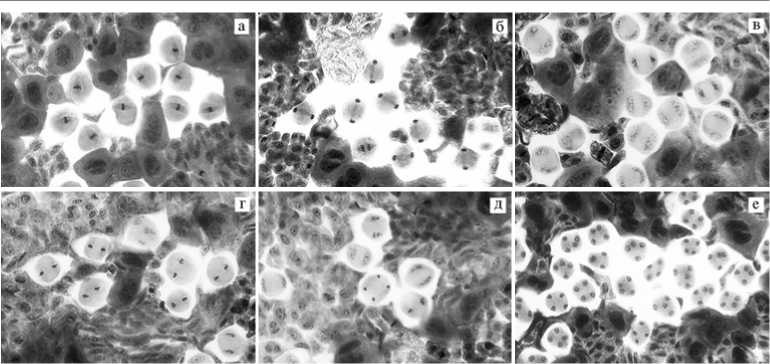

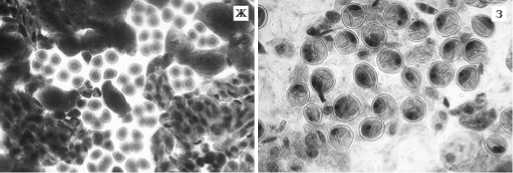

На рисунке 2 представлены некоторые наиболее характерные нарушения в процессе микроспорогенеза у разных тетраплоидных форм.

Рис. 2. Примеры характерных нарушений на стадиях микроспорогенеза у тетраплоидных форм яблони (Malus domestica Borkh.): а — анафаза I, отставание (30-47-88, 4х); б — телофаза I, микроспороцит крупнее обычного (сорт Мелба, 4х); в — анафаза II, мост (25-37-47, 4х); г — гексада (сорт Спар-тан, 4х) (Всероссийский НИИ селекции плодовых культур, окрашивание по С.Г. Каптарь, 1967; микроскоп Nikon-50i, «Nikon Co.», Япония).

В результате специфических нарушений у некоторых тетраплоидных форм часть пыльцы будет содержать гаплоидное число хромосом. Это следует учитывать при планировании скрещиваний с такими формами.

В скрещиваниях типа (2х ) х (4х ) наиболее высоким выходом три-плоидов в гибридном потомстве характеризовались формы 25-37-47, Уэл-си-F, Папировка (2-4-4-4х), Джаент Спай и 30-47-88. Доля триплоидных сеянцев в гибридных семьях с их участием достигала соответственно 84,0; 81,0; 77,6; 78,8 и 68,1 %.

Особый интерес представляет новая форма 30-47-88 (Либерти х 13-6106). Сеянец 13-6-106 получили от посева в 1971 году семян диплоидного сорта Суворовец. Из 1957 сеянцев один оказался гомогенным тетраплои-дом. В 1994 году сеянец был выделен в доноры диплоидных гамет и использован в качестве отцовского родителя в скрещивании Либерти (ген V f х 13-6-106. Из 31 полученного однолетнего сеянца отобрали тетрапло-идный сеянец 30-47-88 — комплексный донор диплоидных гамет и гена иммунитета к парше. Масса его плодов составляет 180 г, внешний вид и вкус оцениваются на 4,3 балла. Описанный пример показывает, что на селекционное создание некоторых доноров (пребридинг) может понадобиться более продолжительное время, чем на получение собственно сорта.

С участием этого донора диплоидных гамет и колонновидных форм получены гибридные сеянцы, сочетающие в одном генотипе ген ко-лонновидности (Со), ген иммунитета к парше (Vе) и триплоидность. Такие сеянцы до сих пор неизвестны в селекционной практике. В перспективе из этого гибридного материала должны быть выделены новые сорта, при годные для возделывания в садах интенсивного типа.

С использованием доноров диплоидных гамет в разнохромосомных скрещиваниях сортов и форм впервые в России и в мире создана серия из 15 триплоидных сортов, девять из которых уже включены в Государственный реестр селекционных достижений (районированы): Августа (Орлик х Папи-ровка тетраплоидная), Александр Бойко (Прима х Уэлси тетраплоидный), Бежин луг (Северный синап х Уэлси тетраплоидный), Дарёна (Мелба х Па-пировка тетраплоидная), Масловское (Редфри х Папировка тетраплоидная), Орловский партизан (Орлик х 13-6-106), Осиповское (Мантет х Папировка тетраплоидная), Патриот [(Антоновка краснобочка х SR 0523) х 13-6-106 (сеянец сорта Суворовец)], Яблочный Спас (Редфри х Папировка тетраплоидная). Из девяти перечисленных триплоидных районированных сортов три (Александр Бойко, Масловское и Яблочный Спас) одновременно обладают тройным набором хромосом (3х) и иммунитетом к парше (ген Vf.

В некоторых случаях возможно получить иммунные к парше трип-лоидные сорта и от двух диплоидных сортов, если один из родителей обладает геном иммунитета (например, геном V ) и этот же или другой родитель склонен к образованию нередуцированных гамет. Примером тому могут служить созданные нами и включенные в Государственный реестр селекционных достижений два иммунных к парше триплоидных сорта — Рождественское (Уэлси х ВМ 41497 ( V f ) и Юбиляр [(814 (V f — свободное опыление].

Колонновидные сорта. За последние годы садоводам стали известны колонновидные сорта яблони, относящиеся к новой биологической форме растений. Колонновидные сорта имеют ряд преимуществ. Они дают возможность в значительной степени интенсифицировать все процессы по производству плодов, получать уже на 3-5-й год после закладки сада существенный урожай, значительно сократить и упростить ручной труд по уходу за садом, в частности сократить или полностью исключить работы по обрезке и формированию кроны деревьев, позволяют в значительной степени уменьшить пестицидную нагрузку в саду и его окрестностях.

Во ВНИИСПК целенаправленная селекционная работа по созданию колонновидных сортов начата в 1984 году (30, 31). За весь период (1984-2014 годы) была проведена гибридизация по 145 комбинациям скрещивания, опылено 184,8 тыс. цветков, получено 87,3 тыс. нормально развитых семян, выращено 33,1 тыс. сеянцев. После многократных выбраковок двулетних сеянцев в селекционные сады перенесено 2717 сеянцев. К настоящему времени из восьми созданных сортов (Восторг, Гирлянда, Есения, Зеленый шум, Памяти Блынского, Поэзия, Приокское и Созвездие) два (Приокское и Поэзия) уже включены в Государственный реестр селекционных достижений (районированы). Сорта Восторг и Созвездие проходят государственное, остальные — первичное сортоиспытание.

Лучшие из перечисленных колонновидных сортов могут служить донорами для дальнейшей селекции. В перспективе заманчиво получить колонновидные триплоидные сорта с генетической устойчивостью к парше. Особую ценность при выполнении этой задачи представляет комплексный донор 30-47-88 (Либерти х 13-6-106) — одновременно донор диплоидных гамет и иммунитета к парше.

Схема получения гибридов яблони, совмещающих колонновидность, иммунитет к парше и триплоидный набор хромосом

Колонновидные сорта и формы (с геном Со ): Валюта, Приокское, Поэзия, Созвездие, Стела, Стрела и др.

30-47-88 (ген Vf + 4х)

х [Либерти (Vf) х 13-6-106 (4х)]

Сеянцы, совмещающие в своем генотипе колонновидность (ген Со ), иммунитет к парше (ген V f и тройной набор хромосом (3х)

От такого типа скрещиваний за 2010-2014 годы получено 8885 семян и выращено 2152 сеянца.

Таким образом, разработанные инновационные направления в селекции яблони с целью создания сортов нового поколения позволили получить формы с геном иммунитета к парше ( V f , колонновидности ( Со) и с тройным набором хромосом (Эх), и форму, которая одновременно служит донором диплоидных гамет и иммунитета к парше. Их использование в комбинациях скрещиваний позволит получать принципиально новые сорта с высокой конкурентной способностью и комплексом необходимых хозяйственных признаков, не уступающие зарубежным сортам по урожайности, технологическим и потребительским качествам плодов, но существенно превосходящие их по адаптивности.

Список литературы О конструировании геномов: новые возможности в селекции яблони (Malus domestica Borkh.) на устойчивость к парше, качество и технологичность

- Brown S.K., Maloney K.E. Genetic improvement of Apple: breeding, markers, mapping and biotechnology. In: Apples: botany, production and uses/D.C. Ferree, I.J. Warrington (eds.). CABI, UK, 2003: 31-59 ( ) DOI: 10.1079/9780851995922.0031

- Blazek J., Paprstein F. Breeding apples for scab tolerance at Holovousy. In.: Progress in temperate fruit breeding/H. Schmidt, M. Kellerhals (eds.). Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 1994: 21-25 ( ) DOI: 10.1007/978-94-011-0467-8

- Blazek J. Response to diseases in new apple cultivars from the Czech Republic. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 2004, 12: 241-250.

- Blažek J., Hlušičkova I., Vavra R. Scab (Venturia inaequalis) and mildew (Podosphaera leucotricha) on cultivars grown in commercial apple orchards in the Czech Republic. Proc. Int. Conf. «Perspectives in European Fruit Growing» (Czech Republic, 2006). Lednice, 2006: 264-268.

- Fischer C., Fischer M. New results in apple breeding at Dresden-Pillnitz. Eucarpia Fruit Breeding Section Newsletter, 1996, 2: 8-10.

- Fischer C. Apple breeding in the Federal Centre for Plant Breeding Research, Institute for Fruit Breeding at Dresden-Pillnitz, Germany. Acta Horticulturaе, 2000, 538: 225-227 ( ) DOI: 10.17660/ActaHortic.2000.538.38

- Szklarz M. Evaluation of apple cultivars with different susceptibility to scab (Venturia inaequalis Aderh.). Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 2004, 12: 89-95.

- Szklarz M. Evaluation of apple cultivars resistance to apple scab (Venturia inaequalis Che.). Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 2006, 14: 183-188.

- Bergamini A., Giongo L. Red Earlib: a new red-scab-resistant apple cultivar. Acta Horticulturae, 2002, 595: 83-86.

- Козловская З.А. Cовершенствование сортимента яблони в Беларуси. Минск, 2003.

- Самусь В.А. Агробиологические основы интенсификации производства плодов яблони в Республике Беларусь. Автореф. док. дис. Горки, 2007.

- Копань В.П., Копань К.Н., Ярещенко А.Н., Козулина Ю.Б., Гребенюк С.И., Корховой Ю.Б. Олигогенная селекция -путь целенаправленного решения селекционных программ в плодоводстве. Мат. Межд. науч.-метод. конф. «Роль сортов и новых технологий в адаптивном садоводстве». Орел, 2003: 167-169.

- Седов Е.Н., Жданов В.В. Устойчивость яблони к парше (сорта и селекция). Орел, 1983.

- Жданов В.В., Седов Е.Н. Селекция яблони на устойчивость к парше. Тула, 1991.

- Nilsson-Ehle H. Production of tetraploid apples and their significance for practical apple breeding in Sweden. Hereditas (Lund), 1938, 24: 195-209.

- Nilsson-Ehle H. Some new information about tetraploid apple varieties and their use and role in the breeding of fruit trees. Sverig. Pomol. Fören Årsskr., 1944, 45: 229-237.

- Einset J. Apple breeding enters a new era. Fm Res. (NY), 1947, 13(2): 5.

- Dermen H. Tetraploid and diploid adventitious shoots from a giant sport of McIntosh apple. J. Hered., 1951, 42: 144-149.

- Кичина В.В. Доноры компактной колонновидной кроны яблони интенсивного типа. Садоводство, 1985, 4: 24-25.

- Tian V.K., Wang C.H., Zhang J.S., James C. Mapping Co, a gene controlling the columnar phenotype of apple, with molecular markers. Euphytica, 2005, 145: 181-188.

- Jacob H.B. The meaning of the Columnar Apple Tree System (CATS) for the market in future. Gelsenheim, Germany, 2010: 1-33.

- Zhu A., Zhang Y., Liang M., Zhou Y., Zhou A., Dai H. New columnar аpple variety for juice concentrated. Proc. XVII Int. Horticult. Congr. On Science and Horticulture for People (Portugal, August 22-27, 2010). Lisbon, 2010, V. 1: 206-209.

- Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур/Под ред. Е.Н. Седова, Т.П. Огольцовой. Орел, 1999.

- Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур/Под ред. Е.Н. Седова. Орел, 1995.

- Каптарь С.Г. Ускоренный пропионо-лакмоидный метод приготовления временных цитологических препаратов для окрашивания хромосом у растений. Цитология и генетика, 1967, 1(4): 87-90.

- Жданов В.В., Седов Е.Н. Отбор на дигенную устойчивость яблони к парше. Генетика, 2002, 38(12): 1663-1668.

- Седышева Г.А., Седов Е.Н. Полиплоидия в селекции яблони. Орел, 1994.

- Седов Е.Н., Ульяновская Е.В., Седышева Г.А., Серова З.М., Дутова Л.И. Селекция яблони на продуктивность и качество с использованием метода полиплоидии. Сельскохозяйственная биология, 2008, 3: 33-37.

- Седов Е.Н., Седышева Г.А., Серова З.М. Селекция яблони на полиплоидном уровне. Орел, 2008.

- Седов Е.Н. Селекция и новые сорта яблони. Орел, 2011.

- Седов Е.Н., Корнеева С.А., Серова З.М. Колонновидная яблоня в интенсивном саду. Орел, 2013.