О корреляциях в анатомической структуре корневища и придаточных корней

Автор: Петухова Людмила Владимировна, Степанова Е.Н.

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 2, 2016 года.

Бесплатный доступ

Показаны корреляции в анатомической структуре корневища и придаточных корней, формирующихся на нем. Слабая камбиальная активность корневища и первичный рост усиления (за счет разрастания апекса) соответствуют слабой активности камбия в корнях, что приводит к сохранению в них первичной структуры.

Придаточные корни, корневище, камбий, первичный рост усиления, анатомическая структура

Короткий адрес: https://sciup.org/146116644

IDR: 146116644 | УДК: 581.84

Текст научной статьи О корреляциях в анатомической структуре корневища и придаточных корней

В любом организме, в том числе и в растительном, существует сложная система связей, обеспечивающих согласованное функционирование отдельных его частей. Корнелистовая функциональная связь показана еще в середине прошлого века нашими выдающимися физиологами (Сабинин, 1949; Курсанов, 1959; Казарян, 1969). '

Физиологические связи подтверждаются и морфологическими признаками, что показано нами на примере моноподиально-розеточных растений, у которых четко прослеживается зависимость между формированием листьев и заложением придаточных корней (Петухова, 1994). Оказалось, что корнелистовое отношение для моноподиально-розеточных растений может служить одним из возрастных признаков.

Четкая морфофизиологическая связь прослеживается в соотношении лист - пазушная почка. Лист, в котором хорошо выражены ростовые процессы, тормозит формирование и развертывание почки, что хорошо демонстрируется на примере гравилата, рдеста гребенчатого и других видов (Петухова, 1994; Петухова, Лапиров, 1983).

Наши наблюдения показали, что корреляции прослеживаются не только морфологические или морфофизиологические. В анатомической структуре отдельных органов растения существуют четкие взаимосвязи, и прежде всего, в анатомических особенностях корневища и придаточных корней, на нем возникающих.

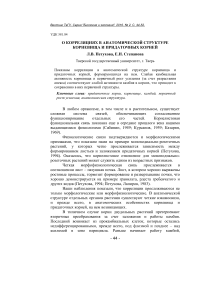

В типичном случае корни двудольных растений претерпевают вторичные преобразования за счет заложения и работы камбия. Последний возникает из прокамбиальных клеток, которые остались недифференцированными, прежде всего, под флоэмой и позднее - над ксилемой в зоне перицикла. Раньше начинает работу камбий, заложившийся под флоэмой. Он образует вторичные проводящие элементы ксилемы и флоэмы. Камбий, возникающий в перицикле, дает паренхиму радиальных лучей. Они начинаются от протоксилемы и называются первичными. По мере увеличения диаметра корня радиальные лучи закладываются в других участках вторичных проводящих тканей и называются вторичными. Ширина первичных и вторичных лучей в корнях разных растений отличается, но, как правило, первичные лучи определяются достаточно легко, отличаясь большей шириной (рис. 1). У многолетних корней часто заметны годичные кольца. При вторичных преобразованиях, как правило, первичная кора слущивается. Эти изменения в структуре корня детально описываются в обширной учебной литературе и считаются, по сути, классическими.

Рис. 1 . Ксилемная зона придаточного корня малины (Rubus idaeus L.): 1 - первичный радиальный луч, 2 - вторичный радиальный луч

Однако, при описании вторичных преобразований, как правило, не указывается, о каких корнях, главном или придаточных, идет речь. Наши наблюдения показали (Петухова, Степанова, 2015), что в пределах одной корневой системы главный и придаточные корни различаются по анатомическим особенностям. Эти отличия касаются и особенностей утолщения. В системе главного корня чаще всего наблюдаются типичные вторичные преобразования, в то время как в придаточных корнях наблюдаются разные варианты. Причем, следует отметить, что существует корреляция между структурой корневища и придаточными корнями, на нем возникающими.

Для моноподиально-розеточных короткокорневищных и кистекорневых растений с эпигеогенным корневищем характерен первичный рост усиления, который обеспечивает утолщение диаметра каждого последующего годичного прироста корневища. Камбиальная деятельность в нем невелика и не приводит к серьезным изменениям в структуре. Примерами могут служить манжетка, горец змеиный, подорожник, буквица и другие.

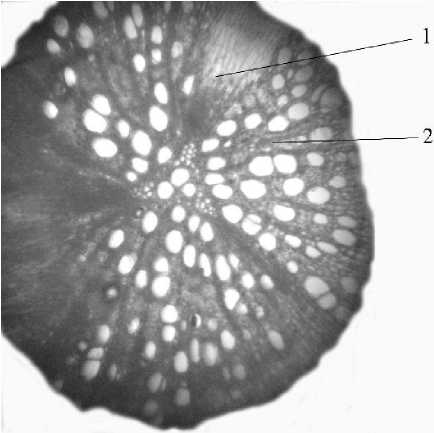

Рассмотрим особенности анатомической структуры корневища манжетки. Конус нарастания у нее выпуклый, в отличие от ряда других розеточных растений (Василевская и др., 1973). Увеличение диаметра наблюдается на некотором удалении от апекса (рис. 2).

Рис. 2 . Продольный срез через апикальную часть взрослого растения манжетки (Alchemilla L.): 1 - конус нарастания, 2 - основания листьев

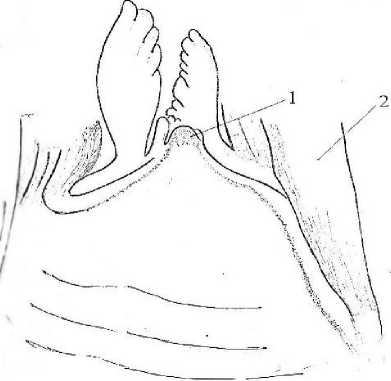

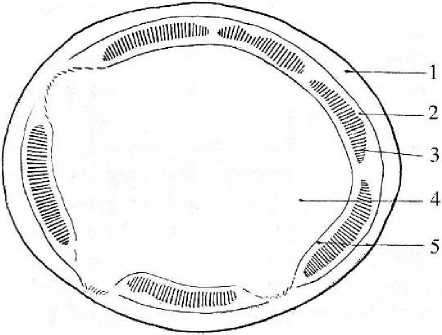

Рис. 3 . Схема строения корневища ювенильного растения манжетки (Alchemilla L.) в апикальной (А) и базальной (Б) частях:

1 - первичная кора, 2 - флоэма, 3 - ксилема, 4 - сердцевина.

У ювенильных растений корневище близ апекса имеет пучковое строение. За однослойной эпидермой следует довольно мощная первичная кора, составляющая примерно половину диаметра стебля. Сердцевина небольшая, 10 — 15 клеток по диаметру. Наблюдается образование сложных синтетических пучков и интенсивное одревеснение в зоне ксилемы, что приводит к образованию одревесневшего кольца в основании побега (рис. ЗА, Б).

В последующих годичных приростах корневища изменяется соотношение тканей. Постепенно разрастается сердцевина, достигая 75% диаметра всего корневища у взрослых генеративных растений, что составляет 100 - 120 клеток по диаметру. На долю коровой части приходится 15 - 17%. Увеличение сердцевины достигается за счет усиления апекса и благодаря делению клеток перимедуллярной зоны, которая у каждого последующего годичного прироста выражена отчетливее. Разрастание сердцевины обеспечивает первичное медуллярное утолщение корневища или «рост усиления», в результате чего каждый последующий годичный прирост чуть толще предыдущего. С возрастом пучки становятся синтетическими, однако между ними наблюдаются широкие паренхимные лучи камбиального происхождения, что объясняется подавлением здесь васкулярной деятельности камбия в связи с заложением почек или формированием цветоносных побегов (рис. 4). Сходная картина наблюдается и у других растений (Михайловская, Федотова, 1976).

Рис. 4 . Схема строения корневища средневозрастного растения манжетки (Alchemilla L.): 1 - первичная кора, 2 - флоэма, 3 - ксилема, 4 - сердцевина; перимедуллярная зона.

В соответствии со слабой активностью камбия в корневище его деятельность не оказывает заметного влияния на диаметр.

Уже в конце первого года жизни в перицикле закладывается феллоген, образующий несколько слоев феллоидной ткани, стенки которой совершенно лишены опробковения. Интересно отметить, что феллоген может закладываться неоднократно, однако феллоидная ткань никогда не выходит на поверхность, и первичная кора сохраняется в течение всей жизни годичного прироста.

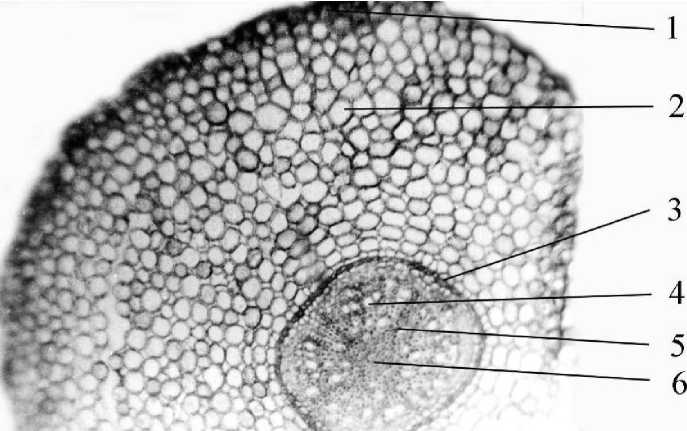

Со слабой камбиальной активностью в корневище коррелирует слабая активность камбия в корнях. Наши наблюдения показали, что она незначительна как в главном, так и в придаточных корнях. Главный корень в первичной структуре диархный. Вторичное утолщение слабое, поэтому первичная кора сохраняется, центральный цилиндр узкий. Ксилемная и лучевая паренхима одревесневают. Придаточные корни в первичной структуре трех-/четырехархные в зависимости от диаметра; в центре образуется небольшое количество клеток центральной паренхимы. Как и в большинстве придаточных корней, перицикл однослоен (рис. 5). Первичная кора довольно мощная, с системой мелких межклетников, в три раза превышает радиус центрального цилиндра. Экзодерма однорядная, эндодерма отчетливо выражена.

Рис. 5 . Поперечный срез придаточного корня манжетки (Alchemilla L.) первого года жизни: 1 - экзодерма, 2 - мезодерма, 3 - эндодерма, 4 - вторичная ксилема, 5 - первичная ксилема, 6 - центральная паренхима.

При вторичных преобразованиях наблюдается одревеснение центральной паренхимы (Петухова, Степанова, 2015) и паренхимы в ксилемной зоне, проводящих элементов вторичной ксилемы образуется немного, вторичная флоэма хорошо заметна. Поскольку вторичный рост незначителен, первичная кора в полностью сформированном корне сохраняется. Экзодерма становится 2-3-слойной, с относительно тонкими стенками. С возрастом клетки коры буреют, периферические постепенно разрушаются, однако первичная кора сохраняется в течение всей жизни корня. Во второй — третий год жизни в перицикле закладывается феллоген, дающий несколько слоев полидермы (т.е. слоев опробковевших и неопробковевших клеток) (Эсау, 1969), причем, как и в корневище, феллоген может закладываться неоднократно, особенно в местах повреждения первичной коры, однако поверхности полидерма не достигает. Таким образом, у манжетки четко прослеживается корреляция между структурой корневища и придаточными корнями, возникающими на нем, что отражается в слабой камбиальной активности, в работе феллогена, не образующего типичной перидермы.

Такие же закономерности в анатомической структуре корневища и придаточных корней наблюдаются у горца змеиного. Диаметр каждого последующего прироста корневища больше предыдущего, поскольку, так же как и у манжетки; он обеспечивается первичным ростом усиления. Однако у горца в равной степени выражен как медуллярный, так и кортикальный рост, поэтому каждый последующий годичный прирост корневища отличается не только более широкой сердцевиной, но и более мощной коровой частью. Деятельность камбия почти незаметна, поэтому проводящие пучки более изолированы по сравнению с манжеткой. В придаточных корнях деятельность камбия не приводит к существенным перестройкам в первичной структуре, сосудов вторичной ксилемы мало (по 3 - 4 в каждой группе) и по размерам они уступают метаксилеме. В наиболее толстых корнях число архов в первичной структуре насчитывается до 5. Первичная кора сохраняется до конца жизни корня.

У других моноподиально-розеточных растений, например, у гравилата городского, наряду с первичным ростом усиления более активна и деятельность камбия в корневище, в результате проводящие пучки в базальной части корневища молодых растений расположены тесно, могут сливаться. В корневище камбий работает в течение всей его жизни, однако наряду с проводящими элементами производит широкие паренхимные участки, которые прерывают вторичную ксилему. Наряду с этим развитие цветоносов приводит к одревеснению участков этой паренхимы, образуются довольно широкие одревесневшие полосы. Следует отметить, что камбий работает, не образуя четких годичных колец. С возрастом первичная кора отмирает, с самых первых годичных приростов слущивается, на последующих приростах отмершие клетки коры сохраняются до конца жизни.

Заложившийся в перицикле феллоген образует полидерму, которая не всегда выходит на поверхность. Закладывается феллоген в первый год жизни корневища, с возрастом увеличивается число слоев клеток полидермы (т.е. чередующихся опробковевших и неопробковевших слоев). Таким образом, в корневище гравилата деятельность камбия более заметна по сравнению с манжеткой, что коррелирует с его активностью в корнях. И в главном, и в придаточных корнях первичная структура с возрастом преобразуется во вторичную за счет работы камбия. Соответственно, это приводит к слущиванию первичной коры, корни имеют типичную вторичную структуру.

А) Б)

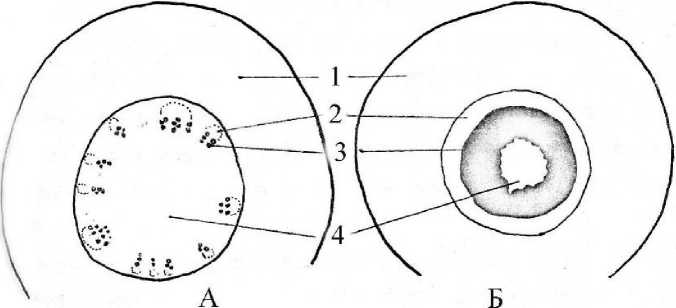

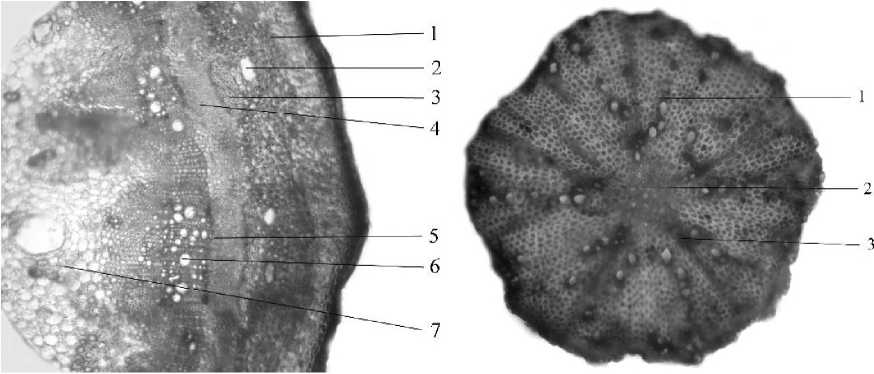

Рис. 6. Поперечный срез корневища (А) и ксилемная зона придаточного корня (Б) золотарника канадского (Solidago canadensis L.): А) 1 - первичная кора, 2 - млечный ход, 3 - флоэмная склеренхима, 4 - зона вторичной флоэмы, 5 - камбиальная зона, 6 - вторичная ксилема, 7 - сердцевина; Б)1 - вторичная ксилема, 2 - центральная паренхима, 3 - первичная ксилема.

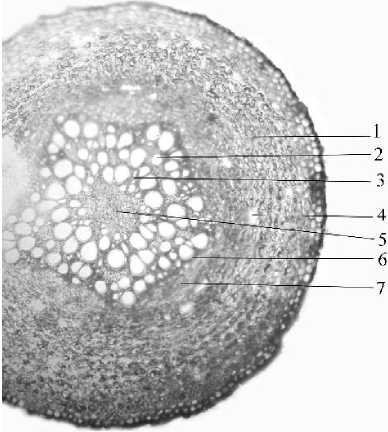

Рис. 7 . Поперечный срез придаточногго корня посконника пятнистого (Eupatorium maculatum L.): 1 - вторичная кора, 2 - вторичная ксилема, 3 - первичная ксилема, 4 - млечный ход, 5 - центральная паренхима, 6 - камбиальная зона, 7 - вторичная флоэма.

У трав с гипогеогенным корневищем надземные побеги монокарпические, чаще и моноциклические, должны быть механически прочными, поэтому у двудольных растений камбий активен, образуется довольно много вторичной ксилемы, обеспечивающей в основном прочность стебля. С возрастом подвергается одревеснению паренхима сердцевинных лучей в области вторичной ксилемы, что приводит к формированию сплошного кольца одревеснения. В корневищах сердцевина хорошо выражена, однако первичный рост усиления отсутствует; с возрастом диаметр сердцевины не увеличивается Придаточные корни, формирующиеся на корневище в этом случае, имеют типичное вторичное строение. Это соответствие можно показать на многих примерах (рис. 6, 7).

Петухова Л.В. О корреляциях в анатомической структуре корневища и придаточных корней / Л.В. Петухова, Е.Н. Степанова // Вести. ТвГУ. Сер.: Биология и экология. 2016. № 2. С. 44-52.

Список литературы О корреляциях в анатомической структуре корневища и придаточных корней

- Василевская В.К., Баранов М.П., Борисовская Г.М. 1973. Строение розеточного растения Plantago major L. в первый год жизни//Бот. журн. Т. 58. № 1. С. 33-42.

- Казарян В.О. 1969. Старение высших растений. М.: Наука. 280 с.

- Курсанов А.Л. 1959. Корневая система растений как орган обмена веществ//Изв. АН СССР. Сер. биол. № 6. С. 689-705.

- Михайловская И.С., Федотова Т.А. 1976. Анатомическая структура корневища Potentilla alba в онтогенезе//Бюлл. МОИП. Отд. биол. Т. 81. Вып. 2. С. 99-107.

- Петухова Л.В. 1994. К вопросу о корреляциях в теле растений//Флора и растительность Тверской области. Тверь. С. 68 -75.

- Петухова Л.В., Лапиров А.Г. 1983. Некоторые биоморфологические особенности рдеста гребенчатого (Potamogeton pectinatus)//Взаимоотношения компонентов биоценозов в южнотаежных ландшафтах. Калинин. С. 77-83.

- Петухова Е.Н., Степанова Е.Н. 2015. Разнообразие анатомической структуры корней в пределах корневой системы//Вестн. ТвГУ. Сер.: Биология и экология. № 4. С. 167-172.

- Сабинин Д.А. 1949. О значении корневой системы в жизнедеятельности растений//Тимирязевские чтения. Вып. 9. С. 1-48.

- Эсау К. 1980. Анатомия семенных растений. М.: Мир. Т. 2. 558 с.