О лампах из храма у села Веселое

Автор: Армарчук Е. А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 265, 2021 года.

Бесплатный доступ

В число находок из раскопок храма у села Веселое входят немногочисленные осколки стеклянных подвесных ламп. Их изучение позволило восстановить форму с горлом в виде раструба, округлым туловом и маленькими петлевидными ручками с характерным креплением. Лампы находят аналогии IX-XI вв. на территории Ирана, Сирии и Египта. Это согласуется со временем функционирования храма в третьей четверти IX - первой половине XI в. Находки из Веселого показывают, что рассмотренные лампы освещали не только мечети, но и христианские храмы, которые в Северо-Восточном Причерноморье появились под влиянием византийской культуры.

Христианский храм, подвесные стеклянные лампы, свободное выдувание, петлевидные ручки, поддон, аналогии, датировка

Короткий адрес: https://sciup.org/143178353

IDR: 143178353 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.265.210-221

Текст научной статьи О лампах из храма у села Веселое

Раскопанные в 2010–2011 гг. на побережье у с. Веселое под Адлером средневековые христианский храм и участок прилегающего к нему некрополя дали находки, которые помимо других включают изделия из стекла – украшения (бусы), фрагменты сосудов и разноцветных оконных дисков. Раскопки показали, что храм крестово-купольной планировки с тремя открытыми притворами с трех сторон по какой-то причине был оставлен и опустошен еще до обрушения, его внутреннее убранство не сохранилось. Однако некоторые находки помогают хотя бы частично виртуально восстановить его интерьер. К ним относятся стеклянные лампы-лампады1.

Хотя среди найденных изделий из стекла абсолютно преобладают осколки разноцветных оконных дисков, небольшое число фрагментов относится к сосудам, не считая единственного флакона-кувшинчика из погребения в наосе. Осколки одного сосуда обнаружились у восточного борта кв. 15 на отметке -29, в слое разрушения фундамента южной стены храма там, где он переходит в фундамент стены южной апсиды и где находилась поздняя яма по выборке

1 Пользуюсь случаем выразить благодарность за консультацию коллегам И. Н. Кузиной и Л. А. Голофаст.

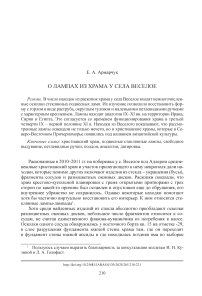

камня ( № 1 коллекционной описи находок стекла 2010 г. ). Стекло почти прозрачное бесцветное, с едва заметным желтоватым оттенком и мелкими круглыми пузырьками. Обломки включают две маленькие петлевидные ручки, двенадцать фрагментов стенок и пять фрагментов верхней части сосуда, в том числе венчика и шейки (рис. 1: А, Б ). Эти фрагменты в совокупности позволили понять и графически восстановить форму сосуда, который следует отнести к лампам-лампадам (рис. 1: В ).

Лампа имела горло в форме раструба с отогнутыми наружу стенками и морфологически невыделенным венчиком-оплавленным краем диаметром 85 мм, выраженную крутым перегибом стенок шейку диаметром 62 мм и округлое ту-лово с максимальным диаметром 110 мм примерно на середине высоты. Изготовлена в технике свободного выдувания. Обе сохранившиеся вертикальные ручки-петельки («ушки», по терминологии Н. П. Сорокиной) имели нижнее крепление. Один конец ручки был приварен к стенке сосуда над максимальным диаметром его тулова и имеет вид крупного уплощенного овального налепа размером 2 × 2,5 см. Вытянутая из него плосковыпуклая в сечении лента ручки шириной 1 см закреплена чуть выше на плечиках, а ее тонкий, сходящий на нет конец отогнут наружу и плотно уложен на ручку до ее нижнего прилепа (рис. 1: Б ). Таких ручек у целого сосуда должно было быть шесть, что требовалось для его подвешивания, и можно наблюдать у целых музейных образцов.

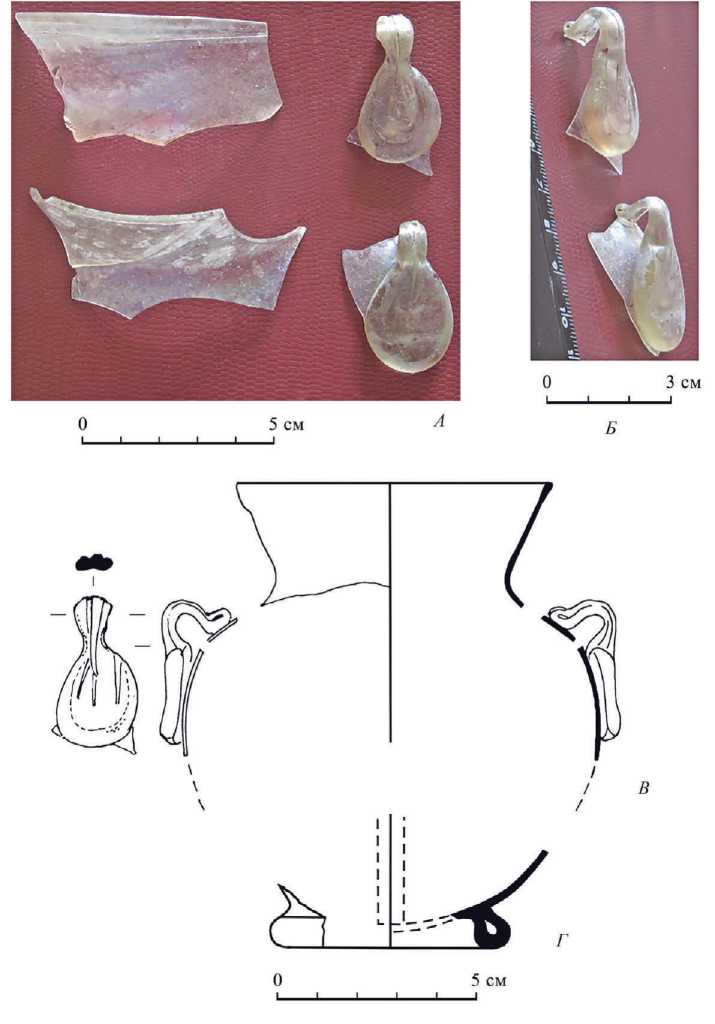

Дно и низ лампы не уцелели. Однако при раскопках на другом участке этого квадрата на том же уровне обнаружилось небольшое скопление стекла ( № 116 коллекционной описи находок 2010 г. ), которое включало осколки оконных дисков и бесцветного сосуда. К последнему относятся, во-первых, мелкий фрагмент петлеобразного в сечении выпуклого поддона, восстанавливаемый диаметр которого равен 60 мм, а высота достигает 10 мм (рис. 2: А ). Во-вторых, придонная стенка (рис. 2: Б ). Оба фрагмента отличаются полной прозрачностью, блеском и чистотой стекла.

Аналогичный поддон имеют две реконструируемые стеклянные лампы из раскопок II Билярского селища на территории Волжской Болгарии, датированные публикаторами X–XI вв. и отнесенные к ближневосточному производству ( Беговатов, Полубояринова , 2014. С. 158–162. Рис. 1–3). Поэтому можно полагать, что фрагмент поддона из Веселого тоже принадлежал лампе (рис. 1: Г ), хотя полые кольцевые поддоны имели и такие виды раннесредневековых сосудов Средиземноморья и Причерноморья, как чаши и стаканы ( Голофаст , 2001. С. 148, 149. Рис. 91: 5, 7, 9 – 11 ). В пользу предложенной атрибуции говорит совпадение размеров и близость воссоздаваемых форм сосуда из Веселого и обеих билярских ламп. Это разрешает отнести их все к одному типологическому ряду без учета некоторых расхождений.

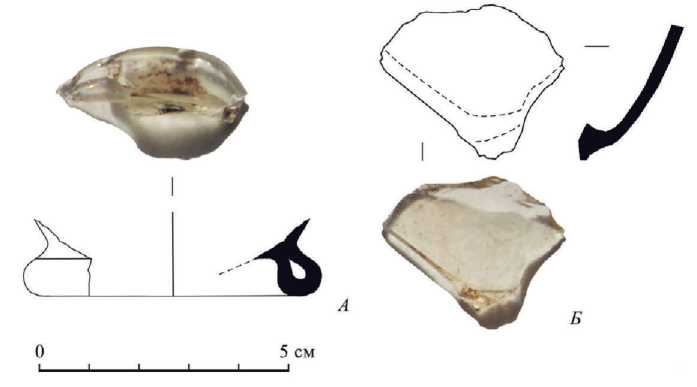

Среди стекла из раскопок храма есть еще два фрагмента сосудов, которые допустимо отнести к лампам. Во-первых, стенка из прозрачного бесцветного стекла с шейкой диаметром 70 мм, переходящей в плечики ( № 95 коллекционной описи ). На ее внутренней стороне заметен темно-коричневый налет, напоминающий нагар. Обнаружена в северном притворе у его западной стены на отметке -23 (рис. 3: А ). Реконструируемая форма верха этого сосуда сопоставима с формой описанной выше лампы, практически повторяет ее.

Рис. 1. Лампа из раскопок храма у с. Веселое

А – фото показательных фрагментов лампы; Б – фото ручек лампы с другого ракурса; В – профиль лампы; Г – реконструкция донной части лампы (рисунки А. Н. Лехницкой и Е. А. Армарчук)

Рис. 2. Стекло из раскопок храма у с. Веселое

А – фрагмент поддона; Б – придонная стенка сосуда

Рис. 3. Стекло из раскопок храма у с. Веселое

А – фрагмент горловины и плечиков сосуда; Б – фото ручки сосуда с разных ракурсов; В – та же ручка с увеличением (б/м)

Во-вторых, маленькая петельчатая ручка размерами 27 × 12 мм из прозрачного бесцветного стекла с желтоватым оттенком, украшенная толстой накладной нитью ( № 55 коллекционной описи находок ). Плосковыпуклое сечение ручки шириной 7 мм; она имеет нижнее крепление, а после петли загнутый внутрь и прижатый к стенке сосуда конец ее ленты доведен до нижнего крепления (рис. 3: Б, В ). Обнаружена у западной стены северного притвора (в северной прирезке к квадрату 9). Данная ручка иного вида и не имеет крупного налепа в начальном креплении в отличие от вышеописанных.

Не только поддон, но и ручки лампы из Веселого по форме, размерам и креплению повторяют ручки ламп из II Билярского селища. Их прямыми аналогиями являются ручки лампы с городища Хульбук в древнем Хуттале (Таджикистан), которая датируется первой половиной XI в. ( Якубов , 2011. С. 76, 77. Рис. 20.1, 2; 21.1–3). В свою очередь, и кольцевидный поддон лампы из Хульбука визуально одинаков с поддонами ламп из билярского селища и храма в Веселом, но только по размеру и внешнему виду, а не технологически, так как он сделан из приваренного к донцу стеклянного стержня, по описанию Ю. Якубова.

Надо сказать, что с Билярского городища (рядом с которым расположено II Билярское селище) происходят находки разнообразных ламп, которые пока не встречены на других памятниках Волжской Болгарии домонгольского периода, на что обратила внимание изучавшая их С. И. Валиулина. Она разделила билярские лампы на три типа по форме: 1 – открытые или полузакрытые чашевидные с плосковыпуклым дном или с удлиненным узким полым донным объемом и крутым изгибом стенок тулова при переходе к нему; 2 – открытые конические с узким тяжелым донцем, украшенные косым рифлением; 3 – открытые с горлом-раструбом, широким туловом с поддоном или без него и маленькими петельками-ручками, «которые в месте нижнего прикрепления к тулову сосуда имели большой запас стекла, образуя плоскую лепешечку-медальон» ( Валиули-на , 2005. С. 50–53. Рис. 22; 23; 30: 21 ).

С. И. Валиулина указала круг аналогий этим характерным ручкам в Двине, Средней Азии, Египте и Иране периода X–XIII вв. Теперь к ним можно добавить и лампу из раскопок храма в Веселом, из региона Северо-Восточного Причерноморья, а сам сосуд отнести к третьему типу, используя предложенную типологию. Что же касается морфологических параллелей, то в средневековом стекле Армении их можно видеть, например, у фляги XII–XIII вв. из Двина: ее гладкие ручки-петельки вытянуты из похожих, но совсем плоских и более тонких овальных «медальонов» в основании (У подножия Арарата, 2008. С. 136. № 91). Подобные прилепы имели ручки-петельки сосудов IX–X вв. из Ирана (возможно, ламп), украшенные оттиском с арабской эпиграфикой ( Kröger , 1995. P. 100, 103. No. 145, 146).

Стеклянные лампы-лампады довольно часто встречаются при раскопках христианских храмов и других памятников в разных регионах. Например, в Крыму – в Судаке среди находок X–XII вв., насколько можно судить по мелким петлевидным ручкам ( Майко , 2014. Рис. 164: 13, 15 – 19 ; Гукин, Ёлшин , 2018. Рис. 25: 1 ) или характерному бутоновидному завершению донца, как у лампы на рис. 4: Б и рис. 6: А ( Гукин, Ёлшин , 2018. С. 27. Рис. 14). Далее, в материалах из храма на г. Пахкал-Кая, где они относятся к периоду IX–XIII вв. ( Лысенко и др. ,

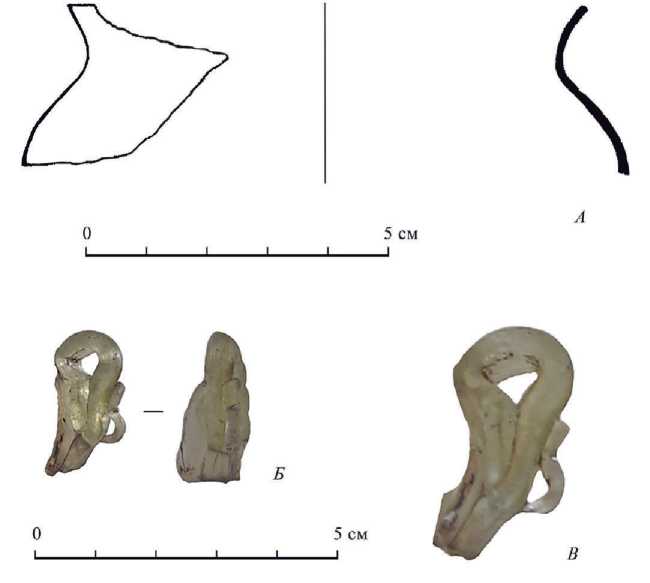

Рис. 4. Стеклянные подвесные лампы

А – лампа V–VII вв., м/н неизвестно. Римско-Германский Центральный музей, г. Майнц (по: Byzanz: Pracht und Alltag, 2010. P. 270, № 294); Б – лампа из раскопок поселения XIII– XIV вв. близ Солхата (по : «Подарок созерцающим», СПб. 2015. С. 283–284. Ил. 4)

2017. С. 301, 303. Рис. 9: 9–15 ). Известны лампады с тремя ручками для подвешивания второй половины V – первой половины VI в. из склепов Боспорского некрополя в Керчи ( Засецкая , 2003. С. 38. Табл. 13: 30 ).

Множеством находок стеклянных лампад богат Херсонес. Л. А. Голофаст выделила основные формы раннесредневековых лампад в массиве его коллекции, учитывая причерноморский и ближневосточный материалы:

-

1 – конические с выпуклым или коническим в сечении дном. Замечу, что варианты таких лампад с узкой вытянутой донной частью были широко распространенными и почти повсеместно встречаемыми в Средневековье вплоть до региона Средней Азии – например, в южноказахстанском Отраре ( Байпаков, Дощанова , 2011. С. 12, 23. Рис. 10);

-

2 – цилиндрические или полусферические с узкой полой ножкой;

-

3 – с тремя ручками, туловом разных форм (полусферическим, коническим усеченным или цилиндрическим с «перетяжкой» в средней части) и, как правило, вогнутым дном.

Л. А. Голофаст заметила, что херсонесское стекло включает большое число подтипов трехручных лампад, а также описала проанализированные способы изготовления их ручек ( Голофаст , 2001. С. 136–141). Хотя в исследованном ею раннесредневековом стекле не нашлось прямых или косвенных аналогий лампе из Веселого, ее можно отнести к варианту дальнейшего развития форм ламп(ад) с ручками, распространенных в Средиземноморье и Причерноморье в раннем (рис. 4: А ) и развитом Средневековье (Byzanz: Pracht und Alltag, 2010. P. 270. № 294).

В Северо-Восточном Причерноморье обломки лампад присутствуют среди стеклянных изделий из раскопок Таманского городища в 1950-х гг. Изучавшая этот материал Н. П. Сорокина отметила три основные разновидности средневековых лампад Сирии, Палестины и Египта (откуда они пришли в Причерноморье), исходя из которых их могли либо вставлять в хоросы (рис. 6: А ), либо подвешивать или же ставить на какую-нибудь поверхность ( Сорокина , 1963. С. 163). Н. П. Сорокина также наметила первичную типологию ручек лампад, согласно которой ручки сосуда из Веселого ближе всего к типу Б с нижним креплением, но без полного совпадения (С. 156–158. Рис. 4: 22 – 24 ).

В Средневековье, в частности, в IX–XIV вв. на территории Ирана, стран Ближнего Востока, Малой Азии и Причерноморья бытовали разнообразные стеклянные подвесные лампы (в том числе с горлом в виде раструба и сферическим туловом, видоизменяющим со временем свою форму), которым посвящена обширная литература. Назову некоторые из них, имеющие иногда прямое, иногда общее, не детальное сходство с лампой из Веселого. Почти полной ее аналогией по форме корпуса, поддона и ручек служит лампа из Нишапура, датируемая в рамках X–XI вв. ( Carboni, Whitethouse , 2001. P. 20. Fig. 5). Аналогичная лампа, предположительно тоже из Нишапура, датированная VIII–IX вв., имеется в коллекции Брауншвейгского музея (рис. 6: В ) ( Lukens , 1965. P. 201. Fig. 5). М. Лукенс опубликовала ее вместе с такой же, но более крупной целой лампой, приобретенной Метрополитен-музеем, которую она отнесла к IX в. (Ibid. Fig. 6). В описании сосуда она отметила постоянное наличие именно шести ручек у ламп данного вида. Необходимо добавить, что эти лампы также имели внутри корпуса вытянутый от дна вверх узкий цилиндр-трубку для фитиля, что наблюдается у музейных экземпляров не только этого вида (рис. 4: А ). Наконец, однотипная лампа X–XI вв., место происхождения которой неизвестно, опубликована Я. Крёгером ( Kröger , 1995. P. 182. Cat. 235).

Представляет интерес лампа XI в. из Нишапура в экспозиции Музея стекла и керамики в Тегеране (рис. 6: Б ). В целом она схожа по форме тулова с лампой из Веселого и снабжена тремя аналогичными ручками с крупными «медальонами». Различие заключается в том, что эта лампа имеет три петельчатые ножки, сделанные следующим образом: между ручками к тулову приварены от плечиков до дна три ленты. Вверху каждая из них образует небольшую петлю, затем прилегает к корпусу, а внизу декорирована мелкими петельками и завершается крупной петлей, выполняющей роль ножки. В итоге данная лампа суммарно имеет шесть ручек, но решена индивидуально. Ее аналогия, но без ножек, из Палестины имеется в своде Карла Иоганна Ламма ( Lamm , 1929. Tafel 28: 16).

Не идентичными, но близкими являются следующие образцы: по форме – целая лампа XI в. с однотипными ручками, но более высоким горлом, отнесенная к сирийскому или иранскому производству, а по схожим ручкам и поддону – сирийская фрагментированная лампа XII в. ( Carboni , 2001. P. 166, 167. Cat. 38b, c). Подобные лампы с территории Египта и Палестины, характеризующиеся маленькими петельчатыми ручками с «медальоном» в основании, ранее опубликовал К. Ламм ( Lamm , 1929. Tafel 3: 31, 32; 28: 17).

У ламп периода XIII–XIV вв. сохраняются горло-раструб и округлое тулово, но постепенно меняются их пропорции при заметном увеличении высоты горла.

Рис. 5. Средневековые подвесные лампы

А – на миниатюре рукописи ал-Харири «Макамы», ок. 1240 г. (по: «Подарок созерцающим», 2015. С. 12); Б – лампа с эмалевой росписью и позолотой 1346–1347 гг., ГЭ (по: Во дворцах и в шатрах, 2008. С. 87. Кат. № 64)

На мой взгляд, как переходный вариант выглядит ближневосточная подвесная лампа из берлинского Музея исламского искусства с высоким горлом, округлым туловом без поддона, максимальный диаметр которого приходится на верхнюю треть его высоты, и тремя ручками чуть ниже плечиков. Ее изготовление автор аннотации Дэвид Уайтхаус отнес к периоду между X–XII вв. ( Carboni, Whitethouse , 2001. P. 77. Cat. 7).

Также интересен экземпляр XIII–XIV вв. из раскопок крымского Солхата с горлом-раструбом и тремя ручками-петельками на округлом тулове, дно которого имеет миниатюрный бутоновидный выступ-налеп, более свойственный раннесредневековым лампам ( Крамаровский , 2015. С. 284. Ил. 4). Ручки этой лампы сделаны каждая из длинной ленты, которая вначале прикреплена к плечикам, а после петли прижата к стенке вплоть до придонной части тулова, образуя мелкие декоративные петельки (рис. 4: Б ). Аналогичные ручки можно видеть и у описанной выше лампы из Нишапура (рис. 6: Б ).

На миниатюрах восточной рукописи ал-Харири 1230-х гг. наблюдаются более приземистые по пропорциям лампы с такими же горлом и туловом, но

Рис. 6. Средневековые подвесные лампы

А – средневековая «люстра»-поликанделон VI–VII вв. со вставленной лампой IX–X вв., Римско-Германский Центральный музей, г. Майнц (по : Byzanz: Pracht und Alltag, 2010. P. 299, № 296, 297); Б – лампа XI в. из Нишапура. Музей стекла и керамики, Тегеран (съемка автора 2009 г.); В – лампа VIII–IX вв., предположительно, из Нишапура, Брауншвейгский музей (по : Lukens , 1965)

с усеченным коническим поддоном и тремя ручками (рис. 5: А ). В XIV в. лампы этого типа, изготовленные в Египте и Сирии, как правило, имеют более крупные размеры (в первую очередь это касается ламп для мечетей) и более высокое горло, усеченное биконическое тулово, плавно расширяющийся книзу поддон с выраженной ножкой и шесть ручек-петелек, а также полихромную эмалевую роспись с позолотой (рис. 5: Б ) ( Lamm , 1929. Tafel 190–199; Во дворцах и в шатрах, 2008. С. 86. Кат. № 63; Carboni , 2001. P. 360, 361. Cat. 99; Carboni, Whitehouse , 2001. P. 226–238. No. 113–118).

Приведенные выше аналогии лампе из храма в Веселом датируются в диапазоне IX–XI вв. Храм в Веселом был построен в третьей четверти IX в. и функционировал примерно до середины XI в. ( Армарчук , 2019. С. 50). Таким образом, найденные в нем фрагменты ламп следует отнести к периоду конца IX – первой половины XI в. Для более узкой датировки нет оснований с учетом нарушенной стратиграфии. Пока трудно дать точный ответ на вопрос о месте изготовления реконструируемой лампы из храма в Веселом. Встреченные прямые аналогии позволяют на данном этапе изучения осторожно предположить ее происхождение с территории Ирана. Находки из Веселого показывают использование ламп этого вида в IX–XI вв. не только на Переднем и Среднем Востоке и преимущественно в мечетях, но и в Причерноморье, где они освещали христианские храмы, появившиеся здесь непосредственно под влиянием византийской культуры.

Список литературы О лампах из храма у села Веселое

- Армарчук Е. А., 2019. Перстни с арабской эпиграфикой из раскопок храма у села Веселое под Адлером // Звучат лишь письмена. К юбилею Альбины Александровны Медынцевой / Отв. ред. В. Ю. Коваль. М.: ИА РАН. С. 50–63.

- Байпаков К., Дощанова Т., 2011. Казахстан // Художественная культура Центральной Азии и Азербайджана IX–XV веков. Т. II. Стекло. Самарканд; Ташкент: Междунар. ин-т центральноазиат. исслед. С. 12–64.

- Беговатов Е. А., Полубояринова М. Д., 2014. Восточные стеклянные лампы из Поволжья // РА. № 1. С. 158–162.

- Валиулина С. И., 2005. Стекло Волжской Булгарии (по материалам Билярского городища). Казань: Казанский гос. ун-т. 280 с.

- Во дворцах и в шатрах. Исламский мир от Китая до Европы: каталог выставки. Государственный Эрмитаж. СПб.: Изд-во ГЭ, 2008. 432 с.

- Голофаст Л. А., 2001. Стекло ранневизантийского Херсона // МАИЭТ. Вып. VIII / Ред.-сост.: А. И. Айбабин, В. Н. Зинько. Симферополь: Крымское отд. Ин-та востоковедения им. А. Е. Крымского. С. 97–260.

- Гукин В. Д, Ёлшин Д. Д., 2018. Архитектурно-археологические исследования храмового комплекса в портовом районе Судакского городища в 2016–2017 годах (раскоп 10) // Судакский сборник. Вып. 2. Статьи по археологии, истории, этнографии и культуре Северного Причерноморья и Крыма / Сост. В. А. Захаров. Симферополь: Н. Орiанда. С. 25–56.

- Засецкая И. П., 2003. Боспорский некрополь как эталонный памятник древностей IV – начала VII века // Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья. IV–XIII века / Отв. ред.: Т. И. Макарова, С. А. Плетнева. М.: Наука. С. 31–40. (Археология.)

- Крамаровский М. Г., 2015. Сельджукская Анатолия глазами шейха из Танджи (Танжера) // «Подарок созерцающим». Странствия Ибн Баттуты: каталог выставки. СПб.: Изд-во ГЭ. С. 279–289.

- Лысенко А. В., Тесленко И. Б., Мусин А. Е., 2017. Средневековый христианский храм на горе Пахкал-Кая в Южном Крыму // В камне и в бронзе: сб. ст. в честь Анны Песковой. СПб.: ИИМК РАН: Невская Книжная Типография. С. 291–310. (Труды ИИМК РАН; т. XLVIII.)

- Майко В. В., 2014. Восточный Крым во второй половине X – XII вв. Киев: Олег Фiлюк. 467 с.

- «Подарок созерцающим». Странствия Ибн Баттуты: каталог выставки. СПб.: Изд-во ГЭ, 2015. 512 с.

- Сорокина Н. П., 1963. Позднеантичное и раннесредневековое стекло с Таманского городища // Керамика и стекло древней Тмутаракани / Отв. ред. Б. А. Рыбаков. М.: Изд-во АН СССР. С. 134–163.

- У подножия Арарата: каталог выставки. СПб.: Изд-во ГЭ, 2008. 145 с.

- Якубов Ю., 2011. Таджикистан // Художественная культура Центральной Азии и Азербайджана IX–XV веков. Т. II. Стекло. Самарканд; Ташкент: Междунар. ин-т центральноазиат. исслед. С. 65–80.

- Byzanz: Pracht und Alltag: Kunst und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, 26.

- Februar bis 13. Juni 2010. Bonn; München: Hirmer, 2010. 407 p.

- Carboni S., 2001. Glass from Islamic Lands. New York: Thames and Hudson. 416 p.

- Carboni S., Whitehouse D., 2001. Glass of the Sultans. New York: The Metropolitan Museum of Art. 330 p.

- Kröger J., 1995. Nishapur. Glass of the Early Islamic Period. New York: The Metropolitan Museum of Art. 256 p.

- Lamm C. J., 1929. Mittelalterliche Gläser und Steinschnittarbeiten aus dem Nahen Osten. Bd. II. Berlin: Verlag Dietrich Reimer Ernst Vohsen. 207 p.

- Lukens M. G., 1965. Medieval Islamic Glass // The Metropolitan Museum of Art Bulletin. Vol. XXIII. No. 6. New York. P. 198–208.