О массовой вегетации Schroederia setigera (Schroder) Lemmermann в соленом озере Райнфельд (Омская область)

Автор: Баженова О.П., Андасова З.Ю.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 1 (29), 2018 года.

Бесплатный доступ

Приведены первые сведения о видовом составе, обилии и доминировании водорослей в планктоне соленого озера Райнфельд (Омская область) в августе 2013 г. Цель работы - определить видовой состав и обилие фитопланктона оз. Райнфельд, выявить особенности доминирования водорослей. Количественные пробы фитопланктона объемом 0,5 л отбирали зачерпыванием из поверхностного слоя воды, фиксировали 40 %-ным формалином, концентрировали осадочным методом. Одновременно проводили гидрохимический анализ и измеряли прозрачность и температуру воды. Общая минерализация воды составляла 28 г/дм3, температура воды достигала 21 °С, прозрачность - до дна. Обработку проб проводили общепринятыми методами. Число клеток водорослей подсчитывали в камере Горяева на микроскопе «Микмед-1». Одновременно измеряли размеры клеток найденных видов. Биомассу фитопланктона рассчитывали общепринятым способом по объемам клеток. Снимки водорослей получены с помощью фотокамеры на световом микроскопе Euler Professor 770Т. Видовой состав летнего фитопланктона оз. Райнфельд отличается бедностью, в нем идентифицировано 9 таксонов водорослей из четырех отделов, в том числе: Cyanobacteria - 4, Cryptophyta - 1, Bacillariophyta - 3, Chlorophyta - 1. Уровень развития фитопланктона достигал начальной стадии «цветения» воды, биомасса в среднем по озеру (4,12 ± 1,14 г/м3) соответствовала эвтрофной категории вод. Впервые для водных объектов Омского Прииртышья в оз. Райнфельд зафиксирована массовая вегетация («цветение») Schroederia setigera (Chlorophyta, Chlorophyceae). Морфологические признаки и размеры вида соответствуют описанию, приведенному в определителях. Подобные случаи массовой вегетации Schroederia setigera в соленых озерах России ранее не отмечались.

Фитопланктон, видовой состав, обилие, "цветение" schroederia setigera, соленое озеро, омская область

Короткий адрес: https://sciup.org/142213504

IDR: 142213504 | УДК: 581.526.325(285.2)(571.13)

Текст научной статьи О массовой вегетации Schroederia setigera (Schroder) Lemmermann в соленом озере Райнфельд (Омская область)

Территория Омской области располагается на юге Западно-Сибирской равнины в среднем течении трансграничной реки Иртыш. Регион весьма богат водными ресурсами, особенно озерами. Преобладающее их большинство имеет суффозионное происхождение, а отличительным признаком является разнообразие солевого состава и минерализации воды. Наименее изученными водными объектами Омского Прииртышья являются соленые озера, тянущиеся широкой полосой на юге региона [1].

Озеро Райнфельд (54°87′55′′ с. ш. и 72°92′22′′ в. д.) находится в пределах Камыш-ловского лога (Омская область), где цепью располагаются озера различной солености. Лог является древней долиной стока талых ледниковых вод, позднее – руслом реки Ка-мышловки, имеет длину около 570 км при ширине 15–20 км в западной части и 30 км в восточной. Началом лога обычно считают реку Камысакты (иначе – Камышловку), стекающую с возвышенностей Казахского мелкосопочника. Оканчивается Камышловский лог солеными озерами южнее г. Омска, где он входит в долину р. Иртыш. В настоящее

время озера Камышловского лога потеряли связь между собой, отличаются друг от друга солевым составом воды и донных отложений, значительными колебаниями концентрации солей. Озера в основном мелководные, некоторые летом пересыхают [1; 2].

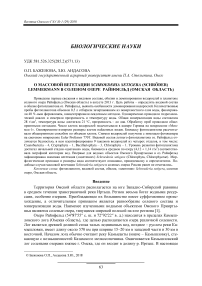

Озеро Райнфельд имеет неправильную каплевидную форму (рис. 1), площадь водного зеркала до 4,8 км2 [3]. Средняя глубина озера летом составляет 1–1,5 м. Берега песчаные, обрывистые. По берегам растут солеросы, кое-где присутствуют заросли тростника. По нашим наблюдениям летом вблизи озера отмечается запах сероводорода, а на поверхности воды наблюдается белая пена. Цвет воды буро-зеленый. В почвенном покрове прилегающей местности преобладают солончаки и солонцы [4; 5].

Рис. 1. Расположение озера Райнфельд в пределах Камышловского лога

Фитопланктон соленых озер Омского Прииртышья изучен недостаточно. Имеются отрывочные сведения о фитопланктоне самых крупных соленых озер региона Эбей-ты и Ульжай, где осуществляется заготовка ценного промыслового ресурса – рачка артемии и ее цист, а также лечебных грязей [6; 7]. Наиболее полно изучен фитопланктон оз. Соленого, расположенного на территории г. Омска [8; 9]. Между тем, соленые озера могут служить источником ценных для человека минеральных, органических и биологических ресурсов, их использование должно быть основано на научных принципах природопользования, для чего необходимо провести оценку экологического состояния и биопродуктивности водных объектов. Для этих целей широко используются показатели развития фитопланктона, являющегося основным продуцентом органического вещества в водных объектах и важным фактором формирования качества воды. Исследования фитопланктона позволяют решить многие вопросы рациональной эксплуатации водоемов.

Цель работы – определить видовой состав и обилие фитопланктона оз. Райнфельд, выявить особенности доминирования водорослей.

Объекты и методы исследования

Статья основана на материалах обработки количественных и качественных проб фитопланктона, отобранных в оз. Райнфельд в августе 2013 г. Количественные пробы объемом 0,5 л отбирали зачерпыванием из поверхностного слоя воды на пяти станциях, равномерно расположенных по акватории озера, фиксировали 40 %-ным формалином, концентрировали осадочным методом. Одновременно с отбором фитопланктона проводили гидрохимический анализ и измеряли прозрачность (по диску Секки) и температуру воды.

Обработку проб проводили общепринятыми методами [10]. Число клеток водорослей подсчитывали в камере Горяева в двух-четырех повторностях на микроскопе «Микмед-1». Одновременно определяли размеры клеток найденных видов. Биомассу фитопланктона рассчитывали общепринятым способом по объемам клеток. Статистическую обработку данных [11] проводили на базе программы Microsoft Excel. Всего обработано 5 количественных и несколько интегрированных качественных проб фитопланктона, полученных путем сливания.

Идентификацию видов осуществляли с помощью современных отечественных и зарубежных определителей, используя монографии, научные статьи и сводки систематического характера, данные интернет-ресурса Algaebase [12] . Снимки водорослей получены с помощью фотокамеры на световом микроскопе Euler Professor 770Т. Экологогеографические характеристики найденных видов водорослей и цианобактерий взяты из работы С.С. Бариновой с соавторами [13] и из определителей.

Результаты исследований

Согласно классификации О.А. Алекина [14], по составу ионов вода оз. Райнфельд относится к хлоридному классу, группе натрия, третьему типу, по величине общей минерализации (28 г/дм3) – к категории соленых вод. Общая жесткость воды составила 155,3 мг-экв./дм3. Вода имеет щелочную реакцию (рН = 8,9). Перманганатная окисляе-мость высокая и достигает 39,6 мг О/дм3. Количество нитрат-анионов составляло 0,08 мг/дм3, нитрит-анионов – 0,01 мг/дм3. Прозрачность до дна. Температура воды в период исследований достигала 21 °С.

Видовой состав фитопланктона оз. Райнфельд, как и в других соленых и солоноватых озерах Западной Сибири [6; 15–17] отличается бедностью. В августе 2013 г. в фитопланктоне озера идентифицировано 9 таксонов из четырех отделов, в том числе: Cyanobacteria – 4 , Cryptophyta – 1, Bacillariophyta – 3 , Chlorophyta – 1. Только три из них идентифицированы до вида: Arthrospira jenneri Stizenberger ex Gomont, Spirulina major Kützing ex Gomont , Schroederia setigera (Schröder) Lemmermann, остальные – до рода ( Lyngbya C. Agardh ex Gomont sp. , Oscillatoria sp. Vaucher ex Gomont, Cryptomonas Ehrenberg sp. , Stephanodiscus sp. Ehrenberg, Fragilaria sp . Lyngbye, Sellaphora Mereschowsky sp. ).

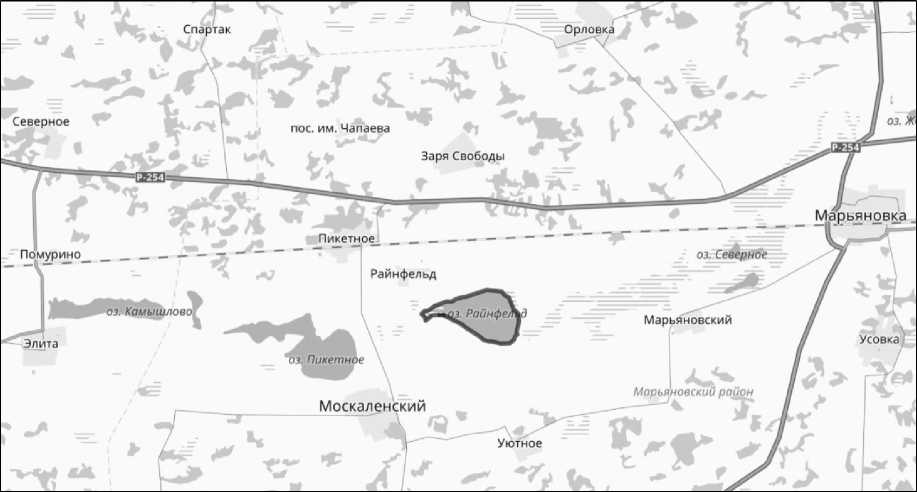

Обилие фитопланктона высокое, уровень его развития достигал начальной стадии «цветения» воды [18], а биомасса в среднем по озеру соответствовала эвтрофной категории вод [19] . Высокие показатели численности и биомассы фитопланктона в августе 2013 г. были обусловлены исключительно вегетацией хлорококковой водоросли Schroederia setigera , вклад видов из других отделов незначителен (таблица, рис. 2).

Хлорококковая водоросль Schroederia setigera по современным представлениям относится к отделу Chlorophyta, пор. Sphaeropleales, сем. Schroederiaceae [12]. Basionym: Reinschiella setigera Schröder. Homotypic synonyms: Ankistrodesmus setigerus (Schröder) G.S. West, Characium setigerum (Schröder) Bourrelly, Reinschiella setigera Schröder. Морфологические признаки и размеры Schroederia setigera в оз. Райнфельд соответствуют описанию, приведенному в [20]. Средние размеры клеток без щетинок составляют 17,4 ± 1,8 × 3,4 ± 0,2 мкм, средняя длина щетинок – 69,6 ± 2,3 мкм.

Численность и биомасса фитопланктона озера Райнфельд, август 2013 г.

|

№ станции |

Общая численность, млн кл./л |

Общая био-масса,г/м3 |

Численность, % биомасса, % |

|||

|

Cyanopro-karyota |

Crypto-phyta |

Bacillario-phyta |

Chlorophyta |

|||

|

1 |

42,06 |

7,21 |

0,12 0,09 |

0,19 2,22 |

– |

99,69 97,69 |

|

2 |

18,96 |

3,64 |

0,79 0,70 |

1,37 13,57 |

– |

97,84 85,73 |

|

3 |

3,41 |

0,72 |

– |

2,64 25,04 |

– |

97,36 74,96 |

|

4 |

32,35 |

5,98 |

0,37 0,32 |

0,40 4,35 |

0,06 0,16 |

99,17 95,17 |

|

5 |

16,74 |

3,07 |

0,42 0,35 |

1,14 12,38 |

0,17 0,49 |

98,27 86,78 |

|

В среднем по озеру |

22,70 ± 12,63 |

4,12 ± 1,14 |

0,34 ± 0,14 0,29 ± 0,12 |

1,15 ± 0,43 11,51 ± 4,04 |

0,05 ± 0,03 0,13 ± 0,10 |

98,47 ± 0,43 88,07 ± 4,01 |

Schroederia setigera характеризуется разнообразием морфологических признаков, обладает высокими темпами роста, коротким временем регенерации и является, как и

Рис. 2 . Клетки Schroederia setigera (Schröder) Lemmermann в планктоне озера Райнфельд

многие представители хлорококковых водорослей, типичным обитателем эвтрофных вод.

Круглое сечение и игольчатая форма клетки, истонченной к обоим концам, помогает ей эффективно воспринимать свет [21]. Этот космополитный вид особенно широко распространен в Азии, Америке и Европе [20–21]. По отношению к солености воды Schroederia se-tigera считают индифферентом [13], то есть видом, обитающим в водах разной солености. Публикации последних лет свидетельствуют, что Schroederia setigera в России успешно вегетирует в водных объектах самой различной минерализации: горных озерах Восточной Сибири

(минерализация 0,055–0,06 г/дм3) [22], оз. Большое Островное Алтайского края

(0,93–1,05 г/дм3) [17], Торейских озерах Забайкалья (5–25 г/дм3) [23], оз. Беле в Хакасии (9–14 г/дм3) [24], гипергалинных озерах юга Западной Сибири [6], высокоминерализованных реках Приэльтонья Большая Сморогда (9,7–10,3 г/дм3) [25] и Хара

(до 14 г/дм3) [26].

В фитопланктоне рек и озер Омской области Schroederia setigera встречается часто [7; 27], но нигде, кроме оз. Райнфельд, не достигает такого высокого уровня развития.

Заключение

При исследовании летнего фитопланктона соленого оз. Райнфельд зафиксирована массовая вегетация хлорококковой водоросли Schroederia setigera . Этот вид не только обитает в высокоминерализованных реках и озерах различных регионов России, но, как показали наши исследования, в своем развитии может достигать уровня «цветения».

Подобные случаи массовой вегетации Schroederia setigera в соленых озерах России ранее не отмечались.

Как известно, верхний уровень экологической амплитуды солевыносливости видов может подниматься в водоемах высокой трофности [28]. Оз. Райнфельд имеет статус эвтрофного водоема и, кроме того, может регулярно обогащаться органическими веществами во время отмирания обитающего в нем рачка-жабронога артемии, заготовки которого в озере не ведутся. Во время «цветения» Schroederia setigera в августе 2013 г. в озере было отмечено интенсивное развитие артемии, что могло способствовать вегетации Schroederia setigera.

Полученные данные дополняют сведения о биоразнообразии водорослей в водных объектах Омского Прииртышья и эколого-географическую характеристику хлорококковой водоросли Schroederia setigera.

O.P. Bazhenova, Z.U. Andasova

Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Omsk

Mass vegetation of Schroederia setigera (Schröder) Lemmermann in the Salty Lake Raynfeld (Omsk region)

The first information on the species composition, abundance and dominance of algae in the plankton of the salt lake Raynfeld (Omsk region) in August 2013 is given. The purpose of this article is to determine the species composition and abundance of phytoplankton in the lake Raynfeld, identify the features of algae dominance. Quantitative samples of phytoplankton in a volume of 0.5 liter were selected by scooping from the water surface, fixed with 40 % formalin, and concentrated by settling method. At the same time, hydrochemical analysis was carried out and the transparency and temperature of the water were measured. The total dissolved solids of water was 28 g/dm3, the water temperature reached 21 °C, the transparency – to the bottom. Samples were processed by conventional methods. The number of algal cells was counted in the Goryaev chamber on a microscope “Mikmed-1”. At the same time, the sizes of the species cells were measured. Phytoplankton biomass was calculated by the conventional method by cell volumes. Photographs of algae were obtained with a camera on a light microscope “Euler Professor 770T”. Species composition of summer phytoplankton of the lake Raynfeld differs scarcity, therein identified 9 algae taxa of four divisions, including: Cyanobacteria – 4, Cryptophyta – 1, Bacil-lariophyta – 3, Chlorophyta – 1. Status of phytoplankton development reached the initial stage “water blooming” and average biomass in the lake (4.12 ± 1.14 g/m3) corresponded to the eutrophic water category. For the first time for water bodies of Omsk Priirtyshie in the lake Raynfeld recorded massive vegetation (blooming) of Schroederia setigera (Chlorophyta, Chlorophyceae). Morphological characters and sizes of the species correspond to the description in indexes. Similar cases of the mass vegetation of the Schroederia setigera in salt lakes of Russia were not observed before.

Список литературы О массовой вегетации Schroederia setigera (Schroder) Lemmermann в соленом озере Райнфельд (Омская область)

- Кожухарь А.А. Соленые озера Омского Прииртышья//Вопросы географии Сибири. Томск, 2001. Вып. 24. С. 168-172.

- Мокрецкая Г.П., Коломин Ю.М. Экологический очерк Камышловского лога//Межвуз. вестн. Петропавловск: СКГУ, 2011. Вып. 14, № 1. С. 138-139.

- Перечень озер, расположенных на территории Омской области . URL: http://www.omsktfi.ru/(дата обращения: 10.01.2018).

- Невенчанная Н.М. Влияние солевого состава озер на почвенный покров территории Камышловского лога Омской области//Молодой ученый. 2014. № 7 (66). С. 258-262.

- Королев А.Н., Тымань М.А. Влияние солевого состава озер Камышловского лога на химический состав прилегающих почв Марьяновского района Омской области//Всемирный день охраны окружающей среды (Экологические чтения -2017): матер. Междунар. науч.-практ. конф. Омск: ЛИТЕРА, 2017. С. 161-165.

- Литвиненко Л.И. Планктон гипергалинных озер Западной Сибири//Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2008. № 12. С. 95-101.

- Баженова О.П., Герман Л.В., Кренц О.О. Экологическое состояние и рекреационная ценность разнотипных озер Омской области//Омский научный вестник. 2012. № 1 (108). С. 213-216.

- Bazhenova O.P., Konovalova O.A. Phytoplankton of Lake//Contemporary Problems of Ecology. 2012. V. 5, № 3. P. 275-280.

- Коновалова О.А. Фитопланктон как индикатор состояния водных экосистем городских ландшафтов (на примере г. Омска): автореф. дис. … канд. биол. наук. Омск, 2011. 19 с.

- Федоров В.Д. О методах изучения фитопланктона и его активности. М.: Изд-во МГУ, 1979. 68 с.

- Лакин Г.Ф. Биометрия. М.: Высшая школа, 1990. 352 с.

- Guiry M.D., Guiry G.M. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. URL: http://www.algae-base.org (Accessed 10.01.2018).

- Баринова С.С., Медведева Л.А., Анисимова О.В. Биоразнообразие водорослей-индикаторов окружающей среды. Тель Авив: PiliesStudio, 2006. 498 с.

- Алекин О.А. Гидрохимия. Л.: Гидрометеоиздат, 1970. 442 с.

- Голубых О.С., Новоселова З.И., Студеникина Т.Л. Планктон соленых озер степной зоны Алтайского края//Экология и рациональное природопользование на рубеже веков. Итоги и перспективы. Томск: Изд-во ТГУ, 2000. С. 96-97.

- Филиппова А.В. Некоторые результаты изучения фитопланктона водоемов Алтайского//Биологические ресурсы Алтайского края и пути их рационального использования. Барнаул, 1979. С. 105-107.

- Митрофанова Е.Ю. Фитопланктон озёр разной минерализации (на примере системы реки Касмалы, Алтайский край)//Вестн. Алт. гос. аграр. ун-та. 2010. № 6. С. 67-72.

- Топачевский А.В. «Цветение» воды как результат нарушения процессов регуляции в гидробиоценозах//Биологическое самоочищение и формирование качества воды. М.: Наука, 1975. С. 40-49.

- Комплексная экологическая классификация качества поверхностных вод суши/Оксиюк О.П. .//Гидробиол. журн. 1993. Т. 29, № 4. С. 62-76.

- Царенко П.М. Краткий определитель хлорококковых водорослей Украинской ССР. Киев: Наукова думка, 1990. 208 с.

- Ramírez-Restrepo J.J., Meneses V., Vergarа А. Autecological study of Schroederia setigera in the tropical reservoir Riogrande II, Antioquia, Colombia//Caldasia. 2015. V. 37 (2). P. 359-379.

- Бондаренко Н.А. Фитопланктон горных озер Восточной Сибири//Известия Самарского НЦ РАН. 2006. Т. 8, № 1. С. 176-189.

- Ташлыкова Н.А. Таксономический состав и эколого-географическая характеристика летнего фитопланктона Торейских озёр//Ученые записки ЗабГУ. 2017. Т. 12, № 1. С. 52-59.

- Макеева Е.Г., Науменко Ю.В. Таксономическая структура и экологическая характеристика альгофлоры озера Беле (Республика Хакасия)//Растительный мир Азиатской России. 2015. № 2 (18). С. 8-19.

- Буркова Т.Н. Таксономическая характеристика фитопланктона высокоминерализованной реки Большая Сморогда (Приэльтонье)//Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2016. Т. 25, № 1. С. 131-138.

- Буркова Т.Н. Таксономический состав альгофлоры планктона высокоминерализованной реки Хара//Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2012. Т. 21, № 3. С. 25-35.

- Баженова О.П. Фитопланктон Верхнего и Среднего Иртыша в условиях зарегулированного стока. Омск: Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2005. 248 с.

- Saros J.E., Fritz S.C. Nutrients as a link between ionic concentration/composition аnd diatom distributions in saline lakes//Publ. J. Paleolimnology. 2000. V. 23. P. 449-453.