О механизме переосмысления религиозных концептов в философском терминообразовании Н. Ф. Федорова

Автор: Козловская Наталия Витальевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 7 т.42, 2020 года.

Бесплатный доступ

С позиций современного когнитивного терминоведения проанализировано явление переосмысления термина «Пятидесятница» в философии Н. Ф. Федорова. Исследование проведено в рамках проекта словарного описания авторской философской терминосистемы. Показано, что теологический термин является мотиватором семантического терминообразования. Актуальность обусловлена необходимостью описания механизма философского переосмысления терминов, участвующих в вербализации религиозных концептов, поскольку этот способ является одним из основных в творчестве русского философа-космиста Н. Ф. Федорова. Новизна заключается в том, что методы когнитивного анализа впервые применены к явлению философской транстерминологизации в творчестве Федорова. В статье показано, как вербализуется информация, подвергшаяся специальной когнитивной обработке: элементы исходного фрейма заменяются новыми. Голубь («символ любви и согласия») меняется на образ «дочери человеческой», воплощающей «замену рождения воскрешением»; «огненные языки» - на «регулятор или громопровод». Взаимодействие разных фреймовых структур порождает когнитивную метафору «пятидесятница - соединение». Новое понятие (пятидесятница как объединение людей в деле воскрешения) трансформирует семантический континуум христианской концептосферы: формируется новое знание о Боге и человеке и новый ритуал. Символ метафоры включает множество сем, основанных на ассоциативных признаках, что позволяет автору включить в понятие «пятидесятница» разнородные и многоаспектные смысловые составляющие: регуляция, обличение розни, совершеннолетие, «новые Вавилоны» (новые цивилизации), замена рождения воскрешением и др. Созданный на основе метафорического переосмысления авторский термин «пятидесятница» включается автором в следующий этап философского терминообразования, ведущим механизмом которого является синтаксический способ. Особенность «Философии общего дела» Н. Ф. Федорова состоит в одновременной лексической экспликации трех концептов: универсального христианского концепта Пятидесятница, исторический слой которого отражается в Новом Завете, национально-культурного, православного (Святая Троица) и авторского: пятидесятница как объединение людей в общем деле воскрешения, в крестовом братстве и в языке. Помимо традиционных методов контекстуального и концептуального анализа в статье использованы методы корпусной лингвистики. Для составления конкорданса были использованы подкорпус собрания сочинений Н. Ф. Федорова и программные средства системы Sketch Engine. При помощи корпусного инструмента «Тезаурус» продемонстрировано одновременное функционирование в тексте двух смысловых комплексов: Пятидесятница как христианский православный праздник и пятидесятница как всеобщее Воскрешение.

Философская терминосистема, семантический способ терминообразования, синтаксический способ терминообразования, транстерминологизация, когнитивное терминоведение, динамический фрейм, мыслительная картинка, авторский философский термин

Короткий адрес: https://sciup.org/147227298

IDR: 147227298 | УДК: 81'373 | DOI: 10.15393/uchz.art.2020.534

Текст научной статьи О механизме переосмысления религиозных концептов в философском терминообразовании Н. Ф. Федорова

В статье анализируется явление философского переосмысления теологического понятия «пятидесятница» в творчестве Н. Ф. Федорова. Созданная в конце XIX – начале XX века

«Философия общего дела» представляет собой оригинальное учение, которое включает ряд мировоззренческих вопросов, синтезирующих религиозный, антропологический и космический подходы.

Главной у Федорова является идея преодоления смерти, которую философ считал результатом или выражением «несовершеннолетия, несамостоятельной, несамобытной жизни, неспособности к взаимному восстановлению или поддержанию жизни» (Федоров, Т. I: 110)1. Общим всемирным делом Федоров считал воскрешение всех когда-либо умерших и обретение бессмертия. В комплекс идей, связанных с проблемой воскрешения, входят «санитарный» и «продовольственный» вопросы: преодоление болезней, эпидемий, голода. Радикальным решением санитарного вопроса Федоров считал соединение разложенных когда-то молекул: «всякое другое решение этого вопроса не представляет полной гарантии безвредности частиц (молекул), подвергавшихся процессу смерти в целом ряде существ» (Федоров, Т. I: 275). Для того чтобы решить вопрос продовольственный, человечество должно вернуться из городов к земледелию и сельской жизни.

Поскольку воскрешенные поколения неизбежно столкнутся с нехваткой продовольствия и пространства, Федоров прогнозировал неизбежность выхода человечества в космос:

«…вопрос об эпидемиях, как и о голоде, выводит нас за пределы земного шара; труд человеческий не должен ограничиваться пределами земли, тем более что таких пределов, границ, и не существует» (Федоров, Т. I: 274).

В «общем деле» должны быть осуществлены внутренняя и внешняя регуляция природы. Внутренняя (психофизиологическая) – это просветление сознания человека, внешняя – управление силами природы на земле и в космосе. Результатом последовательного осуществления метеорической и космической регуляции станет, по Федорову, «обращение земли из стихийно самодвижущейся в земноход, движимый всем человеческим родом, как кормчим (самодержцем с корабельною прислугою земного корабля)» (Федоров, Т. II: 256).

Проект всеобщего воскрешения Н. Ф. Федорова обоснован с позиций религиозного мировоззрения: воплощение христианских идей понимается философом как внесение в сознание и природу разумных, созидательных, трудовых начал. Не случайно В. С. Соловьев назвал федоровский «проект» «первым движением вперед человеческого духа по пути Христову» и указал на его «религиозный, а не научный характер»2.

Соединение религиозного, космического и антропоцентрического начал обусловило особенности словоупотребления Федорова: для объяснения идей «трудового христианства» философ переосмысляет теологические термины, а также включает транстерминологизированные единицы в следующий этап синтаксического термино-образования. Феномен переосмысления – один из основных в терминотворчестве Федорова, который формулирует свои идеи, опираясь на ключевые понятия христианства и православия, ср.:

«Он не принимает дарового спасения. У него есть очень глубокие мысли о внехрамовой литургии, вне-храмовой Пасхе. <…> Федоров хочет сделать литургию и Пасху имманентной человеку, внутренним делом человеческой активности. <…> Федоров не хочет рая, созданного не самими людьми и потустороннего» [4: 451].

Подход к учению Федорова как к «активному христианству» отсылает нас, по мнению Д. В. Барановского,

«к контексту русской религиозно-философской мысли, в которой формы рациональности были связаны с религиозной картиной мира, а следовательно, и философско-антропологический посыл также имел религиозную основу» [3: 127].

Эта религиозная основа обусловила структуру философской терминосистемы Н. Ф. Федорова, в ядро которой входят привлеченные и транс-терминологизированные единицы религиозного дискурса. Проанализировать механизм конструирования новых понятий на основе существующего концепта позволяет совокупность методов анализа, используемых в современном когнитивном терминоведении.

Для когнитивного терминоведения характерен подход к термину не как к статичному, а как к динамическому многомерному явлению, участвующему в разноуровневых ментальных процессах получения, формирования и развития знания. В качестве важнейших идей когнитивного терминоведения Е. И. Голованова называет: 1) изменение взгляда на характер соотношения термина и понятия, углубление понимания данного соотношения путем введения в терминоведческий оборот понятий «концепт», «концептуальные структуры», «форматы знания»; 2) признание первостепенной значимости когнитивных функций термина, из числа которых наиболее важной является ориентирующая функция; 3) рассмотрение термина в качестве динамического образования, в связи с чем приписываемая ему дефиниция трактуется как имеющая относительный, а не абсолютный характер, см.: [5: 38–40].

Переход к когнитивным методам изучения сделал термин открытым для многих принципиально новых идей: так, Памела Фабер рассматривает специальные лексемы как «конвейеры концептуального значения и механизмы передачи знания» [14: 16]. Открытие методов когнитивного анализа дает возможность раскрыть механизмы сложных, противоречивых процессов познания, протекающих в философском тексте.

Русская религиозная философия является особым видом терминопорождающего дискурса, для которого характерны такие механизмы образования и функционирования специальной лексики, как привлечение («дискурсивная миграция») и переосмысление теотерминов, в основе которых лежат традиционные религиозные концепты.

В изучении философской концептуализации мира мы постоянно сталкиваемся с совокупностями концептов, образующих терминосисте-му, которая с точки зрения когнитивного подхода определяется как структура, отражающая специальную картину мира и выявляемая посредством категоризированной и концептуализированной информации на основе логико-понятийных, когнитивно-языковых, дискурсивных и собственно терминологических требований (см.: [9: 219– 220]). В рамках когнитивного терминоведения объектом анализа является внутренняя семиотическая природа термина, обусловленная связью со специальным знанием, специальной коммуникацией и связанной с ними деятельностью.

***

Термины как особый класс лексических образований, используемых в вербализации религиозно-философских концептов, нуждаются в толковании содержательной структуры.

Механизм философского переосмысления терминов, участвующих в вербализации религиозных концептов, является одним из основных в творчестве русского философа-космиста Н. Ф. Федорова. Это явление вызвано религиозным характером его мировоззрения, учение которого Н. А. Бердяев назвал «последней попыткой построения патриархально-родственной общественности» [4: 466].

Религиозный характер философского учения Н. Ф. Федорова обусловил наличие в его произведениях большого количества привлеченных единиц религиозного дискурса, обозначающих базовые концепты христианской культуры: названия религиозных праздников (Рождество, Великий Пяток, Живоначальная Троица, Еврейская Суббота); имена собственные библейского происхождения (Авраам, Бог, Бог-Отец, Лазарь, Капернаум, Нагорная проповедь, Заповедь «Шед-ше, научите», Первосвященническая молитва, Страшный Суд, Хам, Эдем); теологические термины (Агатодицея, Крест, Символ веры, Православие, Теодицея, Триединство).

Для религиозной философии вообще и для Федорова в частности характерно использо- вание такой разновидности семантического терминообразования, как терминологизация, внешним мотиватором которой служит теологический термин (или термин православия). Мотиваторами семантического терминообразо-вания являются: Антипасха (антипасха), Пасха (пасха), Пятидесятница, Рождество (рождество), литургия, Крещение (крещение), преображение и некоторые другие. Стоит отметить, что большинство теотерминов используются в двух функциях: со специализацией значения (переосмысление) и без нее (привлечение). Привлечение – это перенос термина из одной терминоси-стемы в другую без изменения объема понятия.

Анализ функционирования слова пятидесятница в текстах произведений Н. Ф. Федорова позволяет выявить процесс образования нового (религиозно-философского) понятия на базе закрепленных в исходном концепте элементов кода христианской культуры.

Для составления конкорданса к слову были использованы подкорпус текста «Философии общего дела» (тома 1–4), введенный в систему Sketch Engine3, и ее программные средства. Текстовый корпус как инструмент анализа понимается нами как «коллекция текстов естественного языка в электронной форме, часто составляемая в соответствии с определенными критериями проектирования и обычно содержащая многие миллионы слов» [15: 140]. Функция Concordance позволила выявить упорядоченный список всех употреблений слова пятидесятница , установить их точное количество – 24 (рис. 1).

Анализ всех контекстов употребления свидетельствует о двух типах употребления слова пятидесятница: в качестве привлеченного термина и в качестве переосмысленного теотермина. Привлеченный термин Пятидесятница отражает семантическое пространство христианской концеп-тосферы: это номинация одного из двунадесятых православных праздников, регулирующих календарное время (день Святой Троицы, или Троица), который празднуется на пятидесятый день после Пасхи. Теотермин напрямую соотносится с сюжетом «Деяний святых апостолов», входящих в Новый Завет. Сюжет, описанный в «Деяниях», входит в особый текст культуры. Второе значение термина образовано метонимически: пятьдесят дней от дня Пасхи до праздника Святой Троицы. Библейский сюжет воспроизводится Федоровым через его основные составляющие, представленные в виде динамического фрейма: сошествие Св. Духа («в виде голубя»), раздача огненных языков («для проповеди, т. е. для обличения розни и для духовного пробуждения»), разделение языков («раздельшийся древле глас (язык, люди), зле согласившийся») (Федоров, Т. III: 433). В философском тексте вербализуется информация, подвергшаяся специальной когнитивной обработке: элементы исходного фрейма заменяются новыми. Голубь («символ любви и согласия») меняется на образ «дочери человеческой», воплощающей «замену рождения воскрешением»; «огненные языки» – на «регулятор или громопровод». Взаимодействие разных фреймовых структур порождает когнитивную метафору, символом которой (в терминологии Г. Н. Скляревской – компонент семантики, связывающий метафорическое значение с исходным, см.: [10: 52]) является соединение.

Новое понятие (пятидесятница как объединение людей в деле воскрешения) трансформирует семантический континуум христианской кон-цептосферы: формируется новое знание о Боге и человеке и новый ритуал.

Одним из способов концептуализации действительности и репрезентации нового знания в философско-религиозном тексте является когнитивная метафора, которая, в отличие от образной, позволяет через сравнение с хорошо известным высветить существенные признаки специального понятия. Метафоричность и использование образных средств являются свойствами поэтики Федорова, проецирующимися на его философское терминотворче-ство: при помощи метафорического переноса создается новое понятие. Это роднит философ- ский текст с художественным, однако в последнем на первый план выходит эстетическая функция образной метафоры, а в религиознофилософском – познавательная функция когнитивной метафоры: он «пробивается к знанию» через терминологизированную метафору и образное изложение основных положений мировоззрения Федорова.

Символ метафоры включает множество сем, основанных на ассоциативных признаках, что позволяет автору включить в понятие «пятидесятница» разнородные и многоаспектные смысловые составляющие: регуляция, обличение розни, совершеннолетие, «новые Вавилоны» (новые цивилизации), замена рождения воскрешением и др. Так на базе теотермина образуется авторский философский термин: вербализующая философский концепт единица метаязыка, значение которой определяется только в составе философской терминосистемы конкретного автора, или авторской терминосистемы [6: 85]. С точки зрения когнитивного подхода философский термин представляет собой не только языковой знак концепта, но и динамический конструкт, способный изменять свой содержание в процессе когниции.

Когнитивная значимость термина определяется сложностью и многокачественностью стоящего за ним объекта; когнитивно значимые термины вступают в процессы терминологической деривации, отражающие непрестанное движение

<5 Concordance | Sketch Engine

<- -> C 8 app.sketchengine.eu/3corKordaiKe?corpname=user%2FNVK%2Ffedorov&tab=advanced&keyword=nHTHAecflTHnya&structs=s%2Cg&refs=doc& 9й Q ☆ co 9J •

□ Details Left context KWIC Right context

6 ■' ^ ^8 ^ ,».«»» ^

философской мысли. Созданный на основе метафорического переосмысления авторский термин пятидесятница включается автором в следующий этап философского терминообразования, ведущим механизмом которого является синтаксический способ.

Сочетание процессов лексико-семантического и синтаксического терминообразования привело к появлению двухкомпонентного авторского термина этнографическая пятидесятница , значение которого – духовное родство, крестовое братство. «При заключении крестового братства принадлежащие к различным племенам будут меняться своими образками и каждый крестовый брат будет, таким образом, носить образок с изображением не того племени, к которому принадлежит сам, а того, к которому принадлежит его крестовый брат» (Федоров, Т. III: 433).

Еще один двухкомпонентный термин образуется аналогичным способом: филологическая пятидесятница : объединение человечества в одном «всемирном, всенародном, всеязыческом, христианском» языке, который должен быть «результатом сравнительного языкознания»; единство в слове. «Пятидесятница, после которой началось собирание, т. е. первая часть литургии, есть праздник лингвистики; но то, что совершилось тогда чудом, теперь должно совершиться трудом» (Федоров, Т. III: 434).

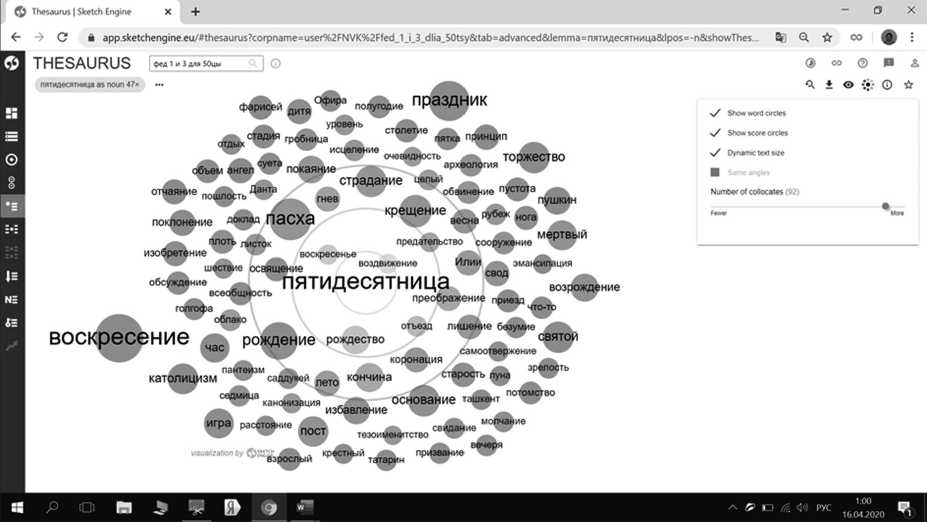

Анализ дефиниций дополним обращением к корпусному методу визуализации концептов системы Sketch Engine. Инструмент «Тезаурус» позволяет выявлять семантические связи между словами с количественным указанием силы этой связи. Извлечение облака тегов пятидесятница наглядно демонстрирует одновременное функционирование в тексте двух смысловых комплексов: Пятидесятница как христианский православный праздник (торжество, вечеря, седмица, весна, воскресенье, Пасха) и как всеобщее Воскрешение (новое рождение, воскресение) (рис. 2).

Особую роль в развертывании концептуальной структуры новой терминологической парадигмы играет статья «Роспись наружных стен храма во имя двух ревностных чтителей живоначальной троицы – греческого и русского, – при котором находится музей или библиотека». В этом тексте представлен редкий для философского текста способ репрезентации концепта, названный А. П. Бабушкиным «мыслительными картинками». Мыслительные картинки – это репрезентации, которые отражают в сознании носителей языка основные предметные характеристики объекта (цвет, объем, конфигурацию и т. д.) (см.: [1: 19]). В таких структурах важнейшими параметрами являются цвет, объем, конфигурация репрезентируемого предмета, которые «считываются» со зрительного восприятия. Интересно, что мыслительные картинки – это не «моментальные снимки», отражающиеся в сознании одного человека, но целые «галереи образов» (см.: [2]).

Рис. 2. Лексико-семантические связи слова пятидесятница в корпусной поисковой системе Sketch Engine (подкорпус «Федоров») Figure 2. Lexical-semantic relations of the Russian word Pentecost in the Sketch Engine сorpus ( “Fedorov” subcorpus)

Тип репрезентации знания обусловлен особой темой статьи: это развернутое описание внешней росписи храма с указанием местоположения и детализацией объектов, они не реальны, то есть являются подлинными «мыслительными картинками»:

«На самой же картине исполнения Первосвященнической молитвы, на наружной стороне храма, каждый отрок и отроковица одного племени будут представлены носящими на себе образки с изображением типов всех других племен в знамение примирения и любви к ним. <..> Это и есть этнографическая пятидесятница . По другую сторону дверей будет изображена лингвистическая пятидесятница : взрослые представители различных языков (народов) будут изображены каждый со свитком письма. <…> Словом, изображение должно согласоваться с наиболее принятою классификациею языков» (Федоров, Т. III: 437).

По характеру сем, эксплицируемых в описании наружной росписи, на которую Федоров возлагал функцию просвещения масс, можно судить о характере концепта, стоящего за конкретными языковыми единицами.

Семы наглядно-чувственного макрокомпонента значений регистрируют мыслительную картинку. Ядро лексической структуры описания составляет предметная лексика, распределенная по текстовым тематическим полям: элементы архитектуры ( фронтон, двери, арка, глава, наружная сторона, стены, архитектурный декор); город ( фабрика, магазин, вывески изделий, шахта, фабричная труба, университеты, музеи, потухшая труба, закрытые магазины ); письменность (книга, свиток, азбука ). В описании наружной росписи прилагательные с семантикой цвета, конкретизирующие значения существительных, употребляются преимущественно в прямом значении: красные ноги (апостолов), голубое небо, книга в золотом окладе.

Лексема книга играет ключевую роль в репрезентации авторского концепта «филологическая пятидесятница»: на это указывают многочисленные образные контексты, например:

«Книга в лучезарном сиянии на троне есть апофеоза просвещения. Голубь с масличною ветвью указывает на примиряющее сословия и народы просвещение в противоположность нынешнему образованию, вносящему вражду. Едина книга вместо многих, составляющих библиотеку, указывает на единомыслие и вместе и единодушие» (Федоров, Т. III: 728).

Концепт «новой пятидесятницы» включает в себя элементы «старого знания», представленные элементами христианского «текста культуры», который В. Н. Телия определила как «знаковое пространство, во временных рамках которого имеет (или имела) место культурно маркированная деятельность» [13: 15]. В федоровском описании это канонические изображения богословов: Иоанна, Григория, Феофила, Митрофана,

Иоанна Дамаскина («Это отцы нераздельной еще церкви»). Эти образы также являются «мотиваторами» переосмысления исходного концепта: от старой нераздельной церкви – к новому нераздельному человечеству, к пятидесятнице в федоровской картине мира.

Когнитивный анализ текстовой репрезентации концепта подтверждает мысль В. М. Лейчика о том, что

«термины рождаются и “кристаллизуются”, становятся относительно устойчивыми квантами когниции и информации о специальных концептах в процессе создания терминопорождающего текста» [8: 128].

На базе традиционного концепта христианской концептосферы возникает новый многомерный философский концепт пятидесятница , репрезентируемый при помощи когнитивной метафоры, фрейма и мыслительных картинок и обозначаемый тремя авторскими философскими терминами.

На связь концепта с библейской и мировой историей указывают элементы христианского культурного кода (сюжет о схождении Святого духа, Вавилон, ветхозаветный праздник Кущей). Одной из первых предложила связывать концепт с культурой А. Вежбицка, подчеркнув, что концепт отражает именно культурно обусловленные представления человека о мире. Идея А. Вежбиц-кой была одобрена многими лингвистами, среди которых В. Н. Телия, предложившая дать концепту «культурно-национальную “прописку”» [12: 96].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Формирование нового знания на базе религиозного концепта неразрывно связано с процессом терминотворчества. Мыслитель, вводящий в философию некоторую языковую единицу, одновременно предлагает свое, авторское, толкование нового концепта. Традиционно наличие у философского термина разных дефиниций считают проявлением терминологической многозначности, которая преодолевается в пределах конкретной терминосистемы (см.: [7]). Ю. В. Сло-женикина считает, что в подобных случаях следует говорить о факте семантической, а именно дефинитивной вариантности:

«Связывать разные авторские дефиниции с выражением одного общего специального понятия позволяет их сигнификативное единство, общность терминируемого концепта» [11: 66].

Представляется, что в анализируемом случае сигнификативного единства понятий не наблюдается: термины принадлежат разным метаязыкам, и новый термин существует и может быть понят только в пределах авторской терминосистемы. Этот факт подтверждается и наблюдаемыми различиями в системных связях теологического термина Пятидесятница и производного от него авторского философского термина. Особенность «Философии общего дела» состоит в одновременной лексической экспликации трех концептов: универсального христианского концепта пяти- десятница, исторический слой которого отражается в Новом Завете, национально-культурного, православного (Святая Троица) и авторского: пятидесятница как объединение людей в общем деле воскрешения, в крестовом братстве и языке.

* Статья подготовлена при поддержке РФФИ (проект 17-29-09049 офи_м «Словарь авторских философских терминов Н. Ф. Федорова»).

Список литературы О механизме переосмысления религиозных концептов в философском терминообразовании Н. Ф. Федорова

- Бабушкин А. П. Типы концептов в лексико-фразеологической системе языка. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1996. 104 c.

- Бабушкин А . П., Стернин И. А. Когнитивная лингвистика и семасиология: Монография. Воронеж: ООО «Ритм», 2018. 229 с.

- Барановский Д. В . Философия общего дела: активное христианство или русский космизм: к истории понятий в отечественной научной традиции ХХ в. // Научное наследие и развитие идей К. Э. Циолковского: Материалы 54-х Научных чтений памяти К. Э. Циолковского. Калуга, 17-19 сентября 2019 г. Калуга: Политоп, 2019. С. 127-130.

- Бердяев Н . А. Религия воскрешения // Н. Ф. Федоров. Pro et Contra: К 175-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти Н. Ф. Федорова. СПб.: РХГИ, 2004. С. 451-468.

- Голованова Е. И. Введение в когнитивное терминоведение. М.: Флинта: Наука, 2011. 224 с.

- Козловская Н . В. Авторский философский термин как объект лингвистического описания // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Сер.: Гуманитарные и социальные науки. 2018. № 2. С. 84-91.

- Козловская Н . В . Русская философская терминология конца XIX - начала ХХ в.: Монография. СПб.: САГА, 2017. 188 с.

- Лейчик В . М. Когнитивное терминоведение - пятый этап развития терминоведения как ведущей научной дисциплины рубежа ХХ-ХХ! веков // Когнитивная лингвистика: Новые проблемы познания: Сб. науч. трудов / Под ред. Л. А. Манерко. М.; Рязань, 2007. С. 121-133.

- Манерко Л. А. Понятие «терминосистема» в современном терминоведении // Современные тенденции в лексикологии, терминологии и теории LSP (сборник научных трудов). М.: Изд-во МГОУ, 2009. С. 207-220.

- Скляревская Г. Н. Метафора в системе языка. СПб.: Филологический факультет, 2004. 166 с.

- Сложеникина Ю. В. Классификации терминологических вариантов // Язык. Словесность. Культура. 2015. № 4-5. С. 51-71.

- Телия В . Н . Русская фразеология: Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. 288 с.

- Телия В. Н. Первоочередные задачи и методологические проблемы исследования фразеологического состава языка в контексте культуры // Фразеология в контексте культуры / Под ред. В. Н. Телия. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 13-24.

- Pamela Faber (Ed.). A cognitive linguistics view of terminology and specialized language. Series: Applications of cognitive linguistics. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton (Publisher), 2012. 307 p.

- Teubert W., Cermakova A. Corpus linguistics: A short introduction. London: Athenaeum Press, 2008. 154 p.