О метаязыке описания визуализаций текста

Автор: Баранов Анатолий Николаевич, Паршин Павел Борисович

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Главная тема номера «Прикладная и экспериментальная лингвистика: векторы развития»

Статья в выпуске: 3 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются основные категории метаграфемики - научной дисциплины, в рамках которой исследуются способы визуализации текста средствами алфавитного письма, а также изучаются возможности семантической интерпретации изобразительной составляющей текста - рисунков, графиков, схем и пр. (Сходные, но не идентичные средства могут использоваться в других системах письма; они, однако, требуют специального анализа и здесь не обсуждаются). В рамках метаграфемики предлагается различать, как минимум, субстанциональную метаграфемику, определяемую материальными средствами и инструментами передачи графем; хромографемику (цветовое варьирование графем); супраграфемику (варьирование гарнитур и графических выделений конфигураций графем в рамках одной гарнитуры); топографемику (пространственное расположение конфигураций графем на плоскости или в пространстве); синграфемику (варьирование пунктуационного оформления); кинемографемику (анимация последовательностей графем); иконическую графемику (креолизация текста, выстраивание конфигураций графем в изображение или его части). Между метаграфемикой и креолизацией текста (введением в текст изображения или его элементов) нет принципиальных различий. Это позволяет использовать единый категориальный аппарат лингвистической и когнитивной семантики для описания обсуждаемых феноменов. В то же время мультимодальная коммуникация предусматривает интерпретацию с помощью различных метаязыков, не сводимых к единому категориальному аппарату. Рассматриваются особенности семантики феноменов метаграфемики, разбираются примеры из области иконической супраграфемики, иконической топографемики с элементами креолизации и лингвистической экспертизы.

Визуальная семиотика, метаграфемика, метаязык, визуализация текста, семантика изображения, лингвистическая экспертиза

Короткий адрес: https://sciup.org/149129913

IDR: 149129913 | УДК: 81'22 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2018.3.1

Текст научной статьи О метаязыке описания визуализаций текста

DOI:

Цитирование. Баранов А. Н., Паршин П. Б. О метаязыке описания визуализаций текста // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 2018. – Т. 17, № 3. – С. 6–15. – DOI:

Постановка проблемы

Текст, будучи сложным языковым знаком, имеет означаемое (план содержания) и означающее (план выражения). Постулат структурализма гласит, что смысл, содержание и семантика речевых высказываний сосредоточены в первом, а «технические» аспекты передачи речевого сообщения охватываются вторым. В постструктурализме этот тезис был пересмотрен, поскольку стало ясно, что означающее влияет на означаемое – и в ряде случаев весьма существенно. Оказалось, например, что звуковая реализация речевых форм чувствительна к интонационной составляющей, а письменная – к тому, каким образом изобразительно передаются графемы и сопровождается ли собственно вербальный текст изображением, а также к ситуации, когда последний сам по себе формирует изображение 1.

Влияние «технической» стороны передачи речи на ее семантику особенно ярко про- явилось в креолизованных текстах, то есть в таких, которые включают как составную часть те или иные невербальные компоненты – рисунки, изображения, графические элементы и пр. Тексты такого типа называются также мультимодальными, поликодовыми и комбинированными [Анисимова, 2003; Сорокин, Тарасов, 1990; Kress, van Leeuwen, 2001; 2006]; иногда между этими понятиями проводятся различия.

На связь языка с другими семиотическими системами внимание обращалось и ранее (см. классическую работу [Якобсон, 1985]), однако в последнее время исследование креолизованных, мультимодальных, поли-кодовых и т. п. текстов приобрело особую популярность, что объясняется несколькими причинами. Одна из них заключается в осознании того факта, что естественно-языковая коммуникация в обществе, взятая как целостный феномен, является мультимодальной и поли-кодовой всегда. Для того, чтобы указать пример чисто языковой коммуникации, пришлось бы, скорее всего, пересмотреть представление о границах между естественным языком и другими семиотическими системами (это возможно: так, интонация когда-то относилась к паралингвистике, но по мере того, как развиваются средства ее описания, она все чаще рассматривается как языковой феномен).

Другая причина заключается в том, что креолизованные тексты оказываются важным объектом исследования в прикладных областях, имеющих междисциплинарный характер. Например, экспертиза товарных знаков – прежде всего комбинированных – в ряде случаев предполагает их сравнение с другими. Поскольку комбинированный товарный знак представляет собой соединение изображения с вербальным компонентом, то по существу это креолизованный текст, но ограниченный по объему. Анализ изображения более необходим при исследовании чисто изобразительного товарного знака, не включающего собственно вербальную составляющую. Креолизованные тексты и видеоматериалы, выступающие в качестве их разновидности, оказываются в центре внимания и в экспертизах других типов (выявление символики, сходной до степени смешения с нацистской, признаков экстремизма, порнографии и т. д.).

При очевидном научном интересе к способам визуализации текста (в частности к креолизованным текстам) и наличии социального заказа метаязыки описания сферы визуализации письменного языка отсутствуют, что существенно затрудняет любые исследования в данной области.

Метаграфемика и ее категориальный аппарат

Языковые знаки и их конфигурации, как и лежащее в их основе понятие языковой системы, представляют собой абстракции. В устной коммуникации языковые конструкции реализуются в звуковой оболочке, компонентами которой являются не только интонация, но и множество различных просодических ресурсов (ср. [Кодзасов, 2009]). Голос отдельного говорящего константен, хотя и допускает определенное варьирование, которое до сих пор слабо изучено. В художественной лите- ратуре особенности произнесения текста – ритм, элементы просодии и т. д. – часто передаются в самой форме литературного произведения (например, в формальных характеристиках стиха). Иногда просодия отражается и графически (расположением строф, выделениями фрагментов текста). В сфере вокального искусства, театра и рекламы характеристики голоса оказываются уже вариативным ресурсом: голосовой кастинг, например, в звучащей рекламе, во многом определяет успешность сообщения (см., например, [Паршин, 2010]).

В письменной, и прежде всего в печатной коммуникациях, а также при восприятии изображений статического или динамического характера используется визуальный сенсорный канал. Опуская детали, можно сказать, что, выступая в визуальной форме, любая языковая конфигурация не только отображается средствами той или иной письменности, единицами которой выступают абстрактные графемы [Зализняк, 1979], но и дополнительно передается средствами еще одной семиотической системы (или набора таковых систем – этот вопрос требует отдельного обсуждения), которую удобно обозначать термином мета-графемика , предложенным в свое время (немного в иной форме – «метаграфия» и наряду с некоторыми другими) И.Е. Гельбом [Гельб, 1982, с. 321], ссылавшимся также на Э. Хэм-па и Дж. Трейджера. Термин «метаграфеми-ка » был использован в давней публикации авторов [Баранов, Паршин, 1989].

Итак, любое конкретное визуальное естественно-языковое сообщение не просто фиксируется на письме некоторой конфигурацией графем. Эта конфигурация реализуется на отдельном носителе с использованием того или иного маркирующего инструмента. Совокупность вариантов такой реализации задает субстанциональую метаграфемику текста. Конфигурация графем обладает некоторым цветом – хромографемикой. Далее, она отображается с помощью различных шрифтов или гарнитур. Последние имеют широчайший репертуар формальных средств презентации, хотя из их множества на практике используется лишь малая часть. Выбор типа гарнитуры (например, с засечками и без них), варианты начертания, насыщенности, размер кег- ля, сочетания прописных и строчных букв 2 и т. д. – все это в совокупности уместно назвать супраграфемикой, то есть шрифтовым выделением той или иной конфигурации графем. Наконец последняя определенным образом расположена на плоскости, а иногда и в пространстве. Пространственное измерение графемной конфигурации формирует топографемика.

Визуальная презентация естественноязыкового сообщения может быть формально размечена с помощью различных пунктуационных знаков, варьирование которых тоже значительно ( синграфемика ). В современных технологиях письменный текст может анимироваться, то есть возникать в динамике – появляться постепенно или сразу, двигаться, мерцать и т. п. ( кинемографемика ). Графемы могут выстраиваться в изображение – стилизованный рисунок, а текст – иллюстрироваться изображением ( иконичес-кая супраграфемика ).

Таким образом, метаграфематические средства, с одной стороны, переводят абстрактную графемную конфигурацию в конкретный материальный вид – письменную оболочку речевой формы. Это можно назвать вариативной формальной интерпретацией. С другой стороны, сами метаграфематичес-кие средства как инструменты формального варьирования текста (и результат такого варьирования) получают некоторую семантическую интерпретацию, которая может быть очень разнообразной. Метаграфематические средства формируют дополнительный канал (и даже каналы) передачи смысла, его усложнения, обогащения и дифференциации, однако их экспликация существенно осложнена по сравнению с восприятием смысла, выраженного «традиционными» его носителями – лексическими и синтаксическими единицами. Причина заключается в том, что средства визуализации текста менее конвенциональны, а во многих случаях еще и недискретны (ср. насыщенность цветовых выделений или «полужира»). Действительно, если постановка прописных букв в целом ряде случаев регулируется некоторыми правилами, то выбор той или иной шрифтовой гарнитуры, использование малых прописных букв, насыщенность литер, цвет, курсив, разрядка, подчеркивание и пр. не регламентируются или почти не регламентируются орфоэпическими, пунктуационными, орфографическими и другими правилами.

Конкретные инструменты обсуждаемых формальных метаграфематических преобразований (особенно супра- и топографемики), а также их взаимодействие чрезвычайно разнообразны. Крайне слабое нормирование системы метаграфематических средств усугубляется еще и тем, что ее использование весьма различно в разных письменных традициях: достаточно, с одной стороны, сравнить курсив (супраграфематическое средство), а с другой – всякого рода кавычки (синграфема-тическое средство) в русской и англоязычной традициях. Более того, правила использования метаграфематических средств могут существенно варьироваться даже в конкретных дискурсах внутри одной письменной традиции. В этом случае выявление авторской семантики соответствующего графического выделения требует серьезного анализа (см. исследование семантики курсива в прозе В. Маканина в [Баранов, 2008]).

Следует отметить, что первые четыре вида формальной интерпретации текста – субстанциональная метаграфемика, хромогра-фемика, супраграфемика и топографемика – реализуются всегда . Их восприятие и интерпретация зависят от степени маркированности используемых форм: немаркированная гарнитура (типа Times New Roman для современного русского текста) и стандартная верстка субъективно воспринимаются как отсутствие интерпретации (фон), тогда как маркированные решения (например, готический шрифт или елизаветинская гарнитура) заставляют читателя искать дополнительные смыслы текста («фигура» на общем фоне). Что же касается синграфемики (учитывая, что она может использоваться для выражения грамматических значений), кинемографемики и креолизации, то они факультативны и, видимо, должны рассматриваться как отдельные семиотические системы.

Все описанные выше ресурсы и способы их использования могут концептуализироваться (в дополнение к категориям поликодо-вости и мультимодальности) и посредством других терминологических решений, прежде всего, в терминах типографики – технической практики со своей теорией, в которой, важную роль, в частности, играют категории верстки и макетирования. Литература по этому направлению чрезвычайно обширна, но изложение в ней обычно ведется либо в технических, либо в эстетических терминах, нас же интересует семиотическая модель, наброски которой представлены в [van Leeuwen, 2006]. А.А. Реформатский для формализации описания содержательной стороны макроструктуры текста разработал в начале 1930-х гг. «теорию защит» (термин был позаимствован из шахматной терминологии) [Реформатский, 1933], однако эта интересная понятийно-терминологическая система не получила распространения в науке.

Метаграфемика в примерах

Семиотику метаграфемики можно описывать в стандартной терминологии классификации знаков по связи означающего и означаемого, то есть с опорой на различия произвольных (символических) и непроизвольных (иконических и индексных) знаков. Такое описание было предложено нами ранее на материале художественной литературы (см.: [Баранов, Паршин, 1989]). В настоящее время в нашем распоряжении имеется обширный материал, почерпнутый главным образом из сферы рекламной коммуникации и оформления книг, описание и исследование которого невозможно без использования введенного терминологического аппарата. Позволим себе привести несколько примеров, далеко не исчерпывающих пространства возможных иллюстраций.

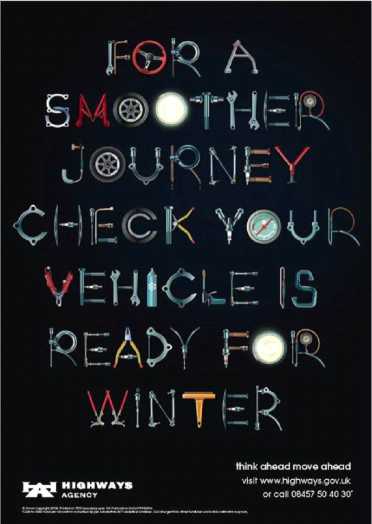

В воспроизводимой на рисунке 1 рекламе содержится призыв проверить готовность автомобиля к зимнему сезону, причем графемы сформированы стилизованными изображениями соответствующих инструментов: клещей, гаечных ключей, манометров и пр. Ико-ническая супраграфемика в данном случае имитирует субстанциональную.

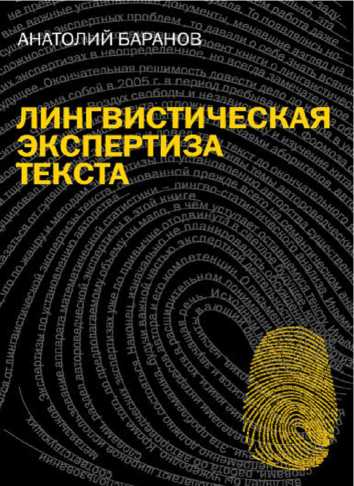

На рисунке 2 представлена обложка книги по лингвистической экспертизе, в которой изобразительными средствами, с одной стороны, передается смысл «текст как объект исследования» (укрупненные папиллярные узоры отпечатков пальцев, выполненные в виде последовательностей графем), а с другой – идея судебной экспертизы, выражаемая ико-ническим знаком (отпечаток пальца – общеизвестный объект судебной экспертизы). Уменьшенный отпечаток одновременно является и рисунком, и текстом.

Рис. 1. Иконическая супраграфемика

Рис. 2. Иконическая топографемика с элементами креолизации

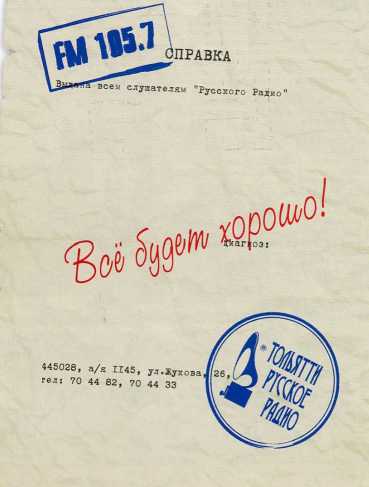

На рисунке 3 представлен еще один характерный пример иконической топографеми-ки – использование диагональной строки, перечеркивающей плоскость носителя текста слева направо и снизу вверх, как иконическо-го знака, повторяющего резолюцию на документе (отсюда «иконичность»).

Использование «диагонали резолюции» позволяет привнести в речевое сообщение идею волевого императива, которая в приведенном примере усиливается кур- сивом – иконическим знаком рукописного текста.

Далее приведем пример использования терминологического аппарата метаграфеми-ки при проведении лингвистической экспертизы комбинированных товарных знаков. По заявлению бдительного гражданина, увидевшего пропаганду нацистской символики в логотипе открытого страхового акционерного общества (ОСАО) «РЕСО-Гарантия», было проведено исследование соответствующего ком-

Рис. 3. Иконическая топографемика – «диагональ резолюции»

бинированного изображения на предмет сходства до степени смешения с нацистской свастикой (рис. 4).

По структуре данный логотип относится к комбинированным (креолизованным) изображениям, включающим вербальную (словесную) часть и собственно изображение. В заявлении имеется в виду собственно изобразительная часть логотипа. Для ее сравнения с нацистской свастикой необходимо было провести сопоставительное исследование обоих изображений, то есть изобразительной части логотипа и классического варианта нацистской свастики с соответствующим цветовым решением (топографемика, иконическая супраграфемика и хромографемика сравниваемых объектов), выделив наиболее существенные факторы различия и сходства. Проведение такого анализа предполагает наличие в метаязыке следующих подмножеств инвентаря единиц:

– стандартизованного описания геометрических фигур и их комбинаций;

– стандартизованного описания шрифтовых выделений;

– стандартизованного описание локусов расположения текста на плоскости носителя текста;

– стандартизованного описания часто встречающихся объектов – визуальных фреймов, опирающегося на толкования соответствующих слов;

– стандартизованного описания ракурсов изображения (передний и задний план, фокусирование, проекции – фронтальная, боковые, задняя, верхняя, нижняя);

– стандартизованного описания масштабирования объектов.

К настоящему времени унифицированных элементов словаря метаязыка метаграфеми-ки нет, однако такое описание (и соответственно анализ) можно сделать, ориентируясь на уже имеющиеся возможности, дополняя лакуны на основе здравого смысла.

Для сравнения изобразительной части логотипа и нацистской свастики исследуем структуру обоих изображений, обращая внимание на характеристики, способствующие различению и сходству.

Изобразительный элемент логотипа ОСАО «РЕСО-Гарантия» помещен в левой части, центральную и правую занимает словесный элемент РЕСО (набранный прописными буквами рубленой гарнитурой Helois с жирным выделением графем), под которым помещен словесный элемент ГАРАНТИЯ, набранный существенно меньшим кеглем. Цвет логотипа – зеленый (Pantone 355). Комбинация зеленого и белого цветов (в вариантах логотипа с насыщенным черным) является фирменным изобразительным стилем компании. Рассматриваемый логотип имеет вариант в черном цвете, а также варианты исполнения вывороткой на черном и зеленом фоне. Изобразительный элемент на нем может располагаться не только слева, но и сверху – над словесным элементом.

Изобразительный элемент данного логотипа представляет собой комбинацию из четырех отрезков прямой линии, перпендикулярных друг другу, то есть размещенных под углом 90° с ориентацией низ-верх, право-лево, причем каждый из отрезков симметрично смещен относительно центра в сторону. Тем самым центральная часть изобразительного элемента остается пустой. Каждый из отрезков связан с двумя другими дугами таким образом, что одна дуга начинается с внешнего конца отрезка и примыкает к середине следующего. Вторая аналогично примыкает к середине данного отрезка и начинается с внешнего конца предшествующего. Дуги неориентированы, толщина дуг и отрезков одинакова.

Если рассматривать как изображение фигуру-«выворотку», ограниченную зелеными отрезками, то следует констатировать, что отрезки фигуры (белые на зеленом фоне) так-

Рис. 4. Логотип ОСАО «РЕСО-Гарантия»

же размещены перпендикулярно друг к другу, но как и в случае зеленой фигуры (см. выше), смещены относительно центра, а загнутые отрезки скошены по дуге, визуально напоминая верхнюю часть секиры.

Нацистская свастика в стандартном случае представляет собой сочетание прямых и ломаных отрезков одинаковой толщины 3. Центральная ее часть образована крестом из прямых отрезков. Конец каждого из них продолжается направо под прямым углом к основному отрезку, составляя около половины его длины (так называемый «мотыгообразный» крест). Толщина основных отрезков и продолжений одинакова. Цвет свастики – черный, фон – белая окружность. На флаге Национал-социалистической немецкой рабочей партии белый круг со свастикой помещен в центр красного прямоугольника, ориентация – «ромбовидная» (квадрат «поставлен» на один из углов). Реже свастика ориентирована как квадрат, поставленный на одну из сторон (например, на пряжке ремня войск СС).

Сравнение изобразительного элемента логотипа ОСАО «РЕСО-Гарантия» и нацистской свастики указывает на существенные визуальные различия. Во-первых, центральная часть изобразительного элемента «РЕСО-Гарантия» пуста, а в свастике центр сформирован перекрестьем черных «мотыгообразных» отрезков. Во-вторых, отрезки свастики не смещены относительно друг друга, а отрезки логотипа ОСАО «РЕСО-Гарантия» симметрично смещены. В-третьих, в свастике отсутствуют дуги, а в логотипе ОСАО «РЕСО-Гарантия» они есть. В-четвертых, концы отрезков свастики не связаны внешними частями, а отрезки логотипа ОСАО «РЕСО-Гарантия» – связаны. В-пятых, их цветовые гаммы не совпадают, особенно в классическом варианте свастики при размещении на флаге, повязке и т. п.

Существенные различия обнаруживаются и между центральной фигурой-«выворот-кой», ограниченной зелеными отрезками, и классическим вариантом нацистской свастики. (Предоставляем читателю возможность самостоятельно выполнить это небольшое упражнение по топографемике).

Таким образом, проведенное исследование показывает, что изобразительный элемент логотипа ОСАО «РЕСО-Гарантия» существенно отличается от нацистской свастики по графическим и цветовым параметрам. Сходство до степени смешения в этом случае не усматривается.

В разобранном примере визуальная часть комбинированного логотипа, представляющая собой недискретный феномен, переведена в дискретную форму с помощью элементов метаязыка метаграфемики. Изображение описано на метаязыке как сочетание геометрических фигур, ориентированных друг относительно друга, связанных между собой определенным образом и переданных визуально в определенном цвете. Выявлены наиболее существенные дискретные составляющие, формирующие представление о логотипе. Аналогичная процедура проведена для нацистской свастики. Сравнение изображений на предмет сходства до степени смешения (юридический термин) в таком случае получает формальное и почти алгоритмическое решение: выделенные дискретные элементы, существенные для восприятия визуальной составляющей логотипа и нацистской свастики, последовательно сравниваются между собой, что позволяет выделить характеристики сходства и различия.

Заключение

Современная терминология метаграфе-мики пока не устоялась и требует упорядочения с учетом практики использования некоторых терминов. Поэтому следует разграничить понятия мультимодальной и поликодовой коммуникации, отнеся к первой коммуникацию, осуществляемую с использованием различных сенсорных каналов, а ко второй – использующую различные коды в рамках какого-то одного сенсорного канала. Устная коммуникация на естественном языке всегда мультимодальна, поскольку в ней, помимо языка, представлены разнообразные «языки тела» и проксемика (ср. [Крейдлин, 2002]). Является ли она одновременно поликодовой в указанном выше смысле, зависит от того, каким образом проведены границы между естественным языком и паралингвистикой. Что касается визуальной языковой коммуникации, то она, напротив, в обычном случае мульти- модальной не является, хотя почти всегда является поликодовой. Действительно, визуально воспринимаемый текст всегда метагра-фематически проинтерпретирован, и такая интерпретация образует семиотическую систему, отличную от естественного языка. Именно метаграфемика со всеми ее подразделами изучает устройство и функционирование этой системы. Кроме того, визуально воспринимаемый текст оказывается поликодо-вым, поскольку содержит иллюстративный материал. Следовательно, изучению подлежит, во-первых, этот материал в рамках визуальной семиотики [Kress, van Leeuwen, 2006]), во-вторых, взаимодействие текста и изображения. Категориальный аппарат лингвистической и когнитивной семантики для этого вполне пригоден. Грань между метаграфема-тическими эффектами и креолизацией текста по существу отсутствует, что позволяет использовать для их описания единый категориальный аппарат.

Список литературы О метаязыке описания визуализаций текста

- Анисимова Е. Е., 2003. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале креолизованных текстов). М.: Academia. 128 с.

- Баранов А. Н., 2008. «Просодия» письменного текста: заметки о семантике курсива в повести В. Маканина «Предтеча»//Фонетика и нефонетика. К 70-летию С.В. Кодзасова. М.: Изд-во МГУ. С. 798-811.

- Баранов А. Н., Паршин П. Б., 1989. Воздействующий потенциал варьирования в сфере метаграфемики//Проблемы эффективности речевой коммуникации: сб. науч.-аналит. обзоров. М.: ИНИОН. С. 41-115.

- Гельб И., 1982. Опыт изучения письма. М.: Радуга. 376 с.

- Зализняк А. А., 1979. О понятии графемы//Balcanica. Лингвистические исследования/отв. ред. Т. В. Цивьян. М.: Наука. С. 134-152.

- Кодзасов С. В., 2009. Исследования в области русской просодии. М.: Языки славянской культуры. 496 с.

- Крейдлин Г. Е., 2002. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык. М.: НЛО. 581 с.

- Паршин П. Б., 2010. Личностные характеристики как элементы семиотической системы и возможности ее описания (голоса и лица в рекламе)//Поэтика и фоностилистика: Бриковский сборник. Вып. 1. М.: МГУП. С. 323-330.

- Реформатский А. А., 1933. Техническая редакция книги/при участии М. М. Каушанского. М.: Гос. изд-во легкой промышленности. 414 с.

- Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф., 1990. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция//Оптимизация речевого воздействия/отв. ред. Р. Г. Котов. М.: Наука. С. 180-186.

- Якобсон Р. О., 1985. Язык в отношении к другим системам коммуникации//Избранные работы. М.: Прогресс. С. 319-330.