О металле культового памятника эпохи бронзы на Шайтанском озере (Средний Урал)

Автор: Кузьминых С.В., Луньков В.Ю., Орловская Л.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Каменный и бронзовый века

Статья в выпуске: 241, 2015 года.

Бесплатный доступ

Раскопки уникального святилища Шайтанское озеро II дали богатейшую коллекцию медных, бронзовых и каменных предметов, а также керамики коптяковского типа. Бронзы Шайтанки относятся к трем типолого-морфологическим сериям: сейминско-турбинской, самусьско-кижировской и так называемой евразийской Аналитическое исследование выявило два основных рецепта сплавов - оловянные бронзы и «чистую» медь. Рудные источники металла Шайтанки связаны, скорее всего, с производящими центрами Рудного Алтая, Казахстана и Южного Зауралья.

Шайтанское озеро ii, святилище, сейминско-турбинская и са-мусьско-кижировская металлообработка, рентгено-флуоресцентный анализ, медьи бронзы

Короткий адрес: https://sciup.org/14328271

IDR: 14328271

Текст научной статьи О металле культового памятника эпохи бронзы на Шайтанском озере (Средний Урал)

В 2006–2007 гг. Ю. Б. Сериков и в 2008–2011, 2013–2014 гг. О. Н. Корочкова и В. И. Стефанов провели раскопки памятника Шайтанское озеро II (далее – Шайтанка), расположенного на одноименном водоеме к востоку от пос. Нейво-Рудянка Кировоградского района Свердловской области. Раскопками выявлено уникальное культовое место (святилище) позднего бронзового века. Оно непосредственно связано с историей загадочного сейминско-тур-бинского (СТ) транскультурного феномена, его взаимодействием с аборигенными уральскими культурами и трансформацией СТ-металлообработки в т. н. самусьско-кижировскую, определившую пути развития постсейминской металлообработки в лесной зоне Урала и Западной Сибири в конце бронзового и в раннем железном веке.

Материалы раскопок оперативно опубликованы ( Сериков и др. , 2008; 2009; Корочкова, Стефанов , 2010; 2013; Сериков , 2013. С. 60–100; Korochkova et al. , 2009; 2010a; 2010b); проведен их предварительный анализ; в лабораториях

Оксфорда и Познани1 получены первые радиоуглеродные даты (в интервале 1940–1770 гг. до н. э. – калиброванные значения при 68,2 % уровне вероятности); обоснован культовый характер памятника ( Сериков , 2013. С. 198–203). Шайтан-ка уже включена в контекст широких историко-металлургических исследований ( Кузьминых , 2011. С. 253–255, 257–259; Черных , 2013. С. 271–273; Корочкова , 2014). Но это только первые шаги в изучении и осмыслении богатейших материалов святилища. С его территории происходит более 200 медных и бронзовых предметов, значительная серия каменных наконечников стрел, скребков и ножей, обломки более 70 сосудов коптяковского типа. Среди металлических изделий – орудия, оружие и их обломки (кельты, пластинчатые и двулезвийные ножи и кинжалы, ножи-скобели, наконечники копий и их модели, втульчатые чеканы, ажурные рукояти, долота, шилья, проколки), украшения (желобчатые браслеты и височные кольца), многочисленные отходы плавки, литья и ковки.

Бронзы Шайтанки относятся к трем типолого-морфологическим сериям: сейминско-турбинской (миниатюрные безушковые кельты и пластинчатые ножи), самусьско-кижировской (кельты с «ложными» ушками, ножи-кинжалы с орнаментированной рукоятью) и так называемой евразийской (группа кинжалов с налитыми рукоятями, ножи с перекрестьем и перехватом, кованые долотца, желобчатые браслеты и кольца и др.). Нет оснований рассматривать базовый позднебронзовый металлокомплекс святилища (наряду с керамикой и каменными изделиями) как разновременный и разнокультурный2. Напротив, появление Шайтанки дало ключ к пониманию исторических судеб СТ-феномена в обширном Уральском регионе и позволило выявить первоначальный очаг формирования металлообработки самусьско-кижировского типа.

В этой связи аналитическое изучение металла этого памятника представляет особый интерес. В лаборатории естественнонаучных методов ИА РАН проведен рентгено-флуоресцентный анализ 3 128 образцов, или большей части коллекции. Практически полностью исследованы орудия и оружие (за исключением мелкого лома ножей). Достаточно представительна выборка заготовок, а также отходов плавки и литья. Вне аналитического изучения осталась серия тонких пластинчатых украшений, которая, надеемся, будет исследована в будущем. Сами результаты анализов, за исключением материалов из раскопок 2013–2014 гг., опубликованы ( Луньков и др. , 2009; 2011; 2013). В настоящей статье характеризуются выделенные рецепты сплавов, проведено сравнение металлокомплекса Шайтанки с хронологически и территориально близкими памятниками и культурами Урала, Западной Сибири и Казахстана.

В исследованной коллекции намечается несколько металлургических (химико-металлургических) групп, или же рецептов сплавов (табл. 1). Основу ее составляют оловянные бронзы – 96 экз., или 75 % всей выборки. Концентрации олова в сплаве составляют от 0,8–1 до 11 %; большую часть предметов следует отнести к среднелегированным с содержанием олова от 3 до 8 %. При

Табл. 1. Металлургические группы (сплавы) в коллекциях Шайтанки и других памятников и культур

В коллекции из Шайтанки сравнительно невелика доля изделий из металлургически «чистой» меди – 26 экз., или чуть более 20 % всей выборки. Причем совершенно «чистых» образцов (с содержанием микропримесей от сотых долей процента и меньше) единицы. Остальные «загрязнены» примесями (в десятых долях процента) цинка и олова (иногда в сочетании этих элементов), а также свинца и никеля. Среди изделий из «чистой» меди не только отходы плавки и литья, но и разные категории орудий и оружия. Единичны в этой выборке предметы, изготовленные из медно-оловянно-мышьяковых (2 экз.), медно-мышьяковых (1 экз.) и прочих сплавов (4 экз.).

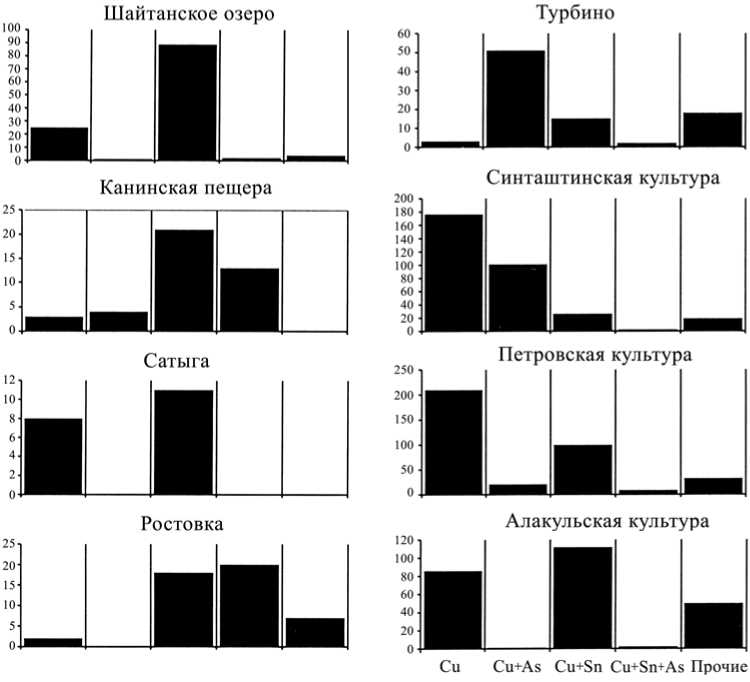

Характер распределения сплавов в металле Шайтанки с хронологически и территориально близкими памятниками и культурами (рис. 1) выявляет наибольшую близость с СТ-памятниками таежного Приуралья и Зауралья – могильником Са-тыга XVI ( Дегтярева, Кузьминых , 2011. С. 37–40) и святилищем в Канинской пещере ( Черных, Кузьминых , 1989. Табл. 10) и в меньшей мере с могильником Ростовка в лесостепном Прииртышье, в котором на равных представлены оловянные и оловянно-мышьяковые бронзы (Там же). В этой связи не случайна химикометаллургическая и типолого-морфологическая (ростовкинская) направленность металлокомплекса Шайтанки на саяно-алтайские и среднеиртышские СТ-центры.

Заметная доля оловянных бронз характерна также для сводных исследованных серий металла алакульской и петровской культур, но здесь, особенно среди орудий и оружия ( Дегтярева и др. , 2001. Табл. 2; Дегтярева, Кузьминых , 2013. Табл. 6.3), высока доля «чистой» меди. Тем не менее, с учетом типологоморфологических параллелей некоторым категориям металлических изделий

Рис. 1. Распределение образцов металлургических групп (сплавов) в коллекциях Шайтанки и других памятников и культур

Шайтанки в петровско-алакульской среде вектор связей с производящими центрами Южного Зауралья и Казахстана необходимо учитывать.

Обращение к распределению сплавов в восточноевропейских СТ-центрах, особенно в Турбине (Черных, Кузьминых, 1989. Табл. 10), абашевской и синта-штинской культурах (Черных, 2007. Рис. 5.6; Дегтярева, Кузьминых, 2013. Рис. 6.5) свидетельствует о доминировании здесь мышьяковой меди естественного происхождения, а также сурьмяно-мышьяковых бронз (в Сейме и Решном). Эти сплавы совершенно не характерны для металлокомплекса Шайтанки 4. Следует признать, что в его формировании связи с Турбино и абашево-синташтинскими центрами не сыграли заметной роли.

Пока остается проблематичным ответ на вопрос: связаны ли рудные источники меди шайтанских бронз с рудными месторождениями Среднего Зауралья? Исследование изотопов свинца металлических изделий святилища и образцов руды из окрестных поселений бронзового века и рудников, разрабатывавшихся в ту эпоху, еще только планируется. Преобладание в коллекции Шайтанки, в том числе среди заготовок и сырья (слитки, потеки, сплески и др.), оловянных бронз указывает на получение лигатуры, металла и части изделий из производящих центров Рудного Алтая, Казахстана и Южного Зауралья.

Список литературы О металле культового памятника эпохи бронзы на Шайтанском озере (Средний Урал)

- Дегтярева А. Д., Кузьминых С. В., 2011. Результаты аналитического изучения металлических изделий//Сатыга XVI: сейминско-турбинский могильник в таежной зоне Западной Сибири/Отв. ред. А. Я. Труфанов. Екатеринбург: Уральский рабочий. C. 37-44.

- Дегтярева А. Д., Кузьминых С. В., 2013. Глава 6. Цветной металл поселения Устье//Древнее Устье: Укрепленное поселение бронзового века в Южном Зауралье/Отв. ред. Н. Б. Виноградов. Челябинск: Абрис. C. 216-253.

- Дегтярева А. Д., Кузьминых С. В., Орловская Л. Б., 2001. Металлопроизводство петровских племен (по материалам поселения Кулевчи 3)//ВААЭ. № 3.С. 23-54.

- Корочкова О. Н., 2014. О производящем центре эпохи бронзы в Среднем Зауралье//Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани/Отв. ред.: А. Г. Ситдиков, Н. А. Макаров, А. П. Деревянко. Казань: Отечество. Т. I. С. 572-574.

- Корочкова О. Н., Стефанов В. И., 2010. Культовый памятник эпохи бронзы на Шайтанском озере под Екатеринбургом (по материалам РАскопок 2008 г.)//РА. № 4. С. 120-129.

- Корочкова О. Н., Стефанов В. И., 2013. Культовый памятник эпохи бронзы на Шайтанском озере под Екатеринбургом (по материалам РАскопок 2009-2010 гг.)//РА. № 1. С. 87-96.

- Кузьминых С. В., 2011. Сейминско-турбинская проблема: новые материалы//КСИА. Вып. 225. С 240-263. Рис. V-VIII (вклейки).

- Луньков В. Ю., Кузьминых С. В., Орловская Л. Б., 2011. Рентгено-флуоресцентный анализ меди и бронз: серия 2009-2010 гг//Аналитические исследования лаборатории естественнонаучных методов. Вып. 2./Отв ред: Е Н Черных, В И Завьялов М: Таус С 116-136.

- Луньков В. Ю., Кузьминых С. В., Орловская Л. Б., 2013. Результаты рентгено-флуоресцентного анализа: серия 2010-2013 гг//Аналитические исследования лаборатории естественнонаучных методов. Вып. 3./Отв ред: Е Н Черных, В И Завьялов М: ИА РАН С 56-88.

- Луньков В. Ю., Орловская Л. Б., Кузьминых С. В., 2009. Рентгено-флуоресцентный анализ: начало исследований химического состава древнего металла//Аналитические исследования лаборатории естественнонаучных методов. Вып. 1./Отв. ред. Е. Н. Черных М: ИА РАН C. 84-110.

- Сериков Ю. Б., 2013. Шайтанское озеро -священное озеро древности. Нижний Тагил: Нижнетагил гос социал -педагог академия 408 с.

- Сериков Ю. Б., Корочкова О. Н., Кузьминых С. В., Стефанов В. И., 2008. Бронзовый век Урала: новые перспективы//Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале/Отв. ред.: А П Деревянко, Н А Макаров М: ИА РАН Т I C 341-346.

- Сериков Ю. Б., Корочкова О. Н., Кузьминых С. В., Стефанов В. И., 2009. Шайтанское озеро II: новые сюжеты в изучении бронзового века Урала//АЭАЕ. № 2 (38). С. 67-78.

- Черных Е. Н., 2007. Каргалы: феномен и парадоксы развития. Каргалы в системе металлургических провинций Потаенная (сакральная жизнь) архаических горняков и металлургов М: Языки славянской культуры 200 с (Каргалы; т 5)

- Черных Е. Н., 2013. Культуры номадов в мегаструктуре Евразийского мира. Т. 1. М.: Языки славянской культуры 368 с.

- Черных Е. Н., Кузьминых С. В., 1989. Древняя металлургия Северной Евразии (сейминско-турбинский феномен). М.: Наука. 320 с.

- Черных Е. Н., Луньков В. Ю., 2009. Методика рентгено-флюоресцентного анализа меди и бронз в лаборатории Института археологии//Аналитические исследования лаборатории естественнонаучных методов. Вып. 1/Отв. ред. Е. Н Черных. М.: ИА РАН. C. 78-83.

- Korochkova O. N., Kuzminykh S. V., Serikov Y. B., Stefanov V. I., 2009. El lugar de culto (santuario) del lago Shaitanskoe 2: nuevos temas en el estudio de la Edad del Bronce de los Urales//Archaeometallurgy: technological, economic and social perspectives in late Prehistoric Europe. Tesme (Madrid, 25-27 November 2009). Meeting in honour of Salvador Rovira: Book of Abstracts. Madrid. P. 58.

- Korochkova O. N., Kuzminykh S. V., Serikov Y. B., Stefanov V. I., 2010a. Shaitanskoe ozero II: The Ritual Sites of the First Metallurgist of Middle Urals//Archaeology in China and the World: Past, Present and Prospects (Institute of Archaeology, Chinese Academy of Social Sciences, 2010, 7.28-30). Beijing. P. 87-89. (На англ. и кит. яз.)

- Korochkova O. N., Kuzminykh S. V., Serikov Y. B., Stefanov V. I., 2010b. Metalls from the ritual site Shaitanskoye Ozero II (Sverdlovsk Oblast, Russia)//Trabahos de prehistoria. Vol. 67. No.2.P. 489-499.