О морфологической изменчивости в роде гонкения семейства гвоздичных (Honckenya erch. семейства Caryophyllaceae)

Автор: Сергиенко Людмила Александровна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 4 (109), 2010 года.

Бесплатный доступ

Приморская полоса, галофиты, поверхность семян, видообразование

Короткий адрес: https://sciup.org/14749717

IDR: 14749717

Текст статьи О морфологической изменчивости в роде гонкения семейства гвоздичных (Honckenya erch. семейства Caryophyllaceae)

Флора Арктики является наиболее молодой из современных зональных флор, поэтому вопрос о времени ее становления (вероятно, конец плиоцена) может быть разрешен более или менее достоверно [8], [9], [10]. Значительно сложнее вопрос о времени и месте происхождения отдельных элементов, слагающих эту флору. Нет никакого сомнения в том, что их возраст различен. Многие весьма характерные арктические виды возникли в горах задолго до становления арктической флоры и вошли в ее состав уже вполне сформировавшимися. Немало других видов Арктики имеют гибридное происхождение, но они могли возникнуть как до становления арктической флоры, так и во время этого процесса или даже после него, в течение плейстоцена. Галофитный флористический комплекс, к которому относится облигатный псаммогалофит Honckenya Erch., является одним из компонентов, слагающих арктическую флору, он распространен на песчаных и илистых осуш-ках, периодически затапливаемых во время прилива по всему арктическому побережью. Именно на

приморской полосе многие виды находятся в процессе активного видообразования.

Первый вид рода Honckenya Ehrh. был описан К. Линнеем в 1753 году под названием Arenaria peploides L. с побережья Северной Европы. Позднее он был перенесен в род Minuartia Hiern. с бинарным названием М. peploides (L.) Hiern. Й. Матфельд разделил этот вид на 3 подвида: subsp. robusta (Fernaid) Mattf., subsp. major (Hook.) Mattf. и subsp. latifolia Mattf. [14]. В последнем подвиде он выделил 2 разновидности: var. typica (Will.) Mattf. и var. diffusa (Hornem.) Mattf. Другой вид рода – Honckenya oblongifolia Torr. Et Gray – описан в 1838 году с тихоокеанского побережья Северной Америки. Растения, определяемые как H. oblongifolia , ряд авторов рассматривают в качестве подвида циркумполярного вида Н. peploides (L.) Ehrh. [3], [13], [1].

Е. Г. Победимова на основании различий в размерах растений, длине междоузлий, окраске и количестве семян в коробочке разделяет род Honckenya на 5 видов (табл. 1): Н. diffusa (Hornem.) A. Löve, Н. oblongifolia, Н. maritima (Rafin.) Rafin., Н. peploides и Н. frigida Pobed. [3]. Во «Флоре Ев- ропы» [12] для северо-западного побережья Европы указывается Н. peploides, а для арктического побережья и Исландии приводится его разновидность – var. diffusa (Hornem.) Ostenf. [5].

Е. Гультен считает род Honckenya монотипным, состоящим из одного полиморфного вида Н. peploides с 3 подвидами: subsp. peploides , subsp. diffusa (Hornem.) Hult. и subsp. major (Hook.) Hult. [13]. В. В. Петровский в «Арктической флоре СССР» в трактовке рода Honckenya следует Гультену [1].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для установления более четкого объема рода Honckenya Erch. кроме личной коллекции (120 гербарных листов) нами были изучены гербарные образцы (250 гербарных листов) из коллекции Ботанического института РАН им. В. Л. Комарова из приморских районов Российской Арктики, Дальнего Востока и зарубежных стран, а также немонтированные сборы сотрудников лаборатории растительности Крайнего Севера (270 гербарных листов). Были сделаны препараты строения поверхности семян для сканирующего микроскопа (50 постоянных препаратов), 70 микрофотографий поверхности семени. Помимо морфометрического анализа признаков ряда органов (длина междоузлий, форма и размер пластинки листа, толщина стенок плода-коробочки, форма, цвет и типы поверхности семян), с помощью сканирующего микроскопа JSM-35 были изучены наиболее консервативные и устойчивые признаки генеративной сферы – строение поверхности семян.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Среди изученных образцов рода Honckenya нами выделены 2 группы, различающиеся по размеру, форме и цвету семян. У растений первой группы семена округло-овальные, (2,3)2,5–3,8(4,2) мм длиной, красновато-коричневые, с удлиненным носиком; ширина семени в нижней части меньше его длины. К данной группе относятся образцы с арктического побережья от Кольского полуострова до Чукотского, а также с побережий Камчатки, Сахалина, Курильских островов, севера Японии. В пределах этой группы наблюдаются вариации по размеру и цвету семян: образцы с Тазовского полуострова, из северных районов Камчатки, устья р. Анадырь, о. Б. Раутан имеют семена до 3,8 мм длиной и более темную окраску. Еще более крупные семена, до 4,2 мм длиной, округло-эллиптические, интенсивно-красновато-коричневые имеют растения с залива Св . Лаврентия, из южных районов Камчатки, о. Сахалин и Курил (о. Шиаш-котан). Мелкие, 2,3–2,8 мм длиной, округло-овальные, светло-красновато-коричневые семена имеют растения с юго-восточного побережья Чукотского моря (окрестности п. Нутепельмен, оз. Аччен) и с побережья Охотского моря (устье р. Тахтаямы). На побережье Берингова пролива данная группа представлена всеми тремя вариациями.

Таблица 1

Точка зрения монографов рода Honckenya Erch. на объем таксона

|

Е. Г. Победимова [3] |

Е. Хультен [13] |

«Панарктическая флора» [4] |

|||

|

Н. diffusa (Hornem.) A. Löve |

северное побережье Северной Америки, Гренландия, Шпицберген, Исландия, север Европы, северное побережье Азии до устья Енисея |

Honckenya peploides subsp. pep-loides |

атлантическое побережье Европы от Португалии до Cеверной Норвегии, Великобритания и Фарерские острова, побережье Балтийского моря |

Honckenya peploides (L.) Ehrh/ subsp. pep-loides |

атлантическое побережье Европы от Португалии до Cеверной Норвегии, Великобритания и Фарерские острова, побережье Балтийского моря |

|

Н. oblongifolia Torr. et Gray |

побережья Берингова и Охотского морей, полуостров Камчатка, Сахалин, север Японии, тихоокеанское побережье Северной Америки |

Honckenya peploides subsp. major (Hook.) Hult.. |

острова и побережья Тихого океана |

Honckenya peploides (L.) Ehrh. subsp. major (Hook.) Hultén = Honckenya oblongifolia Torr. et A.Gray |

амфипацифический вид (вне арктических побережий европейской Арктики) |

|

Н. peploides Ehch. |

побережья Северного и Балтийского морей, атлантическое побережье Европы, Великобритания и Фарерские острова |

Honckenya peploides subsp. diffusa (Hornem.) Hult. |

циркумполярно по всей Арктике |

Honckenya peploides (L.) Ehrh subsp. robusta (Fernald) Hultén |

внеарктические побережья северо-восточной Северной Америки |

|

Н. maritima (Rafin.) Rafin. |

атлантическое побережье Северной Америки от Новой Англии до Нью-Джерси |

Honckenya peploides (L.) Ehrh. subsp. diffusa (Hornem.) Hultén ex V. V. Petrovsky |

циркумполярно по всей Арктике |

||

|

Н. frigida Pobed. |

побережья моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского и Берингова морей |

||||

У растений второй группы семена округлоширокояйцевидные, крупные, 3,8–4,8 мм длиной, темно-красно-коричневые, с коротким носиком; ширина семени в нижней части примерно равна его длине. К этой группе принадлежат растения, произрастающие по побережьям Балтийского моря (окрестности г. Риги), Финского залива (окрестности п. Янтарное, г. Усть-Нарва, г. Пярну) и на южном побережье Белого моря (Княжая губа и окрестности п. Кандалакша).

Для циркумполярной арктобореальной Н. diffusa характерны семена, относящиеся к первой группе (довольно мелкие, красно-коричневые); более крупные семена, до 3,8–4,2 мм длиной, встречаются лишь у некоторых экземпляров из восточной части ареала. Для Н. peploides , произрастающей на атлантическом побережье Европы от Португалии до Северной Норвегии, на побережье Великобритании, Фарерских островах и на побережье Балтийского моря, характерны семена, относящиеся ко второй группе (крупные, темнокрасно-коричневые).

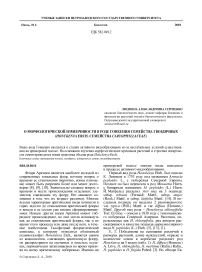

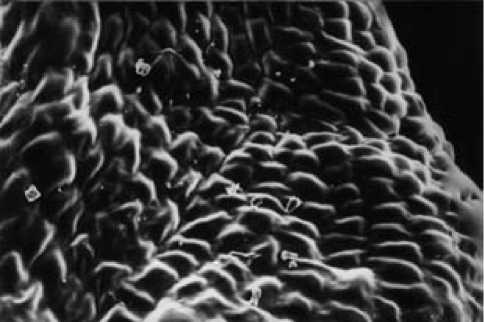

Нами также изучалась микроструктура поверхности семян растений рода Нопсkепуа , в результате чего были выделены 2 типа микроструктуры (табл. 2). Первый тип характеризуется высокими, плотно расположенными бугорками неправильной, отчасти трапециевидной формы, большей частью линейно ориентированными к носику семени, разделенными узкими, крутыми, «каньонообразными» бороздками. Изредка встречаются растения с семенами, имеющими более широкие и неясно очерченные бороздки (рис. 1, 2). Семена c микроструктурой первого типа имеют растения с побережья Кольского полуострова, из устья р. Бель (Ямало-Ненецкий автономный округ), с Тазовско-го полуострова, из губы Буор-хая, с Чукотского полуострова (окрестности п. Апапельхино, Нуте-пельмен, Уэлен и Лаврентия, оз. Аччен), с побережья Охотского моря, из северных и южных районов Камчатки, а также с Сахалина.

Таблица 2

Морфологическая характеристика видов Honckenya oblongifolia Torr. et Gray и Honckenya peploides s. l.

Рис. 1. Первый тип микроструктуры поверхности семени: Микроструктура поверхности семени Honckenya diffusa (Hornem.) A. Löve. По образцу: Кемский уезд Княжая губа, остров в заливе, 9 VII 1917, М. Быков.

Сканирующий микроскоп JSM-35, x200

Рис. 2. Первый тип микроструктуры поверхности семени: Микроструктура поверхности семени Honckenya diffusa (Hornem.) A. Löve. По образцу: Сахалин, in littore Korsakov, № 476, авг. 1901, leg. Paurie.

Сканирующий микроскоп JSM-35, x200

|

Признаки |

Honckenya oblongifolia Torr. et Gray |

Honckenya peploides s. l. |

|

длина междоузлий |

1–3(4,5) см длиной |

0,7–2,5 см длиной |

|

форма и размер пластинки листа |

15–20 мм длиной; 6– 10(15) мм шириной |

(7)10–15(25) мм длиной, 6–10 мм шириной, расположенные крест-накрест и скученные |

|

типы поверхности семян |

высокие, плотно расположенные бугорки неправильной, отчасти трапециевидной формы, большей частью линейно ориентированные к носику семени, разделенные узкими, крутыми, «каньонообразными» бороздками |

выпуклые округлые бугорки, линейно ориентированные к носику семени; иногда наблюдается чередование выпуклых и округлых бугорков с длинными и менее высокими. Бороздки между бугорками очень широкие и слабо очерченные |

|

коробочка |

конусовидная, с тонкими просвечивающими стенками |

шаровидная, с толстыми непросвечивающими стенками |

|

форма, цвет и число семян |

6–12, округлоовальные, красновато-коричневые |

5–10, округлоширокояйцевидные, темно-краснокоричневые |

|

2n |

68; 68–70 (4x?) |

48; 64–70 68 (4x?) |

|

распространение |

амфипацифический вид |

циркумполярный вид |

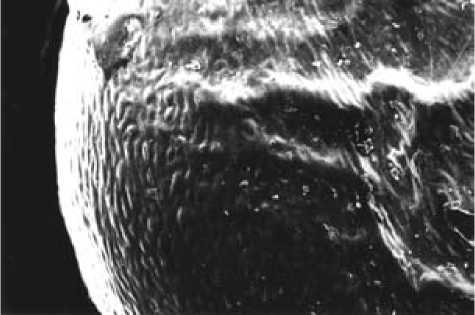

Рис. 3. Второй тип микроструктуры поверхности семени: Микроструктура поверхности семени Honckenya peploides (L.) Ehrh. По образцу: ст. Дюны, побережье Финского залива, на песке, 8 IX 1912, Ю. Д. Цинзерлинг.

Сканирующий микроскоп JSM-35, х54

Второй тип микроструктуры характеризуется выпуклыми округлыми бугорками, линейно ориентированными к носику семени; иногда наблюдается чередование выпуклых и округлых бугорков с длинными и менее высокими. Бороздки между бугорками очень широкие и слабо очерченные (рис. 3). Семена с микроструктурой второго типа имеют растения с атлантического побережья Западной Европы, побережья Балтийского моря и южного побережья Белого моря. Для H . diffusa характерна микроструктура поверхности семени первого типа, для H. peploides – второго типа.

В качестве H. oblongifolia были описаны образцы с тихоокеанского побережья Северной Америки (залив Фука), отличающиеся от H. peploides высокими, 15–40 см, стеблями, крупными продолговато-эллиптическими листьями, ланцетовидно-яйцевидными чашелистиками (у H. peploides они большей частью яйцевидные). H. diffusa (Hor-nem.) A. Löve, описанная из Гренландии, является, по мнению А. Лёве, арктическим циркумполярным видом, отличающимся от H. peploides более крупными размерами всего растения, широкоэллиптическими листьями, междоузлиями до 3 см длиной и ланцетовидно-яйцевидными чашелистиками. На протяжении всего ареала H. oblongifolia , особенно на побережьях Камчатки, Сахалина и Шиашкотана, в популяциях этого вида встречаются экземпляры, неотличимые от типичных представителей H. diffusa как по внешнему облику, форме и цвету семян, так и по микроструктуре поверхности семян (наблюдаются вариации в пределах первого типа по форме и величине бугорков и по размерам, ширине и ориентированности бороздок). Более крупные размеры некоторых растений, по-видимому, связаны с благоприятными условиями их произрастания. На сходство растений с арктического и тихоокеанского побережий указывали авторы при первоописании H. oblongifolia.

-

H. frigida описана Победимовой с побережья Берингова пролива (окрестности п. Уэлен). По мнению автора, она отличается от H. diffusa об-

- ратнояйцевидными или обратноланцетными мелкими, 10–12 мм длиной, 3–5 мм шириной, листьями (у H. diffusa листья продолговатоэллиптические, до 22 мл длиной, 3–10 мм шириной), более короткими, 4–6 мм длиной (а не 5– 10 мм, как у H. diffusa), цветоножками, более мелкими, 3 мм длиной, и более многочисленными, до 20 (а не 8–12), семенами. Победимова отмечает, однако, что у растений H. frigida на окраинах ее западночукотско-американского ареала наблюдаются отклонения от типа как по форме листьев, так и по цвету и размерам семян [3]. При изучении гербарных экземпляров, этикетированных как H. frigida, нами на протяжении всего ареала распространения H. frigida выявлены многочисленные отклонения изученных растений от типовых образцов. Микроструктура поверхности семян растений, относимых к H. frigida, варьирует в пределах первого типа.

На основании просмотра обширного гербарного материала по роду Honckenya Erch. нами были сделаны выводы в отношении видового состава рода Honckenya , отличающиеся от трактовки рода Победимовой [3] и Петровским [1] (см.: [5], [6]).

Приводим синонимику принимаемых видов.

-

1. Honckenya oblongifolia Torr. et Gray, 1838, Fl. North Amer, 1 :176; Побед. 1960, Бот. мат. (Ленинград), 20 :151; Череп. 1981, Сосуд, раст. СССР : 163. – Arenaria peploides var. diffusa Hor-nem. 1821, Dansk. Oecon. Plantel. ed. 3, 1 :501; Fern. 1909, Rhodora, 11 :114. – Minuartia peploides subsp. latifolia var. diffusa (Hornem.) Mattf. 1922, Feddes Repert. (Beih.), 15 :10. – Honckenya pep-loides subsp. diffusa (Hornem.) Hult. 1937, Fl. Aleut. Isl. : 173 (sine basionymo); Петровский, 1971, в Аркт. фл. СССР, 6 :71; Юрцев и др. 1979, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол., 84, 5, 2 :75. – Н . peploides subsp. major (Hook.) Hult. 1937, 1. с. : 171; Петровский, 1971, цит. соч. : 74. – H. diffusa (Hornem.) A. Löve, 1950, Bot. Not. (Lund), 1 : 39; Кузен. 1956, во Фл. Мурм. обл. 3 :56; Побед. 1960, цит. соч. : 148; Череп. 1981, цит. соч.: 163. – H . frigida Pobed. 1960, Бот. мат. (Ленинград), 20 :155.

-

2. Honckenya peploides (L.) Ehrh. 1788, Beitr. Na-turk. 2 : 180; Побед. 1960, Бот. мат. (Ленинград), 20 : 158; Halliday, 1964, in Fl. Europ. 1 : 132; Лащенкова, 1976, во Фл. Сев.-Вост. евр. ч . СССР, 2 : 220; Череп. 1981, Сосуд. раст. СССР : 163. – Аrenaria peploides L. 1753, Sp. PI. : 423; Fern. 1909, Rhodora, 11 : 113. – Ammodenia peploides Rupr. 1846, Beitr. Pflz. Russ. Reichs. 2 : 25; Горшк. 1936, во Фл. СССР, 6 : 517. – Minuartia peploides subsp. lati-folia var. typica (Will.) Mattf. 1922, Feddes Re-pert. (Beih.), 15 : 10.

Растение (7)10–30(35) см выcотой. Листья плотные, мясистые, продолговато-эллиптические, иногда широколанцетные, 15–20 мм длиной, 6– 10(15) мм шириной. Междоузлия 1–3(4,5) см длиной. Цветки на цветоножках 5–20 мм длиной. Коробочка конусовидная, реже шаровидная, с тонкими просвечивающими стенками. 6–12 семян, округло-овальные, красновато-коричневые, иногда (юго-восток Чукотского поуострова) светло-красновато-коричневые, (2,3)2,5–3,8(4,2) мм длиной, с удлиненным носиком; ширина семени в нижней части меньше его длины. Микроструктура поверхности семени первого типа (у растений с Чукотского полуострова наблюдается варьирование в размерах бугорков и бороздок). Описан с тихоокеанского побережья Северной Америки (залив Фука). Тип в Нью-Йорке (NY). Псаммоэв- галофит, произрастающий на песчаных почвах с удовлетворительным дренажем. Затопление морскими водами выносит непродолжительное время. Как показали наши исследования, определяющим фактором, влияющим на распространение вида по территории приморской полосы, является способность вида выдерживать постоянное засыпание перевеваемым песком. Вместе с Leymus vilosissimus, Mertensia maritima первым поселяется на песчаных дюнах, но никогда не образует сомкнутых сообществ. Произрастает на побережьях Исландии, Шпицбергена, северном побережье Западной Европы с прилежащими островами, западном и восточном побережьях Белого моря, северном и тихоокеанском побережьях Азии и Северной Америки.

Растение 7–25 см высотой, с плотными сукку-лентными листьями, широкоэллиптическими, иногда почти округлыми, (7)10–15(25) мм длиной, 6–10 мм шириной, довольно часто (в южных частях ареала и на побережье Балтийского моря) крест-накрест расположенными и скученными. Междоузлия короткие, 0,7–25 мм длиной. Цветки на цветоножках 3–7 мм длиной. Коробочка шаровидная, с толстыми непросвечивающими стенками, с 5–12 округло-широкояйцевидными семенами, темно-красно-коричневыми, 3,8–4,8 мм длиной, с коротким носиком; ширина семени в нижней части примерно равна его длине. Микро- структура поверхности семени второго типа. Описан с побережий Северной Европы, тип в Лондоне (LINN). Псаммоэвгалофит, произрастает на песчаных, песчано-галечных берегах морей.

Распространен на атлантическом побережье Европы от Португалии до Северной Норвегии, на побережьях Великобритании и Фарерских островов, побережье Балтийского моря, южном побережье Белого моря.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, на основании изучения гербарного материала мы пришли к выводу об отсутствии различий между H . oblongifolia, H . diffusa и H . frigida по всем признакам. Видовые признаки H . diffusa находятся в пределах варьирования H . oblongifolia и встречаются по всему арктическому циркумполярному ареалу H . diffusa. Мы не считаем возможным различать эти виды в качестве самостоятельных и Н. frigida и H. diffusa включаем в синонимы к H . oblongifolia. Приоритетным является более раннее название H. oblongifolia. Циркумполярный арктобореальный вид H. oblongifolia представляет собой, по-видимому, первичную предковую форму, из которой во время бореальных трансгрессий моря и связанных с этим изменений климата выделились географические формы, принятые Е. Г. Победимовой как виды H . diffusa и H . Frigida [3] . Растения, произрастающие по берегам Атлантического и Тихого океанов, сходны по форме листьев, количеству семян в коробочке и их размерам, по цвету и структуре поверхности семени и представляют собой, очевидно, конвергентные формы, возникшие в результате одинаковых условий существования.

Необходимо подчеркнуть внешнее габитуаль-ное сходство некоторых экземпляров Н. peploides и Н. oblongifolia при различии в форме, цвете и структуре поверхности семени.

Список литературы О морфологической изменчивости в роде гонкения семейства гвоздичных (Honckenya erch. семейства Caryophyllaceae)

- Арктическая флора СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1971. Т. 6.

- Камелин Р. В. Лекции по систематике растений. Главы теоретической систематики растений. Барнаул: Азбука, 2004. 228 с.

- Победимова Е. Г. Обзор рода Honckenya Erch.//Ботанические материалы Гербария Ботанического института АН СССР. Т. 20. М.; Л., 1960. С. 125-138.

- Проект Панарктическая флора [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.binran.ru/projects/paf/index.htm.

- Сергиенко Л. А. Заметки об арктических приморских видах рода Honckenya Ehrh. (Caryophyllaceae)//Новости систематики высших растений. Т. 22. Л.: Наука, 1985. С. 88-94.

- Сергиенко Л. А. Флора и растительность побережий Арктики и сопредельных территорий. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. 225 с.

- Скворцов А. К. Становление современного понимания вида//Совещание по объему вида и внутривидовой систематике. Л.: Наука, 1967. С. 16-18.

- Толмачев А. И. Автохтонное ядро арктической флоры и ее связи с высокогорными флорами Северной и Центральной Азии//Проблемы ботаники. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. Вып. 6. С. 55-65.

- Цвелев Н. Н. Проблемы теоретической морфологии и эволюции высших растений. М.; СПб.: Товарищество научных изданий КМК, 2005. 407 с.

- Юрцев Б. А., Толмачев А. И., Ребристая О. В. Флористическое ограничение и разделение Арктики//Арктическая флористическая область. Л.: Наука, 1978. С. 9-104.

- Flora Europaea. Vol. 1-2. Cambridge: Univ. Press, 1964-1968.

- Halliday G. Flora Europea. Vol. 1. 1964. P. 132.

- Hulten E. Flora of Alaska and neighboring territories. Stanford, 1968. 1008 p.

- Mattfeld J. Feddes Repertorium. Vol. 15. Vien, 1922. P. 10.