О надписи на одной из новгородских цер

Автор: Медынцева А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология средневековья и нового времени

Статья в выпуске: 245-2, 2016 года.

Бесплатный доступ

Заметка предлагает прочтение и истолкование плохо сохранившейся надписи на одной из цер, найденной на Троицком раскопе, ранее не прочитанной.Прочтение надписи позволят восстановить древнерусское название восковых дощечек для письма - дщица. Кроме того, документально подтверждается использование этих предметов для долговых записей и идентичность «досок» - долговых документов, известных по летописям, и долговых записей на церах.

Новгород, церы, берестяные грамоты, долговые записи, азбуки

Короткий адрес: https://sciup.org/14328382

IDR: 14328382

Текст научной статьи О надписи на одной из новгородских цер

Восковые таблички, как и стили, были широко известны и в античное время, и в Средневековье. Они преимущественно использовались как материал для кратковременных записей. После того как записи становились ненужными, воск разглаживали обратной стороной стиля, таким образом одна табличка использовалась много раз. Дороговизна пергамена, а потом и бумаги была причиной, по которой дощечки, покрытые воском, или иначе «вощечки», получили широкое распространение во всем средневековом мире. Не была исключением и Древняя Русь. Впервые эти предметы для письма определил по материалам новгородских раскопок А. Ф. Медведев.

Во влажном культурном слое Новгорода хорошо сохранились органические остатки, в том числе и деревянные церы. Из новгородских раскопок происходит 13 таких дощечек XI–XIV вв., одна – из раскопок Берестья. Сводка этих предметов опубликована Е. А. Рыбиной (1994). Обычно это прямоугольные, высотой 13–16 см и шириной около 9 см дощечки с узкими бортиками, имеющие неглубокую выемку для заполнения воском. По всему донышку выемки делалась насечка из штрихованных линий для лучшего сцепления воска и дерева. Для обеспечения сохранности записей к каждой дощечке полагалась крышка такого же размера. В бортиках – два отверстия для соединения с крышкой и одно для завязывания «блокнота» тесемкой. Древнейшая из таких дощечек, определенная как цера, найдена в Новгороде в слоях первой половины XI в. ( Медведев , 1960. С. 82) . Иногда верхнюю поверхность церы украшали резьбой. Подобная цера найдена в слоях конца XI в. Она прямоугольной формы (16,3 × 9,5 см), верхняя сторона покрыта плоскорельефной резьбой, такой же резьбой покрыты ее торцы.

Иногда церы имеют более сложную форму и орнамент. Например, цера, найденная в слоях середины ХIII в., прямоугольная (14,7 × 6,1 см) с округлым верхом, украшена сложным плетеным узором. Как и в Западной Европе, церы на Руси состояли или из двух створок (диптихи), как вышеупомянутая, или больше – триптихи, полиптихи. Первоначально считалось, что они предназначались в основном для обучения письму. Находка дощечки с вырезанной на ней азбукой прекрасно иллюстрирует это мнение. На внешней стороне одной из дощечек, найденной на Неревском раскопе в слоях первой половины XIV в., имеющей форму вытянутого вверх пятиугольника размером 18 × 17 см и толщиной около 1 см, вырезана вся азбука - от Л до А ( Арциховский, Борковский , 1958. С. 79-82).

А. В. Арциховский предположил, что эта дощечка с азбукой употреблялась для обучения грамоте. Действительно, общедоступные дощечки, на которых легко исправить написанное и которые можно использовать практически бесконечно, чрезвычайно удобны для обучения письму. Находка дощечки с азбукой – прямое доказательство такого назначения цер. Именно тем, что школьники обучались письму в основном на восковых дощечках, исследователи объясняли редкость берестяных грамот со школьными упражнениями.

В Западной Европе церы использовали не только в процессе обучения, но и для записи краткосрочных счетов, писем, квитанций, регистров городских и рыночных сборов.

От античного времени известны клады восковых дощечек, на которых записаны тексты торговых сделок, арендных договоров. Таким образом, назначение цер – гораздо шире, чем просто учебных пособий.

Очевидно, и в Древней Руси церы использовали для тех же целей. О писании на досках есть упоминания и в летописях, и в сводах законов.

В 1986 г. опубликованы сведения о находке в Новгороде в слоях ХII–ХV вв. семи плоских дощечек с зарубками на их ребрах и краткими записями Автор публикации – В. Л. Янин – склонен именно к таким записям относить термин «доска» ( Янин , 1986. С. 82). Насколько можно судить по рисункам, это обычные счетные бирки, где количество зарубок объясняется еще и текстом. Но все же их правильнее называть термином «бирки», сохранившемся в русском языке в употреблении до Нового времени, от старославянского биръ – подать (Этимологический словарь славянских языков…, 1975. С. 98). Возможно, что юридический термин «доска», помимо берестяных грамот, включал и такого рода документы. Как мы можем заключить из письменных документов, доски – долговые записи – были явлением широко распространенным. Записи на восковых дощечках отнюдь не были такими недолговечными, как принято думать: наличие второй и более створок обеспечивало сохранность записанных на воске текстов. Эти записи могли храниться гораздо дольше, чем записи на бересте. Очевидно, самой процедурой составления долговых записей обеспечивалась их правильность и сохранность (например, церы можно было запечатывать – достаточно вспомнить наличие трех обязательных отверстий).

Аналогии со средневековыми и античными церами, которые использовали и для долговых записей, возможность хранить запись желательное время, легкость письма по воску, как и само название, позволяет считать церы неофициальными долговыми записями древнерусских летописей и юридических документов. Конечно, это не исключает того, что «досками» в более широком смысле могли называть и долговые записи на другом материале, но очевидно: свое название документы такого рода ведут от записей на восковых табличках, или церах (Медынцева, 1985). Наиболее ранние орудия письма – стили или писала – и церы относятся ко второй пол. X – началу XI в., т. е. к тому времени, от которого рукописей до сих пор не найдено, надписи же крайне редки. Они являются фактическим подтверждением немногочисленных сведений письменных источников о письменности на Руси в это раннее время.

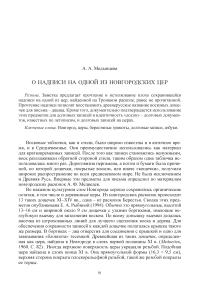

Одна из цер (Новгород, 1984, раскоп Троицкий VII, плавт 6, кв. 609) позволяет не только утвердительно ответить на вопрос об их использовании для деловых записей, но и восстанавливает название, использовавшееся в средневековой Руси именно в Новгороде для подобных предметов (рис. 1). Впервые эта цера опубликована Е. А. Рыбиной ( Рыбина , 1994. Рис. 1, 3 ; Rybina , 1992. fig. V, 1 ). Это створка церы, на торце которой прочерчена часть алфавита: Б, Ж, К, П, Ѳ, Ш, Ю. Порядок букв говорит о том, что цера была пятистворчатой. При этом порядок букв и их состав почти полностью должен повторять азбуку, вырезанную на лицевой стороне церы, с азбукой, найденной на Неревском раскопе. Исключением является наличие фиты на месте Ф , и допускается различный порядок полугласных, под вопросом находится наличие в азбуке «юса большого». Е. А. Рыбина указывает на другую ближайшую аналогию – грамоту № 199 из комплекта грамот Онфима, написанную приблизительно на сто лет позже. Действительно, азбука Онфима в первых пяти строчках полностью повторяет предполагаемый порядок букв полиптиха и азбуки на цере, также фита используется вместо ферта, но у Онфима присутствует ижица, обозначенная лигатурой U , как и в азбуке церы, и которой не должно быть в предполагаемой азбуке полиптиха. В последней, вероятно, также должны быть представлены юсы большой и малый, но последние конечные буквы по одной второй створке восстановлены быть не могут. Но все три азбуки, написанные приблизительно с разницей в столетие каждая, демонстрируют устойчивость и традиционность буквенного состава азбук.

На лицевой поверхности створки, по бортикам, видны остатки надписи, в которой автор публикации Е. А. Рыбина видит имя собственника или должника, но отмечает, что хаотично расположенные буквы прочтению не поддаются ( Рыбина , 1994. С. 131. Рис. 1, 3 ). Между тем можно восстановить по прори-си (фото, к сожалению, отсутствует) всю надпись почти целиком, повреждено лишь только начало. На левом поле дощечки читается:

F... (М)в КА CRHO КОуН(б) СЪ ДЩН(HY) 6 ;

на правом поле:

В(H) [Å] С(E).

То есть Фомекл (Фомка) - сыно (имя реконструировано предположительно) коуне съ дщице внесе . Если верить прориси, особенностью графики является Y (червь в виде палочки с расщепом написан вместо ц – соответственно новгородскому произношению), кроме того, наблюдается обычная для Новгорода

Рис. 1. Цера из раскопок в Новгороде. Троицкий VII раскоп, пл. 6, кв. 609. Прорись (по: Рыбина , 1994, рис. 1, 3)

графическая мена Ъ / Ь и гласных полного образования. Предположительно восстанавливается не только имя, но и падежные формы, так как надпись начерчена очень тонкими штрихами, которые прорисовка может и не отразить. Но ключевыми словами являются ясно читаемые: сын , куне , дщице , внесе . Таким образом, читается сделанная для памяти запись: Фомка-сын (последнее слово добавлено, вероятно, чтобы отличить сына от отца, имевших одинаковые имена) куны с дщице внесе .

В надписи привлекает несколько моментов: подтверждается использование цер для долговых записей и дается название самого предмета – дщица. Глагол вносити в современном смысле – сделать взнос, вклад – встречается в древнерусском языке по памятникам XII–XVI вв. (Словарь русского языка…, 1975. С. 244). Известно по древнерусским и старославянским письменным материалам и слово дъщица = дощица (уменьшительное от слова дъска ): «испрошь дъшицѧ, написи имя его» ( Срезневский , 1893. Стлб. 763, 764, пример из Остромирова Евангелия). Таким образом, правильнее называть эти древнерусские предметы не латинским названием церы, а дощечками, дощицами, досками. Надпись на самой находке, хотя и нуждается в проверке и уточнении в деталях по оригиналу, не оставляет сомнений в идентичности дщицы и доски, использовавшейся не только для обучения, но и для долговых записей.

Список литературы О надписи на одной из новгородских цер

- Арциховский А. В., Борковский В. И., 1958. Новгородские грамоты на бересте. Из раскопок 1953-1954 гг. М.: Академия наук СССР. 158 с.

- Медведев А. Ф., 1960. Древнерусские пиСАла X-XV вв.//СА. №2. С. 63-88.

- Медынцева А. А.,1985. О «досках» русских летописей и юридических актов//СА. №4. С. 173-177.

- Рыбина Е. А., 1994. Церы из раскопок в Новгороде//ННЗ. Вып. 8. Новгород: Новгородский гос. объед. музей-заповедник. С. 129-133.

- Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 2: В -Волога. М.: Наука, 1975. 319 с.

- Срезневский И. И., 1893. Материалы древнерусского словаря. Т. I: А -К. СПб: Отделение рус. яз. и словесности Императорской акад. наук. 1420 стб.

- Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд. Вып. 2: Bez -bratrъ. М.: Наука, 1975. 238 с.

- Янин В. Л., 1986. Надписи на деревянных « счетных» бирках//Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте. Из раскопок 1977-1983 годов. М.: Наука. С. 81-86.

- Rybina E. A., 1992. Recent Finds from Excavations in Novgorod//The Archaeology of Novgorod. Russia. Lincoln: Society for Medieval Archaeology. P. 160-192. (The Society for Medieval Archaeology. Monograph Series; No. 13.)