О негативном влиянии профессиональной деятельности скрипачей на их опорно-двигательную систему

Автор: Сурсимова Ольга Юрьевна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Валеология

Статья в выпуске: 2, 2006 года.

Бесплатный доступ

Характерная особенность возрастно-стажевых изменений опорно-двигательного аппарата музыкантов-скрипачей - наличие сколиоза, достигающего к 17-18 годам 80,2±6,96 %, что достоверно выше (Р

Короткий адрес: https://sciup.org/146116051

IDR: 146116051 | УДК: 612.822.3

Текст научной статьи О негативном влиянии профессиональной деятельности скрипачей на их опорно-двигательную систему

Труд музыкантов-скрипачей, как было отмечено нами ранее [6;7], отличается выраженной локальной формой двигательной активности при длительном нахождении в вынужденной позе. Положение тела скрипача можно в целом охарактеризовать как устойчивое, но асимметричное вследствие неравномерного распределения латеральных нагрузок [1;2]. Это вызывает прежде всего нарушение процесса формирования осанки, чему способствует и раннее начало профессиональной деятельности музыкантов (5-7 лет). В дальнейшем данные изменения сказываются на функциональном состоянии опорно-двигательного аппарата, что в итоге может привести к развитию таких отклонений, как мышечная асимметрия, кифоз, сколиоз, торсия и, наконец, к заболеваниям позвоночника [3-5;9;11;12].

Цель данной работы – выявить возрастно-стажевые особенности изменений и негативных отклонений в опорно-двигательном аппарате скрипачей в процессе их профессиональной деятельности.

Методика. Посредством диагностического скрининга нами было обследовано 144 скрипача, из которых выделено четыре возрастно-стажевые группы: 1-я – 8-12 (8,91 ± 0,36) лет (n=83); 2-я – 14-16 (15,55 ± 0,55) лет (n=16); 3-я – 16-18 (17,54 ± 0,55) лет (n=14); 4-я – 1922 (21,55 ± 0,85) лет (n=20). Первые две группы – учащиеся музыкальных школ, третья – студенты музыкального училища, четвертая – преподаватели по классу скрипки. Кроме того, 11 скрипачей-преподавателей 40-56 (46,53 ± 1,73) лет составили специальную группу проверки прогностических расчетов. Контрольные испытуемые (140 человек) аналогичных возрастных групп были представлены 60 учащимися средней школы, 80 студентами и преподавателями, учебная деятельность которых не связана с занятиями музыкой. По половому признаку музыканты не были дифференцированы, так как предварительные исследования у лиц обоего пола в характере и направлении изменений изучаемых антропометрических параметров существенной разницы не выявили. Однако поскольку среди обследованных музыкантов число мальчиков, юношей и мужчин составило в среднем 30,6±3,8 %, подобные соотношения были выдержаны и в контрольных группах испытуемых.

Результаты исследований и их обсуждение. Исследования показали общую картину отклонений от физиологической нормы опорно-двигательного аппарата музыкантов (школьников, студентов и преподавателей) и контрольных испытуемых (табл. 1). При этом наибольший процент случаев приходится на такие отклонения, как мышечная асимметрия, сколиоз, кифоз, что и явилось предметом дальнейшего аналитического исследования. Подробно рассматривались также динамика и особенности развития у музыкантов мышечной асимметрии и сколиоза. Сравнительный анализ выявляет у скрипачей несколько большее по сравнению с контрольными испытуемыми число таких отклонений, как кифоз, асимметрия, торсия, остеохондроз.

Характерно, что у контрольных испытуемых торсия и деформация грудной клетки были зарегистрированы лишь во 2-й группе (14-16 лет), миозит – в 3-й группе (16-18 лет), остеохондроз – лишь в 4-й группе (19-22 лет). В то же время у скрипачей данные откло-

Таблица 1

Возрастная характеристика отклонений в опорно-двигательном аппарате (% ± m) к числу обследованных скрипачей (а) и контрольных испытуемых (б) разных возрастных групп

|

Отклонения |

Возрастные группы |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

||

|

8-12 лет |

14-16 лет |

16-18 лет |

19-22 лет |

||

|

Кифоз |

а |

31,0 ± 4,9 |

34,0 ± 7,4 |

32,0 ± 6,6 |

48,0 ± 8,7 |

|

б |

25,0 ± 4,4 |

33,2 ± 7,0 |

35,5 ± 7,5 |

48,0 ± 3,7 |

|

|

Ассиметрия |

а |

50,5 ± 5,3 |

55,0 ± 6,9 |

50,0 ± 6,9 |

61,1 ± 8,5 |

|

б |

33,0 ± 5,5 |

71,1 ± 5,5 |

58,0 ± 7,4 |

59,1 ± 3,9 |

|

|

Сколиоз |

а |

44,8 ± 5,3 |

65,0 ± 6,5 |

80,2 ± 6,9 |

63,1 ± 8,4 |

|

б |

16,5 ± 6,5** |

75,3 ± 4,4 |

60,1 ± 4,5* |

60,0 ± 4,2 |

|

|

Торсия |

а |

10,3 ± 3,2 |

27,0 ± 6,9 |

22,1 ± 5,9 |

42,0 ± 6,0 |

|

б |

– |

20,4 ± 3,3 |

20,0 ± 5,3 |

30,3 ± 3,5 |

|

|

Деформация грудной клетки |

а |

17,2 ± 4,0 |

15,0 ± 5,6 |

20,0 ± 5,7 |

21,2 ± 7,1 |

|

б |

– |

20,3 ± 6,1 |

30,2 ± 4,3 |

20,1 ± 3,1 |

|

|

Миозит |

а |

– |

15,0 ± 5,6 |

14,1 ± 4,9 |

24,0 ± 7,4 |

|

б |

– |

– |

10,1 ± 5,6 |

15,0 ± 7,3 |

|

|

Остеохондроз |

а |

– |

– |

6,0 ± 2,4 |

9,0 ± 5,0 |

|

б |

– |

– |

– |

6,0 ± 5,9 |

|

Примечание. Достоверность различий между основной и контрольной группой: * – Р<0,05; ** – Р<0,01.

нения проявляются в возрастном плане гораздо раньше – по крайней мере, на один возрастной период, как следует из табл. 1. Полученные результаты позволяют, таким образом, достаточно уверенно утверждать наличие определенной связи отклонений в опорнодвигательном аппарате скрипачей с их профессиональной деятельностью.

Анализ результатов выявил регрессионные зависимости процентного соотношения сколиоза ( y ) от возраста ( х ) скрипачей ( y = - 0,38 х 2 + 12,94 х - 41,56 ) на фоне тесной их корреляции (r=0,681, Р<0,01). Возрастные изменения числа случаев асимметрии и сколиоза у скрипачей 2-4-й групп практически идентичны (тенденция к снижению), в то время как у младших представителей данной профессии разнонаправленны – снижение числа случаев асимметрии и усиление сколиоза (табл. 2). На базе коэффициентов линейной корреляции процента мышечной асимметрии ( у 1) и сколиоза ( у 2) с возрастом ( х ) у 83 испытуемых (r=-0,940; P<0,01 и r=0,558; P<0,01) были выведены соответствующие регрессионные уравнения у 1 = 220,0 - 18,54 х и у 2 = 11,4 х - 61,32 с прогностической их интерпретацией. Из соответствующих уравнений регрессии видно, что с каждым годом число случаев мышечной асимметрии у детей-музыкантов снижается в среднем на 18,5 %, в то время как число случаев сколиоза возрастает на 11,4 %. Вычисленные нами коэффициенты детерминации свидетельствуют, что количественный показатель мышечной асимметрии зависит от возраста на 88 % с весьма малым остатком на действие сопутствующих факторов. Аналогичная зависимость сколиоза от возраста составляет 31,4 %, а существенный удельный вес сопутствующих факторов (68,6 %) может быть объяснен возрастным становлением и укреплением опорнодвигательного аппарата, когда наблюдается сглаживание мышечной асимметрии, в то время как сколиотические изменения углубляются и прогрессируют. Известно, что мышечная асимметрия предшествует сколиозу и в определенной мере способствует его развитию. Однако недостаточно развитые мышцы спины не в состоянии противостоять постуральным нагрузкам на позвоночник юных музыкантов, что и приводит к развитию бокового его искривления. По мере возрастного и профессионального формирования опорно-двигательного аппарата мышцы спины укрепляются, вызывая некоторое сглаживание асимметрии, а специфическая рабочая поза скрипача усиливает развитие сколиоза.

Для уточнения связей сколиоза с мышечной асимметрией был проведен корреляционный анализ данных показателей. Из регрессионного уравнения у = 73,61 - 0,58 х (r=-0,601, P<0,01, n=83) видно, что у музыкантов в период от 6 до 12 лет на каждые 10 % возрастания случаев сколиоза происходит ежегодное убывание количественного показателя мышечной асимметрии на 0,58 %. Согласно коэффициенту детерминации, встречаемость сколиоза у юных музыкантов сопряжена с наличием мышечной асимметрии на 36,1 %, а оставшаяся процентная разница может быть объяснена в первую очередь

Таблица 2

Соотношение числа случаев ассиметрии (А) и сколиоза (Б) (в % ± m к числу обследованных) с возрастом юных музыкантов

Линейные корреляции и регрессионные уравнения зависимости количества случаев мышечной асимметрии и сколиоза от возраста у студентов и преподавателей (2-5-я группы) показывают, что в данных кластерах возрастное снижение этих показателей достаточно однонаправленно – на 1,07 и 0,66 % в год. Подобные зависимости можно объяснить тем, что опорно-двигательный аппарат, формирующийся в юношеском возрасте, в дальнейшем изменяется в основном за счет возраста и социальных факторов, не связанных с профессией музыканта.

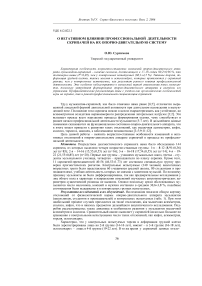

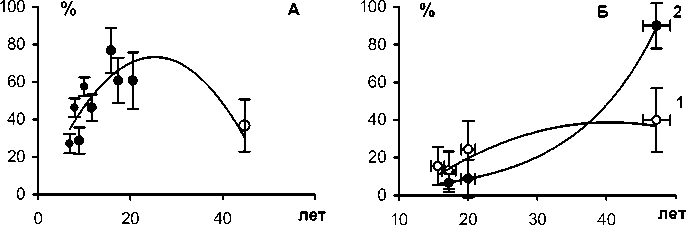

Проведенный нами регрессионный анализ зависимости встречаемости сколиоза от возраста музыкантов позволил осуществить прогноз развития данного отклонения (рис. А). Характерно, что такое заболевание, как миозит, у музыкантов впервые регистрируется во 2й возрастной группе (15,00 ± 0,48 лет). Дальнейшая динамика данного заболевания по мере возраста испытуемых носит характер нелинейной параболической зависимости. Остеохондроз впервые отмечается в 3-й группе (17,33 ± 0,23 лет), и по мере возраста испытуемых количественный показатель его экспоненциально увеличивается, достигая в 5-й группе (46,54 ± 1,07 лет) 83,10 ± 7,60 % (рис. Б). Возникновение и возрастно-стажевое повышение числа случаев заболеваний остеохондрозом, на наш взгляд, связано с неблагоприятными статико-динамическими перегрузками, которые испытывают скрипачи во время исполнительской деятельности. Это вполне объяснимо, поскольку даже незначительные сжатия межпозвоночных сегментов в результате вертеброгенных деформаций могут привести к развитию дистрофических поражений в них [13]. Длительное статическое напряжение мышц туловища вызывает миозит, ограничивающий подвижность позвоночного столба, что в свою очередь приводит к нарушению обмена веществ и дистрофическим изменениям в межпозвоночных дисках, усугубляя остеохондроз. При этом возникает окклюзия нервных корешков с нарушением иннервации позных мышц, что не снижает заболеваемости миозитом. Действие подобного замкнутого круга демонстрируется нелинейными аппроксимациями количественных показателей миозита и остеохондроза относительно возраста испытуемых (рис. Б) начиная с 15 лет.

Регрессионные кривые зависимости:

А – проявления сколиоза в зависимости от возраста молодых скрипачей (темные кружки), аппроксимированные на данные 45-летних музыкантов (светлые кружки), у = - 0,1132 х 2 + 5,7278 х + 0,8546, n=24, r=0,76;

Б – количества случаев миозита (1) и остеохондроза (2) в зависимости от возраста обследованных скрипачей, у 1 =- 610,54/ х + 53,26, n=51; у 2 = 1,42 + 1,10 х , n=35

Таким образом, есть все основания считать, что профессиональная деятельность музыкантов, в частности скрипачей, вполне закономерно оказывает неблагоприятное воздействие на процесс формирования опорно-двигательного аппарата в периоды роста организма и дальнейшей его морфофункциональной зрелости. Это прежде всего рекомендованные нами ранее [6;7] элементы специфической целенаправленной профилактической и лечебной физической культуры, а также специфического массажа и самомассажа.

Выводы. 1. Характерной особенностью возрастно-стажевых изменений опорнодвигательного аппарата музыкантов-скрипачей является наличие сколиоза, число случаев которого к 17-18 годам достигает у них 80,2±6,96 %, что статистически существенно выше (Р<0,05), чем у контрольных испытуемых (60,1±4,5 %).

-

2. Типичными для скрипачей отклонениями можно считать также торсию, деформацию грудной клетки, миозит и остеохондроз, проявляющиеся у представителей данной профессии раньше, чем в контрольных группах в результате раннего влияния профессиональной деятельности на организм юных музыкантов.

-

3. Это воздействие особенно неблагоприятно в начальный период становления юных музыкантов, поскольку затрагивает формирование опорно-двигательного аппарата и системы его управления. Профилактика обнаруженных нами негативных соматических изменений должна осуществляться с учетом как эргономических особенностей игровой деятельности, так и ранней профессиональной специализации скрипачей.

ON THE NEGATIVE INFLUENCE OF THE VIOLINISTS PROFESSIONAL ACTIVITY ON THEIR LOCOMOTOR SYSTEM

O.Ju. Sursimova

Tver State University

The characteristic feature of age-service changes in locomotor apparatus of violinists is scoliosis, that reaches 80,2±6,96 % to the age of 17-18, which is validly higher (Р<0,05), than in control group (60,1±4,5 %). In violinists, the typical torsion, deformation of thorax, myositis and osteochondrosis show up earlier as a result of early influence of their professional activity. These changes are especially adverse during the initial stage of becoming a young musician, since they complicate the formation of the locomotor apparatus along with the system of its control. Preventive recommendations are given with both ergonomic peculiarities of playing the violin and early professional specialization of violinists taken into consideration.