О неэлектромагнитной природе света

Автор: Эткин В.А.

Журнал: Доклады независимых авторов @dna-izdatelstwo

Рубрика: Физика и астрономия

Статья в выпуске: 24, 2013 года.

Бесплатный доступ

Приводятся многочисленные экспериментальные свидетельства неэлектромагнитной природы света. Предлагается акустико-солитонная концепция излучения, устраняющая ряд трудностей существующих теорий

Короткий адрес: https://sciup.org/148311895

IDR: 148311895

Текст научной статьи О неэлектромагнитной природе света

Древняя духовная традиция Индии и Китая, а также иудейская мистическая теософия Каббалы, зародившаяся около 538 г. до новой эры – все они утверждают существование некоей универсальной среды, являющейся источником и основной составляющей всякой жизни. В Индии ее называют прана, в Китае – чи, в иудейской теософии - астральным светом . Вслед за Востоком многие западные научные мыслители также придерживались представлений об универсальной среде, пронизывающей всю природу. В западной литературе эта невидимая всепроникающая

Доклады независимых авторов 2013 выпуск 24 среда была впервые упомянута пифагорейцами около 500 г. до новой эры под названием эфир [1].

Попытки построения теории этой среды начались с возникновения вихревой концепции эфира и вещества Декарта и не прекращаются до сих пор. Однако простой, понятной и естественной теории среды, способной передавать через себя свет от Солнца и звезд, так и не было найдено. Физические и математические модели эфира оказывались сложными, непонятными и запутанными. Тем не менее, и они не давали ответа на природу излучений, приводящих к столь многочисленным и разнообразным проявлениям их действия на объекты живой и неживой природы. В этой статье будет вскрыта неэлектромагнитная природа света и предложена акустико - солитонная концепция эфира как универсальной среды, переносящей все виды излучений колебаниями плотности различной частоты.

При анализе экспериментальных проявлений излучений неизвестной природы обращает на себя внимание прежде всего их разнообразие. Отсюда – та пестрота названий, которые давали им разные исследователи. В частности, Ф. Месмер, изучавший действие этого излучения на биологические объекты, приписывал его «животному магнетизму» [2].

В 1895 году физик В. Рентген обнаружил зеленоватое свечение, кристаллов бария вблизи катодной трубки, закрытой со всех сторон плотной чёрной бумагой. Исходящее из трубки излучение, названное им икс-лучами (а впоследствии рентгеновским излучением), обладало способностью ионизировать окружающий воздух, засвечивать фотопластинки, проникать сквозь многие непрозрачные и неэлектропроводные материалы, не отражаясь и не преломляясь [3].

В середине XIX века немецкий ученый К. Рейхенбах в течение 30 лет экспериментально изучал неизвестное науке воздействие, которое он называл «одической» силой [4]. Выяснилось, что при возникновении этой силы притягиваются не противоположные (как в электромагнетизме), а одинаковые полюса, т.е. подобное притягивается подобным. Этой уникальной полярностью обладали и кристаллы, не являющиеся магнетиками. При этом Рейхенбах обнаружил, что действие одического поля можно передать по проволоке, причем с небольшой скоростью (примерно 4 м/с), зависящей больше от удельного веса материала, нежели от его электропроводности. Эксперименты показали, что предметы могут быть заряжены «одической» энергией подобно электрическому заряду. При этом часть этой энергии может быть сфокусирована через линзы, подобно свету, тогда как другая часть огибает линзы подобно пламени свечи. Если эту преломленную часть физического поля поместить в воздушные потоки, она тоже отреагирует подобно пламени свечи. Отсюда он заключил, что среда, создающая это поле, сходна с газообразным флюидом.

К этим экспериментам следует добавить наблюдения М. Блондло [5], назвавшего обнаруженное им излучение неизвестной природы « N-излучением ».

В 1906 году профессор Н. П. Мышкин в серии статей сообщил о необъяснимом поведении тонкого слюдяного диска, подвешенного на тончайшей платиновой нити внутри теплоизолированного сосуда, который был защищен медным экраном и покрыт светонепроницаемой бумагой. Диск закручивал нить, реагируя на свет свечи, перемещение людей и неодушевленных предметов относительно него, а также в отсутствие видимой причины [6].

В 40-50-е годы прошлого столетия доктор Рейх, психиатр и коллега Фрейда, заинтересовавшись этими излучениями, много экспериментировал с ними, используя новейшие по тому времени электронные медицинские приборы. С помощью специально сконструированного высокочувствительного микроскопа он наблюдал пульсации некоей энергии, названной им «оргоном», в небе и вокруг всех органических и неорганических объектов. Рейх разработал много физических приборов для изучения поля этой энергии. Среди них был «аккумулятор», который мог концентрировать энергию оргона и был использован им для «подзарядки» людей этой энергией [7].

К этому периоду можно отнести также наблюдения за действием на человека и животных «биоэлектрических полей» Х. Лиакураза [1], «Z – лучей» А. Чижевского [8], а также «биополей» А. Гурвича [9].

В последующие годы стали известными новые факты, свидетельствующие о существовании излучения неэлектромагнитной природы. В 1948 г. астрофизик Н. Козырев путем фотографирования звезд через закрытый металлической шторкой объектив телескопа обнаружил существование во Вселенной специфического вида проникающего излучения, движущегося со скоростью, намного превышающей скорость распространения света в вакууме [10]. Эти опыты впоследствии были подтверждены группой акад. Лаврентьева [11].

В 1960 году был впервые зарегистрирован, а в 1986 году окончательно подтвержден эффект Ааронова-Бома, который обнаружил изменение интерференционной картины при включении и выключении миниатюрного соленоида, несмотря на его тщательное экранирование [12].

В 1973 г. в России был открыт также акустико – магнитоэлектрический эффект, доказавший существование взаимодействия электронов с ультразвуковой волной. Это принципиально противоречило теории Максвелла, которая запрещает подобные эффекты.

К этому периоду времени относится также изучение таких явлений, как воздействие некоего « Х – агента » Г. Мориама [13]; «радиэстезическое излучение» Ж. Пежо [14]; управляющее эволюцией «морфогенетическое поле» Р. Шалдрейка, [15]; «пси - поля и излучения» А. Дуброва и В. Пушкина [16]; «пятая сила» Де Саббаты [17]; «хрональные поля и излучения» А. Вейника [18]; «пустые волны» Ф. Селлери [19] и т.д.

В последние десятилетия ХХ столетия повышенное внимание вызвали так называемые продольные электромагнитные волны. В экспериментах А. Солунина и С. Грано, а затем и Г. Николаева [20] обнаружилось, что они порождают продольные силы, действующие вдоль направления тока. Они регистрируются контрастно-фазовой микроскопией высокочистой воды, фотоматериалами, защищенными светонепроницаемым экраном с фольгой, жидкокристаллическими индикаторами и т.п., и распространяется со скоростью, на несколько порядков превышающей световую [21]. Однако их существование никоим образом не вытекает из уравнений Максвелла, поскольку означает переменную толщину «силовых линий».

В 1999 г. излучение неэлектромагнитной природы было обнаружено в составе излучения оптического квантового генератора небольшой мощности [22]. В этих экспериментах луч лазера, предварительно пропущенный через пластинку кремния, менял электропроводность бидистиллята.

В 2001 г. в экспериментах по торможению пучка электронов с энергией 30 Мэв мишенью из вольфрама было зафиксировано закручивание маятника, помещенного за мишенью. Величина силы, вызывающей отклонение маятника, имела верхнюю границу 10-6 Н.

Самым характерным было изменение направления закрутки маятника при сдвиге тормозной мишени от одного конца маятника к другому [23]. Поляризованная неэлектромагнитная составляющая была обнаружена также методами радиэстезии и приборами биорезонанской диагностики и в составе излучений живой и неживой природы [24]. Показания этих приборов практически не изменялись при экранировке маталлической фольгой.

Необычные результаты были получены в последнее время и другими экспериментаторами (Уруцкоев Л.И . и др. , 2000); Пархомов А.Г . , 2004; Коротаев М . и др., 2004; Сердюк В.О . и др., 2007; Болдырева Л.Б . , 2010). В частности, группой Л. Уруцкоева при проведении экспериментов по электрическому взрыву фольг в чистой воде было зарегистрировано интенсивное свечение, которое возникало над взрывной камерой в момент разрыва в ней тока. Это излучение фиксировалось фотодиодом (ФД) и фотоэлектронным умножителем (ФЭУ-35), но имело неэлектромагнитную природу. Длительность этого свечения превышала длительность импульса тока (~0,15мс) и рекомбинации возникшей плазмы (~0,1мс) более чем в 10 раз. Большой неожиданностью явилась также малая длительность (~100нc) сигнала детекторов рентгеновского излучения – пластикового сцинтиллятора и ФЭУ-30 – по сравнению с импульсом тока (~150мкс), что не позволяло отнести регистрируемые сигналы к нейтронам. Кроме того, фотографии треков были совершенно не похожи на «классические» и напоминали след гусеницы с длиной следа до 1…3 мм. Такие треки не допускали их интерпретацию как следствия альфа, бета и гамма – излучения [25].

В последнее время стали поступать и прямые свидетельства отсутствия электромагнитной составляющей и в световом излучении. Так, по сообщениям из интернета, группой голландских физиков под руководством М. Буррези из Института атомной и молекулярной физики в Амстердаме в 2009 году были проведены прецизионные эксперименты по измерению магнитных поля в оптическом диапазоне излучения [26]. Для этого диапазона частот в роли детектора в их установке выступало металлическое покрытие на кончике зонда сканирующего микроскопа с прорезью шириной всего 40 нм. Ученые опустили зонд в 20 нм от волновода, где распространялся лазерный луч с длиной волны 1550 нм. В результате довольно сложной методики измерений исследователи пришли к выводу, что ими обнаружены лишь слабые признаки вторичной магнитной стоячей волны в детекторе в ближайшей

Доклады независимых авторов 2013 выпуск 24 окрестности волновода. Однако и это было фактически не магнитное поле в эфире, а наведенное светом в детекторе! Между тем согласно теории Максвелла, магнитная составляющая электромагнитного излучения должна нести такую же энергию, как и электрическая.

Таким образом, фактов, свидетельствующих о существовании неизвестных науке излучений неэлектромагнитной природы, столь много, что в настоящее время, выражаясь словами академика В.А. Трапезникова «отмахиваться от них нельзя, не рискуя погубить науку».

3. Следует ли из уравнений Максвелла электромагнитная природа света?

Принято считать, что трактовка оптических явлений как одного из проявлений электромагнетизма непосредственно следует из уравнений Максвелла (1864). Между тем сами эти уравнения базировались на концепции эфира как светоносной среды, так что скорее электромагнетизм Максвелла следовало бы рассматривать как следствие существования этой среды. С особой ясностью это проявилось при выводе уравнений Максвелла из первых принципов энергодинамики [27], которая обобщила термодинамику необратимых процессов (ТНП) на процессы полезного преобразования тепловых и нетепловых форм энергии.

К таким процессам относится и преобразование электрической энергии в магнитную, послужившее Максвеллу отправной точкой его теории электромагнетизма. Рассмотрим с позиций термодинамики систему, состояние которой характеризуется, помимо температуры T и энтропии S , векторами электрической D и магнитной B индукции. Если такая система находится во внешнем электрическом E и магнитном H поле, основное уравнение энергодинамики для нее имеет вид [27]:

dЭ = TdS + E· d D + H· d B , (1)

где Э – полная энергия системы. Члены E· d D и H· d B в этом выражении характеризуют элементарную работу dW e и намагничивания dW м. Если в такой системе осуществляются обратимые процессы взаимного превращения электрической и магнитной энергии, при которых S = const, то из закона сохранения энергии следует:

E· d D / dt + H· d B / dt = 0.

Этому простому и очевидному соотношению можно придать форму уравнений Максвелла, если рассмотреть частный случай системы типа трансформатора, состоящего из замкнутого электрического контура произвольной длины l e и переменного (в общем случае) сечения проводника f e, который охватывает замкнутый магнитопровод длиной l m с переменным по длине сечением f m. Подробный вывод изложен в [27], поэтому здесь мы ограничимся изложением его сути. Поскольку электродинамика оперирует теми же понятиями потоков и сил, что термодинамика необратимых процессов, выражение (2) удобнее записать в терминах ТНП в виде [27]:

J e /X м = – J м /X e .

Здесь Je = ∫D·dfe и Jм = ∫B·dfм – соответственно потоки векторов электрической и магнитной индукции, которые традиционно представляются числом силовых линий, пронизывающих сечения электрического контура fe и магнитопровода fm; Xe = ∫ E∙dle, Xм = ∫ H∙dlм – электродвижущая и магнитодвижущая силы, определяемые циркуляцией векторов E и H вдоль замкнутого электрического и магнитного контуров; dfe, dfм; dle, dlм – векторные элементы поверхности и длины этих контуров.

Перейдем теперь на основании теоремы Стокса в выражениях силы X м от криволинейного интеграла по замкнутому магнитному контуру длиной l m к интегралу от ротора вектора H по поверхности f е, натянутой на электрический контур, и от интеграла от вектора E по замкнутому электрическому контуру длиной l e в выражении X е – к интегралу от ротора E по сечению f м магнитопровода. Тогда уравнения (4) примут вид:

rot H = d D / dt , rot E = – d B / dt .

Эти уравнения отличаются от уравнений Максвелла в форме, предложенной Хэвисайдом и Герцем, тем, что в них фигурируют полные производные по времени от векторов электрической и

Доклады независимых авторов 2013 выпуск 24 магнитной индукции. Последнее не удивительно, поскольку в исходные уравнения энергодинамики (1) также входят полные дифференциалы векторов поляризации и намагничивания D и B . Характерно, что и сам Максвелл первоначально определял ЭДС также через полную производную d Ф/ dt от магнитного потока Ф [28].

Выражению (5) можно придать более привычный вид, если в выражении полной производной электрической индукции D = D(r,t) по времени dD/dt = (∂D/∂t)r + (vе·∇)D (7)

принять, как обычно, ∇·D = ρе, и представить второй член (8) как плотность тока проводимости jе = ρеvе . Тогда уравнение (6) принимает вид rot H = jе + (∂D/∂t) . (8)

Что же касается выражения (6), то ввиду отсутствия магнитного аналога тока проводимости его можно непосредственно переписать в форме, предложенной Хэвисайдом и Герцем:

rot E = – (∂ B /∂ t ). (9)

Как видим, уравнения Максвелла являются результатом приложения энергодинамики ко вполне определенному классу материальных систем, а не к электромагнитному полю. Это тем более очевидно, что в уравнении (8) фигурирует ток проводимости j е , отсутствующий как в эфире, так и в электромагнитном поле. Да и сами эксперименты Эрстеда, Ампера и Фарадея, послужившие основой для постулирования этих уравнений Максвеллом, проводились с реальными телами, а не с пустым пространством. В таком случае возникает естественный вопрос: какое отношение имеют эти уравнения к электромагнитному полю? Является ли их отнесение к уравнениям электромагнитного поля сколь-нибудь обоснованным?

Как мы сейчас покажем, эта часть постулата Максвелла не только не обоснована, но и ведет к нарушению закона сохранения энергии. Действительно, между четырьмя параметрами электромагнитного поля E, H, D и B, фигурирующими в уравнениях Максвелла, существуют 3 уравнения связи. Два из них вытекают из уравнений состояния: D = εоE; B = μоH, где εо, μо – электрическая и магнитная постоянные. Третье вытекает из обнаруженного Фарадеем еще в 1831 году факте, что параметры E и H изменяются синфазно, т.е. E = E(H) или H = H(E). Следовательно, из 4-х «электротонических» (по Фарадею) параметров состояния для пространства, заполненного какой-либо субстанцией, остается только один независимый параметр E или H. Это означает, что максвелловская идея взаимного превращения электрического поля в магнитное, требующая наличия по крайней мере двух независимых параметров и традиционно иллюстрируемая «цепочкой Брэгга», справедлива только для вещества. Для поля она неприемлема, поскольку его суммарная энергия εоE2/2 + μоH2/2 в условиях H = H(E) не сохраняется. Иными словами, в гипотетическом электромагнитном поле (ЭМП), введенном Максвеллом вместо эфира, никакого взаимопревращения электрической и магнитной энергии быть не может.

Указанное противоречие с законом сохранения энергии исчезает, если признать существование единой субстанции, взаимодействующей с веществом таким образом, что их суммарная энергия остается при этом неизменной. Чтобы решить, какова эта субстанция – эфир или электромагнитное поле – следует рассмотреть все известные на сегодняшний день проявления этого взаимодействия.

Распространяя относящуюся к веществу теорию электромагнетизма на окружающую его среду, Максвелл молчаливо допустил, что ЭМП обладает теми же свойствами, что и, например, антенна-излучатель (т.е. электрической и магнитной степенями свободы). Между тем эфир, который Максвелл считал светоносной средой, электрически нейтрален. Это признает и квантовая физика, не обнаружившая у фотонов ни электрических, ни магнитных свойств. Таким образом, ниоткуда не следовало, что электромагнитные колебания в веществе порождают микроскопические токи в эфире, как это предполагал Максвелл.

Далее, заменяя эфир электромагнитным полем, мы устраняем среду, в которой могли бы существовать электромагнитные колебания.

В-третьих, допуская вслед за Максвеллом, что состояние ЭМП характеризуется теми же параметрами, что и вещество (включая векторы индукции D и B) , мы сталкиваемся с проблемой «самодействия», т.е. с необходимостью объяснить, каким образом поле может индуцировать что-либо в самом себе?

В-четвертых, следуя концепции Максвелла, мы наделяем ЭМП способностью переносить энергию после того, как она покинула одно тело и еще не достигла другого. Тем самым предполагается, что ЭМП обладает собственной (внутренней) энергией, поскольку обмениваться можно только тем, чем тело и ЭМП располагают. Однако это допущение ошибочно, ибо электромагнитная энергия относится не к внутренней, а к внешней энергии, которая по определению не зависит от внутреннего состояния тел и определяется исключительно положением или движением объекта исследования относительно других тел.

В-пятых, утверждая существование электромагнитного поля, Максвелл имел в виду возможность его независимого от источников существования. Между тем достаточно удалить из пространства какие-либо тела, обладающие зарядом, как исчезнет электрическое поле. Это непосредственно следует из закона Кулона, согласно которому достаточно положить равным нулю хотя бы один из взаимодействующих зарядов, чтобы поле исчезло. Подобным же образом исчезнет электромагнитное поле, если в соответствии с законом Ампера положить равным нулю хотя бы один из взаимодействующих токов. Не является исключением и гравитационное поле, если положить в законе тяготения Ньютона хотя бы одну из взаимодействующих масс равной нулю. Таким образом, любые силовые поля порождены не массами, зарядами и токами самими по себе, а их неоднородным распределением в пространстве.

Наконец, экспериментальным основанием для утверждения об электромагнитной природе света Максвеллу послужило обнаруженное им равенство скорости света в воздухе со скоростью распространения в нем электромагнитных волн. Для этого Максвелл прибег к аналогии с акустикой, определив скорость распространения в веществе электромагнитных колебаний по известным коэффициентам диэлектрической и магнитной проницаемости ε r и μ r ряда сред. Когда эта скорость была пересчитана для условий вакуума по известным коэффициентам преломления для света, обнаружилось приблизительное соответствие этих скоростей для света и электромагнитных волн. Однако отсюда был сделан вывод не о единой природе среды, осуществляющей перенос колебаний оптического и электромагнитного диапазонов частот, а об электромагнитной природе света.

По-видимому, Максвеллу, как и многим другим, воспитанным на концепции «неуничтожимых» флюидов, не могло прийти в голову, что перенос энергии между телами в пространстве осуществляется вовсе не в той форме, что и в веществе. Идея «неуничтожимых» исключала возможность превращения одних из них в другие, поэтому равенство скоростей переноса света и электромагнетизма была воспринята Максвеллом как свидетельство их единой природы.

4. Подтверждают ли эксперименты Герца существование электромагнитных волн?

Известно, что эксперименты Г.Герца (1888) были стимулированы желанием его руководителя Г. Гельмгольца опровергнуть теорию Максвелла. В основе этих опытов лежала идея резонанса между электрическим приемным контуром в виде проволочной петли с регулируемым зазором и излучателем – вибратором Герца в виде двух стержней, в зазор которых была включена катушка Румкорфа. Вибратор и приемный контур помещались в параболические зеркала из алюминия, обеспечивающие параллельный пучок волн между ними с длиной около 0,60 м. Наличие искры и резонанса в приемном контуре свидетельствовало о колебательном процессе в вибраторе. Эти опыты, многократно повторенные затем другими исследователями, обнаружили, что волны, переносящие энергию между вибратором и приемным контуром, обладают всеми свойствами лучей света (отражением, преломлением, интерференцией, поляризацией и т. п.), отличаясь от них лишь длиной волны. Иначе и быть не могло, если и свет, и электромагнитная энергия переносились одним и тем же носителем – эфиром. Однако результаты этих опытов были интерпретированы совершенно иначе – как подтверждение переноса энергии между вибратором и приемным контуром в форме все той же электромагнитной энергии. Этот вывод был сделан на основе представления Максвелла о том, что электромагнитные колебания в проводнике или вибраторе Герца должны и в окружающем их эфире вызвать соответствующие электромагнитные возмущения. Между тем никаких экспериментальных оснований для этого ни тогда, ни теперь нет, поскольку ни эфир, ни физический вакуум как его квантовый аналог, не обладает ни электрическими, ни магнитными свойствами. В этих условиях обмен электромагнитной энергией между

Доклады независимых авторов 2013 выпуск 24 вибратором и приемным контуром мог осуществляться только благодаря превращению электромагнитной энергии излучателя в энергию эфира с последующим обратным превращением в электромагнитную энергию в детекторе или приемнике излучений. В таком случае в самом эфире никакого преобразования электрической энергии в магнитную не происходит, что снимает противоречие с законом сохранения энергии и в то же время лишает понятие электромагнитного поля каких-либо оснований. Лишается основания и миф об отсутствии материального носителя электромагнитных волн. Н.Тесла высказался по этому поводу совершенно недвусмысленно [29]: « беспроводный передатчик не производит волны Герца, которые являются мифом, но он производит звуковые волны в эфире, поведение которых похоже на поведение звуковых волн в воздухе, за исключением того, что огромная упругость и крайне малая плотность данной среды делает их скорость равной скорости света».

Таким образом, эксперименты Герца в действительности свидетельствовали против теории электромагнитного поля Максвелла, как это и предполагал Г.Гельмгольц. Они свидетельствовали о том, что свет и порожденные им оптические явления – не частный случай электромагнитных волн, а часть переносимой эфиром энергии, которая в принципе может восприниматься телами как свет, электричество, тепло и любая другая форма энергии. В этом отношении эфир – причина возникновения вообще всех, а не только оптических и электромагнитных явлений! Понимание этого побудило Н.Тесла специально посетить Г. Герца с целью убедить его в ошибочности интерпретации им результатов своих экспериментов. К сожалению, ни рано умерший Г.Герц, ни научная общественность не поверила экспериментам Н.Тесла.

5. Описывает ли вектор Пойнтинга поток электромагнитной энергии?

Представление Н. Умова (1873) о существовании потока энергии через границы материальной системы побудило Д. Пойнтинга в 1884 отыскать математическое выражение потока электромагнитной энергии. Для этого он рассмотрел случай, когда работы dWe = E·dD и dWм = H·dB имеют один знак, так что сумма dWe/dt и dWм/dt определяет суммарный поток электрической и магнитной энергии через границы системы. Принимая этот поток вслед за Максвеллом за некую единую сущность, Пойнтинг вводит вектор П, который выражается внешним произведением векторов напряженности электрического E и магнитного H полей и ориентирован по нормали к ним в направлении распространения электромагнитной энергии:

П ≡ E × H . (10)

Формально доказательство теоремы Пойнтинга непосредственно следует из уравнений (5) и (6):

dЭ / dt = E ⋅ rot H – H ⋅ rot E = – div ( E × H ) = – div П . (11)

Казалось бы, это обстоятельство закрепляет представление Максвелла о потоке электромагнитной энергии, подобном потоку жидкости. Однако это впечатление обманчиво. В действительности же в процессах взаимопревращения электрической и магнитной энергии потоки энергии dW e/ dt и dW м/ dt имеют в соответствии с (3) противоположный знак, т.е. направлены встречно, так что никак не могут отражать единой сущности. Более того, их сумма в обратимых процессах взаимопревращения энергии согласно закону ее сохранения всегда обращается в нуль вместе с вектором Пойнтинга. Таким образом, к электромагнитному полю теорема Пойнтинга никакого отношения не имеет. Более того, вектор Пойнтинга вовсе не обязательно связан с энергообменом системы, поскольку векторы E и H суть параметры состояния, а не процесса, и как таковые могут оставаться неизменными после изоляции системы. С другой стороны, обращение П в нуль также не свидетельствует об отсутствии процессов взаимного превращения электрической и магнитной энергии в системе, поскольку отражает только равенство мощностей N е и N м . В таких случаях говорят, будто вектор Пойнтинга «скользит по поверхности проводника». Однако при наличии диссипации части электромагнитной энергии вектор Пойнтинга становится отличным от нуля, хотя его нормальная составляющая в этом случае равна лишь величине потерь N д = N е – N м и выражает поток тепла через границы системы. Таким образом, выражение «преобразование вектора Пойнтинга в вектор Умова» свидетельствует только о возникновении энергообмена между веществом и внешней средой, причем отнюдь не в форме электромагнитной энергии.

6. Обнаружение Н. Тесла «радиантной» составляющей энергии эфира

В 1889 г. Н. Тесла предпринял серию уникальных исследований, одной из целей которых было воспроизведение опытов Герца (1887г.) в диапазоне частот, более близком к оптическому. Для этого он построил экспериментальную установку, названную им «усиливающим трансмиттером». Она представляла собой резонансный трансформатор, первичная катушка которого состояла из двух витков толстого кабеля с очень малым сопротивлением, а вторичная обмотка имела вид цилиндрической или конусной катушки высотой в несколько метров с большим числом витков провода, намотанного в один слой. Первичная катушка трансформатора была присоединена к генератору постоянного тока с напряжением 6 кВ через разрядник с электромагнитным прерыванием дуги. Для ускорения разряда и придания ему колебательного характера Тесла зашунтировал выводы генератора конденсатором большой емкости, установленным непосредственно вблизи разрядника. Вторичная обмотка была присоединена верхним концом катушки к тороидальной металлизированной антенне, обладающей небольшой емкостью при сравнительно развитой поверхности, а нижним концом – к заземлению. Настройка в резонанс первичной и вторичной цепи трансформатора Тесла осуществлялось подбором емкости конденсатора и зазора разрядника.

При проведении экспериментов Тесла обнаружил существование специфической формы энергии, которая переносилась в пространстве без каких-либо видимых посредников и обладала огромной проникающей способностью, не свойственной электромагнитным волнам. Специфика этого излучения, названного им «радиантным», проявлялась во многом. Прежде всего, эти излучения получались только с помощью односторонних импульсов тока высокой частоты (достигавших нескольких мегагерц). Они возникали, когда высоковольтный постоянный ток разряжается в искровом промежутке и прерывается до того, как возникнет какой-либо реверсивный (обратный) ток. Эффект значительно увеличивался, когда источником постоянного тока служил заряженный конденсатор. Он состоял в возникновении «светоподобного» потока энергии неизвестного происхождения, существующего отдельно от потока электронов. Этот поток имел вид «белых туманных газоподобных струй», которые распространялись по поверхности проводников поперек виткам, не проникая внутрь их (так называемый «скин-эффект») до тех пор, пока не достигали свободного конца катушки. При этом воздух вокруг сферы трансформатора Тесла и проводов светился белым цветом, как бы увеличиваясь в объеме. Однако в пространстве этот ток не улавливался. При применении конусообразных катушек «белое пламя» удавалось концентрировать и направлять. Поток излучения проникал на ярд в окружающее пространство и при длительности импульсов менее 100 микросекунд ощущался как нечто холодное, мягкое и безопасное. Однако при большей длительности эти импульсы вызывали «покалывание» вплоть до шокового удара. При этом обнаруживалась невероятная проникающая способность этих изучений: от них не защищали экраны, непроницаемые для электромагнитных волн. Эффект от воздействия радиантной энергии возрастал со временем при той же экспозиции при ее повторении (накапливался). При передаче энергии от острия трансформатора Тесла к медным пластинам в них появлялся заряд, равнозначный создаваемому сильным током. Этот поток в зависимости от расположения искрового разрядника мог или «нагнетать» заряд на поверхность или «высасывать» его из поверхности. В то же время радиантное излучение было нейтральным по отношению к зарядам и магнитному полю. Изменением напряжения и длительности импульсов трансформатора Тесла можно либо нагревать комнату, либо охлаждать её. При этом более короткие импульсы порождали течения, наполнявшие комнату прохладными потоками, и сопровождались появлением ощущения тревоги и беспокойства. К тому же радиантное излучение не подавалось фотографированию (только при очень длительных экспозициях появляются намеки на что-то подобное объекту).

О том, что радиантное излучение обладало свойствами, которых обычные поперечные электромагнитные колебания не обладают, свидетельствовал целый ряд фактов. Радиантная энергия распространялась по земле, т.е. передавалась по одному проводнику. При этом обычные лампы накаливания, будучи присоединенным к источнику (в том числе земле) одним контактом, были способны вызвать свечение, подобное по яркости дуговой лампе. Эти световые эффекты наблюдались и в вакуумных трубках, не вызывая их нагрева. При проникновении излучения в металл из него вырывались голубые стрелы, опасные для жизни. При погружении выводов вторичной катушки вертикально в масло на его

Доклады независимых авторов 2013 выпуск 24 поверхности образовывалась полость глубиной до 5 см. Ни один из этих энергетических эффектов Н.Тесла не удавалось получить при помощи гармонических электромагнитных колебаний высокой частоты. Это было открытие совершенно нового вида энергии и излучения.

Следует особо подчеркнуть, что и трансформатор Тесла не был обычным электромагнитным устройством. Трансформация напряжения в нем происходила иначе, чем для электромагнитной энергии (т.е. не пропорционально числу ампервитков). При этом напряжение на вторичной катушке могло превышать начальное напряжение на искровом разряднике в тысячи раз и достигать многих десятков миллионов вольт. К тому же развиваемое вторичной катушкой напряжение зависело от длительности импульса, возрастая с его укорочением. В разряднике, снабженном магнитом, радиантный ток не изменялся, несмотря на уменьшение электрического тока. Ток во вторичной катушке трансформатора Тесла не обнаруживался, однако напряжение увеличивалось с каждым сантиметром длины катушки. При этом коэффициент трансформации был значительно выше обычного. В катушках трансформатора Тесла, как и в шунтированной цепочке ламп накаливания наблюдалось «фракционирование» потока энергии: электроны двигались преимущественно через шунт (наименьшее сопротивление), а «радиантный» поток энергии (называемый также «холодным электричеством») – через лампы (наибольшее сопротивление для электронов). Радиантный поток энергии не был электромагнитным, поскольку он был нейтральным по отношению к зарядам и магнитному полю. В то же время этот поток был подобен оптическому излучению, отличаясь от него лишь частотой и обусловленным этим специфическим характером взаимодействия с веществом. Это дало основание Н.Тесла заявить о несостоятельности максвелловской интерпретации света как электромагнитной волны [29]. Достойно сожаления, что «научная общественность» не предприняла попыток выяснить суть «радиантного» излучения, до сих пор считая оптические явления частью электромагнитных.

7. Акустико - солитонная концепция излучения

Все упомянутые выше противоречия снимаются, если признать вслед за Эйнштейном, что «пространство немыслимо без эфира», и допустить его существование как взаимодействующей с веществом и осциллирующей в широком диапазоне частот материальной среды. При этом следует исходить из наиболее общего понимания эфира как безчастичной формы материи, заполняющей все пространство внутри и вне вещества, и на существующем уровне описания его структурной иерархии отличающегося сплошностью. Это соответствует делению материальной среды на дискретную и континуальную формы (вещество и эфир). Для дальнейшего в принципе достаточно, чтобы эта среда обладала общим для всех форм материи свойством – отличной от нуля плотностью ρ.

Наиболее серьезные возражения против эфира до настоящего времени базируются на ошибочном представлении о том, что он должен был бы оказывать сопротивление движению тел и приводить к диссипации энергии. Между тем явления трения и диссипации энергии не свойственны микромиру. С позиций энергодинамики диссипативный характер процесса трения обусловлен тем, что перемещение тела в какой-либо дискретной среде связано с разрывом старых молекулярных связей и образованием новых связей (релаксацией системы). Первый процесс связан с затратой некоторого количества работы, совершаемой против равновесия, второй – осуществляется самопроизвольно и сопровождается выделением тепла. Этот суммарный процесс сводится к превращению энергии из упорядоченной в неупорядоченную форму и потому возможен только в системах, обладающих хаотической (тепловой) формой энергии. В эфире, где тепловая форма энергии и диссипация энергии отсутствует, колебания эфира становятся незатухающими, а волны (продольные и поперечные) – структурно устойчивыми, поскольку дисперсия как причина ее нарушения отсутствует. Такие волны вполне подходят под определение солитона как локализованной в пространстве структурно устойчивой частицеподобной волны.

Pa

г

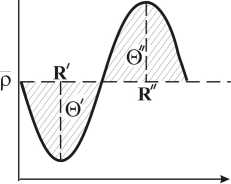

Рис. 1. Волна как диполь

Ввиду всепроникающего характера эфира он является непременным компонентом любой материальной системы. При этом любые частицы тела или сами эти тела являются теми «узлами», которые приводят к образованию стоячих волн разной частоты. Наряду с наличием частицеподобных свойств эта специфика послужила основой для целого ряда солитонных теорий строения вещества, приближающих нас к пониманию его как продукта «конденсации» эфира. Однако для нас важен сейчас не весь набор свойств солитонов, а лишь пространственная неоднородность распределения в них плотности р, что позволяет представить их в виде акустического диполя. С этой целью разобьем одиночную волну на два полупериода протяженностью Х/2, в течение которого отклонение от равновесия р - р имеет один знак (рис.1). Обозначим, далее, через ©в' и ©в " площади заштрихованных фигур в каждом полупериоде волны (©в' = — ©в"), а через R' и R " — положение центров каждой из двух заштрихованных площадок. Тогда по аналогии с дипольными моментами диэлектрика или магнетика можно ввести момент распределения плотности солитона Z в:

Z в = (© в R' + © в " R " = © в " A R в , (12)

где A R в = R "— R' — плечо «диполя», образованного одиночной волной (солитоном). Вектор Z в является одним из параметров пространственной неоднородности Z , = © i A R i , введенных энергодинамикой. Такого рода параметры существуют также для энтропии 5 , массы М , числа молей к- го вещества N k , заряда З , импульса Р и т.п., обобщая понятие вектора электрического смещения D и тока смещения j e как его производной по времени. Подобно им, момент распределения плотности Z в характеризует отклонение её распределения в солитоне от равномерного, представляя его как акустический диполь.

Каждый солитон обладает собственной энергией, плотность которой Е в, описывается единым для волн любой природы выражением [30]:

Е в = рA в 2v2/2 , Дж/м3 (13)

и зависит в общем случае как от амплитуды Ав, так и от частоты волны v. При этом энергия солитона эс может быть найдена как частное от деления плотности энергии волны Ев на число стоячих волн в единице объема Nв = V3/3п2с3:

э с = Е в/ N в = 3рп 2 с 3 A 2 /2v, Дж (14)

Известным образом может быть найдена и сила воздействия акустического диполя на вещество как производная от энергии поля излучений по вектору смещения [27]:

Fb = — (дЕ в / d R B). (15)

Существование таких сил подтверждается экспериментами Столетова. Силовое взаимодействие эфира с веществом носит избирательный (резонансный) характер. Поэтому солитоны разных частот вызывают в веществе самые различные явления: поглощение и отражение, диссоциацию и ионизацию, поляризацию и намагничивание, фотоэффект и фотосинтез, фотоядерные реакции и трансмутацию химических элементов. В этом отношении эфир – причина возникновения вообще всех, а не только оптических и электромагнитных явлений, как это предполагала теория электромагнетизма Максвелла. Тем самым делается следующий шаг к синтезу явлений окружающего нас мира.

Эвристическая ценность акустико-солитонной концепции взаимодействия проявляется прежде всего в возможности объяснения ряда явлений. В частности, из выражения (15) следует, что причиной возникновения энергообмена между телами, разделенными в пространстве, является возникновение градиентов или перепадов амплитуды или частоты собственных колебаний структурных элементов вещества (ядер, атомов, молекул, тел в целом и т.п.), подобно тому, как это имеет место в процессах теплопроводности, электропроводности, диффузии и т.п. Следовательно, перенос энергии в эфире подчиняется тем же закономерностям, что и в веществе. Те же причины вызывают нарушение равновесия между эфиром и веществом, приводящие к «подпитке» энергией эфира те преобразователи энергии, которые демонстрируют на выходе мощность, превышающую подведенную к ним (так называемые «сверхединичные» устройства).

Предложенная акустико - волновая концепция проливает новый свет на процесс излучения. Согласно ей, все упомянутые выше излучения имеют единую природу и отличаются лишь диапазоном частот его колебаний. В частности, волны оптического и электромагнитного диапазонов возникают при взаимодействии эфира с атомами вещества, рассматриваемыми как осцилляторы. «Механизм» таких осцилляций несложен: когда орбитальные электроны двигаются навстречу исходящим из эфира силам, они испытывают кратковременное торможение, а эфир – единичное возмущение, которое распространяется в нем в виде потока солитонов Jc = ν, следующих друг за другом с частотой ν. При этом поток лучистой энергии приобретает простой смысл произведения энергии солитона эс на его поток Jc .

Особенно ценным представляется возможность преодоления ряда трудностей существующих теорий. Принципиальная возможность существования в эфире продольных волн объясняет сверхсветовую скорость распространения ряда излучений. Делаются понятными такие свойства ряда излучений, как способность их проходить без существенного ослабления сквозь «непрозрачные» для электромагнитных волн экраны, накапливать и длительное время сохранять вызванные излучениями изменения в поглощающих их средах и т.п.

Не менее важно, что исходя из нее появляется возможность вывести закон излучения М.Планка, который не опирается на какие-либо гипотезы или постулаты квантово-механического характера, и на положения, противоречащие классической физике [27]. Это касается не только утверждений о дискретности любого энергетического спектра (а не только электронных уровней в атоме) или о пропорциональности кванта излучения первой степени частоты вопреки соотношению (13), но и предположений о существовании неизлучающих («устойчивых») орбит, об «одномоментном» (лишенном длительности) «перескоке» электрона с орбиты на орбиту, о независимости кванта излучения от амплитуды волны, об элементарности фотонов как бесструктурных частиц и т.п.

Кроме того, снимается проблема дуализма «волна-частица», поскольку сами частицеподобные свойства солитона объясняют, почему излучение в одних случаях обладает свойствами волны (интерференция, дифракция, поляризация), а в других – свойствами частиц (фотоэффект, эффект Комптона). Исчезает необходимость дискутировать по поводу релятивистской массы фотона, поскольку солитон, как и любая волна, не имеет массы. Становится легко объяснимым явление интерференции фотона с самим собой, поскольку он предстает в виде пакета из большого числа солитонов. Снимается проблема устойчивости атома в процессе излучения, поскольку энергия, уносимая солитоном, много меньше энергии фотона. Появляется возможность дать классическое объяснение ряда положений квантовой механики (в том числе спектральной чувствительности фотокатодов, закона формирования спектальных серий, уравнения Шрёдингера и смысла постоянной Планка).

Наконец, открывается перспектива восстановить утраченные теоретической физикой причинно-следственные отношения и устранить излишний индетерминизмом квантовой механики.

Достойно сожаления, что упорное нежелание физиков признать свою ошибку и вернуть эфир не позволило даже спустя три четверти века преодолеть «…отрывочность и неполноту наших представлений об окружающем нас в биосфере мире излучений» (Вернадский В.И., 1926). Остается надеяться, что постоянно нарастающая масса экспериментальных данных вынудит, наконец, пересмотреть сложившиеся представления о природе света.