О некоторых эколого-физиологических особенностях залежных растений Центральной Тывы

Автор: Куулар Марина Май-Ооловна, Намзалов Бимба-Цырен Батомункуевич

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 4, 2010 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены стадии восстановления растительности залежных экосистем по фону темно-каштановых почв Центральной Тувы. Приведены сведения о динамике водного режима и содержании пигментов на примере модельных видов (Artemisia glauca., Elytrigia repensi, Scabiosa ochroleuса., Неteropappus altaicus.) на разных стадиях восстановления растительности залежей. Результаты исследований выявили соответствие изменений эколого-физиологических показателей (водного режима и содержание пигментов) видов растений на различных стадиях демутации.

Демутация, залежная растительность, сукцессии, временные стадии восстановления

Короткий адрес: https://sciup.org/148179533

IDR: 148179533 | УДК: 581.1

Текст научной статьи О некоторых эколого-физиологических особенностях залежных растений Центральной Тывы

Демутация как сложный процесс восстановления не только естественной растительности, но и почвенного плодородия после определенного периода ее освоения под посевы культурных растений изучена в различных секторах Евразийского пространства [1, 2, 3, 4]. При этом многими исследователями подчеркивается, что наличие общих черт в динамике восстановления не исключает проявления ряда специфических региональных особенностей. Последние являются следствием не только самобытности длительного этапа филоценогенеза растительности, но и природно-климатических условий. В результате в демутациях могут различаться количество временных стадий и их продолжительность, состав и разнообразие видов растений в сообществах. Нередко могут выпадать отдельные стадии или, напротив, могут усложняться за счет формирования особых промежуточных стадий.

Классиками степеведения [5,6] даны обобщающие схемы зацелинения степных залежей, они в целом состоят из 4 стадий:

-

1) бурьянистой (стадии полевых сорняков);

-

2) корневищной;

-

3) рыхлокустовых злаков;

-

4) плотнокустовых злаков (вторичная цели на).

Сукцессия на залежных землях на месте сухих степей в условиях горно-котловинного рельефа Тывы имеет свою специфику и достаточно часто не укладывается в общепринятую схему, установленную в европейской части страны. Четыре классические стадии, отмеченные нами выше, не всегда четко проявляются. Касаясь региональных особенностей демутаци-онных процессов, следует отметить факт развития особой мелкобурьянистой стадии, предшествующей развитию крупного бурьяна, в условиях Абаканских и Тувинских степей [1,7,8] С другой стороны, на залежах по фону каштановых почв в Бурятии наблюдаются случаи выпадения бурьянистых группировок [4], при этом длиннокорневищные злаки (Elytrigia repens, Leymus chinensis) формируют почти монодоми-нантные сообщества с небольшим участием видов – монокарпиков первичной стадии. В целом европейский трафарет залежной демутации, приводящий к восстановлению исходной степной растительности, не приложим в полной мере на пахотно-трансформированных землях Тывы и Забайкалья [9].

Основной целью исследования является изучение демутации растительности на темнокаштановых почвах и черноземах; пигментного состава и водного режима в листьях растений на различных стадиях восстановления залежных экосистем. Нами в ходе полевых исследований с 2006-2009 гг. начаты комплексные работы по залежным экосистемам Центральной Тывы: Пий-Хемский (окр. с. Уюк) и Тандынский (окр. с. Балгазын) районы, расположенные на высоте 550-650 над ур. м.

Объекты и методы исследования

Объектами наших исследований были залежные растения, которые встречаются во всех ста- диях восстановления (сквозные): Artemisia glauca Раll. ex Willd., Elytrigia repens (L.) Nevski, Scabiosa ochroleuса L., Неteropappus altaicus (Willd.) Novopokr.

Для исследования было выбрано 3 ключевых участка залежных сообществ Центральной Тывы на различных стадиях восстановления:

-

1. Полынно-бодяковая залежь (бурьянистая стадия);

-

2. Вюнково-гетеропаппусово-пырейная залежь (корневищная стадия);

-

3. Пырейно-ковыльно-змеевковая залежь (рыхлокустовая стадия).

На каждом выбранном участке исследуемого растительного сообщества нами закладывалась экспериментальная площадка размером 100 м2. В пределах пробных площадок брались образцы для анатомо-физиологических исследований с четырех отмеченных выше модельных видов растений.

Основные показатели по водному режиму и пигментному составу изучались на образцах листьев, отобранных в верхней трети стебля у особей растений средневозрастного генеративного состояния, нормально развитых неповрежденных растений. Отбор образцов листьев с модельных растений проводили, начиная со второй половины июня до конца августа в сообществах различных стадий демутации. Содержание пигментов в листьях определяли в фиксированных 96%-ным этиловым спиртом образцах, в трехкратной повторности. Навеска растительного материала составляла 1,000±0,056 г. Экстракция пигментов проведена по методу Т.Н. Годне-ва 96%-ным этиловым спиртом. Оптическая плотность D растворов измерена при длинах волн, соответствующих максимуму поглощения хлорофиллов «а» и «в».

С а (мг/л) = 13,70 x D 665 - 5,76 x D 649 С в (мг/л) = 25,80 x D 649 - 7,60 x D 665 С а + в (мг/л) = 6,10 х D 665 + 20,04 D 649

Для массового определения пигментов листа использовали фотоэлектроколориметр (ФЭК). Для определения пигментов вытяжку промеряют при λ=649 и 665 нм. Количество пигментов дано в расчете на сухую и сырую массу по И.П. Быкову [10].

Содержание воды в листьях растений определялось весовым методом [10]. Абсолютно сухой вес растительного материала определяли высушиванием до постоянного веса при 105° С.

Результаты и обсуждение

Одной из основных проблем современной экологии является изучение механизмов адапта- ции растений к неблагоприятным факторам среды. Нами изучены основные черты водного режима залежных растений Центральной Тувы, который формируется при резко континентальном климате, недостаточном увлажнении, пониженном температурном режиме почв и интенсивной солнечной радиации. Абсолютный минимум температуры воздуха -49,9°С. Абсолютный максимум температуры воздуха +37,5°С. Летний период жаркий и сухой, период активной вегетации растений составляет 115-125 дней. В течение трех летних месяцев выпадает 60% годового количества осадков [11].

Наблюдения ряда авторов в аридных и полу-аридных зонах страны [12, 13, 14, 15, 16] свидетельствуют о том, что степные и пустынные виды растений, обитающие в одном и том же сообществе, значительно различаются между собой по уровню оводненности листьев. В частности, в степных сообществах всегда в небольшом количестве отмечаются степные суккуленты с повышенным содержанием воды, вместе с тем у доминирующих узколистных злаков понижена оводненность листьев. Большой диапазон значений у ксерофитов, вероятно, связан с выраженной подвижностью водного режима и определяется континентальностью климата степного ландшафта. В отдельных степных районах страны пределы этих колебаний меняются, они нарастают по мере усиления континентальности климата. В связи с этим важно было установить уровень оводненности листьев у экспериментальных растений в ходе демутации в условиях Центральной Тувы, получить представление о динамике содержания воды.

Как известно, степень оводненности – важный показатель водного режима растений. С содержанием воды связаны концентрация клеточного сока, водный потенциал отдельных органов растения, отношение его к почвенной и атмосферной засухе. Определение содержания воды в листьях дает возможность выяснить экологофизиологические особенности растений, вскрыть механизмы их адаптации к условиям среды [17].

Полученные показатели по годам, средние значения влажности листьев, а также абсолютные максимумы и минимумы обобщены в таблице 1.

Виды с содержанием воды от 70 до 79%: Artemisia glaucа (мезоксерофит), Scabiosa ochroleuса (мезоксерофит), а также Неteropappus altaicus (ксерофит). Эта группа объединяет виды разной экологии. Наибольшее число показателей приходится на данный интервал влажности. Листья корневищных злаков имеют меньший запас воды, в связи с этим Elytrigia repens вхо- раженной подвижности водного режима у рас- дит в интервал 50-60%. Столь значительный тений в условиях залежного режима.

диапазон (от 50 до 79%) свидетельствует о вы-

Таблица 1

Содержание воды в листьях залежных растений , % от сырой массы

|

Вид |

2007 |

2008 |

2009 |

Абс. макс. |

Абс. мин. |

Арифм. разница |

||||||

|

макс. |

мин. |

ср . |

макс. |

мин. |

ср . |

макс. |

мин. |

ср . |

||||

|

Artemisia glauca |

76,9 |

33,3 |

57,8 |

77,7 |

40,5 |

59,1 |

77,6 |

31,2 |

54,4 |

77,7 |

31,2 |

46,5 |

|

Elytrigia repens |

57,2 |

50,2 |

53,8 |

58,7 |

51,4 |

55,0 |

62,2 |

50,5 |

56,3 |

62,2 |

50,2 |

12,0 |

|

Scabiosa ochroleu са |

70,0 |

34,0 |

53,3 |

70,0 |

31,3 |

50,6 |

69,5 |

28,3 |

48,9 |

70,0 |

28,3 |

41,7 |

|

Не teropappus altaicus |

71,7 |

32,0 |

54,0 |

73,0 |

31,9 |

52,4 |

71,8 |

26,4 |

49,1 |

73,0 |

26,4 |

46,6 |

По данным А.А. Горшковой [16], наибольшее содержание влаги в течение летнего сезона наблюдается в начале вегетации, в молодых листьях, а также в разгар вегетации в летние месяцы, когда выпадают наиболее обильные осадки. В конце лета и начале осени происходит заметное понижение запасов воды в листьях, связанное, скорее всего, с возрастом листьев растений.

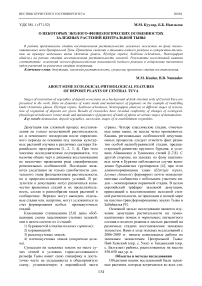

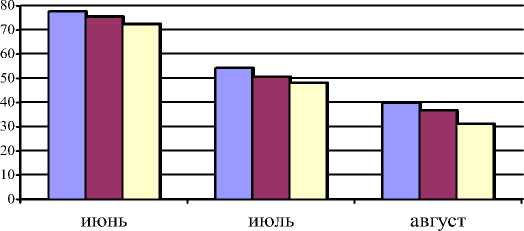

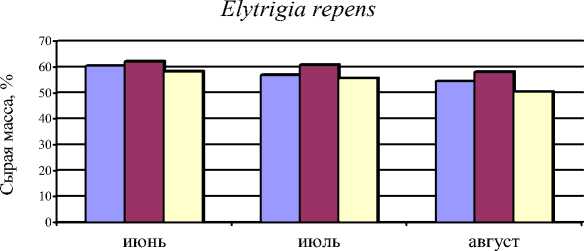

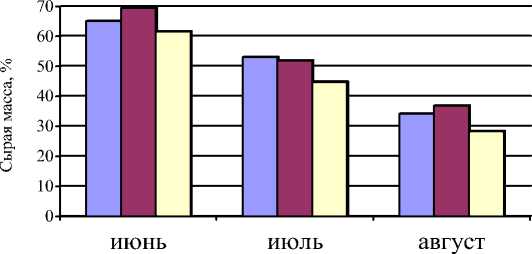

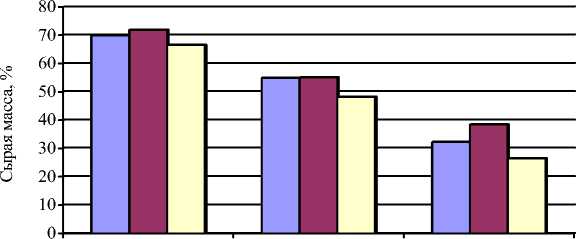

В такой же степени постепенное обезвоживание тканей у исследованных растений и по стадиям залежной сукцессии (рис. 1) на протяжении вегетационного сезона связано с уменьшением у них водопоглощающих и водоудерживающих свойств. Изменения оводненности в течение сезона, вызванные метеорологическими факторами в условиях Центральной Тувы, проявляются четко.

Artemisia glauca

бурьянистая стадия корневищная стадия рыхлокустовая стадия

бурьянистая стадия корневищная стадия рыхлокустовая стадия

Scabiosa ochroleuca

бурьянистая стадия корневищная стадия рыхлокустовая стадия

Heteropappus altaicus

июнь июль август бурьянистая стадия корневищная стадия рыхлокустовая стадия

Рис . 1. Содержание воды от сырой массы в листьях залежных растений по стадиям восстановления (%), 2009 г.

Один из подходов выявления адаптивных стратегий видов в ходе залежной сукцессии – это изучение пигментов с целью получение сравнительных характеристик содержания хлорофилла в листьях растений одних и тех же видов, произрастающих в различных условиях процесса демутации. Такой подход дает воз- можность лучше понять роль пигментных систем в адаптации растений к экологическим условиям. Исходя из этого, нами сравниваются усредненные значения хлорофилла (а+в) модельных видов растений, которые встречаются во всех стадиях восстановления залежей (табл. 2).

Таблица 2

Содержание хлорофилла ( а + в ) в листьях залежных растений по стадиям восстановления (2008, 2009 гг .)

|

Вид |

Хлорофилл (а+в) |

||

|

мг/г сырой массы |

мг/г сухой массы |

мг/дм2 |

|

|

2008 / 2009 |

2008 / 2009 |

2008 / 2009 |

|

|

Полынно-бодяковая залежь (бурьянистая стадия) |

|||

|

Artemisia glauca |

0,74 / 0,85 |

2,29 / 3,39 |

2,94 / 4,34 |

|

Elytrigia repens |

0,85 / 0,85 |

2,20 / 2,32 |

2,80 / 3,79 |

|

Scabiosa ochroleu са |

0,62 / 0,88 |

1,72 / 2,94 |

2,32 / 3,01 |

|

Не teropappus altaicus |

0,70 / 1,02 |

1,82 / 3,40 |

2,78 / 4,87 |

|

Вюнково-гетероппапусово-пырейная залежь (корневищная стадия) |

|||

|

Artemisia glauca |

0,99 / 0,97 |

3,19 / 3,93 |

2,06 / 2,12 |

|

Elytrigia repens |

0,56 / 0,62 |

1,34 /1,69 |

2,98 / 2,76 |

|

Scabiosa ochroleuса |

0,65 / 0,93 |

1,79 / 3,01 |

2,32 / 4,05 |

|

Неteropappus altaicus |

0,65 / 0,77 |

1,74 / 2,28 |

2,30 / 3,78 |

|

Пырейно-ковыльно-змеевковая залежь (рыхлокустовая стадия) |

|||

|

Artemisia glauca |

0,81 / 0,87 |

2,47 / 3,34 |

3,64 / 4,88 |

|

Elytrigia repens |

0,79 / 0,75 |

1,82 /1,66 |

2,39 / 2,5 |

|

Scabiosa ochroleuса |

0,70 / 0,87 |

1,98 / 3,04 |

2,30 / 2,95 |

|

Неteropappus altaicus |

0,78 / 0,81 |

1,96 / 2,38 |

2,32 / 3,31 |

У исследованных нами видов растений отмечается пониженное содержание хлорофилла, оно колеблется в основном от 0,56 до 1,02 мг/г сырой массы, или от 1,34 до 3,93 мг/г сухой массы.

Анализ полученных результатов показал, что наиболее богат пигментами Artemisia glauca (0,99 мг/г сырой массы), имеющий большие запасы воды в листьях, иногда у Неteropappus altaicus в бурьянистой стадии (июнь) наблюдались максимальные значения до 1,02 мг/г сырой массы. В то же время у Scabiosa ochroleuса в корневищной стадии (август) отмечалось низкое содержание пигментов - 0,68 мг/г сырой массы, что связано с неблагоприятным увлажнением исследуемых районов.

Заключение

Максимальное содержание воды в листьях у залежных растений Центральной Тывы изменяется от 62,2 до 77,7% в зависимости от экологической приуроченности вида. Минимумы находятся в пределах 26,4 до 50,5%. (табл. 1). Особенно низкий показатель между этими абсолютными значениями у корневищного злака Ely-trigia repens (11,7%), что указывает на высокую водоудерживающую способность пырея. Однако это связано и с уплотнением почвы, приводящим к уменьшению аэрации, корни растения выдерживают засуху, ритм их развития не нарушается. Более оводнены ткани Scabiosa ochroleu са (70,0%), Не teropappus altaicus (71,8%); максимальные показатели у Artemisia glauca (77,7%) - мезоксерофита с широкой экологической амплитудой .

По мере снижения воды в листьях увеличивается диапазон значений между максимумом и минимумом, т.е. увеличивается подвижность водного запаса, что имеет важное адаптационное значение. В целом залежные растения Центральной Тывы имеют несколько высокое содержание воды в листьях по сравнению со степными растениями других регионов, в частности для степных видов Ставрополья максимальное значение составляет 49-71%, минимальное - 3260%, для Казахстана - 60-70 и 32-42% соответственно, в Западной Сибири максимумы равны 44-75% [16]. Это, вероятно, связано с особенно выраженной континентальностью климата, неблагоприятным температурным и водным режимами среды.

Содержание хлорофилла в листьях залежных растений Центральной Тувы составляет в среднем 0,79 мг/г сырой массы или 2,40 мг/г сухой массы. Наиболее обогащен хлорофиллом Artemisia glauca (0,87 мг/г сырой массы), имеющий большие запасы воды в листьях, менее - Elytrigia repens (0,74 мг/г сырой массы). Соотношение двух форм хлорофилла (а и в) невысокое, оно колебалось от 0,72 до 1,01. Однако низкое количество пигментов связано с интенсивной инсоляцией и недостаточным увлажнением почвы.

Сопоставление материалов с аналогичными данными из других природных зон указывает на то, что по содержанию хлорофилла залежные растения Центральной Тувы (0,7-1,2 мг/г сырой массы) приближаются к степным растениям сухостепных экосистем Забайкалья (0,8-2,0 мг/г сырой массы) [18, 19].

Выводы

Результаты наших исследований показали, что сообщества залежной растительности ЦентральноТувинской котловины хорошо отражают процессы восстановления степей. Процесс демутации включает 3 стадии восстановления (бурьянистая, корневищная, рыхлокустовая). В результате многолетних сукцессий восстанавливается видовой состав, характерный для степной растительности. Залежи отличаются невысоким биоразнообразием, где число видов не превышает 23. Темпы и схемы зарастания залежей различные. Наиболее богато представлены сообщества бурьянистой и корневищной стадий, что указывает на молодость залежных сукцессий в регионе [20].

Анализ содержания пигментов изученных залежных сообществ указывает на то, что наибольшее количество воды и хлорофилла содержится у растений, произрастающих в корневищной стадии, среднее содержание воды в листьях достигает 56,5% от сырой массы, хлорофилла -0,87 мг/г сырой массы. Наименьшим содержанием воды и хлорофилла характеризуются растения рыхлокустовой стадии, среднее значение воды достигает 51,0% сырой массы, хлорофилла

– 0,74 мг/г сырой массы (рис. 1, табл. 2 – приведены усредненные показатели за 2008 и 2009 гг.). Уменьшение содержания пигментов в листьях растений, а также их общей оводненности у модельных растений в ценозах рыхлокустовой стадии объясняется заметными изменениями в структуре сообществ. Структурно-функциональные характеристики пырейно-ковыльно-змеевкового сообщества уже близки к исходным степным. В видовом составе преобладает плотнокустовой злак – ковыль Крылова ( Stipa krylovii ), проективное покрытие травостоя изреживается за счет уплотнения поверхностных горизонтов почв, в результате создаются экологические условия, близкие зональным сухостепным. Эти факторы и вызвали уменьшение показателей водно-пигментной системы по сравнению с данными в корневищной стадии. Действительно, вьюнково-пырейные сообщества по всем эколого-структурным особенностям близки залежным группировкам начальных стадий демутации.

Растения залежных сообществ произрастают в одинаковых условиях освещенности, поэтому различие в содержании хлорофилла в большей степени зависит от плодородия почвы и недостаточного режима увлажнения, что уменьшает содержание пигментов в листьях растений. Выявленные отличия в содержании хлорофилла объясняются почвенно-климатическими условиями, которые в комплексе создают свой микроклимат в каждом сообществе.

Результаты наших исследований содержания воды и пигментов в листьях залежных растений на внутриорганизменном уровне показали сложность процесса демутации в регионе Центральной Тувы и в то же время подтвердили специфику экологических условий формирования залежных сообществ в различных стадиях их восстановления. Это важно не только в теоретическом отношении, перспективно их индикационное значение в оценке залежных земель.