О некоторых концептах новой парадигмы регионального управления

Автор: Мишхожева Амина Амдулчеримовна

Журнал: Научный вестник Южного института менеджмента @vestnik-uim

Рубрика: Стратегия развития регионов

Статья в выпуске: 3 (3), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье обосновывается необходимость новой модели управления развитием региона. Анализируется потенциал кластерной политики в современных парадигмах регионального развития.

Управление региональным развитием, парадигмы регионального управления, кластерная политика, межрегиональная интеграция

Короткий адрес: https://sciup.org/14338663

IDR: 14338663 | УДК: 338.24.01

Текст научной статьи О некоторых концептах новой парадигмы регионального управления

Содержание, стиль и методы управления регионом, вызывающие массу нареканий в наши дни обусловлены историческими процессами, когда регионы России формировались по административно-территориальному признаку. Ранее управление регионом представляло собой, по сути, администрирование, каковым остается и по сей день [2,7]. Современные тенденции децентрализации и регионализации требуют управления иного типа, отличного от простого администрирования. Если основоположники региональной экономики рассматривали регион только как сосредоточение природных ресурсов и населения, а не как субъект экономических отношений, то современные исследования требуют подхода к региону как к многофункциональной и многоаспектной системе.

В частности, процессам децентрализации предшествовало ослабление центральной власти, в силу чего региональные администрации были вынуждены взять на себя решение новых проблем в регионе, которые до этого решались на федеральном уровне. Претерпело изменение и система взаимоотношений власти с хозяйствующими субъектами. Крупные хозяйствующие субъекты, использовавшие административную власть в качестве основного ресурса в период своего становления и нередко находившиеся под опекой и патронажем, в новых экономических условиях получили определенную экономическую самостоятельность. В частности, это возможность регистрировать бизнес в других регионах, и тем самым выводить из сферы действия региональной власти финансовые потоки, кадровые и производственные мощности.

На лицо возможности для изменения конфигурации экономического пространства региона, что предопределяет объективную необходимость смены парадигмы управленческих действий на всех уровнях власти, оптимизации управленческих институтов и структур принятия решения в целях эффективной реализации государственных задач.

Одним из основополагающих направлений развития научной мысли в области региональной экономики является исследование новых парадигм и концепций региона, наряду с пространственной организацией экономики, размещением видов деятельности и межрегиональным взаимодействием.

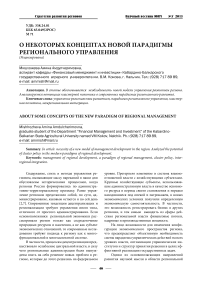

В научной литературе широкое распространение получила следующая классификация парадигмы региона: регион-квазигосударство, регион-квазикорпорация, регион-рынок, регион-социум [1] (табл. 1).

Как показывает мировой опыт, важной частью экономической политики развитых стран является кластерная модель развития территорий, используемая для усиления конкурентоспособности, повышения кооперации и инновационной активности хозяйственных субъектов. В России в последние годы уделяется значительное внимание вопросам формирования конкурентоспособных кластеров (межрегионального и межотраслевого характера), как эффективному синергетическому инструменту развития региональной экономики.

В данном аспекте переформатируем таблицу 1 и проанализируем место кластерной политики в разрезе современных парадигм регионального развития (табл. 2).

На наш взгляд, перечень концепций, представленных в таблицах 1 и 2, не полон и практически не учитывает роль института Полномочного представителя Президента РФ в федеральных округах. В данной связи поддерживаем позицию А. Скоча о целесообразности введения в научный оборот новой парадигмы - «регион как часть макрорегиона» [3], подразумевая под макрорегионом федеральный округ.

Данная парадигма претендует на то, чтобы вобрать в себя весь прагматизм, присутствующий в других парадигмах регионального развития. Кроме того, пятая парадигма не противоречит, а скорее коррелирует с остальными (рис. 1).

Таблица 1

|

Парадигмы региона |

Содержание и особенности |

||

|

Определение региона |

Специфика |

Вектор развития |

|

|

Регион-квазигосударство |

Обособленная подсистема государства и национальной экономики |

Акцент на аккумулировании регионом функций и финансовых ресурсов центра |

Углубление процессов децентрализации и федерализации |

|

Регион-квазикорпорация |

Крупный субъект экономической деятельности |

Акцент на активной конкурентной политике региона с другими регионами, национальными и транснациональными компаниями на рынках товаров, услуг, факторов производства |

Расширение экономической самостоятельности путем передачи экономических прав от центра региону |

|

Регион-рынок |

Рынок, имеющий определенные границы (ареал). |

Акцент на исследовании общих условий экономической деятельности региона и специфике региональных рынков |

Выделение нового направления - регионального рынковедения |

|

Регион-социум |

Общность людей, проживающих на определенной территории |

Акцент на повышении качества жизни населения региона путем воспроизводства социальной жизни. |

Улучшение культурных, образовательных, медицинских, социальнопсихологических, экологических, политических и других аспектов регионального социума в разрезе социальных групп с учетом их функций и интересов |

Таблица 2

Потенциал развития кластеров в современных парадигмах регионального развития

|

Парадигмы региона |

Потенциал развития кластеров в парадигме |

|

Регион-квазигосударство |

Субъекты РФ не являются обособленными подсистемами. Формирование кластеров федерального центра в рамках региональной политики затруднено. Важное условие появления конкурентоспособного кластера – наличие прочных горизонтальных связей между субфедеральными образованиями. Децентрализация не способствует эффективной межрегиональной интеграции, соответственно без поддержки центра кластеры не смогут играть существенной роли в региональной политике. |

|

Регион-квазикорпорация |

Крупные регионы имеют наибольший потенциал в стимулировании развития межрегиональных интеграционных процессов и формирования кластеров. Существует риск попадания в подчиненное положение кластерообразующих предприятий из соседних более слабых регионов по отношению к предприятиям региона, инициирующего создание кластера. |

|

Регион-рынок |

Перспективы создания есть только у внутрирегиональных кластеров, поскольку данная парадигма не преследует целей расширения границ рынков на базе межрегиональной интеграции. |

|

Регион-социум |

Предпосылки для реализации эффективной кластерной политики отсутствуют, поскольку по определению у региона-социума достаточно пассивная позиция в решении проблем регионального развития. |

Современные парадигмы регионального развития

Рис. 1. Корреляция парадигм регионального развития

Действительно, у пятой парадигмы больший потенциал для межрегиональной интеграции, который способен обеспечить сбалансированное развитие входящих в округ регионов, тогда как в рамках традиционных парадигм кластерная политика ограничивается созданием кластеров внутри конкретных регионов.

Успешность перехода от парадигмы функционирования региона к парадигме развития нам видится в усилении звеньев триады «власть (конкурентоспособность региональной власти) – бизнес (система организации хозяйственного комплекса и предпринимательской сферы) – общество (челове- ческий потенциал и уровень развития общественных институтов)».

Конкурентоспособность региональной власти в данном контексте проявляется в использовании эффективных механизмов административного управления, модернизации организационно-управленческого звена властных структур с целью генерирования успешных мобилизационных идей для развития территории. Современные вызовы, стоящие перед региональной властью требуют признания того, что долгосрочный и стабильный успех в региональном развитии возможен только на основе широкого применения новых инструментов и технологий управления (нередко заимствованных из корпоративного сектора) [5].

На наш взгляд, в новой парадигме регионального управления переконфигурация государственной властной позиции, при всей ее важности, должна идти в сторону выхода за рамки государственного управления. Покажем на примере разработки стратегии социально-экономического развития субфедерального образования. Формирование подобной стратегии - это задача всей региональной элиты (образовательной, культурной, бизнес-элиты), а не только чиновников региональных администраций, у которых, по сути, монополия в сфере верстки регионального бюджета, управления государственным имуществом и земельными ресурсами, осуществление функций контроля и пр. На практике, декларируемое участие институтов гражданского и бизнес-сообщества в проектировании стратегического документа носит формальный характер.

Концепция частно-государственного партнерства в триаде «власть-бизнес-общество» должна работать не только в процессе реализации программных мероприятий, но в первую очередь, на этапе подготовки документов. Необходимо выстраивание новых конструктивных отношений с представителями бизнес-структур и экспертного сообщества, с тем чтобы использовать их потенциал в методическом обеспечении процесса разработки программы развития региона. Отчасти, препятствует данному «сотрудничеству» предписание на уровне стандарта органам региональной власти заказывать разработку стратегического документа обязательно на стороне.

Последствия выпадения цепочки «бизнес-общество» очевидны: перепоручение вопросов разработки стратегии развития консалтинговым структурам в большинстве случаев приводит к тому, что стратегия остается формальным документом, несмотря на возможность выбора из двух-трех сценариев реализации плана развития. Ограниченность финансовых, квалифицированных трудовых и прочих ресурсов «вынуждает» региональные власти придерживаться пессимистического или инерционного сценария документа. Отсюда и определенная «раздражительность» и невосприимчивость органов государственной власти при упоминании о желательности реализации оптимистического или инновационного сценария.

В том же, что касается механизмов выстраивания отношений с экспертным и предпринимательским сообществом, теория менеджмента предоставляет ряд конкретных и зарекомендовавших себя на практике технологий, таких как краудсорсинг и ноосорсинг. Частным проявлением использования краудсоринговых технологий в государственном управлении является работа общественно-консультационных советов при руководителе региона и органах исполнительной и законодательной ветвей власти.

Только внедрение и широкое использование властями в практику социально-экономического территориального развития прогрессивных инструментов и технологий регионального управления позволит упорядочить распределение ограниченных ресурсов предельно эффективным путем, усилить конкурентные преимущества региона в борьбе за инвестиции, высококвалифицированные трудовые ресурсы и укрепить позиции в международном сотрудничестве.

Список литературы О некоторых концептах новой парадигмы регионального управления

- Ашхотов В.Ю., Улигов А.А. Институциональные особенности обеспечения приоритетного развития сферы услуг//Вопросы экономики и права. 2011. № 31. С. 149-156.

- Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов. Государственный университет -Высшая школа экономики. -4-е изд. -М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004.

- Дулесов А.Н., Осипова Е.В. Механизм стратегического управления региональным развитием//«Экономика и эффективность организации производства-2010»: материалы XIII Международной научно-технической конференции. -Режим доступа http://www.science-bsea. bgita.ru/2010/ekonom_2010/duIesov_meh.htm (дата обращения 12.07.20112).

- Скоч А.В. Место кластеров в современных концепциях формирования региональной экономической политики//Альманах «Академические тетради». -2006. -№12.

- Солодская М.С. Концептуальные основания управления регионом [Электронный ресурс]//Теоретический журнал «Credo». -Режим доступа http://credonew.ru/content/view/261/54/(дата обращения 10.07.2012).

- Сухих В.А. Основные концептуальные положения и принципы социоэкономической парадигмы регионального управления//Ars administrandi: Ежегодник-2009. -Пермь: Пермский гос. ун-т, 2009.

- Хашева З.М., Джерештиева Ф.А. Управление устойчивым развитием региона. -Краснодар: Изд-во ЮИМ, 2011. -116 с.