О некоторых особенностях диапазонных экологических шкал растений Д. Н. Цыганова

Автор: Зубкова Е.В.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 5-1 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены особенности экологических шкал Д.Н. Цыганова; на экспериментальном материале для последовательных стадий лесной сукцессии проведено сравнение результатов оценки почвенного богатства, полученных с использованием шкал Д.Н. Цыганова, с результатами, полученными с использованием шкал других авторов, применяемых для фитоиндикации местообитаний. Результаты получены с помощью программной системы специализированной обработки геоботанических описаний EcoScaleWin.

Экологические шкалы растений, экологические факторы, обработка геоботанических описаний, лесные сукцессии

Короткий адрес: https://sciup.org/148200347

IDR: 148200347 | УДК: 57.055

Текст научной статьи О некоторых особенностях диапазонных экологических шкал растений Д. Н. Цыганова

Ф итоиндикация местообитаний – диагностика экологических параметров местообитаний по произрастающим на нем видам растений – является достаточно распространенной и традиционной процедурой в современных геоботанических и экологических исследованиях. Наиболее известными и часто используемыми при обработке геоботанических данных для территории европейской части России являются отечественные экологические шкалы Л.Г. Раменского [17] и Д.Н. Цыганова [21] и европейские шкалы Г. Элленберга [22] и Е. Лан-дольта [23]. В европейских шкалах указана оценка оптимума вида по каждому фактору, а в шкалах Л.Г. Раменского и Д.Н. Цыганова приводится интервальная оценка условий, в которых встречаются ценопопуляции вида. Диапазонные шкалы позволяют провести оценку экологических ниш видов растений по представленным факторам среды обитания. При этом шкалы Л.Г. Раменского учитывают обилие. Экологические шкалы активно используются в различных исследованиях для оценки эко-топических условий [2, 8, 9, 16, 19] и другие, а также для определения экологических ниш ценопопу-ляций растений [6]. Разработаны различные комплексы программ, реализующие компьютерную обработку геоботанических описаний по этим шкалам [3, 10, 12, 14, 18]. Мы остановимся на некоторых особенностях шкал Д.Н. Цыганова, выявленных в процессе обработки данных по лесным местообитаниям [11].

Шкалы Д.Н. Цыганова объединяют и систематизируют знания об экологических потребностях растений. При создании шкал автор опирался на значительное число литературных источников и, в том числе, картографические материалы. Так, в статье 1974 г. Д.Н. Цыганов [20отмечает, что при разработке системы климатопических экоморф: термоморф, характеризующих типы отношения растений к зональным режимам тепла, и омбро-морф, отражающих типы отношения растений к режимам континентальности климата (определяе- мым по сезонным сменам режима тепла и режиму атмосферной влаги), в качестве основных градаций он использовал широтные климатические зоны и зоны континентальности климата, принятые в работе Х. Мейзеля [24]. Ареалы растений брались из этой работы, из «Флоры СССР» и других источников. При разработке экотопических экоморф: гидроморф (типы отношения растений к водному режиму почв) и трофоморф (типы отношения растений к трофическому режиму почв) автор использовал характеристики экологических шкал Л.Г. Раменского, беря при этом максимальный размах амплитуд вне зависимости от обилия вида и зональной приуроченности. Число ступеней шкал при этом было уменьшено по сравнению со шкалами Л.Г. Раменского, что соответствует обобщениям, предложенным коллективом авторов [17]. При разработке ценотопической экоморфы – гелиоморфы (характеризующей типы отношения растений к режимам затенения особей) использовано большое число источников, в их числе шкалы теневыносливости П.С. Погребняка [15], работы В.П. Кашкаровой [13] и других, а также сведения из «Флор» и «Определителей» о приуроченности видов к разным местообитаниям [20]. В последующем Д.Н. Цыгановым некоторые шкалы были переработаны, и список их был расширен. В табл. 1 приводится перечень шкал, включенных в издание 1983 г. [21].

Таблица 1 . Перечень шкал Д.Н. Цыганова и их диапазоны (по изданию 1983 г.)

|

Тип режима |

Баллы |

|

1. Термоклиматическая шкала (Tm) |

1 -14 |

|

2. Шкала континентальности климата (Кn) |

1 - 15 |

|

3. Омброклиматическая шкала аридности-гумидности (Om) |

1 - 15 |

|

4. Криоклиматическая шкала (Cr) |

1 - 15 |

|

5. Шкала увлажнения почв (Hd) |

1 - 23 |

|

6. Шкала солевого режима (Tr) |

1 - 19 |

|

7. Шкала кислотности почв (Rc) |

1 - 13 |

|

8. Шкала богатства почв азотом (Nt) |

1 - 11 |

|

9. Шкала переменности увлажнения почв (fH) |

1 - 11 |

|

10. Шкала освещенности-затенения (Lc) |

1 - 9 |

Зубкова Елена Владимировна, с.н.с., е-mail:

Большое внимание Д.Н. Цыганов при работе над шкалами уделял понятию «экоморфы». По его мнению, под экоморфами следует понимать «жизненные формы растений, определяемые их отношением к экологическим условиям» (цит. по Д.Н. Цыганов [20 с. 128]. При построении шкал, в зависимости от широты амплитуды по фактору, он различал «монотопические экоморфы» - «строго приуроченные к одному определенному типу режима данного фактора» (в шкалах им соответствуют нечётные ступени) и «политопические экоморфы» - с более широкими амплитудами, не укладывающимися «в пределах одного типа режима». Для обозначения последних между основными градациями режимов на оси фактора были расположены дополнительные градации - промежуточные (нечётные) ступени шкал (рис. 1). Основные режимы были обозначены буквенными символами, а дополнительные - сочетанием букв двух соседних режимов [20].

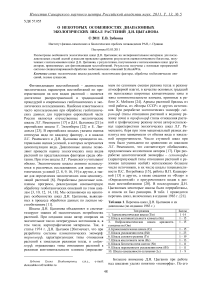

Рис. 1 . Пример расположения градаций фактора в шкалах (цит. по: [20]).

Климатопические экоморфы

ВГ

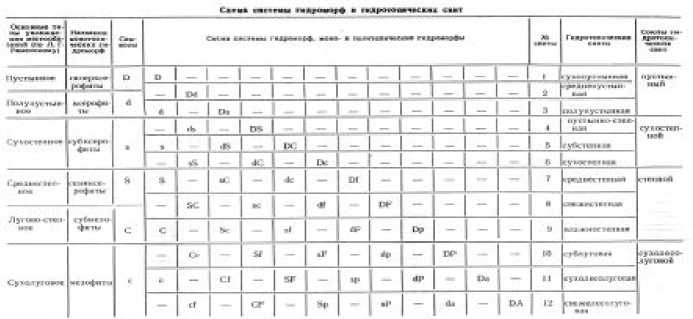

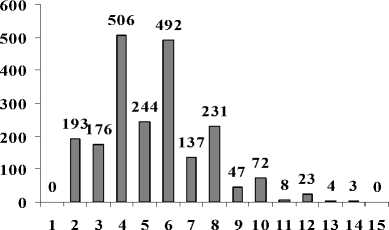

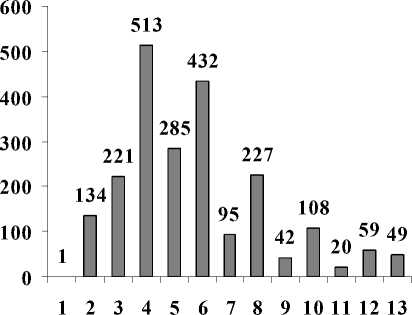

Рис. 2 . Число видов растений с диапазонами разной ширины: А) Термоклиматическая шкала , имеет 17 градаций и содержит характеристики 2362 видов; Б) Шкала континентальности климата (15 градаций, 2362 вида); В) Омброклиматическая шкала аридности-гумидности (15 градаций, 2136 видов); Г) Криоклиматическая шкала (15 градаций, 2300 видов); по горизонтальной оси - широта размаха диапазона, по вертикальной оси - число видов с таким диапазоном

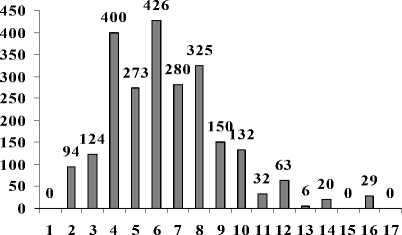

Экотопические экоморфы

А

50 4

86 78

22 28 9 25 320100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Б

В

Г

Д

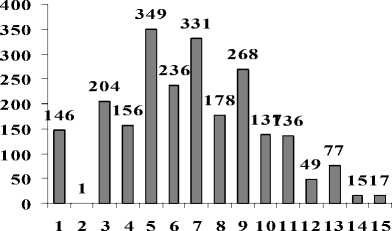

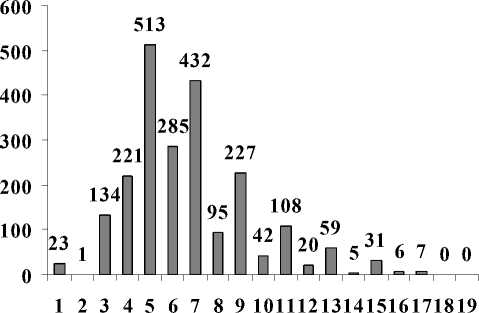

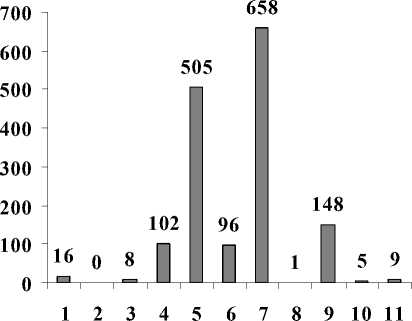

Рис. 3 . Число видов растений в таблицах Д.Н. Цыганова, имеющих диапазоны разной ширины: А) Шкала увлажнения почв (23 градации и содержит 2322 вида); Б) Шкала солевого режима (19 градаций, 2209 видов); В) Шкала кислотности почв (13 градаций, 2186 видов); Г) Шкала богатства почв азотом (11 градаций, 1548 видов); Д) Шкала переменности увлажнения почв (11 градаций, 582 вида); по горизонтальной оси – широта размаха диапазона встречаемости вида по данному фактору в баллах, по вертикальной оси – число видов с таким диапазоном.

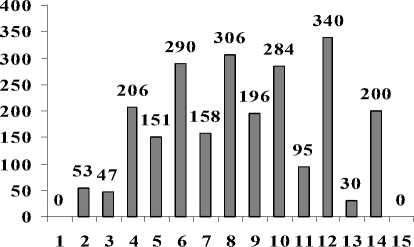

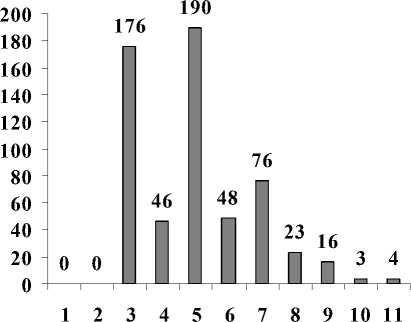

Средствами программы EcoScaleWin [12] был [21] видов с разной шириной диапазона по всем проведён анализ частоты встречаемость в таблицах представленным шкалам. В какой части шкалы

расположен диапазон, нами не учитывалось. Результаты приводятся на рис. 2-4.

Таким образом, анализ показал, что: 1) Д.Н. Цыгановым включено в таблицы разное число видов по разным факторам среды; 2) распределение видов по ширине диапазона не происходит по плавной кривой, а имеет зубчатый характер, что, очевидно, является следствием вышеописанного метода построения шкал. Эту особенность таблиц необходимо учитывать при обработке материалов по шкалам и интерпретации полученных результатов.

Для сравнения получаемых по шкалам разных авторов характеристик территорий были проведены расчеты средствами программы EcoScaleWin. Рассчитаны характеристики экологических условий ряда сообществ, расположенных в заповеднике «Брянский лес» и представляющих собой разные стадии одного сукцессионного ряда (по: [4]). Геоботанические описания (ГБО) были любезно предоставлены автором – д.б.н. О.И. Евстигнеевым.

По ботанико-географическому районированию территория заповедника относится к Полесской подпровинции Восточноевропейской широколиственной провинции [5]. Описания растительности делались на квадратных геоботанических площадках размером 10 х 10 м, соответственно площадь одной площадки составляла 100 м 2 . Название сукцессионных стадий даётся в авторской редакции. В скобках даны соответствующие латинские названия по классификации Л.Б.Заугольновой и О.В.Морозовой [7].

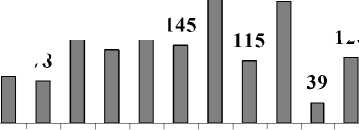

Ценотопическая экоморфа

Рис. 4 . Число видов растений, имеющих диапазоны разной ширины по Шкале освещенности-затенения (9 градаций, 2325 видов); по горизонтальной оси – широта размаха диапазона встречаемости вида по данному фактору в баллах, по вертикальной оси – число видов с таким диапазоном

Для сравнения были взяты точечные оценки, полученные по следующим шкалам: шкала NS – богатства и засоленности почвы [17]; шкала богатства почв азотом (Nt) [21]; N – шкала богатства почвы элементами минерального питания [23]; N – шкала богатства почвы минеральным азотом (по градиенту обеспеченности азотом в течении вегетационного периода) [22]. Во всех шкалах минимальные значения соответствуют наиболее бедным, а максимальные значения – наиболее богатым условиям местообитаний растений. Было найдено, что процент выявления видов в описаниях различается, что связано с разным видовым наполнением шкал.

Таблица 2 . Материалы исследования

|

Сукцессионная стадия |

Тип сообщества |

Число ГБО |

|

I |

Сосняк зеленомошный (Pineta syl-vestris hylocomioso-cladinosa) |

30 |

|

II |

Сосняк бруснично-зеленомошный с дубом и чернично-зеленомошный с дубом (Pineta sylvestris fruticu-loso-hylocomiosa) |

8 |

|

III |

Березово-дубово-елово-сосновый лес с подростом липы, клена и подлеском лещины (Pineta sylves-tris parviherboso-hylocomiosa) |

16 |

|

IV |

Полидоминантный хвойношироколиственный лес с дубом. (Piceeta composita (borealo-nemoralis)) |

11 |

Известно, что шкалы Л.Г. Раменского делались для луговых территорий европейской части Советского Союза (ныне, в более узких границах России) и содержат около 1400 [17]; шкалы Д.Н. Цыганова содержат более 3000 видов России [21]; шкалы Э. Ландольта были разработаны для растений флоры Швейцарии и содержат более 3400 видов [23]; а шкалы Г. Элленберга для более чем 2700 видов флоры Средней Европы (Германия) [22]. Так как списки видов растений по однотипным факторам у разных авторов различаются, то при обработке списков видов конкретного местообитания по шкалам разных авторов возможно, что не все виды находятся в таблицах. Так, для рассмотренных ГБО нахождение видов по шкале почвенного богатства следующее: по таблицам Э. Ландольта – 96%, Д.Н. Цыганова – 93%; Л.Г. Раменского – 88%, Г. Эллен-берга – 65%. При сравнении списков видов по разным шкалам у одного автора, мы также обнаруживаем разное наполнение шкал. Это хорошо видно из вышеприведённых расчётов по шкалам Д.Н. Цыганова. Так, например, по шкалам влажности почв разных авторов в том же порядке процент «нахождения видов» в таблицах будет, соответственно: 91%, 98%, 93%, 61%. Вместе со всем вышесказанным, необходимо учитывать возможность «не распознавания» видов программой обработки описаний вследствие использования авторами ГБО синонимов названий растений, приводимых в шкалах. Таким образом, очень существенной является работа по подготовке списков видов для обработки по шкалам. Эту особенность желательно учитывать и начинать обработку данных с проверки списков видов по сообществам и определения процента ви-

|

дов в ГБО, присутствующих в списках видов по Полученные экологические характеристики бо- шкале, по которой предполагается вести обработку гатства почвенных условий при оценке указанных данных. В общем случае рекомендовано не исполь- выше ГБО по шкалам разных авторов приводятся в зовать шкалу, если нахождение видов составляет табл. 3. менее 50% [12]. Таблица 3 . Характеристика богатства местообитаний по шкалам разных авторов |

||

|

Автор шкалы |

Средний балл ГБО |

Характеристика местообитаний, почв |

|

Стадия I |

||

|

Л.Г. Раменский |

6,8 |

Небогатые (мезотрофные) |

|

Д.Н. Цыганов |

4,0 |

Промежуточные между типом очень бедных азотом и бедных азотом почв |

|

Э. Ландольт |

2,0 |

Растения встречаются преимущественно на бедных почвах, обычно не произрастают на богатых и очень богатых почвах, так как не конкурентоспособны там. Индикаторы бедных почв |

|

Г. Элленберг |

2,4 |

Растения обитают на очень бедных или на бедных минеральным азотом почвах |

|

Стадия II |

||

|

Л.Г. Раменский |

8,8 |

Небогатые (мезотрофные) почвы |

|

Д.Н. Цыганов |

4,0 |

Промежуточный вариант между очень бедными азотом и бедными азотом почвами |

|

Э. Ландольт |

2,2 |

Растения встречаются преимущественно на бедных почвах, обычно не произрастают на богатых и очень богатых почвах, так как не конкурентоспособны там. Индикаторы бедных почв |

|

Г. Элленберг |

2,7 |

Растения встречаются обычно на бедных почвах |

|

Стадия III |

||

|

Л.Г. Раменский |

7,7 |

Небогатые (мезотрофные) почвы |

|

Д.Н. Цыганов |

5,5 |

Бедные азотом почвы |

|

Э. Ландольт |

2,5 |

Растения встречаются на почвах от умеренно бедных до среднебогатых, не произрастают на очень бедных или переудобренных почвах |

|

Г. Элленберг |

3,8 |

Растения обычно встречаются на бедных почвах и почвах со средним содержанием минерального азота |

|

Стадия IV |

||

|

Л.Г. Раменский |

6,7 |

Небогатые (мезотрофные) почвы |

|

Д.Н. Цыганов |

6,7 |

Достаточно обеспеченные азотом почвы |

|

Э. Ландольт |

3,1 |

Растения встречаются на почвах от умеренно бедных до среднебогатых, не произрастают на очень бедных или переудобренных почвах |

|

Г. Элленберг |

5,6 |

Обычно встречаются на почвах со средним содержанием минерального азота |

Р

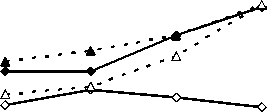

—♦ Ц ■ ™^^^™ ™ Л - -Д- - Э

I II III IV

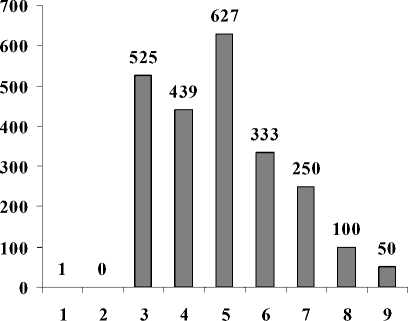

Рис. 5. Оценка (в % от диапазона шкалы) значений богатства почв исследуемых участков по шкалам: Р – Л.Г. Раменского, Ц – Д.Н. Цыганова, Л – Э. Ландоль-та, Э – Г. Элленберга; по горизонтальной оси – стадии сукцессии; по вертикальной оси - процент от максимального значения шкалы

Так как шкалы разных авторов, характеризующие богатство почвенных условий, имеют разное число градаций: 30 ступеней – шкала Л.Г. Раменского, 11 – Д.Н. Цыганова, 5 – Э. Ландольта, 9 – Г. Элленберга, то для сравнения мы используем отно- сительную оценку. Для этого нормируем оценку, полученную по шкалам, к максимальному числу градаций по данной шкале и выражаем расчетную оценку в процентах (рис. 5).

В приведённом примере (рис. 5) шкалы Раменского не выявляют динамику условий богатства почв, в то время как шкалы Цыганова, Ландольта и Элленберга показывают сходную динамику – увеличение богатства почвенных условий по стадиям сукцессии.

Таким образом, шкалы Д.Н. Цыганова, являясь удобным инструментом при проведении экологических исследований, имеют ряд особенностей, что необходимо учитывать при планировании и проведении исследований с их использованием.

Автор выражает благодарность д.б.н. О.И. Евстигнееву за предоставление данных, к.ф.-м.н. Т.И. Грохлиной и к.б.н. Л.Г. Ханиной за предоставление программы EcoScaleWin, проф. А.С. Комарову за обсуждение работы.

Список литературы О некоторых особенностях диапазонных экологических шкал растений Д. Н. Цыганова

- Бармин А.Н., Иолин М.М., Шарова И.С., Старичкова К.А., Сорокин А.Н., Николайчук Л.Ф. Голуб В.Б. Использование шкал Л.Г. Раменского и DCA-ординации для индикации изменений условий среды в Волго-Ахтубинской пойме//Изв. Самар. НЦ РАН. 2010. Т. 11, № 1(4). С. 577-582.

- Голуб В.Б., Сорокин А.Н., Ивахнова Т.Л., Старичкова К.А., Николайчук Л.Н., Бондарева В.В. Геоботаническая база данных долины Нижней Волги//Изв. Сам. НЦ РАН. 2009. Т. 11, № 1 (4). С. 577-582.

- Грохлина Т.И., Ханина Л.Г Автоматизация обработки геоботанических описаний по экологическим шкалам//Принципы и способы сохранения биоразнообразия. Материалы II Всерос. науч. конф. Йошкар-Ола: Изд-во Мар. гос. ун-т, 2006. С. 87-89.

- Евстигнеев О.И. Сукцессионные процессы в растительном покрове зандровых местностей (на примере заповедника «Брянский лес» и окружающих территорий)//Восточноевропейские леса: история в голоцене и современность. Кн. 2. М.: Наука, 2004. С. 245-260.

- Евстигнеев О.И. Механизмы поддержания биологического разнообразия лесных биогеоценозов: Автореф. дис. … д.б.н. Н. Новгород, 2010. 48 с.

- Жукова Л.А., Дорогова Ю.А., Турмухаметова Н.В., Гаврилова М.Н., Полянская Т.А. Экологические шкалы и методы анализа экологического разнообразия растений. Йошкар-Ола, 2010. 368 с.

- Заугольнова Л.Б., Морозова О.В. Группы типов леса южной тайги и подтаежной зоны Европейской России//Ценофонд лесов Европейской России [Электронный ресурс] URL: http://mfd.cepl.rssi.ru/flora/type_forest3.html

- Заугольнова Л.Б., Ханина Л.Г. Опыт разработки и использования баз данных в лесной фитоценологии//Лесоведение. 1996. № 1. С. 76-83.

- Заугольнова Л.Б., Ханина Л.Г., Комаров А.С., Смирнова О.В., Попадюк Р.В., Островский М.А., Зубкова Е.В., Глухова Е.M., Паленова М.М., Губанов В.С., Грабарник П.Я. Информационно-аналитическая система для оценки сукцессионного состояния лесных сообществ. Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН. 1995. 51 с.

- Зверев А.А. Программно-информационное обеспечение исследований растительного покрова: Автореф. дис. … к.б.н. Томск, 2007. 22 с.

- Зубкова Е.В. Изменения соотношения реализованных экологических ниш растений в сообществах при сукцессии//Изв. Самар. НЦ РАН. 2009. Т. 11, № 1(7). С. 1634-1639.

- Зубкова Е.В. Ханина Л.Г., Грохлина Т.И., Дорогова Ю.А. Компьютерная обработка геоботанических описаний по экологическим шкалам с помощью программы EcoScaleWin: учебное пособие. Йошкар-Ола: МарГУ, 2008. 96 с.

- Кашкарова В.П. Опыт оценки степени светолюбия видов травянистого яруса с помощью методики Л.Г. Раменского//Бюлл. МОИП. Отд. биол. 1972. Т. 77, вып. 3. С.100-113.

- Комаров А.С., Ханина Л.Г., Зубкова Е.В., Губанов В.С., Фомин В.Г. О компьютерной реализации наиболее трудоемких методов обработки геоботанических описании//Биологические науки. 1991. № 8. С. 45-51.

- Погребняк П.С. Общее лесоводство. М.: Колос, 1968. 440 с.

- Попадюк Р.В., Смирнова О.В., Яницкая Т.О., Ханина Л.Г. Флористический и эколого-ценотический анализ широколиственных лесов//Восточноевропейские широколиственные леса. М.: Наука, 1994. С. 30-48.

- Раменский Л.Г., Цаценкин И.А., Чижиков О.Н., Антипов Н.А. Экологическая оценка кормовых угодий по растительному покрову. М.: Сельхозгиз, 1956. 472 с.

- Смирнов В.Э. SPEDIV -программа для анализа разнообразия растительности//Принципы и способы сохранения биоразнообразия/Материалы II Всерос. науч. конф. Йошкар-Ола, 2006. С.142-143.

- Смирнова О.В., Попадюк Р.В., Заугольнова Л.Б., Ханина Л.Г. Оценка потерь флористического разнообразия в лесной растительности (на примере заповедника «Калужские засеки»)//Лесоведение. 1997. № 2. С. 27-42.

- Цыганов Д.Н. Экоморфы и экологические свиты//Бюлл. МОИП. Отд. биол. 1974. Т. 79, вып. 2. С. 128-141.

- Цыганов Д.Н. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне хвойно-широколиственных лесов. М.: Наука. 1983. 196 с.

- Ellenberg H., Weber H.E., Düll R., Wirth V., Werner W., Paulißen D. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa [Indicator values of plants in Central Europe]. 1991. Scripta Geobotanica. V. 18. Verlag Erich Goltze KG, Göttingen. 248 s.

- Landolt E. Okologische Zeigerwerts zur Sweizer Flora. Veroff. Geobot. Inst. ETH. Zurich. H. 64. 1977. S. 1-208.

- Meusel H., Jäger E., Weinert E. Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. Jena, 1965. 583 s. (Text); 258 s. (Karten).