О некоторых особенностях драматургии третьей симфонии В. Усовича

Автор: Коркина Дарья Леонидовна

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры @vestnikvsgik

Рубрика: Исследования молодых ученых

Статья в выпуске: 1 (2), 2012 года.

Бесплатный доступ

Данная статья посвящена Третьей симфонии В. А. Усовича, которая является одним из значительных симфонических произведений бурятской музыки. Автор статьи исследует структуру и средства музыкальной выразительности симфонии. Кроме того, представлен драматургический анализ и обозначена роль симфонии в истории бурятской профессиональной музыки.

Музыка, бурятия, в. а. усович, композитор, симфония, оркестр

Короткий адрес: https://sciup.org/170179341

IDR: 170179341 | УДК: 785.11

Текст научной статьи О некоторых особенностях драматургии третьей симфонии В. Усовича

Третья Симфония, как указывает О. И. Куницын, является «одним из наиболее значительных произведений в творчестве Усовича в начале 1980-х годов» [1, 72 ].

Композитор не дал Симфонии программного названия, предоставив слушателю самому раскрывать для себя содержание музыки. Несомненно, она привлекает внимание своей эмоциональностью, напряжённостью развития, яркими контрастами. Однако в её образном строе можно ощутить и понятийные концепции - сближение Запада и Востока (композитор органично сочетает европейское и азиатское (бурятское) музыкальные начала), а также и напряжённый диалог личности и судьбы (влияние окружающего мира), за которым остаётся решающее слово.

Симфония представляет собой трёхчастный цикл, продолжительностью около 40 минут. Крайние части цикла построены по сонатной схеме, средняя - трёхчастна.

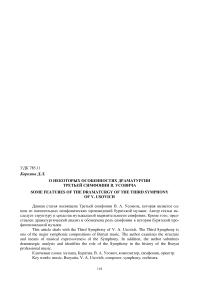

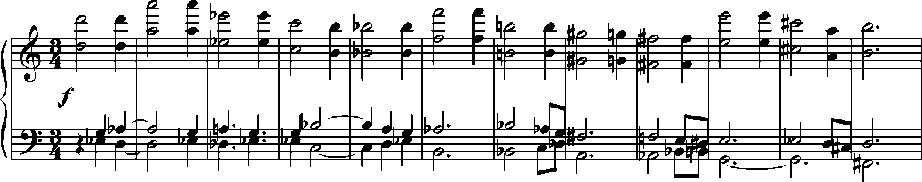

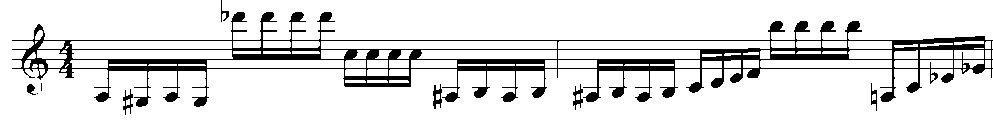

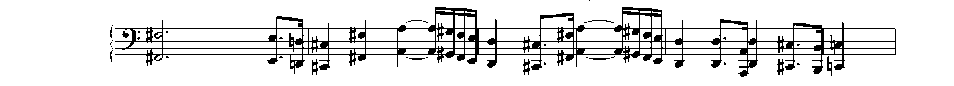

Вступление (Allegro, g-moll), открывающее Первую часть Симфонии, состоит из двух разделов. Первый складывается из вопросительных хореических интонаций струнных (унисон с октавной дублировкой), из которых во втором разделе сложится тема Вступления, и вертикальной секунды d-e во всех регистрах деревянных и медных, поддержанной тремоло литавр и восьмыми ударных. После ускоряющихся репетиций вначале струнных (тон g), затем деревянных (вертикальная секунда d-e), медных (вертикальное созвучие d-e-fis) и ударных начинается второй раздел, в котором с возрастающей динамикой в стреттном проведении и поочерёдным включением всех инструментов оркестра излагается тема Вступления. Хореические интонации темы, построенной на хроматической гамме, складываются из импульсивных затактов, в большинстве случаев от первой ступени g-moll. Достижение в каждой последующей фразе более высокого звука, быстрый темп и синкопированный ритм придают ей устремлённый и энергичный характер. Тема Вступления в дальнейшем будет встречаться во всех разделах части и, являясь, таким образом, лейттемой, объединяет форму и выражает основную мысль-вопрос, к которой композитор неоднократно возвращается:

Главная партия определяет основную тональность Первой части - a-moll и состоит из трёх элементов. Первый из них - это волевые призывные квартовые интонации валторн и труб в среднем регистре, усложнённые вертикальными секундами и остинатный пунктирно-синкопированный ритм, являющийся ритмической основой для дальнейшего изложения Главной партии, для разработки и репризы Первой части. Как думается, данное ритмическое ostinato олицетворяет в Симфонии стремительный темп современной жизни, в потоке которой человек не может разрешить самые главные вопросы своего существования в мире.

Второй элемент - собственно тема Главной партии, состоящая из трёх восходящих мотивов. Особой выразительностью обладает заключительный мотив, опевающий первую ступень a-moll - мотив, на котором будет основана кульминация Главной партии. Тему вначале излагают скрипки в сопровождении пунктирно-синкопированного ритма первого

Далее в пунктирно-синкопированный ритм включаются альты, фаготы, тромбоны и в группе деревянных постепенно складывается мелодия, основанная на минорной пентатонике (3223) с устоем a - третий элемент Главной партии.

Вместо Связующей партии дана краткая связка, построенная на восходящих секундовых интонациях деревянных и медных инструментов и секундовых созвучий в пунктирном ритме.

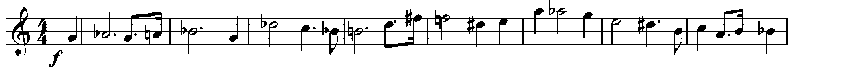

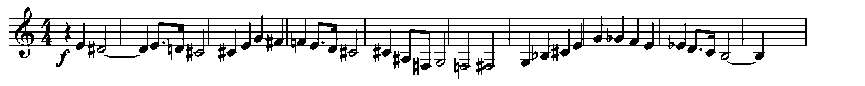

Побочная партия складывается из двух тем, изложенных в c-moll . Первая из них носит характер сосредоточенного размышления. Единого дыхания тема из череды предъик-тов и размеренного движения четвертями проводится в унисоне струнных и медных ( mezzo forte ,):

$^ J J J J Ij j j J I JbJ J Л j J J J lj J J J I I J J J ^Y J J Jbr r r Uy r г lr ^r Г IГ Г Г *T 'V r r r |

Изящная мелодия второй темы, звучащая в высоком регистре флейты в среднем разделе Побочной партии, воспринимается словно лирическое воспоминание:

Заключительная партия сочетает тематический материал Вступления и синкопированные восходящие квартовые интонации Главной партии. Постепенно разряжающаяся фактура вытесняется синкопированным остинатным ритмом виолончелей и литавр, с которого начинается разработка.

Разработка - это фугато на тему Вступления. Стреттное изложение темы идут в различных тональностях и звучат в сопровождении остинатного пунктирного ритма низ- ких струнных и фагота. Тональный план разработки следует выразить следующей схемой: c -f-b - es - e - a - d-f■ C -g - c - d- g - c -f■ b - es-as - a-f, из которой следует, что преимущественное соотношение тональностей - кварто-квинтовое. В схеме очевидны черты репризности, и, таким образом, разработка имеет трёхчастную репризную форму.

Кроме стреттного развития темы в разработке используются также такие полифонические приёмы развития, как проведение темы в обращении (затакт тромбонов и тубы), в увеличении (у медно-духовых кроме труб) и в уменьшении (фаготы и контрабасы). Постепенно в полифоническую фактуру вклиниваются у струнных интонации первой темы Побочной партии. Таким образом, первоначальный образный конфликт импульсивной Главной и сосредоточенной Побочной партии в контрапунктном проведении тем tutti fortissimo достигает в данном разделе своей наивысшей точки. В кульминация разработки интонации темы Вступления в аккордовом усложнении группой медных, заканчивающиеся нисходящими фразами, чередуются с напряжёнными восходящими секундовыми интонациями первой темы Побочной партии струнными. «Диалог», как представляется, олицетворяет собой борьбу двух образов - доходящий до крайней степени напряжения вопрос и философски уравновешенный ответ судьбы.

В динамической репризе Главная партия представлена одновременным изложением трёх своих элементов, последовательно представленных в экспозиции: тема Главной партии у гобоя полифонически сочетается с пентатоническими фразами флейт и кларнета в сопровождении синкопированного ритма ударных. Кульминация Главной партии так же, как и в экспозиции построена на заключительном мотиве темы ( tutti fortissimo ).

Побочная партия начинается с изящной темы среднего раздела в партии скрипок. Приобретая тональное единство, тема Побочной партии звучит в главной тональности a-moll. Другую - тему сосредоточенного размышления - излагает вначале тромбон, а затем в терцовом усложнении - флейты, кларнеты, трубы и скрипки.

Заключительная партия первой части ведётся группой медных и фаготов и построена на синкопированных призывных квартовых интонациях Главной партии.

Кода, в которой вместо традиционного успокоения первоначальный «вопрос» достигает своей наивысшей напряжённой точки ( tutti forte ), построена на теме Вступления, усложнённой аккордовым изложением и синкопированным пунктирным ритмом фаготов, ударных и низких струнных, чем и завершается Первая часть.

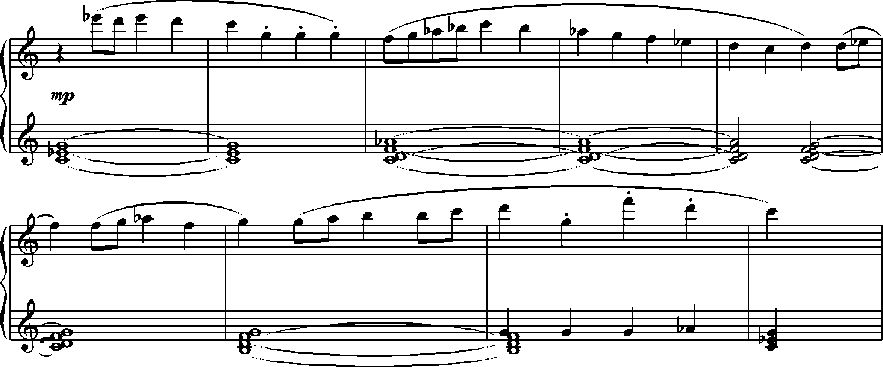

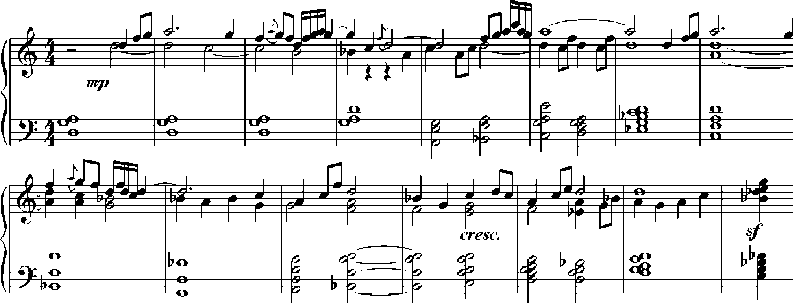

Вторая часть ( Andantino , 3/4, d-moll), в отличие от динамичной и импульсивной Первой части, носит отрешённо-созерцательный характер и в ней более отчётливо ощущается бурятское национально начало. Мелодия импровизационного склада, построенная на ангемитонном звукоряде d-f-g-a-c , изложена группой деревянных и несколько напоминает пасторальный наигрыш. Во вступление органично вплетается основная тема части, первое проведение которой отдано группе деревянных и пиццикато первых скрипок.

Тема состоит из трёх фраз, каждая из которых является звеном (восходящий скачок с заполнением) нисходящей хроматической секвенции. Ходы на квинту и малую септиму, а также октавные дублировки темы на фоне квартового органного пункта низких струнных (вертикальная кварта a-d ) подчёркивают некоторую архаичность, пространственную глубину и сдержанность. Но вместе с тем, встречающиеся в мелодическом движении уменьшённая кварта и малая секунда придают ей словно бы несколько надломленный характер:

В среднем разделе Второй части вводится новая тема - более мужественная и решительная:

Тема среднего раздела в низком регистре у фаготов, альтов и виолончелей пиццикато в параллельном движении чистыми квинтами построена на ангемитонном звукоряде gis-ais-cis-dis-fis . Восходящий затакт к устойчивым тонам сильной доли, преобладание восходящего движения придают ей уверенно-утверждающий характер. После проведения темы следует полифонический эпизод, в котором гармонический план обогащён введением новых пентатонических звукорядов от следующих тонов: gis - a - b - cis - d - fis - h - des - d - es - g - e - f-g - as .

Стреттное изложение темы, образующее полиладовость, постепенно увеличивающийся состав инструментов создают некоторое напряжение, что приводит к кульминации, совпадающее с репризой. Реприза, насыщенная введением темы, ритмически и интонационно напоминающей тему Вступления ко Второй части, возвращает основную тональность части - d-moll . Тема эта звучит в своём основном виде и в зеркальном отражении в полифоническом сочетании с основной темой Второй части:

Заключение построено на тематическом материале вступления и является её неточным зеркальным отражением. Звучность постепенно уменьшается, состав инструментов уменьшается, разряжая фактуру, интервалика мотивов сужается - часть заканчивается на том, с чего началась - сольный мотив флейты пикколо.

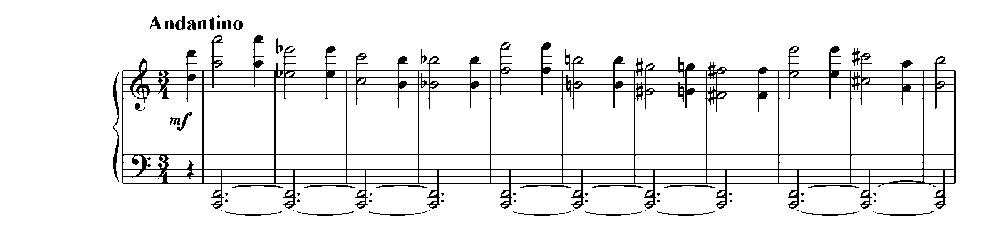

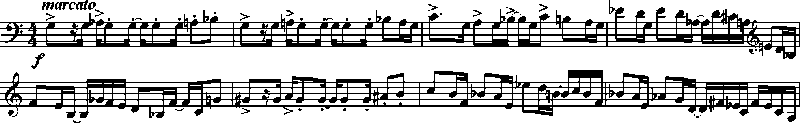

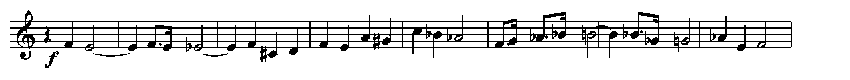

Контрастом к созерцательному характеру Второй части звучит активное и энергичное начало Третьей части Симфонии. Вновь возвращается образ движения, связанный с пунктирно-синкопированным ритмом Главной партии Первой части. Тема Главной партии Третьей части содержит в себе ту же внутреннюю целеустремлённую пульсацию. Синкопы, акценты, а также штрих marcato в унисоне струнных инструментов отражают мужественный и динамичный характер темы. Кроме того, она перекликается и с темой Вступления Первой части. Общие черты заключены в интонационной и ладовой стороне мелодии:

Tempo precedente (J= 100)

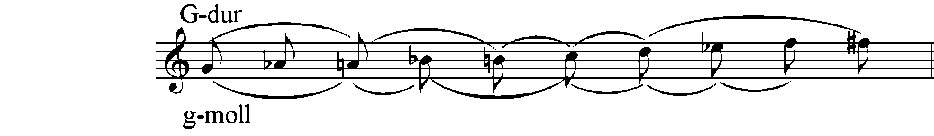

Тема Главной партии Третьей части построена на интонациях темы Вступления. Во-первых, это восходящий малосекундовый ход от I ко II низкой ступени, характерной для фригийского лада. Во-вторых, восходящий ход на большую секунду от I ко II «дезаль-терированной» ступени G-dur или g-moll с возвращением к основному тону. В-третьих, восходящее движение на малую терцию от I к III ступени g-moll . А также, нисходящий по-ступенный трихорд от III к I ступени g-moll , за которым следует восходящий скачок на малую сексту с нижним вспомогательным звуком. Примечательно, что в теме сохраняется тот же порядок интонаций, а также последовательность местных мелодических вершин. Интонационное родство тем наглядно представлено в следующей схеме:

Ладовая структура темы, так же как и тема Вступления Первой части, основана на миноро-мажорной системе g-moll, кроме того, лад усложнён альтерацией – понижением II ступени:

Заключительный мотив темы построен на звуках уменьшенного септаккорда – fis - a - c-es . В дальнейшем данный аккорд будет неоднократно возвращаться в напряжённых, драматических эпизодах.

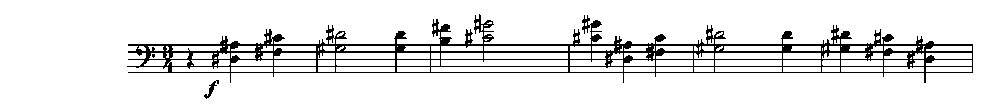

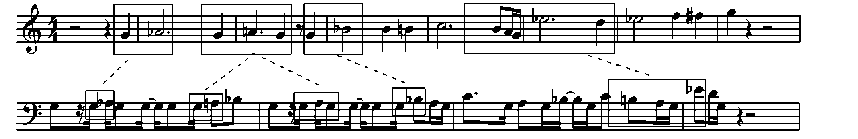

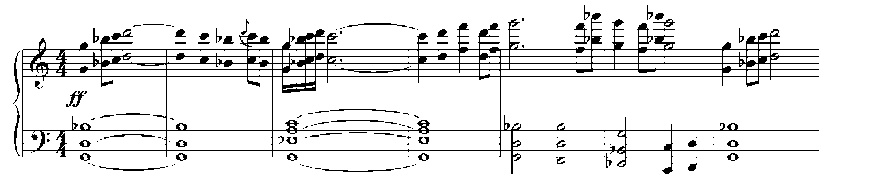

Особенность формы Третьей части заключается в том, что она не имеет разработки. Вместо специального раздела композитор разрабатывает темы (Главную и Побочную) сразу после их изложения. Так, разработка темы Главной партии Финала начинается после первого же её проведения и представляет собой фугато на четыре, развивающих Главную, темы, для которых свойственно отсутствие ясного устоя, а также тональная неопределённость. Фактура фугато состоит из двух пластов. Первый пласт связан с секвенцированием вычлененных мотивов двух первых тактов темы в партии струнных инструментов и репетиционными, секундовыми, а также восходящими и нисходящими тетрахордовые интонациями шестнадцатых:

Второй пласт – темы фугато в партии медных инструментов, общим ядром которых являются интонации темы Вступления. Первая тема (условно А) является доминирующей и впервые звучит в партии первой трубы. С темой Вступления её объединяет восходящий затактовый малосекундовый ход, восходящее движение на большую секунду и восходящий скачок к первой доле с изменением интервала: вместо малой сексты – уменьшённая квинта:

Начало второй темы фугато – в партии второй трубы (условно В) звучит как зеркальное обращение первой темы, поскольку интонации темы Вступления изменяют своё направление с восходящего на нисходящее:

Далее в партии первого тромбона проходит третья тема фугато (условно С), имеющая менее самостоятельный характер. Она построена на интонациях второй темы (В), но также включает в себя движение по звукам уменьшенного септаккорда ( g-b-cis-e ):

И, наконец, в октавном удвоении в партии третьего тромбона и тубы вступает четвёртая тема фугато (условно D), также содержащая интонации Вступления:

Тональность, как и устой, тем фугато трудно определить и они скорее напоминают мелодико-ритмические образования. Каждая тема, за исключением последней, неоднократно повторяется, образуя, контрапункты:

|

Tr-be I |

A от g |

A от g |

A от g |

A от f |

|

|

Tr-be II |

B от f |

A от g |

B от а b |

||

|

Cor. I, III |

A от с |

A от c |

|||

|

Cor. II, IV |

B от b |

C от a |

|||

|

Tr-ne I |

A от g |

||||

|

Tr-ne II |

C от e |

||||

|

Tr-ni III |

C от e |

C от e |

D от g |

||

|

Tuba |

Фугато заканчивается проведением Главной партии в группе медных инструментов в утолщении: в вертикали звучит уменьшенный септаккорд ( fis-a-c-es ). Кульминация построена на мотиве первого такта Главной партии, которая вначале проходит в группе медных, затем tutti оркестра и далее перекликается между группами медных и струнных с деревянными. В данном эпизоде, кроме уменьшенных септаккордов композитор использует также и кластеры. Так, вместе с уменьшённым септаккордом e-g-b-des звучит малотерцовый аккорд от h с расщеплённой (повышенной) терцией. А далее, к тому же септаккорду добавлено мажорное трезвучие от a и созвучие h-c-d .

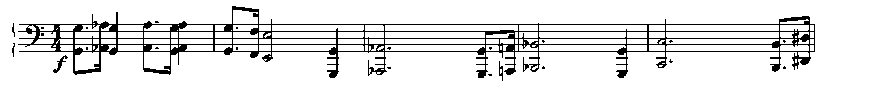

В ц. 9 уменьшенный септаккорд деревянных fis-a-c-es выполняет функцию модулирующего аккорда к d-moll – тональности Побочной партии экспозиции. Динамика снижается до mezzo piano , уменьшенный септаккорд разрешается в квартквинтаккорд I ступени и первый гобой излагает напевную, напоминающую бурятскую народную мелодию, тему, построенную на ангемитонном ряде d-f-g-a-c :

Трели флейт и кларнета и трёхзвучный мотив (VII-III-I ступени) создают звукоизобразительный эффект «щебетания птиц» и ассоциируются в слуховом восприятии с образами и картинами бурятской природы. Композитор использует здесь красочные гармонические сочетания, такие как, септаккорды с внедрёнными секундой, квартой или секстой, а натуральный минор помогает избежать острых полутоновых тяготений. Некоторое гармоническое напряжение даёт септаккорд пониженной второй ступени, но добавленная к нему секста несколько смягчает фонизм аккорда.

Резкие аккорды sf tutti оркестра, которые образуют по вертикали уменьшенные септаккорды ( e-g-b-des, d-f-gis-h и fis-a-c-es ) обрывают развёртывание темы Побочной партии. Следующая за аккордами разработка темы, как и разработка темы Главной партии, вновь изложена в форме фугато. Тематическое развитие достигается при помощи политонального стреттного проведения темы Побочной партии (причём иногда вступление темы сдвигается с первой доли на третью), а также полифонического её объединения с темами фугато Главной партии.

Tutti достигает fortissimo и Побочная партия завершается на увеличенном трезвучии d-fis-ais . Данный аккорд, по аналогии с уменьшенным септаккордом перед Побочной партией, является модулирующим аккордом и разрешается в основной для Третьей части лад– g-min-moll .

Реприза начинается с проведения темы Главной партии. Но особое внимание в репризе привлекает не она. По мере развёртывания музыкальной мысли, главная партия воспринимается как предъикт – образный и тональный – к масштабному звучанию темы Побочной партии в g-moll . Тема предстаёт в октавном удвоении струнной группы fortissimo в высоком и среднем регистрах на фоне аккордов деревянных и медных:

Кульминация приводит к драматургической развязке Симфонии – к коде, в которой вместо утвердительного ответа на вопрос, поставленный в начале симфонии в теме Вступления, автор ставит многоточие, и вопрос остаётся без ответа. Кода построена на теме Побочной партии Первой части, изложенной в B-dur в группе деревянных, а, далее, в G-dur в партии первых скрипок на фоне аккордов всей струнной группы. Эпизод может восприниматься как воплощение образа мечты, которая никогда не сможет стать реальностью. Постепенно динамика снижается до ppp и Симфония завершается звуками, с которых начиналась – g-as-e.

Для драматургии Третьей Симфонии характерны следующие особенности. Во-первых, все части объединены единым тематическим зерном – темой Вступления, скрепляющим в единое целое весь цикл. Во-вторых, развитие основано на конфликте «вопрос – ответ», что может быть трактовано с различных позиций. В-третьих, сближение Запада с Востоком композитор выражает интонационными и гармоническими средствами, характерными для европейской и народной бурятской музыки.

Симфония представляет интерес и для последующих поколений, поскольку заключённые в ней философские мысли и идеи об отношениях человека и окружающего мира не потеряют своей актуальности. Данное произведение, написанное с мастерством, является одним из наиболее значительных симфонических сочинений, созданных в Бурятии в XX в.

Список литературы О некоторых особенностях драматургии третьей симфонии В. Усовича

- Куницын О. И. Бурятская музыкальная литература. Вып. 3 / Куницын О. И. - Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 2007. - 164 с.

- Куницын О. И. Выразительные средства бурятской профессиональной музыки / Куницын О. И. - Улан-Удэ: Изд.-полигр. комплекс ВСГАКИ, 1999. - 142 с.

- Русинова О. А. «Симфонический концерт» // Правда Бурятии. - 1982. - 23 апр.

- Усович В. А. Третья симфония [Ноты] / В. А. Усович. - Партитура. - Рукопись из архива композитора.